取名是一种既麻烦,又奇怪的学问。如今的中国家长,给小孩起名,也是极其慎重。只是,有种大趋势,往往是越时髦,或者越有文化逼格的,就以为越好。

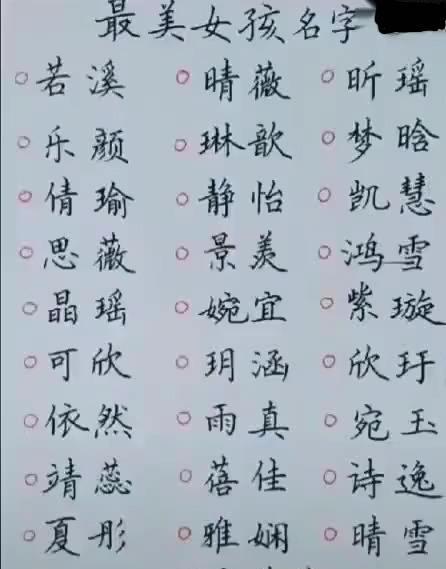

笔者过去曾滥竽充数,去某学校教课,就豁然发现,如今的90后呀、或者00后呀,那些小伢子们的名字,多是往雅致一路飞奔,各种“雅”、“轩”、“笙”横飞,恍然错觉跑到了偶像剧的殿堂之中。

记得有一位学生小友姓浦,他的名字就是“浦萨蛮”,很直接,是挪用宋词词牌名“菩萨蛮”而来,乍听之下,尽管文化气息扑面而来,也朗朗上口,实际还是觉得挺突兀的。这种还是极好的,最麻烦的是堆难僻字,好像名字越难念,就越显有文化深度似的。

那回,教两个班,总数不过百号人,可点名时,抖开花名册,触目都是啥燊呀、鎏呀、烎呀、芔呀,我平日还偶自诩读过几本中国旧书的,到了此刻,也只剩懵逼如木鸡的份了。

民国以前的中国家庭,稍微有点条件的,取名也一贯是极其重大的事情。即便是乡下没文化的农民,真随便安插个什么“阿猫”、“阿狗”,给孩子乱取“大名”糟蹋的,其实也是极端少数派。

尤其是对那些有学问的中国文化人而言,至少形式上,比现在的我们以及高级知识们还要讲究的多。什么名与字相符呀,什么名必有典呀,什么捉周之类呀,规则和仪式都是一套一套的,可以窥见一点端倪。

看古籍《礼记·檀弓上》上有关给子女取名的记录,也不难看出这个门道的讲究与繁复。讲取名的方法,更是很早就有人论及。最经典的言说,当是《左传·桓公六年》里的概括:

“公问名于申繻。对曰:名有五:有信,有义,有象,有假,有类。以生命为信,以德命为义,以类命为象,取于物为假,取于父为类。不以国,不以官,不以山川,不以隐疾,不以畜牲,不以器币。周人以讳事神,名,终将讳之。故以国则废名,以官则废职,以山川则废主,以畜牲则废祀,以器币则废礼。晋以僖侯废司徒,宋以武公废司空,先君献、武废二山,是以大物不可以命。” 这一段话,就是春秋时,当时人定下的取名时的五大方法、与六条限制。后来几千年,我们的名字取法,正经的,都基本按这套路来。

这套遗风,即便是鸟不拉屎的农村,以前也是多普遍遵守的。比如,取名一般都会请教书先生来,也多是有规定的,在一个大家族内,一般取名要三个字,第一字是姓,第二字是家族里的字辈,第三个字才是名。是以,在一个小地方,介绍自己时,别人一听前面两个字,就大体可以判断你是哪里人、你家族啥情况,一目了然。

我家僻出岭南,家族不大不小,五服内堂兄弟妹有个四五十人。清一色,名字都是劳请当中学老师的伯父所取,中间字也相同,表示辈分。说明几千年过去,都到了20世纪八九十年代了,这套规矩还被默默谨受着。

位在深圳南山区铜鼓路的“郑氏宗祠”,号称中国最贵祠堂

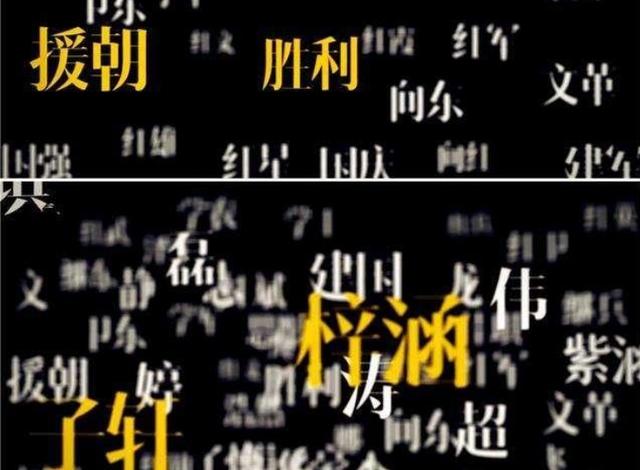

近20年来,随着“乡土中国”的崩溃,宗族制的塌陷,这套取名学的讲究,才真正慢慢地,远去消失在人海。

具体实践上,古人的文集中,也有大批诸如《名说》、《字说》这样“量贩式”的文章出现。

典型案例,是汉末大学者王昶为他子、侄子起名的故事,也足以印证以上说法。《三国志.魏书.王昶传》里如此说道:

王昶给子与侄取名、字时,都费尽心思。反复揣摩,他给大儿取名为浑,字玄冲;二儿名为深,字道冲;大侄起名为默,字处静;二侄名为沉,字处道。搞完,他还按“惯例”写文章预先告诫日后要成人的他们。

“我给你们取得名与字,用意是想让你们明白,为人处世必得遵循孔、孟的教诲,实现老子与庄子的主张。所以拿“玄、默、冲、虚”这几个圣贤的基本理念,作为你们的名字。

我的核心想法是,日后你们终生带着自己的名字,就会想到这些作人的道理,而不至于违背。古时的人们,他们剩东西的器物,乃至桌子、手杖上都会刻有铭文或诫言,随时可见,从而可以自律自己的言行,不犯或少犯错误。

普通器物、那些铭文与诫言尚且如此,更何况是自己的名字,能不顾名思义、引为警惕吗?”

所以,过去的中国读书人,给小孩取名,非常繁文缛节,非常郑重其事。学问越大,基本也讲究越多。

可是,不难发现,学者、文化人给子女取名,到了民国,似乎是个分水岭,有一股无形中逆转的趋势。

我们阅读,有心的朋友,应该会比较突兀地发觉到,他们的子女,尤其是那些留洋家庭出来的,他们的名字,普遍都不再那么穷讲究,甚至非常平易,极其随便,很没“文化”和逼格。

我自己揣想原因,可能在于彼时社会,弥漫的理念就是平等主义的,加之其时的这些学者,往往多有留洋的经历,即便没出洋镀金的,也多还涉猎西方书籍、学说,受此影响甚深,不管有意无意,取名也就自然多西派作风。

因此,我们能够看到,民国学者给自各的子女取名,大部分都是极其平淡无华的,朴素、简洁、亲切、家常,反倒是一种新常态。再往深想,人的心理吧也许都一样,越缺什么就越喜欢去显摆什么,拥有的人反倒不会大措意,以至于我等平民百姓给子女起名总爱往高逼格想,而大学者们反倒心态平和,更随意些。

我们可以随意举几个例子,看看我们耳目能像的大学者给子女弄的名字:

现代文坛宗师迅哥儿压阵

鲁迅:周海婴——只因为孩子在上海出生,就这么任性。

周作人:儿子周丰一,长女周静子,次女周若子——老婆是日本人,女儿带“子”,实际可视为周静、周若,平淡无华。

胡适之:长子胡祖望——出生距胡适母丧仅4个月,取名“祖望”有望祖之意;幼子思杜,出生日为1921年12月17日,恰是胡适的生日,取名“思杜”,是为了表示感激美国恩师哲学家杜威的“再造之恩”。

陈西滢:与其妻子才女凌淑华生的女儿,直接就叫“陈小滢”——因为陈西滢本名陈源,笔名西滢,小滢似有纪念的意思。

老舍:这老兄就更干脆了,给子女们的名字直接以“甲乙丙丁”顺延,现如今在文化界较为有名的舒乙先生,就是“甲乙丙丁”中的一位。

傅抱石:国画大家傅抱石,有两个儿子,分别就叫傅小石、傅二石。这个看似突兀,似乎也不奇怪,现在才多能找出例子来。比如常州吴家,吴祖光儿子名吴欢,吴欢先生的独子就叫吴小欢。

再比如有名人物,稍微讲究的,蔡元培的儿子叫蔡怀新;罗家伦的女儿叫罗久芳;陶希圣的儿子陶恒生;顾颉刚的女儿叫顾潮,钱钟书的独女叫钱媛。

这样一些名字,即便也寓有什么意思,论字都是挺稀疏平常的了,并没啥用典之类,仿佛平常百姓家,并不奇奇怪怪。

所以说,民国以降,文化人即便是大学者,给子女取的名字,也往往以平易、亲和面目出现,很少刻意去渲染,文从字顺居多。

当然,异类总也是有的,尤其是那些以传统文化守卫者自居的国故学者们。最有名、最离奇的人是谁呢?自然又非学界大咖、素以特立独行自显的“章疯子”章太炎莫属。

太炎先生有4个女儿。他分别给取了什么名字:长女章㸚,二女章叕,三女章㠭,四女章㗊。

㸚、叕、㠭、㗊,这四个字简直就是火星文对不对?饶你煌煌百年名校中文系博士毕业出来的,不勤翻字典,请诚实一答,如张大春书名:“识得几个字?”

是以,据传八卦,当年章太炎曾放言,想要上门提亲的,要先认出这几个字来,否则免谈!简直把女儿们的终生大事当“文字游戏”有木有?

这几个字,怎么念呢,又什么意思?汗颜,也是我查的:㸚,读lǐ,意为“稀疏明朗样子”;读作lì时,有“停止”、“系”之意。叕,读zhuò的时有“连缀”与“短、不足”之意;读yǐ时是“张网的样态”;读jué时意为“速”。㠭,念zhǎn,其实就是“展”的古字。㗊,读jí之时有“众口喧哗”之意;念léi的时就通“雷”字。

朋友,怕了吧?亏了有网络,不然,咱也不知道,咱也不敢问呀!

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。

本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。