钱江晚报·小时新闻记者 张瑾华

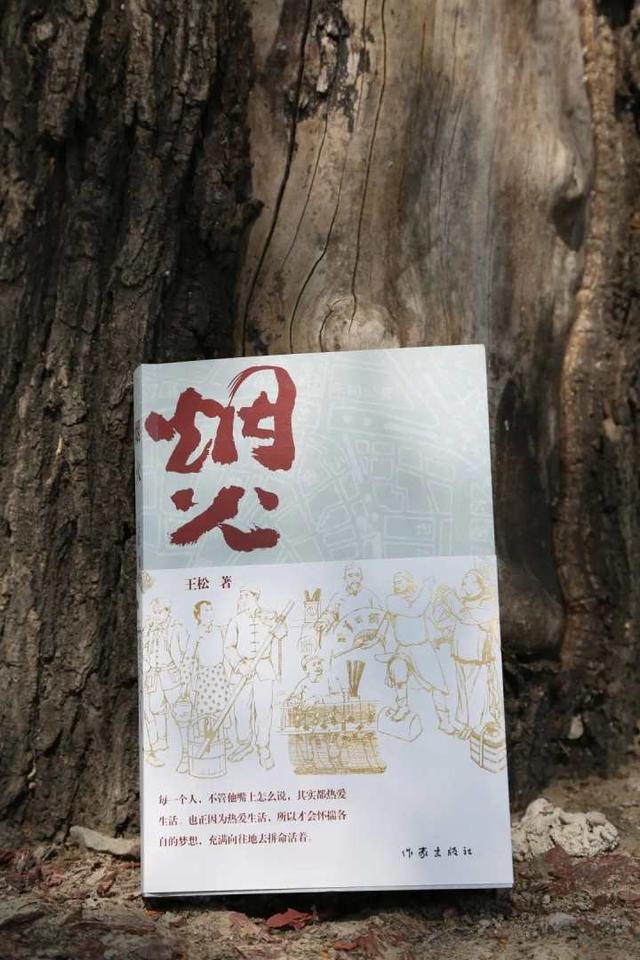

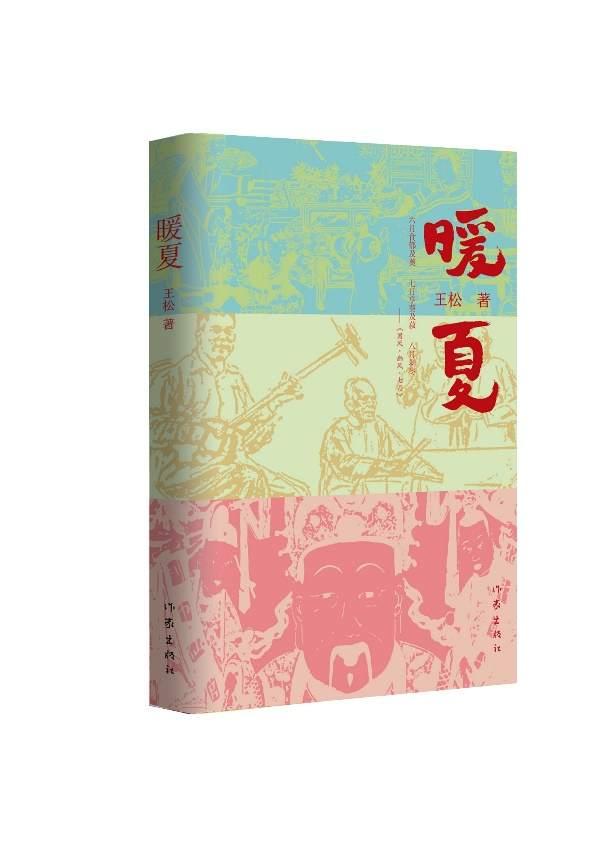

1个多月前,天津作家王松的长篇小说《烟火》入围春风悦读榜年度66本好书之一,这个初夏,王松又向读者捧出了一部充满烟火味的长篇小说《暖夏》。

王松被称为是“当代最会讲故事的作家”之一。他的小说首先是好看,无论故事还是人物,都让人兴致盎然过目难忘。

《烟火》是典型的当代津门市井小说,它烟火气的内容是过去的,而表达内容的方式和观念是现代的。通过《烟火》,我们看到了另一个和当代生活不一样的活色生香的天津。

而《暖夏》的地点从天津延伸到了唐山。《暖夏》定稿后,是先在《人民文学》杂志2020年第11期上发表的。《长篇小说选刊》2021年第2期转载。《人民文学》誉其为是一部值得重视的长篇小说,《暖夏》中厚实的风俗文化底蕴、丰满的时代生活血肉、坚韧的人性精神骨骼和独特的叙事艺术魅力,让这部现实题材力作有心劲、有嚼劲。

王松,天津师范大学数学系毕业,中国作协全委会委员,天津市作协专业作家,文学创作一级,享受国务院特殊津贴。曾在国内各大文学期刊发表《红汞》《红风筝》《红梅花儿开》《双驴记》《哭麦》等大量中、短篇小说,发表和出版长篇小说《烟火》《寻爱记》《爷的荣誉》《燃烧的月亮》《流淌在刀尖的月光》等及个人作品集数十种。曾在国内获多种文学奖项,部分小说改编成影视作品,并译介到海外。

王松1975年插队,在当年是年龄比较小的知青。“和前辈作家写知青题材的作品不一样,我的知青生活,今天想起来都是痛苦的回忆,和当地村民的关系也不好。今天想来,其实这是当年城乡之间矛盾的一种体现。当然,也有这个时期的知青自身的问题。”王松说。

“以前插队的时候,我在农村每天做两件事,一是读小说,一是做数学题,像猜谜一样,当消遣。考上天津师大数学系,才发现学数学是很痛苦的事,每天就待在图书馆看小说。1982年大学毕业,我才开始想写点东西。”王松说起自己有些传奇的经历。

每一位作家在写作时都在寻找着最适合自己的“那一种腔调”,而读者,似乎已在王松的《烟火》和《暖夏》中,发现了一种王松的腔调。

【城郊结合部,城乡之间这个独特地带之变】

《暖夏》的故事发生在当下。在天津和唐山之间,有一条“煤河”,当年是从开滦往天津运煤的水道。煤河有一条支流,叫“梅姑河”。梅姑河畔有一个叫金家旺的村庄。河流从村庄中间经过,把金家旺一分为二,东面的叫东金家旺,西面的叫西金家旺。

东金家旺的村长叫张少山。西金家旺的村长叫金永年。西金旺这几年靠养猪,经济已经发展起来,只是没有文艺人才。东金旺文艺人才很多,但就是“穷乐呵儿”,经济起不来。一次在镇里开村长联席会,镇长故意用激将法,让张少山和金永年“打赌”,两年之后见分晓,看哪个村的日子过得好。于是,故事就这样展开了。两人打赌的最后结果是,东金旺和西金旺优势互补,资源共享,经济和文化一起发展。

小说渗透出的是新时代的乡村气息。今天的乡村理念,也已不是过去的乡村理念。在城镇化的进程中,中国的乡村和村民的思想、观念也正悄然发生着变化。

“其实挂职三年,也不都是愉快的经历。我就想,实际我们当年插队的时候,面临的也是城乡隔膜的问题。我写的知青小说温暖的很少,也就是这个原因。但是写《暖夏》,却饱含感情。这是为什么?我觉得,我和当年插队的经历和解了,现在是站到新的思想高度和在新的精神层面看这段生活了。”这是王松从过往和当下的交织中,产生的一点想法。就这样,王松说,“我和我过去的经历和解了”。

小说试图从改革开放以来,在城镇化进程中,展现城乡之间这个独特地带的变化,表现新时代普通百姓的生活。其中有传统与现代、新与旧的冲撞,也有彼此之间的融合和转换,给人以新的视角、新的气象,是一部充满现实主义和浪漫主义精神的好作品。

位于大城市郊区趋于城乡一体化的乡村,这是一个新的典型环境,承载着包含了人情世故等等积累的历史惯性,更面临着全面小康使命和“五位一体”发展的新理念、新路向、新问题。于是小说在各类各色的人物和应接不暇的故事及其复杂难理的关系之中,将时代的巨变课题与精神的渐变形态作为文学向深广处探究的方位,充分容纳地方元素、立体呈现百姓心思,并由此生暖意悟大道——情不自禁地流露出对世之“巨变”与心之“渐变”的思辨,构成了文本内部的力量,既赋能于内容又活泛于艺术,使《暖夏》与同类题材作品相比显出了自身的价值。 《暖夏》中,同一条梅姑河分开东西金旺两村,同一种发展方向又让两村人经历从竞争到互助融合,一切都从两位负责人到老老小小尤其是最能体现时代晴雨的青年形象自然又精心的塑造上展示出来。

两三代人,每一代甚至每一个人物都带着“巨变”与“渐变”的表里,于是,一个小不点的地方回响着宏大主调,具体生活中涵纳着脱贫奔小康的人间史诗,而这一切就保藏在这“变”与“辨”的时代赐予与创作追索之中。

【下乡挂职三年,写了一部“后知青“小说】

“这部小说写了将近一年,如果算上构思,大约有三年左右时间。可过后再想,这么算是不对的。要从想写这样一部小说的念头说,早在十几年前就有了。我曾多次说过,在音乐创作上有一个术语,叫“动机”,一部音乐作品的产生,这个动机起着至关重要的作用。其实小说也如此。所以,尽管写这样一部小说的念头早有了,但一直没有“动机”。而那时,我写中篇小说又写得正“疯”,尤其是“后知青”题材,一部接着一部,这部长篇小说也就始终没拿起来。倘这么算,这部小说从酝酿到完成,前后就应该有十几年的时间了。”王松谈起这部酝酿已久的作品。

为了完成一部小说,王松为此下乡“挂职“了三年。他说起这段经历——

“2014年底,我有一种感觉,似乎“后知青”题材的小说可以暂告一段落了,倒不是不能再写,或写不出来了,只是觉得,也许应该换一个参照系进一步思考,这就需要时间和过程。于是想去当年插队的地方挂职一段时间。上级也很支持,为让我能尽快下去,一应组织手续都“特事特办”。就这样,2015年初,我就到天津的宁河区——当年插队时还是宁河县——文旅局挂了一个“副局长”的职。表面看,这只是个“闲差”,局里并没给我具体分工,只是让我配合主管业务的副局长工作。但我心里很清楚,除了晚上睡觉,我的眼和脑子一时一刻也没闲着。这时的宁河跟我插队时当然已无法相比。但渐渐的,我有了一种感觉,开始的兴奋过去之后,在这里一点一点勾起的,却都是当年的一些不愉快的回忆。我这时才意识到,我对那段经历,并没有“怀念”或“眷恋”。这让我有些茫然。我本来想的是,这次挂职之后,也许会写一部关于这个地方的长篇小说。可这时再想,我写什么呢?又有什么可写呢?

”当初在宁河的文旅局——当时还叫“文广局”——挂职时,就住在办公室。每天下班,也写写东西。起初,我并没在意,后来发现,一到傍晚,窗外总是敲锣打鼓笙管唢呐的很热闹。一天晚上,我无意中朝窗外一看,才知道是怎么回事。我办公室的窗子正对着一个公园,有一片很大的湖面,景色很好。湖边有一个小广场,这热闹的声音就是从这小广场传来的。原来是一群人——还不光是中老年人,也有不少年轻人,正翩翩起舞地扭秧歌。我有些好奇,就下楼来到这小广场。一看才发现,果然很有趣。扭秧歌一般是为庆祝什么事的,可以增加喜庆和欢乐的气氛,至少我一直这样认为。可这些人扭秧歌不是,他们是玩儿,自娱自乐,且每个人还为自己规定了角色,有梁山伯和祝英台,有焦仲卿和刘兰芝,有冯素珍和李兆廷,有杜丽娘和柳梦梅,还有许仙、白娘子和小青等等,这些形形色色的角色都穿红挂绿描眉打脸地装扮起来,行头也很漂亮。关键是,旁边的吹打伴奏非常好听。这伙吹打弹拉的显然都是民间乐手,不能说很专业,但也正是这不专业,反而有了一种独特味道。这种味道,在大剧院是不可能听到的。也就从这以后,我每晚就不再急着写东西了,吃过晚饭,先下楼来到这个小广场,看他们扭秧歌。后来渐渐发现,还不仅是秧歌,公园的湖心亭里,也经常有人唱评戏。这一带的人都酷爱评戏,爱听,也爱唱,所以号称评剧之乡。挂职这三年,我几乎是在窗外的秧歌和评戏的演唱声中度过的。”王松回顾这段“挂职”生活。

三年后,王松带着一点茫然和困惑回到了天津。但此时,王松还没意识到,这次的挂职经历对他来说并没这样简单。它不仅改变了他的生活方式,也已经为后来的这部《暖夏》埋下了种子。

【从《烟火》到《暖夏》:云朵的气息和泥土的味道】

这以后,又有一个关键性的契机。2019年下半年,王松接受了中国作协一个创作报告文学的任务,题材是关于“脱贫攻坚”的。由于他曾在江西的赣南地区深入生活很长时间,这次,就由他来写赣南。也就是这次重回赣南,对《暖夏》起了关键作用。

“一天,《人民文学》主编,著名评论家施战军先生电话我,说,你曾在当年插队的地方挂职,现在又要为这部“脱贫攻坚”题材的报告文学去江西赣南采访,何不把这两个经历放到一起,写一部长篇小说。他这话,一下点醒了我。接着,中国作协创联部主任彭学明先生知道了我有写这部长篇小说的想法,也立刻来电话,建议我把“定点深入生活”的地方就放在这两个地方——天津的宁河和江西的赣南。这时,我感觉到,自己已经进入创作前的兴奋状态了。

“我一直认为,作为一个小说家,编故事是首先要具备的素质。编不好故事的小说家,算不算是一个真正意义的小说家这里姑且不论,至少写出的小说不会好看。”王松说。

这部《暖夏》的故事很快就有了,而且是先有的人物,如同盖房子,四梁八柱都齐了,甚至连如何为这房子“刨槽”也有了具体想法。可准备好这一切,王松却迟迟没动笔。没动笔的原因主要有两个。这两个原因其实是一个,或者说有因果关系。

“我总感觉这个想好的故事过于有质感。故事有质感,本来是好事,但不能过,一过分量就太重了。这也就导致了第二个原因;我写小说,让自己兴奋的一个前提,是这个故事必须能飞起来。这样的‘飞‘有一个先决条件,就是情节轻盈;能真正飞扬起来的故事可以产生一种奇怪的感觉,似乎是透明的,也可以让自己在写作过程中,有一种和情节一起飞的感觉。这种感觉可以刺激得让我更兴奋。如果没有这种兴奋,也就不会有写这个故事的欲望。后来有一天,我忽然想起一件事。这件事让我一下起了‘飞智’‘。王松说,“飞智和灵感还不是一回事,应该比灵感更“灵”,是一种超常的,甚至接近“犯规”的想法。当然,我这一次起的飞智与“犯规”无关。“

“起了这个“飞智”,我才意识到,去宁河挂职这三年,真正的意义要显现了。此时,再想这个故事,不仅变得轻盈了,人物以及人物之间的双边关系和多边关系,包括故事的色彩也都有了变化。此前,这些人物就像北方冬天的树木,是铅灰色的,这时一下都鲜艳起来,就如同小广场上那些扭秧歌的人。更关键的是,这个故事似乎也在空中变幻着,一点点升腾起来。我觉得,我在保留了质感的同时,终于抽去了它的重量。这确实很难,但我做到了。”

在王松以往的小说中,写当下题材的并不多,他自己甚至认为是“少之又少”。

去年由作家出版社出版的长篇小说《烟火》,从1840年的天津写起,到新中国成立,时间的跨度是一百余年。故事是从天津老城的北门外一个叫“侯家后”的胡同开始的。天津的民俗,风俗,市井文化,各色小人物,在历史风云翻卷的背景下,如一幅长长的图卷徐徐展开。

一个叫“来子”的年轻人,曾是懵懂的不谙世事的少年。从在“狗不理”包子铺当伙计,到成长为一个成熟的鞋帽店买卖人,再到接触到一个又一个的革命者,亲眼见到这些人是怎么为了信念默默无闻牺牲自己生命的,直到最后,为了不当亡国奴,拒绝去日本当劳工,在去日本的船上跳海,用自己的生命,告诉自己的女儿,应该怎样做一个真正的中国人。而在来子身边的各色市井小人物,无论是手艺人,买卖人,还是“吃洋饭”“混租界”的汉奸,也勾勒出天津百年的市井百态。其中,也渗透着浓郁的天津文化,尤其是天津特有的曲艺文化。

有评论家曾说,天津需要《烟火》这么一本书,就像上海需要王安忆、需要《繁花》,北京需要老舍。

说到《烟火》里活灵活现的天津市井烟火气,王松说了一个故事——

“我曾有一个初中同学,叫老道。这老道不是绰号,是小名儿,据他说,是他父亲给取的。我至今也没闹明白,他父亲为什么给他取了这么个奇怪的名字。老道有一手绝活儿,会补球鞋。那时的球鞋不便宜,平时踢球,脚又正是长的时候,好好儿的一双球鞋很快就穿破了。破也舍不得扔,有手巧的就自己补。老道手就巧,工具也全,钩儿锥子、槽儿锥子都有,平时相处不错的同学谁鞋破了,都来求他给补。关键是他补鞋还能说出很多道理,针对爱好不同、习惯不同的同学,他补鞋的方式也不同。其实这老道对别的事也都能说出很多道道儿,甭管什么事,怎么来怎么去让他一说,就能说得明明白白。用今天的话说,简直就是个大明白。后来有一次,我们去他家玩儿才知道,敢情他这明白的根儿是在他父亲这儿。他父亲是个瘦子,大脑门儿,眼总瞪着,看谁都跟要急似的。我们那次去他家,他正擦电子管收音机。这种收音机现在早绝迹了,要用交流电,里面是铁胎,由于静电,一打开后盖儿都是土。老道的父亲把铁胎上的电子管都拔下来,擦干净,再一个一个插回去,谁挨着谁绝不会插错。当时我们崇拜地看着他父亲,觉得他太神了。但这还不是最神的,最神的是他一边有条不紊地插这些电子管,一边对我们说的一番话。当时这话头儿是从哪儿引起的,已经忘了,只记得他摇着头说,这大街上啊,多好的人都有,多不够揍儿的人也有,你们要是爱活着,以后就看去吧!他说的不够揍儿,是天津一句骂人的土话,正字是‘作‘。当时他说这话的表情,已经过去这些年了,现在想起来仍然像在眼前。也就从那以后,我们很爱去他家。当然不是冲老道而是冲他父亲。我们越来越发现,“老道”的父亲才是一个真正的“大明白”,古今中外,天文地理,家长里短,人情世故,几乎没有他不知道的,也没有他说不上来的。如果守着他待半天儿,他说的话题可以不重样儿。用他自己的话说,“我就是个白话蛋”,越白话越明白,越明白也才越能长学问。

王松说,其实,像老道的父亲这种能白话的明白人,在天津满大街都是。他认为要捕捉天津人的特点,一是明白,一是幽默。

王松对当下题材的态度是谨慎的。他认为,当下题材不好写的一个重要原因,就是事件本身的“密度”太大,如果换一个说法也就是“质感”。这也是“重”的原因。正因如此,要解决这个问题是一件很伤脑筋的事。

“从这个意义上说,我这次在解决了这个问题之后,也并没有任由故事一直在天上飞,而是让它重新回到了地面。当然,这个回到地面,就与原来的意义不同了,我已经让云朵的气息和泥土的味道混在一起。”

王松说,写小说是一件快乐的事。但小说写完,快乐就没了,剩下的只有忐忑。

“我的所有小说,都是写给读者的。这似乎是一句废话,哪个作家写作品,不是写给读者的呢?其实也不尽然。曾有很多写小说的人表示过,他们不在意读者,只注重自己写作时的感受,如果用太阳比喻,他们说,他们自己才是太阳,读者只是被照耀的。但我不是。我坚定的认为,无论作者还是读者,都不是太阳,究竟是什么,这是个值得思考的问题,而且应该是一个哲学问题,恐怕一时半时很难说清。不过有一点可以肯定,这两者的关系不可能一个天上一个地下,更不可能切割。我的忐忑也就是从这里来的。我每写出一部小说,都很在意读者怎么看。”

抢先读

《暖夏》书摘

六月食郁及薁 七月亨葵及菽 八月剥枣

—— 《国凤·豳风·七月》

金家旺不是一个村,是两个村,东面的叫东金家旺,西面的叫西金家旺,后来叫白了,就叫东金旺和西金旺。两个金旺的人都姓金,中间隔着一条河,叫梅姑河。一条河把金家旺分成两半,两村的金姓就应该是一个金。倘往上捯,也确实是一个金。

但有人考据,如果细究,也不能说是真正的一个金。

相传,当年这里金姓的先祖是个骟匠。这金骟匠的手艺很精湛,大到马卵猪卵,小到鹅卵鸡卵,都能骟。但不知是不是牲畜的卵骟多了,这金骟匠渐渐发现,自己的卵也不行了,使不上劲。卵使不上劲,自然无法娶女人。后来只好收养了一个儿子,取名金蛋。金骟匠很疼爱这个金蛋,视为已出,这以后,就带着风里雨里走乡串村四处行骟。一个夏天,爷儿俩来到梅姑河边,见这里有水有草,就不想再走了,从此住下来。

就这样过了些年,金蛋长大了,爷儿俩就闹翻了。

闹翻是因为一个女人。这女人是在梅姑河里顺水漂下来的。当时金骟匠正在河边洗绳子,一见这女人没死瓷实,就跳进河里拼着性命救上来。这女人上岸吐了几口水,果然醒了。金蛋在旁边一见这女人挺俊,心里就喜欢上了。金蛋倒不藏着掖着,对父亲说,这女人他想要。金骟匠本来也想要,但再想,自己卵子不行,要了也是白要。于是一咬牙,就让给了儿子。可让是让了,心里又过不去。金蛋也看出来,这事父亲梗在了心里。金蛋是明白人,知道女人的事,对男人是大事,于是不等父子翻到脸上,就带着这女人过河去了。

梅姑河边有句话,三十年河东,三十年河西。

金骟匠救了这女人,也算是做了一件善事。善有善报,再后来,自己的卵子竟就奇迹般的好了,又成了个囫囵男人。于是也就理直气壮地娶了女人,且凿凿实实地生出一堆儿女。

这以后,河还是这条河,也就有了河东的东金旺和河西的西金旺。

一 朱卷

第1章

张少山想起二泉,是因为在全镇的村主任联席会上跟金永年干了一仗。这一仗不光是当着马镇长,也当着全镇所有的村主任,虽然干的是嘴仗,可你来我往,唇枪舌剑,咸的淡的多难听的话一点儿没留,全都朝对方横着竖着扔出来。男人干嘴仗不像女人,女人是吵,男人是说。说当然也是吵,但比吵更有杀伤力,能入骨三分。两人的心里都明白,这已是多年的积怨。虽然这积怨并不是两个人的,是两个村的,可这一说一吵,也就成了两个人的。后来还是马镇长,看他俩吵得差不多了,才提醒一句,行了,别忘了你们的身份。

两人的调门儿这才降下来。

张少山和金永年都是村长。村长是人们习惯的叫法,正式称呼应该是村委会主任。张少山是东金旺的村主任兼书记,金永年是西金旺的村主任兼代理书记,两人都主持村里工作,自然还要维持表面,心里怎么想是另一回事,也就一直没撕破脸。平时来镇里开会,一见面虽也皮松肉紧地说笑几句,但也免不了话里有话,或夹枪带棒,只是打着哈哈儿彼此都装着听不出来。但这回不行了,是明打明地撕破脸。脸就是这样,一旦撕破了,也就索性一破到底,一下子把这些年闷在心里说不出口的话,一股脑地都朝对方劈头盖脸地扔出来。

梅姑镇在海州县算大镇,再早叫梅姑人民公社,后来叫梅姑乡,几年前撤乡建镇,是第一批改的,叫梅姑镇。马镇长一直在会上强调,现在乡改镇,建制是改了,可不能只停留在称呼上,也不是只把高速公路修到家门口,把购物广场电影院在镇里盖起来就完事大吉了,关键要让大家的日子也根本改变,真正跟上城镇的发展,叫乡还是叫镇都不重要,重要的是要转变大家的思想观念,至于怎么转,怎么变,就要看每个村自己的本事了。

马镇长最常说的一句话是,各村要有自己的高招儿。

这次镇政府召开这个村主任联席会,既是一次彻底脱贫的推进会,也是一次摆问题的商讨会。镇里在下发开会通知时特意强调,也是一次脱贫工作的攻坚会。眼看已是早春二月,2019年已经过去六分之一,进入2020年就要全面实现小康,这个联席会,就是让各村的村主任把自己亟待解决的问题,还有哪些困难,都摆到桌面上。马镇长亲自主持会,开门见山就说,这回各村都要把责任压实,谁也不能拖全镇的后腿,有问题,就大大方方摆出来,别不好意思,能自己解决的,说方案,自己解决不了的,大家帮着出主意。

马镇长的话一说完,焦点立刻就集中到东金旺来。

引起这话头儿的倒不是金永年,而是向家集的村主任向有树。向有树的外号叫“向大嘴儿”,嘴叉子不光大,还敞,一说话像个蛤蟆,扯着嗓门儿不管不顾,经常把人说得上不来下不去。马镇长的话音儿刚一落,他就说,少山哪,你这丑媳妇儿也别藏着掖着了,该见公婆的时候也得见见公婆,我向家集离你们东金旺不到一里地,别说你村里的狗叫,男人夜里吭哧的那点事儿都能听见,你们村的情况瞒不了我,你先说说吧。

他这一说,在座的人都乐了。

张少山立刻让他说个大红脸。

这时,金永年就把话接过去,笑着说,有树,你这话就不对了。

向有树扭脸问,怎么不对?

金永年说,人家东金旺好好儿的,有啥情况?

向有树偏听不好赖话儿,眨巴着眼说,你西金旺就隔一条河,真不知道?

金永年眯着眼说,就因为知道,我才说你这话不该这么说。

金永年这两句话,一下把向有树说得不知所云。

金永年又说,镇里的陈皮匠这几天正闲着呢,我得去找找他。

向有树更不懂了,看看他,找陈皮匠干啥?

金永年说,叫他来,你这嘴,应该缝缝了。

向有树给噎得哏儿喽一声。在座的人立刻又都笑起来。

这一下张少山的脸就挂不住了。金永年显然说的是反话。向有树的嘴没把门儿的,这大家都知道,可有口无心,说的话虽不中听,但正话正着说,说了也就说了。金永年却成心把正话反过来说,还装傻充愣,这就是成心了,或者干脆说是不怀好意。西金旺这几年搞养殖业,尤其养猪,已在全镇闻名,县里也挂了号,而且早在两年前就正式宣布,全村已经百分之百脱贫,这是明摆着的,大家心里都有数。可俗话说,当着矬人别说短话,你就是全村脱贫了,致富了,也没必要挖苦别人,隔岸观火也就算了,还幸灾乐祸,这就太不厚道了。

张少山的心里一气,脸也就耷拉下来,瞄了金永年一眼。

金永年这时也正笑着,看着张少山。

张少山心里的气更大了,哼一声说,我东金旺再穷也有志气,要饭也要不到河那边去。

张少山这话一出口,会上立刻静下来,所有的人都不说话了。

金永年倒不在意,一笑说,你看你,就这脾气,我要是你就放下身段儿,过河要饭怎么了,我西金旺的老人说过,当年为了要口饭吃,连狗叫都学过,不饿死才是硬道理。

说着又扑哧一笑,总抹不开脸面,自己肚子吃亏啊。

这话就更损了,简直是拐着弯儿地骂人。但金永年却忘了一件事,张少山当年学过说相声,还正经拜过师,把他惹急了,真动嘴皮子,一般人还真不是对手。这时张少山也笑了,他这一笑就看出来,不是好笑,嗯了一声说,我东金旺的人就算想学狗叫,也学不像。

不温不火的一句话,就给金永年回过来了。

金永年知道自己说不过张少山,但也不示弱,是啊,你们学不像,可会掀帘子啊。

这就越说越不着四六儿了。显然,金永年这话是转着圈儿说的,意思是东金旺的人都是嘴把式。张少山当然懂,点头说,要是不会掀帘子,就算嘴里嚼着香东西也吃不出味儿来。

这样说着,就已拉开斗嘴的架式,挑起一边的嘴角,眯起一只眼,看着金永年。

在场的人都看出来,这回张少山是真急了。

张少山又说,人活着不是光为吃,吃谁不会,别说狗,连你西金旺喂的猪都会。

金永年也冷笑一声,是啊,连猪也知道,白菜馅儿的饺子就是不如一个肉丸儿的香。

马镇长就是听了这话,一见越说越离谱儿,才把他俩制止住了。

金永年说的“白菜馅儿饺子”别人不知怎么回事,但马镇长心里明白。西金旺这几年养猪,已是远近闻名的“肥猪村”。说肥猪村有两层含义,一是村里半数以上的人家都养猪,此外还有一层,全村也已经富得像一口“肥猪”。相比之下,只有一河之隔的东金旺虽也热闹,但西金旺热闹的是猪,东金旺热闹的却是人。人不像猪,也不是一回事,猪热闹可以赚钱,人热闹则有两种可能,或者也能赚钱,又或者跟赚钱没关系,只是穷热闹。东金旺这些年就是穷热闹,村里人都爱吹拉弹唱,一天到晚吹吹打打,但就像向家集的向有树说的,远远儿看着挺热闹,又有烟火又有戏儿,可就是别近瞅,走近了一瞅,还都抱着大碗喝黏粥。

金永年一直瞧不起对岸这种穷乐呵儿的红火。老辈留下一句话,锣鼓家伙烧不热炕,说书唱戏搪不了账。每到过年,西金旺这边没动静,只听对岸笙管笛箫,锣鼓喧天。可这边没动静,悄悄飘着炒菜炖肉的香味儿,对岸锣鼓喧天,飘出来的还是烧大灶的柴禾味儿。

几年前的一个年根儿,河对岸又开始热闹起来,唢呐吹得几里以外都能听见。金永年实在忍不住了,想这东金旺的人整天不干正经事儿,就是再怎么乐呵儿也不能乐呵儿成这样,过年总得像个过的,就偷偷来到河这边,想看个究竟。刚一下河堤,碰上从村里出来的张二迷糊。张二迷糊是村长张少山的老丈人,从年轻时就爱喝酒,一喝大了就找不着家,有一回在村里转游了一宿,直到天亮酒醒了才发现,敢情就在自己家的门口儿转了一夜。从这以后,村里人就都叫他张二迷糊。但张二迷糊也有一手绝活儿,会画门神和财神。每到过年,方圆左近村子的人就都来找他求。张二迷糊也就在这时,靠着画几幅门神和财神挣几个酒钱。这天傍晚,他是想去村头的南大渠转转。南大渠通着梅姑河,赶上冬天枯水期,河闸倒戗水儿,有时能湾住几条鱼。金永年不想让人知道自己来这边是想看东金旺的人怎么过年,就故意扯个由头,对张二迷糊说,过河来是想求他的财神。张二迷糊一听挺高兴,立刻回家去拿来。这时金永年才像是有意无意地问,今年过年,打算吃啥馅儿的五更饺子。张二迷糊并不知道金永年这样问是揣的什么心思,就随口答,还能吃啥馅儿,白菜馅儿呗。

金永年一听又问,这大过年的,怎么不吃一个肉丸儿的?

张二迷糊叹口气,一个肉丸儿的谁不想吃,可也得有啊!

金永年乐了,摇头说,过场子年,连一个肉丸儿的饺子都吃不起?我不信!

张二迷糊说,要使劲吃,也吃得起,可那人说了,剁白菜馅儿动静儿大,听着火爆。

金永年知道,张二迷糊说的“那人”,是指张少山。

于是故意又说,可怎么火爆,也是个白菜馅儿啊。

张二迷糊又哼一声,人家那人说咧,吃饺子是给自己吃,这剁馅儿可是给外人剁的。

金永年眨眨眼,问,这话咋讲?

张二迷糊摇摇脑袋,还能咋讲?我看这东金旺的人,也就是吃白菜馅儿的命了。

金永年一听没再说话,扭头捂着鼻子一边乐,就过河回来了。这以后,东金旺张少山的这句话就在西金旺传开了。再后来也就成了一个笑话,一说起来,西金旺这边过年没动静,是闷着头吃一个肉丸儿的饺子,对岸东金旺响动儿大,听着火爆,其实是剁白菜馅儿。

本文为钱江晚报原创作品,未经许可,禁止转载、复制、摘编、改写及进行网络传播等一切作品版权使用行为,否则本报将循司法途径追究侵权人的法律责任。

来源:钱江晚报·小时新闻

原地址:https://www.chinesefood8.com/15733.html版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。

本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

下一篇:靖江金氏家族