本文中同济大学“红楼”照片,由田念慈、沈静贞、宋志良、LOFT、章华明等诸位人士提供,谨致谢意。

近日承同济大学人文学院四位年轻老师见访。自做同济学生报,经历了七十多年漫长岁月,自然也经历了其间人事代谢、纷纭莫测、大大小小的人世百态之后,能在我的暮年,有幸见到来自母校新一代的师长,谈谈天,请教一些问题。其欢愉之情,一时真难以言说。

一件件久已尘封的往事,似乎打开了闸门一下子涌现到眼前。

我是在抗战胜利后的1946年下半年进国立同济大学新创建的文学院中文系的。文学院共设置三个系:中文系、哲学系、外文系。

同时设立的还有法学院。因陋就简,两座学院就分别挤在北四川路底,江湾路边今复兴中学内的那一块校园里。文学院的教学楼,就是那一幢虹口公园前,江湾路一侧,面对国民党淞沪警备司令部的红楼(下图)。法学院则设在红楼南边,一幢灰色大楼内。红楼东的空地上,有一幢上铺红瓦、奶黄色的小平房,住着郭绍虞、牟润孙等教授,以及当时还很年轻的教授哲学的冯宝麐(后名冯契)先生。

由此向东,眼前是紧贴着甜爱路的一排简陋的平房,三四间光景。其中一间,就是同济大学文学院男生宿舍,挤着十几张横七竖八的叠铺铁床,光线黯淡、空气混浊,日日夜夜亮着黯黯黄黄、使人压抑的灯光。晚上门外边放置一木桶,供同学解手用。北邻一大间是中文系图书馆,放着一些诸子百家之类的书;另有几份报纸。大部图书,只见经过捆扎,堆置一边,无法打开,一位名叫陈小松的老先生管理这份工作。同学们似极少跨入这座图书馆的门。倒是走出校门几步路,内山书店旧址,由“七君子”之一的王造时开办了“自由出版社”,它的书架上有林林总总的书,因此成为我们常年光顾之地,从中获取新知旧识。

住在这样一间简陋的宿舍里,深刻难忘的是那条如此难得的幽静的甜爱路。晚间从窗外偶然可以看到一二对少男少女,亲密地徘徊其间。有时,也可以听到悠悠的吹奏口琴的声音,在静静的有月光的夜晚,此情此景怎不令人遐思绵绵?

太杀风景的,是我们的左邻,住着一批警备司令部的勤务兵。整日间进进出出、熙熙攘攘,破坏了校园的宁静,使人感到一种莫可奈何的别扭。总之,此时此地,无可言说!

说来惭愧,在艰苦的抗战期间,我只断断续续读到了初中毕业。我是以“同等学力”资格报考同济的。名落孙山,似乎也是必然的事。但,人即使处于无望中,有时也会怀有一种对命运之神的不屈服的强烈愿望。

这个时候,我就想到了柯灵先生,也只有求助于柯灵先生。早在一二年前,我这个才十六七岁的很稚幼的孩子,就已往他编的《文汇报·世纪风》和《中央日报·文综》投寄稿件。也曾专程跑到上海,面见过他。当时,他也才三十岁光景。在八仙桥畔,上海出版公司编辑部,他给我介绍了身旁的唐弢先生和他的外甥阿湛。他还给我写来了一封封热情洋溢的信。

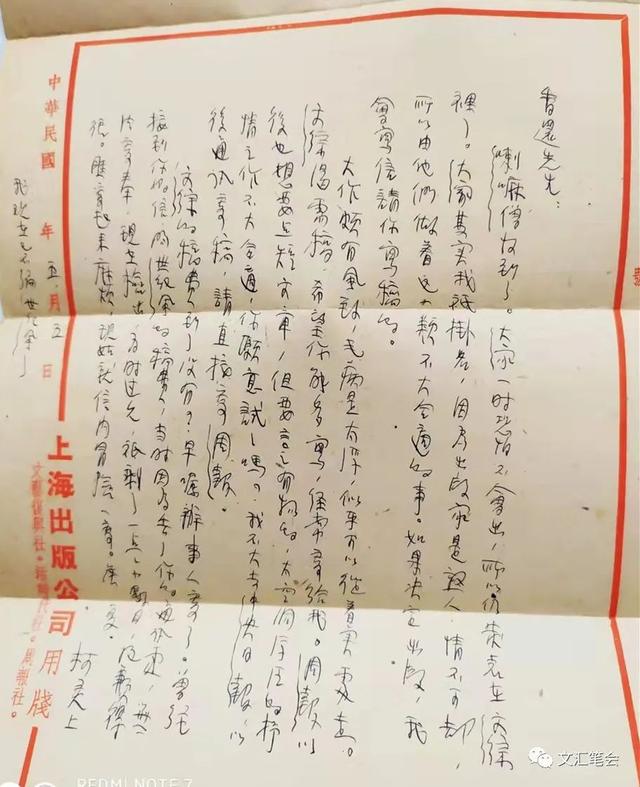

香还先生:

《喇嘛僧》收到了。《大家》一时恐怕不会出,所以仍发表在《文综》里了。《大家》其实我只挂名,因为出版家是熟人,情不可却,所以由他们做着这一类不大合适的事。如果决定出版,我会写信请你写稿的。

大作颇有风致,毛病是太浮,似乎可以从着实处走。《文综》渴需稿,希望你能多写,经常寄给我。《周报》以后也想要点短文章,但要言之有物的,太空洞浮泛的抒情之作不大合适,你愿意试试吗?我不大去《中央日报》,以后通讯寄稿,请直接寄《周报》。

《文综》的稿费到了没有?早嘱办事人寄了。曾经接到你的信,问《世纪风》的稿费,当时因为丢了你的通讯处,无法寄奉,现在检出,为时过久,只剩了一点点小数目,抱歉得很。汇寄起来麻烦,现姑就信内冒险一寄。候复。

柯灵上 五月五日

我现在已不编《世纪风》了。

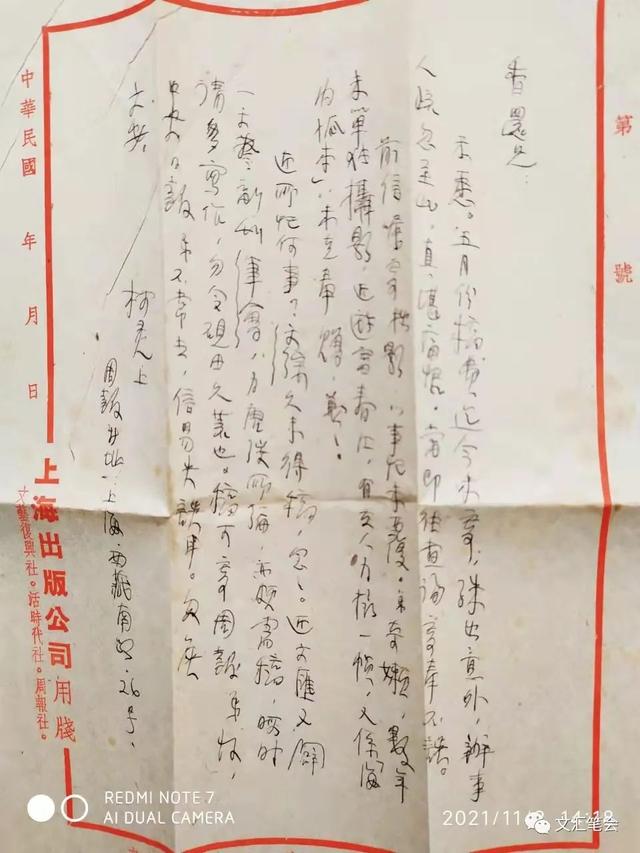

香还兄:

示悉。五月份稿费迄今未寄,殊出意外,办事人疏忽至此,真堪痛恨。当即查询寄奉不误。

前信嘱寄拙影,以事忙未复。弟奇懒,数年未单独摄影,近游富春江,有友人为摄一帧,又系“海内孤本”,未克奉赠,歉歉。

近所忙何事?《文综》久未得稿,念念。近文汇又辟一文艺副刊《笔会》,为唐弢所编,亦颇需稿,暇时请多写作,勿令砚田久荒也。稿可寄《周报》弟收,《中央日报》弟不常去,信易失误耳。匆候

文安

柯灵上

《周报》新址:上海西藏南路26号

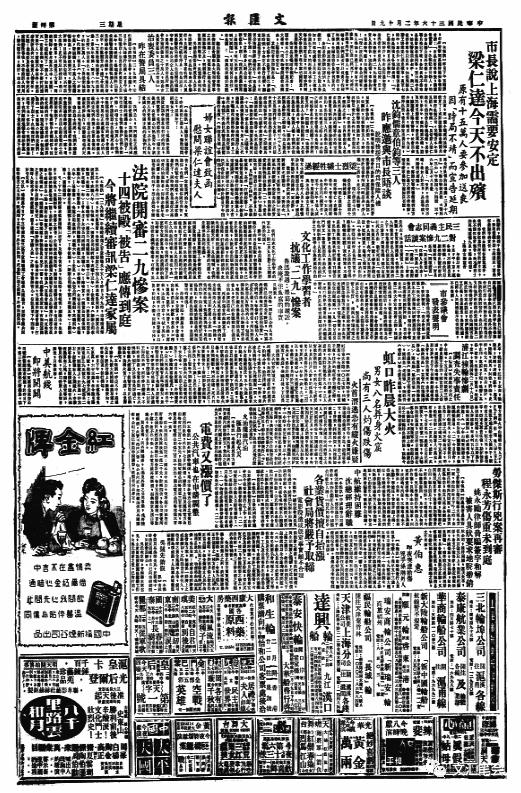

本文作者张香还先生自1945年12月起就开始在文汇报上发表文章,图为1946年8月23日笔会版刊发的《王爷》(图中)

柯灵先生随即给同济中文系主任郭绍虞先生去了信,也随即得到了回音。在短短的一段时间内,郭绍虞先生竟为了我读书的事,百忙中给我写来了四封信。

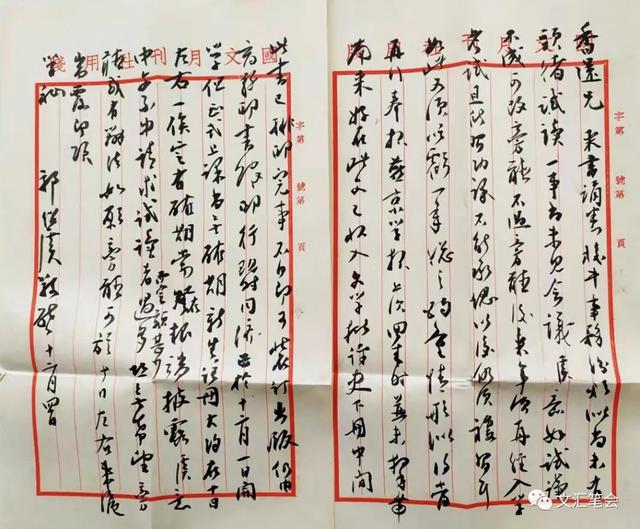

这是一封特用挂号寄出的信。

香还兄:来书诵悉。校中事务纷烦,似尚未有头绪。试读一事,尚未见会议。虞意如试读不成,可改旁听,不过旁听后来年须再经入学考试,且所习功课不能承认,以后仍须复习耳。如此又须吃亏一年。总之,酌量情形似得当,再行奉报。《燕京学报》上次回来时并未挈带南来。好在此文已收入《文学批评史》下册中间。此书已排印完事,不日即可装订出版,仍由商务印书馆印刷。现时同济已于十二月一日开学,但正式上课尚无确期。新生注册大约在十日左右。一俟定有确期,当又在报端披露。虞意中文系中申请求试读者过多,而定额甚少,恐无希望。旁听或有办法,如愿旁听,可于十日左右来沪。耑复,即颂

学祉

郭绍虞敬启 十二月四日

半个月后,郭绍虞先生又寄来了一封信。这是一封报告我正式获得试读生资格“好消息”的信。

香还兄:前夜别后,途次如何为念。关于试读事,顷已会议通过。日内正在办理新生注册(试读生或稍后),能来沪与校方先行接洽亦好。试读核准,住宿问题当亦可以商量。即颂

学祉

绍虞十二月廿日

接到这样的信,自然高兴万分。我即草草掮上一个铺盖卷,坐上三个多钟点的蒸汽火车,很早赶到了学校。

正式上课是等了很长、很长一段时间的。到终于开始上课那天,文学院首届一年级学生,总共才三十人不到。计中文系十二人,哲学系八人,外文系(德文专业)约六人。

去红楼上课,必先看到属于红楼建筑附属的那一幢红色小平屋,这是女生宿舍。进大楼,一个大楼管理人员,叫做“鲍尔登”的德国汉子,正站在那里。

中文系在三楼。文学院教授除了郭绍虞、牟润孙、杨一之、陈铨、冯宝麐等之外,大多兼职。

有来自复旦大学教授语音学与大学英文的李振麟和索天章,教授莎士比亚的东吴大学的张云谷,教授外国文学作品选的早期创造社诗人、翻译家穆木天,教授新文艺习作的许杰。上海市立博物馆的蒋大沂,教授文字学;还有是西洋史,由《新闻报》的一位先生任教。

至今没法忘记的是,在中国通史课上,牟润孙那一口响亮的京片子。一袭丝质的大褂裹着那微微发胖的身子。第一课,他自我介绍是史学大家陈垣的学生。那种上课时的滔滔不绝,一丝不苟引经据典,使人相信,他确然是出自史学大师之门的一位出色高足。

李振麟则西装革履,做过清华大学助教,才从英国回来。作为语音学专家,一口伦敦英语,口腔的运用,自是不同凡响。大学英文,选用的是西南联大陈福田编的那个本子。其中英国散文大家毛姆记述辜鸿铭的那篇散文,让拖着长长辫子的古怪福建老头,至今似还在心头。

那一位在德国留学期间,曾被纳粹希特勒拘捕过的,研究黑格尔和翻译黑格尔的大家杨一之,终年穿着青布大褂,脸色青青的,没一点血色。上他的课,得思想充分集中。哲学家确有其不同于常人的思维模式。它的晦涩难懂,也似事出必然。

冯宝麐(冯契)先生,同时给我们开了伦理学等几门课。叫人佩服的是,他从不看讲稿,但目光很少接触大家。声音不高不低,似乎始终小心地限制在一个平平稳稳的水平上。这模样,就像一个正在老师面前背书的小学生,当年也才三十光景。

郭绍虞给我们讲中国文学史和大学国文。他自是一位饱学之士,中国古代文学研究大家。尤其是他的《中国文学批评史》,是一部扛鼎之作。他同时又是五四时期,十几个新诗开拓者之一。他的书法,自属一家。可惜的是,他不善言谈。大学国文用的是他自编的《学文示例》。这本著作采用了有代表性的各体古文、现代文,有代表性的译文,进行分类比较评析,很有特色。

许杰先生是位很随和的人。他任教新文艺习作,自是扬其所长。那一年暑假,又是一个炎炎的大伏天,正在苏州国立社会教育学院兼课的他,跑到我位于潘儒巷的家,坐了一会。然后还有两个同学一起,三人陪着他,从苏州临顿路自北朝南,一路走来,到达沧浪亭。在这座最古老的园林里,师徒四人,徜徉在水池边的一山一石之间。来一点“思古之幽情”,却赢得了片刻的心灵愉悦,这是一件不易忘记的事。

上张云谷教授的莎士比亚课,不知为什么,我会想到果戈理笔下的乞乞科夫。他有点大腹便便。在初中时代只读了林汉达编的那本《模范初中英语课本》的我,听他讲“莎士比亚”,吃力可知。对于莎士比亚,我仅仅看过梁实秋翻译的《威尼斯商人》。后来我知道,张云谷先生除了研究莎士比亚,还多才多艺,既擅长清代高其佩那样的指头画,又是我国早期油画开创者之一。

在这期间,说来好笑,我这个不懂德文的人,还跑进外文系教室,听了陈铨教授的课。只是想见一见这位创作了剧本《野玫瑰》,名噪一时,又是国内唯一的日耳曼史专家的人。他矮矮的身材,圆圆的脸上一副圆形黑框的眼镜,一副潇洒自信的样子,确有一种独特的风采。至于同学传说他爱模仿希特勒,则戏说而已。但,晚年他可悲的命运,却是谁也想不到的。

至今仍叫人难忘的还有同济同学的团结友爱、吃苦耐劳的精神。大半同学,身无分文,每日三餐吃着由联合国救济总署举办的“救济食堂”供应的黑面包、美军剩余罐头食品,寒冷的冬天,穿上由他们供应的并不配身的黑布中式棉袄裤。作为同济大学大本营的工学院,那么多同学就挤住在由日本人留下的那座学校健身房内,用旧布把它间隔成一个个不易通风,仅能放置一张张床的小小空间。他们就在这里度过了一个个寒冷的冬天,又度过了一个个酷热的夏天。

这个时候,国民党政府腐败,物价飞涨,民不聊生……

学校“学生自治会”组织的一次次上街示威游行,成了认识现实、认识生活的另一课堂。现实真有它潜移默化的巨大力量,也确实教育了每个人。越来越多同学走上街头。

1947年2月9日,南京路劝工大楼发生国民党特务打死国货公司职工梁仁达的惨案,消息也立刻传进学校。校外由丁景唐等发起的“上海文艺青年联谊会”,在1947年2月18日为此发了“抗议宣言”。其中有:

……死者和伤者的血燃亮了路,我们要冲破黑暗前进,我们的要求是和广大人士一致的,我们也一定和爱国人士在一起,为死者申冤,为伤者泄恨,用先烈的血迹,去迎接黎明的来临!……

在这份抗议书上签名的,有薛汕、袁鹰、包蔷、戎戈、沙鸥、项伊、廖晓帆等五十多人,刊登在上海《文汇报》等一批进步的报纸上。

梁仁达死难的现实,教育了大家,也深深教育了我。这份抗议书,同济同学项伊、廖晓帆签了名。我也签下了名。

在母校短短的时间里,好多事在记忆里已淡然无存。但,有些事,虽属琐碎,也极寻常,仍会记得起来,那就是访郭沫若的事。

在复旦大学任教的王造时的一部书稿,要请郭沫若写序。一天,哲学系一同学和我一起,去了附近狄思威路那座坐北朝南、面对国民党警察局的“郭寓”。小小的西式房子,一进门,就见一群孩子正在哭闹不休,于立群在一旁忙得不可开交。只能放下书稿,转身告退。出门不远,在人行道上,只见郭沫若一袭青布大褂,脚踏布鞋,一步步远远走来。我们仅踟蹰了一会,他一步步过去了……

“失之交臂”这句话,也许就是这样。

还有同济的“一·二九”事件,也是不会忘记的。“一·二九”前夜,大家集中在工学院会场兼食堂的屋子里,举行文艺晚会。在国民党特务的严密监视下,音乐学院的司徒汉指挥大家,一遍遍高唱着“山上的荒地什么人来开?”“山那边呀!好地方”等红色歌曲。还有臧克家等一个个文艺界人士热情洋溢的诗朗诵……场面激昂而壮烈。当晚,好多其他学院的同学就蜷缩在工学院教室的地板上,度过了极不寻常的寒冷的夜晚。

第二天早上,浩浩荡荡的学生请愿队伍一出发,就和当时国民党上海市长吴国桢,和他带领的武装马队、“飞行堡垒”对峙在其美路上……

同济“一·二九”后,校园空气十分低沉。我这个血气方刚、对国民党现实又心怀不满的人,自然绝不会由此而趋向沉默,一个人办起了一份取名“大家”的壁报,集纳一些地下的言论、消息,在深夜张贴在文、法两学院共用的食堂墙壁上。同时,也参加《同济人》报,做一点工作。一天,我被通知撤离学校去解放区。这是1948年一个秋天的晚上,临行,外文系的一个同学,脱下了他身上的还留有他体温的薄棉长袍,要我穿上。于是,由同济医学院一个被开除的正充当“地下交通员”的同学带领,通过层层封锁线,到达皖东一开辟地区。在这里,昼伏夜出,随游击部队一起攻打敌人碉堡……不久之后,部队又奉二野刘邓大军命令,集中大别山。于是一个崭新的生活从此开始了。

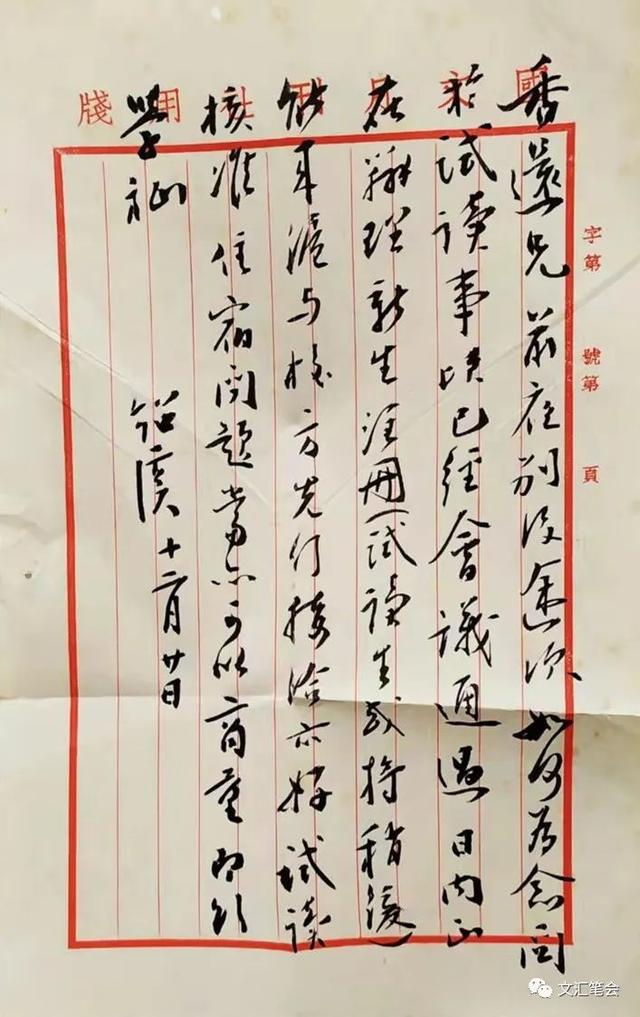

本文作者手稿

后记这篇小文是偶然之间,被激发出来的。同济生活确实是我常常想到的年轻生活中一个重要部分。特别是当年那一些多么正直、多么友爱的同学。可惜,他们中不少都在上世纪六七十年代,不该去世的年龄,去世了!包括离沪前把棉袍从自己身上脱下,又披在我身上的那一位同学,还有默默主办《同济人》报的那一位工作者……离别后,都一次也没再见过。人生匆匆,就这样过去了!

2021年秋末,写于上海亿润苑

作者:张香还

编辑:吴东昆

原地址:https://www.chinesefood8.com/17581.html版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。

本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。