本文来源于 真实故事计划(id:zhenshigushi1),欢迎关注及投稿,符合者将获得【1800元至3000元/每篇】稿酬。

这是一个女儿帮助妈妈的故事。妈妈60岁,不识字是她心底最深的隐痛,贫穷无法上学的家庭,被生父遗弃,命运的一部分被长久地困在原地。偶然机遇,作者开始带着妈妈识字,60岁的老人家第一次写下自己的名字。横撇竖捺间,妈妈慢慢变得开阔。

识字这件小事

我的妈妈李萍60岁,是个地道的“睁眼盲”,她连自己的名字也不认识,不会写。她用手机只能收发语音;坐公交就会紧盯着两边后退的风景,以免错过她记牢了的参照物;看电视的晚上,她几次把我们从紧张的剧情中拽出来,“啥?”“他说的啥?”她看不懂字幕。

小时候家里安装了座机电话,对妈妈来说是个摆设。她把不识字延伸到了每一个和字、和数字相关的事物中,觉得自己不认识,也学不会。后来哥哥给她设置了快捷拨号“按数字几,再按一个黑键”,就能打到她的姊妹家去。

我去北京上班后,过年回家买给她一套水、乳、洗面奶三件套。她用了一个礼拜后跟我抱怨:“你买的啥擦脸油啊,越用越干”。我这才发现,她把洗面奶当成了乳液。

2020年春节假期,因为疫情,我一直买不到从新疆回北京的机票,在家磨得心焦。妈妈也无事,宅在家里看短视频,从前看不懂的文章被短视频里的人聊天般说出来,这一下使她来了兴致。她把《小聪明和大智慧》《鸡蛋你吃对了吗》《穷人和富人最大的区别是什么》这样的短视频一条条地发在家庭群里,叮嘱我们一定要看。

有一天,妈妈忽然开始问我们“你的梦想是什么?”。她问我,问哥哥姐姐,问父亲,问表妹,问姨妈们。然后给出她的答案“原来我一直都没有梦想,悲哀!”。

妈妈的变化让我吃惊,我开始琢磨着教她认字。我在各个网站上转了一圈,想买本教材,发现都不往新疆发货。搁置了一阵,等我回北京出租屋,买下一年级的语文和数学课本各两本,一本留在我的手边,一本发快递寄给她。每天下班后,我用手机视频教她识字。

我问妈妈要不要学拼音,她立刻摇头道:“学那干啥,我只学认字就行。”我觉得也对。

刚开始一天学三个字,一周之后就变成一天五个。每天写五个生字,一篇课文读三到四天。还有古诗。

我说:“曲项向天歌。”

她说:“屈项向天歌。”

我说:“曲。”

她说:“屈。”

妈妈是河南人,口音多平声,她哪怕照葫芦画瓢地蹩脚说普通话,仍然难以踩准音。

“一家人在一起虎打虎威的,多好。”有次,她一边干活一边跟人大笑着说道。我知道她想说的是“风风火火”,对她说:“应该念狐假虎威,这个词的意思也不是你以为的那样,以后别用了。”妈妈笑呵呵地说好,没过几天,我跟着她去四姨家串门,她坐在桌子跟前端着碗说,“就是,一家人虎打虎威的多好”。

我们这群小辈陆续工作后,大部分都离家比较远。四姨说表弟海海已经一个多月没回家了,妈妈回应,“棺材(官差)不自由,那也是没办法的事”。她就这么一意孤行地说了好多年。

我决定把教汉字的进度放缓,让她开始学拼音。26个拼音字母,每天学三个。

汉字在生活中天天说,她很快可以对号入座,拼音对她来说可就太难了。她听不出“k”和“h”的区别,茫然地问我,“喝酒的喝吗”“都是喝酒的喝吗”“不还是喝吗”?我说“ang”“eng”,她跟着读“ang,ang”。教到第30遍,她仍然把“a”的三声读成“啊哈”。

我失去了耐心,并不放缓进度,让她不会了逮谁问谁。她拿去问父亲,父亲摇着头说,“我没学过拼音,都是用五笔”。她只听进去前半句,信心大增地对我说,“我学的你爸都不会,现在改我教他了”。

相比学拼音的磕磕绊绊,妈妈在学汉字时反而找到了许多乐趣。

她指着课本一个字一个字地念:“小——青——蛙,大——眼——睛,哈哈哈哈,是你吗?”我佯装生气,用她说的大眼睛翻了她一个白眼。她更加得意。

“林,这个我知道,(你表弟)明明嘛。”“朱,(之前打工的)那个饭店的老板嘛。”她好像一夜间打通了任督二脉,是开窍的脉和巨大学习热情的脉。

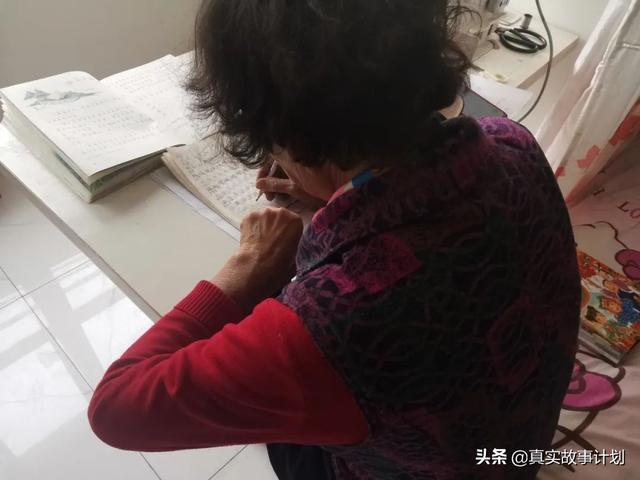

我给妈妈布置作业,生字一天写5个,一个写10遍。她几乎把每个字都写了15遍20遍,写得生字本边角都翘起来,她实在太用力了。

图 | 妈妈写的作业

妈妈一遍遍地读《静夜思》,读《悯农》。早晨6点就起来朗读,晚上11点给她打电话,她还在埋头写生字,懊恼地说,就是有点眼花。“这些句子我可想读啦,都很熟悉。”她指着“举头望明月,低头思故乡”说“不就是你们小时候背过的嘛。”

妈妈扬言一年内要从一年级学到三年级,她没有耐心听我讲解笔画,自作主张地大规模修改学习计划。第一天晚上打开书,她就照葫芦画瓢地在语文课本的第一页“画”出那句话,“我是中国人”,“国”字里面的一点被涂得又大又黑又圆。

我很生气:“你不要自作主张,现在什么都不会,我教什么你就学什么。”

“这三个我会。”她指着识字的第一篇,“天、地、人”。

妈妈说,自己不知怎么就认识了的字,但也只认识这三个而已。

图 | 妈妈来北京,认站牌变成了她的一大乐趣

被认字困住的60年

1968年,妈妈7岁,到了入学的年龄,她背着三妹,牵着二妹走进学校。教室里的学生很多,但像她这样拖家带口的却是独一份。老师把她拦在门口,让她数数,她只能数“一、二、三”,就不会了。

“你是来上学的,还是来抱孩子的?”老师对她说。

妈妈什么也答不上来,第一天上学老师就让她回家了。

两岁以前妈妈还是众人的宠儿。每去一处,总有人要抱她,夸她好看,把好东西塞满她的口袋,在一群孩子中间,大人们只把她一人起起伏伏地来回举过头顶。因为她的父亲是一个受人尊敬的干部。

这个受人尊敬的干部也受人爱慕,爱慕他的人孕育着他的孩子,迫使他离婚。她的母亲几乎没有犹豫地离了婚,并带着她在第二年再婚。

从4岁开始,新生的弟弟妹妹就仰赖她的照顾,6岁时,磨盘上的绳子开始勒进她细弱的肩膀,天刚麻麻亮,她和母亲起得一样早。

妈妈常常想,如果屋里打着呼噜的是生父该有多好,哪怕没那么有本事呢?就像她的发小小兰的父亲。

小兰的父母身体都不好,40多岁了才有这一个女儿。小兰的家就在她家后院,每到傍晚时分,就听见小兰父亲细弱又欢快的声音:“小兰,小兰,回来吃饭啦。”

妈妈很羡慕。继父不会这样温和地叫她,甚至不会抬眼看她。继父从集上买回一整袋梨,在她的面前一个一个地全部吃光,把核扔得老远。继父差她去买烟,她用剩下的5分钱给自己买了一盒擦脸油。接过烟的继父数着钱,问她最后的5分钱去哪了。她胆怯地拿出那盒擦脸油,继父没抬眼皮:“退了它。”妈妈只好艰难地跟售货员说明来意,售货员的眼皮同样沉重,收了擦脸油,将5分钱扔在门后面的地上。

两岁的三妹和饭桌一般高,她喂三妹吃面条,三妹不安分的小手扒翻了面条碗,滚烫的面汤泼在三妹的胸前和她的胳膊上。她也怕痛啊,还来不及哭,就被继父扬手扔进了门前的化粪池。表舅刚好走来看到这一幕,吼向继父:“你想淹死她吗?!”

图 | 小时候妈妈亲手在院子里栽的杏树

对继父的恐惧一直延续到14岁。直到肝癌带走继父。妈妈成了家里的劳动力,一个人要包揽全家七口人的地,她的母亲要忙家里,弟弟妹妹们都要读书。

就这样忙到25岁结婚,结婚几年后,她和父亲从老家河南来到新疆,找了份工作,勉强糊口。

年轻时,妈妈在一家民俗工艺厂工作了好几年,负责做各色的香囊。她的工资取决于做出香囊的数量,因此天天都要记账。每天傍晚该记账的时候,她的工友小红、小花、小明、小朱……就会自发来帮她记账,因为谁都知道她不会记。她把别人的帮忙当成了一种习惯,从不主动学习。

我们兄妹三人缓慢长大,不断改换新的见识和想法,可她唠叨来唠叨去还是那些话,一句“我不识字”,话题就戛然而止。

那家她工作的民俗工艺厂,她在建厂之初就加入了。厂长比她大不了几岁,因为丈夫瘫痪,得以在残联的帮扶下建起这个工厂。妈妈陪着厂长一点点维持这个工厂的发展,见证了从三个人到十几二十几人的规模。厂长各地出差的时候,就由她带着几位残疾女工吃住、工作,俨然是厂长的左膀右臂。

大嗓门的厂长常扶着门框对员工们叫嚷:“李萍好歹是不识字,要是识字了可真是了不得的人。”

工厂的发展见好,厂长问作为5年老功臣的她想要什么。妈妈谢绝了2000块钱的奖励,她说想入党。厂里的名额当之无愧地给了她。

妈妈回来兴冲冲地告诉我们这个消息,张罗着准备种种材料,抬着下巴骄傲地对父亲说:“你们都识字,还不如我,我马上就要入党了。”

手续走到了最后一步,她乐颠颠地自己跑去社区盖章。社区的人收了材料,整理好告诉她,先填一张表再签上自己的名字就好。妈妈习惯性地脱口而出:“我不识字,看不懂也不会写。”“字都不认识还入党?”

这一问击垮了她的自尊心,她拢回桌子上的一摞材料,抱在怀里脚步沉沉地走回家,不住地掉泪。

厂长知道这事后给那个人打电话:“你怎么能这么说话,以前的党员也有多少不识字的。”但那个人始终没太承认他态度不好。妈妈将这件事告诉我时,我已经上大四,听到很气愤,说要帮她找人说,替她出头。妈妈说不要了,她不愿追究下去,事情不了了之,她最终也没有当上党员。

“不识字不都是这么难么”。她丢下这么一句。

多年前她一个人独行。哥哥该上三年级了,要从河南老家转回新疆读书。顺路的亲戚能帮忙把哥哥送到车站,她独自来接哥哥回家。等待发往哈密站的车时她傻了眼,车站少说也有三四十辆大巴。她不知道该坐哪个,只好挨个问。

“去哈密吗?”大巴车司机见她招手,停下来打开门后,她马上上前问。有脾气好的,笑眯眯地告诉她不是。有的冷着脸关上门走了。也总有脾气火爆的,大声质问她:“上面写着呢,看不到吗?!”

“我不识字,识字了还能问你?!”被呛了几回后,妈妈在委屈中爆发了。

那人反而软下来:“哦,不识字啊,那你再问人吧。”

那天回家后,妈妈坐在门前的矮桌前不住地抹泪,表情严肃地对我们说:“看看不识字有多难,你们无论如何都要好好上学。”

哥哥把她拉到门后面,指着一袋化肥对她说:“妈妈我教你,这就念‘哈——密’。”

图 | 妈妈的“课桌“是她的大缝纫机

你的名字

我读高中那年,父亲被误诊为癌症,医生说时日无多。哥哥已经自食其力,我和姐姐尚未成年,未来读书还面临着不小的压力。几个姨妈提出,她们可以一家分担抚养一个孩子。妈妈踌躇不答。五姨劝母亲说,其实,如果两个女儿不读书,她就没有这样的压力了。

妈妈立刻哭了,她说:“我没有上学是我一生的遗憾,只要他们愿意,我就不会让任何一个小孩下学。”继而冲姥姥道,“都是你让我照顾孩子不让上学,我要是上学了,咋也比现在好!”

她有时候说,我不是笨么?有时候又说,我要是上学了,能比你们学得都好。

自从开始学识字,听了、说了那么多年的字,突然一个个地能叫出名字来,妈妈兴奋异常。

“我现在上街,都可高兴啦。”她在电话里大声跟我说,“中国石油!我天天出门都看见,到现在才认识啊!”“我终于认识‘中国’了。我在中国过了这么多年,居然不认识‘中国’?!”

图 | 妈妈每天出门就能看见的“中国石油”

我也对她高涨的学习热情有信心,学完二年级上册的内容后,我又把教材买到了三年级,打包寄给她。但她对我说,接下来可能就没那么多时间学习了,她要去打理她的蒜苗。从民俗工艺厂离开后闲了一年多,去年秋天她承包了两个蔬菜大棚。如今变成干活学习两手抓。

今年过完年,开始陆续有人去买她的蒜苗。有天她打电话跟我说:“你猜我现在学得多快?我用乘法口诀自己算的账!”原来,是有人来买她的蒜苗。6包,每包10公斤,每公斤9块。她赶紧打电话问姐姐总共多少钱。姐姐说,你背的乘法口诀呢?她顺理成章地算了出来,540块钱。

“谁敢想,我60岁了还能背上乘法口诀。”她大声笑道。

图 | 妈妈菜棚里茂盛的蒜苗

妈妈学数学的进度赶超了语文,用她的话说,开了窍以后就可想学啦。她对语文的兴趣,除了熟悉的古诗和谚语,更多的是人的名字。

妈妈写到生字“兰花”时,问我:“是小兰那个兰吗?”我说是,她指的是她的同龄发小小兰,大名叫朱兰花的小兰。小兰读过书,小时候上学孩子们的肩膀上都扛着自己上课的板凳,放学再扛回来,只有小兰没有扛。小兰的板凳在她母亲的肩膀上,她母亲每天都这样送她上学。受到这样关照的小兰,还是把书念得一塌糊涂,把“气”念成“屁”,给自己得了个“猪放屁”的外号。小兰结婚的时候,伙伴们涌进新房,欢呼“猪放屁结婚啦”。

妈妈说:“那我会写‘猪放屁’的名字了。”我对她说,那你可以打电话告诉她,你会写她的名字了。她摇头:“她已经死了,早两年学还能告诉她。”

姐姐怀孕后,我们都想要给未出世的孩子取一个名字,尤其是妈妈。不知是从哪听来的,她坚信谁取的名字,孩子长大就会跟谁亲,就像哥哥最孝顺姥姥一样。不过她知道不识字的自己——她常会忘记自己已经不再“不识字”了,很难在取名大战中占上风,悄悄地对我说:“我管他们最后用哪个名字呢,反正我只叫我自己取的这个。”

“那你已经取好了?”我问她。

“我都已经写下来了,问了你爸,是不是我想的那个意思,他说是。”

她拍下那两个字发给我,纸上用力地写着,“高飞”。

图 |妈妈手写外孙的名字

- END -

撰文 | 香香

编辑 | 周婧

原地址:https://www.chinesefood8.com/1867.html版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。

本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

上一篇:小清新女孩名字,唯美有意境

下一篇:猪年在十二生肖里有哪些特别寓意?