刘长龄 孟宪武

咱们接着说南门里东侧

刘长龄:

体仁堂北侧有一个很深且狭长的小院。这个院里70年代曾发生一件枪走火的命案。再往北有一排两层的老房子。再往北有个死胡同是个电镀厂,我和弟弟常来这里捡煤核。

孟宪武:

电镀厂老板是亲家

你说的体仁堂北侧那个深且狭长的小院,就是我说的杨家大院。杨家大院的前院有几户人家,进院北边头一家是王家,开电镀厂的,一拉溜几个小车间,电镀自行车部件,窗户就开在你说的那条死胡同里。王家有两个女孩秀兰和秀女,两个男孩宏利和宏珠。宏利比我大一岁,宏珠比我小一岁,也是一起玩的小伙伴。谁知后来我们成了亲戚:他们的大姐王秀兰和我哥哥宪文结婚,成了我的嫂子,他们成了我的大舅哥。前院还有一次一家结婚,至今还记得那新媳妇穿着一身红,脸上羞涩的模样。这是我第二次关于结婚的记忆,第一次是在杨柳青戴家东胡同2号居住时,对过屋昝老师家的女儿结婚的情景。新娘子什么样没记住,记住的是一个人拿火把在轿子里上下摇晃几下的情景,说是驱魔,这也是一种婚俗吧。

而你说的这个院里70年代发生一件枪走火的命案的死者,就是我小时的伙伴二星。中院北边连三间是二星的爷爷奶奶家,他和父母还有哥哥大星住在后院。他们一家人都长得白白净净,他父亲东北口音,大眼,我去他家玩毫无嫌烦乱的意思,总是微笑着。我和二星玩得挺有意思:钻木板子堆、俩人坐在一个大水缸里……。

记得最清楚的是他祖母和他母亲去世,在院子里入殓和念佛诵经的情景。后来我们长大了一起的来往就少了。80年代初我从广西回来,听说二星死了,才三十来岁怎么就死了呢?原来他上警校,后来当了派出所所长,多好的前程啊。孰料一次擦自己的手枪时,拿枪对着自己看准星时,以为没子弹,结果误伤了自己。真是令人心痛!

孟宪武:

后院的三层小危楼

住在后院的南侧有一座三层的孤零零的小楼,但这可能是南门里最高的建筑物了。里面住的也是杨家,可能当年的全国女子自行车冠军杨家荣就住在这里,也许是她的亲戚家?这里的有个小女孩好像叫小英,她的母亲好像和我家有点亲戚关系。我奶奶在杨柳青病逝的时候,她母亲和一位老人家还去过我们那里吊唁。小楼还住着一位名叫宗泽的大哥哥,喜欢集邮,知道我也搜集了几张邮票,就让我把邮票拿给他看看,然后据他所需和我交换了几张邮票。

孟宪武:

“身上穿着绸,肚里挂着油”的朱老板家

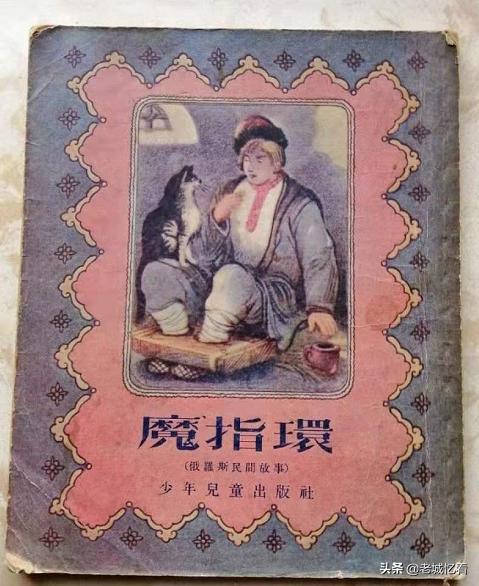

杨家大院北侧是一座三个门脸的两层楼,和大院南边的两层楼不同,二楼都有铁花栏杆的阳台。南边两个门脸是干轮胎行的朱家,北边一个门脸是扎彩匠韩家。朱家兄弟仨,大哥大嫂和小侄子住楼上。老二朱文亨小名小三比我大一岁,老三朱文利小名小眼比我小一岁,他们和父母住楼下。我常和小三、小眼一起玩,或去北宁公园,或去图书馆借书。有次我向小三借了本《魔指环》,本来有点破损,我还给他时他愣说是我弄坏的,非让我赔不可。那时候小孩子之间也有许多“冤假错案”、互相耍赖皮的事儿,也挺有意思的。我哥哥属牛小名叫老牛,我属狗小名叫“小狗”,都知道我爱看书,他就给我起了个外号“狗博士”。其实当时许多小孩子都爱看书,我们几个还在对面文具店李梦辰的带领下,拿出自己的书凑成一个小小图书馆,还制作了借书证,玩儿呗。长大了,我“博士”没当成,在大学里混了个“教授”,也算应了小三的典了。

小三小眼的爸爸秃头谢顶,瘦瘦的,小资本家,有钱,夏天,一般人就买一两毛钱一两角西瓜,他是整个的山白大西瓜两个两个地买。整天得意洋洋的,扇子一摇,半开玩笑半显摆地说:“我身上穿的绸,肚里挂的油”,不过脾气不错,对人还挺客气。他的老婆、小三小眼他妈妈脾气更好,耳朵有点背,我去她家玩,见她总是盘着腿坐在炕上做针线活,总是笑着侧着耳朵听我跟她打招呼。可能楼上的大哥大嫂是大娘的孩子,小三小眼他妈妈是二娘。那时五几年,刚解放不久,娶两媳妇的有的是,何况又是个资本家呢。

小三家隔壁是扎彩匠、纸扎手艺人韩爷爷家,。怎么叫他喊爷爷呢,因为从我有印象起,他家就是祖孙三代了,住在楼上楼下。我哥哥属牛小名叫老牛,这家的大哥也属牛,小名叫大牛。韩爷家门口的便道上,常摆着些纸马纸牛、纸人纸轿子之类的,也是当年人们办白事所不可或缺的。现在是不提倡了,但殊不知这些习俗也有些寄托人们的哀思,会起到临终关怀的作用。

上图 1955年出版的《魔指环》

孟宪武:

小胡同里的几家人

韩爷家北边才是那个死胡同。胡同不长,约三十来米,南侧是前面说的杨家大院前院王家和他家电镀厂的后窗户,北侧有两个小院。头一个小院我很熟悉,总进去和小孩子们玩,最里面的小院陌生,好像总关着门,一直没进去过,也没见人进出。却说着头一个小院,住着三家人,西侧连三间住着皮鞋铺张家,东侧住着李桂琴家和李宝库家。

先说张家,是开皮鞋店的,束鹿辛集人。长大了才知道辛集是皮货中心,难怪他家做皮鞋呢。皮鞋店就在我家住的南门内大街140号旁边138号。且不说这皮鞋店,回来说到南门里西侧时再写。单说这个胡同里张家的屋子,我是再熟悉不过了。为什么呢,张家有一个闺女叫张秀芬小名小品,和我姐姐差不多大,也就是说大我七八岁;她有两个弟弟,大弟弟张聚强小名大扁儿,比我小一岁,小弟弟张聚兴小名老虎,比我小几岁。我姐姐孟宪英和小品要好,我和聚强聚兴要好。记得在他家演戏玩,两位姐姐给我们化妆,大扁儿长得白,让他当织女,我当牛郎,拿被单子当戏装,在炕上演七月七牛郎织女《天河配》。没事还叫来院里的李桂琴姐姐,一块哄我们打扑克“百分”“憋王八”,那时我才五六岁,想起来记忆犹新挺高兴。应该说我从小就会打扑克,但长大了对此并不感兴趣,更甭提上瘾了。

我家窄小,我胜芳崔庄子的大姑来了没地方睡,张娘就让我姑姑来这里和小品一起住。那时自己家里地方小到别人家里借宿叫“寻宿“。这皮鞋铺的掌柜的张伯张娘,待人挺热心善良的。后来拆迁搬家,我从广西回来,扫听许久,还扶着母亲去板桥胡同看望他们,那家李婶也搬到这里来了。十几年没见老邻居们都很激动。张聚兴(老虎)在工读学校教美术,他说是当年看我总画画玩,也喜欢上了美术,结果还当上了美术教师。我这业余的美术爱好者竟然影响出一位专业的美术工作者。可惜的是大扁在外地工作,小品姐姐已然病逝,真让人叹息不止。

对面两家李家。靠门口李桂琴家,李伯瘦些不爱说话,李婶精明能干爱张罗。四个孩子,大姐李桂琴和我姐姐同岁,二哥叫大来,两个弟弟二来、三来。二来和我差不多大,常一起玩。住里头的李宝库和母亲母子两相依为命。后来母亲病逝,就剩下宝库一人。好像六十年代社会也比较乱,宝库失去了父母,自己生活就没约束好自己,具体的就不清楚了。不过他母亲逝世的时候的丧事:入殓、和尚念经、墙上挂着阴间十二殿阎罗小鬼的图画、念经的主持双手合掌形成的法印以及撒小馒头的情景,我记得很清楚,谁知以后在我的书《人类死亡学》里也写了丧葬的章节。

上图 笔者之一孟宪武所著《人类死亡学论纲》

刘长龄: 再往北就有新山林理发店,那里面的理发师都很熟,那个女理发师就在大寺胡同住。理发店隔壁是玻璃店。玻璃店的北侧是王记铁工厂。

孟宪武:

广兴涌玻璃店

好像广兴涌玻璃店北边有家住户,然后才是理发店、铁工厂?广兴涌玻璃店是前店后厂,所谓的厂子也就是加工一些玻璃,当然制造玻璃是不可能的。前屋约十几平米,中间一个大木案子,是用来划玻璃的,四周则是大大小小的、各种各样的玻璃靠墙而立。

中院不大,有一个四条腿的架子,上面横着一块长三角铁,铁槽里有混着水的细沙子。这是磨玻璃边的,师傅两手扶着前后锐利的玻璃边,在三角铁槽里和湿湿的沙子来回摩擦,玻璃边就变得圆钝,不会伤人了。

后屋是孩子和他父母的房间,好像还是地板地,我只进去过一次和小孩玩。院子里有棚子,随意屋子里光线比较暗。那小孩叫什么我忘记了,挺老实的。

刘长龄: 从玻璃店继续北走,隔过一个院,有个门脸炸馃子,后来改成了切面铺。切面铺北侧隔壁住的老两口子,老娘们大嗓门,老头是个八级钳工。

小费家胡同口的南侧原先是个制作体育球的个体商户,橱窗里摆着足球、篮球等展示。后来走了,换了一户人家。胡同口北侧是铁匠铺,姓苏,是个老实人家。隔壁是冰棍店,姓李。

孟宪武:

小费家胡同结良缘

大费家胡同人们比较熟悉,说什么和当年皇宫的费宫人有关。这小费家胡同虽然名气不大,但也是南门里通往老城厢东南角区域的交通要道,至今还记得胡同也就两米来宽,仅容得下两人擦肩而过。越往里走地势越低,所以那里的小院子不少是三级跳坑式的,每逢下大雨住户们就要一级一级往外淘水。我去里边大刘家胡同、小屈家胡同的同学家玩,比如刘宗潮、黎智广、屈金原等家,都要从这里走。

我母亲也常来这里送电话,有时我也来这一带帮妈妈送电话。有次我给一家送电话,先轻轻敲门:“谁谁谁在家了了吗?有电话。”院里的大娘接过传呼条,直看着我,说“你是孟娘的孩子?”我说是的,她脸上露出赞赏的表情,喃喃自语说“真好真好”。后来我妈妈跟我说,小费家胡同的那家大娘见我面直夸你呢,说你说话懂规矩,长得也挺规矩。呵呵,那大娘没看出,这也许是假象呢?

说也凑巧,我母亲给小费家胡同这里的住家送电话,和常接电话的都熟悉了,没事就聊上几句。有家一位大姐叫李文珍,和我姐姐同岁,都二十好几了。这李姐有个远房的表哥,叫陈思礼,大我姐姐两岁,不知怎地就搭嘎上介绍起对象了,细节我就不清楚了,很快还就成了。于是这小费家胡同住户的亲戚就成了我的姐夫了!真有意思。

过了小费家胡同,这北边的邻居我就不熟悉了,还是请刘老师你来说说吧。

刘长龄:

铁匠铺、鲜货铺、杂货铺等

前面说到胡同口北侧是铁匠铺,姓苏,是个老实人家。隔壁是冰棍店,姓李。再挨着就是正大生鲜货铺子,就两个人,马大爷是经理,经常穿着中式的长衫,还有黄伯伯。

再挨过来是杨家。杨奶奶跟大儿子一家在一起住,杨奶奶爱养热带鱼,我有时也喜欢去看看。

再挨过来是副食店,早先是个体杂货铺,掌柜的姓董,有一儿一女,姐姐好像长我一岁,弟弟叫小二,小我一岁,属兔的。店里只有张叔叔一个雇员。张叔和我父母也挺熟的。

这里插几句,对过100号南屋是赵家媳妇叫杨志恒,长得漂亮,给老赵生了四个儿子,最后生了一个千金。后来听说杨志恒被人拐跑了。前几年得机会与老邻居相聚,说起来才知道是跟张叔跑了。闺女跟妈走了,四个儿子跟妈没有来往。

老董的杂货铺隔壁是个酱油坊,边做边卖。夫妻俩也生了姐弟俩,这俩岁数差得多一点。这家走了以后和旁边的杂货铺打通了,铺面大了一些,变成了后来的合作社,也就是副食店了。

再往北就是新华书店的仓库了吧。

再往北是旅店,掌柜的是大脑门,清瘦,长穿一身中式裤褂,手里总是拿着一个掸衣服的掸子。旅店旁边就是小刘家胡同了。

刘长龄:

小刘家胡同以北的邻里

过了小刘家胡同是一个卖小孩零食的临街小屋,绿漆涂门,孩子们都叫小绿门,听口音像北京那边的人。前几年在小区院里碰上他家女儿才告诉我说是通州的。她妈脑门上有一块黑记,孩子们都管她叫黑脑门。三个儿子都死得早,三儿子叫铁球,参军在南海舰队,第二年就出事故死了。

再往北是一个老式的四合院,再过来是个死胡同。死胡同并不死,从尽头的院可穿至后面的大屈家胡同。这个死胡同无名,因为有一个供这一带居民生活用水的水管子,孩子们就叫水管子胡同。

再过来就是当铺大楼了,当铺大楼的三个院落都有我的小学同学。中间那个大院有天棚,终年不见天日;据说天津解放初期刘亚楼的小姨子在这个院子住过。

孟宪武: 你说的当铺大楼,我进屋过一回,就是找前面说的杨家大院里在杨柳青的远房亲戚。见那个闺女和父母一起在家里玩扑克,其乐融融。现在还记得她父亲有点闷了头,他母亲烫发,看样子是知识分子小康家庭。

刘长龄:

小伙伴的遗憾

再隔过一个小院和两个门脸是二道街。街口是个鲜货铺子,二道街入口南侧那个大院是早先的牛痘局。小时候常来这里打针。那时粮店在后院,后来迁至二道街对面的马路上。

再往北一个窄长小院住着足有十来户人家。我有好几个小学同学都住在这里。其中有一个叫杨太平,搬家到北大关南运河附近,玩水淹死了。剃头的老王是宝坻人,也住在这个院里。老王经常来我们院给孩子们推头,家家都熟。

再往北是个比较气派的庭院,我的一个小学女同学住在门房,长得很好看,后来搬走了,搬到南市长城熙园附近,以后我每去那里办事都希望能碰见她,但始终没有。后来文革时期在一个照相馆碰到她了。但因为我太腼腆没有开口说话,成为了了一生中的一个小小的遗憾。

再往北就是女三中,文革时期曾改叫红军中学,铁艺的门面古色古香,门前都是大块的条状石头铺就的。我想孙中山先生来这里演讲时就是这样的吧。后来铁艺门的内侧钉上了木板,刷上了红油漆。

再往北就是临街的门脸人家了。到拐角处有个百货店。

上图 南门里住家速写 孟宪武画于上世纪六十年代

未完待续

原地址:https://www.chinesefood8.com/21655.html版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。

本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。