本刊记者/徐鹏远

发于2021.10.18总第1016期《中国新闻周刊》

“拜托,别瞎扯了!不要烦我。”

接到瑞典学院常任秘书马茨·马尔姆的电话时,阿卜杜勒拉扎克·古尔纳(Abdulrazak Gurnah)正在泡茶,对于自己获得2021年诺贝尔文学奖的消息,他以为只是有人在搞恶作剧而已。直到十几分钟以后,诺奖官网主编亚当·史密斯再次致电,他依然在电脑上确认着这件事的真实性。

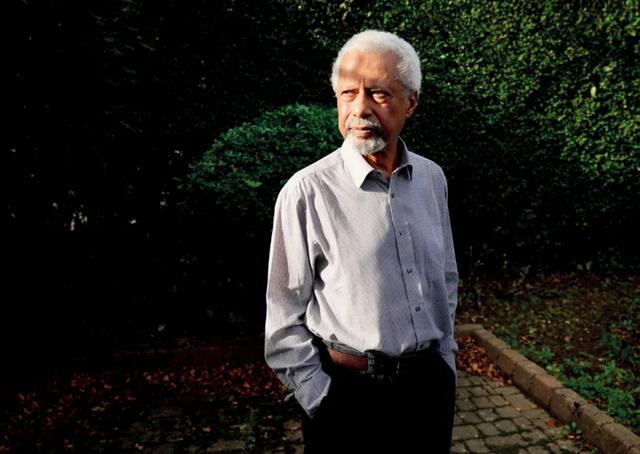

图/视觉中国

不相信这个结果的,其实不只古尔纳自己。在早先甚至历年的博彩赔率榜和全球媒体预测中,他的名字都从未被提及过,何况自1986年沃勒·索因卡以来,诺奖就再也没有颁给过非洲黑人作家。作为客居英伦的移民作家,古尔纳在英国的名气远远不及“移民三杰”石黑一雄、奈保尔和拉什迪,英国之外的地方更是鲜有人知,美国专门追踪实体书和电子书销售数据的NPD Bookscan数据显示,其作品《抛弃》自2005年在美出版以来,在向该服务报告的销售点只卖出了不到2000本,甚至公布结果当天,诺奖官方发起的投票尴尬地显示,超过九成读者都没读过他的文字。

尽管古尔纳此前凭借《天堂》《抛弃》《海边》入围过布克奖、惠特贝瑞图书奖和洛杉矶时报图书奖的名单,却并未真正摘得哪顶桂冠。正如他的编辑亚历山德拉·普林格尔所说:“他是在世的最伟大的非洲作家之一,但从来没有人注意过他。这让我很难受。这简直要了我的命。他是那种被忽视的人。”

而在中国,除了一本2014年出版的《非洲短篇小说选集》中收录过其两个短篇,再没有任何作品被翻译为中文,以至于准备报道的媒体在第一时间都无法准确写出他的译名,所有人的脑袋里都打着同一个问号——这个人是谁?

比起作家,他更出名的角色是评论家

临近东非大陆的印度洋西部有一座小岛,名为“桑给巴尔”,阿拉伯语意为“黑人海岸”。公元5世纪前后,躲避战乱的阿拉伯半岛居民开始向这里移民,到1505年基尔瓦王朝被葡萄牙舰队击溃,这里已经充分伊斯兰化,并由土著文化与阿拉伯文化的结合形成了独特的斯瓦希里文化。

1948年,古尔纳就出生在这座小岛上。彼时的桑给巴尔处于英国殖民统治中,因此说着斯瓦希里语的古尔纳从小学四年级就开始学习英文。在他15岁那年,桑给巴尔经过数次抗争,终于宣告独立,成为苏丹王统治的君主立宪国家。然而谁也不会想到,少年古尔纳的厄运却从这里开始了。

1964年1月12日清晨,在非洲大陆黑人和设拉子人组成的反对党——非洲设拉子党——的动员下,600~800名革命者袭击了警察部队并夺走武器,前往桑给巴尔镇推翻了仅仅成立一个月的苏丹王朝及民族党和桑奔人民党组成的联合政府。由于英国殖民者离开这里时,留下了一个少数阿拉伯裔统治多数非洲裔的政治结构,因此革命者建立的桑给巴尔人民共和国随即对岛上的阿拉伯和南亚裔平民进行了报复,数百至两万人(人数尚有争议)被屠杀,许多阿拉伯和南亚妇女遭到轮奸,财产被洗劫。

在古尔纳的回忆中,这场暴乱是可怕和令人震惊的。2019年,他面对《Wasafiri》杂志的采访时说到:“我那时是一个学生,我们学校被关闭了,我们大部分的老师是欧洲人,仅仅一个月时间,他们就不得不按要求离开。到处都是枪,革命以前我们从没见过枪,哪怕是在警察身上。现在一个带着枪的人可以走进一个小商店,就像一只野生动物走进去一样。”

面对充满艰辛、焦虑、国家恐怖和蓄意羞辱的生活,古尔纳在18岁时选择离开桑给巴尔岛。他在肯尼亚停留了一段时间,并于1968年以难民身份抵达英国。此后十余年,他都未曾再回过故土,直到1984年才在父亲去世前不久归乡见了最后一面。

1976年,古尔纳从坎特伯雷基督教会学院毕业,获得伦敦大学教育学士学位,随后在肯特郡多佛市的阿斯特中学任教。1980年,他开始执教于尼日利亚的巴耶罗大学,同期攻读英国肯特大学博士学位,并于1985年进入肯特大学任教。这份教职成了他终身的事业,直到退休,古尔纳一直在肯特大学担任英语和后殖民文学教授,从事与非洲、加勒比、印度等地区相关的后殖民文学研究。

从1987年开始,古尔纳还一直兼职《Wasafiri》杂志的编辑工作,并先后主编过两卷《非洲文学文集》,发表了一系列论述当代后殖民作家及其创作的文章。颇为有趣的是,奈保尔、索因卡、拉什迪、提安哥这些移民作家都是他所关注的研究对象,而他们的“离散写作”远远早于古尔纳自己的文字得到了世界文坛甚至诺贝尔奖的认可。

北京外国语大学英语学院的副教授张峰,自2010年左右便开始对古尔纳的文学进行研究。在他看来,古尔纳的作家身份之所以不太被人熟悉,正与其学者和评论家的身份有关。他对《中国新闻周刊》说:“这种多重角色可能是一个好事,但同时也会淡化他的作家的这种角色,在英语文学研究界更多是把他看成一个评论家。”这并非孤论,《新共和》的专栏作家亚历克斯·谢泼德也持有同样的观点:“古尔纳最出名的可能是他作为评论家的工作。”

或许就算古尔纳本人也不会对此提出太大异议。在2010年的一次采访中,他曾说过:“当你从事你的职业,并且到达更高的级别,也就不得不承担更多与教学、书籍等等无关的机构职责,这就是矛盾所在。也就是说,你的脑子里充满了其他东西,很难找到空间来安放那些你感兴趣的东西,比如写作。”

难以抗拒的记忆与甩不掉的孤独感

事实上,对于古尔纳而言,从事写作原本就是一件偶然之事。2004年,他在《卫报》发表的一篇文章中写到,自己在桑给巴尔生活时并没有打算成为一名作家。“在那之前我写过东西,虽然彼时我还是桑给巴尔的一个学生。但那只是闹着玩的,为了娱乐朋友和在学校的讽刺剧中表演,不过是心血来潮或者打发时间或者炫耀。我从不认为那是在做什么准备,也不觉得自己要立志成为一个作家。”

真正促使他拿起笔来的,是到英国后产生的一种被生活抛弃的失重感。这是异乡人和无根者才有体会的感受,对外部世界的陌生以及自身与周遭无法弥合的差异,时时刻刻都在提醒着你已经失去自己在世界上的位置。渐次累积的漠视、孤立甚至侮辱,则不断勾勒并强化着内心的某种记忆——它来自失去的地方和生活,或者仅仅是一个与现实不同的地方、一个足够安全的地方。

当然,一切的开始并未如此思路清晰。最初的古尔纳只是漫不经心地写着,在日记中写下关于家的小片段,然后是其他人的故事。后来他才慢慢意识到,自己是在凭记忆写作,那种记忆如此生动又难以抗拒。于是他正式交出的第一部作品,取名就叫作《离别的记忆》,讲述了一个才华横溢的青年试图摆脱故乡的困境,却最终历经羞辱后回到了破碎家庭的故事。

显然,这是一次失败的出走,多少掺杂着古尔纳自己在英国的最初岁月的不适。到了第二部作品《朝圣者之路》,他则开始尝试寻找和解的可能性。流浪到英格兰的主人公达乌德,努力隐藏着自己过去的一切,最终却还是在一份异性之爱面前讲述了那些创伤的记忆。小说结束在坎特伯雷大教堂,达乌德蓦然发觉原来自己曾反抗的那些东西,竟然散发着触手可及的美。

1990年,古尔纳写出了迄今为止唯一一部以女性为主角、也是唯一一部主角出生在英国而非桑给巴尔的小说《多蒂》。作为生长于充满种族歧视的1950年代英格兰的黑人女性,多蒂既在这里感到无根,又因为母亲的沉默而与自己的家族历史缺乏联系。她试图通过书籍和故事创造自己的空间与身份,并且逐渐在探索中发现自己的名字背后隐藏着一段悲惨的家族史。如果说达乌德的“朝圣之路”尚且还带有一丝绝境求生的不得已,多蒂的身份认同则增添了几分自我建构的主动性。

尽管这三部作品从不同的叙事视角记录了移民在英国的经历, 探讨了迁移到一个新的地理和社会环境对人物身份带来的影响。但显而易见的是,此时的古尔纳还未能跳出个体视角和局部剖解的框架。直到1994年《天堂》的出版,才标志着他作为一个成熟作家的自我突破。这部同时入围布克奖短名单和惠特贝瑞图书奖的作品,通过男孩尤素夫的眼睛看尽了部落争斗不断、迷信盛行、疾病肆虐、奴隶贸易猖獗的非洲。比起前作,《天堂》拥有了更广阔、宏观的视野,一定程度上构成了一部庞大的非洲编年史。

北京外国语大学英语学院的副教授张峰认为,这种由现实向历史扩展的创作谱系,似乎是具有相似背景的作家在创作上的一种共性。作家克莱尔·钱伯斯则在《英国穆斯林小说——当代知名作家访谈录》一书中,指出了从《天堂》开始古尔纳创作的另一显著转变:“在写作《离别的记忆》的时候,他尝试写出主角对于离开的渴望,而如今他想写作的内容却是主人公虽身在国内仍有一种甩不掉的孤独感。”

尽管诺奖在授予古尔纳的颁奖词中,着重强调了其写作对殖民主义的探索和难民命运的关切,但或许“孤独”更能概括他文字中那个萦绕不散的核心。正如诺贝尔委员会主席安德斯·奥尔森(Anders Olsson)在评述中所写:“古尔纳在处理‘难民经验’时,重点是其身份认同。他笔下流动的人物常常发现自己处于文化与大陆、过去的生活与正在出现的生活之间——一个永远无法安定的不安全状态。”

2011年出版的《最后的礼物》是古尔纳的第八部小说,同样延续着移民主题。不同的是, 它聚焦于移民经历对移民自己及其后代的无尽影响。而在第九部小说《碎石之心》中,主人公在母亲去世后再一次面临着那个艰难的选择——应当留在桑给巴尔,还是回到伦敦?在一次采访中,古尔纳说:“在危机时刻,人们会一次又一次重返 ‘我应当在哪里’的问题。”

在张峰看来,这恰恰是后殖民文学的意义所在。“后殖民并不意味着殖民主义思想的终结,因为殖民统治的结束并不意味着宗主国或殖民文化的终结,它在殖民地上已经扎根了,而且在很长的时间之内都会影响殖民地人的方方面面。后殖民文学与殖民文学不是截然分离的两个阶段,而更多意味着一种延续,以及这些来自殖民地的人和来自殖民地又迁移到宗主国的人对于殖民意识形态的不断反思,包括对独立之后的后殖民身份的不断考量。”在一篇题为《An Idea of the Past》的文章中,古尔纳也对殖民主义的当代性问题做出过他的阐释:“对非洲人来说,欧洲殖民主义及其影响是当代事件,重点正在于其当代性,殖民主义构成了许多非洲国家的过去,也形成了它们的当下。”

不过,这并不意味着他愿意接受“后殖民主义作家”这样一个标签。他明确表示过:“我不会使用这些词,我不会让我自己戴上这样一个简单化的标签。事实上,我不确定除了我的名字我还会怎么称呼自己。”与此同时,古尔纳对于后殖民写作也保持着清醒的警惕,他认为将矛头单单对向曾经的殖民帝国、将所有社会症结归结为殖民统治的毒害是一个陷阱,非洲内部民族和部落分裂所带来的危害一样可怕。并且“对后殖民主义作家来说,危险似乎在于,这可能会在一个欧洲外来者疏远与孤立的生活中已经或将要产生作用。如此,作家很可能成为一个愤愤不平的移民,嘲笑留下的人,并得到那些出版商与读者的欢呼——他们对殖民地人民仍存有隐秘敌意,且乐于奖励赞扬对非欧洲世界的任何苛责。”

与中国的奇妙连接

去年9月,古尔纳推出了自己的最新作品《来世》,以1907年反抗德国殖民者的起义为开场,展示了几代人历经德意志帝国统治与英国殖民,努力维持着他们位于坦桑尼亚大陆一个沿海小镇上的家庭与社会。许多评论将之视为《天堂》的续作。

然而最重要的始终是古尔纳想要表达的思索。《卫报》的一篇书评说,“大部分有关欧洲在非洲殖民历史的讨论都将德国排除在外,但实际上建立于19世纪末的德意志帝国,殖民过今天的纳米比亚、喀麦隆、多哥、坦桑尼亚和肯尼亚的部分地区,并最终夺取了卢旺达和布隆迪,其殖民统治是残酷的。古尔纳在这本书中思考了殖民主义和战争的代际影响,并促使我们思考在如此巨大的毁灭之后还剩下什么。”这的确是古尔纳所在意的。

可以想见的是,在诺奖的加持下,这本《来世》必然要比古尔纳的几部前作更快更广地传递到读者手中。对于尚无译本可读的中国读者来说,与古尔纳的相遇相信也不会太远。一个有趣的例子或许可资证明:上海师范大学外国语学院教授卢敏,是国家社会科学基金重大项目“非洲英语文学史”的成员,负责东部非洲研究的她从2019年起就开始研究古尔纳。她告诉《中国新闻周刊》,国庆节前自己刚好分给学生一个任务,每人读一本古尔纳的小说然后写出作品简介,结果诺奖的新闻一出,许多媒体便找到她索求资料,于是学生们这几天都在拼命赶稿。

同时,在卢敏的研究中,她还发现了古尔纳与中国的一个奇妙连接:“他几乎每一本书里都会提到中国或者华裔,也会提到中国建铁路,还会提到中国的一些产品。他在《多蒂》里面反复讲到一个中国公主,就是《一千零一夜》里面的巴杜拉公主。”

我们尚且不知这种连接在古尔纳的内心从何而来又意在何为,只晓得这份缘分其实早在几十年前就种下了。据古尔纳在BBC的一档历史系列节目中回忆,自己年轻时在桑给巴尔岛上发现过几片中国瓷器碎片:“直到当你参观博物馆,或者当你听到那些关于中国舰队远赴非洲探险的伟大故事时,这些小物件才变得有价值,成为某个重要事物的象征,或者说是一种联系。然后你就会看到这些物件本身,看到它的整体性、它的重量、它的美。一切都是环环相扣的,像中国这样遥远的文化,在远隔几个世纪之后出现在此。”

原地址:https://www.chinesefood8.com/22198.html版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。

本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。