在安徽,喝酒千万不能碰杯,因为“撞上就得干了”

本文刊载于《三联生活周刊》2020年第2-3期,原文标题《用情与味,做一桌年夜饭》,严禁私自转载,侵权必究

所谓“味不全不成席,人不齐不成宴”,说的就是大年三十这顿年夜饭。

记者/黑麦

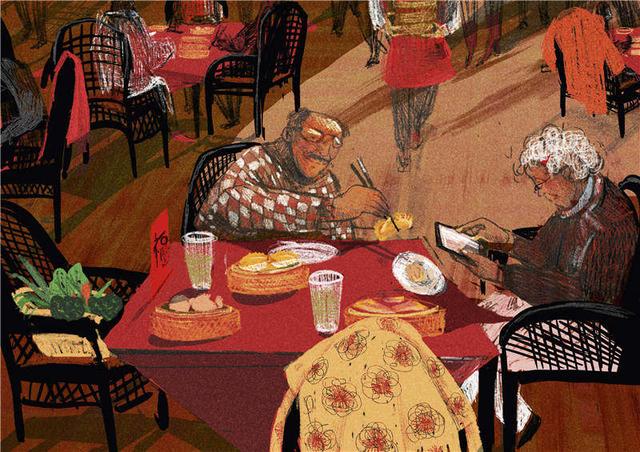

厨师吴进明偏爱安徽食材,“错不了”是他给餐厅起的名字,他觉得皖南菜老少咸宜(于楚众 摄)

当桌上的四菜一汤、一盅两件、变成八九大碗的时候,你就会知道,年来了。

所谓一盅两件,是广东人的茶楼日常;四菜一汤,是北方人的好客招待;餐盘数量代表着中国人对于这桌宴席的重视程度。八大碗、九大碗,也并非实际数量,容器也可盘可碗,可锅可屉,大碗在过去代表着一种声势,如今被替换成了精致的器皿。不过,在饮食文化迥异的南北方,大碗成为两方约定俗成的统一叫法,自此,也确立了年夜饭在中国餐桌上的地位。

在今天的城市生活中,日常的繁忙工作和惬意的田园生活,成为不可调和的矛盾,“治大国”和“烹小鲜”,由此变为两种截然不同的生活方式。应酬和饭局比比皆是,每一顿饭,每一个局似乎也格外重要,它也似乎在消解着人们对于家宴的眷恋。由此也产生了一个问题,那顿极具形式感的年夜饭,还重要吗?

“年夜饭”最早出现在汉代,汉武帝统一了历法,正月初一的春节由此名正言顺,散落在各地的民间习俗,也逐渐向一家人的聚餐靠拢。不过最早的年夜饭,仅围绕着“稻、黍、稷、麦、菽、苽”六谷烹饪。张岱在《夜航船》里说的“汉高祖作汉饼,金日磾作胡饼”,说的不过是这些试图变着花样翻新的主食。

年夜饭是宴,而中国人心目中最顶级的宴,却是紫禁城里的满汉全席,坊间传闻中的“满汉全席源起康熙66大寿,是清朝最高级国宴”是人们对于盛宴的幻想,不过,厨房里的厨师们,认同的是宫廷筵席里的规矩和海纳百川的烹饪场面,而老百姓或是吃客则记住了它的繁文缛节和多姿多味,总之,它随着相声段子的贯口,成为了一种宴席的标准。排场,浓缩了中国人的礼仪、风俗,菜色混合,仪式精致考究,也与年味相称。

但真正能传入百姓家里的,不是满汉风味,而是全席,全也并非指代食材涉猎或是烹饪技法,而是全家到场人数。所谓,味不全不成席,人不齐不成宴,正是如此。寻觅美食的过程,是“知味”,也关乎“知情”。“北方饺子,南方汤圆”,早已不是什么特定的习惯,当食物分界被贯穿全国的交通和互联网所打破时,隐藏在食物背后的原由和味道,也呈现出不同的观感。乡愁与亲情,似乎又在其中捍卫着某种传统意识,老旧的烹饪,并非是人们的某种陈旧认知或是习惯,一年一度的家宴,似乎也在传承着生活的观念与信仰。

(插图 范薇)

小锅、掼蛋、七分倒

从北京到泾县,高铁5余小时,走出车站,随处可见绵长并无势的小山,腊月的南方,一团水汽包裹着山间的深绿,眼中的场景也随即变得温婉起来。茶园、烟草园和造纸厂,循环出现,经过一个小时的颠簸后,车窗前出现了一个不大点的小城。远看这城的名字是两个红点,走进依稀辨认出“宣城”二字,不知道这字是谁题的,显得有些潦草。

我用了几分钟的时间,才在手机地图上找到宣城的确切位置,东临杭州、湖州,南倚黄山,毗邻西部的池州、芜湖,又与南京、常州、无锡接壤,这座处在沪宁杭大三角的西部腰线上的城市,似乎在地理上形成了一个分割点。

这个皖南城市给我的第一印象是“湿”,犹如一个天然的冰箱,即便是坐在车里也能感到那种扑面而来的潮气,它不似北方固体式的冷风,竟可以轻而易举地渗透到羽绒服与皮肤接触的那层。这种潮湿让我很快想到了葡萄酒的贮藏室,或是低温贮藏的冷库,高于60%的湿度,低于10摄氏度的体感温度,对人来说,有些阴冷,而对一些食物而言,这是绝佳的贮藏和发酵环境。

腊月二十三,早晨6点,我的朋友吴进明开着他的宝马车闯进了市区外延的一家农贸市场。他穿着尖头皮鞋和长风衣,在湿气弥漫的晨雾中点起一支炫赫门香烟,看起来有些“社会”。走在市场里,不时和商贩们打着招呼,一边向每一个人介绍我和摄影师于楚众——“北京来的朋友”。老吴曾经做过几年厨师,后来在宣城开了小饭馆,每天清晨买菜是他的日常。

祀灶日的安徽菜市场,随处可见拉着拖车采购的老太太,她们大多穿着厚厚的棉服,裹着各色头巾,很是惹眼。约有上千只鸡、鸭、鹅等各式禽类汇聚于此,农户捆住了它们的脚,看起来一簇簇的,发出震耳欲聋的嚎叫声。售鱼的“阵线”最长,除了常见的草鱼、青鱼、鲶鱼,上一米的鲢鱼,鲤鱼也随处可见,老吴说:“越近年,鱼越大,我见过有人买了特别大的鱼,得两个人抬着回家。”

我好奇地问道,为什么不把鱼切好收拾干净再带走。老吴说了声,“鱼要整”,像是我应该知道的一样。说罢,就一头钻进了卖鱼的档口讨价还价起来。我端详着一米长的鱼,好奇,应该用什么锅来烹饪才好。人群里又挤出他的一声回答:“用巨大的柴锅。蒸它。”

售卖青菜的地方,散发出一阵阵泥土的气味,这里仍旧是菜市场的主战场。青白菜、地菜、黄色的胡萝卜、大白菜、小油菜、塔菜、小青菜、鸭脚包、霉豆渣、霉豆子……不停地扰乱着我的判断,让我无从分辨,这到底是南方的菜市场还是北方的菜市场。老吴觉得我的问题很好笑,他说,南北见分晓,不在市场,在厨房。

买完菜,当老吴熟练地把几个塑料袋往车后备厢里塞的时候,突然觉得这辆小城中的豪车,不过是老吴用来拉菜的“东风小康”。“祀灶的规矩因地而异,相差几十里地,一不留神就犯了忌讳。”老吴一边开车一边说,“在市区里的讲究就不那么多了,整整齐齐一顿饭,略像样的几个菜摆出来,对神明的敬意都在这酒里。”老吴的普通话不太标准,说正经事的时候,像吴语,在酒桌上的时候,像个北方人。

吃饭之前的预热必不可少,火坛子和掼蛋,是安徽过年时的必备。装着炭的火坛子,是安徽的暖宝宝,也提供了过年的基本温度。掼蛋则拔高了年味的热度,这种从淮安发迹的扑克游戏,带着一点赌性,在节庆日里,把人与人之间的关系又一次拉近。不时地有客人走进走出,老吴仍旧重复着那句话,“北京来的朋友”,客人们冲我们笑笑,然后问道,会打掼蛋吗?

安徽臭鳜鱼的传说和由来版本不少,老吴讲的也没什么特别之处,他对这个鱼的看法,有点忆苦思甜之意:“在过去,牛、羊、猪、狗、鸡都不舍得宰杀,不舍得吃是因为匮乏,久而久之生出一个做鱼的想法,你要说这鱼有多好吃,我不敢保证你一定喜欢,因为比这个做法更合大家胃口的肯定有的啦,但是这个滋味只有臭鳜鱼身上才有,这是安徽人最熟悉的家乡味道。”

刚要下筷子夹鱼,便被止住了。问其故,答,在安徽,初一到初七不动刀,不动火,要是把过节摆桌的鱼给吃了,罪过可大了。原来如此。“皖南以前穷,年三十之前就把接下来几天的菜都做出来了,吃饭前就把冷的热一热,反正山区里没有什么东西吃,过年做整条鱼,就为了摆着,初一到初七,随着三顿饭上桌,没有人舍得吃,另外也是图个吉利,所以这个习惯一直保持到现在。”老吴的媳妇说完,我还真有点沮丧,一方面觉得这鱼放了几天,肯定坏了味道,另一方面北方现在的臭鳜鱼大多是用臭豆腐腌制的,好奇靠天然发酵鳜鱼是怎样一种滋味。不多一会儿,老吴端着一盘臭鳜鱼上了桌,说道:“我们现在过年一般都做两条鱼,这条就是为了吃的。”放下茶杯,提起筷子,细嫩、无细刺的鳜鱼肉,在口中轻松散开,混着带辣味的酱油和蚝油,渐渐析出发酵的味道,它似乎激活了这鱼肉的香味,吃上一口并不觉得臭,反而有一点香甜。“夏天的时候发酵几个小时就够了,冬天的时候时间长一点,你问这肉为什么不臭,那是因为发酵的时候加了料酒、蒜、小葱、生姜……”老吴就着黄酒,夸夸其谈起来。

小锅是安徽的一个特色,因为天气湿冷,不断加热的小锅可以长时间保存菜的温度,用的时间久了,就成了一种特色菜肴。如今的小锅,可以装进不少南北食材,除了本地的高瓜、茭白、笋、霜打的小萝卜、水阳三宝里的豆腐干、鸭翅、鸭脚包,高至磨盘山的野味,低至南漪湖里的小鱼,低洼地里的塌山货,北至东北的冻豆腐、土豆,南至广东、福建的海鱼、青虾,都可囊括其中。不像被旅游开发过的屏东和黟县,这里的土菜却呈现出别样的风味,就是这样,质朴也有自然的生气。

如果有人想早退席,必须亮出碗底和杯底,才能被放走;喝酒的时候是不能吃主食的,如果不经意添了米饭,夹了馒头,不得不放下酒杯安心吃饭。如果考据菜系来源,那桌上就少了些生动,聊不过十分钟,就会陷入沉默;如果聊到喝酒,情感就会源源不断地迸发出来。酒桌上有北方式的豪爽,也有南方式的随意,茶倒七分满,酒要倒满。安徽人碰杯挺有意思,眼看着就要撞上了,手却急速地伸了回来,美名曰“撞上就得干了”。老吴说安徽人死要面子活受罪,在座的频频点头。他酒量一般,却喜欢劝酒,桌上的菜转了三圈,舌头便硬了,安徽话不时混着普通话,酒也倒不满了。

这一桌皖南土菜,似乎也印证了我的观点,它犹如一个地理分割点,融汇着来自南北的烹饪和饮食冲突,但也开发出适合自己的滋味,粗糙和精细交替完成着对食物的理解,面与米毫无冲突,口味的轻重也无法断定这里的人对于作料的依赖。走进厨房,就会发现这里根本没有什么特别的调味,或许造成这差别的只是蚝油?

我的宣城朋友方磊说,宣城人散落在全国各地。似乎这句话也点醒了我,的确,这会让皖南的土菜显得异常均衡,如果说对咸味的理解更像北方,那么对鲜甜的敏感更接近于南方。每到年根,当辛勤了一年的、从祖国各地返乡的人汇聚在一起时,他们最为期待的味道,仍旧是这融汇南北的故乡之味。

京菜厨师柴鑫(者也 摄)

熬、炒、咕嘟、炖

柴鑫是乡味小厨的主厨,走进他的厨房时,他刚忙活完中午的生意,白色的围裙上带着一点油渍,像是战士脸上骄傲的迷彩。这位“80后”大厨说话时,带着一口北京腔,他直入主题,说除了厨德和厨技之外,做菜要讲究情感。

塑造乡味小厨北方风味的,或许和柴鑫小时候的记忆有关,因为在他的回忆中,年夜饭是一年当中最重要的一顿饭了。上世纪80年代的时候,柴鑫在奶奶家长大,那时候一家人都住在石景山,400平方米的院子中央是个老建筑,逢年过节,亲戚们都会来这里聚一聚。“我们家人口不算多,可能就是因为人口不多,所以家里条件还算可以。”柴鑫说,每年掌勺的必是自己的奶奶,爱操持家里的这一大桌饭,大概是从老家唐山带来的习惯,那是老人一年当中最为欣慰、得意的日子,也是老人最能拿主意的几天。

大年三十下午,烧热的柴锅还有余温,炖五花肉炖肘子剔下的边角料,搁院子里晾着去了,随着温度的释放,变成了北方最常见的凉菜——肉皮冻儿。北方冬天的厨房是没有炉子的,凉飕飕的,有胶质的菜放凉了,就出了冻儿,那时候不会专门去做什么冻儿,通常就是有什么肉菜,就顺便做个什么冻儿,鱼冻儿、猪皮冻儿,都是这么来的,随着冻儿的装盘,拍个黄瓜、炸个花生米也不费功夫,下酒菜准备得差不多了,亲戚们也差不多都到了。

年前买的肘子、鸡和排骨,一锅挨着一锅地炖,感觉一家人要赶在大年三十之前把肉都做出来的样子,无论是否吃得完,都在要春晚开播的一瞬间,把家里的气氛推向高潮。熬、炒、咕嘟、炖,是柴鑫形容家里厨房的动静,也是北方厨房最常见的烹饪手法,在很长一段时间里,北方菜经久不衰的风味,大多来自“熬、炒、咕嘟、炖”。

有几个菜的烹饪过程,不在其中,其中一道是熏鸡。“我们家特别爱做熏鸡,那时候图省事,把鸡卤好以后就在街上拾点松枝回来,点上火,就着茶叶末,往锅里‘噗’地一扔,再扔点米,‘啪’这么一烧,没几分钟,这熏鸡就行了。”柴鑫讲烹饪过程的时候特别喜欢带象声词,好像那些声音是菜谱上的一个关键步骤,他继续说:“过年杀鸡,是我们家这一代的传统,鸡爪子一般被叫抓钱手嘛,谁赶上啃鸡爪子,来年运气肯定错不了。”

炸物一度是奢侈品。“成斤的油倒进锅里,冒出的豆香,能把小孩馋得流口水。”柴鑫说,“即便是北京,各个地区备的年货也大不相同,我之前在酒店工作时的师傅是朝阳、通州一带的,他们家那边就特别喜欢炸咯吱盒,以前那边还有庄稼地,那边的农民过年都会做这些,味道就像牛街的炸馓子。”柴鑫继续说道:“以前老北京人过年必炸带鱼,还有丸子,那都是因为平时的油摄入少,逢年过节吃上几顿油腻腻的东西,有一种特别的幸福感,但是现在没人惦记吃炸鱼了,现在吃鱼讲究吃鲜。小时候的鱼都没土腥味,那时候水好,现在北方餐桌上的鱼大多成了海鱼,鲈鱼、黄鱼什么的,反正口味是越来越刁了。”

炸烹大虾、香草冰淇淋、绿豆糕、桂花莲蓉藕盒等,都是柴鑫关于小时候的记忆(者也 摄)

花几毛钱打啤酒,是小柴鑫最喜欢去替大人干的事。站在合作社的大锅炉旁,等着新鲜的啤酒灌满暖壶,用手沾一下砸出来的白色泡沫,酸中带苦,塞上瓶盖,一溜烟地跑回家。说着,柴鑫又开始回忆起了90年代:“我学厨先学的粤菜,为什么呢?那时候说宴请,都是粤菜,南方菜食材讲究,也新鲜,真正的北方菜,都是官府菜,想吃得去大酒楼,普通小饭馆里的菜无非是宫保鸡丁、糖醋里脊和鱼香肉丝,那时候你要想吃个葱爆羊肉还真没有,要不就拿肉票买了回家自己炒去,不会做的人还真是吃不着这口儿。”

2003年,20岁出头的柴鑫开始了他的北京菜尝试,在入职君悦酒店的长安壹号之前,他也纠结了良久,毕竟学的是粤菜,又有那么多食材可以拓展,而当时还不成气候的北方菜是否能在北京找到自己的客人呢?“其实如果你放到今天去想,就会简单很多,每年有那么多游客来到北京,说到吃,不能总让人吃粤菜吧,很多来北京的朋友也问我,你们北京除了烤鸭还有什么可以吃的?其实,那时候我除了炸酱面还真说不出什么来,粤菜、鲁菜倒是能说出一大堆。所以我们那会儿就开始‘放大’北京的菜,找各种做法和口味,葱爆羊肉、北京填鸭,炖牛尾、红焖大虾,这都是北方过年的大菜。”2013年4月,柴鑫来到北京瑰丽酒店乡味小厨担任厨师长。而此时,他对北方的菜有了新的认知,酱油在加热过程中的变化:糖分减少,酸度增加,颜色加深。由此,简单的调味剂,也有了多变的可能性。

北方人离不开饺子,北京人恨不得过元旦都得吃顿饺子。柴鑫家也不例外,猪肉白菜和羊肉大葱是柴家的固定馅料。“其实吃到饺子的时候,大家已经不饿了,该放炮的放炮,该喝酒的喝酒,饺子就是12点必须出现的一个菜。”柴鑫说。直到今天,柴鑫一家还在石景山的老院子里过年,柴奶奶今年87岁,柴鑫偶尔也能混个在家给奶奶帮厨的差事,不过,鱼的品种早已变成了东星斑、石斑,味道还是柴家的老北京味。

刘鹏最近喜欢逛温州菜市场(蔡小川 摄)

同是北京的厨师,刘鹏的记忆则不仅限于北京,或许这和他是西餐厨师有关。“去年春节前我去加拿大参加华人春节的年夜饭节目录制,回来时,已经是大年二十九了。我就赶忙去市场采购,卖菜的说,你赶紧挑吧,下午4点我们这就贴封条了,所有人都回家过年了。我买完菜和肉,看见库房还有一个没盖的砂锅,也买了回来,到家就开始忙活。”刘鹏讲这段的时候口气急促,好像是刚做完这道菜一样,继续说道:“我把炸过的腐竹垫在最下面,然后再放上香菇、海米、马蹄、海参、活鲍鱼、斩成件的鸡,自家做的丸子铺在上面,最后把卤肉和卤鸡的汁加进去,炖了好一会儿,最后摆成盆菜(全家福)的样子。”

砂锅往桌上这一搁,里头的丸子和海鲜随泡翻滚,咕嘟的声音,热气腾腾的感觉,顿时有了团圆的味道。刘鹏说,过年唯有个锅子,才能烘托出年味,锅子又不像火锅那么肤浅,一家子边吃边聊,几个小时下来锅还是温的,有菜有汤,最后还能涮点白菜清清口。

除了这粤式的锅,川味的扣肉也是他最钟意的菜品。随着锅盖的打开,糯而清香的肉翻出秋油的金黄色,酥而爽口,有肥有瘦,红白相间,嫩而不糜,米粉油润,香味浓郁。“不同地区的菜,会让一桌宴席变得丰富,有意思。”刘鹏说他最近常去各地做菜,昆明、丽江、扬州、苏州等地一路走下去,也不断更新着自己的口味,和全家的年夜饭菜单。最近,他常去大红门的温州菜市场,那里有北方餐桌上不常见的虾干、菜干,还有不少叫不出名字、猜不出做法的菜,他说他很少把这个菜市场分享给别人,生怕它变成下一个三源里(菜市场)。

朱师傅喜欢做蟹粉豆腐、响油鳝丝等上海老菜(李松鼠 摄)

八宝、蛋饺、老菜

上海年夜饭的压轴菜,必是八宝饭。四平八稳地上桌,是一家人的期待。传统的八宝饭里有糯米饭和猪油做底,再放上红枣、莲子、蜜冬瓜、干桂圆等果脯,讲究的老人还会用青红丝来点缀一番。八是上海的新年数字,也掌握着菜单上的规矩,老八样,也是老八碗,就是由白斩鸡、红烧鱼、蛋饺、走油肉等组合而成的年夜饭。

自初一往后,弄堂里向来热闹,亲戚朋友往来不断,客来携礼,待客冲茶。茶是八宝茶,茶内放上青果,上茶时必说一句,祝侬新年里厢钞票多点,随即收发压岁钿。兜兜城隍庙是老一辈的习惯,豫园每个角落都是张灯结彩,吃点传统名吃,再兜兜九曲桥……全上海年味最浓的地方就是这里,不过更多的人喜欢在家里。因为家里好。

上海话的“家”,是“屋里厢”,朱海峰师傅给他的馆子起名的时候,就是想要家的感觉。最近,他拿下了米其林两星,工作比平时翻倍地忙,尽管两星的头衔不低,但朱师傅仍旧在微调着他心目中的菜单,他觉得每个厨师的菜单,都应该浓缩了心底的一桌宴席。

朱师傅出生在一个上海普通的双职工家庭,那个时候家里的条件算不上太好,一顿饭只能吃一个荷包蛋,朱师傅小时候特别馋,但是家里忙的时候,做一顿要供上好几天。朱师傅最眷恋的一段时光,是小的时候在奶奶家,那是他解馋的地方,也是老上海最深的弄堂。

几家的炉子堆在一起,凑成了“大厨房”,每逢年关,每家都会做些传统菜,那是朱师傅最早的美食记忆,也是他塑造口味的地方。烤麸和银丝荠菜,这两道日常小菜开启了他的味蕾。“虽然是挺日常的小菜,滋味确是忘记不掉的。”朱师傅说。

朱师傅偏爱传统的上海老菜,老鸡汤、醉河虾、炸猪排、菜心走油肉、塌菜冬笋是他的专长。或许就是因为做老菜的缘故,几年前,刘德华钦点朱师傅,为他做私人厨师。那时候的屋里厢在东四,朱师傅把协作胡同当成弄堂,在北京的旧宅子里捣鼓出拆骨走油蹄髈、煎酿蟹斗……

“过年的时候,我一定会炊那种全家福大砂锅,各种各样的蛋饺啊、鱼丸呀,放进汤里面当菜吃,汤我偏爱清汤,有时也会把熏鱼、白斩鸡全部放到那个砂锅里去炖。”朱师傅说,“我是骨子里爱做饭的,现在回到家里还是我去做饭,家里人有时候会收到那种食材礼盒、海鲜大礼包,他们自然是不会的,所以就交给我了,我在家都是听他们吩咐。”

朱师傅印象最深的年夜饭,是去英国工作的那几年。那时,他像很多在海外工作的厨师一样,也从脏活累活干到主厨。在上海饭馆的老板家做年夜饭时,大家泛起了思乡的心绪,不一会儿,每个人都被朱师傅要求做一道菜,不多时,北京的丸子汤、四川的麻婆豆腐、东北的小鸡炖蘑菇等菜摆了一桌,最终朱师傅端出了他做的酱鸭和八宝饭,一桌人才开怀畅饮了起来,也在这些乡味中吃到了别样的过年气氛。

辣椒、腊味、豆腐

四川南充虽小却五脏俱全,作为四川人口第二大的城市,美食在这里统治天下,麻将馆和米粉馆按时段切换功能,打牌间隙,刺鼻的炒辣椒味也会激发牌友们的斗志和食欲。每当竹帘画和门神被挂起的时候,离年便不远了。

曹明霞喜欢二次元动漫里的朽木白哉,因为牙牙的小名,给自己取了朽木牙的ID,这个平日里喜欢做菜的女孩,在几年之间,在“下厨房”上传了近2000道菜谱。她的日常工作和美食没有关系,但是因为自己爱好做饭的缘故,也影响了周围的同事,尽管朝九晚五的工作繁忙,大家还是会腾出时间做做菜,搞一搞烘焙。去年她退掉了自己在市区的房子,在十三陵附近租了个院子,晒腊鸭、腊肉,过起了自给自足的生活。这个“80后”女孩还在院子里搭起一个小温室,里面种植了花花草草,当然其中还有做菜必不可少的香料。

在她的回忆中,自己从5岁起就给干农活的爷爷奶奶做饭了,不过当时会做的不多,无非是些炒菜和蒸饭,不过没过多久,这个小女孩就在厨房里找到了一种日常生活之外的安宁。“我觉得做菜的时候,这个世界都是安静的,心里只会想到会吃到这道菜的人。”朽木牙说。

“朽木牙”在北京小院里独享南充的年夜菜(宝丁 摄)

在南充,过年必不可少的菜是豆腐。南充的水甜,石墨碾出的豆汁香浓、剔透,点卤之后便凝结成一坨可爱、软糯的豆腐。有福之音,又有福相的豆腐常被用来做成炖锅和麻婆豆腐。“南充的麻婆豆腐不像北方一味地辣,可能是豆香的缘故,很容易吃出豆腐的鲜甜,也可能是做菜时手下酌情了些。”朽木牙说道,“四川人放辣椒是有原则的,比如做水煮鱼之类的,就会放特别多的辣、油和麻椒,因为我们最怕腥味了。四川菜不是处处都是辣味,辣椒只泼洒给那些迎合辣味的食材。”

腌肉也是一大特色,分割成条状的猪肉,会按部分抹上不同的调料,随即逐块放入粗陶大缸之中,同样是料,盐会析出水分,而干料则会侵入到肉味之中,不出一周,新鲜的腊肉就可以用来炒菜了,而更为肥腻的部分,需要腌上更久。“腊月十二肉开始腌制,十来天以后就可以选出来风干了,一月底的雨水少,特别适合晾肉,每次看到晾晒的腊肉都会觉得有过年回家的感觉。”

南充年夜饭,大多数围绕着这里的物产,黄心苕、大山香米、冬菜,板鸭、皮蛋、凉粉、脆肠、锅盔、河舒豆腐等。朽木牙最喜欢的是南部肥肠和锅盔凉粉。“川菜里的水煮鱼、麻婆豆腐、回锅肉、粉蒸肉和肥肠,都是我家年夜饭最常做的菜。”朽木牙说,“锅盔凉粉则是我从小吃到大的小吃,凉粉就像四川式的拉皮,盐锅盔灌的凉粉有金黄的面皮,被火烤熟烤脆,散发出特别原始的麦香味道,咬一口,外脆内软,再吃一口,酱汁就会溢出来。”

和厨师刘鹏一样,朽木牙也对儿时的虾片记忆犹新,“红红绿绿的很好看,吃起来特别酥脆”,是朽木牙的记忆点。“小时候一吃炸虾片就感觉过节了,因为油很稀有,感觉所有的油都是为了攒到过年时炸东西,炸完虾片再炸丸子,炸完丸子过滤一下接着炒菜。”刘鹏说,“那时候不像现在,每家门都敞着过年,小孩们到处串,看见谁家有好吃的就会一拥而上,说真的,那时候吃到嘴里的虾片,比吃着真虾还开心。”

朽木牙在北京过了几次年,其间也把爷爷奶奶接了过来,她喜欢南充,因为山间、池边还有很多绿色,虽然来北京后不再生冻疮,但是北方冬季的萧条和屋外的阴霾让她不想出屋,“各有各的好”。朽木牙说她还想再接家里的老人来过年,“还能给川味的年夜饭加一盘地道的烤鸭”。

“猪大爷,不是我要杀你哈,是递刀的叫老子杀嘛。”这是成都人郑光路的《成都旧事》中记载的一段杀猪场景,如今,成都早以蜕变成年轻的都市,不要说杀猪,贴在门上的窗花、门神在城市里都不多见了。

大菜是一位美食博主,在她的回忆中,自己5岁的时候就给家里做了一道鸡哈豆腐。小个子的她,还够不到灶台,蹬着小板凳,勉强够到锅子和炒勺,她往锅里倒点油,然后开始下豆腐,直到炒成金黄色,再倒入葱花、盐、花椒和花椒面,随即出锅装盘。或许是南方女孩都早持家的缘故,她们都始终保持着对厨房的热情。

大菜记忆中的年夜饭必有猪肚、鹌鹑蛋、蛋饺、酥肉组成的炖菜。“咸烧白和甜烧白,一般会一起上,因为肉菜很多,所以香肠、腊肉那个时候就显得很普通了,但是如果在大年三十之后,去阳台切一块腊肉,煮一煮,配个青菜汤和白米饭,吃起来也是很香的。”大菜说,“我觉得四川年夜饭就是草根化的亲切,因为其实川菜对于食材并不是很讲究的,它主要是靠调味嘛,所以这跟四川人的草根又乐天的性格有关系。”

汤圆、油粿、粽

李昌尉是广西钦州人,他的日常工作不是做饭,而是吃饭。他封自己是吃货,并非因为体重,而是家传,李昌尉说自己从小就得到家里人会吃的真传,并开始一发不可收拾。几个月前,他开始用“所谓尉吃什么”这个名字自拍美食节目,四处走访餐厅,对于年夜饭,他自有一套“粤式认知”。

李家人口不少,紧靠海边,那里曾属广东湛江管辖,1949年后,并入广西。尽管如此,上百年来保持的语言和饮食习俗,却与广东更为相似。在多数北方人的印象中,盆菜是两广的年饭,但其实不然。“北京的广东餐厅、酒楼可能会推荐你吃盆菜,但盆菜其实是这十几年内才开始兴起的,之前可能是围村人过年才会吃的。”李昌尉说,“广东人说九大鬼,其实就是九大碗,里面有些名贵食材,慢慢地人们把这些料装进盆菜,现在条件好了,鲍鱼和大虾都成了日常,人们开始把这些豪华的东西摆进盆菜。”

无鸡不成宴,在两广,鸡肉决定了一席饭的规格。“因为生在广西,好像从来没想过为什么每餐重要的饭里一定有鸡,可能是与生俱来地喜欢这种肉质。”李昌尉继续他的分析,“我觉得这可能和祭祖的传统有关,因为祭拜时会放上方肉、整条的带鳞的鱼,还有就是鸡,祭拜结束后,方肉去了皮、鱼肉刮鳞后就可以拿去烧了,白煮过的鸡可以直接切件蘸酱吃。广东人在端午、中秋和春节都会祭祖,久而久之,就成了习惯。”

虽然靠海,但是过年时吃海鲜也要讲究。“钦州这边是不产鲍鱼的,所有海民没有吃鲍鱼的习惯,蟹肉也不多,而且要慢慢嗑,两广在过年的时候喜欢大块的肉,因为吃起来方便、过瘾,所以对虾、生蚝、蒸鱼必不可少,至于蚝豉,早已成为两广和香港人的‘开年饭’,因为蚝豉与好市同音,吃到它的人期待来年发财。”李昌尉说。

为寓意而吃的菜比比皆是,萝卜糕、芋头糕和年糕,代表步步高升;唐生菜表示升官发财;即便是北方人有些忌讳的虾,也在这里有哈哈大笑的好意头;而贯通南北的汤圆,早在大年二十九的时候,就会被抢购一空。对于圆形的食物,中国人似乎有着格外的偏好,从华北平原的炸丸子,到皖中平原的糯米丸子;从江浙沪的素菜丸子,再到闽南地区的鱼丸、虾丸、贡丸……团圆的寓意似乎主导着年夜的餐桌,它似乎也潜移默化地勾勒出这里的处世哲学。

在广州,替代北方饺子的并非汤圆,而是一种名叫炸油粿的小吃。由于它金黄的脆皮,最早被潮汕人用为敬拜神明的食物。每逢春节,油角和油粿会被装满芝麻白糖,随后下锅油炸,成为人们一起围炉聊天的零嘴;在香港或是广州,油粿也会被装进待客的船盒,与芋虾、糖果、话梅一并成为春节时期最常吃的消遣食品。

在广西,替代饺子的则是粽子。粽子在广西并非端午节的专属,而是成为了逢年过节的最佳手办。“广西人赋予了粽子新的意义,图的是一种吉利。”李昌尉说,“端午节我们吃的粽子是碱水粽,没有馅,看起来是黄黄的,因为是为了纪念屈原,所以端午节吃的粽子很素雅。但是到了春节,粽子就变得丰富起来,像我外婆家包的粽子配置有黑芝麻、糖腌的肥肉、水晶肉、板栗、虾米、鱿鱼和瑶柱,外面卖的粽子也是越来越夸张,5斤、10斤的都不稀奇,有的猪手粽甚至可以包下整只猪蹄。”

今年的年夜饭

这是《三联生活周刊》的第8本春节特刊,早前4本,我们踏足中国的大江南北,以及极端地带,只为寻觅最为稀罕的食材,和最古老的饮食传统;3年前,我们将目光移至海外,在近15个国家的20余个城市中搜寻最新派的烹饪,并记录下先锋厨师们对于食材的新理解。

今年的年夜饭来得特别早,周刊的记者们也早早踏上了寻味的旅途。今年,我们辗转回国,试图用新的目光重新审视年夜饭,这一次,我们不只在寻味,也在寻找一种关于年的情感。

我们都知道2019年的猪肉价格上浮了不少,这次调价不止发生在中国,甚至还影响了一些东南亚国家,作为华人最主要的肉食类来源,它势必影响了不少人的餐桌。记者驳静这次特意专门写了猪肉,从生猪的养殖基地一路走到烹饪它的厨房,从高级的火腿吃到街头的猪杂,其实我们从猪肉的食用就不难看出中国食物史的变迁和固化,以及我们饮食文化的适应能力和社会结构的调整。

记者王珊走访了舟山、潮汕、成都,采访了蔡昊、古志辉、钟成泉、朱建忠等厨师,专门调查了中国人对鱼的烹饪技法。在采访中,蔡昊说:“汕头好吃的都是家常的,所谓传承,我们的胃都有着童年的印刻。”于是,王珊在蔡昊母亲的餐桌上看到蔡昊给我们做的那道鱼的所有元素,比如说,用温油熬的大蒜,竟是取自焗蟹……

吴立玮从云南一路穿行到上海,试图从高规格的米其林宴席中找到素菜的一席之地。在采访前,她甚至有些抱怨,称别人大鱼大肉,自己的选题太素,而采访归来时,她已经彻底沦为素食的拥趸,她似乎找到了中国素菜的源流,也认为素食正在成为一波新的潮流。的确,通过厨师的讲述和原产地的探访,人们可以重新了解食材,甚至从中找到属于自己的新口味。

丘濂这一路最为“艰辛”,她带着摄影师老于一路品尝主食,杂粮、面、米无一放过,被碳水化合物撑起的肠胃,在长达数周的采访内从未停歇运转。当然这一路也是幸福的,因为这些最基础的食物从不缺乏变化,即使三餐都在米面馆子里解决,也可以做到绝不重样儿。

每一道菜的背后都隐藏着一段鲜为人知的传说和故事,每种烹饪技法又在无声地传递我们的饮食文化和趣味。在寻访中,我们采访了获得殊荣的厨师,面会了那些在农场上辛勤劳作的人们,我们和大量的饮食工作者成为朋友,因为他们在用食物和烹饪维系着最美味的中国式关系。在数年的地理考察沉积中,我们不仅得到了食物的分享,也获得了更多萦绕在食物与亲情中的感情脉络。

当我们坐在年夜饭桌前重新审视着这顿饭时,你就会发现,这其中蕴含着大量对文化的讲述,其中也夹杂着中国家庭里最为单纯的感情观念,有些难以启齿的话娓娓道来,有些心照不宣的故事不言自说。因为,食物会说话。

(本期杂志特别感谢方磊、印柏同、杨露、quill、穗、Xi、袁思檬等人的帮助)

更多精彩报道详见本期新刊《年里美味:人人都是美食家》,点击下方商品卡即可购买

原地址:https://www.chinesefood8.com/23663.html版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。

本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。