风雨兼程中的郝家桥

文/李强国

1975年初春,我由社办中学经推荐进入了绥德城郊二中(绥德中学前身)读书。那时提倡开门办学,走出去,请进来,学生们学工学农又学军,兼学别样,以此达到全面发展的教育目的。绥德没有多大的工厂,我们走出去就是下农村,帮助农民春种秋收,到崔家圪坨创建分校。

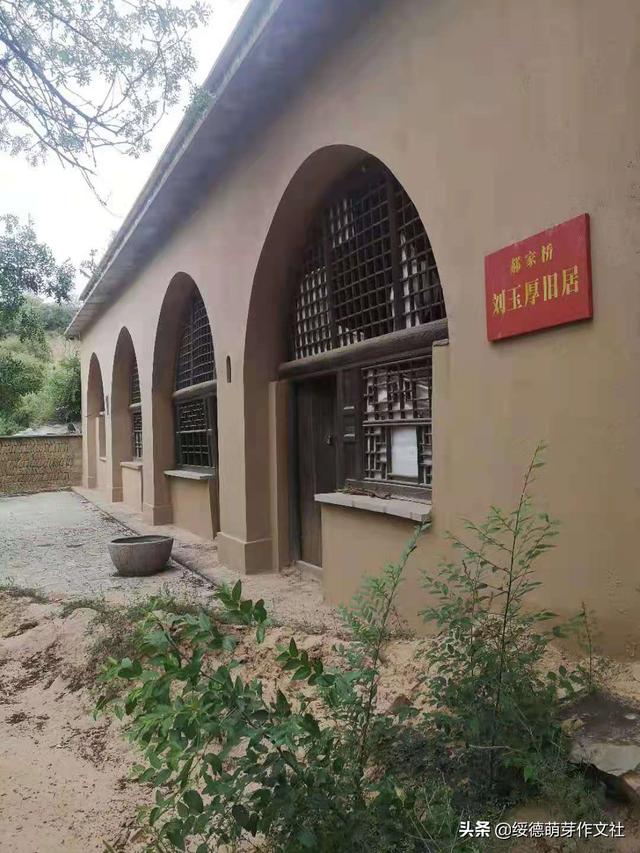

学校请进来的贫协主席叫刘玉厚,他是劳动英雄,他的家在张家砭公社的郝家桥大队。她的孙女嫁到了邻村穆家楼,成为我的姑舅表嫂。因有如此一层关系,我特别关注这位老农模。他不仅时常出现在校园的菜地里,还在大理河南岸边开挖出一块块石砭地,种上各种蔬菜,一到秋天,绿茵茵的大白菜有着可人的喜色。老英雄那不服老的奋斗精神,如同他精心播种的蔬菜,焕发着生机勃勃的活力。

1981年农历正月24日,我和王家岕的女子结为夫妻,岳父母便成为我的头号亲戚。郝家桥就在穆家楼和王家岕之间。一来二去的途中,我结识了不少的郝家桥人,也渐渐对这个古老的村庄有了更多的印象,这个小村前庄至后庄,足足有五华里的路程。

2013年12月初十日,我表哥张喜泰上合龙山给我送鸟食,闲谈之中说到了刘玉厚。

我了解过刘玉厚的事迹,他非常热爱劳动,不怕苦不怕累,为人忠厚无私,直到老年坚持做义务清洁工,永葆劳模本色。他不仅是郝家桥人的骄傲,也是我们绥德人的光荣。表哥走后,我便欣然动笔为老英雄写下这样的诗句:

一定要翻老黄历

不停地翻

一直翻到延安时期

翻到解放区大生产

就会发现一个人

在野草疯长的土丘上

在花开花落的荒墕口

昼夜不停

翻转晾晒脚下的土地

他要播种星星收获太阳

起伏的身子像舞蹈

形成一种节奏

不懈地丈量着天空

他一边开荒一边遐想

猪呀羊呀送到哪里去

送给咱亲人解放军

而远方不时响起

枪声 炮声

他暗自嘀咕要加劲

要胜过强壮的两头黄牛

终于

他沾满泥土的茧手

和领袖掌舵的手紧紧相握

陕北的高空里

从此多了一块不含丁点杂质的彩云

这彩云在七十年后的天空

依然亮丽如初

因此,我常常思考,应该去寻访寻访生养老英雄的这个村庄。

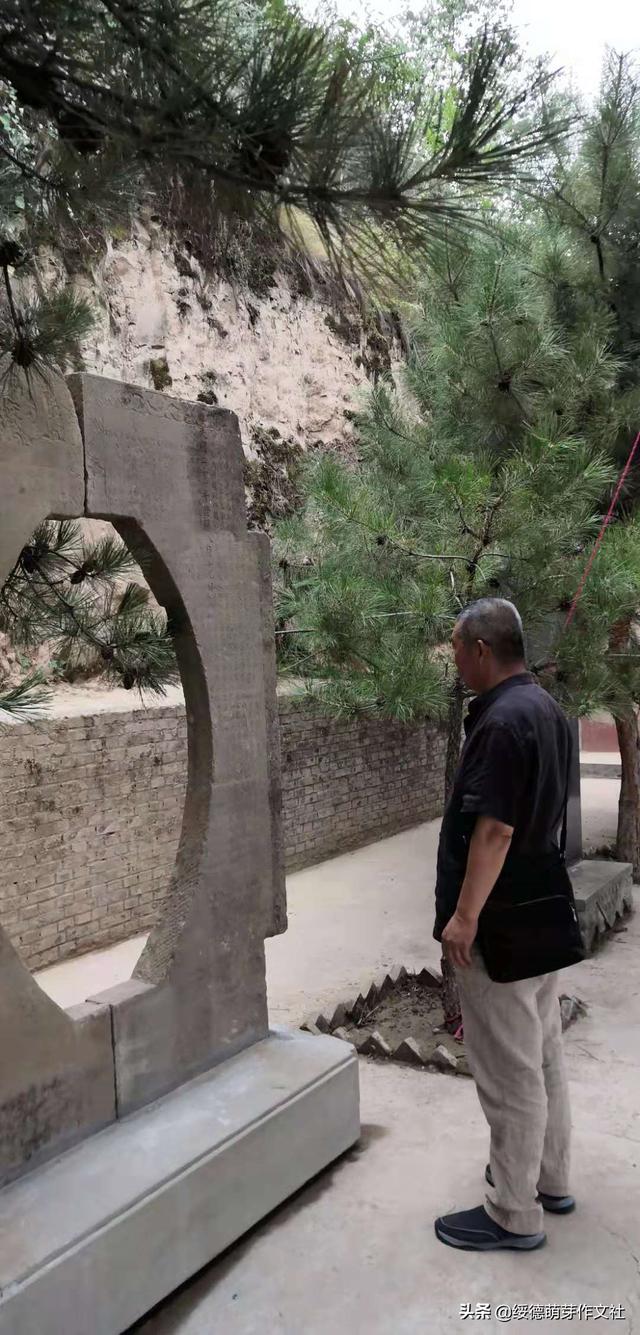

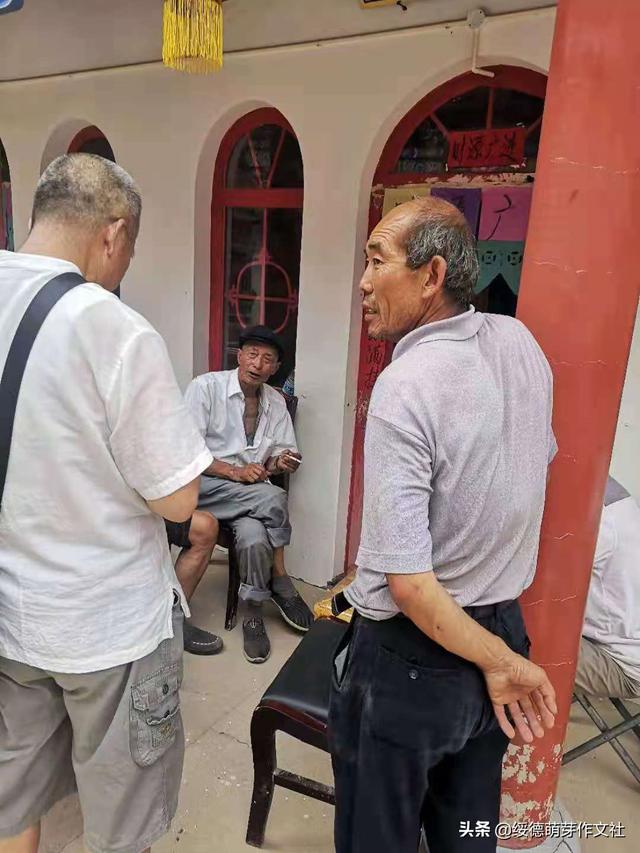

7月25日下午,听说郝家桥的华岩寺唱戏,我便邀了马尚喜和高浩一起去了郝家桥。26日,27日,28日,我在郝家桥拜访了霍新奇、马兴业、刘新文、刘汉有等十几位花甲老人,和他们进行了深谈。

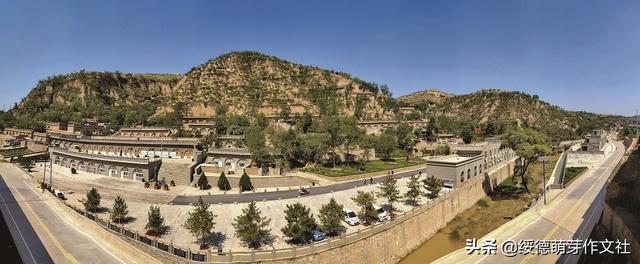

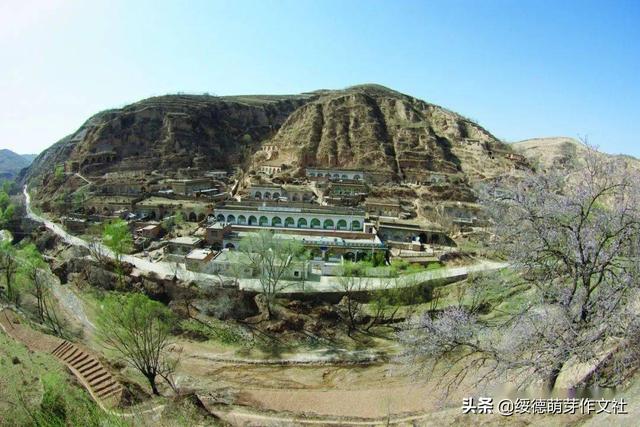

郝家桥村坐落在崎岖的山沟里,原住居民为四个自然小村,即桥上王家,刘家渠刘家,侯家坪侯家和庙湾高家。因为年代久远,乡亲们讲到先辈的历史时,难免有些许矛盾,有些许含糊不清的地方。

郝家桥是个古老的村庄。在明代里甲制时,属于永和里四甲。细细查访,刘家渠刘家和桥上王家是永和里四甲,侯家人有说是永和里四甲,也有人说是从山西迁过来的。

今天住在刘家渠的刘姓人,细说分三支,称为永和里四甲的是从清涧县店则沟镇高石峁村迁回来的;称宣化里八甲的是从绥德城内迁回来的;称常宁里九甲的是从义合一带迁回来的。这三支刘姓人什么时候迁回刘家渠,谁也说不清楚具体的时间。只是,这三支分为两族,常宁里九甲和宣化里八甲相互能排班论辈,红白大事仍在往来,而永和里四甲和他们识不上班辈。

查明史,绥德州从嘉靖到万历年间时,州人十之六外出他乡以求生存。多数东移至山西,栖居在穷山恶水的沟沟渠渠畔畔。合龙山上常常有吕梁地区的人来此一游,我和他们盘古,他们多数说自己的祖先在陕北。

刘家渠刘姓人当年为什么倾巢东游,最大的可能性是祖先为明代武官,李自成陷城乱乡后,刘家人害怕受到迫害,便背井离乡了。出了绥德境的刘姓人仍然保留着甲头,意在不忘根本。而生存在绥德境内的刘姓人,随了当地的编制,以便更好地保护自己。他们不分先后回到了刘家渠,说明刘家渠还保留着他们的破宅烂院。不过,他们离开刘家渠的时间不太长。据村民们回忆,劈山填渠封沟打坝修梯田的上世纪70年代,就刨出了许多的刘家人祖坟。

在清朝末年和民国初年,刘家渠人又有外迁的情况,常宁里九甲大门家迁往了田庄一带,刘申堂居家迁往到蟠龙的史家沟。

桥上王家是老户,保持着明代的永和里四甲甲头,他们族人虽然也向外迁移,但没有像刘家渠刘家那样倾巢而出,世世代代有族人在这一方土地上生息繁衍。

在清朝中叶,王家人有迁往山南后的陈家沟村,西路上的石家湾镇赵家屯村的王庄,不过,王家人到那里安家形成自然小村的王庄时,赵家屯叫武家屯。而之前迁移外出的桥上王家人,已经失去联系了。

绥德州志记载,明朝绥德州出现过挂镇西将军印的侯世禄,总兵侯世勋,总兵侯拱楹是侯世禄的儿子。清朝乾隆前后,侯家出现了布经历、布理间、侯铨县丞、附贡等,说明明代清代侯姓人就在绥德州生活着。侯家坪侯姓人是否是这些侯姓人的后裔,完全是有可能的。

在采访中,有侯姓人说祖先是从山西太谷寺庄于康熙三十六年迁来的,也有说沟崎岖畔迁来的,比较矛盾,出入有别,但也不奇怪。

我的祖先明末迁往山西。康熙时李天福六世孙李孔生返回,说是避难在沟崎岖畔,出现了两辈人断代现象。道光八年,村人在山西贩羊,羊撞倒草地墓碑,羊被扣留。双方争执之中,说出永和里甲头后,共同说出祖先的大名,便开怀大笑,杀鸡置酒诚心款待。不过他们在当地为人辰都四甲,并将宗亲和羊送到黄河口岸。我想,侯姓人的情况和我们李姓人也一样。

庙沟的高姓人,不知道他们在此生息最初的年代,也没有人能说出他们的甲头,郝家桥村中没有古老的纪念碑和出土的墓志铭。高家在此立足的时间也应该在明代,因为村中有不少的祖坟。

天启五年秋季,荞家硷创建了龙王庙,龙庙建造在荞家硷的黄蒿峁下,黄蒿峁下就是庙沟。因此,庙沟一度时期应该归属于荞家硷。创建碑中题名共有30人,其中有高世欲、高尚云、高尚雨等名字。那时人口极其稀少,王家岕大村(包括荞家硷)从未住有高姓人,所以碑中题名的高姓人应该是属于庙沟的高家。

碑中题名刘姓3人,王姓6人,这些人名都可以证明是周边所住的人口,也证明了刘家渠刘姓人和桥上王姓人在此生存的年代。龙王庙的创建是种田人希望“人畜兴旺,赀财隆盛于平年;风调雨顺,五谷倍收于常年”。

今天,高家人留宿庙沟的人不多了,多数外迁。2019年村中修高速公路,需要搬迁祖坟。柳湾村、金家沟村的高姓人都聚集在郝家桥村,共议搬祖坟的事,这墓地有他们共同的祖先,政府有补贴。结果,金家沟的高禄成开着机动三轮车,不慎人车翻跌到路畔下,高禄成丧生了,宗亲将此次搬坟的费用余资给了高禄成家属。

我查阅了本村道光七年二十九日所铸的华岩寺钟铭,其中高姓人题名有17人,在那个年代,算得上一个不小的家族,因为还有没钱捐给庙上的人。

柳湾村在同治二年《重修诸神庙宇碑记》中,主要的经理人是贡生高时敏,监生高时成,高家在柳湾已占有统领的地位了。柳湾与郝家桥是隔山的邻村,也许是为了管理种植田亩方便,高家人便分流到了这里,并且多了从事儒业的人。因此,就出现了贡生监生等人,即便今天,高家人在柳湾村仍占有大多数比例。

村里住过一户纪姓人,传说纪姓人遭下了人命案,避难安家在郝家桥。后来被仇家发现了,他便把自己的田地和居所卖给了侯家,原来的纪家圪堵就变成了侯家圪堵。至于纪家什么时候来又在什么时候离开这里,村民不知道。

纪家在明代末年就住在这里了。荞家硷《龙王庙记》中有纪尚礼之名,本村道光十七年钟铭上有纪玉林,咸丰四年《重修佛庙碑记》中有纪国祯,只是纪家人口不兴,在这里生活了应该二百大几十年的样子。闯下人命案的事不可能早于咸丰年前。绥德州的纪姓人,最初随明朝开国大将军徐达征西,从安徽宿州来到这里,立祖的生活在今天的四十里铺镇纪家湾,为和市里属地。有人说纪家离开郝家桥后到了今天的子洲地,是为了躲避仇家的。

乾隆之前,马家、朱家、郝家、霍家、雒家先后迁入郝家桥。郝家住在一家庄,马家住在马家硷,朱家住在朱家湾,霍家住在霍家沟,雒家住在雒家坪。大多以姓氏给住宅地冠名。

马家人是由绥德城东十里处的邓家楼迁来的;郝家人说是从黄河岸边迁来的;霍家人是由绥德城内迁来的;雒家人和朱家人的来历不明。

现在,朱家人留守本村仅有一户,宗亲分流到了就近的穆家楼村,和无定河西岸上的五里店村,而朱姓人现在成为五里店村的主要人口,更早离开这里的朱姓人就不知道了。

村里人说,有关郝家桥村名的来历还有一段不雅的故事。

乾隆末年至嘉庆初,有人提议给这个七零八乱的村庄起个大名,囊括散居多处的自然小村。而住在桥上的王家、刘家渠的刘家、侯家坪的侯家、庙沟的高家,这些古名被世人普遍接纳,他们形成了自己的小村,对于这个起名一事没有放在心上,为此争执是马家和郝家,这两支人在村中占有众多的人口,都想以自家姓氏冠名村庄,因此大打出手,最终郝家打败了马家,才有了郝家桥之名,也产生了众多的小自然村的合力。

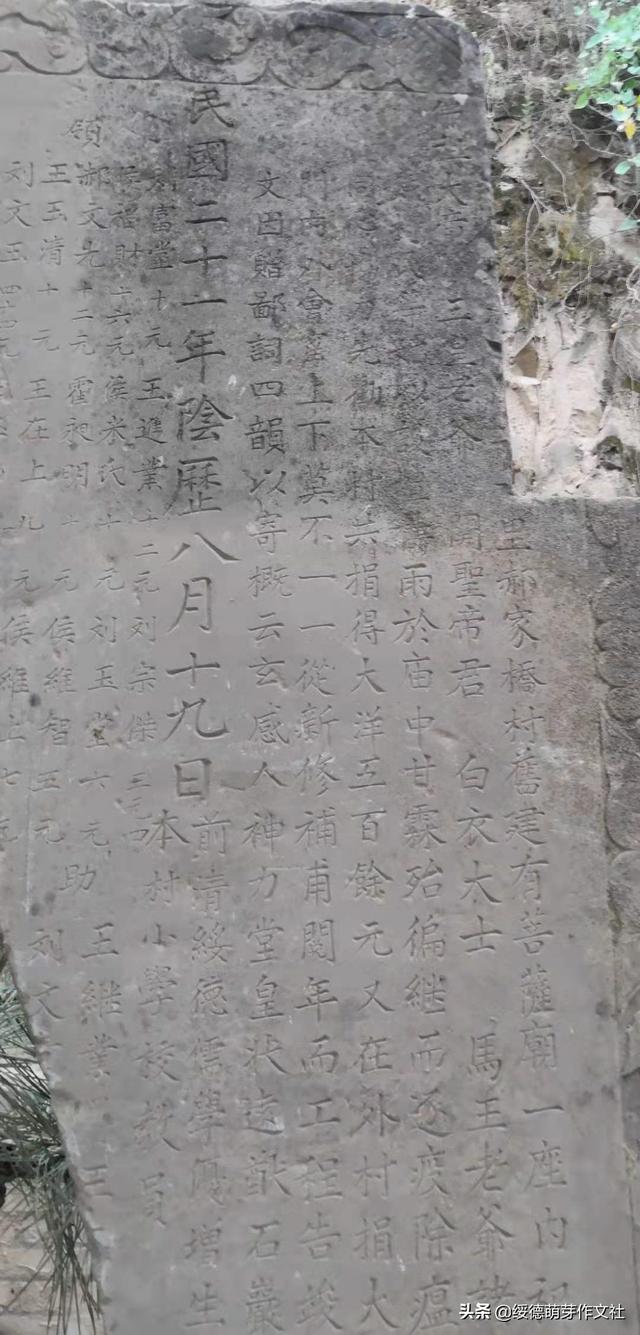

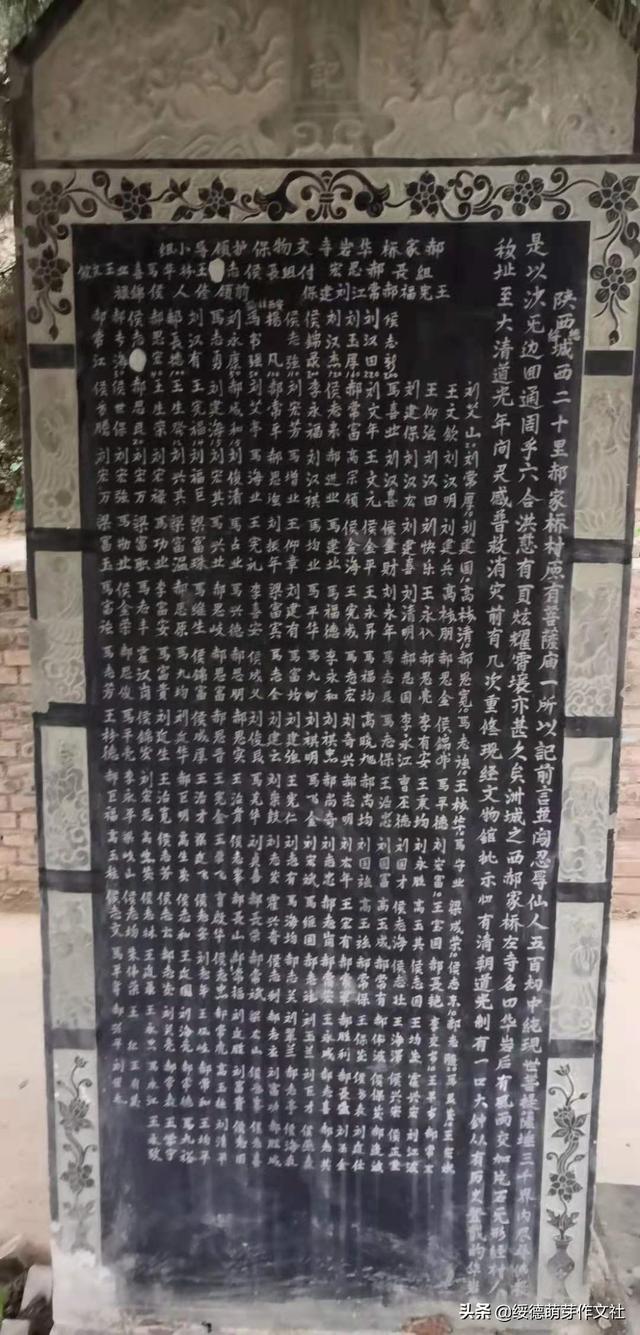

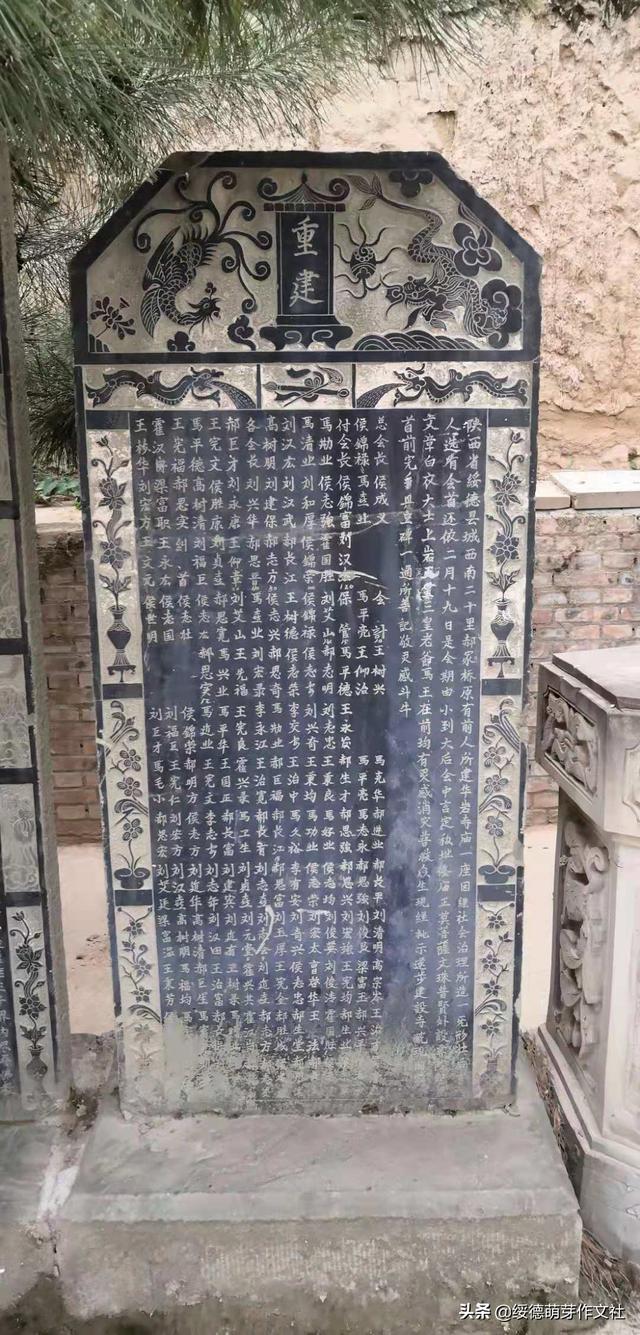

郝家桥村有寺庙多处,保留下来的纪念碑并不多。嘉庆二年的残碑中,没有出现郝家桥之名。道光十七年钟铭上就出现了“大清国陕西延安府直隶绥德州郝家桥华岩寺”之名。咸丰四年柳家庄人增生柳怀陶撰写的《重修佛庙碑记》中有“绥郡城西二十里郝家桥刘家渠于表家山巅旧祀佛祖”之语,这种提名就表明郝家桥之名已经包括了刘家渠等几个自然小村的名字。民国二十一年,绥德城内前清增生白钦圣所撰写的残碑中发现,这个涣散着多个小自然村里有多处寺庙所供养的神灵,都请到了华岩寺,有的起造了庙殿,有的在石龛里供奉着神灵的出山像,反映出当时村人和谐共处的情形,同时说明村里出了不少的能人。

把村民的心凝聚到一起的共有三十七位能人。有刘、侯、郝、王、梁、霍、马、高八姓人组成,等于说每个家族都推举出代表人物参与了村事。题名中最宝贵的一点是,代表人物中出现了侯米氏,她是唯一的一位妇人介入村事的,能透视出那个年代妇女觉悟已经前进了一大步,意味着封建体制的崩塌。

但是,马家人另有说辞,说那是郝、马、霍三姓人在一块耍赌,引起打架斗殴的,并不是因为起村名发生的矛盾。不过,有过这样的事情,是发生在民国初年,对打的就是马家和郝家。

郝家桥村出现过郝百万和霍百万。

据说郝百万住在村中的峁圪堵上,人称金峁圪堵,用一个金字来说明郝百万富甲一方。郝百万发家致富从事的是农业和畜牧业,养的羊数也数不清有多少只。头羊已经走到了牛落沟,相距七八里路程的羊圈里仍然有羊向外走出。听起来有点荒谬,实际上是农民在演绎郝百万的富裕。修梯田的那个年代,村民们在郝百万的破宅基地里刨出过储备粮食的大石仓。郝百万是怎样破落的,什么时候破落的,没有人能说清楚。村里郝姓人也无人认可他们是郝百万的后代。

霍百万虽然富有,但他的财富来路不明,据说霍家湾的霍姓人是飞马贼寇,花花罗门石板院,穿廊挑石大宅院,宅院有牛棚马圈,至今保留着当年的拴马桩。不知因何缘故,霍家人后来死的死散的散,落下的宅院被人称为霍家烂院。民国初期,从清涧地里回来一户霍家人住进霍家烂院,但他们不认为是霍家大院的后人。又说霍家烂院走出去的最后一位妇人无法生存,改嫁到了今天子洲县的槐树岔,上上一辈人在槐树岔拉碳,还见过这位妇女。

其实,霍家的落魄源于民国年间的瘟疫,最后离开霍家烂院的人叫霍让。民国二十一年碑记中有这样一段文字,“村民等始于设坛祷雨于庙中,甘露殆偏,继而逐疫除瘟于社内”。那时被瘟疫摧残的不单单是霍家人。

雒家坪的雒家人有三孔石窑洞,家院建在郝家桥的村口,和穆家楼村相连接,和蒲家圪崂村隔沟相望。雒家也是土财主,院墙外就是大路,养了许多凶巴巴的土狗,防止贼人闯家抢劫。

雒家在大路两端都搁置了许多野柳棍,沟里人出进时都会捡起一根野柳棍握在手中护身。那些狗儿们看见手握野柳棍的过路人,就乖乖的蹲在硷畔上,路人从这头捡起的野柳棍,放在路的那头。手里不拿野柳棍,狗就会一扑下来疯狂的咬人。故事里的雒家人好像是训犬专家。

雒家左侧是和善沟,沟里有一眼甘冽的岩崖水,雒家人畜饮用外,还可以灌溉田亩,都说雒家富得流油。

一位懂风水的术士路过这里,给村里人说雒家坪是一块风水宝地,将来雒家人一天更比一天富有,可村里的人就会一天更比一天贫穷,最终村里人将要背井离乡,他处求生。因为雒家会把这一方地脉里的福气都聚到雒家坪。因此,村里人集资贿赂了术士,术士设坛施法,破坏了雒家所占据的宝地。结果,雒家的面山塌陷,和善沟拳头大的一股水变成了细麻绳一样的水,有时断断续续。很快,雒家就破败了,落荒逃往南路。

真是三十年河东,三十年河西。

咸丰年间,村中还住着雒考成,说明雒家离开这个这里的年代并不久远。上世纪70年代初,郝家桥村封沟打坝时,泥浆掩埋了雒家坪。

碑记中有不少我们五里湾人的题名,近水楼台先得月,向阳花木易逢舂,两村联姻人多,捐资能给亲戚们增光添彩,也可彰显自己。我细心浏览,题名中的李文义是寿官,他祖父李继周娶了王家岕村的贺氏,他迎娶了郝家桥刘家渠的刘氏。因此,他和他的儿子李招才大名都留在碑记上,表现出了“爰托相亲,义存香火”的淳朴民风。时至今天,长者们相叙家常里短时,乡里乡亲便是口头禅。这一句“乡里乡亲”的话里,凸显了很大的包容心,厚道和实在都在其中。

曹家和梁家迁入郝家桥,约在乾隆末年和嘉庆年间。曹家住在曹家圪崂,梁家住在庙沟。曹家人有曹国璧,梁家人是梁步青,而李家人是清朝末年由韭园迁来的,立户人李世开,他生有忠厚、树厚、忠元、忠贤四子。清朝末年清涧王家岔王姓人买了贺家和侯家的山田迁入村中的庙沟,保持着清涧苏帖一里二甲的户籍,形成小型的插花地。

白钦圣是前清增生,很有名望,他在碑文中写道:“余五年前,三次在斯乡频作馆,与众友徒术”,说明郝家桥既有他的文友也有他的道友。他在碑记末留有一首五言律诗。

玄感人神力,堂皇状远猷。

石岩为保障,桥水自清流。

星象佔房驷,文鸿射斗牛。

众因禅理会,香火振千秋。

在封建社会,乡村人的精神生活和互相之间的凝聚力,大都源于村中的庙事。

据村民们回忆,村中桥上前曾经建有路洞,上顶关圣帝君阁楼,背靠白衣大士(菩萨),也有龙王、玉皇大帝、佛祖多处庙宇,后来神牌都供奉在华岩寺。

华岩寺在西晒石岩上的石窑中供养一尊石佛像,还有许多小佛像挤满了小型的岩窟中,应该是小型石窑。解放后被毁,包括许多纪念碑。如今的华岩寺,是重新选址建造的。华岩寺建于哪朝哪代,什么人所建,今人莫知。

第四次去郝家桥,马姓人讲了他们祖先的故事。说立祖的叫马明华,他的孙子马仲和,曾孙马良哉,墓地在园则山,墓地有碑,乾隆年间人。又有人说比园则山更早的墓地在张家渠。既然有张家渠之名,说明这里住过张家,使我想起表家山的佛庙,可能是表姓人创建的。还有冯峁的地名,再次激发了我继续探寻的兴趣。细心查访,才知道玉皇山上的玉皇庙廊檐下挂着一口万历年间的纪念钟,钟上有铭文。

7月31日,我再次前往郝家桥村。

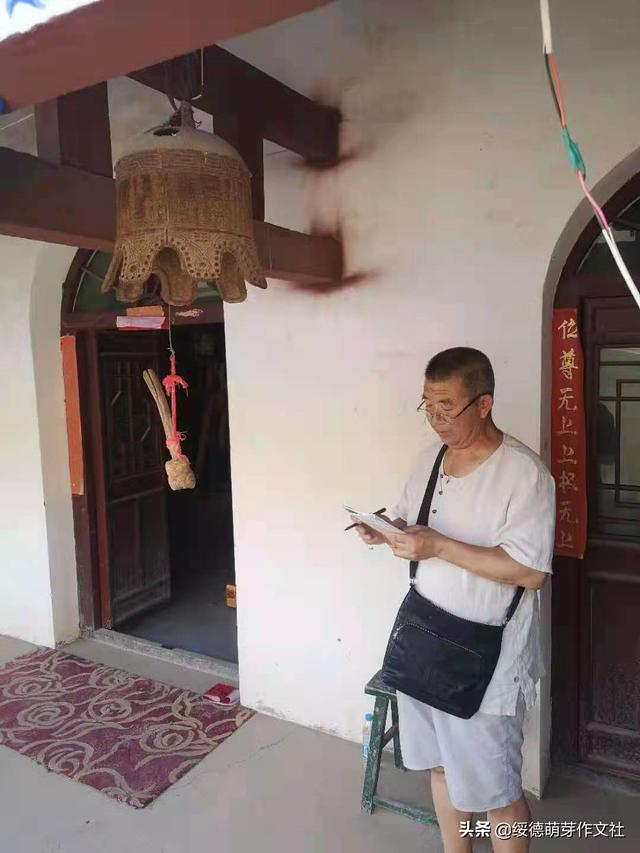

玉皇山上的道路是由红砖铺的路面,山与山之间都有相通的车路。贺宇开车带着他的妻子和两个孩子专程将我送到玉皇庙院,协助我抄写了高挂在廊檐间的钟铭。而他的妻子和孩子转山去了,说让她们去亲近大自然。

玉皇庙在旧址上的基础上重修,有通纪念碑剥落严重,字迹漫漶不清,但从残留的题名人中分析,属于民国初的重修碑记。

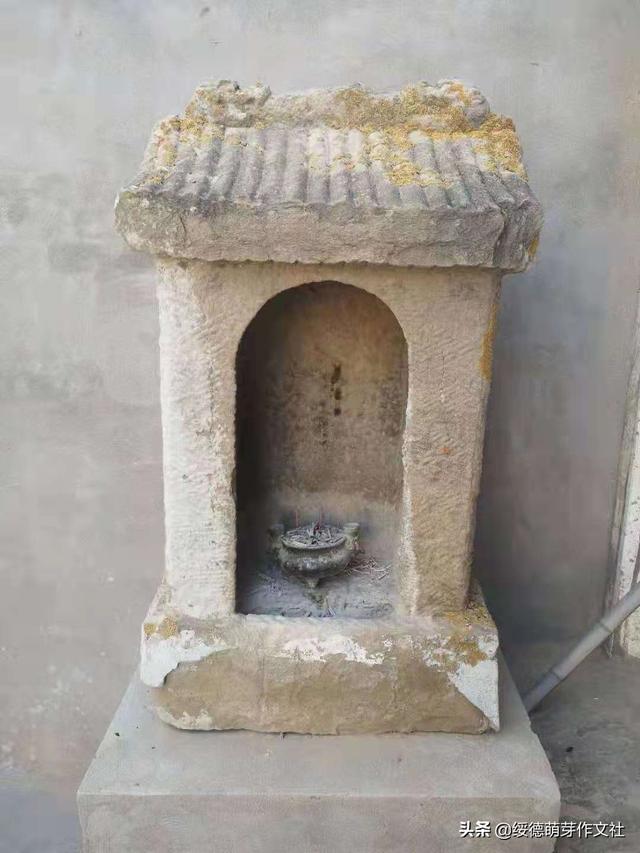

殿院两壁墙下,存放着两块整石开挖成的神龛,形制古拙,有残痕,表皮上开黄红相间的石花,说明是老物件。过洞中,立莲蓬龟头香炉,座为八棱石柱,遍体石花,那种沧桑不仅说明这些老件时间久远,也催使人浮想联翩。

记念钟是万历三十二年六月铸造的,功德主计有15人,陈姓2人,属父子关系;李姓3人,属同胞兄弟;郝姓6人;王姓2人属父子关系;张姓2人也属父子关系。这些人应该就住在玉皇山下,是同一村人。

捐资献力的社人有李姓7人;王姓2人;齐、郑、徐各1人;张姓14人;杨姓9人;表姓5人。金火匠人是高正友和儿子高惟阁,还有杜天宰、李斗。

钟铭题名最多的是张姓人,共计14人,功德主是张世宁及其儿孙和族人,这个家族当年的舍窠地就应该是今天所称的张家渠。而表姓人的舍窠地就在表家山上。没有冯氏题名,说明冯姓人已不在这里生活了。

钟铭上所题的郝、王、高姓人就生活在这块土地上,距今约有440多年了,刘家略晚于他们。至于陈、李、杨、齐、郑、徐、杜姓人是就住在郝家桥,或者是附近村庄,无法确定,至于他们去了哪里,也没有可以证明的东西。

功德主王铧名字前有大元吏目四字,社人表天佐名字前有大元利三字,大元是元朝皇帝忽必烈定的国号。1273年,忽必烈取《易经》“大哉乾元”之义,而定的国名,自称为“大元的大蒙古国”。吏目是个官名,说明王铧在明代当过吏目这个官。“大元利”三字,可能是“大哉乾元”和“元亨利贞”之意。明兴元亡的百年之后,钟铭里仍然出现“大元”二字,说明表天佐和王铧的祖上是忠于元朝的臣民,或者他们本来就是蒙古人的后裔。

在上世纪70年代,乡下人保留着一种古老的习俗,就是吃捞饭时首先铲半匙捞饭搁置盆内后半边,才从铲口铲捞饭开始吃,说是敬献先人的。又一说法是,元朝驻军不设锅灶,吃饭时士兵到当地住户家吃,是以派遣的形式。这些士兵吃饱后,住户人家才能动筷子吃饭。如此习俗的存在应该是有原因的,可能当地许多村人都是被汉化后的蒙古族后代。

由钟铭可以联想,郝家桥应该是个古老的村庄,郝家桥之名的产生,明代就应该存在。

民国初年,郝家桥村的郝进德创办了一所平民学校,招收村民和周边村民的子弟入学接受教育,也吸引了城内外许多知识分子。白钦圣在1926年“三次在斯乡频作馆,与众友徒术”。这“馆”就指的是学校,“众友”就是文友,有不少四师的师生。民国二十一年的碑记是由郝进德书写的,虽然碑石残损,但从存留的完整字迹上看,漂亮的楷书尽显他的功夫。

1926年12月,郝家桥成立了农会,郝进德是会长。1927年2月,他加入了共产党,发展了宗亲郝考元、郝进礼为党员。同年冬月,成为支部书记的郝进德,又发展了村民梁应福、高明德、高尊岳、王安祥、郝思敏、马光文、王政修、侯晋康、王文有、王正仁、刘丰厚等多名党员,他家就成为地下党的秘密交通站之一。

在共产党的教育下,郝家桥的村民觉悟提高了。1944年,村民侯生子“带了妻儿,背了破锅铺盖和老镢头,向邻家借了四升米,离开了郝家桥下南路去了”。

侯生子安家在延安的梁家沟,当时村中只住有冯战富一户人家。二年以后,侯生子家就有了三头驴两匹马,天天吃的是馍馍、面条、捞捞饭,常年雇两个长工。他动员并带走了村里的王政人、侯定康、侯景成、侯进康、侯虎成、霍汉良、霍汉章、刘建东、刘建海、曹巨德、曹东德、米家硷村的米克宽来到梁家沟,许多人在梁家沟落户安家。到了1943年,梁家沟发展到了十七八户人家,侯生子的大儿子侯存发被推举为大队长。

侯生子的妻子和小儿子侯存富回到郝家桥看望祖父母,向村民介绍梁家沟的情况,于是,侯树康、侯之俊等人也打算下南路。

来到郝家桥调查组的战地记者田方,为此写了《侯春富回家》一文,刊登在《解放日报》上,田方是南方人。因口音差异,将侯生子写成了侯生智,侯存富写成了侯春富。

郝家桥村选出了纺织英雄刘应贞和高老婆,拦羊英雄郝思新,劳动英雄模范共产党员刘玉厚,模范共产党员郝思敏。郝家桥村被评为“农村楷模”,也成为陕甘宁边区的一面旗帜。《刘玉厚明年生产计划》、《谈夏收》、《记两个变工队》、《谈锄草》、《移民问题》、《刘玉厚的光辉》相继在《解放日报》上发表。

1944年7月教育厅民国教育科的课本中,就选登了《侯春富回家》,选用的春联是:

男男女女齐生产,家家户户没闲人。

丰衣足食春光好,女织男耕喜气多。

人人学习刘玉厚,家家看齐郝家桥。

1947年《边区群众报》刊登了由郝家桥乡秘书写的报道。

郝家桥读报组顶开村民大会

——三年不断成绩大

“绥德消息”郝家桥模范村的读报组,三年没有停断过,按各家住的远近分了四个小组,十天念一次报。先读报后讨论,或传达重要工作。去年八月,读了陇东花豹湾地主张定芝打死佃户妻儿的消息,读报组的八十多个组员,一面写信慰问刘祥,一面向本村地主刘永明算旧账,退出十几石地租。收到政府号召劳军,三天内做了二十五双军鞋,缝好一百多套衬衣,捐了一百多万,请了四家抗属吃饭,检讨优抗工作的缺点。识字的人,还帮助抗属,给他们的亲人写信、看回信。同时在读报组上经常商量村里的生产。大家都订出生产计划,组织起九十四人,变工拉碳,打囤子,编席子,碾了十一、二石米,还组织女娃娃在一块纺线,成立了义仓。大家对读报组信心更高了。组长郝永丰亲自组织三个识字组,由学校三天送给每人一字。现在有三个人能看懂《群众报》、《大众报》,其他人都认会七、八百字,可以开路条,记简单账。

这些详实资料,真实地反映出郝家桥人当年欣欣向荣的精神风貌,今天读了也是很鼓舞人心的。不由让人感叹,榜样的力量真是无穷的。

当年给乡秘书作伴的11岁的郝桂芳(小名燕燕),是女娃娃中的一员,精心纺线,年纪轻轻就加入了中国共产党。结婚后成为五里湾村的妇女主任、村委委员、支委委员、党支部书记,多次参加省市县妇代会、人代会,是全国三八红旗手。

2021年2月15日,郝家桥村被评为全国脱贫攻坚楷模。

搁笔之际,深深体会到社会的变化、人类的进步都在风雨兼程中。

2021.8.1

原地址:https://www.chinesefood8.com/24402.html版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。

本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

下一篇:起个姓赵的女孩名字?