一、 洪五是故乡

1971年,我举家从洪五搬到岭子矿,满算起来已是49年了。49年在历史的长河中可谓是白驹过隙,弹指一挥间。而在人生的旅途中可算的上路漫漫,其修远兮。响应党的号召,以矿为家,1955年我还不到一岁时,就随父母离开原籍寨里徐家村,来到洪山煤矿洪五宿舍,在洪五居住和生活了近十六年。在这块土地上我度过了童年和少年,从襁褓到青葱,走过了人生最美好和最留恋的岁月,久居它乡即故乡,洪五才是我的故乡。

小时候故乡的岁月是坎坷的,生活的贫乏也使童真的天性和顽皮,得以释放并发揮到了极致。每当下雨天小伙伴们就欢呼雀跃,在房头的大路边用泥土堵水垒湾。雨停后顺势抓起泥巴开始交战,总是打的难解难分,浑身泥水,回到家里必定是挨一顿揍。但再到雨天又如法炮制,顽性总能战胜理智。

大沟,锦川河,很雅的名字,是条季节河,横卧在宿舍的东侧,那是儿时的乐园。原来的大沟也是很美的,象一条大峡谷,南北蜿蜒,两岸峭壁长满了崖柏和荊棘。沟底是农田和草地,不时地有人放牛牧羊。从沟沿上有一条小道盘旋而下,直至沟底。小伙伴们经常到沟下面玩耍,逮蚂蚱,捉知了,摘酸枣。到了雨季,上游的水湧下来,大沟改变了原来温顺的模样,洪流滾滚,浊浪拍岸,我们会站在沟边上观赏洪水。雨停天霁,水势变缓,几个胆大的同学会脱的赤条条的到水中游泳,更惬意的是跑到上游让水冲着,体验一泻而下的快感,真是无知者无畏。

矿校西北角的矸石山,我们通称老五山。充其量也就是就高出地面几十米的渣子堆,经多年风化,绿草丛生,在我们心目中就是最好游乐场。时常三五成群,分成两伙,模仿电影里的情节,利用地形地物当阵地,树枝,秸杆为武器,嘴中发出枪炮声、呐喊声和电影里的台词,直至折腾够了,累了才打道回府,实在是少年不和愁滋味。

校园是我们的圣地,钻天的白杨掩映着德式风韵的校舍。两排挺拔苍翠的劲松,直冲云天。

几棵芙蓉树,枝叶婆娑,盛开时节,香气弥满校园,醉人心脾。课堂上老师谆谆的话语,学子们朗朗的读书声,此起彼伏,不绝于耳。课堂下操场上同学们生龙活虎的身影,历历在目。

师恩难忘,人的一生除父母之恩,就是老师的恩情。我七岁入学,母亲领我去学校报名,父母都无文化,接待的是后来任我班主任的高伯英老师。高老师问我叫什么名字,母亲回答还没起名字,小名叫新华。父母感恩党和社会,给孩子起名都体现出来,我叫新华,弟弟叫胜利。高老师略一思索脱口而出,说就叫王华。高老师可亲可敬,对我们这些刚入校门,一无所知的学生,耐心细致,不厌其烦,还为我们包书皮,有的学生家庭困难,高老师还为其交学费。

上初中时我们的班主任和语文老师是马家骥老师,马老师为人师表,爱生如子,教风严谨。板书漂亮端正,他在黑板上写,我们在下面模仿,从那时我对书写有了兴趣,潜移默化,我一生都受益匪浅。有一年夏天的一个星期天,几个同学约好骑自行逛张店。从洪五到张店往返六七十里路,几个十几岁的孩子,那时也算壮举。马老师闻知后,为了安全,又能满足我们的心愿,放弃休息,骑车和我们同游张店。陪我们逛了百货大楼、公园,为大家买了门票和冰糕。

那个年代虽学业维艰,庆幸的是分配来一批高校名校的高才生来校任教。他们都风华正茂,身手不凡,给校园注入了勃勃生机和活力,因而洪山矿校也成了百里矿区的名校。如刘今老师集文体于一身,出类拔萃。候老师典型的山东大汉,相貌堂堂,三铁运动员。周世雄老师潇洒倜傥,排球王子。我有幸受到周老师的传教。矿务局在黑山矿举办职工排球赛,洪山矿派出矿篮球队参赛,两种球南辕北辙,根本不同,篮球队员虽人高马大,连最起码的规则都不懂。周老师是矿务局排球队的主攻手,矿领导按排周老师去援助,老师带我和另一名同学赴黑山矿参赛,赛场上周老师是主攻,我为二传。还有我高中的数学老师和班主任龚显坤老师,儒雅时尚,从厦大毕业到矿务局工作任教,教学育人刻心刻意,并接济家庭困难的同学。

故乡是个大村,数千户人家,形成一个小社会,这次建老洪五人群,让我深深领略了”少小离家老大回”的意境。家乡的风气受大环境的影响,河清海晏。不管来自何方邻里都合睦相处,左邻右舍相互帮助关照。家里人不出远门,一般不锁门,偌大一个宿舍区,没见那家有防盗窗。每个家庭大人都上班,剩下一帮孩子在家,天长日久难说没有事,谁家的孩子有个长病生灾,父母不在家,邻居大爷大娘都争先恐后嘘寒问暖,送医看病。

那家来个亲戚朋友带点好吃的稀罕物,发小们争着往邻居家送,张家一碗,李家一瓢,即使割点肉包顿饺子,也得让大家都尝尝。物轻情意重,大家庭的温馨无比。

儿时的岁月坎坷多舛,在学校学工学农,步行拉练。先后在矿机厂,校小工厂学过钳工、电工、锻工。我原住的房前几排齐大爷是校办工厂的老师,八级锻工,跟他学习打道钉、镙栓、镙母,学习淬火知识。矿上每逢节假日或政治活动,会开展高产,组织夺煤大战,家属学生齐上阵。洪山矿三个井口,从一二米高的七行煤,到半米高的五行,我们都干过,不合适的鞋下井磨破脚,又大又肥的工作服穿上走起来都费劲,帽子本来就大,加上矿灯的份量直压的盖住眼晴。但在工作面上不怕脏不怕累,挥汗大干,深的工人师傅的赞许。

故乡最早在每排房子的前面家家都有一个柴火垛,象是一道风景线保持了若干年。吃粮供给制多半是粗粮,添加也多是玉米,大多家庭摊煎饼吃,摊煎饼用柴火,每当春秋农忙,宿舍大人孩子齐上阵,刨麦渣,刨棒槌渣,家家都隔三岔五的推煎饼。除外还得到矿上拾乏炭,捡到的乏炭用布袋装着背回家,从一立井到家也好几里路远,常常累的腰酸背疼。老来体验到少年吃点苦有好处,是磨炼,象打铁一样淬火,逆境能劳其筋骨,苦其心志,为自己的人生奠定基础,定位坐标,正是“黄金难买少年苦,崎岖磨难终有成。”

近半个世纪过去了,故乡的儿女也和她一样,饱经苍桑,几度回到故乡,伫立在故居门前和校园内及发小们玩耍的地方。深深吸吮着家乡的气息,在记忆的脑海里追忆着流年往事。

故乡,虽没有小桥流水,没有田园牧歌,没有古色古香的村居。但她却有着曾经养育我的热土,有丰羽琢朴的校园和恩师,有待我如己出的大娘大爷,有朝夕相处,每次相聚都激情燃烧的发小同学。

故乡,将要浴火重生,风凰涅槃,无论怎样改变,无论你走的多远,你初时的风韵,旧时的容颜永驻我们的心中,洪五我的故乡。

二、父亲是名煤矿掘进工

回到洪五,行走在熟悉的街道和低矮陈旧的一排排平房之间,一种游子久别,回归故乡的炽热情怀,油然而生。看到房头树荫下,坐在马扎上,躺在轮椅上,满头银发,佝偻着身子,似曾相识的老人,会不由自主的想起我久离人世的父亲。

父亲是一九四九年在洪山矿参加工作的,一直从事掘进近二十年。掘进工在煤矿是主要的生产工,采掘并重,掘进先行是煤矿的生产方针。掘进在井下开拓巷道,准备工作面,然后采煤工才能生产出煤炭。掘进在煤矿生产中它沿着矿井的煤层、水平、方向,不断向纵深开拓推进。掘进工作决定着煤矿的生存和活力,掘进工作一旦停止,矿井的生命也将终结。

煤矿工作既艰苦又危险,井下作业环境恶劣,岩层顶板破碎、淋水铺水、高温高压、通风照明等困难重重。尤其建国初期生产机械化水平,生产能力低下。掘进作业打眼放炮、扒装支护全靠人工,劳动效率、生产进度依赖人力和人海战争。矿工们以脆弱的身躯和生命同大自然作抗争,为家庭的生计,为国家的建设采掘光和热。

最早了解父亲掘进工作的是小时候一次到矿找他洗澡,那时每当星期天,到矿职工浴池洗个澡,跟着家长去食堂吃顿饭,比现在吃次美食大餐都愜意。父亲上夜班约好在一立井澡堂门口等候,那天一大早我就跑去等着,已是八九点钟,洗完澡下班的人陸陸续续,左等右盼就是不见父亲的影子,正在焦急时,听到有人喊我。见来人身上工作服满是炭面粉尘,大胶鞋泥泞,手里拿着安全帽,除了牙齿是白的满脸乌黑。见我迟疑,他又叫我,这才认出这是久等的父亲。令我诧异的是他和下班后判若两人,一个英俊健壮,一个又脏又丑,那时候哪知道井下工作是何等的脏累艰辛,父亲在井下己经工作了十多个小时。

父亲所在的掘进队,是矿井先进单位,他在区队担任班长,每天带领几十个工人,打拼在工作迎头。他月月出全勤,每天班里往往他第一个下井,最后一个上井。并经常为排除险情,搞好交接班加班打点。在那个激情燃烧的岁月,因节日和政冶活动,矿井、会组织高产高进。父亲带领全班工友经常创出班进、月进新水平,受到矿井领导表彰。每当创出成绩向矿井报捷,被领导请到会议室,参加表彰会,他和班里兄弟感到无比荣光和满足。

父亲从不喝酒抽烟,这在矿工中是很少见的,原以为是父亲节俭不沾染这些不良习好,或是因患有矽肺病所至。有一次偶遇他原来的同事说起,说我父亲原夲年轻时酒量很大。回家后问及母亲,方才解除了疑团。一次爸爸所在的班创出进尺好成绩,受到上级表彰,大伙凑成块喝酒庆贺,他那天高兴喝多了。酒后拖着疲惫的身子回到家,倒头便睡,没抽完的烟头把蚊帐、被褥点燃把他烧醒,险些酿成大祸。从此把烟酒戒了,直到他去世,再也没动过这些东西。

父亲是个正直厚道的人,他勤恳敬业,上级也给了他不少荣誉,多少被评为先进生产者。矿井还先后两次准备输送他去秦皇岛、淮南参加干训班培训,但都因舍不开班里那帮工友,区队又觉的走了会影响工作,再是家里老小七八口人都指望他,也不愿他走,于公于私使他都没成行。多年后一位当时顶替他参加培训后成矿领导的工友,看望他时说起,他只是淡淡的一笑,并无悔意。

煤矿生产安全为天,稍有不慎就祸及人的生命,就会人亡家破。如是说冥冥之中有上苍的庇佑,但更是在个人的把持。父亲从事井下工作二三十年只出过一次轻伤,当班长时所在班里也没听说起出过人身伤亡事故,这是不多见的。我的老家离洪山矿只有十几里路远,父亲因工作忙和劳累很少回家,都是按排我回去看望岁数已高的奶奶爷爷。老家的方桌子上总是供奉着一块大大的块煤,问起为什么把这么大一块煤放在桌子上。奶奶说这是黑石炭老爷,家里有下窑的得供仰他,很灵验。那年寨里矿车七井过崆,咱庄淹死一二十口,你爸爸那天觉身子不好受没去,躲过一劫捡了一条命。对这不切实际的笃信,应该是老人对儿子的一种虔诚的祈福。每次从老家走,奶奶总是送我到村头,一再嘱咐,回去告诉你爸爸我和你爷爷都挺好,别挂挂着。你爸妈不容易你要听话。父亲活路累常常回到家倒头便睡,鞋袜常常是母亲给他脱,饭做好了都催好几遍,常年的习惯家里事都是母亲忙里忙外,父亲一概不管,只是一门心思上班。

父亲是四九年上半年参加工作的,淄博一解放就对煤矿进行军管,所有在职工人后来都享受建国前待遇。可每当填表,父亲在参加工作一栏大多填写一九四九年十月。他执拗的认为自己是新中国的工人,和旧社会不一样,是为新社会,在共产党领导下工作,参加工作时间和建国时间一致是无尚光荣的,是无比骄傲的。退休后由于建国前后待遇差别很大,但他并以为然,我想帮他查找,力求改变过来,但他一再阻拦,说这就很好了,麻烦啥,最终还是不了了之。

上小学和初中时,矿和学校开展忆苦思甜活动,要求学生回家让家长讲家史并要求写作文。在我的一再央求下,他才讲出辛酸的过去。父亲生在一个贫穷的家庭,家中几亩簿地,打不了多少粮食,苛捐杂税,旱涝虫灾,一年下来所剩无几,糊口都很难。爷爷在大荒地下井砸伤了腿,被日本鬼子撵回家无钱医治落下残疾。父亲姊妹五个,上有四个姐姐,为了活命有两个早早就给人家当童养媳。他十二三岁就跟着村里的大人下井拉炭,一个大班十几个小时只能挣几斤粮食,有时干不出活来不但挣不到粮食,还遭到矿主和把头打骂。解放了煤黑子成了国家主人,实行八小时工作制,按劳取酬,加班有双薪,吃粮供给制,生产条件,生活待遇越来越好。说到极处他泣不成声,悲喜交加。从那次起我朦朦胧胧开始理解和明白,父亲象老黄牛一样兢兢业业,忘我的工作,是以最纯朴的情感,回报社会,回报共产党,毛主席的恩情。

七三年我高中毕业,矿上招收职工子弟复工,和几个同学商量报了名。回到家遭到母亲强烈反对,说你爸爸下了一辈子井,得了一身病,发誓决不让儿子再干煤矿。父亲却沉默不语,但从他的眼神可以看出他心里是极其矛盾和痛苦。哪一夜他展转翻侧不能入睡,作为一个父亲他当时想的很多,他的经历让他很难为儿子作出决择,最后还是以默许支持了我,使我子承父业,一往情深地在矿山干了三十多年。当然,时代的发展和变迁我比他要幸运多了。

长期的井下作业,严重损坏了父亲原本健壮的肌体,已是三期矽肺,这在煤矿职业病中属高等级,一般病况发展到此很难存活下去。随着年令增大抵抗力越来越差,呼吸越来越困难。肺部己严重钙化,用手指叩击梆梆作响,象敲打在石头上,已毫无弹性和代偿功能,完全依靠直气管来呼吸,睡觉躺不下了,只有依靠在床头,大口大口地喘息着,憋的眼泪一把鼻涕一把,真是残不忍睹。我多次和他商量到矿务局职防所去住院治疗,他说这种病没啥好办法治,职防所里象他这样不少,住在一起见了心里更难受,死的更快。他是倔犟的,或许他说的也有几分道理,至死他也没踏进职防所的大门。转到矿务局中心医院病情已加重,几次憋昏迷抢救过来,他哀求我说,再憋死不要救了,太受罪了,死了我不怨你啊!俺那一茬人己死的差不多了,年令小的四五十岁就走连,活到现在我知足了。无论怎样,医护人员尽力医治,儿女和家人期求延续他的生命,让他能多活几天。毕竟他才六十多岁,受了大半辈子苦,家境、社会都越来越好。九四年三月二十五日,这是全家人最悲痛的一天。父亲走完了他人生六十四年的里程,永远闭上了难以睁开的双眼,永远离开了他含辛茹苦养育成人的儿女,离开了风雨同行,携手人生的老伴,离开了他眷恋着的人间世界,他走的是那样安祥从容。

父亲是千万个普通矿工的一员,虽然普通但他们却是矿山的脊梁,是他们用双手和躯体托起了矿山,是他们用汗水和生命为祖国采掘光和热。父恩如山,他壮年早逝儿女们悲伤欲绝,他燃尽自已无私地奉献,又为我们所骄傲,我们永远怀念他,他的人格、品行永远影响并激励着儿女们,一如既往地去做人做事。

三、 至 味

实实在在的说,现在的生活真是越来越好。俺家也和大多数退休的工人家庭一样,虽然收入不高,但也算是平平安安,衣食无忧。日常生活的青菜豆腐,鱼肉禽蛋,想吃啥就能买啥,还追求绿色食品,科学饮食呢,隔三岔五地外出寻么着吃点特色小吃,有时还会光顾饭店酒楼。尽管吃食丰富,饭菜也称得上色香味俱佳,但吃过去后在脑海的深处竟然没有留下多少波澜,随后就忘的差不多了。而在记忆中,使我刻骨铭心,魂牵梦萦,口齿留香的倒是少年时再普通不过的粗茶淡饭。

我常吃粗粮,尤其对煎饼情有独钟,尽管它伴我渡过了童年和少年,在我的人生中却没有被丝毫的冷落。所买的煎饼不是玉米掺杂豆面就是小米的,吃后总觉的没有滋味真不及小时候母亲摊的好吃,味正、香酥。

少儿时的洪五宿舍,每趟房子,每家门前大都有个柴火垛,象一道靓丽的风景线,那时孩子们吃过晚饭,走出家门主要的游戏就是捉迷藏,捉特务,柴火垛自然就成了藏身之处和堡垒。柴火垛浸透了我们的汗水又是各家各户摊煎饼的主要燃料,那时候真是家家冒烟火,戶户煎饼香。俺娘是个心灵手巧的人,摊的煎饼火色足,簿如纸、香如酥,我一顿能吃好几个。偶尔俺娘用摊煎饼的炭火烤上几个小干巴咸鱼,就着热煎饼,真好吃,二者的酥香会让我唾涎欲滴,味蕾大开,那煎饼就吃的更多了。如今上了岁数,老娘亲也已故去多年,但有时做梦,还在鏊窝里,守着母亲,吃着煎饼卷小鱼,那个香啊!

那个年头,我们放了学,星期六星期天,不是拾柴火就是拾乏炭,小小年纪,单簿的身躯,就吃苦耐劳补贴家用,应验了一句戏词,穷人的孩子早当家。

有一年秋天,星期天吃过早饭我就和弟弟,推起小车去拾柴火,小推车是用废旧轴承,我们叫钢珠铃作车轮,几块木头撑起的简易车架,是家里的运输工具。宿舍附近的棒槌渣己很少,于是俺们兄弟俩直奔快到二立井的农田里去刨。棒槌渣一镢一镢地刨出来,砸净土,然后装上车。正高高兴兴地准备回家时,天突然下起雨来,雨又急又大,小推车没走多远就推不动了。田间的土路,雨一下泥沙灌进钢珠铃毂轳,走不动倒不动,性急中看到地边有些秫秸垛,俺俩不管三七二十一一头就钻进去蔽雨。雨越下越大,丝毫没有眷顾我们的意思,加之干活穿的衣裳少,又湿又冷又饿。柴火是无法弄回家啦,俺俩把棒槌渣掀下来,拖着小车冒着雨奔回家。母亲见状后,心痛地好一顿数落,叫我们洗净钻被窝里暖和,她马利地炒了一盘韭菜豆腐,用早己烙好的面饼卷上让我们依偎在床上吃。本来又冷又饿,单饼卷豆腐对俺来说己经是美食了,一阵风卷残云把菜和饼吃个净光,那个好吃劲,实在难以言表。现在想起还时常让老伴如法炮制,鲜嫩的豆腐,水灵灵的韭菜,上好的花生油,簿如蝉翼的白面饼,怎么也吃不出当年的味道来。

小时候最盼望的是过年了,女孩子盼着穿新裳,男孩子盼着吃,尽管哪时生活条件差,毕竟忙活了一年,过年是家家戶户最奢侈的日子,也是我们最快乐的时候。过了小年家家就开始忙活起来,打扫卫生,置办年货。年下菜大多是炸豆腐,炸肉,炸绿豆丸子。老家是博山的人家还会酥锅,如果哪家买上一套猪下货,那真是肥年了。一天父亲告诉我,让我跟着隔壁李大爷到肉联厂买猪头,高兴的我一宿都没睡好觉,就要吃上猪头肉啦。第二天凌晨三点多母亲就把我叫起来,挎着筐和李大爷去肉联厂,当时肉联厂在罗村,离洪五好几里地。正是数九寒天,人们在肉联厂门口排队等候,现想起来那时候天真冷啊,冻的我浑身发抖,两只脚都冻的麻木了,只有不停地跺脚。好事的人点起火取暖,李大爷让我去烤火他排队,暖和过来我再去替换大爷,这样好歹挨到天亮,肉食店上班,我们爷俩幸运买到了猪头回到家。下午,父亲下班回来开始拾弄猪头,我也跟着忙活。晚上把炉火烧旺开始煮猪头,我和弟弟趴在被窝里,直勾勾地瞪着眼看着猪头在炉火下,在热锅的沸腾中,颜色和质慢慢发生变化,渐渐散发出勾人的香气。父亲催我们睡觉,说煮熟了明天才能吃,但我们谁也不睡,大有一种今晚上吃不上不睡觉的架势。父亲见状又说,睡吧,煮熟了叫你们。于是哥俩闻着猪肉香气由淡变浓和火红的炉火,屋里暖和温馨中熟睡。我一觉醒来见父亲还守着煮锅,说熟了,吃不吃。我二话没说,赶忙把弟弟叫起,爸爸切下两块冒着热气肥瘦相间的肉用煎饼卷起。我们视若珍馐,一口一口,慢慢品嚼着,感到入口如脂,香气四溢,吃完后才愜意地又进入梦乡。

人世间啊事事难料, 过去穷吃不上,现在有了可是不敢吃。偶尔回想起这一美味也馋的慌,狠狠心到肉铺选肥少瘦多的买一点,佐以黄瓜、蒜泥,解解馋,但总觉味道平平,激不起味蕾来,怎么也没有那时那味了。

半个世纪过去了,一个青葱少年,己经变为满头银发,步入了人生斜阳。但对洪五的情感却日渐愈增,她的那些年那些事,心心念念都不会忘记。如是说对吃食在味觉上发生了如此悬殊的变化,应不单单是物质的匮乏和丰富,生活的贫困和满足,还有那特有的环境,人生履历以及潜在的情感在发生作用。

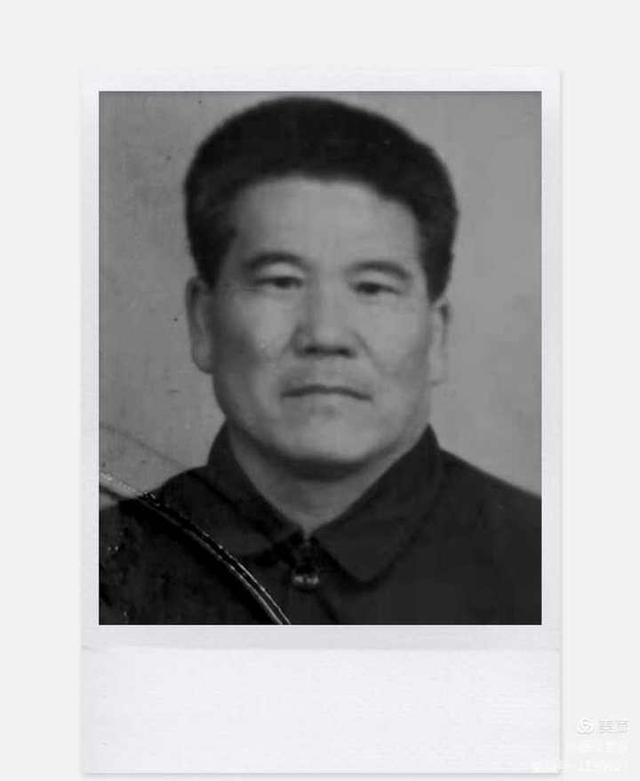

父亲的遗像

洪五宿舍俯瞰(纪尊勇 摄)

壹点号 西楼空间

找记者、求报道、求帮助,各大应用市场下载“齐鲁壹点”APP或搜索微信小程序“壹点情报站”,全省600多位主流媒体记者在线等你来报料!

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。

本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

上一篇:这样的女孩名字是你想要的吗?最新好听时尚洋气女孩名字!

下一篇:索姓如何起名