徐冰与作品《Where are we?》 图 / 南方人物周刊记者 姜晓明

一片纯白,空无一物。突然,出现了一个人。他穿着白色的航天服,戴着白色的N95口罩,曾经标志性的哈利波特同款圆形眼镜,此刻变成了护目镜,更加不辨本来面目。这是谁呢?是人类吗?但见这个生物在纯白的泡泡屋里东张西望,好奇地发现几个发射台似的东西,他试着伸手,按一个键下去。此刻镜头切换,在如此超现实、虚幻的场景下,轰隆一声,一枚真实的火箭——徐冰天书号,在酒泉卫星发射基地震耳欲聋的点火声中,发射了出去。

这原本是“徐冰天书号”火箭发射之前,艺术家及其团队设计的发射现场效果,奇幻的戏剧感兼顾了虚构和非虚构,如同科幻大片。待到火箭真的要发射之前,徐冰却接到了电话:因为疫情的原因,徐冰本人不能进入“徐冰天书号”火箭发射现场。

在过去的2021年春天,我国民营火箭公司的“徐冰天书号”艺术火箭发射升空,也将这一话题持续地带入了后续的相关讨论。之后,艺术家把这段特殊的经历呈现在了红砖美术馆的大型展览《徐冰:艺术卡门线》中,这并不是一次孤立的艺术事件,可能艺术家自己也没想到,太空为他原本的艺术语法,又宕开了一层新的维度。

“徐冰天书号”发射前现场作业

戈壁滩上,出现了一座环形山因为不能进入发射现场,徐冰在七八公里之外目睹了火箭启动升天的过程,“当时我们在发射场中间那条高速公路附近,因为距离太远了,火箭看起来很小,声音也很小,从很远处传来,最后目送它穿入大气层,不见了,它留下的烟雾形成了一个祥云似的图案。当时我没有经验,以为发射成功了。”然而,十分钟后,他们接到了火箭发射失利的消息。

徐冰和他的团队心情都很失落,他们原本准备了篝火晚会庆祝,但那天晚上,大家守着火苗,不知该说什么。“后来我和万户创世公司的于文德、红砖美术馆的馆长闫士杰几个人在车上,大家都假装睡着了,其实都没睡着,百感交集。”

《“徐冰天书号”:环形山》 图/南方人物周刊记者 姜晓明

而航空航天人员已经争分夺秒地开始了对火箭残骸的搜索和回收,为分析失利原因做准备。每一次失利都是人类科技经验的累积,航天事业必然建立在这种累积之上。在漫漫戈壁滩,离一开始测算的理论落点仅隔200米的地方,工作人员发现了环形山。一个直径28米的坑洞,周围方圆几公里都散落着白色的粉末和碎片,有一种奇特的庄严和美感。在环形山边上,他们发现了金箔,“我们知道这个金箔只有在卫星‘天书魔方’边上才有,火箭扎进沙漠,它携带的固体燃料爆炸之后释放出巨大冲击力,形成了环形山。”

《天书魔方》 2019-2021,装置,6.5cmx6.5cmx6.5cm

“天书魔方”是徐冰为“天书号”火箭专门设计的一个艺术装置。按照本来的设计,这枚镌刻着“天书”的铝合金立方体将通过四级火箭的推力被带入太空,可从太空实时传回影像和太空之声。“魔方很漂亮,字体能反射光芒,安装在舱外,等卫星最后在轨的时候,它会拍摄到魔方在外太空运行,拍摄到星辰运转,以及它与地球及其他星系的关系。”

突破卡门线,同框、同屏、同轨共振魔方在发射失利中不知踪影了,在红砖美术馆的展厅里,观众能看到的是它的模型,跟发射有关的纪录片、太空艺术简史的梳理,以及从戈壁滩收集到的回落一子级箭体和散落部件的残片——火力推送、大气摩擦、箭体陨落,再造了它们的模样。徐冰为这个展览起名《艺术卡门线》,集合了一系列围绕太空主题的艺术创作。卡门线是国际航空联合会认定的一条海拔100公里的分割线,它被认为是外太空与地球大气层的分界线,超出卡门线外,便属于太空的范畴。也许,在艺术领域也存在着这么一条肉眼看不见的分界线,值得去超越和破界探索。

“徐冰天书号“回落地表的一子级箭体

展厅里另一件正在进行中的视频装置也令人难忘,那是在外太空拍摄的首部定格动画,名为《从黑点到蓝点》,徐冰利用一个已经服役过期的在轨卫星,把制作好的动画信息传送到这颗卫星的电子屏上,然后通过一个自拍杆,把电子屏上正在播放的动画,和正在转动的卫星拍在一起。这枚退役的卫星,依然保持着忠诚的每天绕地球转动16圈的功能,当它转到地球上某个国家的上空,动画中小人随身携带的包裹里就会掉出一串这个国家的文字,把这些字符连接起来,会得到许多意味深长的句子,比如:方向在哪?零重力、万物平等、脚下自带跑步机、宇宙自拍给另一个宇宙看、有终点吗……这是一种跨越星际的互动创作,地球文明和地外空间,第一次同框、同屏、同轨共振了。

即便在太空中失重,人类依然有画画的冲动在中国的航空航天事业中,民营还处于起步阶段,“艺术火箭”项目顾问于文德最初找到徐冰寻求合作的时候,他是抱有疑问的。“我不属于那种关注硬核科技的艺术家,我对日常的东西更感兴趣,但我又不想失去这次机会,我做艺术的态度就是,不能只在艺术系统内,只在艺术风格流派本身去琢磨这点事儿。艺术的新鲜血液不来自系统内部,而来自于艺术系统之外。”

他花了一些时间去了解太空艺术的历史,“想了解一下在这个领域,我们人类到底做到了什么程度,结果找来找去没有多少资料,唯一找到的就是一本《太空艺术简史》,内容是古典时代与宗教有关的绘画和冷战时代的科幻及太空竞赛宣传画。”

在徐冰看来,能称得上太空艺术的,必须借助外太空特殊环境,至少是要在地球和外太空之间才能够完成的作品。在地球上就可以完成的太空主题绘画,不能算真正意义上的太空艺术。比如埃隆·马斯克(Elon Musk),他在SpaceX的载人飞船Crew Dragon号里把美国街头涂鸦艺术家Tristan Eaton的艺术作品带入太空又带回来,在徐冰的定义里就不算是严格意义上的太空艺术。

用这道严格的尺子一量,人类迄今为止的太空艺术作品屈指可数。

上世纪60年代,加加林进入太空四年后,另一位前苏联宇航员阿列克谢·列昂诺夫(Alexey Leonov)成为第一个走出太空舱并在宇宙漫步的人类。阿列克谢喜爱画画,自幼就用画笔描绘星空,他原本的理想是成为一位画家,生活所迫才参了军。经过严格的训练,他从战斗飞行员中被挑选出来,成为苏联历史上首批20位宇航员之一。在升空任务开始之前,阿列克谢秘密地把一枚彩色铅笔藏在身上带入了太空。

这是人类第一次近距离接触太空,在无重力无舱体环境下首次触碰一个完全未知而危险的领域。在外太空完全失重、难以控制手部动作的情况下,阿列克谢用绑在手上的彩笔,对着瞭望舱外,在小小的纸片上,画了一道类似儿童画的彩虹,这幅画被命名为《日出轨道》,是人类真正在外太空完成的第一件太空艺术。

《倒下的宇航员》被偷偷带上了月球英国艺术家达米安·赫斯特曾经受邀把他的一幅波点画带入太空,镶在太空探测器上,彩点画上不同颜色的小点,可以帮助摄像头进行校准探测。这枚航天器后来在太空中意外失联,若干年后,NASA的火星侦察轨道器在尘土飞扬的火星上发现了一个闪闪发光的微点,经确认,赫斯特的彩点画完好无损,正等待着火星人的发现。

另一个动人的例子是“阿波罗计划”中的宇航员大卫·斯科特,他向比利时艺术家保罗·范·霍伊东克(Paul Van Hoeydonck)定制了一座只有8.5厘米高的雕塑,用以纪念在探索太空旅程中牺牲的世界各国宇航员。大卫特意向艺术家提出要求,这枚雕塑必须足够轻和牢固,能承受月球表面的高温差,而且所雕塑的宇航员不应带有性别和种族特征,它应该代表一种无差别的人类精神。

大卫曾向美国宇航局申请将这尊小雕塑带上月球,但没有获得批准——人类对太空的探索还处在婴儿期,技术很不成熟,所有与目标任务无关的诉求都可能被认为是不必要的节外生枝。为了避过检测,大卫和他的同事把雕塑藏在运载卫星的金属层下面,在阿波罗15号登月的任务中,秘密带入了太空。

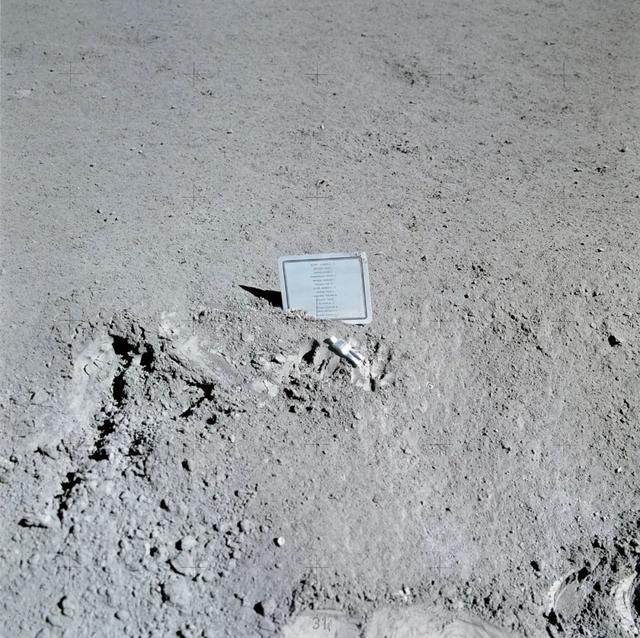

《倒下的宇航员》 图/NASA

银色的、折射着寒光的微型宇航员雕塑,以卧倒的姿态,安放在了月球上,旁边还放了一块名牌,刻着14位捐躯的宇航员的姓名。这尊名为《倒下的宇航员》(Fallen Astronaut)的铝制小像,是迄今为止月球上唯一的一件艺术品。

“虽然雕塑也是在地球上做好了带上去,但它有意义就在于,你最后把它放在了月球上,这件作品才最终生效。”

艺术,成为一颗肉眼可见的人造星辰“徐冰天书号”的发射虽然已经过去了,但它留下了许多未完成、待完成或将完成的未来可能性。关于太空,最令人心折之处也在于此:我们仍在过程之中。

人类航天史的开端,就是一次迷人的失败。中国宋代有一个叫万户的人,他把十余个类似烟花的喷火筒绑在椅子底下,自己坐在椅子上,手里拿着两枚风筝,然后命人点火,试图把自己发射上天。结果很不幸,他当然是摔死了。

“但是他的想法是前所未有的,而且他跟后来那些在身上绑翅膀想发明飞行器的人不同,他一开始就是火箭的思路。到现在人类最强的推送力还是火的能量。”因此,万户被认定为“世界航天第一人”,月亮上有一座环形山,是以“万户”命名。

《“徐冰天书号”:回落地表的一子级箭体》 图/南方人物周刊记者 姜晓明

在太空艺术的历史上,让徐冰感觉最有意思的,也是一件未完成的作品:美国艺术家特雷弗·帕格伦2018年通过美术馆众筹了近百万美金,用反光的超薄材料做成一个形似钻石的装置,折叠安放在一个盒形容器里,发射到外太空后进入零重力状态,弹开自动充气,形成长达三十多米、闪闪发亮的超长钻石,在太空中折射着太阳的光芒,成为一颗可以被地球人类肉眼看见的人造星辰。按照模拟计算,这颗星辰大约八天左右就会在太空中消失,仿佛短暂的流星划过天际。这是一个极度浪漫的计划,但最终并未成功。

“这个艺术项目后来引起了非常多的争议和讨论,比如外太空的光污染和环保问题,比如太空的使用权属问题。有人说,艺术家弄了一些没用的东西到太空去,成为太空垃圾。但为什么艺术就没有权利使用外太空?只有科学家有这个权利吗?这些讨论其实都是有意思的,所以虽然这个项目最终没能做成,但我认为它完成了它作为当代艺术的任务:它提出了观念和问题。”

紧接着红砖美术馆的《艺术卡门线》展览之后,徐冰另一个大型展览《徐冰的语言》也在浦东美术馆登陆,艺术家在半个世纪里创作的70组、近千件作品占据了整个美术馆的一楼和三楼,囊括了版画、装置、文献、手稿、影像、纪录片等多种体裁,成为这位艺术家高产的一个明证。放在整个的艺术脉络之中再看徐冰的太空探索,其意义显得更加明晰,在火箭之后,更多与未来文明有关的艺术思路和艺术作品开始生发出来。

“这枚艺术火箭也许只是为将来的太空艺术做了一次演习,我希望它能留下一种基因,等待并寻找新的土壤,长出与‘母体’不同的东西。”

徐冰 图/南方人物周刊记者 姜晓明

当代艺术最终是要把人带到一个新的地方去对话徐冰

最初的造字者,也是复制了大自然的表达南方人物周刊:你说一开始对火箭项目不感兴趣,后来是什么促使你接受了这个挑战?

徐冰:就是在我认真梳理了太空艺术简史,挑选出14个案例,符合我心目中真正的、优秀的太空艺术,做了这些研究工作之后,我意识到这个领域是值得做的,这将会给人类的艺术创作打开一个大的思想空间。

南方人物周刊:最初的方案灵感从何而来?

徐冰:等我真的开始介入这个项目,我就感觉到,我的想象力和创造力怎么这么贫乏,我们的思维就是在地球上生长的地球思维,受困于地球上动物的属性。

( Where Are We?)

南方人物周刊:是不是在太空做艺术会给你很多技术上的难度和限制?

徐冰:限制当然会有,比如携带的东西要在多少克之内,必须是怎么样的材质等等,但我说的受限不是技术层面的,是我们思维惯性里的限制。我早期弄出了三个关键词——欲望、危机、未知,就想把这三个关键词发送给外太空。但我很快意识到这个太局限于地球思维了,太局限于疫情阶段的困境了。

南方人物周刊:“徐冰天书号”火箭箭体上印的字有意义吗?我们都知道你的“天书”是无意义的,“天书”大致创造了四千多个字,火箭上容纳不了这么多字,如何做选择似乎就成为一个有意义的事情了:为什么最后选了这些字,而不是另外那些字?你是这些字的创造者,这些字会不会在你的眼里就带有一些性格属性或特定意义?

徐冰:这次我体会最深的就是这件事儿:没意义的东西永远无法证明。其实我选择这些字就是纯视觉的,我觉得它们比较漂亮,更像汉字,但又不是汉字。

南方人物周刊:汉字是象形文字,它是可以提供联想、带有文化记忆的,哪怕只是一些偏旁部首,看起来也会隐隐约约提供一些意义感。

徐冰:对,汉字的特殊性就在于它提供联想,比如一个木字旁,或者一个土字旁,放在一起感觉就是谈自然的,而立刀旁就给人工具感和金属感,与人类工业有关,问题就在这里。这些“伪文字”就像一个人看上去面孔很熟,但你就是叫不出他的名字,因为他还没有被命名。

所以后来“徐冰天书号”上所有的“天书”符号都经过了专家的审核,发射到太空里还是要谨慎,我得证明这些字只是符号,没有意义。我的工作室和中央美院也提供了很多资料,把“天书”整个捋了一遍,来证明这是徐冰的一个很多年前的艺术作品,已经在很多国家做过公开展览,有国际影响力,并进入了国际多本权威《世界艺术史》教科书等等。

“徐冰天书号”火箭设计

南方人物周刊:天书难解,我们比较容易相信天书对于解读者来说无意义,但很难相信对于创造者来说也无意义。就像我们可以相信生命无意义,乃至宇宙无意义,但如果这一切是被创造出来的,创造者也许就有他的用意,只是我们不知。

徐冰:它的意义就在于包括创造者也不知其意。

南方人物周刊:因为你是“徐冰天书”的创造者,所以“徐冰天书”的文字,无意义或有意义,只有你有这个定义权。

徐冰:我也没有定义权!

南方人物周刊:当年你做天书的时候,你肯定也会联想到汉字的起源。中国古代讲仓颉造字,你相信这个传说吗?你认为文字之始,确实是有一个人从无到有地、系统性地创造了文字吗?还是说文字元初是分散的,只是有人做了一些收集、整理的工作呢?

徐冰:仓颉应该有这个人,但我觉得他可能是一个整理者。传说中就是那些自然里的痕迹给了他启发,比如动物的爪印、小虫的爬痕、雪泥鸿爪什么的,他复制了大自然的表达,把这些跟他要表达的东西提炼在一起。他首先是个整理者,把已经出现的象形符号搜集起来,找出规则。当然汉字的起源,学术界也没有定论,我们只能在出土文物里面找到,最早什么时候出现了类文字的符号,但如何才具备了文字的意义又各说一词,从0到1这个过程是怎么完成的,谁也不知道。

南方人物周刊:好像只有中国是把文字神话了的,我们不但相信有一个人格化的、甚至是神化了的造字者,而且我们相信文字里面有某种我们不能掌控的巨大能量,洞悉了天地之间的秘密,所以才“仓颉造字,有鬼夜哭”。

徐冰:对,中国人对文字有一种敬畏,古人说敬惜字纸,带字的纸都不可以乱用的,文字是“行政之始、王政之本”,历代取得和巩固政权都要以改造文字开始。因为对文字的改造就是人思维最本质部分的改造。文字有时候有点接近信仰。

几乎人类所有文字最早都是象形的,但由于发音的特殊性,西方语系很难发展象形属性,象形就慢慢消失了。中文在今天是唯一活着的象形文字,除了小范围使用的水书和女书,因为汉语发音是单音节发音,汉语的发音不是一串一串的,是一个音对应一个字符。中国人的文化性格这么特殊,跟文字大有关系。我们是一个看图的民族,我写一个“囧”字不就是画了一个表情符号吗?所以我们更直觉,更抽象……这是另一个议题了。我常有一种奇异感,正在步入太空时代的我们,仍然使用着图画元素的古老的符号在表达和交流,真像是生活在穿越中。

“徐冰天书号”火箭升空

当人类开始学习一棵树的语法南方人物周刊:在日常生活中你是一个有收集癖的人吗?因为你的很多作品都体现出大量的收集—归纳—重新赋义的特性,不仅仅是“天书”、“地书”、“尘埃”这些系列作品,还有你做的电影《蜻蜓之眼》,包括用表情符去写一个故事……这背后的思维逻辑是一脉相承的,都是一种归集、重组的路径。

徐冰:我不收藏艺术品,但我确实喜欢收集,不但收集符号,也收集我认为有特殊意义的材料。比如我收集了“9·11”双子塔楼倒塌扬出来的大量灰尘,包括纽约市政府为纪念“9·11”建造纪念馆而收集的双子塔钢架,这些我觉得都可以用来做作品。

但我背后的真正意图不是这些材料本身,而是我比较喜欢收集、关注、使用有生长性的材料,这是我作品的一个核心。比如你刚才说到的那几个作品,《地书》也好,《蜻蜓之眼》也好,它们都有强大的生长性,《地书》标识我差不多2003年开始收集整理,将近20年了还可以源源不断地做下去,不断地出现新的东西。

这20年以来的全球化的演进,手机、互联网的迭代,表情包发展得特别快。我现在再用标识符号写那个“地书”,就可以写得比20年前更生动、更深入和更复杂,因为你占据了更多的材料了,这些材料自己在生长。《蜻蜓之眼》也是,它使用的素材是网络上的监控图像,一开始素材远远不够,但后来就爆炸式地增长。火箭也一样,5年前你想都不敢想,但是我介入太空艺术这两年,你可以看到,关于航天科技有多少进步,不断有新闻和素材在出来,几乎每一天都有关于外太空的报道。

南方人物周刊:按照埃隆·马斯克的设计,再过多少年可能星际移民就完成了。

徐冰:现在总是在比拼谁第一谁第二,谁先在外太空开party、谁先星际移民,但其实探索外太空,最终落点还是解决地球上的事情。

南方人物周刊:关于这次徐冰天书号艺术火箭的事情,会不会也有一些非议的声音?比如说,为什么徐冰就有特权做艺术介入航空航天的第一步?

徐冰:你知道一定会有,你只是客气问我会不会有。

其实这次火箭艺术项目,如果单独作为一件艺术作品来判断,我觉得它没有创造力:首先它是我35年前做的一个作品的概念,其次它不是严格意义上的独立的艺术作品,它必须依附于火箭发射。它跟社会现场太近了,所以我没法把想法真正对焦。它就像一个旧的概念在全新的急剧变异的社会场域里,无从被锁定。但因为我们的介入,同时搅动了当代艺术和航天科技这两个相互陌生的领域,看到了过去在单个领域里看不到的东西。进入太空艺术创作的两年来,我从航天科学家们对极致的追求精神中学到了许多,他们在锲而不舍的探索和实验中走向成熟。其实,没有中国航天人在这个领域取得的成就,也就不存在中国当代太空艺术得以施展的空间。

当代艺术的意图是什么?是最终要把人带到一个新的地方去,去过去没有去过的地方,这是艺术在思想上或者说认知上的使命。

南方人物周刊:你相信外星文明吗?

徐冰:外星文明不在于你相信不相信,因为宇宙是无限的,对于无限之中的可能性,你只能说它一定是存在的。

我们的认知是有限的,我们难以想象超出我们认知的事情。疫情期间我住在纽约,哪也去不了,我就开始关注我们小院子里的树,这些树比咱们了不起。人类的历史才多远,树可比我们远多少亿年。它们遇到敌人的时候不能逃走,所以就发展出一些了不起的功能,完全是我们人类没有的,树的神经系统、它的精密程度和它的沟通方式,现在才被当代生物学慢慢认识到。它就有这个本事,在一个艰难的环境扎根和发展自己,即便被分成几段仍能存活。欧洲搞宇航科技的,想在外星安营扎寨的,也在研究植物,也是一个课题,叫太空植物学。你想啊,地球有多长的历史?植物的历史多长?我们人类的历史才多长?人类的当代科技史才多长?

南方人物周刊:我们只是觉得自己有一些主动性而已。

徐冰:其实很有限,科技的进步总让我们觉得,人类越来越了不起,主动性越来越大,好像人类就是世界的中心,其实我们只是一员,生物链中的一环而已,而且是很短暂的一环。

南方人物周刊:人类也不一定非得越探索越膨胀,实际上,你看到的世界越大,相比之下,你就越渺小。

徐冰:最终还是认识到自己的局限性。我们得保持这种谦卑。

从太空回看,地球不过是一个蓝点南方人物周刊:在艺术火箭项目之后,你还会继续做跟太空有关的艺术创作吗?

徐冰:当然会,而且我希望越来越多的艺术家参与到这个领域中来。火箭项目之后,还有两件作品是我们正在进行的,一个叫《从黑点到蓝点》,那是过了卡门线的艺术,只有在太空里才能完成:我们利用一颗服役过期的卫星来制作一个动画片,我们把信息传到这颗卫星上。这个卫星会把我们的信息图像播放在电子屏上,然后通过一个自拍杆,把我们的手绘动画和那颗卫星在外太空的状态同框拍在一起。这样就让地球文明跟地球之外形成一种关系,“我们”跟“地外”同框了——我们能在动画里看到卫星的视角,地球的经纬线不断地变化,下面对应的国家也在变化,我们的动画小人背着一个包裹,包裹里老是往外头掉字,这些字会组成非常有意思的句子,仿佛暗语一般。

(从黑点到蓝点)

南方人物周刊:为什么用《从黑点到蓝点》来命名呢?

徐冰:因为《地书》的一开始就是一个黑点,是一个标准的地球人的图标,是我们最常见的厕所门上那种图标小人,一切都从人类这个小黑点开始,而最后,从外太空,从那颗卫星上回看,我们地球就是一个蓝点。

南方人物周刊:现在你的很多作品都充满未来感,比如《Where Are We?》用NFT的方式介入创作,包括你提到,你正在用“元宇宙”的概念创作自己的“元语言”。但我们对NFT的理解处在一个早期状态,对元宇宙的理解更加有限,你要借助一些人类并没有完全搞懂的东西去创造艺术,别人会不会觉得你作为一个老艺术家在蹭一些时髦的关键词?

徐冰:肯定会有人这样想啊,但我这些新领域的生长性,决定了它们将成为另一个社会现场,成为跟我们社会现实平行的一个现场,那个场域对我们思想的打开一定是有启发的。另外,谁也没有规定老艺术家就不能参与新领域。

南方人物周刊:艺术要抢先一步抵达那里吗?抢在现实之前,抵达未来?

徐冰:这就涉及到艺术反映时代还是提示时代的问题,艺术之外的领域、社会现场永远比“艺术”更有创造能量,它至少可以提供新的思想空间,成为新的思想实验室。作为老艺术家,我的敏感度肯定不如年轻人,但我有我的经验。我相信艺术创作的规律,武断地说,我觉得规律是不变的,它就是一个艺术语言和现场的关系,或者说“距离”。

南方人物周刊:在这种频繁接触新生场域的过程中,你哪种感受更多?新的东西给了我新的启发,还是我接触了新的东西,发现也并没有超出我旧有的经验。所谓的NFT、元宇宙,火箭和太空……这些新玩意儿不过如此。我相信这两种感觉也许会同时存在的。

徐冰:这毫无疑问,它们总会超出我的认知。那种陌生感让你有更多的动力去探索它,至少你有一个好奇,但是我过去积累的经验依然有效,起码目前还是有效的,在自然人的范围内。我们人类文明的积累目前也仍然有效,互联网也不可能彻底颠覆线下的存在,因为你的肉身还存在。

等赛博人类出来的时候就不好说了。我们现在每个人其实都或多或少地赛博化了。手机已把每个人的现实生活的百分比分给了手机生活。未来等到咱们作为自然人和赛博人共存或者彻底AI人的阶段,人类积累的文明就要开始逐渐失效了。

南方人物周刊:你恐惧这一天的到来吗?

徐冰:没什么可恐惧的,未来肯定要来。

南方人物周刊记者 蒯乐昊

原地址:https://www.chinesefood8.com/24528.html版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。

本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

上一篇:生肖属狗的人蛇年运势怎样?

下一篇:杜姓起名带火字旁的