《新元史》,民国柯劭忞(一八四八-一九三三)撰。柯氏字凤荪,又字凤笙,号蓼园,山东胶州人。清同治九年举人,光绪十二年进士,曾任翰林院日讲起居注。宣统二年选为资政院议员,出任山东宣慰使,兼督办山东团练大臣。民国三年,选为参政院参政、约法会议议员,均辞未就。任清史馆总纂,又代理馆长,纂修《清史稿》,总阅全书,删正各朝本纪,并撰《天文》、《时宪》、《灾异》三志,《儒林》、《文苑》、《畴人》各传,另有赵尔巽修、柯劭忞纂《清史艺文志》四卷单印本。卒于民国二十二年。

《新元史》是柯劭忞最重要的一部著作。关于柯氏的学术成就、《新元史》的得失和学术界的评议等问题,张京华教授的前言作了详细论述。而另一些重要问题,如柯氏何时萌生编撰想法,何时开始搜集材料,何时撰写,何时初具规模,何时成书,何时排印、刊刻,何时被定为二十五史之一,何时修订再印,等等,有的没有明确的说法,有的若明若暗,有的言人人殊。今略作梳理。

柯劭忞治史,开始时重点并非元史,牟小东《记近代史学家柯劭忞》:

一次,劭忞先生与家兄润孙闲谈。劭忞先生问家兄:“你知道我平生用功最多的是哪一部书?”家兄那时刚刚问学,如何能了解柯先生用功最多的是哪部书?先生说:“我四十岁之前,集中精力为《文献通考》校注。不只校勘出《通考》刻本之误,也校出马贵与编撰之误。自有《通考》以来,不用说校,就是从头到尾读一遍者,不知有谁?后来由于捻军战事影响,稿本全失,遂改治元史。”家兄曾问柯先生何以不撰《新宋史》而著《新元史》?先生说:“只将旧史删改而找不到新材料去增补,则大可不必另撰新史。《宋会要》我见不到,何从撰《新宋史》?”徐松自《永乐大典》中抄出《宋会要》,柯先生当然知道,而《宋会要辑稿》的影印出版,则是柯先生归道山以后的事。(《史学史研究》一九九三年第一期)

可见,他之所以研究《文献通考》而不撰写《新宋史》,是因为没有见到《宋会要》等大量的新材料。

柯氏光绪十二年年近四十,中进士入翰林,得以阅读大量元史新材料。牟小东文云,时《永乐大典》尚有八千册存于翰林院,其中有无刻本流传的元代各家文集及元《经世大典》,遂抄录其中有关元史材料。稍后又得读柯逢时所藏《经世大典》原本二三十册,于是有了撰写《新元史》的基础。后又得洪钧《元史译文证补》,并翻译洪氏所未及见到的东西方学者的著作。又博访《四库全书》未收之秘笈和元碑拓本等等,参互考证。采摭乾隆时钱大昕以来各家研究《元史》的成果,订误补遗。

至光绪末,《新元史》已有部分稿子。鲁海《柯劭忞与新元史》:

晚清陈代卿在《节慎斋文存》的《北游小记》中记柯劭忞:“光绪甲辰六月初二,余由津门乘火车入都……居停主人为柯凤荪少司成,余权胶州时所得士也,时方十四龄,文采斐然……四十余年,见余犹执弟子礼不倦,其血性有过人者。凤荪朴学,不随风气为转移。著有《新元史》,尝得欧洲秘藏历史,为中土所无。余在京见其初稿,以为奇书秘传,未知何时告成,俾余全睹为快也。”(《史学月刊》一九八一年第六期)

光绪甲辰为光绪三十年,即一九〇四年。陈代卿记述的“初稿”,可以理解为已经开始写作的稿子。

中国古代的“正史”定为《史记》等二十四史,是清乾隆纂修《四库全书》期间的事。至清末的宣统初年(一九〇九年),曾有过欲将魏源《元史新编》列入正史的官方举措,柯劭忞成了此次事件实际上的主角,也反映了其时《新元史》初具规模。

王建伟《清末决定元史新编未能列入“正史”的关键文献》:

《元史》刊行不久即遭物议,入清后学者更以纠讹重修为志。清初邵远平曾撰《元史类编》四十二卷,晚清李慈铭一度推誉其为“于旧史具有增削,断制亦多审当,采证碑志,俱凿凿可从”。乾隆年间,又有公推“一代儒宗”的钱大昕计划重修《元史稿》一百卷,成书者虽仅《氏族表》三卷与《艺文志》四卷,但于后世元史研究亦多开创之功。鸦片战争以后,近代思想家魏源处乖离之世,有感而发,遂以一己之力,发愤撰著《元史新编》。惜草稿初成,其人即捐尘世,直至半个世纪后的清末光绪三十一年(一九〇五),方由族孙魏光焘请欧阳辅与邹代过二人“伏案数年”,重加整理,勒为九十五卷刊行于世。魏源在日,有仿《新唐书》、《旧唐书》前例并存之意,曾托人代呈,“而期朝廷列为正史,以补旧《元史》之不足”。嗣以草稿初成,兼之时局变化,魏源旋亦身故,未克实现。至光绪三十一年,魏光焘请人将《元史新编》整理刊行,并复申其族祖魏源遗志,谓“倘当代大君子为加鉴定,上呈乙览,俾得与新、旧《唐书》,新、旧《五代史》同列正史,以传之天下后世”。不久有翰林院编修袁励准正式上奏,呈请朝廷将《元史新编》列入正史,遂有清末“钦定正史”之举措。这是中国君主专制王朝的最后一次“钦定正史”。(《文献》二〇一六年五月第三期)

王建伟发现相关原始档案一则,正是在清末“钦定正史”事件中决定《元史新编》最终命运的关键文献,前贤迄未引用。此件原始文献现藏于中国第一历史档案馆“军机处录副奏折”案卷中,题为“奏:孙家鼐等,《元史新编》校阅已竣呈缴原书并附呈《校勘记》由”:

国史馆总裁、大学士臣孙家鼐等谨奏,为《元史新编》简员校阅已竣,谨将原书呈缴,并附呈《校勘记》一册,恭折仰祈圣鉴事。

窃臣等于上年九月初九日准军机处交片:本日翰林院编修袁励准呈进故员魏源重修《元史》,奉旨“着南书房会同国史馆详阅具奏,钦此”,钦遵于十二月二十四日奏派学部丞参上行走柯劭忞暂充国史馆帮提调,俾勘定魏源《元史新编》是否能列入正史,奉旨“依议,钦此”。今该员已将《元史新编》校阅完竣,并撰《校勘记》一册附于原书之后,呈请具奏前来。

臣等公同覆阅,窃谓自迁、固以后,因旧史陋不足观,或奉敕别为一书,或出于私家之撰述,如宋祁、欧阳修之《新唐书》及修之《新五代史》,皆义例精严,足证旧史之纰缪,文章之美,又远出旧史之上,故颁为正史,人无异辞。至柯维骐之《宋史新编》,用力虽勤,论者终厕于别史,良以《宋史》固嫌芜冗,然柯氏之书取材不出旧史之外,文笔又未必逾于旧史,宜其不能为正史也。魏源长于史学,尤精舆地,所撰《海国图志》、《圣武记》诸书久已传播海内,以《元史》过于草率,别撰《元史新编》,以补前人之未及。然卷内有目无书者不止一处,盖犹是未成之稿。源删掇旧史,具见剪裁,增皇子诸王传及太祖、太宗、宪宗平服各国传,苦心搜讨,最为详赡。其《氏族表》、《艺文志》全本之钱大昕,《宰相表》订讹补漏多采钱氏《考异》之说,《河渠》、《食货》诸志提纲掣领,芟除冗漫,亦较旧史为愈,洵卓然可传之巨制。然其书乃别史体裁,间与正史不合。如列传标分各目,曰功臣、文臣、武臣、相臣、言臣,一部《二十四史》,从无此例。源意在以事分人,实已大偭史法,与邵远平《元史类编》以宰辅、庶官等目分题者何以异?《钦定四库全书》隶《元史类编》于别史,则此书亦别史也。又元太祖之事迹,莫详于洪钧所撰之《元史译文证补》,其书本之元人拉施特书,为中国未见之秘笈。源所撰《太祖本纪》,以拉施特书校之,讹漏殊多,均应改定。至《世祖本纪》以下,全用《元史类编》原文。远平删节旧史,谬误丛出,或存其事而删其日,使甲日之事移于乙日,或将甲乙丙三日之事并于一日,甚至将正月之事而移至于秋冬,连篇累牍,几于纠不胜纠。此本纪之可议者也。旧史列传,芜者宜芟,阙者尤宜补。博考元人文集及现存之石刻,名将如张兴祖见于姚燧所撰之碑,如宁玉见于阎复所撰之碑;名臣如陆垕见于陆文圭所撰之墓志,如高克恭见于邓文原所撰之行状。其人皆旧传所无。又旧传略而碑志详者,如虞集所撰之姚天福碑,危素所撰之哈喇解家传,赵孟頫所撰之阿鲁浑萨里碑,程钜夫所撰之昔里钤部先世述。似此者尤不胜枚举,源书一概不登,采摭未免俭陋。至如泰赤乌,太祖之族人,而与西夏、高昌诸国同列一传。赤老温恺赤与赤老温,一为劄剌尔氏,一为逊都台氏,而误为一人。有《奸臣传》,而无《叛臣》、《逆臣传》。外国宜为传,不列于传而列于志。《儒林》、《文苑》、《忠义》、《孝义》诸传,一卷之中区分子目,曰儒林一、儒林二,从一至于六七。列传之末,往往云某人碑其神道,某人撰其志铭,皆有乖于史法。此列传之可议者也。《氏族表》宜据《蒙古部族考》补之,《地理志·西北地附录》宜据洪钧附录《释地》补之,《百官志》删内宰司、修内司及上都留守司、尚供总管府等之官属,《选举志》删会试各行省中选之名额,《礼志》删祀南郊礼节,《乐志》删郊祀乐章。刑法为朝廷大政,而志竟无之,使一代典章制度阙而不完。此表、志之可议者也。臣等管窥所及,窃谓源书入之别史,实在《宋史新编》之上,入之正史,则体例殊多未合,尚非《新唐书》、《新五代史》之比。臣等为慎重史事起见,公论攸关,不敢臆为轩轾。编修袁励准请将魏源《元史新编》列入正史之处,应毋庸议。臣等愚昧之见,是否有当,伏乞皇上圣鉴训示。

再,史馆帮提调柯劭忞以校阅事竣,呈请销差。臣等查该员别无经手事件,自应准其销差。合并声明。谨奏。

宣统元年八月二十九日

这份由孙家鼐、荣庆、鹿传霖、陆润庠、朱益藩、吴士鉴、郑沉等人具衔的奏折,其评述《元史新编》部分,显然出之于“国史馆帮提调”柯劭忞之手。其否决《元史新编》列入正史的理由,可以概括为第一犹是未成之稿,第二观其体例乃是别史,第三所用材料尚有重大缺漏,第四体例和撰写方面也存在诸多问题。这份“理由”,可以视为柯氏自己编《新元史》的取材和编例。

据王建伟研究,《元史新编》奉旨交南书房会同国史馆阅办,起先并非即交柯氏勘查,而是由史官恽毓鼎主持,于光绪三十四年九月底拟出覆奏草稿,谓“分正体、补缺、匡谬、正讹四段,而折重于平服各国传、外国传、宗室世系表,以特表其长”。但后来以种种原因发生变故,国史馆方再奏请柯劭忞为帮提调重新审阅。此为《元史新编》最终未能列入“正史”的关键节点。光绪三十四年十二月二十六日恽毓鼎《澄斋日记》载“史馆总裁奏以柯充史馆帮提调,专任阅看魏氏《新编》……今日特来访,请余助理其事”云云。《澄斋日记》还说,柯劭忞已“精研《元史》垂二十年”,且“成本纪若干卷”,本为审读《元史新编》的绝佳人选。

前述柯氏四十岁之前治学重点在《文献通考》,如从四十岁开始将治学重点转向元史,至宣统元年年过六十,已用力二十年之久,且能写出对《元史新编》的如此全面的评议,其《新元史》已有详细纲目并已撰写相当一部分稿子是毫无疑义的。学界或认为柯氏以一位正在撰写《新元史》的学者,否定《元史新编》列入正史的动议,难逃瓜田李下之嫌,但另一方面也可以说明柯氏作为元史专家对魏氏著作的评述是中肯的,且其时柯氏的《新元史》已初具规模。

民国初年,柯氏《新元史》稿初成。房学惠《罗振玉友朋书札》披露《一九一三年二月十五日柯劭忞致罗振玉》:

弟之《元史》稿冬间亦粗成,七八卷刊清,食货诸志见亦脱稿矣,容得便寄上,严为指摘是荷。(《文献》二〇〇五年四月第二期)

又《一九一三年柯劭忞致罗振玉》:

弟近撰《元史》诸志,粗已就绪,欲得公所刊《海运》书一阅,至以为叩。

又,弟近得明初人所著张陈明方诸载记,系明钞本,似国初撰《明史》诸公未见,此书亦可谓秘笈矣。(同上)

又:

承示欲助赀刊鄙著《元史》,感戢无似,但愧不敢当耳!拟脱稿即邮寄公与静庵阅之,再议剞劂,今固不敢领此款也。近得文芸阁所钞《经世大典》数册,内马政、盐法、仓庾俱完整,若刊入丛书,亦一佳事矣。(同上)

这几通书札明示,在一九一三年,柯氏的《新元史》已接近完成,罗振玉表示将出资帮助其刊行。

大约在两三年以后,即一九一五至一九一六年间,《新元史》终于完稿。由王宇、房学惠《柯劭忞致罗振玉手札廿三通》(《文献》二〇〇一年一月第一期)所揭载的柯氏诸信札,可以考见柯劭忞《新元史》成稿及初次排印的时间。文中所录之第四札云:

顷由瑞臣兄处送来惠款三百元,以为刊书之费,至为感泐。惟公旅食东瀛,亦非饶裕,弟殊增愧赧矣。拙著付梓须明年春间,此项存弟处恐便随手用去,益无以副公之原期,拟与瑞臣妥商,先存于翰文斋韩君处,明年开梓,以便陆续取用,较为妥便。高谊云天,必不敢辜负此意也。

信中有“拙著付梓须明年春间”云云,据其以下数札,《新元史》开排的那一年“梧生”去世,梧生即柯氏的儿女亲家徐坊,徐坊逝世于一九一六年,则此信乃一九一五年所写,其时《新元史》应已接近完稿,罗振玉兑现早先的承诺,惠款三百元,以为刊书之费,说明罗氏对此书的重视。“瑞臣”是宝熙的字。宝熙(一八七一-?),满洲正蓝旗人,爱新觉罗氏,字瑞臣,前后在清廷、民国任官,曾任伪满洲国的内务处长。

其第七札云:

敝著《新元史》共二百五十六卷,其体例大概仿班、范二史,与后来诸史稍不同。目录刊成,当先呈左右。

“目录刊成”云云,说明已开始刊刻。但其书实为二百五十七卷,此处谓二百五十六卷,说明后来有补充或分合未定。

其第八札云:

《新元史》已一律告竣,共二百五十七卷。梧生与寿民两兄任订书之事。拟先就排木板,印五百部,费省而工迩。梧生近患肝气,事逆中口。俟其痊愈,不难料理就绪也。自惟疏口,幸赖友朋之力成此一书。而左提右挈,公之力尤多。涵泳高义,尤深感泐矣。

大奸陨世,实快人心。而时事抢攘,阽危百出,不知辽东皂帽何日言于东海,言诈□寤慨。

“大奸”当指袁世凯,一九一六年改元,即皇帝位,六月卒。据此,此札当写于一九一六年六月。“东海”是徐世昌的号。徐世昌(一八五五-一九三九)天津人,字卜五,号菊人,又号东海。一九一八年由安福国会选为总统,一九二二年卸任。

其第六札云:

敝着排印仅十余卷,约岁杪可完,但校刊太疏,容奉呈教正。

其第五札云:

弟之拙著已排印五十余卷,全书共二百七十卷,今秋或可竣工。校刊弟自任之。忙迫已亟,几于日不暇给矣。前索《经世大典》抄本,弟有二册在乱书堆中,无从寻觅,以至迟迟不作报书。今捡得一册,托转世兄寄呈。尚有一册,容捡出即当续寄也。

傕、汜构乱于卓殛之后,可为叹息。幼安归国之期恐仍需时日矣。

“傕汜构乱于卓殛之后”应指一九一六年六月袁世凯死后的乱象,“今秋或可竣工”云云说明此信即写于其年六月,“幼安”是谢介石的字。谢介石,张勋复辟时被授为外务部右丞。二百七十卷当为约数。

其第九札云:

前奉手翰,敬悉兴居康豫,至以为慰。弟一切均记口粗通。惟梧生于八月一日去世,良友口口,口口无似,并时事纷纭,目见耳闻,俱增叹吒,益觉无聊赖耳。

附上《高丽史》一卷、《安南志略》三卷,乞察入。《志略》尚有一本,因二小儿抄一副本,校雠未竟,容续行奉上。元杨仲益国《氏族葬图》及《经世大典》抄本一册并奉呈。《族葬图》关于元一代掌故,似可刊入丛书。《大典》抄本内有《谥法考》,极为珍秘。惟此系文学士芸阁所辑,《大典》所载,本之《元志·因革礼》。又王圻《续通考》载元谥法,王亦采自《因革礼》,不采自《大典》,芸阁均未之知。乞公录一副本,将此本寄还。又乞勿遽行付梓。俟忞得暇,取《续通考》,详加考订,作《元谥法考》,寄呈教正,再付梓不迟也。此外尚有《大典》抄本数册,仓促不及捡出,容再寄。

弟颓力衰颜,壮心未已,不甘作遁世一流人也。梧生亡,吾党又少一人,想闻此噩耗,亦为涕零。世无忠孝人,但亟图自私自利耳。唐之季世,政于今日相同,公以为然否?

拙作《元史》,梧生本任行管刊刻,今已下世,此事须着寿民口口任之。今岁杪可付梓也。

徐坊卒于一九一六年八月一日,此信应写于其后不久。《新元史》刊刻之事,本由徐坊主事,现在准备请“寿民”担任,寿民其人无考。信中还提到了多种与元史相关的图书资料,也很重要。

其第十札云:

敝著《新元史》共二百五十七卷,见已排印讫,均装订,二月内即可竣事,容再寄呈教正。

此为第十札,未明标时间。写于一九一六年秋后的第九札谓徐坊已下世,《新元史》刊刻之事须着寿民任之,此札谓已排印完成,则应在其后之一九一七年。文章作者考证,札十一-十三言赈灾等事。一九一七年,华北遭水灾,罗振玉鬻物助赈,友朋相助筹款,柯参与其中,故这三通书札均为一九一七年所写。作者将第十札系于三书之前,可证他认为此信写于此前或此期间,故知《新元史》铅印本于一九一七年完工。这里写的“共二百五十七卷”是准确的。

据上所述,新元史的第一个版本是完成于一九一七年的铅排本。

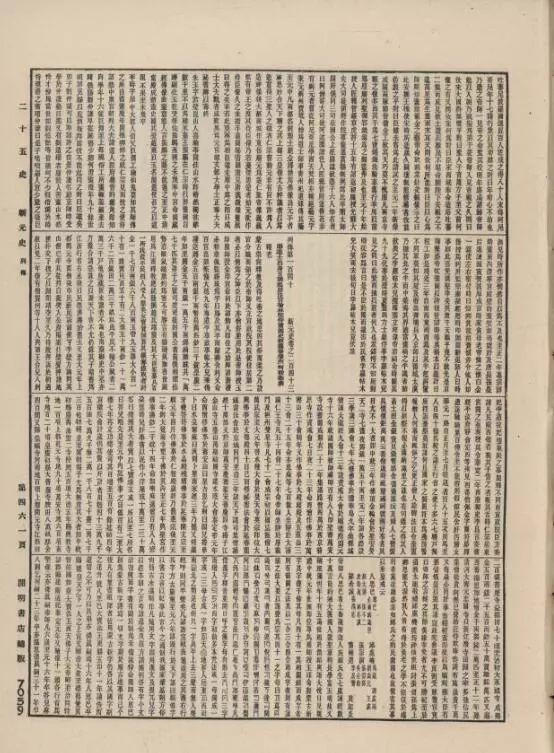

今上海图书馆、北京大学图书馆等处均藏有此本。上图所见共五十九册,二百五十七卷。馆方书目著录有《勘误》一卷,而实物未见。书外形高一九七毫米,宽一二二毫米;版心高一四二毫米,宽一零七毫米。每半叶十行,行二十四字。单鱼尾。上面鱼尾上题“新元史”,下题卷数、本纪(表、志、列传)、叶数;下面鱼尾上下空白。

第一册为目录。目录首页,首行顶格题“新元史目录”,次行空一格小字题“赐进士出身日讲起居注官翰林院侍读国史馆纂修胶州柯劭忞撰”。

此本有校改痕迹,如卷一叶一下第八行第七字“议”,有笔迹划去“言”旁,并于该行天头书“义”字。刻本作“义”(叶一下,第十行,第七字)。又同卷叶三上第三行第二十字“免”,有笔迹将上部改作“刀”,加点,天头书“兔”字。刻本作“兔”(叶三上,第九行,第十一字)。又同卷叶五上第九行第十三字“针”,旁有△符号,天头书“钉”字。刻本作“钉”(叶六上,第一行,第六字)。卷一末“史臣曰”一段下,又有“高宗”二段,“高宗”二字高二字,刻本则高一字;三“博尔济锦”,“尔”字皆系后贴上,原似作“宛”,难以认清。卷四叶十上第四行第十八至二十一字作“奇十察克”,旁有△符号,天头书“钦察”。刻本作“钦察”。卷七叶八下第六行第二十四字作“章”,旁有插入符号,天头书“平”字。刻本作“平章”。同卷同叶第七行第二十字作“辛”,旁有△符号,天头书“幸”字。刻本作“幸”。《地理志六》(卷五十一)叶二十二上“下桑亘”,无改动,当作“直”。表部分基本无改动。

铅排本 这些改动,应是当时购藏此书者据《勘误》所为。

铅印本之后,又有木刻本,即退耕堂本。退耕堂为徐世昌的斋名和刻书处名。徐世昌与柯劭忞为同年进士,又同时入翰林。在那个时代,铅排印书是新的技术,但读书人仍看重传统的木刻本,木刻本的成本要比铅排本高得多。这一次是徐世昌资助了柯劭忞。徐氏序云:“余既为付梓,又序其简端,以谂承学之士,庶几以余言为不谬乎?”

关于此本的刊刻时间,有一九一九、一九二〇、一九二一、一九二二年等多种说法。

《新元史》木刻本前有“教育部呈文”和“大总统令”各一道,然均未署日期。

“教育部呈文”有云:“本年十一月七日,准公府秘书厅函开柯劭忞所著《新元史》一部,奉谕交部阅看等因。”“本年”是那一年呢?呈文末署“署教育次长代理部务傅岳棻”,查刘寿林编《辛亥以后十七年职官年表》(中华书局,一九六六年,第五六-七二页),傅岳棻于一九一九年六月五日任此职。其年五月四日,“五四”运动爆发,因听闻政府有撤换之意,北京大学校长蔡元培于九日晨辞职出京。蔡元培的辞职使学潮再起波澜,北京教育界开始了长达数月的挽留蔡元培的运动。在挽蔡的过程中,北大联合其他学校组织了北京专门以上学校职教员联合会。教育部总长傅增湘因主张慰留蔡元培而承受巨大压力,先是离部出走,后又呈请辞职。十五日傅的辞呈被照准,次长袁希涛十六日起暂行代理部务。北京学生于六月三日上街分头讲演,导致政府大规模逮捕,使得处于国务院与各教职员、学生间的袁希涛左右为难。五日傅岳棻就教育次长职,同日令胡仁源署北大校长。蔡元培于九月十二日返京,十三日,傅岳棻即拜访蔡元培,但此后数日政府方面舆论却报导傅岳棻训令各学校一致上课,如学生联合会再有蠢动立即解散;北京大学限二十日上课,如再不上课,即严行查办或解散一部分。蔡元培虽已返京复职,但能支持多久,则很难预料。在此情形下,北大浙籍教职员马叙伦、周作人、朱希祖、康宝忠等人可能即有意驱傅,但必须师出有名,就是借发“现”以驱傅。所谓发“现”,就是要求教职员薪俸全部或大部分发现大洋。罢傅一事,虽由靳云鹏担保,但此事经教职员一再交涉,因安福部的干涉而始终未能做到。一直到直皖战争结束,安福部倒台,靳云鹏再次组阁,才做到了驱傅的承诺。(详见《中山大学学报》[社會科學版]二〇一一年第三期何树远《五四时期北京教职员联合会的挽蔡驱傅运动》)

傅岳棻于至一九二〇年八月十一日去职。据此可确定呈文递交于一九一九年年底。据教育部呈文,阅看《新元史》以决定可否列入正史,乃由公府秘书厅奉谕交办,教育部呈大总统文谓“拟请特颁明令,将柯劭忞所著《新元史》仿照前例与《元史》一并列入正史,用广流传,以光册府”,大总统令的颁布距此不会太久。

前已述及,一九一七年铅印本之后,应即开始筹备木刻本的工作,由铅排本到木刻本,柯氏一定有所修改,前述上海图书馆藏铅印本中之批改,在木刻本中均已照改,即为证据。至一九一九年教育部呈文之时,应已大体刻成,至一九二〇年补刻大总统令和教育部呈文后印行,其事或就在傅岳棻去职之前。徐世昌一九一八年至一九二二年任总统,时间是相合的。据笔者在上海辞书出版社图书馆所见,退耕堂开雕本有徐序在前和“大总统令”在前两种印本,或与此有关。

退耕堂开雕初刻本上海图书馆藏有四部“退耕堂开雕”本《新元史》,均为初刻本。外形高三二二毫米,宽二一三毫米;版心高二二二毫米,宽一五四毫米。行款半页十行,行二十一字。其中一部编号四〇二三〇三—六二,前有内封。标明第一册的内容有序、命令、呈文和目录。上海辞书出版社图书馆藏有两部“退耕堂开雕”本《新元史》,其中一部原为蒋氏密韵楼藏书,封面蓝纸黄绫包角,扉页正面为书名,背面为“退耕堂开雕”版记,目录前首为徐世昌序,下为“大总统令”和“教育部呈文”,另一部封面白色,装订较为简单,目录前首为“大总统令”和“教育部呈文”,下为徐世昌序。财产登记时间为民国十九年六月六日,距初刻出印已近十年,应为初刻之后印本。

退耕堂开雕本又有所谓庚午重订本。庚午年为民国十九年,即一九三〇年,时柯劭忞已八十三岁,在经过修订以后,印行《新元史》新版本。此本现在上海颇难见,据内容差异辨别,上海图书馆与上海辞书出版社均无藏。北大图书馆有《新元史》的铅印本、民国九年“退耕堂开雕”本、民国十九年本,但著录上没有提到有“庚午重订本”字样。

一九三五年上海开明书店缩小影印出版《二十五史》,《新元史》所用底本即为经作者最后修订的“庚午重订本”,一九八九年上海古籍出版社、上海书店联合出版《元史二种》,其中的《新元史》实际上也是用的“庚午重订本”,其底本来自上海图书公司,《出版说明》谓“《新元史》版本,初稿为铅印本,刊于一九二〇年前,错字多,不足据。定稿有天津徐氏退耕堂刻本,开明书店《二十五史》即据以影印”,殆因学界习称之“庚午重订本”原书中并无相应版记或刻印时间标注,而“退耕堂开雕”版记则仍其旧,行款亦与初刻相同(实际上绝大多数印版仍用旧版),故当时做如此叙述。

开明书店筹划影印《二十五史》之时间距庚午年即一九三〇年及柯劭忞逝世之一九三三年甚近。开明书店版一九三五年出版,一九三六年叶圣陶为开明书店撰写的广告,说到“庚午重订本”(见叶至善、叶至美、叶至诚编《叶圣陶集》第十八卷《广告集》中,《开明版新元史》一则,注明原文于一九三六年十二月一日刊出):

明代编修《元史》,工作非常潦草。当时参与其事的人,不通晓蒙古文,对于元代的典章文物不很了了,只是胡乱抄录一阵,以致舛误百出。一般批评都说各史中间《元史》最为荒芜,应该加以修订或考证,这就给了一部分学者提出了一个用功的目标。他们用功的结果,自然成了著作,最著名而成书最后的是柯劭忞的《新元史》。

《新元史》立例非常谨严,所取材料有许多是一般人所未见的;跟《元史》的草草成书正相反背。这部书对于《元史》,恰同《新五代史》对于《五代史》,《新唐书》对于《唐书》一样;在传统上,又曾被列为正史;我们在取得了它的出版权以后,就把它跟《二十四史》结集在一起,合称《二十五史》。我们所依据的是庚午重订本,也就是最后的定本。庚午是民国十九年,这个本子印成之后,不到几年,柯氏就逝世了。

除了《二十五史》以外,汇印的全史都无《新元史》。先前木刻的《新元史》售价很贵,而且不易买到。因此,我们特地把《二十五史》里的《新元史》另印单本,供应文化界的需求。备有《二十四史》的一定乐于听到这个消息,因为有了这一部书,他所有的全史是完璧了。史学家跟元史研究者必然欢迎这个普及本,是我们所敢断言的。

值得注意的是,广告中提到,“我们在取得了它的出版权以后,就把它跟《二十四史》结集在一起,合称《二十五史》。我们所依据的是庚午重订本,也就是最后的定本。庚午是民国十九年,这个本子印成之后,不到几年,柯氏就逝世了”,《二十四史》都是古人的著作,其中最晚的《明史》成于清乾隆间,都已经没有版权问题,但《新元史》是当代学者的著作,必须从作者或其继承人那里取得出版权。也有文章说柯氏后人一直在跟开明书店争版权。

所以不能将开明书店出版《新元史》看作是一般的古籍影印(复制),正如叶圣陶先生在所拟广告中所说的,“木刻的《新元史》售价很贵,而且不易买到”,开明书店是用影印的方式出版了一部当时的新的著作,而且通过这种方式,使《新元史》得到了较为广泛的传播,要知道,开明书店版的《二十五史》在当时是可以称为畅销书的。

柯氏一九一三年至一九一七年致罗振玉信札的刊布已经使我们得以弄清了以前一直十分模糊的《新元史》成稿和初次印行的时间,相信随着新资料的不断出现,“退耕堂开雕”的刊刻过程和“庚午重订本”的修订刊印过程一定也可以更为清楚的。

以明确标注为“庚午重订本”的开明书店本与上海古籍出版社和上海书店的《元史二种》相较,仅有极细微的差异,而以这两种本子与上海图书馆所藏四部及上海辞书出版社图书馆所藏两部相较,则确实可见修订的情形。

(一)增补内容

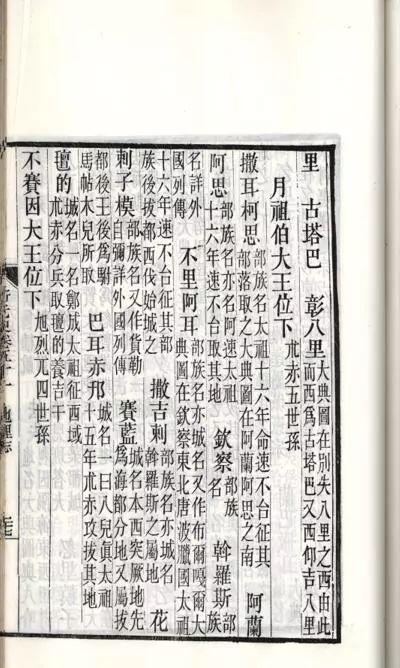

以《新元史》卷五一志第十八《地理志六》为例:

“播州军民安抚司”条之“二十九年,改隶湖广行省,领播州军民都镇抚司”下,加了数行小字注文“播州宣慰使杨鉴降明,所领安抚司二,曰草塘,曰黄平。是黄平、草塘二处俱设安抚司,旧志略。所领长官司六,曰真州,即珍州,曰播州,曰余庆,曰白泥,曰容山,曰重安。惟重安不见旧志”,对《元史》卷六三志第十五《地理志六》的相应内容有较多的补充。

“新添葛蛮军民安抚司”,原无“军民”二字,《元史》同上亦无“军民”二字,然其卷一六本纪第十六《世祖十三》至元二十八年十二月己巳有“立葛蛮军民安抚司”,卷一七本纪第十七《世祖十四》至元二十九年正月丙午又有“从葛蛮军民安抚使宋子贤请”云云,《全元文》卷五六六陆文圭七《中奉大夫广东道宣慰使都元帅墓志铭》载扬珠布哈“大德元年除嘉议大夫、葛蛮军民安抚使”。均可证柯氏修改有据。

退耕堂开雕初刻本(一)“平伐等处军民安抚司”,“军民安抚司”为重订所加,《元史》卷六三志第十五《地理志六》相应记述亦无,武宗本纪中有。

“平伐等处军民安抚司”下“密秀丹张”,下增添注文“丹张即前单张,各郎西即前葛浪洞,草堂即前草塘,恭溪、焦溪、林种俱见前。疑诸地前属播州,后属平伐,遂重复如此”,对诸地名的重复提出了疑问。此下有地名“上桑置”“下桑直”,其中的“置”字初刻作“直”是,“下桑直”下有注文“元初置桑直县安抚司”云云,庚午重订部分重刻时将“上桑直”刻成“上桑置”,显为涉下而误。

“不赛因大王位下”注文“旭烈兀四世孙”,原为小字单行,重订改为双行,以与全书体例相符。

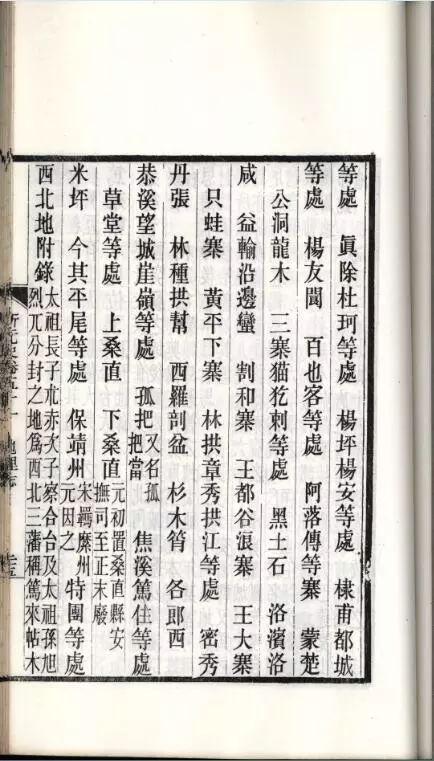

退耕堂开雕初刻本(二)(二)删削内容

“退耕堂开雕”初刻本卷二三四列传第一百三十一《儒林一》有《张枢传》,卷二四一列传第一百三十八《隐逸》又有《杜本传》又附“张枢”,内容与《元史》卷一九九列传第八十六《隐逸》之《张枢传》大体相同。庚午重订本删去了《隐逸》中《杜本传》附“张枢”,同时删去了书前目录中的“张枢”,而未及删去卷前目录中的“张枢”。

(三)修改内容

“退耕堂开雕”初刻本卷一九九列传第九十六《爱薛传》:“爱薛,西域人,祖不阿里,父不鲁麻失。爱薛通拂菻语及星历医学。”庚午重订本改为:“爱薛,拂菻人,祖不阿里,父不鲁麻失。爱薛通拂菻语及星历医学。”《元史》作:“爱薛,西域弗林人,通西域诸部语,工星历医药。”据清洪钧《元史译文证补》二十七《西域古地考二》(清光绪刻本)“拂菻”条:“拂菻之名,唐时始见,《旧唐书》云“拂菻国,一名大秦,在西海之上”《元史》“爱薛,西域茀菻人”,是元时犹有此称。汉大秦为古之罗马,今之义大利。东晋时罗马分王居黑海西,今土耳其都城之地,辖治东境,别之曰东罗马。罗马国亡而东罗马独存,明时始为土耳其所灭。其都城名康思滩丁诺泼里斯,康思滩丁,王名,盖始建城者,泼里斯犹言城,诺为连属字,犹华文之字,今亦省文称诺泼尔,东罗马本国之书则称康思滩丁诺泼凝,其地土人省文,惟称泼凝,急读之音如泼菻,阿剌比人称之为拂菻。本属城名,假为国号。唐时阿剌比人灭波斯,侵印度,环葱岭地悉归役属,方言流播,遂入中华。此《唐书》拂菻所由来也。”按:西域有广狭两义,狭义专指葱岭以东而言,广义则凡通过狭义西域所能到达的地区都在内。“退耕堂开雕”初刻本作“西域人”,失之笼统,《元史》“西域弗林人”,“西域”为广义,亦不甚精确,庚午重订本遂改为“拂菻人”。

“退耕堂开雕”初刻本卷二三七列传第一百三十四《文苑上》“范梈”,目录及正文均误作“范椁”,庚午重订本已改正。

“退耕堂开雕”初刻本卷二三九列传第一百三十六《笃行上》类传小序“《周官》以六行教万民,曰孝弟睦姻任恤”,庚午重订本“弟”改为“友”,是。

庚午重订本总体优于初雕本,但以两者相较,也存在少量初雕本不误而庚午重订本反误之例,原因是修订时出现新的错误、修订后版面之限制以及原版残损等等。如:

“退耕堂开雕”初刻本卷四三志第十《五行志上》,至正二十四年,“正月,保德州民家膊豕生豚,一首二身八蹄二尾。又海盐赵氏宰猪,小肠忽如蛇,宛延而走,及里许方止”。庚午重订本末脱“止”字。应为原版日久残损。“

退耕堂开雕”初刻本卷五一志第十八《地理志六》“思州军民安抚司,宋思州,元置安抚司”,庚午重订本误作“元置安抚思”。又“白泥等处,元初,蛮酋杨正宝,以功授白泥司副长官”,庚午重订本误作“泊泥”。又:“上桑直……下桑直。”庚午重订本误作“上桑置”。疑为部分重刻时涉上下文而误。

退耕堂开雕初刻本(三) “退耕堂开雕”初刻本卷二一〇列传第一百七《老的沙传》“时哈麻与脱脱有隙”,庚午重订本作“与哈麻与脱脱有隙”。挖改有误。

“退耕堂开雕”初刻本卷二一八列传第一百十五《余阙传》“推官黄秀伦,经历杨恒”,庚午重订本改为“推官黄秃伦歹,历杨恒”。“黄秀伦”改为“黄秃伦歹”,是,然“经历杨恒”之“经”字不可省,此显为在改一字、补一字时误挖去了“经”字。

“退耕堂开雕”初刻本卷二三七列传第一百三十四《文苑上》卷前目录“洪希文”,庚午重订本误作“洪无文”。应为“希”字残损,误补“无”字。

“退耕堂开雕”初刻本卷二三八列传第一百三十五《文苑下》顾德辉“集唱和诗十卷,为《草堂雅集》”,庚午重订本作“集唱和诗十三”,按当作“集唱和诗十三卷”,初刻本误作“十卷”,重订本补“三”字,占“卷”字位,遂脱“卷”字。

开明书店《二十五史》本所用为庚午重订本,但与同为庚午重订本的《元史二种》本相较,也出现少量差错,原因应出于印制前的剪贴、描修等技术环节。如:

《元史二种》本卷五七志第二十四《百官志三》“二十二年,权置山北道廉访司于惠州”,开明书店版误作“三十二年”。按下文有“二十三年”、“二十五年”,又同书《惠宗本纪四》二十二年九月“甲辰,权置山北道廉访司于惠州”,《元史·百官八》亦云:“二十二年九月,权置山北廉访司于惠州。”

《元史二种》本卷八六志第五十三《礼志六》“一曰迎香。……至日质明,有司具香酒楼舆”,开明书店版误作“主日”。

《元史二种》本卷二一二列传第一百九《崔敬传》“直而不讦,即惠宗亦无以罪之”,开明书店版误作“直而不许”。

《元史二种》本卷二二六列传第一百二十三《徐寿辉传》“闰三月”,开明书店铸版误作“门三月”。

《元史二种》本卷二三八列传第一百三十五《文苑传下》王逢“至正中,作《河清颂》,台臣荐之”。开明书店版误作“台臣万之”。同卷:郭钰“牛衣以当长夜遂成痁疟”。开明书店版误作“遂成店疟”。

《元史二种》本卷二四三列传第一百四十《释老》目录“王处一”,开明书店版脱“一”字。

《元史二种》本卷二四五列传第一百四十二《列女中》《吴妙宁传》“唶异而去”,开明书店版“唶”误作。

《元史二种》本卷二四八列传第一百四十五《云南湖广四川等处蛮夷传》“五月,宋氏复令平浪巡检欧阳濯龙”,开明书店版误作“歌阳濯龙”。

开明书店《二十五史》本除以上版本以外,“退耕堂开雕”初刻本,一九五六年台湾《二十五史》编刊馆有景印本。一九七五年台湾艺文印书馆有《二十五史》仿古线装缩印。一九八八年中国书店有三栏缩印影印本,仿古线装六函六十册,单页,系借故宫博物院藏板刷印,原版“退耕堂开雕”改署“北京市中国书店刷印”。一九九八年天津古籍出版社有《二十四史外编》本。

基于以上论述,这次校点整理,以庚午重订本为底本,“退耕堂开雕”初刻本为校本,参校以《元史》、《续文献通考》(王圻)、元人碑传、文集等,遇有异同之处,凡可判定为《新元史》明显讹误者,适当改字出校,余以异同校列之,或不出校勘记,以尽量保持《新元史》原著面貌。

柯氏另撰有《新元史考证》五十八卷,对撰写《新元史》过程中所遇“事有异同”者略加考证,说明去取之由,也起到了交代《新元史》主要取材的作用。今亦加以标点整理,附于书后。

另摄制本书铅印本、退耕堂开雕初刻本、庚午重订本等各版本之书影若干帧,冠于书前,供研究参考。

《新元史》出于一人之手,卷帙浩繁,至为不易,难免存在一些问题。如虽然校订了《元史》的一些错讹,但却又增加了一些谬误,柯氏门人陈汉章撰《新元史本证》,指出了《新元史》的许多互相矛盾和错误的地方,可作参考。至于有些学者认为应补缺的却没有补,如《艺文志》,则乃柯氏有意为之,前引牟小东《记近代史学家柯劭忞》云:

家兄牟润孙早年曾受学于柯先生,他曾问柯老:“您著《新元史》,为什么没有《艺文志》?”柯老说:“你知道不知道《汉书艺文志》所根据的是汉中秘藏书目?我找不到元内府藏书目,何从为之撰《艺文志》。”由此可见,《新元史》中没有《艺文志》,柯先生是有充分理由的。

柯氏盖因未见元代官方藏书目录,不愿勉强拼凑,阙则阙之也。

《新元史》问世以后,章太炎说:“柯书繁富,视旧史为优,列入正史可无愧色。”王国维、梁启超以此书未叙体例及取材为憾。其实,此书的体例虽未作概括,而全书结构一遵诸正史,还是严谨而清晰的。上文所引柯氏于宣统初年所作对魏源《元史新编》的评述,也可以看作对《新元史》编例的表达。至于取材,王国维、梁启超只是认为柯氏应于书前作出交代而已,此点《新元史考证》已经作了补救。有人认为由于该书所引用的材料,一概不注明出处,致使学者不敢引用,则亦过矣。试问二十四史中有哪一部是事事注明出处的?柯氏在评述魏源《元史新编》时有云:“列传之末,往往云某人碑其神道,某人撰其志铭,皆有乖于史法。”此为史家之通例,亦为柯氏之例。

总体而言,《新元史》后出转精,其体例较为严谨,其采择文献有超越前人之处,特别是在明《永乐大典》只剩下不到一千卷的今天,似不能断言“凡他能接触到的材料,今天人们都能看到,可以直接利用第一手材料,不需要转引《新元史》中的转手材料”,要知道柯氏当时是翻检过多达八千卷的《永乐大典》的。

这次本社整理出版,对于此书得到更充分的利用,从而推动元史研究的进一步发展,是有意义的。

李伟国

二〇一七年元月

李伟国,历史学家,曾任上海古籍出版社副社长兼副总编辑、上海辞书出版社社长兼总编辑、上海人民出版社总编辑,浙江大学、华东师范大学、上海师范大学等校教授。主攻文献学,学术兴趣集中在宋史研究和敦煌学研究两方面。有专著两部,论文一百余篇,整理出版古籍十几种三百多万字。

原地址:https://www.chinesefood8.com/24789.html版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。

本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

上一篇:宋钧瓷及明清仿品