解析了《赵正书》篇名中这一“赵”字的由来,现在我们再来看秦始皇到底是该名“正”还是名“政”。

秦始皇的姓名,在传世文献中最早、最正式的记载,就是《史记·秦始皇本纪》下面这段内容:

秦始皇帝者,……以秦昭王四十八年正月生于邯郸。及生,名为政,姓赵氏。

另外在《史记·秦本纪》也记述说:“庄襄王卒,子政立,是为秦始皇帝。”但看这些记载,在秦这个“姓”与“氏”合二为一的转折年代,若是不考虑上文所说“姓”与“氏”的差别,用后世通俗的说法来讲,秦始皇姓赵名政,本来应该是毫无疑义的。

《赵正书》的出世,让许多非专业人士以及很大一部分从未关注过秦始皇姓名的中国古代史甚至秦汉史从业人员感到愕然的是:他到底叫个啥名?竹书的整理者,只是照样转述了《史记》的古注,并简单陈述说:“‘秦王赵正’即秦始皇。”没有对这一问题做出更加具体、更加清楚的说明。其实,秦始皇的名,和他的姓氏一样,也是一个需要花费一些气力才能梳理清楚的事情。

“正月旦日生,故名正”

关于秦始皇,《史记》当然是最系统的记载,同时也是最权威的记载,我们现在所看到的颇显混乱的局面,在很大程度上,也是因《史记》而生。

所以,下面还是从《史记·秦始皇本纪》以及《史记·秦本纪》的文本说起,而帮助我们了解《史记·秦始皇本纪》和《史记·秦本纪》文本的最佳途径,便是今本《史记·秦始皇本纪》在“名为政,姓赵氏”句下的被后世称作“三家注”的三种古注:

【集解】徐广曰:“一作‘正’。宋忠云‘以正月旦日生,故名正’。”【索隐】《系本》作“政”,又生于赵,故曰赵政。一曰秦与赵同祖,以赵城为荣,故姓赵氏。【正义】正音政,“周正建子”之“正”也。始皇以正月旦生于赵,因为政,后以始皇讳,故音征。

上面提到的《系本》,原名叫《世本》,是战国时期撰著的一部史书,主要内容是载录帝王卿大夫的世系,宋忠(或亦书作“宋衷”)是汉魏之际的学者,给《世本》做过注释,他的注本,在魏晋以后,通行于世。秦始皇的名叫“正”还是叫“政”的混乱,《世本》的文本在这当中起到了很大的作用。

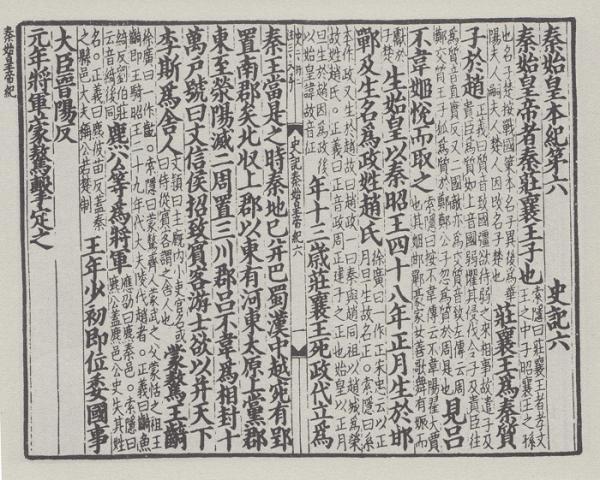

百衲本《二十四史》影印南宋建安黄善夫书坊合刻三家注本《史记》

古时“正”、“政”两字通用。现在“正”这个语义的字,古人可以写成“政”;反过来,“政”这个语义的字,也可以写作“正”。但这并不是说作为一个人的名字,你怎么写都一样,作为特殊的专名,毕竟还有一个正式的写法,或者说是本来的写法。

我们看《史记·秦始皇本纪》的原文,说秦始皇“以秦昭王四十八年正月生于邯郸。及生,名为政,姓赵氏”,上下通读,其“四十八年正月生于邯郸”与“及生,名为政”这上下文句之间,应当是有紧密关联的,也就是说,秦始皇的出生时间,是他爹给他命名的缘由,这就像《左传》记载郑庄公因“寤生,惊(其母)姜氏,故名曰寤生”一样(《左传》隐公元年)。“正月”从来没有写作“政月”的,因而秦始皇的名也只应写作“正”,而没有写成“政”字的道理。

但“正”、“政”二字既然相通互用,在写本时代,书籍靠手写传钞而存世,而流通,传钞过程之中,就很自然地会出现按照自己的书写习惯用通用字替代的情况。

上引《史记》古注中的“集解”,是指南朝刘宋裴骃撰著的《史记集解》,而《集解》引述的“徐广曰”云云文字,出自徐广的《史记音义》。这个“徐广”与裴骃同属南朝刘宋而他生年较裴骃要略早一些。徐广撰著《史记音义》,是在“研核众本”的基础上,“具列异同,兼述训解”(《史记》卷末附裴骃《史记集解序》)。因此,我理解,他说“(政)一作‘正’”,即“具列异同”,也就是列举他所看到的另一种《史记》的写本,是把“名为政”写作“名为正”;而“宋忠云‘以正月旦日生’,故名正”这句话,是徐广在“兼述训解”,也就是解释所见别本《史记》的文字(案今中华书局点校本《史记》是把“宋忠云‘以正月旦日生’,故名正”这句话视作裴骃的训解,与敝人理解不同),而他引述的宋忠的话,便是宋忠对《世本》的注释。

显而易见,这个《世本》的宋忠注本,是把秦始皇的姓名写作“赵正”(即使不是这样,至少宋忠认为应当以“正”字为是),而这种写法,与当时流通的某一种《史记》写本完全一致,而与现在通行的三家注本《史记》不同。

读《史记》“三家注”,特别是解读《史记》“三家注”,我们需要首先明确,这“三家注”之间,是一个前后相继的递进关系,即唐朝人司马贞撰著的《史记索隐》(即引文中“索隐”),在注释《史记》本文的同时,尚兼释《史记集解》,而另一位唐朝人张守节撰著的《史记正义》,则在注释《史记》本文的同时,尚兼释《史记集解》和《史记正义》。换句话说,某一处文字,在同时具备“三家注”的时候,若无特别的说明,他们所依傍的《史记》本文,在这一处的文字,应该是一致的。这是我们在读解上述“三家注”的时候,应该具备的一个基本前提。

在这一前提下,我们可以看到,《史记集解》注明徐广曰“一作‘正’”的异文,就说明《集解》本所依据的《史记》本文,是书作“政”字,所以才会依据徐广的《史记音义》列出“正”这一异文。《史记索隐》注出“《系本》作‘政’,又生于赵,故曰赵政”,是针对《史记集解》引述徐广《史记音义》提到的宋忠注本《世本》,说明他所看到的《世本》与徐广看到的宋忠注本不同,这个字与《史记》本文相同,是写作“政”,而不是“正”。《史记正义》所说“正音政,‘周正建子’之‘正’也。始皇以正月旦生于赵,因为政,后以始皇讳,故音征”,是针对《史记》别本和宋忠注本《世本》所书的“正”字,为其注音释义,实际是在订正《史记》本文的讹误,指出应以作“正”者为是。

不过今本《史记》的“三家注”,原来都不是附在《史记》全书中的,而是只摘录所注释的本文,对其做出注释,在被后人附入《史记》书中时,都有不同程度的改变,其中尤以《史记正义》变动最大,略去很大一部分内容。通读上下文义,《史记正义》这处原文,其“因为政”三字,理应书作“因为正”,不然的话,就逻辑就不通,不成人话了,现在写成“政”字,应是刻书的书商没有看懂其文义,为与《史记》本文统一而随意做出的更改。

张守节在《史记正义》里讲的道理,就是我在前面谈到的始皇之名与其出生月份之间的对应关系。不过《史记正义》在给“正”字注音时谈到的“后以始皇讳,故音征”,这个说法并不准确。前人对此或认可,或不认可,有过种种说法,由于多牵涉到当时汉语的声调问题,往往不易述说清楚,其中陈垣先生据清人梁玉绳之说而发挥之,所说最为明晰:

“正”本有“征”音。《诗·齐风》“猗嗟名兮,美目清兮,终日射侯,不出正兮”,《释文》:“正,音征。”《小雅·节南山》“正”与“平”、“宁”为韵,《大雅·云汉》“正”与“星”、“赢”为韵。其非为秦讳明矣。(陈垣《史讳举例》卷一《避讳改音例》。案梁玉绳说见所著《史记志疑》卷四)

此说简明扼要,可以视作确切的结论。

“受命于天”之“正”

《史记正义》所说的“周正建子”,是用地支纪月法来表示周人用历一年启始于子月,也就是以子月为岁首。

地支纪月法也可以称之为十二支纪月法。这种纪月法,用现代的天文术语讲,是把“地平圈”十二等分,用十二支给每一个刻度定名,再把“初昏”也就是天刚刚黑的时候北斗柄指向哪一个刻度,定为某月:如斗柄指向地平圈的子位,就是子月;指向午位,就称午月。当然,所谓斗柄指向的变化,是由于地球公转过程中所处的位置而造成的视觉差异,这一点大家都能够明白。

所谓“地平圈”,是指天球的地平面(通过天球中心并与铅垂线相垂直的平面)与天球相交而形成的一个大圆。这个概念,很多文科生可能不大容易理解,那你就简单地把地面理解成一个平面(当然文科生也知道地球实际上圆的,而圆球的表面肯定不会是平面而是球面),再把它想象成面板上一块被擀面杖擀平的面,地平圈就是像上海人用小碗小碟子卡饺子皮儿似地给这个平面卡出的一道圆圈。

费这么大劲儿讲这个概念干啥?若不继续深究其他问题,似乎不讲也行,因为从表面上看,它只是帮助我们更准确地认识东南西北这些方位。东南西北谁还不知道,还有什么准确不准确可言?我想很多人都知道,中国古代有一种颇为流行的空间观念,是“天圆地方”,但东南西北这些方位,并不是对四方块儿大地的区分。想想360°的方位划分就能明白,东南西北不过是其中0°、90°、180°和270°这四个特殊的刻度而已。也就是说,这种方位术语,实际上是表示圆周的刻度。这样,我们就需要“地平圈”这个表示“圆圈儿”的概念了。尽管它是假想的,却适合我们对方位认识的需要。

这个“地平圈”十二支刻度与东南西北这些方位的对应关系,可图示如下:

看了这个图,现在我可以告诉大家引入“地平圈”这个概念更深一层的意义了,它可以帮助我们把月份和天球黄道上的十二辰联系到一起,因为十二辰也是用十二地支来表示的,其与东南西北各方位的对应关系,与“地平圈”的十二支刻度是完全一致的。这可以让我们更加清楚、准确地认知十二支纪月法实质上是与太阳视运动周期(也就是地球的绕日周期)固定联系在一起的,因而是与体现太阳视运动位置的节气、中气相联结的,从而也就能够更加清晰地理解秦始皇取名为“正”的涵义。

斗柄方向与时令关系表

由“初昏”时分斗柄所指地平圈十二支刻度来确定月名这种方式,古称“斗建”。上古时期不同时代或同一时代不同地域政权所认定的岁首,其所在月份往往不同。这种区别,通常就是用“斗建”来表示的。例如,若将冬至所在之月的子月(“初昏”斗柄正北向,指向地平圈的子位)作为一岁之首,逐月推延直至亥月亦即十二月为岁终,这就是所谓建子为正,称作“子正”。依据“斗建”的不同来确定岁首所在的月份,统称“建正”。“建正”的不同,意味着岁首所在月份的不同,这实质上也就是每一年开始时地球公转所处位置的差异,而这种差异,会造成四季与月份对应关系的不同。

传统历史文献记载,夏、商、周三代的岁首,即各自不同。《史记·历书》记云:“夏正以正月,殷正以十二月,周正以十一月。盖三王之正若循环,穷则反本。”这是用夏正的月序来讲述夏、商、周三代“建正”的不同,亦即所谓“三正”。对此需要再稍加说明的是,《史记·历书》讲夏人是以“建寅”之月为正月(又称“寅正”),商人是以“建丑”之月为正月(又称“丑正”,此月为所谓夏历的十二月),周人是以“建子”之月为正月(又称“子正”,此月为所谓夏历的十一月)。

夏商周时期所谓“三正”与四季诸月对应关系表

古人迷信阴阳五行和帝王嬗代之间存在着神秘的对应关系(这也是我前面提到的所谓“天人合一”的主要内容),按照上述“三正论”者对“周正建子、殷正建丑、夏正建寅”的解释,夏、商、周三代递相更迭,各自使用了不同的历法,而这显示出新王朝需要“改正朔”以示“受命于天”。秦始皇受此“三正论”影响,自以为秦乃继周而兴,故以“建亥”之月亦即所谓夏历的十月为岁首(即较周人以夏历十一月为岁首再依次后退一月),以示新膺天命,除旧布新。惟秦人改“建正”而不改月序,仍然承用夏正的月序,所谓“夏正”的正月就是大秦的正月,“夏正”的十月仍是大秦的十月,并没有把十月改为正月。

汉初承用秦制,也以十月为岁首。直到汉代武帝太初改历之后,才以正月为岁首。此后两千余年,除了王莽和魏明帝(曹叡)时用殷正(建丑),武则天和唐肃宗李亨一度用过周正(建子)之外,都用所谓夏正建寅,并以此正月作为岁首。王朝更替,岁月绵延,延续至今,这种历法仍有“夏历”之称,实际只是取义于建寅为正之“夏”,并不真的是所谓大禹开国的那个夏朝行用过的历法。

又现代学者的研究表明,这种夏、商、周三代“建正”递相更易的说法,并不符合历史实际。有人认为,所谓周历、殷历、夏历,不过是春秋战国时代各诸侯国使用的子正、丑正、寅正的代称罢了。

讲清楚这些基本的古代历法知识,我们才能清晰准确地理解张守节所说“‘周正建子’之‘正’也”这句话的涵义。这句话的意思,是说秦始皇取名的这个“正”字,就是“建正”的“正”,这也就是“正月”的“正”。

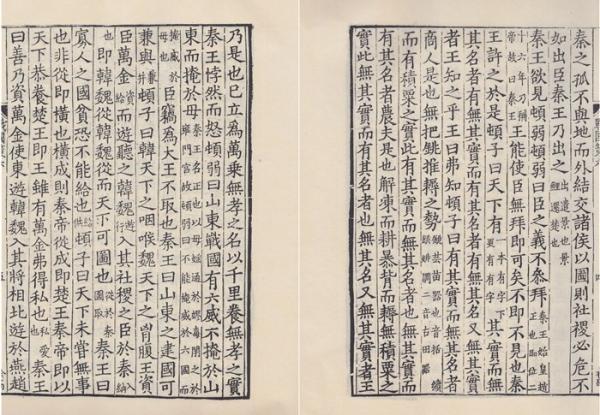

凤凰出版社影印宋刊十四行本单附《集解》之《史记》

然而,恰恰就是这个“正月”,我们看到,司马迁撰著《史记》,在《秦楚之际月表》中,却是在秦二世二年这份“月表”中第一次出现正月时把它写作“端月”,唐人司马贞在《史记索隐》中对这一写法解释说:

二世二年正月也。秦讳“正”,故云“端月”也。

针对这一重要史实,清人梁玉绳进一步清楚阐释说:

始皇以正月生,遂以“正”名之,惟其名“正”,是以改“正月”为“端月”。

结论:是“则知《史记》古本是‘正‘字’”(梁玉绳《史记志疑》卷四)。

其实早于梁玉绳,宋人王楙即已从当时秦人的言语和文字中,找到其他改“正”为“端”的事例,以证成司马贞的看法:

卢生曰“不敢端言其过”(德勇案:语见《史记·秦始皇本纪》),秦颂曰“端平法度”,曰“端直厚忠”(德勇案:文见《史记?秦始皇本纪》载琅邪刻石铭文,惟据今本《史记》,“端直厚忠”系书作“端直敦忠”),皆避“正”字也。(宋王楙《野客丛书》卷九“古人避讳”条)

梁玉绳后来也注意到了这些事例,并一一举述,用以证成“始皇名‘正’,秦人讳之,故改‘正月’为‘端月’”(《史记志疑》卷一〇)。

除此之外,梁玉绳还举述了其他一些证据,来证明这一点:

高诱《吕氏春秋》序作“正”字,孔仲达(德勇案:“仲达”为孔颖达字)《毛诗序》作“秦正”,《公羊》哀十四年疏云“始皇名正”,《谷梁序》疏云“秦正起而书记亡”,庶几不误。(《史记志疑》卷四)

其实,在这方面,还有其他一些例证,如《战国策》高诱注,不止一次提到“始皇赵正”或“秦王名正”(《战国策·秦策四》)。

《中华再造善本》丛书影印宋绍兴刻本《战国策》

特别需要指出的是,唐徐彦《公羊注疏》卷二八哀公十三年下引纬书《春秋说》,不仅也有“秦正起”的说法,同时徐氏还就此做出清楚说明云:“《秦本纪》云‘始皇名正’。”这就可以更加确凿无疑地证明了梁玉绳“《史记》古本是‘正’字”这一判断。

“正”如何成了“政”

那么,为什么传世《史记》的主流文本以及其他一些著述会把这个“正”字写成了“政”?当然造成这一局面的首要前提,是“正”、“政”两字古时本可相通互用。其次是裴骃撰著《史记集解》时,选择和依据的版本,被此书钞录者以“政”通“正”,随意做了改写。进一步使这种文本趋于凝固的,是唐人司马贞撰著《史记索隐》引述当时所见的《世本》,为裴骃选择的文本找到了文献的依据。但司马贞的《索隐》,在唐代并没有附入《史记》本文流通,至宋代刻本流行,始附太史公书并传,所以,宋代以后就对社会产生了普遍和近乎绝对的影响,读《史记》者就再也见不到“赵正”这个名字。

《赵正书》虽然是一篇小说,但以史说事儿正是小说固有的特点,说事儿虽然很随意,却也没必要非改人名不可,用史上真实的姓名,会更加方便,也会使所说的事儿更像回事儿。所以,作者在这篇小说里就采用了秦始皇的本名。《赵正书》的发现,不仅促使我们在前人研究的基础上进一步深入探讨秦始皇的姓名问题,若是反过来看,这部西汉时期的写本,也可以帮助我们进一步认定秦始皇的名字的正确写法,确实是“正”而不是“政”。

明确了秦始皇的大名是个“正”字,我们就可以“说文解字”,看看这个名字到底寓有什么样的语义。

前面已经谈到,按照《史记·秦始皇本纪》的文义和唐人张守节的理解,“赵正”的“正”字是取自这家伙的出生时间是在正月,因此,我们就应该从“正月”之“正”的涵义来认识秦始皇这个大名当中到底是蕴涵着怎样的旨意。

这话让我们从很多人都很熟悉的《春秋》开篇的话谈起。《春秋》纪事,起始于鲁隐公元年,起首的句子很简单,但云:

元年春,王正月。

《左传》对这个“王正月”做了个很实在的解释:“元年春,王周正月。”西晋讲《左传》的杜预,又进一步解释说:“隐公之始年,周王之正月也。凡人君即位,欲其体元以居正,故不言一年一月也。”(杜预《春秋经传集解》卷一)

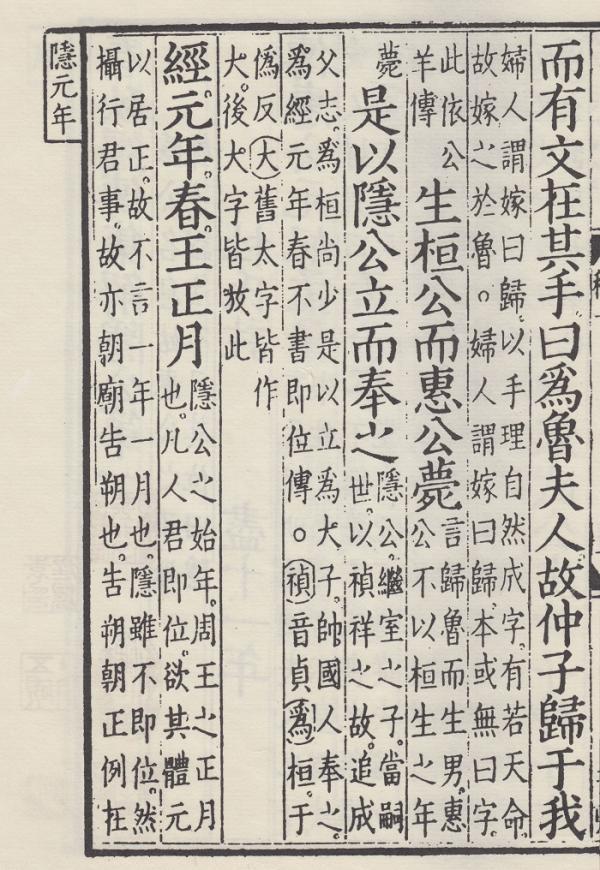

《中华再造善本》丛书影印元相台岳氏荆溪家塾刻本杜预《春秋经传集解》

杜预在这里讲的“元”,本来就是脑袋的意思,稍加引申就是抽象的魁首,通俗地讲,就是“老大”。“正”的本义是不偏不倚的正中央,也就是现在网络语言通行的C位,稍加引申就是标准,就是样板,用现在大家更容易听得懂的市井语汇来表述,则可称之为“标杆儿”。串起来讲,按照杜预的意思,《春秋》一开篇讲的这句话,是要讲明天下万民都要奉君王为老大,一切言行居止也都要以他为标杆。讲《春秋》的公羊家和后世经学家,对此做了很多玄而又玄的发挥,竟把这么简单的文句,抽象成像外星人讲的话似的。不过经学是“专家”之学,古今经学家话都是这么一种特别的说法,他们有一整套自说自话的话语体系,我们读书治史,只能看到什么说什么,那些言而无征想着说的话,大家别拿它太当回事儿就是了。

“老大”和“标杆儿”这两个词儿,虽然学者听着没有什么层次,可它在社会组织和社会活动当中的意义却非同小可。从这一角度看,人和猴子比,并没有体现出多少进化的优势,身当“老大”,手握“标杆”,实际上也就是猴王才能享有的给群猴儿定规矩的特权。这么一讲,大家就能够明白了,这个“正”字,所关甚大,谁掌握了它,实在是一件大得不得了的大事。

“正”字这一重“标杆儿”的涵义虽然很大,但并不玄虚,它是有一个实实在在的缘由的,即“正”字之所以能够成为“标杆儿”,是中国古代的历法有一个特殊的问题,需要有一个这样的“标杆儿”。

中国传统的历法,是所谓“阴阳合历”。其中的“阴历”部分,大家都比较熟悉,简单地说,即“积月为年”,累积过十二个月(平年)或十三个月(闰年),就算一年。但这与“年”的本义或是它的缘起是有明显差距的,即“年”的本义或者说它的缘起,是地球绕日运行的周期(这也就是太阳绕地“视运动”的完整周期),古人更“职业”的用语,是将其称之为“岁”(《周礼·春官宗伯》之“太史”郑玄注),而“阴历年”的平年短于这个周期,闰年又长于这个周期。严格地讲,也可以说它就根本不是个年。至于这个“阴阳合历”中的阳历年,很多人可能颇感陌生,甚至闻所未闻,但这都是被某些方面的胡乱宣传害的,其实它就在我们每一个人的生活之中,现在也还留在那里:人们熟悉的二十四节气,就是中国“阳历年”最突出的体现。与“阴历年”相比,“阳历年”与地球围着太阳转的周期完全一致,所以是一个地地道道、真真实实的年。

因为真实,其每一天都对应着地球在其公转轨道上的一个特定的位置,因而这种“阳历年”的起迄,是很容易确定在地球公转周期中一个特定的日子的。若不考虑其他社会因素的影响,把这个日子,定在地球绕日运行的一些特别的点上是最好的。比如冬至、夏至、春分和秋分,这四个都是具有转折性意义的点;退而求其次,也可以定在这四个点之外那些“节气”上,因为这些“节气”是对上述四个点之间地球运行轨道有规律的分割。简而言之,循“天道”而行,这就是过“阳历年”、过“真年”的好处。

这个“阳历年”的另一个好处是,由于在这个“真年”的一年当中每一个节点都是一致的,即使人们由于某种原因,会选取其中不同的节点作节庆的纪念日,在一个统一的体系内,彼此之间也不容易产生混乱,可以并行不悖。

“阴历年”的情况,则与此有很大差别。由于它本身严格地说不是个“年”,可为了照顾一年中“月”的完整性和日期与“月相”(案指月亮的圆阙形态状况)的对应关系,又要照顾季节与月份之间相对稳定的对应关系,在按照月份来排定和划分这个粗略接近一年的周期时,不得不以一定的时间间隔设置闰年,这样排定的年份,其不同年份每个月中的具体日子与地球在公转轨道上的特定位置本来就会有很大差距(其实不管是不是设置闰月,这种差异都会存在,设置闰月之后,只是减小了差异的尺度而已),不易规整地安排包括各种节庆在内的社会生活;更要命的是,一年究竟从什么时候开始,这本身就是一个很不确定的事情。

其实不管是“阳历年”还是“阴历年”,都是人定的“年”,而既然是人定的,从本质上来讲,就都是一种主观的选择,但“阳历年”严格依循地球公转周期而定,因而每一年的起迄点是固定不变的,而“阴历年”由于没有这样的固定的点可以依托,而且只能以“月”作为基本单位来确定一年起迄的时间,若是把一年开始的时间选定在不同的月份,每一年过年的时间,就会有非常大的差异。

实际的情况是,在中国古代,地球公转过程中有两个节点,人们是比较重视的:一个是冬至点,另一个是立春点。过了冬至,我们北半球上每一天的长度从由长变短改为由短变成,从太阳那里获取的热量,由一天比一天少,转换成一天比一天多。所以,这是一个特别重大的节点。但由于海陆位置关系等因素的影响,地表的气温,并不是过了冬至就发生这种转折性变化,气温的升高以及主要受气温影响所造成的物候的变化,通常还要滞后一段时间,大致还需要一个月左右的时间,气温才会明显回升。这个转折的节点,大致是在立春前后。由于冬至到立春之间的这个变化,是人们主观感觉到的一个重大变化,它又与农事活动的周期具有紧密的对应关系,所以,在中国古代,不管是“阳历年”还是“阴历年”,都很重视这一时期,人们所认定的一年的起迄,便都是在这一区间。

《史记·天官书》如下一段记载,可以帮助我们具体地了解秦汉时期及其以前人们对上文所说相关问题的认识:

凡候岁美恶,谨候岁始。岁始或冬至日,产气始萌;腊明日,人众卒岁,发阳气,故曰初岁;正月旦,王者岁首;立春日,四时之始也。四始者,候之日。

这里所讲的“四始”,实际上是四种“新年”启始的时间。

百衲本《二十四史》影印南宋建安黄善夫书坊合刻三家注本《史记》

在这四种“新年”之中,冬至和立春比较简单,就是上述两个比较特别的节气。说冬至“产气始萌”,用现代的术语讲,就是每天的日照时间开始逐日加长,地面获取的热量开始逐日增多。说立春为“四时之始”,这四时是指天文学意义上的春夏秋冬“四季”,它与日用历法上四季是有明显差别的,即春季开始于立春,而后者开始于正月初一,也就是所谓“元旦”。简而言之,这是两种“阳历年”的开始时间,冬至重天文,立春重物候,但年年岁岁,二者都是在一个固定的日子。

稍微有些麻烦的是“腊”这个日子。它不在二十四节气体系中的任何一个节气点上,但具体的时间,实际上仍是处在地球公转轨道上一个特定的点上。“腊”的日期的不固定性,在汉末王莽纂位之初“改汉正朔伏腊日”事上可以看得一清二楚。史称当时已成老太后的元帝王皇后,“令其官属黑貂,至汉家正、腊日,独与其左右相对饮酒食”(《汉书·元后传》),可知王莽新改的腊日与汉家旧有的腊日确实并不相同。

所谓“腊”的性质,与“伏”十分相似。东汉应劭《风俗通议》记云:“《户律》‘汉中、巴、蜀、广汉自择伏日’,俗说汉中、巴、蜀、广汉,正(德勇案:据文义此“正”字应正作“其”)地温暑,草木蚤生晚枯,气异中国,夷狄畜之,故令自择伏日也。”(《艺文类聚》卷五《岁时》下)这是伏日随地域不同而做的变通,故至后来在曹魏时又“改诸郡不得自择伏日,所以齐风俗也”(《晋书·刑法志》)。

尽管腊日和伏日一样,在早期都有一定的不确定性,但若是落实到与地球绕日周期中特定时点的对应关系上,则仍然是有一定规矩的。许慎《说文解字》谓“冬至后三戌,腊祭百神”,这应该就是所谓汉家的腊日,它所锚定的,是冬至这个特点的时点,即冬至以后的第三个戌日,只是每一年较冬至日后延的日数稍有差别而已,在本质上仍然属于“太阳年”的一种“新年”。“三戌”这个日子,决定了腊日一般是在冬至后十天上下,大致是在冬至到立春之间这一时段之内,即前文所说人们乐于安排新年启始时间这一时段之内。

汉家腊日与新莽腊日的不同以及巴、蜀、汉中、广汉诸地与中原等地腊日的不同,这些都体现出腊日与冬至和立春不同的社会人文因素的强烈渗透,故《史记·天官书》特别记述说此日是“人众卒岁”的标志。然而,尽管如此,《史记·天官书》中“发阳气,故曰初岁”的记载,还是表明了“腊明日”这个“新年”实质上仍然更有天文特性。

与上述三种“新年”截然不同的,只有“正月旦”,即正月初一这一天。《史记·天官书》对它没有做任何天文或是物候的说明,只是记云“王者岁首”,也就是说这是一个人间君王的“新年”。

这个“新年”与上述三种“新年”最大的不同,是它绝不属于“阳历年”,只属于“阴历年”。不过在汉武帝太初元年改历之前,这个“新年”每年过年时间的不同,并不仅仅是像现在这样与“太阳年”具体日子有所出入,而是大年初一所在的“正月”,往往会有更大的不同。

在前面的叙述中,我已经谈到,按照传统历史文献的记载,夏、商、周三代的岁首是各自不同的,这也就是所谓“周正建子、殷正建丑、夏正建寅”的“三正论”。这种说法,实际并不可靠,但春秋战国时代各诸侯国使用的历法其岁首月份不尽相同却是一个确切无疑的事实。夏、商、周三代“三正”更迭的说法,也可以看作是早期历法岁首混乱不一的一种曲折反映。

以这“三正”代表的三种岁首,亦即“建寅”、“建丑”和 “建子”,若以所谓“夏历”的月序、也就是和现行农历相同的月序来表述的话,是分别处在正月、十二月、十一月。这一时期,大致仍然处于前文所说冬至到立春这一时期之内。这反映出“三正”之间的差别,还是前文所说更侧重天文因素,还是更侧重基于天文因素的物候因素,而其着眼的时段,同那些“阳历年”并没有什么不同。

问题是这“三正”之月的初一,体现的是同一种“新年”,也就是说本来都是“正月旦” ,都是正月初一,而其相互之间,时间的差距却实在太大了。可想而知,若是在一个统一的国度里,这会造成多大的混乱。

相互对比,我们很容易明白,上述三种“阳历年”都是唯一的,确定的,因为它们都是“天”定的,而这种“阴历年”则是不确定的,因为它是“王者岁首”,是人定的。那么,人怎么定这个“年”呢?很简单,就是确定岁首的月份是哪一个月,所以这个月份才会被称作“正月”,即以此为正,依次排列其他的月份。

相对于其他“王者”所确定的不同岁首,某一君主认定的“正月”自然还具有排他的意义,这是“正月”之“正”更深一层的寓意。于是,我们也就能够明白,《公羊传》对《春秋》“王正月”这一写法的阐释,还是颇有合理的因素的,即“何言乎‘王正月’,大一统也”,不难看出,这样的写法,是在凸显周王室通行于普天之下的历法。所谓“王正月”对“大一统”观念的体现,与杜预所说的“居正”实际上是一回事儿,都说明这一个“正”字,乃是一个象征“王者”权威的“标杆儿”。

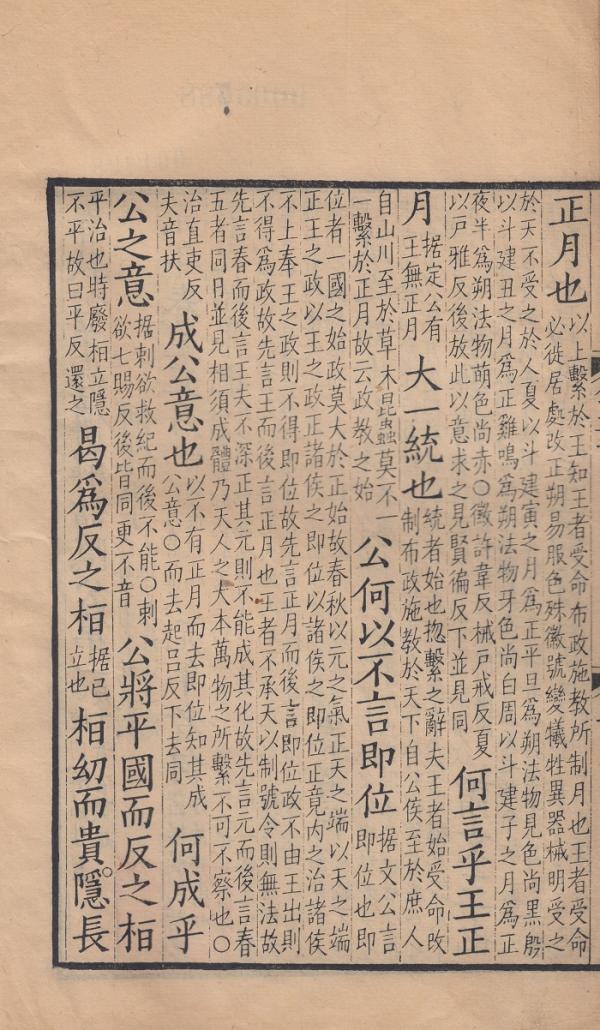

清道光扬州汪氏问礼堂仿宋刻本《春秋公羊经传解诂》

不同的正月,代表着不同“王者”的岁首。《史记·天官书》所说的“正月旦”,也就是后世常讲的“正朔”。明白这一点,我们也就更容易理解这个“正”字的神圣象征意义,才会切实地理解,为什么启伐有扈,要把“威侮五行,怠弃三”来作为其必予严惩的弥天大罪(《尚书·甘誓》)。即以秦始皇本人而论,就在秦始皇二十六年他一举吞并关东六国时候,与“车同轨,书同文字”相并,历法也“正以十月”,也就是由所谓周之“建子”改为秦之“建亥”,每年都在十月初一过新年,用以显示秦之水德胜于周之火德(《史记·秦始皇本纪》、《史记·历书》)。

好了,现在大家就能明白我在前面讲述那么多十二支纪月法等天文历法知识的用意了——非如此,便无法说清楚“建正”是什么意思并进而阐明“正”这个名字究竟意味着什么。在此基础上再来审视秦始皇以正月生遂以“正”名之这一史实,就会体味到很多别样感觉。

我们不妨设想一下,当这个恶棍血腥征服天下各地的时候,他要是念叨起自己的名字,都会联想到一些什么呢?也许他会想到,这天下是我打下来的,当然要由我自家的孩儿传之“二世、三世至于万世,传之无穷”,这一点是明确在《史记·秦始皇本纪》记载的,前面我已经谈到;也许他还会想到,老爹给我取名选用的这个“正”字,已经兆示天下大臣小民,不管想什么、干什么,都要以我这个大秦皇帝为标杆儿,向我这个大秦皇帝看齐,普天之下的日子,也就都随着我定的规矩来过了。秦老爹真牛,老子得先有那个霸道的雄心,儿子才能成好汉!

原地址:https://www.chinesefood8.com/25776.html版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。

本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。