在沪原军校同学的聚会上,一位同学拿着一张在上海图书馆找到的当年军事干部学校录取的名单,复印后发给各位同学。这5158人中,有我和几乎所有在座同学的名字,大家倍感亲切,你一言我一语地谈起当时的情景。

军事干部学校简称为军干校,或叫“参干”,现在很少有人知道和理解这个词汇了,但在70年前,它在我们青年学生中引起了很大的震动,并改变我们的生命轨迹。

1950年6月25日,朝鲜战争爆发。我所在的东亚中学,每天上午第二节课和第三节课之间,用20分钟的时间,由老师或高年级的同学宣讲时事和历史,进行爱国主义和国际主义教育。“抗美援朝,保家卫国”已成为街头巷尾议论的话题。遇到当时最强大、最现代化的敌人,摆在面前的就是要组建现代化的部队,这不仅需要先进的武器,更需要有文化的人去掌握,而当时军队的文化水平相对较低,很多是小学甚至文盲和半文盲。在这样的背景下,中央军委、政务院于12月1日发出《招收青年学生和青年工人参加各种军事干部学校的联合决定》。

当时我还是个中学生,对时事还是处在懵懂状态,甚至连朝鲜具体位置还很模糊,但经过一系列的宣传,激发了包括我在内的同学们的爱国热情,更感到兴国的责任已落在我们这一代人的两肩。上海市和各区县很快成立军事干部学校招生委员会,我的堂舅父任民鉴还是市招委的委员呢,我所在的学校也相应成立保送小组,由工会小组长蒋森清(后任党支书)、教务处副主任李宝之、政治教员周勤中和校团支部书记王莹(已退休的主任医师,职业病专家)组成。“参干”要有三个必须,就是必须本人自愿,必须家长同意,必须组织批准。学校保送小组的老师做了大量认真细致的工作,特别是王莹这个比我大两三岁的高年级的校团支部书记,表现了非凡的领导能力,常在下午放学后召集团员和积极分子开会、座谈、个别谈话,又在全校大会上讲话动员,在保送工作中起到重要的作用。

参干,参干!成了同学们的呼声。那天我走到教导处门口,看到很多同学聚集在一起议论,原来是书法颇佳的李显森同学用大红纸写的决心书,下面已有很多同学签名。我毅然背着父母,“先斩后奏”, 满怀激情签上了自己的名字。但招生规定,报名年龄在17岁以上,我只有15岁。李显森、陆梅清、邓其铭等同学给我出主意,你就填写十六岁嘛,现在已是12月了,过几天不就是17岁了吗?那时还没有严格的户口制度,学校也没有要求对照户口簿,我顺利交上了报名单。

回到家里,我怀着忐忑的心情,将报名的决定告诉长辈,果然不出所料,爸妈一百个不同意。那时我们和外公一家生活在一起,妈妈是长女,外公把我当成长房长孙,钟爱有加,听说我要去参军,当然也不赞成,说:“你才15岁,应该好好读书,长大一点再去也不迟。”这也难怪,几十年战争的残酷在他们的脑海中还没有消失,“好铁不打钉,好男不当兵”的传统思想根深蒂固,加上当时各种谣言四起,爸爸到学校“吵”,说什么也不让我参加。家庭不同意,学校是不会保送的。

就在这个时候,我参加了上海大中学生纪念“一二·九”爱国运动的游行,中旬又在天蟾舞台聆听了警备区郭化若司令员等首长阐明抗美援朝和国防建设形势以及动员青年学生“参干”的讲话,更加坚定了我的决心。马上就要体检了,家里还没有同意。无奈之中,我想到在上海警备区政治部工作的舅父任荣润。他很支持,陪我到学校同老师说:“……家里商量后,完全同意……”当时的形势下,一个穿军装的人来到学校,说话有多大的份量可想而知。果然舅父走后,老师拍拍我的肩膀说,没问题了。不久校保送小组让我参加了体检。

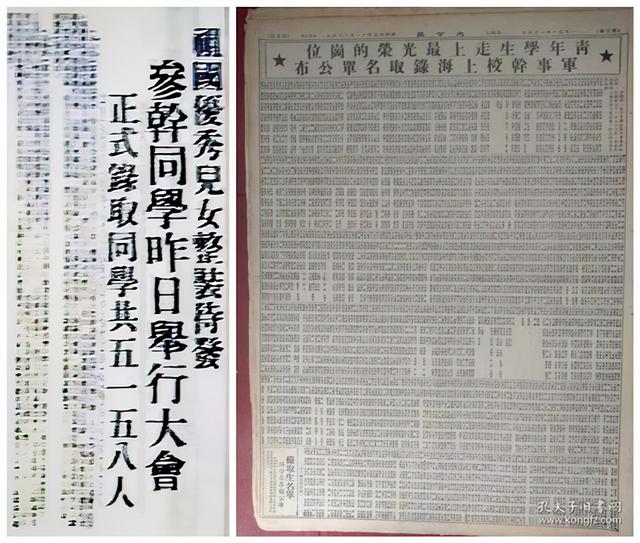

1951年元旦后,校团支部书记王莹在全校大会上宣布:经上级审核,李钧衍、冯淑仪、洪作伟、邓其铭等11名同学被批准参加军干校,过几天报纸上再正式公布录取名单。我们几个被推到全校同学面前,戴上大红花,和大家一起高唱“当祖国需要的时候,马上拿起枪,冲过鸭绿江……”我兴奋极了。但这支歌不能也不敢在家里唱,只能默默埋在心里。直到1月5日在上海各大报纸上,我的名字刊登在5158名被录取参加军事干部学校的名单中,父母亲看到后只好默认了,我暗暗庆幸这一关总算通过了。

然而,我接到的录取通知书是到军医干校。这可能与王莹在我的报名单上填写的个人表现(现在叫鉴定):“个性沉静,不善言语”有关。没有到理想的纯军事学校,家里却似乎得到安慰,认为做医务工作,可以不用上前线了。军校地点在沈阳,这在当时来说是很遥远的地方,父母那里无疑又是一关。还是舅父任荣润以善意的谎言告诉外公和我父母,说是去南京,并说他常到在南京的华东军区办事,可以去看我……三姨任惠珍和隔壁大昌行的荣哥成了我这几天行踪的“联络员”,一切都瞒着外公和父母进行。

1951年1月9日是报到的日子,窗外寒风凛冽,室内却是热气腾腾,一大家人都来为我送行。外婆一早就烧好我爱吃的腊肉焖饭,但我吃了几口就吃不下了。大家都劝我再吃一点,外公说:“吃不下就不吃吧,反正南京也不远……”我忍不住泪水夺眶而出,只能默默地在心里请求他老人家原凉吧。爸妈要送我,怕泄露“天机”,我坚决不让,相持不下时,惠珍三姨说由她送吧,总算给我解了围。临走时,我含泪向外公外婆、爸爸妈妈深深一鞠躬。

那天正是三九的第一天,天上下着毛毛细雨,使人倍感寒意。到校后老师和同学给我们11位同学戴上大红花,送到虹口区东北角某大学的校园。那里操场上已红旗招展,热火朝天,大喇叭里“雄赳赳,气昂昂,跨过鸭绿江……”等歌曲响彻云霄。被批准参加各军、兵种干校的同学陆续到来,分别在各教室休息待命。马上就成为同一军校的同学了,说不定在不久的将来还会是同一个战壕的战友呢,“自来熟”地互报各自的学校和自己的姓名。工作人员送来每人一盒精美的点心,里面有一张粉红色的由陈毅、潘汉年等军政首长署名热情洋溢的信,给我们很大的鼓励。同学们一面吃一面谈理想、谈抱负,互相鼓励、拥抱、签名,好像是认识多年的老朋友了。一位邓姓同学在我的纪念册上写道:“今天有幸在上海认识,明天在国防岗位上见面”。

另一个场面是有送行的家长千叮万嘱,依依不舍。此时此刻的我多么希望爸妈能为我送行,为我祝福,哪怕说几句挽留的话啊!可是我却不能让他们来,心中未免涌起阵阵酸楚。这时从喇叭里传来了“空军大队出发”“通信兵大队出发”……的命令。我不由自主地离开教室来到走廊,看到窗外操场上一批批同学登上了卡车,唱着“再见吧妈妈……祝福我们一路平安吧……”离开校园,踏上征途。想到自己也即将离开生我养我的土地,想起这个月报名“参干”的经历,有自豪也有惭愧。

就在我沉思的时候,喇叭传来军医大队出发的命令。我们上了卡车后,都很兴奋,不由自主也唱起了“再见吧妈妈……”没想到卡车并未向火车站,而是送到汉口路的惠中旅馆(现中福城),原来由于车次安排的原因,要第二天晚上才能出发。军校领队在鸿运酒楼(现正兴馆)招待我们吃晚饭,并介绍军校及沈阳的天气情况,以消除我们对东北的神秘感。

晚饭后我特别想家,汉口路离我家很近,十几分钟的路就到了,我辗转难眠,只好打电话给我家隔壁的荣哥告知我的情况。第二天一早,惠珍三姨来了,陪我出去吃早点,告诉我爸妈都很好,让我放心,并把宝珍二姨托在鞍钢工作蔡姓同学照顾我的信给我。下午民鉴舅父受他母亲、我叔婆之托,一定要把实情告诉我爸妈,爸妈知道后带着弟弟来看我,大概是民鉴舅父做了工作的关系,都很平静。妈妈嘱咐我到军校要努力学习,好好工作,照顾好自己。爸爸从口袋里拿出一封信给我,说有个在日本中华同文学校很要好的蓝姓同学现在天津中原公司任总经理,如在部队呆不下去,可持这信找他……我已立志参军,岂能当逃兵?但为了让他们放心,就把信收下了(他们一走,我就把信撕了)。这时爸妈好像才注意到我已穿上军装,说很神气,又让我和弟弟到照相馆合影,然后依依不舍地分别了。

晚上我随大队乘卡车出发,一路上唱着战歌,引来无数行人注目,挥手致意。北火车站前灯火通明,人山人海夹道欢送我们。没想到爸爸妈妈和我最好的荣哥,居然以亲属的身份,胸前戴着红花,在车站的入口处等候多时了。我心情无比激动,流下了惜别的眼泪。进站后,学校的老师和同学们早已站成一排,挥舞着彩旗来欢送。我和老师同学一一握手告别,以无比自豪的心情登上北去的列车,跨长江,越黄河,出了山海关,直达东北的重镇,“抗美援朝”后方总基地——沈阳,正式踏上征途,开始了新的人生。

七十年前,是党的指引,真理的召唤,让我投身到滚滚的革命洪流中,在解放军这所大学校里,经受锻炼和考验,从一个幼稚无知的青年学生,成长为一名光荣的人民战士。现在,这5158名同学都是耄耋之年了,大多数已离队,留队的也都退休了。虽然早已脱下军装,但无论在哪个岗位上,都保持着军人的本色,因为我们牢记,不管穿不穿军装,都是军人。现在国家已成立退役军人事务部,并发给退役军人一幅《光荣之家》,这标志着一辈子的光荣。祖国没有忘记我们。(李钧衍)

原地址:https://www.chinesefood8.com/28396.html版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。

本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。