郑骁锋

编者按: 2005年,浙江遂昌金矿被列入国家矿山环境与生态治理重点项目,开始进行矿山旅游开发。

在一期项目的建设过程中,施工队须对明代古矿洞积水进行爆破排泄。随着惊天一爆,水流倾泻而下,三天三夜而不枯竭。

而更让在场所有工人目瞪口呆的是,一个气势恢弘的巨大石窟出现在眼前。浙江省国土资源厅立刻组织有关专家对这个神秘洞窟进行了考察。通过碳14取样测试,专家发现该矿洞为唐代乃至更早的古代金矿采矿遗址,同时在同边的山体中还发现了类似的四十多处探矿、采矿遗址和大量古矿渣、炉渣堆积物。一个沉睡千余年的唐代金窟由此重现天日。

驱使作者郑骁锋探访遂昌的原因,不仅仅是这座金矿的再现传奇,还因为这里与中国戏曲史上一位举足轻重的人物有着千丝万缕的关系——汤显祖,明代著名的戏曲家、文学家,《牡丹亭》的创作者。

与其在戏曲史上的得意不同,汤显祖的仕途之路十分坎坷。鲜有人知,他在遂昌做过五年的知县。然而即便政绩斐然,他却因压制豪强,触怒权贵,最后愤然辞官回乡。作者郑骁锋通过自己的走访,为我们揭开这位传奇人物的不为人知的故事。埋藏在千年金窟中的究竟是人间富贵,还是人性贪婪的祸根?

《老江湖》,郑骁锋 著;广西师范大学出版社

经出版社授权,本文摘录《老江湖》中“金库记”一章(因篇幅有限,部分段落略作删改)。跟着作者的脚步在历史长河中溯流而上,追寻那些封印许久的江湖故事吧。

金库记

遂昌,地处浙江西南部,曾有古名为“平昌”,因境内两山前后平叠,如同一个“昌”字而得名。属于仙霞岭范围,境内山地面积近三百四十万亩,约占到了全县面积的九成,素有“九山半水半分田”之称,是个典型的山地县。

遂昌金矿国家矿山公园

遂昌县域东北方向,距离县城十六公里远的万山丛中,有一处名叫麒麟头的村落,山民日出而作,日落而息,世代过着贫寒而平静的生活。但与别处不同的是,在村后的山顶上,有很多奇怪的水坑,坑口都不怎么大,也就二三十平方米,却深不见底。曾有人好奇,用丝线吊上石头往下沉,结果线放尽了石头还探不到底。久而久之,这些无底洞,衍生出了许多神秘的传说。

我对矿山的探访,就从这些诡异的坑洞开始。

而我的交通工具,居然是一列火车。

下井矿车

我乘坐的,其实是一辆货真价实的下井矿车,而且是20世纪 60年代最原始的那种——当然,矿车已经改造成用电驱动。空间极其窄小,车身斑驳陈旧,富有沧桑感。

轮毂撞击铁轨的巨大噪音中,我们的火车,慢慢驶离简陋的站台,驶向正前方,一个黝黑不见底的山洞。

阳光一点一点从头顶退去。在这六月暑天,一种潮湿而森冷,类似于坟墓或者囚牢的阴气,逐渐吞噬了我们。

我要进入的,是麒麟头山顶,那些神秘坑洞中最大的一个,当地人称为黄岩坑。2005年,为了对探矿巷道进行爆破,无意中炸开了这个被标注为 4号的坑洞。不料,一声巨响之后,山洪般的水柱汹涌而出,整整流了三天三夜。当积水终于倾泄完毕后,在场的所有人都惊呆了:他们眼前竟出现了一个气势恢宏的巨大石窟,更令他们毛骨悚然的是,这个石窟一片狼藉,满地都是凌乱的工具、油灯、碎瓷、木桶,甚至还有一架水车和几具白森森的人类尸骨!

一个体积庞大——空间将近十万立方米、高度落差150米——的古代地下金矿开采遗址就此重见天日。根据对尸骸及其遗留物的鉴定,专家论定,麒麟头黄岩坑,便是传说中的明代金窟。在此基础上,唐代的采矿冶炼遗址也被发现。至迟在唐上元年间(671—675)便已经有金银采冶活动,经宋入元明,甚至一度成为全国最大的矿银产地——终于,人们为这座矿山,整理出了一部传承有序的千年开采史。

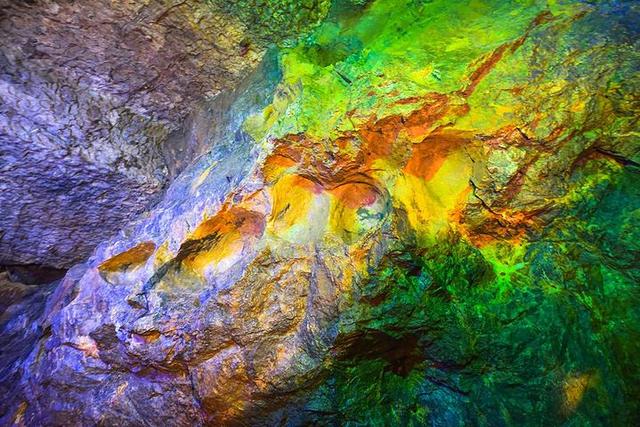

黄岩金堀

今人的冲击锤与古人的石镐,匪夷所思地撞击到了一起。而我更关注的,却是这段古代采矿史的终结。

根据考证,关于黄岩坑矿业活动的最晚文字记录,出现在一块万历三十五年(1607)的《遂昌新作土城碑》的碑文内:“境旁数矿,近诏止采。”撰写碑文的人,则是中国历史上最著名的戏曲家汤显祖。

除了文豪,他还有另一个特殊身份:遂昌的前任知县。

一到遂昌,我就发现,汤显祖是一个无论如何也绕不过去的名字。这位江西临川人,在这座山城中的影响力,几乎超过了任何一位本地人。直到今天,遂昌城内还是随处能够找到他的印记:“遗爱亭”“遗爱祠”“牡丹亭”,甚至不惜空出一所已列入文保、全县最好的古宅,一一按照汤公曲意文辞点缀亭台楼阁,精心打磨成纪念馆。很少有一座城市数百年后,还能像遂昌这般如此真心诚意地怀念一位匆匆而过的父母官。

“铁打的衙门流水的官。”满打满算,汤显祖在遂昌,只不过待了五年。对一个建置将近两千年的县邑,五年长度几乎可以忽略不计。可就是这短短五年,却耗尽了汤显祖作为大明王朝官员的所有热情。

汤显祖画像

公元 1593年春天,四十三岁的汤显祖,作为新任知县,来到了遂昌。

起码,这应该算是一次升迁,抑或说是赦免。过去的一年多,他都在徐闻做典史。典史是正式官员中的最低一级,属于在官衙中打酱油的边缘角色。更要命的是,徐闻位于雷州半岛,与海南岛隔海相望,任职其处,名为做官,实则流放。

已经无法确知汤显祖对于这次调动的心情,不过,以我的猜测,这位刚从海边来到山边的江西人,接过那枚小小的七品官印时,应该是悲凉多于喜悦的。

事实上,他的前半生,一直都生活在郁闷中。

与一般人时乖命蹇有些不同,汤显祖是自己给自己找的不痛快。他其实少年得志,出名很早,五岁开蒙,十二岁能诗,十四岁入学,二十一岁便中了举人。如无意外,一条青云之路已经在他眼前铺开,再进一步,他就能昂然踏入紫禁城。

可就是这最后的一步他居然走了十三年。直到三十四岁,他才以极低的名次考中进士。这只是因为,他得罪了不应得罪的人。抑或说,他为自己的不识抬举付出了沉重的代价。

汤显祖的整个青年时期,帝国的操盘手并不是龙椅上的神宗皇帝,而是湖北人张居正。汤显祖的文名传开后,张居正便想找他陪自己儿子考试。宰辅公子夺魁自是内定,需要的只是锦上添花:如能提升同榜进士的含金量,愈发可以衬托出状元力克群雄非比寻常。张居正托人放话,声称显祖只要肯合作,以他家衙内马首是瞻,保证他紧随其后,高高中在头几名。这本是皆大欢喜的好事,可汤显祖却一口回绝,弄得张居正落了个好大没趣。

堂堂宰辅,一人之下,万人之上,热脸居然贴了冷屁股,心中懊恼可想而知,汤显祖的考运同样可想而知。三年一科考,三年一闷棍,连接几科败下来,就将一个齿白唇红的青春少年熬白了头——还幸亏那一科时张居正已经病逝,他才得以侥幸过关。

虽然张居正时代已经终结,但汤显祖的仕途还是不顺。入仕的次年,他便以七品阶被发到南京任太常寺博士。永乐迁都之后,南京沦为留都,所设官职皆为闲职,多用来安置北京被降职或者排挤出来的闲官,太常寺尤为闲中之闲。而汤显祖的冷板凳,一坐就是七年。七年之后,一封激烈弹劾时政的奏疏,终于将他自己发配到了帝国的最边缘。

由北京滑落南京,随即从南京直坠徐闻,再由徐闻万里北上。现在,他被自己选择的命运驱赶着来到了遂昌。

由矿道改造成的火车隧道

沿着由矿道改造成的低窄隧道,火车朝着山腹深处一路颠簸前行。气温急剧下降,手脚皮肤触碰到的车厢金属部分,甚至开始有了些冰凉。隧道曲折而幽深,而我的眼镜镜片,则因为洞窟内的水雾,变得一片混沌。我根本不知道这两条锈迹斑斑的铁轨,会将我带到什么地方。

这大概也是汤显祖初到遂昌时的感受。

尽管是中国最优秀的戏曲家,但在遂昌的五年,汤显祖更令我关注的,不是创作,而是作为朝廷命官的政绩。

与在南京时与官场格格不入不同,汤显祖的遂昌知县做得相当出色,即便是以对基层吏治要求最严格的汉代标准,他也能被归类为循吏。公平治狱、劝课农桑、奖励学子,一个称职的父母官该做到的,他自然不在话下。但细究起来,汤显祖主政,却有着浪漫的诗人气质。

汤显祖不止一次说过,他审案时虽然也动过刑罚,但都很有分寸,从未打死过一名囚犯;也从未借兴建学舍、城墙等政府工程捞取油水;甚至从不收取一文钱的赎金;他尤其强调:五年中,遂昌县衙未曾拘捕过任何一个女人。

遂昌任上,汤显祖最为人所乐道的有三件事。其一是身为一个文官,他亲率兵丁入山猎虎,居然一举“杀虎十七”。另外两件则都与囚犯有关:某年除夕,他竟然将狱中的囚犯放归家中过年,春节后再回狱服刑;新年里来是元宵,汤显祖又将囚犯从牢中放出,让他们到城北河桥上观看花灯,也体会一把节庆。

后人通常把汤显祖此举归结于对百姓的仁爱。诚然。不过除此之外,我还愿意把它理解为一种对自由深入骨髓的向往。诗人的心都是软的。将心比心,只要权限许可,他要尽可能让所有的人都活得舒展,活得有尊严。

遂昌终于给了他这样一个机会。天高皇帝远,这个处于“万山溪壑中”的偏僻山城,他可以说了算。

金矿内部

按朝廷规矩,知县三年一迁,以他的考评,完全有资格往上爬个一两步。事实上,也有上司举荐过他,连候选职位都有了:或者入南京,为重回北京做好铺垫;或者原地升一级,继续积累从政资本。然而,这一切美好前景,总是在最后关头铿然粉碎。

多年之后,汤显祖仍然未能吸取徐闻的教训,在公文中评议时政照样口无遮拦,屡屡刺中时任首辅王锡爵的痛处。前有张居正,后有王锡爵,纵观汤显祖一生,善于得罪人实在为其一大特色,而且得罪的,还都是最高级别的大员。

很快,各级上司对遂昌政事的指责越来越多,要求越来越严,甚至连被传为佳话的纵囚,也给予了极其严厉的批评,上纲上线,说这是目无王法的标新立异、不计后果的沽名钓誉。舒开不久的眉头重又紧锁,汤显祖的心情越来越糟糕。在书信中,他曾对朋友如此哀叹:“斗大县,面壁数年,求二三府不可得,通公亦贵重物哉。”有时喝了点酒,愈觉前景漆黑一片,诗文更是牢骚满腹:“只言姓字人间有,那得题名到御屏! ”

古代采矿现场模型

汤显祖万万没想到,就像骆驼背上的稻草,最终压垮自己的,竟然会是黄金。

至迟从唐朝开始,遂昌便已是朝廷在册的重要金银产地。只是,正如象因牙殒命,麝因香丧生,这桩富贵注定背负着不祥的诅咒,在汤显祖——即以万历为年号的明神宗皇帝时期,更是祸根。

“只知财利之多寡,不问黎民之生死”“好货成癖”。历朝历代皇帝中,明神宗的贪婪相当出名。尤其他对金银的热衷,更是罕有其匹。张居正死,神宗亲政之后,很快就派遣了一批宦官担任矿监税监,四处采金搜宝。

金矿内部

火车终于停了下来。

拉开车门,一股湿冷的阴风嗖然扑面而来,浑身一凛,呼吸间却感觉有种难以言说的陈腐气息。

借助冷青色的壁灯,我看见,这是一处类似于交通枢纽的矿道交集点。几乎每个方向,都有洞口延伸到黑暗深处——刚才那阵吹向我的风,究竟是从哪朝哪代、哪个洞口而来 ?

额头一冰,有水滴从岩壁悄然坠下。仰望洞穴,岩石纵横倒垂、犬牙交错,每一块都像是随时可能坠落——我记得,这座明代金窟,是所有朝代矿洞的最底层,距离山顶足有 148米。

我忽然想起了各种史籍记载中的矿难,想起了从这座石窟里被水冲出的尸骨。再四下张望时,竟有了一种错觉:好像有无数双怨毒的眼睛,隐藏在岩石缝隙间冷冷地注视着我。

我不由得打了个寒战,努力将想象转移到汤显祖上去:这位内心柔软敏感、崇尚自由与光明的诗人,当年进入这座矿洞时,究竟是什么感受?他的眼前,会不会幻化出一个活生生的人间地狱?

金矿里的烧爆坑

在汤显祖主政遂昌的第四年春,朝廷委派的矿使太监曹金,终于来到了遂昌。一到任,他就要求复开黄岩坑矿洞。

当时,黄岩坑老矿洞因弃采多年,积水很深,甚至可以行船,但矿监不管不顾,规定期限必须完成。在其逼迫下,汤显祖不得不组织开采,但当时全遂昌县仅一万三千余人口,青壮年不足五千人,仅排除黄岩坑积水就至少需要几百名精壮劳力连续苦干三年。

对朝廷无异于杀鸡取卵的矿税政策,汤显祖极度愤慨。他将矿使称为敲骨吸髓的“搜山使者”,并写诗讽刺:“中涓凿空山河尽,圣主求金日夜劳。赖是年来稀骏骨,黄金应与筑台高。”矛头直接指向紫禁城。但作为底层官员,区区一个偏僻小县的知县,汤显祖又能拿这些代表着皇帝本人的狗腿子怎么样呢?何况他自己还被打入了官场的另册,无数双早已备好的小鞋,还等着他一双一双去穿……

古代选矿设施—水力捣碎矿石

黄金入药,可重镇安神,然而,它却令汤显祖心烦意乱,头疼欲裂。

“上有葱,下有银;上有薤,下有金。 ”

终于有一天,这句民间流传的寻找金银矿脉的口诀,令他猛然参透了眼前的这个荒诞世界:葱薤本是异味之物,佛教将其归于浊臭,皈依者必须断绝。

原来,所谓人间富贵,本质不过是种种臭腐?

一通而百通。过去数十年的画面在汤显祖眼前急剧流转。他见过金银的挖掘,见过猛虎的死去;见过金榜题名,见过孙山落第;见过海洋,见过深山;见过南京,见过北京;见过宰相,见过皇帝;见过碧云天,见过黄花地;见过如花美眷,见过似水流年;见过姹紫嫣红,见过残垣断壁……

不知不觉间,汤显祖全身冷汗涔涔。原来这一切,皆不过是红氍毹上一声低低的叹息。

汤显祖回到故乡,潜心于戏剧及诗词创作,再不出仕。

公元 1598年,汤显祖向朝廷递交了辞呈。也不等批复,在一个初冬的清晨,他高高挂起官印,拜完三拜后转过身来,慢慢踱出了县衙。

遂昌是汤显祖一生中唯一一段真正独立主政的仕宦经历。

弃官之后,汤显祖回到故乡,自称“偏州浪士,盛世遗民”,以“茧翁”自号,潜心于戏剧及诗词创作,再不出仕。晚年汤显祖,家况清贫,但他甘之如饴,绝不肯接受郡县官员馈赠,甚至闭门谢客,不与他们周旋。公元 1616年,汤显祖于贫病中病逝于临川家中,时年六十七岁。

汤显祖辞官之后,采矿继续进行。为了尽可能多地得到黄金,矿监竟然逼迫矿工将历代遗留、用以支撑矿洞的岩柱也给凿了下来。万历二十七年,也就是汤显祖回到临川的第二年,遂昌金矿发生了一次严重的塌方,造成重大伤亡。

矿区开放了那年的矿难现场。凌乱的巨石堆成了一座山中之山,不难想象当时天塌地陷、落石如雨的可怕场景。据介绍,这些石头底下,现在还压着上百具矿工的遗骸。

刹那之间,我感觉到这座山的每一块石头,都散发出了阴寒彻骨的怨气。在金山最深处,我不由得微微战栗起来。

矿难之后,幸存的矿工再也不甘驱使,纷纷开始闹事,生产难以恢复,神宗皇帝不得不同意了这座矿洞的报废,也因此有了汤显祖那块总结性的碑。

洞窟闭合,尘埃落定。不消几场春雨,野草与杂树就掩盖了所有的劈凿痕迹。一座黄金之山,从人们的记忆中迅速隐退,回归于莽莽苍苍。除了几个幽深的水坑,一切浑然,静谧,有如远古洪荒。一场大梦,了然无痕。

责任编辑:王昱

校对:刘威

原地址:https://www.chinesefood8.com/28555.html版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。

本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。