“如果不是为了学术研究需要,很多人的全集其实没有必要出,但汪曾祺是个例外。”在年初“春三月,我们一起怀念汪曾祺”朝内166文学公益讲座上,中国社会科学院文学所学者杨早发言的开场白如是说。在他看来,汪曾祺先生就像我们这个时代的曹雪芹,“他是京派最后的余韵,他曾经是在民国文学文脉当中活跃的一个人。到了1980年代,他再次异军突起,是一个时代的记录者。”

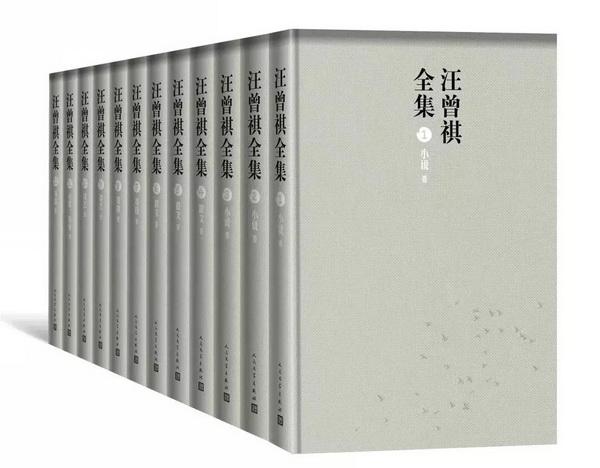

讲座上,汪曾祺之子汪朗也介绍说父亲刚去世不久,就有出版社出了一套《汪曾祺全集》,“后来人民文学出版社提出来想出一个全集。感谢编辑,他们为了这套书前后编辑、校订忙活了八年。全集有一个好处,它能够让读者更加全面地了解我们家老头儿是一个什么样的人。”

就像汪曾祺先生生前最拿手的那道淮扬菜“煮干丝”,所谓“不厌浓厚”。他的文字在经历了岁月的淘洗后,依然令世人不厌其烦。何止不厌其烦?与汪曾祺下笔著文要言不烦相较,“汪曾祺热”至今不衰,是眼下人文社版《汪曾祺全集》推出的背景和底气。而这也是我们再一次同汪朗坐下来,聊聊他的父亲,“老头儿”汪曾祺的缘由。

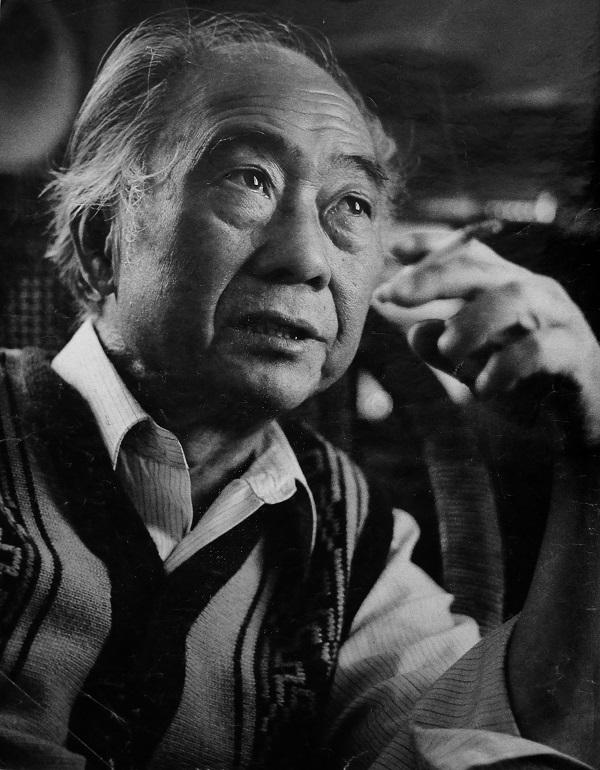

1987年,在家中。这张照片由美国摄影师拍摄,发表在《纽约时报》杂志。汪朗回忆,1996年父亲搬到虎坊桥后提出房间可以挂他的照片了,于是给他翻拍了这张,为黑白照。

“他的小说中没有那种大悲的东西,我认为这和他对中国传统戏剧的理解有关”

澎湃新闻:我注意到一个观点,关于汪老早年的创作如此西化,他后来是怎么变成一个对于中文运用如此纯熟的作家?这似乎只有看他的全集才能得出答案。1949年后,不少作家都放弃了小说创作,从“著新改向述旧”。汪老的文学创作主要是国粹京剧,是不是也可作如是观?

汪朗:写戏剧严格来说这不是他主观意愿,就是混饭吃。建国初期,他还在北京市文联编刊物。当时他一直想去写小说,但又觉得写小说没有生活,以前熟悉的那些旧社会的东西不能写,他所熟悉的市井人家的小日子,当时也不需要这类题材。有人就给他建议,可以去写戏剧剧本,正好赶上《儒林外史》的作者吴敬梓两百周年诞辰纪念日,于是就借这个契机写了《范进中举》这个剧本。其实是写着玩儿的,因为他毕竟不是戏剧圈的人,写完也没有给别人看,也没有找人去演,就放在抽屉里了。后来北京市时任副市长王昆仑,他懂得京戏,看到了这个剧本,觉得还行,经他推荐给了奚啸伯(奚派创始人,京剧“后四大须生”之一)。首演是在1956年,当时北京市有一个戏曲调演,当时演完反响还可以,得了北京市一级的创作一等奖。奚啸伯演范进,但他和奚啸伯之间没有什么交流。演出时,奚啸伯改了一些地方,他也听说了,没有太在意,文学本子变成舞台演出,做出一些改变很正常。

澎湃新闻:在你看来,汪老写戏曲剧本有没有一些偏好?

汪朗:老头儿写戏包括写别的体裁有一个通病,就是没有太多的冲突。他的小说中没有那种大悲的东西,哪怕是比较悲惨的题材,他笔下也没那么煽情,我认为这和他对中国传统戏剧的理解有关,中国传统戏剧都希望有一个大团圆的结局。他写的小说就是无情节小说,不以情节擅长。包括圈内有的编剧也这样评价他的剧本,文学性很高,但冲突不够强烈,其实是他不太会,也不太想写那种轰轰烈烈的东西,写出来的东西就会显得比较寡淡。他写戏没有偏好,旦角戏也写过《王昭君》和《小翠》。他后来去京剧团也没傍过角儿,和演员们的关系若即若离,没有走得特别近。梨园的那些事他多少知道,但基本上没有介入。

澎湃新闻:汪老小时候在高邮,喜欢当地的社戏、皮黄吗?除了传统戏剧,电影和西方话剧他喜欢吗?

汪朗:他是高邮人,小时候他爹拉胡弦也教他唱几句,再后来就是听唱片。他基本上对电影不大关注,话剧是人家给票就去看。他对布莱希特很推崇,对斯坦尼斯拉夫斯基不大看得上,但《演员的自我修养》这本书我们家是有的。布莱希特,我印象“文革”之前就没怎么介绍,之后才慢慢介绍进来一些观念。他觉得布莱希特的“间离效果”论和中国传统戏剧理念有相通的地方。从这个角度,他在1980年代初的时候比较推崇布莱希特。

《汪曾祺全集》附大量珍贵照片

澎湃新闻:全集收录汪老当年为《中国京剧》一书作的序言,提到一个观点“京剧文化是一种没有文化的文化”。这话有点二律背反的意思,该怎么全面看待呢?

汪朗:他认为京剧从文学性上来说是很差的,特别是从剧本来说,多数的剧本创作都没有文人参与。这和昆曲不一样,昆曲都是大文人写的,京剧大多都是演员凑出来的。老一辈儿京剧演员很多人都不识字,对剧本完全是凭自己的理解,曾经有个演员出场的时候念引子做了个类似“茶壶”的身段,姿势挺漂亮,大家也非常喜欢,但剧本里全然没有“茶壶”这个意思。因为那代演员就是靠“听”本子,靠自己的理解来演戏。我父亲认为京剧剧本的文学性太差了,而且很多都是逻辑不通,比如“老夫年迈如霜降”,年迈和霜降间怎么个联系?再比如“桃花更比杏花白”,可桃花和杏花都不是白的。但这种大水词儿安腔儿以后好听,换了词的话,唱腔如果一变,这个戏就立不住了。他认为京剧如果想要真的是走向世界,就先要把文学性提高,要像莎士比亚的作品那样,本身能够做到文学诵读,要做到这一步。

他原本是想在这些方面对京剧做一些改良的尝试,后来发现传统文化的力量还是太大了,也就放弃了。在现代戏中,他倒是有一些尝试,比如《沙家浜》里原来的唱词格律都是二二三、三三四,但“垒起七星灶”却是个五言流水的尝试,这是一段数字游戏,唱到最后“人一走,茶就凉”,结果是个“零”。

还有就是因为京剧的体制,并不是以剧本为中心,是以演员为中心的,以演员中心倒也并没有什么错,但是当你以演员为中心的时候,你的剧本的文学性就很难得到体现和贯彻。而且京剧这么多年的传统下来,如果词儿写得太文,演员不会唱,观众也不欣赏。这和昆曲又不一样,昆曲的词写得再文,观众听不懂,他会反思是自己水平不够。

澎湃新闻:现代京剧《沙家浜》与汪老间的关系是绕不开的话题,能不能回顾下这段历史?

汪朗:这个戏最早是沪剧《芦荡火种》。

1964年6月全国京剧现代戏观摩演出大会,全国的京剧团都调到北京来汇报演出,演现代戏,《芦荡火种》这个戏就是为这个汇报演出准备的。其实是这出戏之前已经演了,而且反映很好。时任市委书记彭真也非常认可,《北京日报》为此连发了好几篇社论。后来汇演之后,传达了毛主席的指示,要突出武装斗争。原来《芦荡火种》的情节是化妆潜入敌人内部擒敌,变成了现在直接要动刀动枪的剧情。至于剧名也是有指示的,一些老干部认为芦荡里都是水,哪来火种呢?而且按剧情交代的革命形势,已经不是“星星之火,可以燎原”的时候了。再有就是把这个地方上的对敌斗争说成“火种”,抬得和井冈山一样高是不合适的,所以1965年再演的时候就改名为《沙家浜》。再后来“文化大革命”开始了,这个戏就成了八大样板戏之一。

《沙家浜》定本是1970年5月出的,之后就已经开始公演。1970年5月20日,毛泽东发表了《全世界人民团结起来,打败美国侵略者及其一切走狗!》,后来简称“520声明”。20日当天北京举行了盛大的集会,声援西哈努克亲王,反对美帝国主义,那次我的父亲也登上了天安门城楼。其实之前接到北京京剧团军代表通知他上天安门的时候,老头儿还跟人说自己要给《红旗》杂志写一篇文章没有时间,能不能让别人代为参加,军代表一听就急了,“这是谁想上就能上的问题吗?这是一种政治待遇。”能上天安门城楼的人,《人民日报》是会出名单的。能出现在名单里,说明他没问题了,而过往名单里的人,突然这一次没出现,那就是有问题了。这份名单除了领导干部,还会有科技界、体育界、文艺界的人士,文艺界基本就占最后两三行,按照惯例,原来都是样板戏中的主要演员,但那一次“汪曾祺”的名字也在其间,结果这下全国人民都知道了。

《汪曾祺全集》

“他有那种中国传统文人所谓要文以载道的想法,这其实有一个转变”

澎湃新闻:全集中收录了汪老对样板戏看法的文章,我注意到他持论还是比较公允全面的。

汪朗:他认为排戏或者说创作过程中,那种认真的创作态度还是可取的,是应该借鉴的。十年磨一戏,为了一个戏能够倾全国或者说全团之力,他认为这方面值得肯定。但样板戏的创作原则他不认同,他从来不认可主题先行,在他看来事情还没有呢,就先确定了一个主题,根据这个主题去瞎编,这个是违背艺术创作规律的。还有的就是所谓“三突出”,他认为这些都完全违背了艺术创作的原则。他还认为后来的样板戏就脱离了生活,完全是概念先行,这些东西都是立不住的。

澎湃新闻:全集共12卷,为何书信只占1卷?特殊年代特殊原因可以理解,但家信似乎也不大多。

汪朗:他的书信很多都没留下来,包括我上山下乡,离京十年,他给我写了一些信,不多,但都没留下来。他在信里给我提过贺敬之的诗,很看重。贺敬之刚出《放歌集》的时候,他给我寄了一本,但他后来对贺敬之的看法不太好。剩下他写给其他人的信,都是人家转给我们的。

澎湃新闻:1982年的《要有益世道人心》,以及1987年在爱荷华写作中心做《作家的社会责任感》演讲,都透露出汪老秉持中国传统文人“文以载道”传统的一面。

汪朗:他有那种中国传统文人所谓要文以载道的想法,这其实有一个转变。在西南联大期间,他认为创作,想写什么是作家自己的事情,这事可以跟现实社会没什么关系。后来他和同学们在昆明的马路上碰到一个垂死的伤兵,一个同学当场就批判他,说就是因为太多像他一样的人不关心时事,才造成了这种局面。这像是一记棒喝,让他当时受到了一些震动,大概从那时候开始觉得自己跟这个社会不可能一点关系都没有。

后来真正到了他提出要回到现实主义,回到民族传统这个文学主张的时候,是因为1980年代当时有一批和他当年想法差不多的年轻人,认为自己写的东西只跟自己有关,和其他人没有关系,而且也发表了一些文学宣言性质的文章。所以他就想通过自己的经历跟这些人做一些交流。他想说一个作家发表的文章,无论主观想法是怎样的,都会对社会大众产生影响。

1986年,在高邮同大姐及弟妹、甥辈等合影。

澎湃新闻:全集中提到西南联大、昆明,云南的次数颇多,甚至超过汪老的故乡高邮。谈到西南联大,汪老当年到底是毕业还是肄业呢?

汪朗:昆明他待的时间比较长,他年轻的时候比较坎坷,但是毕竟学到了很多东西,还有很多名师看重他。该毕业的时候,他有几门功课挂了,别的都还无所谓,就是外语和体育,他因为老睡懒觉,不上体育课,但西南联大的体育课是必修课,所以就没有成绩,所以他一个暑假要补两个学年的体育课。还有就是英语他没有不好好学,总是临考试之前再突击,结果考试的时候就睡过去了。所以他就又花了一年,主要是补外语和体育这两门课。他本来该是1943年毕业,但没毕成。1944年,国民党远征军驻缅要配一些随军翻译,他一来是因为外语本就不好,二来他当时想当作家,反正就是没去。不去就不能毕业,而且要算是被除名,所以就肄业了。这肯定是个遗憾,而且绝对影响到他之后找工作。改革开放之后他去过美国,自己说跟人交流能蹦出两三单词,人家能听明白,直到这时候他才觉得当初应该好好学外语了。

澎湃新闻:小说家格非说过一句话,“20世纪80年代先锋小说有两个源头,一个是汪曾祺,一个是朦胧诗”。但在1949以后,汪老的文学主张其实愈发归为现实主义了。你怎么看他所理解的“现实主义”?

汪朗:他在上世纪40年代的小说并不很多,还是有点找不着北的感觉。他对现实主义的理解应该还是传统的看法,文学应该反映真实的社会和真实的生活,而不是瞎编乱造,也不是只反映一己的主观感受。其实在理论上他分得也不是很清楚,他始终主张文学应该写自己最熟悉的事情,只有对最熟悉的事情他才有把握。

澎湃新闻:为什么汪老毕生不碰长篇小说?他曾在1982年的一篇文章中提到“现代小说是快餐,是芝麻烧饼或汉堡包。当然,要做得好吃一些”,似乎很早就预示到现今快餐文化时代的到来。

汪朗:一个是因为他觉得自己的生活还不是很丰富,没有足够的素材,另外就是他本身就有点看不上长篇。他认为长篇小说无论从结构还是从表现手法上来说都不够自然,生活中都是一个个片段,不可能处处都那么精彩。短篇小说可以抓取吉光片羽,把它写得尽量精彩。长篇小说一定要有一个架构,再往里面去填东西,加入各种各样虚构的东西。而他认为大家的生活现在都那么紧张,你跟大家说那么多废话其实没什么用。他对19世纪的像巴尔扎克的作品就极度看不上,一个场景写好几十页(笑)。他就认为从小说本身来说,短篇小说更适应而今的时代。

澎湃新闻:短篇小说写得如此好看,炼字是必不可少的,这也是汪老文笔非常值得称道的一点。

汪朗:炼字是他有意的追求,也是他比较得意的地方。他写完东西基本是不改的,你看他的稿纸是很干净的,一般都是一次性成型,这点真是比不了。他也把“写小说,就是写语言”提得很高,这跟他曾经接受过的教育和熏陶也有关系,他是学过一些古文的,有几位老学究当年也专门给他讲过课,所以他对中国语言的节奏和韵律之美有体会。1949年之后的作家没有接受过私塾教育,可能这方面就会差一些,不懂得平仄和语言内在的结构起伏和情绪表达。

澎湃新闻:我们说汪老是京派文人的最后一位大家,但却是个不沾京味儿的作家。我很想知道他平时说话带京味儿或者高邮家乡土话吗?

汪朗:京味儿的语言他其实是懂的,但他不喜欢刻意去用,刻意去显示,这就好像他也不用高邮土话去写自己的故乡一样。标榜地域性的语言他一般都不太喜欢用,除非个别地方真的有必要才用,这也是他的作品能让更多的人接受的原因。

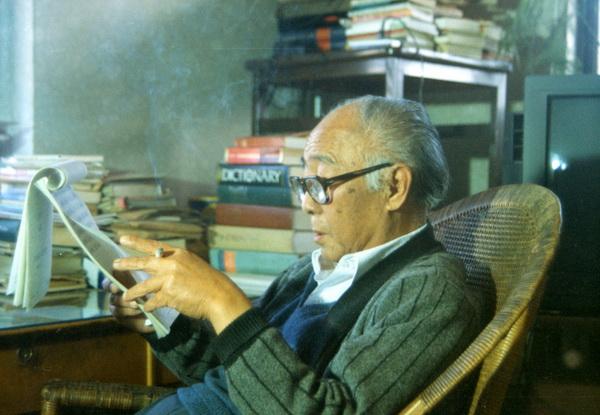

1993年,在家中审稿。

“他这人是有烟有酒有茶就行,具体什么牌子、品类没那么挑”

澎湃新闻:改革开放后汪老的《受戒》一炮而红,他平时研究佛学吗?

汪朗:他对佛教没有什么特别的研究,只是掌握一些佛教术语和基本的理念,可能都是从平常的杂书上接触一些,我们家也没有什么关于佛教相关的书。他当年写《受戒》和《释迦牟尼传》时,是看了一些东西和材料的。

澎湃新闻:说到了藏书,我们就谈谈汪老的书房,听说现而今他的书房已经整体“搬”到了故乡的纪念馆。

汪朗:我们1983年从甘家口搬到了蒲黄榆,甘家口那个家只有两间房,没他什么空间,搬到蒲黄榆是三间房,他那间大概只有六七平米,作为卧室兼书房,有两个破沙发,一张床,一个书柜,一个书桌。当时条件也改善了,就给他买了一张大一点的书桌,过去的书桌是共用的。我妹妹那个时候在工厂三班倒,有时候要晚上十点去上夜班,这导致他睡觉的时候老睡不踏实,所以老发脾气,1980年到1982年之间,正好是老头儿的一个创作高峰期,天天想要写东西,但又用不上桌子,急得在外面转磨,老问“到点了吗?能用桌子了吗?”。他写稿最晚写到凌晨一点左右。我们形容他就像有蛋没处下的老母鸡,他后来也经常开自己玩笑说,这回要下一个大蛋,大金蛋。稿费他一般都会交给我母亲,自己那点小金库基本上就是买菜,买一些画笔和颜料。他每次拿到稿费都挺得意,吆喝一声“交柜!”,跟跑堂的似的。他对钱没什么概念,有时候还会往褥子底下一塞就完事了。

澎湃新闻:谈谈汪老的书柜以及藏书,他会借书、赠书与人吗?

汪朗:他不收那些经典大部头,也没见他翻过。因为原来生活条件不好,等生活条件好了,也没有太多的时间去翻那些大部头。我们家经常就是《鲁迅全集》一本,《高尔基全集》一本,都是刚买了一本,后面就不买了。比较全的是《契诃夫短篇小说集》。他看书眉批很少,一般就是折个页,夹条都不是那么多,个别的有。有客人拜访,烧菜喝点好酒都没问题,但很少送书给人家,之所以不送书,是因为他觉得来客有时候未必看得懂他写的东西。知根知底的人,他倒是也送书。别人拿着他的书找来签字没问题。当年有一批年轻的朋友来找他,比我岁数还小,他倒是送了人家七八本书。还有就是送画,自己画的画。画画上他没有学谁,画花鸟比较多。印章他也没甚讲究,都是人家给他刻的,“人书俱老”“岭上多白云”,他一般不怎么盖闲章。

澎湃新闻:提到汪老,大家都会说一句名士风范,作品在那摆着不说了,他这个人生活上有没有一些讲究和情趣?

汪朗:在生活上他从来没有什么讲究,很随意的。说来他也知道讲究,1980年代的时候定制过两套西服,倒不是什么好料子。他还教我们怎么打领带,领带的系法他都知道。如果你让他穿得花哨一点,他也不拒绝。大红色也敢穿,穿衣服不呆板。他这人是有烟有酒有茶就行,具体什么牌子、品类没那么挑。酒要喝高度的,烟要抽好一点的,一天一包,也就这样了。

他1940年代在上海的时候学过跳舞,1983年写过一篇小说《星期天》,反映的就是那段时间的事情。他当时在上海一所中学当过教员,一位电影演员在学校借宿,教过他怎么跳舞。1950年代时他也跳过舞,后来去美国走访据说一些场合跳得还不错,还跳了迪斯科。

1994年,在家中作画。

澎湃新闻:说到抽烟,汪老写过一篇《烟赋》,其中有诗云“宁减十年寿,不忘红塔山”,也写到了同“烟王”褚时健的交游。

汪朗:他去云南参加过一个笔会,那次见过褚时健,两人聊的还可以。后来他再去云南,褚时健就出事儿了。他对褚时健印象不错,觉得他把企业弄成这样挺不容易的,后来出事也有点不明不白,挺同情。后来在编师大版全集(北京师范大学出版社)的时候关于褚时健的文章就拿掉了,这次是又恢复了。其实他这人对于经济上的问题,可以说丝毫没有看法,平常和企业家接触也不多。

澎湃新闻:全集中,汪老多次写到老师沈从文先生,谈谈你所知的他们间的交往。

汪朗:1950年代的时候,他当“右派”之前还有一些交往。在我印象里很小的时候,他带我去过沈家。1980年代有一次还带着我闺女去到沈家,沈从文送了她一个卡通绒毛玩具,后来被放洗衣机里洗坏了。我们家闺女那个时候上小学写作文,写到了这件事,老师的批语是,写文章要真实,不要胡乱编造(笑)。

澎湃新闻:后辈作家中,他比较喜欢谁呢?

汪朗:他挺喜欢铁凝的,觉得铁凝的文章很有特点,还给她写过几篇评论。铁凝当时在河北作协,曾经邀请过老头儿去那边转过。他当时也觉得贾平凹挺有才气,后来在美国推荐贾平凹去参加了一个文学评奖,当时他是评委,给贾平凹评了一个奖。

澎湃新闻:汪老当年指导过你写文章吗?

汪朗:这个真没有,我妈当年让他指导过我,人一扭脸反问一句,“我当年写东西谁教过?”我后来做记者写新闻报道,他完全没兴趣看新闻。我要是替我们报纸跟他约篇稿,也推三阻四的,总共写过两三篇吧。他不轻易答应,但也不会拖稿。我妈有时候会看我的稿子,觉得好的也会拿给他看。其中有一篇文章他觉得标题不准确,是我在芬兰访问期间写过的一篇文章。标题是《粗心的芬兰人》,其实这标题我自己也不满意,但就是一时想不到该怎么起合适。老头儿看了一遍,说你这该叫“大大咧咧的芬兰人”,一想还真对。

澎湃新闻:令堂施松卿女士也曾在新华社供职,老两口间会谈文章约稿吗?

汪朗:我妈当年在新华社特稿组,主要是用英文写稿,介绍一些中国的传统文化,花鸟虫鱼。有一次想写一篇关于遛鸟的文章,就问我父亲,当初我们还在甘家口住的时候,早上老头儿爱去玉渊潭遛弯儿,看到遛鸟的人就爱跟人家瞎聊,于是给母亲讲了很多料,他其实就对这些犄角旮旯的事情特感兴趣。我妈一看,那干脆让他写一篇得了,老头儿一开始不干,“唉,你们这稿子算什么呀。”我妈一瞪眼,“汪曾祺,你别狂。地无一亩,房无一间,住着我的房子,你还怎么着?”骂得他灰溜溜走了,过两天乖乖交稿了,这篇文章也收在全集里。

1996年,在家中。

澎湃新闻:汪老的文章不动神色,感情内敛,生活中你觉得他是个性情中人吗?比如他哭过吗?

汪朗:一般确实没见过他哭泣。他有一位非常好的朋友,原来做过北大副校长的朱德熙先生,还有一位是李荣,原来是社科院语言研究所副所长。这两位都是他西南联大时期的同学,可以说是毕生的朋友。1960年代老头儿出过一本特别薄的小册子,里面有三篇小说,他就给了李荣一本。李荣翻回头就把书寄回,没有附信,就把这本小册子里的错别字都全都标出来了,当了一回校对(笑)。“铁锨”他写成了“铁铣”,趟水过河的“趟”写成了“蹚”,再版的时候他就都改过来了。跟朱德熙也是,关系非常近,有一次买了两串麻雀到朱家,问朱德熙的孩子你家有酒吗?人拿出来,他喝了半瓶,吃了一串麻雀,临走对孩子说,剩下半瓶一串,留给你爸回来吃。朱德熙先生去世的时候,他没有写东西,后来有一天晚上他自己在画画,画朵花,我们突然听见他嚎哭的声音,说这是当年在昆明和朱德熙一起散步时见到的,现在自己最好的朋友走了……我们劝也劝不住,那不是一般的哭,真是撕心裂肺地嚎出来。那会儿我们才知道,原来他们间感情很深,可能关系太近了,反倒什么也写不出来。

澎湃新闻:全集中收录了一篇文章《梦见沈从文先生》,我看写于1997年4月3日清晨,当年5月16日汪老过世,这似乎是有所征示?另外,我也注意到汪老的追悼会和沈从文先生一样,都是不播放哀乐,而是选了古典音乐,圣桑的《天鹅》,这是遵他遗嘱吗?

汪朗:他曾说人家给他看相能活到90多岁,后来他走了我跟妹妹瞎扯:老头儿小的时候,他的继母还是生母大病,家里烧香拜佛曾经跟阎王爷许诺,借他十年阳寿,这是他自己文章里写过的。他的身体状况其实不错,就是消化道有点的问题。要说嗜好就是喝酒,肝硬化然后造成了血管硬化,稍微一碰破了……人喝酒都是有总数的,喝够了也就差不多了。这也跟那段时间乱七八糟的事儿有关系,关于《沙家浜》的署名官司,对他精神上也是打击。再加上我妈也生病了。原来他的生活还是我妈要管一管,他生活自理能力很差的。

你说的那篇文章他生前没有发表,他逝世之后我们整理东西发现了。他对古典音乐的喜好一般,他去世以后的那个曲子是他的小友们选的,认为比较适合老头儿,就不放哀乐了,专门去找人制作的。

原地址:https://www.chinesefood8.com/33916.html版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。

本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。