(本文发表于《汕头大学学报(社科版)》2020年第8期,引用或转载请注明出处。)

摘要:王维《相思》诗中的异文很多,历来的争议也很多。但以往的争论都集中在“红豆”与“红荳”、“秋来”与“春来”、“几枝”与“故枝”、“赠君”与“愿君”等异文上,“彩缬”与“采撷”这处最重要的异文却被完全忽略了。“彩缬”见于唐人著作《云溪友议》,这是已知最早载有《相思》的文献,而“彩缬”与“采撷”等异文的涵义大不相同。经过全面的考证和深入的分析,本文认为“彩缬”这个最早的版本应该是最佳的版本。

关键词:大数据 王维 相思 红豆 愿君多采撷 赠君多彩缬

红豆生南国,秋来发几枝。

赠君多彩缬,此物最相思。

王维(699或701—761)此诗,脍炙人口。短短20个字,创造了一个意象,即“红豆”成为“相思”的象征。千百年来,只要一提起“红豆”,人们就会联想到“相思”;反之亦然。这在中国诗歌史乃至文学史上,不啻奇迹。不过,该诗异文之多,也是令人惊叹!

一、版本源流概览及综述

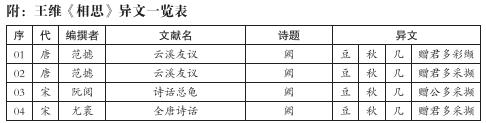

《相思》可能是一首赠别诗,即王维送给好友李龟年的;也可能是在乐坊为伶人随口吟就或在类似的场所口占而成。总之,他本人并未十分属意,也未受到当时诗坛的重视,所以在长达400年左右的时间里,《相思》都没有被收入正式的诗歌选集,而只是借李龟年之口、通过他人的笔记或诗话得以传世。也正是因为这种“非典型”或曰“非正式”的流传,造成了大量的异文。“豆”有作“荳”“杏”,“秋”有作“春”,“故”有作“几”“旧”,“赠”有作“愿”“劝”,“君”有作“公”,“多”有作“休”“频”“勤”,“彩缬”有作“采撷”“采摘”“采择”,“相思”有作“相里”。也就是说,20个字中有9个字存在异文,比例之高,或为仅有。

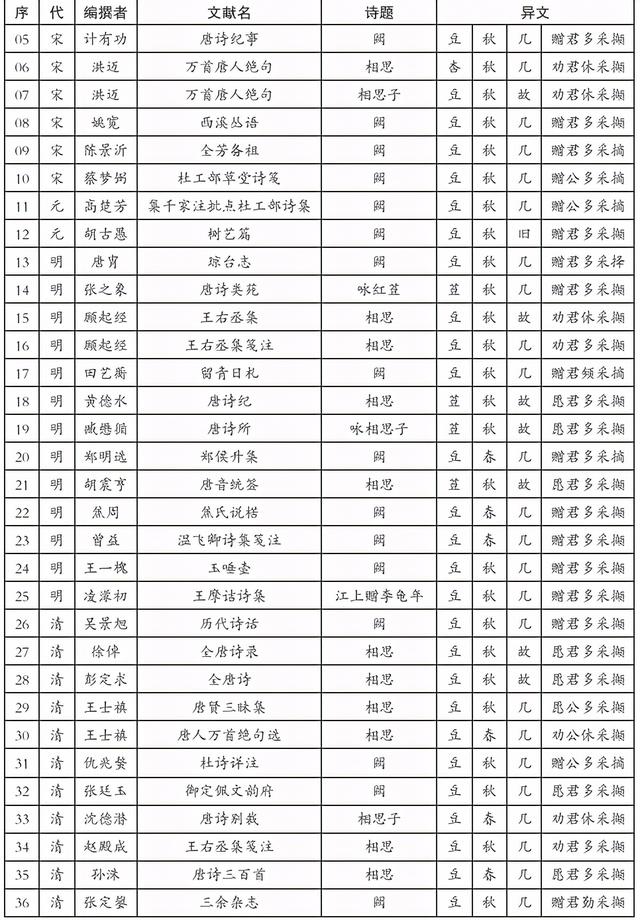

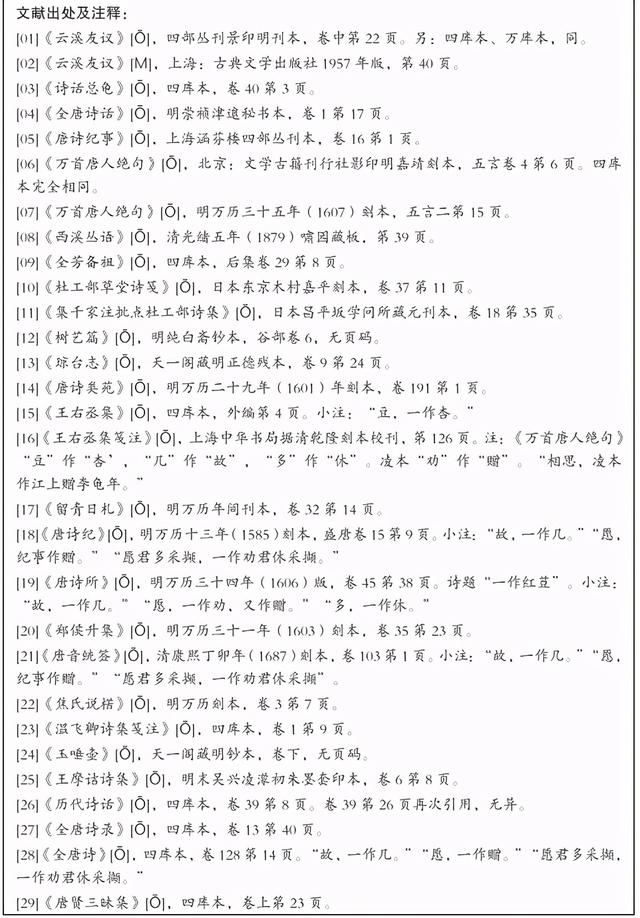

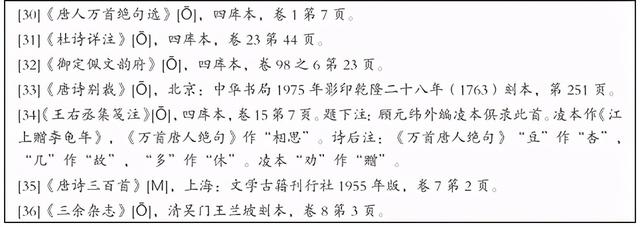

这么多的异文,怎样的组合才是正本?虽然《相思》长期游离于正式的诗选之外,但笔者还是从历代的古籍中搜罗到了载有或引用此诗的34种文献、36个版本。其中有些文献存在多种不同的版本,比如最早载有本诗的唐人笔记《云溪友议》,四部丛刊明刻本、清文渊阁四库写本(下文简称“四库本”)、民国万有文库重排稗海本是一样的,但现代的版本却发生了变化。已知最早收入本诗的诗集《万首唐人绝句》,现存两种明刊本,即嘉靖刻本和万历刻本,而这两种版本中的《相思》,从诗题到正文竟有3处不同(详见附表),这也是本诗异文多多的乱源之一。

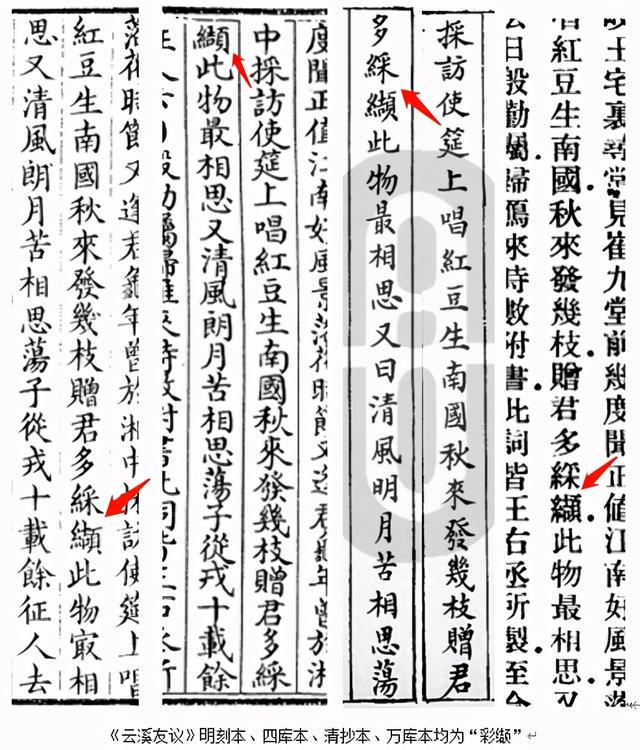

纵览载有《相思》的36种版本,笔者意外发现了一处异文,那就是“彩缬”。这一异文对全诗的影响很大,可能说是本诗最为重要的一处异文,但在前人的研究文献中从未有人提及,至少笔者没有看到。36种版本的文献信息均缀于附表,表内未含的文献另作注释。为了表达的条理性,本文还是按照异文出现的顺序依次考证分析。

二、“红豆”与“红荳”“红杏”

本诗异文,首先出于第二字,即“红豆”与“红杏”“红荳”之异。这不仅是一字之差,而且关系到下句的“秋”与“春”之争。

“红杏”见于明嘉靖本《万首唐人绝句》,明万历本《万首唐人绝句》为“红豆”,《王右丞集》及笺注本有小注:“豆,一作杏。”“杏”显然是形近之讹。一来,北国也有红杏,并非生于南国;二来,“红杏”与“相思”从来都没有关系。四库本《万首唐人绝句》与嘉靖本完全一样,也为“红杏”(未列入附表)。

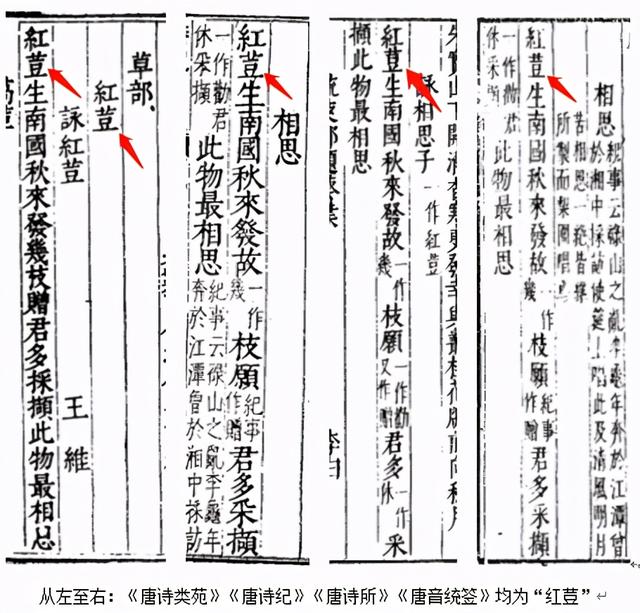

笔者目力所及,“红荳”最早出现在张之象(1496—1577)《唐诗类苑》,此后只有《唐诗纪》《唐诗所》和《唐音统签》跟从。《唐诗类苑》不仅给“豆”字加上草字头,把诗题改为《咏红荳》,而且把这首诗归于“草部”。显而易见,张之象认为该诗吟咏的对象生长于草本植物。那么,到底是“草本”还是“木本”呢?

植物分为三大类:木本、草本、藤本。藤本又分木质藤本和草质藤本。归根结底,还是非草即木。历史文献中的“红豆”很多。李匡乂(约生于806年)《资暇集》:“相思子,豆有圆而红,其首乌者,举世呼为相思子,即红豆之异名也。其木斜斫之,则有文,可为弹博局及琵琶槽。其树也,大株而白枝,叶似槐。其花与皂菱花无殊。其子若笾豆,处于甲中,通身皆红。李善云,其实赤如珊瑚是也。”[1]胡古愚(元人,生卒年不详)《树艺篇》称:“赤豆,在三月下种,先用粪地极肥至尔时种之。浇用鸡鹅毛水及麻饼,或粪须先和水露五六夜方可浇,成树后久乃开花,叶皆可观。吴下有人种得三十七年始结子。周诗说,豆有圆而红,其首乌者,举世呼为相思子,即红豆之异名也。”这些文献所说的“红豆”,显然是木本植物。

唐胄(1471—1539)《琼台志》对“红豆”的解释为“《外纪》:一名相思子,藤生。售诸京,钿首饰。”说红豆为“藤生”,有依据吗?郝玉麟(?—1745)《广东通志》载:“红豆,如珊瑚珠,光莹鲜泽。山村儿女或以为钗饰。王维所谓‘红豆生南国’者也。唐时曾以进御,以藏龙脑,历久不减。有一种红豆,生于藤蔓,用以饲鹦鹉,乃杜甫诗所谓‘红豆啄余鹦鹉粒’者也。”[2]另据屈大均(1630—1696)《广东新语》载:“红豆,本名相思子,其叶如槐,荚如豆子。夏熟,珊瑚色,大若芡肉微扁。其可以饲鹦鹉者,乃蔬属藤蔓子。细如菉豆,而朱裳黑喙,其结实甚繁,乃篱落间物,无足贵也。其本木者,树大数围,结子肥硕可玩。……王摩诘诗:‘红豆生南国’,‘此物最相思’。按:相思子,朱墨相衔,豆大莹色,山村儿女,或以饰首,婉如珠翠,收之二三年不坏。相传有女子望其夫于树下,泪落染树结为子,遂以名树云。”[3]这些文献都提到了一种藤生的红豆。这种红豆比较小,用于喂鹦鹉,不管其藤为木质还是草质,都不会是可以做成饰物并寓意“相思”的红豆。

另有研究认为,木本红豆又分两种,大树生的叫“海红豆”,小树生的叫“相思子”,后者才是王维诗中的“红豆”。李时珍(1518—1593)《本草纲目》之“木部”中,既有“海红豆”也有“相思子”,而且两种植物紧挨在一起。“海红豆”之集解曰:“按:徐表《南州记》云:生南海人家园圃中。大树而生,叶圆有荚。近时蜀中种之亦成。时珍曰:树高二三丈,叶似梨叶而圆。按:宋祁《益部方物图》云∶红豆叶如冬青而圆泽,春开花白色,结荚枝间。其子累累而缀珠,若大红豆而扁,皮红肉白,以似得名,蜀人用为果饤。”“相思子”释名为“红豆”,并按曰:“《古今诗话》云:相思子圆而红。故老言:昔有人殁于边,其妻思之,哭于树下而卒,因以名之。此与韩凭冢上相思树不同,彼乃连理梓木也。或云即海红豆之类,未审的否。”另有集解:“时珍曰:相思子生岭南。树高丈余,白色。其叶似槐,其花似皂荚,其荚似扁豆。其子大如小豆,半截红色,半截黑色,彼人以嵌首饰。段公路《北户录》言∶有蔓生,用子收龙脑香相宜,令香不耗也。”[4]李时珍也没搞清楚“海红豆”与“相思子(红豆)”的区别,直言“未审的否”。关于这个问题的文献很多,说法很乱。但无论大树小树,“海红豆”抑或“相思子”,都是木本植物。

那么,《唐诗类苑》所谓“红荳”指的是什么呢?嵇含(263—306)《南方草木状》:“豆蔻花,其苗如芦,其叶似蔷,其花作穗,嫩叶卷之而生。花微红,穗头深色,叶渐舒,花渐出。旧说此花食之,破气消痰,进酒增倍。泰康二年,交州贡一篚,上试之有验,以赐近臣。”[5]另据范成大(1126—1193))《桂海虞衡志》:“红豆蔻,花丛生,叶瘦如碧芦。春末发,初开花先抽一干,有大箨包之,箨解花见,一穗数十蕊,淡红鲜妍如桃杏花色。蕊重则下垂,如葡萄,又如火齐缨络及翦采鸾枝之状。此花无实,不与草豆蔻同种,每蕊心有两瓣相并,词人托兴曰比目连理云。”[6]“荳”是“豆”的后起字,上引两段中的“豆蔻”均可写为“荳蔻”。另据姚宽(1105—1162)《西溪丛语》载:“杜牧之诗云:‘娉娉袅袅十三余,荳蔻梢头二月花。’不解‘荳蔻’之义。阅《本草》。荳蔻花作穗,嫩叶卷之而生,初如芙蓉,穗头深红色,叶渐展,花渐出,而色微淡,亦有黄白色,似山蔷花,花生叶间。南人取其未大开者,谓之舍胎花,言尚小,如姙身也。”[7]上述种种“荳蔻”显然属于草本,但这些“荳蔻”都是“花”而非“果”。《桂海虞衡志》说得很清楚:“此花无实。”虽然也称“红荳蔻”,但与“红荳”或“红豆”有着本质的区别。但张之象可能误会了,而黄德水、胡震亨等人也忽略了这个细节。既非“草本”,“豆”就不能加草字头。

诗中的“红豆”,还有“贵妃红泪”之说。王一槐(明万历年间人)《玉唾壶》之“词家说”载:“一句云‘几回和泪观红豆’,人以‘贵妃红泪’解之,不是。红豆,一名相思子。唐诗:‘红豆生南国,秋来发几枝,赠君多采撷,此物最相思。’”泪珠形似红豆,被贵妃的红粉所染,称“贵妃红泪”为“红豆”,确实比较形象。作为宫庭乐师,李龟年在宫中,富贵之极,荣耀之极。天天为贵妃歌之乐之,那是多么的怡然欢畅!虽然是奴才与主子的关系,也会产生依恋的感情。如今国起祸乱,贵妃香消玉殒,龟年流落民间,他在歌唱“红豆”之时想起“贵妃红泪”,也在情理之中。另外,王春瑜曾撰文称自己“曾在广东从相思树上采下红豆,仔细观察”,发现“刚采撷下来的成熟的红豆,形状酷肖处子的阴蒂,怪不得王维在诗中说‘愿君多采撷,此物最相思’。”[8]笔者找来红豆的照片,感觉相似度确实很高。上述二则,听似艳俗,言者也是严肃的。聊备一说,姑妄听之。

除了《相思》,唐诗中的“红豆”还有不少。比如“玲珑骰子安红豆,入骨相思知不知。”(温庭筠《南歌子》句)“柳色披衫金缕凤,纤手轻拈红豆弄。”(和凝《天仙子》句)“忆昔花间相见后,只凭纤手,暗抛红豆。”(欧阳炯《贺明朝》句)等等。这些诗中,也都是“红豆”,没有写作“红荳”的。

不过,把“红豆”误为“红荳”也确实情有可原。因为不仅“荳”与“豆”同源形近,而且“荳蔻”与“红豆”也都有相思的寓意。在唐诗及历代诗歌中,借吟咏荳蔻而寄托情爱、表达相思的作品也不鲜见。除上文提过的“娉娉袅袅十三余,豆蔻梢头二月初”之外,还有“别观葡萄带实垂,江南荳蔻生连枝”(梁简文帝《和萧侍中子显春别》句)、“低声向道人知也,隔坐刚抛豆蔻花。”(冯衮《戏酒妓》句)“寄书题豆蔻,隐语笑芙蓉”(李贺《恼公》句),等等。所以,很容易把“豆蔻”和“红豆”混淆。“荳”是“豆”的后起字,亦有“豆”是“荳“的俗字之说,“豆蔻”可以写成“荳蔻”。《唐诗类苑》是分门别类的诗集,花、草、虫、鱼,亭、台、楼、阁,各属其门,各归其类。《相思》既然被归于“草”类,为了突出类别特征,把“豆”字加上“草”字头,似乎顺理成章。

三、“秋来”与“春来”,“故枝”与“几枝”

厘清了“红豆”与“红荳”,“秋来”与“春来”也就基本清晰了,因为这个问题与植物的种类有着直接的关系。

田艺蘅(1524—?)《留青日札》载:“今之相思木,生岭南,树高丈余,其子曰‘相思子’,即‘红豆’。汉《文选》注赤如珊瑚者。诗所谓:‘红豆生南国,秋来发几枝。赠君频采摘,此物最相思。’秋开花,二三月荚枯子老,零落可拾数斗。其树大而白枝叶似槐。斜斫之有文理,可为棋枰琵琶槽。南方甚多。”[9]文中说的很清楚,“秋开花”。

另据《广东新语》“木语”篇:“有曰相思木,似槐似铁力,性甚耐土,大者斜锯之,有细花云,近皮数寸无之,有黄紫之分。亦曰鸡翅木,犹香樃之呼鸡木,以文似也。花秋开,白色,二三月荚枯子老如珊瑚珠,初黄,久则半红半黑,每树有子数斛。售秦晋间,妇女以为首饰。马食之肥泽,谚曰:‘马食相思,一夕ヰ肥。马食红豆,腾骧在厩。’其树多连理枝,故名相思。唐诗:‘红豆生南国。’又曰:‘此物最相思。’邝露诗:‘上林供御多红豆,费尽相思不见君。’唐时常以进御,以藏龙脑,香不消减。”[10]这段关于红豆的文字也是“花秋开”。

在笔者检索到的36个版本中,“秋来”多达30处,“春来”只有6处。唐、宋、元三代的版本,全部是“秋来”,直到明末才出现“春来”,但却一连出现了3个版本,即郑明选的《郑侯升集》、焦周的《焦氏说楛》、曾益的《温飞卿诗集笺注》。郑明选、焦周、曾益的生卒年均不详,但都是明朝末期人,之所以纷纷改“秋来”为“春来”,应该有相互影响的因素。但即使到了清代,“秋来”的版本仍然是绝大多数。不过,“春来”出现的次数虽然很少,却都是影响较大的版本,比如沈德潜(1673—1769)的《唐诗别裁》,王士禛(1634-1711)的《唐人万首绝句选》,蘅塘退士(1711—1777)的《唐诗三百首》。令人费解的是,同为王士禛的选本,《唐贤三昧集》为“秋来”,《唐人万首绝句选》为“春来”,而且《唐人万首绝句选》的源本《万首唐人绝句》亦为“秋来”。“春华秋实”是常识性认知,而“秋天开花”属于例外。未经考证而仅凭常识判断,可能也是“秋来”被改为“春来”的重要原因。

关于“春”和“秋”,陈铁民在《也说红豆与<相思>》一文中说:“秋,各本皆作此字,清人编《唐诗三百首》改作‘春’,无版本依据。”[11]此语大谬。“秋”被改成“春”并非始于《唐诗三百首》,《唐人万首绝句选》《唐诗别裁》都更早。

施蛰存(1905—2003)先生在《唐诗百话》中说,“‘春’和‘秋’的问题,我以为应作‘秋’字。红豆子结于秋天。‘发几枝’是说结出几枝红豆,不是说红豆树的枝叶。”[12]他认为“秋来”是对的,但理由是红豆“秋天结果”,而不是“秋天开花”,这也是基于一般的认知,并不符合事实。

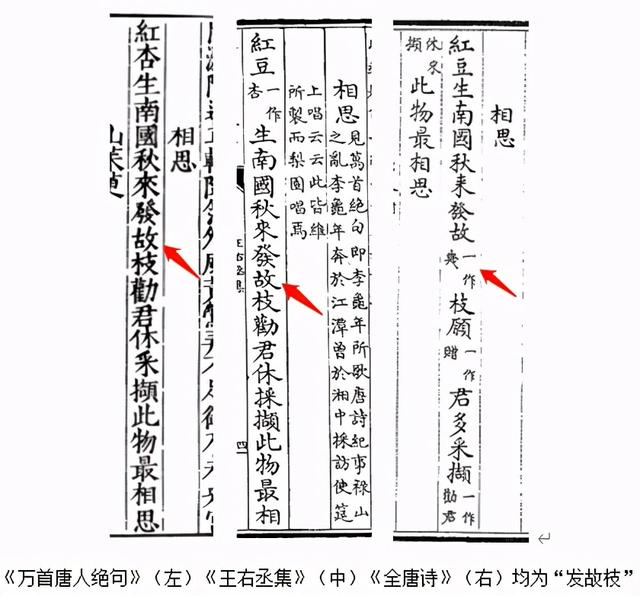

“发几枝”和“发故枝”。在36个版本中,“发几枝”为26处,“发故枝”仅9处,还有1处为“发旧枝”。《树艺篇》中的“发旧枝”,应该是因“故”而误。让人抓狂的还是《万首唐人绝句》,它的嘉靖本为“发几枝”,万历本却为“发故枝”,这也是已知最早的出处。此后选择“发故枝”的版本有《王右丞集》《唐诗纪》《唐诗所》《唐音统签》《全唐诗录》《全唐诗》。虽然是少数派,但这6种文献却都是专门的诗选,影响较大。

施蛰存先生认为,“‘发几枝’是说结出几枝红豆,不是说红豆树的枝叶。因此,‘发故枝’肯定也是错的,因为如果指枝叶而言,则‘故枝’早该在春天就萌发了。”这句话的逻辑起点,仍然是“春华秋实”,即认为秋天结出了果实(红豆)。但“秋来”发的既不是果,也不是枝,而应是花。花开在枝上,枝还是往年的,这不就是“秋来发故枝”吗?另外,“故”还可以蕴含“故人”之意,这也与“相思”的主题契合。因此,单就句意而言,“秋来发故枝”优于“秋来发几枝”。但从已知文献来看,从唐至元的七八百年,一直都是“秋来发几枝”,有理由相信是明人把“几”改成了“故”。虽然改得不差,终归不可取也。

古文没有句读,自然也无标点。“秋来发几枝”的后面,现在应该用什么标点符号呢?如果理解为陈述句,应该是句号;如果理解为疑问句,则应加问号。这个问题曾让郭沫若先生大伤脑筋,翻来覆去纠结了几十年。“他在《诗歌漫谈》中说:王维本是今山西境内人,无论哪一种红豆的自然生态,我相信他都是没有见过的,他所见到的只是豆粒而已。”[13]据此,他认为应该打问号。可是,结红豆的相思树在南国随处可见,开花的树枝不计其数,询问“发几枝”,未免有些傻。陈铁民《王维年谱》云:“开元二十九年辛巳(741),四十一岁。春,自岭南北归,尝过润州江宁县瓦官寺,谒璇禅师。”[14]也就是说,王维曾经去过南国。即使对红豆不甚了解,也不至于问出如此滑稽的问题。植物界的“春华秋实”大抵相若——北国虽然没有红豆,但有桃李杏梨,完全可以类比。

四、“彩缬”被改成了“采撷”“采摘”“采择”

《相思》最早出现在《云溪友议》的一则笔记中。《云溪友议》是一本笔记小说集,作者范摅大约生于837年,卒于唐光启年间(880-881)或前后。他创作此书的目的是为友朋提供谈资,亦即供“友议”,因家居云溪,所以叫《云溪友议》。书中有一篇题为《云中命》的笔记,前半段是——

明皇幸岷山,百官皆窜辱,积尸满中原,士族随车驾也。伶官:张野狐觱栗,雷海清琵琶,李龟年唱歌,公孙大娘舞剑。初,上自击羯鼓,而不好弹琴,言其不俊也。又宁王吹箫,薛王弹琵琶,皆至精妙,共为乐焉。唯李龟年奔迫江潭,杜甫以诗赠之曰:“岐王宅里寻常见,崔九堂前几度闻。正值江南好风景,落花时节又逢君。”龟年曾于湘中采访使筵上唱:“红豆生南国,秋来发几枝。赠君多彩缬,此物最相思。”又:“清风朗月苦相思,荡子从戎十载馀。征人去日殷勤嘱,归雁来时数附书。”此词皆王右丞所制,至今梨园唱焉。歌阕,合座莫不望行幸而惨然。龟年唱罢,忽闷绝仆地;以左耳微暖,妻子未忍殡殓,经四日乃苏,曰:“我遇二妃,令教侍女兰苕唱祓禊毕,放还。”且言主人即复长安,而有中兴之主也。

这段笔记,既引用了包括《相思》等2首王维的诗歌,也引用了杜甫的《江南逢李龟年》,所以后来的很多诗集在注释这首杜诗或者讨论该诗是否为杜甫所作的时候,都会引用这个故事,这也正是《相思》得到流传的主要载体之一。在《云溪友议》的这段记述中,《相思》的第三句是“赠君多彩缬”(“彩缬”的原文繁体为“綵纈”)。这是“彩缬”唯一的一次亮相,以后的所有其他文献都变成了“采撷”或“采摘”和“采择”。

在本次考得的36种载有《相思》的版本中,“采撷”出现29次,“采摘”出现6次,“采择”出现1次。《琼台志》中的“采择”亦为仅见,臆改的可能性很大,实无可取。“采摘”出现在陈景沂(宋人,生卒年不详)《全芳备祖》、蔡梦弼(宋人,生卒年不详)《杜工部草堂诗笺》、高楚芳(元人,生卒年不详)《集千家注批点杜工部诗集》、田艺蘅《留青日札》、郑明选《郑侯升集》、仇兆鳌(1638—1717)《杜诗详注》等6部文献中。“采撷”占绝大多数,显然是主流。如今通行的《相思》版本中,也是“采撷”。

“采摘”与“采撷”的意思相近,但相比之下,“撷”的涵义比“摘”更丰富,也更贴切。“摘,取也。”这与“采”字几乎没有区别。“撷”的本义是用衣襟兜东西,该字的小篆原本就是“衤”字旁,即写作“襭”。《说文》:“以衣衽扱物谓之撷。”《诗·周南·苤苢》:“采采苤苢,薄言撷之。”[15]依此理解,《相思》中的“采撷”是说采摘红豆的时候用衣襟兜着。这个动作比较生动,具有很强的画面感,也与前面的“多”字匹配。所以,在“采摘”“采择”“采撷”中,当然应该选择“采撷”。但与“彩缬”比起来,“采撷”亦相形见绌。

《说文》无“綵”字。《故训汇纂》:“綵,五綵备。”“綵,缯色也。”“綵,缯帛有色者也。”[16]“䌽”通“彩”,本字为“采”,多指五颜六色的丝物。《新唐书·崔玄暐传》有“厚赐綵物”之说。汉字简化后,“綵”即为“彩”,也可以写作“采”。

《康熙字典》:“缬,《说文》:结也。《玉篇》:彩缬也。《类篇》:系也,谓系缯染为文也。”[17]《汉字源流字典》:“《集韵·屑韵》:‘缬,系也。谓系缯染为纹也。’本义为古代的一种印染方法,似今之蜡染。”可以看出,“彩”和“缬”义有交叉,合在一起通常是指使用“系”、“结”等各种工艺染上花纹的丝织品。在《相思》这首诗里,“彩缬”可以理解为用彩色的丝线把红豆“系”起来,“结”在一起,从而成为饰物。“赠君多彩缬”的意思,则是把很多用彩色的丝线连结在一起的红豆赠送给君。

“彩缬”在古诗文中并不鲜见。许嵩(唐人,生卒年不详)《建康实录》:“东夷高丽国……重中国彩缬,丈夫衣之。”[18]司马光(1019—1086)《资治通鉴》:“今吐蕃久居原、会之间,以牛运粮。粮尽,牛无所用,请发左藏恶缯染为彩缬,因党项以市之,每头不过二三匹,计十八万匹,可致六万余头。”[19]李昉(925—996)《太平广记》:“遽以出院例钱匹段相遗,倍厚于常王。乃入谢,留宴,又遗彩缬锦绣之物。”[20]杨慎(1488—1559)《沐继轩荔枝诗》有“真珠堆绿云,瑇瑁乘彩缬”[21]之句。陆深(1477—1544)《景云颂》中有:“彩缬晃曜,缥缈联翩。”[22]许有壬(1286—1364)《次韵可行记塘上草木二十四首(之十四)》诗云:“雨后丛甲生,俄成寻丈树。谁名雁过红,彩缬无不具。环池烂云锦,吾圃遽尔富。呼酒亟赏之,秋光欲寒露。”[23]

“采撷”只是简单摘取,“彩缬”还要连结修饰。经过加工的“红豆”不仅比原豆美观,更重要的是,加工的过程就是情感注入的过程。红豆是天然的,谁都可以采摘。虽然它被各种传说赋予了“相思”的涵义,但那只是一种意象,而且是普适的,与具体的人没有关系。而经过连结染制的“彩缬”是“相思”的一方亲手制作,这样的“红豆”是有温度的。而且,把红豆“系”起来“结”成串,本身就含有心“系”对方、喜“结”连理之意。因此,“彩缬”当然比“采撷”更加珍贵,更值得珍惜。孟郊《游子吟》曰:“慈母手中线,游子身上衣。临行密密缝,意恐迟迟归。”那密密的针线就是深深的关怀,它在物理上所起的作用非常有限,但在心理上传递的温暖无可比拟。此外,作为一种饰品,“彩缬”是贴身、贴心之物,赠者有意,戴者有情,尤能体现“相思”的主题。

“采撷”是动词,“彩缬”是名词。如果选择了“彩缬”,前面的“多”和“赠”就成了必选。因为像“彩缬”这样珍贵的礼物,当然是以“多”为佳,亦当是“赠”给对方。单就语法而言,“愿”与“多采撷”适配,“劝”与“休采撷”适配。“愿”和“劝”都是期待别人怎么做,而“赠”则是自己主动做,两种做法当然是后者给人的感觉更好。施蛰存在《唐诗百话》中说:“‘劝’与‘赠’的问题,显然‘赠’字是错的,因为使这个句子不通了。”施先生这么说的前提是第三句为“赠君多采撷”,如果是“赠君多彩缬”,显然不存在“句子不通”的问题。不过,笔者认为“赠君多采撷”可以理解为倒装句,也说得通,只是寓意没有“赠君多彩缬”那么丰富动人。

至于“君”与“公”,意思差不多。“公”只能是男方,“君”也可为女方,还是“君”较好。归结起来,第三句应为“赠君多彩缬”,亦即《云溪友议》的原版。现在通行的“愿君多采撷”以及“赠君多采撷”“赠君勤采撷”“赠公多采摘”“劝君休采撷”等等组合都应该舍弃。

流传下来的《云溪友议》有两种不同体例的版本:一是四部丛刊续编本,即铁琴铜剑楼藏明刊本﹐为3卷(上﹑中﹑下);一是稗海本,为12卷。稗海本流传下来的有一部清抄本,其中为“彩缬”;民国万库本《云溪友议》是据稗海本排印的,亦为“彩缬”。四部丛刊明刻本和同为3卷的四库本也都是“彩缬”。可以肯定,原本就是“彩缬”。但古典文献出版社1957年据四部丛刊本排印的《云溪友议》却变成了“采撷”,此后各种文献中这段笔记也就都成“采撷”了。

那么,“彩缬”被改成“采撷”是有意窜改还是无心之失呢?如果是前者,应该注明。所以,疏忽致讹的可能性较大。笔者推测,编者可能没有注意到“彩缬(綵纈)”是绞丝旁,也可能以为“彩缬”与“採撷”(採擷)无异。而此后以“采撷”版本为底本的编者则是未加考证,以讹传讹。

陈铁民《也谈红豆与<相思>》一文也引用了《云溪友议》中那段关于《相思》的文字,引文中的那两个字为“采撷”,此文没有注明文献出处。韩震军《王维<相思>诗的版本演变与异文阐释》[24]和方胜《从“秋”到“春”的思念——谈王维<相思>的版本嬗变及其文化意义》[25],同样以原文照录的形式引用了那一段笔记,文献出处均为四部丛刊明刻本,这也是《云溪友议》现存最早的版本。这个版本字体隽秀、笔画清晰,绝对的善本。上面明明写的是“彩缬”,但两篇论文引用的文字中却都变成了“采撷”。这两篇论文探讨了其他所有的异文,但都漏掉了“彩缬”。既然专门研究异文,应该特别注意每个字,包括偏旁部首,乃至每个笔画。笔者猜测,作者可能并未查阅原始的古籍文献,抑或以为“彩缬(綵纈)”的简体字为“采撷”。

另外,笔者了也考查了四个版本的《资治通鉴》,看看其中的“请发左藏恶缯染为彩缬”之句有无变化。令人惊喜的是,居然还有宋版的《资治通鉴》存世!虽然不像明刊《云溪友议》那样字迹无损,宋本《资治通鉴》中的“彩缬”二字仍清晰可辨。四库本《资治通鉴》中,也还是“彩缬”。文学古籍出版社于1956年铅字繁体重排出版的《资治通鉴》,依然保留了“彩缬”。在贵州人民出版社1994年出版的简体字版《资治通鉴全译》中,此处为“采缬”,“采”通“彩”,也没错。

本次考证所及,“采撷”最早见于《全唐诗话》明正德二年(1507)刻本中,不知有没有更早的出处。

五、其他

“相思”有作“相里”,这是第四句中唯一的异文,仅见于张定鋆(1788—1875)的《三余杂志》[26](未列入附表)。“思”之于“里”,显为 “鲁鱼”之讹。

诗题之异。本诗在最早的载本《云溪友议》中就是无题的,后世转引的笔记、诗话、注释等仍然无题,这些体例也不需要题目。但正式的诗集则必须有题。本诗最早的题目出现在《万首唐人绝句》中,但这一种文献也有两个版本——明嘉靖刻本的诗题为《相思》,明万历刻本的诗题为《相思子》。如果《万首唐人绝句》确为最早收录本诗的诗集,那么题目就是编者洪迈所加,但不知他加的是哪一个。《相思》为后来的绝大多数诗选所沿用,包括《王右丞集》《全唐诗》《唐诗三百首》等,沿用《相思子》的只有《唐诗别裁》,《王摩诘诗集》的诗题为《江上赠李龟年》,《唐诗类苑》的诗题为《咏红荳》,《唐诗所》的诗题则《咏相思子》。《相思》是以主题为诗名,《咏红荳》《相思子》和《咏相思子》同是以吟咏的对象为名,《江上赠李龟年》则是交代写作背景。视角不同,难言高下。现在已经统一为《相思》。

六、结语

总之,虽然《相思》的异文很多,版本的源流很乱,但源头是明晰的,也是清澈的。无论从版本的角度,还是论诗意的表达,最初的版本即《云溪友议》中的形态都是最好的。所以,应该回归本源。

参考文献:

[1](唐)李匡乂撰:《资暇集》[O],上海:商务印书馆民国二十八年(1939)版,卷下第23页。

[2](清)郝玉麟撰:《广东通志》[O],四库本,卷52第46页。杜甫诗句“红豆啄余鹦鹉粒”中的“红豆”又作“红饭”“红稻”“香稻”,“余”又作“残”,应以“红豆”和“残”为正。

[3](清)屈大均撰:《广东新语》[O],清康熙庚辰年(1700)刻本,第54页。

[4](明)李时珍撰:《本草纲目》[O],四库本,卷35下第54-55页。

[5](晋)嵇含撰:《南方草木状》[O],四库本,卷上第2页。

[6](宋)范成大撰:《桂海虞衡志》//《古今逸史(十九)》[O],景明刻本,第20页。

[7](宋》姚宽撰:《西溪丛语》[O],上海:商务印书馆民国二十八年(1939)版,卷上第8页。

[8]王春瑜撰:《红豆、劳什子及其他——煞风景的考证之二》[N],北京:《中华读书报》1999年9月15日。

[9](明)田艺蘅撰:《留青日札》[O],明万历年间刊本,卷32第14页。

[10](清)屈大均撰:《广东新语》[O],清康熙庚辰年(1700)刻本,卷25第49页。

[11]陈铁民撰:《也谈红豆与<相思>》[J],北京:《中国典籍与文化》2000年第2期。下文所引陈语亦出于此。

[12]施蛰存著:《唐诗百话》[M],上海:上海古籍出版社1987年版,第152页。下文所引施语亦出于此。

[13]陈汉文撰:《郭沫若考证红豆》[J],曲阜:《现代语文(初中版)》2004年第11期。

[14]陈铁民注:《王维集校注》[M],北京:中华书局1997年版,第4册附录五。

[15]约斋编著:《字源》[M],上海:上海书店1986年版,第737页。

[16]宗福邦等编:《故训汇纂》[M],北京:商务印书馆2003年版,第1751页。

[17](清)张玉书等编:《康熙字典》[M],北京:中华书局2010年版,第905页。

[18](唐)许嵩撰:《建康实录》[M],四库本,卷16第32页。

[19](宋)司马光撰:《资治通鉴》[O],四库本,卷232第40页。

[20](宋)李昉等编:《太平广记》[O],四库本,卷86第3页。

[21](明)杨慎撰:《升庵集》[O],四库本,卷79第9页。

[22](明)陆深撰:《俨山集》[O],四库本,卷30第3页。

[23](元)许有壬撰:《至正集》[O],四库本,卷6第12页。

[24]韩震军撰:《王维<相思>诗的版本演变与异文阐释》[J],湘潭:《中国韵文学刊》2013年第4期。

[25]方胜撰:《从“秋”到“春”的思念——谈王维《相思》的版本嬗变及其文化意义》[J],南昌:《南昌航空大学学报(社会科学版)》2016年第6期。另:此文所引《唐诗纪》中的“红豆”应为“红荳”。

[26](清)张定鋆辑:《三余杂志》[O],清吴门王兰坡刻本,卷8第3页。

原地址:https://www.chinesefood8.com/36268.html版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。

本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。