澎湃新闻记者 朱莹 实习生 李泞伶

魁星阁塌了,在一个雨夜。

没人知道它坍塌的具体时间,也没人目睹它倒下的瞬间,甚至没有人知道它确切的寿命。

村里的老人们说,老阁楼得有两三百年吧。一位古建筑画家,根据它的斗拱结构,推测它建于清代晚期;另一位古建筑技术员,依据木建筑结构,推测它应诞于清咸丰年间(1851-1861)。

倒塌后的魁星阁。本文图片除特殊标注外,均为澎湃新闻记者 朱莹 拍摄

过去一百多年,老阁楼孤独地矗立于村子的东南角,看着脚下绵延的土地,玉米、小麦渐次破土、成熟,农人在田间收割;孩童喜欢在它身上打闹嬉戏,将木楼梯踩得嘎吱作响……它身后的土房,慢慢变成了平房,楼房拔地而起;火车轰鸣而过,村庄里的年轻面孔少了,渐渐只剩下老人和小孩。

老阁楼也越来越老了,在风剥雨蚀中,房梁开始扭曲,变得摇摇欲坠。直到10月这场暴雨,将它摧毁。

位于山西南部新绛县闫家庄村的魁星阁,曾供奉魁星,庇佑一方村民。遗憾地是,老阁楼一生籍籍无名——不在文物保护单位名录之中,关于它的历史记载亦无处可查。坍塌后,它却意外受到关注,成为山西暴雨导致的1783处受损不可移动文物——这一统计数字之外,特别的存在。

老阁楼塌了。众多和它一样散落乡野的文物,还在等待挽救。

“阁楼塌了”

刘高云没有想到,魁星阁会倒塌。

63岁的他是闫家庄村文保员,和另一位村干部负责看管村里的5处古建文物。自他记事起,魁星阁就一直立在那儿,下再大的雨,也撑过去了。

山西的雨季通常在七月下旬到八月上旬。但今年,9月中旬开始,雨像花洒一样密密匝匝地落下,绵延了一个来月。

山西省气象局数据显示,进入9月,山西接连出现5轮强降雨天气,全省平均降雨量为302.2毫米,是常年同期(72.3毫米)4.18倍。仅10月2日至7日,6天下了去年全年五分之一的雨。在新绛县,9月1日至10月10日,降水量达486.6毫米。

9月23日,刘高云所在的古交镇文保员群下发通知,近期加强文物巡查。

刘高云查勘后发现,村里的娘娘庙、宗祠,出现了房顶坍塌和漏雨,魁星阁二层歇山顶,靠四根立柱勉强支撑着。他连忙拍照上报。那天开始,群里隔三差五就有文保员上报各村文物受损情况。

9月23日,倒塌前的魁星阁。受访者供图

汾河穿新绛而过,10月7日,洪峰来临,将堤坝冲出决口,沿岸村庄和老城区近2万人被转移。距汾河较远的闫家庄村,躲过了洪水,但南边低洼处的两百多亩玉米、油葵、药材,全被雨水泡坏了。

至于老朽的魁星阁,在洪水来临之前就倒下了。

10月5号还是6号——村主任闫益林记不清具体哪天了,早上八点多巡查时,他发现,魁星阁二楼已坍塌殆尽,一楼仅剩三分之一,3米高的台基,外墙大片剥落,木梁、砖瓦混着夯土滑落到地上,一棵一人高的小树,从外墙缝隙中兀自“钻”出来。

魁星阁外墙大片剥落,木梁、砖瓦混着夯土滑落到地上。

“阁楼塌了,阁楼塌了”,消息很快传遍村庄,人们跑去看,隔着雨幕和树丛,已见不到它的轮廓。

刘高云有些心疼,“像家里少了一件东西一样,有一份年轻时候的记忆在里面”。

8号下午,新绛县文物保护中心工作人员来到现场,将魁星阁东台基护墙加固,防止二次坍塌。一些大的木料——多数已糟朽,被拉到村委会存放,登记造册,之后修复的话,兴许能用。

魁星阁的一些建筑木料被拉到村委会存放。

“它能坚持到2021年,已经算是超水平发挥了”,看到网友发来的魁星阁倒塌的照片,连达有些感慨。

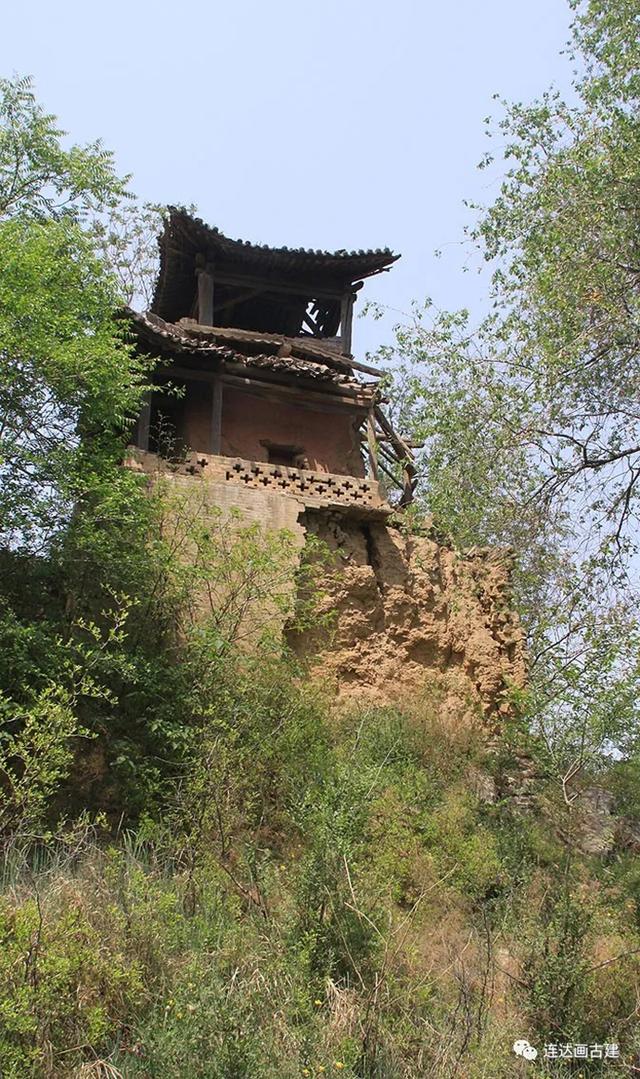

43岁的他是名古建筑画家,20岁开始画古建筑,二十多年间遍访山西村落,为上千处古建筑画过像。一次,朋友坐火车路过新绛,意外瞥见丛林掩映中露出屋顶的魁星阁,告诉了他。2015年4月,连达慕名而至。

面前的古楼,是他见过最破败的一座魁星阁:下层廊柱倾倒,屋檐坍塌,整体严重歪斜变形。

2015年4月,连达见到的魁星阁。图片来自微信公号“连达画古建”

“像个风烛残年的老人”,连达觉得手一推,或是一阵风,就能把它吹倒。但它又透出一种沧桑残缺的美,倔强地不肯倒下,“很打动人”。

连达猫着身子钻进阁楼下的草丛中,在土坡上半蹲着,为魁星阁画了幅像。画的时候,他觉得好像在隔空和它对话,像晚辈来探望,又像诀别。后来,他将这幅画收录到书中。

连达给魁星阁画的画像。图片来自微信公号“连达画古建”

得知魁星阁倒塌后,连达犹豫要不要把消息发出去,担心被文管部门说在“找事”。后来想着,还是得发,“楼没了,应该让大家知道它是在什么背景下倒下的”。

反响超乎意料。一波波媒体、文物爱好者来到闫家庄村,一窥它的残容。

魁星阁的倒下,成了山西暴雨中古建文物受灾的缩影,背后是大量低级别甚至无名文物的艰难处境。

在我国,不可移动文物分为国保、省保、市保、县保4个等级,以及尚未核定公布为文保单位的未定级文物。第三次全国文物普查及山西省文物局数据显示,截至2020年7月,被誉为“中国古代建筑宝库”的山西,拥有53875处不可移动文物,其中古建筑有28027处,约占52%;13405处被列入四级文保单位,其余4万余处尚未定级。

而据山西省文物局统计,这场暴雨中,到10月11日,山西有1783处不可移动文物受损,出现屋顶漏雨、墙体开裂坍塌、地基塌陷等问题。其中国保176处,省保143处,市、县保661处,未定级文物803处。

山西省文物局文物保护利用处接受媒体采访时透露,暴雨中受损更严重的,集中在县级及县级以下文物保护单位,包括大量未登记在册、未定级、散落在偏远村落的传统建筑。

古建筑爱好者唐大华有相似感受。暴雨后,他赶赴平遥、新绛等地,发现国保、省保主要是漏雨,问题不大,而县保、未定级等乡村古建毁损严重,大多“自生自灭、听天由命”。

未成形的修缮

村民和柒龙家正对着魁星阁,出门就能看到。50多年里,魁星阁看着他出生、长大,他看着魁星阁变老。

在他记忆中,小时候,他和男孩们经常爬上魁星阁,夏日阁楼凉爽,视野开阔,能看到远处大片的芦苇荡。十来岁时,通往二层的木楼梯消失不见了,此后渐渐少有人上去。

村民们称魁星阁“阁楼”,刘高云说,很多人不知道它是干啥用的——在古代,魁星楼是为儒士学子心目中主宰文章兴衰的神魁星而建,读书人拜魁星,祈求在科举中榜上有名。

但在闫家庄村,大家更习惯去娘娘庙、祠堂祭拜。这几年,村里考上名牌大学的年轻人少了,有人觉得,许是跟阁楼年久失修有关。

和柒龙至今珍藏着一张照片。那是21年前,他和村里8位36岁同龄人的合影。照片中,男人们穿着喜庆的红毛衣、笔挺的西服,有的系上领结、戴上墨镜,对着镜头笑。

2000年,9位村民在魁星阁前合影。受访者供图

同龄人凑钱办活动,合影,祈求顺利迈过36岁的槛,是当地的习俗。魁星阁出现在许多人的照片里,它是村庄的地标,直到后来“塌的不行”,再也没有人将它作为背景。

几十年过去,阁楼旁的学校迁了,附近小院变成了加工厂,后盖起密密麻麻的民房,堵住了通往魁星阁的路。芦苇荡也干涸了,变成了田地。火车轨道从魁星阁旁穿过,轰鸣声昼夜不歇。

1994年的魁星阁。受访者供图

和柒龙像村里大多数人一样,外出打工,养育一双儿女,然后有了孙子孙女,再回村,种地,带孩子,如今儿子儿媳也在重复他的路。刘高云是少数留在村里的人,他做过水泵生意,后来进村委会当会计、支书、文保员。

修缮魁星阁的想法,反复了几十年。刘高云说,村里没钱修,曾有村民提议募捐,但没人组织,不了了之;有的村民对文物保护没概念,甚至觉得,“老东西也没啥用”,村委会也不敢出面,怕被举报“搞封建迷信”。

“哪怕给它搭个架子支起来,搭个棚子遮盖下,或者台基坍塌部分用红砖搭个护坡顶住,也不至于这样。”连达觉得遗憾,六年过去,魁星阁没有得到补救。

在他看来,这类木结构建筑如果从来不修,经年累月,必然会损害侵蚀,倒下只是时间问题。

另一座魁星阁

两公里外,龙泉村的魁星阁有着截然不同的命运。

云销雨霁后,它挺立于一片玉米地间,两层高,青砖铺地、雕梁画栋,木质斗拱,阁内供奉着彩绘泥塑星像。大门上贴着“人文始祖”,两侧贴有对联,悬挂着村民们敬奉的红灯笼。

龙泉村的魁星阁

如果不是16年前的那场修复,蒙石锁相信,它可能也倒下了。

79岁的蒙石锁当了一辈子老师,63岁那年,退休的他决心为村里做件实事——修缮魁星阁。

蒙石锁记忆中,小时候村里还有清代的土地庙、财神爷庙、药王庙,后来都被拆了,仅剩魁星阁一处。

村民们相信,魁星阁是“点状元的”,庇护着一代代娃娃考好大学。

与闫家庄村魁星阁的冷清不同,龙泉村魁星阁一直香火不断。每年正月初一,早上五六点就有村民带着贡品,赶去烧头柱香,祈求来年风调雨顺,孩子求学顺利。农历九月十五,村委还会请来唱戏的,扭秧歌的,扎高跷的,敲锣打鼓,热闹一番。

蒙石锁觉得,村民们对魁星阁有感情。他的大伯,20来岁时去了河南,60年没回来过,直到80岁时回山西寻找他,走到村东南角时,一眼认出了魁星阁,激动地说,“就是这村。”

在他记忆中,魁星阁早年修过一次,后来长期处于没人管的状态,屋顶瓦破裂,漏了个洞,渗水,房梁也蛀了,“烂得不行,快塌下来了”。

多年来,村民们有意修复,一直没人牵头。

“再不修,我们村一件文物都没了”,蒙石锁决定担下这事。

修缮想法得到了大部分村民的支持。全村4000来人,一些在外做生意的出了“大头”,一万、五千地捐,最后募集到5万块,还差一万,村委会出了。

蒙石锁和六七个老人组建了一个魁星阁修复组委会,63岁的他是其中最小的。老人们分工合作,找来民间匠人设计方案,原样修建;每天换班,去现场盯着,怕物件丢失。去外村联系人时,不会骑车,就找村干部载他们去。

修复历时一年,蒙石锁记得竣工那天,村民们请来敲锣打鼓的,唱戏的,“可热闹了,外村的都来看了”。

今年,村里36岁的同龄人集资10万,将进出魁星阁的道路和楼梯修葺一新,屋檐上挂上小灯泡,过节时,闪闪发光。

十几公里外,北张镇西庄村的魁星阁,也幸运地得到了抢救。

这座建于清乾隆年间的魁星阁,在第三次全国文物普查时成了“县保”,今年4月开始修缮。

“不修的话,跟闫家庄村魁星阁一样的命运”,新绛县文物保护中心主任杨英杰说,去年,他们“求爷爷告奶奶”,找上级部门申请到40万经费,又从县文物经费中拿出30万,这才有了西庄村魁星阁活命的机会。

但它只是极少数幸运的存在。

杨英杰介绍,新绛有各级各类文物725处,其中国保、省保、市保共29处,县保613处,未定级文物83处。县保和未定级文物中,“75%处于待修状态”。

通常,国保由国家出钱,省保省里出钱,市保市级出钱,县保和未定级文物由各县负责。这意味着,数量最多的低级别文物,下放到了财政最吃力的县一级。

以新绛为例,每年文物保护经费为150万,在山西各县中属中上游。其中50万为考古费用,60万用于发放文保员工资、消防器材更换等,余下40万,只够修一处,“还只能干一些修修补补的活,不能从本体上维修”。

去年,他们向省文物局申请了30万文物抢险加固资金,修复了一处阁楼。今年报了三处,都没申请到。

面对大量待修文物,杨英杰说,县保优先,文物资金基本“到不了未定级文物”。县保中,先修濒危、历史价值高的公益性文物,如祠堂、阁楼等,这类修复后能利用起来。其他离整体垮塌还有一段距离的,“不行了加固下,反正(每年)就那点钱。”

古建在沉默地消逝

过去八年,唐大华寻访了上千座古建筑,他在网上创建了一个“随手拍救古建”的专题。

“至少50%存在安全隐患”,他发现,大量低级别和不知名文物散落乡野,得不到维护。第三次全国文物普查数据显示,过去35年里,全国有4.4万处不可移动文物消失,平均每天消失4处,其中大部分为未定级文物。

连达印象中,太谷县有一座清代石牌坊,因农田灌溉导致地基松动,后直接被当地人用挖沟机推倒,成了一堆碎石。

这让他有种急迫感,“文物只会越来越少,毁坏一个少一个”,“今天不画,明天可能就倒了”。这些年,他攒点钱就往山西跑,想赶在那些古建筑消亡之前,画下它们最后的模样。

魁星阁的倒塌,连达觉得也是农村衰落的缩影。在他去到的不少山西农村,尤其是东南部、北部,一些三四千人的大村庄,常住人口只有两三百人,主要是60岁以上的老人,想找个能骑摩托的人做司机,都很难找到。

他回忆,去闫家庄村那次,“安静极了”,一个人也没遇到。“村里头都衰落了”,连达说,“谁还去修一个破楼是吧?”

画画时,常有村民围观,有人问,是不是卖了可以赚很多钱?他会告诉他们,“文物的意义不在于钱,而是保存在这儿,这是你们村的历史”。

连达能感觉,村民跟古建筑之间的情感联结,“越来越淡薄了”。

上世纪五六十年代,很多庙宇被认为是封建迷信,遭受摧毁。连达去过一个村庄,繁盛时有40多座庙,如今只剩一座,还是因院子大被改成学校才存留下来。庙内的壁画、塑像、石碑早已倾覆,只剩空空的一副木框架。

连达说,那一代人很少目睹庙里的祭祀和传统文化活动,长辈也不敢告知,以至他们对庙宇的宗教作用、艺术价值没什么概念,也谈不上有什么感情,“就不会对他的儿子、孙子传递这些”,文化传承断裂了。

他去过一个供奉道教玉皇大帝的玉皇庙,守庙老人分不清佛教跟道教,放起了佛教的《大悲咒》。

到这一代年轻人,很少在村里生活,对乡村文物更是“无感”。龙泉村一个十几岁的女孩说,她每年初一会跟着妈妈去魁星阁烧香,但她不记得它名字,更不了解它的历史。

连达说,那些少数得到修复的低级别古建,也难保质量,有的被修得“不伦不类”:木结构门窗换成了玻璃窗;房顶用上了彩钢瓦;一层的古寺被加盖成两层钢筋混凝土的仿古建筑,再贴上琉璃瓦;一对夫妻花83万重修一座古庙,梁架上的彩画跟东北花棉裤似的;寿阳一座古庙,修缮后的壁画是美少女战士;毛石砌的石桥,除几块旧构件外,变成了崭新的石桥……

“这不是把它给毁了嘛”,连达有些愤然。修缮过程中,一些庙宇内部的彩画或古人题记,稍不注意,“全没了”。

此外,很多修缮项目被大古建筑公司垄断,小公司以及民间传统艺人因资质门槛很难接到活,传统手艺面临失传。一些具有地方文化特色的古建筑,在修缮过程中,地方特色给“修没了”:连达见过山西一处古建筑,请来名头响亮的故宫文物修缮队,修完后变成了紫禁城的风格;还有山西西南部的一些古建筑,被习惯修复山西中部地区建筑的工人,修的风格迥异。

古建文物需要长期接力维护与修缮,从不是一劳永逸的事。连达认为,不要急于落架大修,在不危及结构安全的情况下,尽量保留它本身的原始风貌。

古建筑文物的日常维护主要靠文保员,他们大多是村里上了年纪的老人,有的常年住深山小庙里,条件艰苦。国保、省保文保员每月的工资只有300块钱,市保更少,200块,县保只有100块。

刘高云做文保员五六年了,职责是巡查、看管消防器械,防火防盗。他说,每次上报后,情况危急的,文物部门才过来查看,不过看了也大多没采取过措施,“一说就是没钱”。

在他印象中,工资“没有发全过”,有的县工资发不出来,“(文保员)尽职尽责,全凭良心了”。

基层文保,“夹缝中生存”

55岁的杨英杰,时常感觉头上悬着把剑。

两年前,他调任党政机关改革后成立的新绛县文物保护中心主任。一到雨季,就有电话打来,反映文物受损情况。“眼看着这儿塌那儿塌”,每年经费却只够修一处,他心里犯愁。

今年9月中旬,有村民反映,村里一处古民居后墙倒塌,把路挡了。他们联系产权人,对方说没钱修,“要修你们来修,不修就让它塌去”。最后只得派技术员过去钉上木椽加固。

9月25日开始,担心雨水侵蚀,文保中心紧急给县里几处有塑像和壁画的国保、省保,包括龙兴寺大雄宝殿、稷益庙、龙香关帝庙等,加盖塑料布防雨。

之后几日,杨英杰辗转各个村,勘查灾情,统计受灾情况。这场暴雨中,新绛有50处文物出现屋面渗漏、下陷、墙体倒塌等灾情,其中39处为县保和未定级文物,在山西各县中,“不算特别严重的”。

运城市文物局下拨了5万元抢险资金。省和市里的文物专家也赶来查勘,对上报的灾情做评估。杨英杰忙着申报修缮项目,对他来说,多一个项目过审,就意味着多一处文物被挽救。

谈到基层文保工作,他忍不住吐苦水:想修缮“没钱”,出了问题要追责,老百姓还不配合,“夹缝中可难生存了”,说起这些,杨英杰有些激动。去年,运城另一个县里,一些古民居构件被拆分后通过地下市场贩卖到浙江东阳,媒体曝光后,27人被追责,“文旅局长受不了压力不干了”。

“我就觉得这活不能干了”,杨英杰只想平安熬到退休,没成想,遇上了这场暴雨。

眼下,最让他头疼的是,大量产权为私有的古民居如何保护利用。在新绛各类文物中,超过三分之二为古民居,其中80%的古民居处于待修状态。

根据《文物保护法》,作为古建筑的民居,由产权所有人负责修缮、保养,所有人不具备修缮能力的,政府给予帮助。古民居大多产权为私人所有。修缮的话,要先向文物部门申请,获批后提交修缮设计方案,再找有资质的古建筑公司来修,修完后请市文物局专家验收。

由于修缮所用的木料、青砖蓝瓦、白灰等材料造价高,修缮成本高昂,多数产权人不愿修,也不愿住老房子,想拆了盖新房。

杨英杰听到过太多不理解的声音:有的产权人质问,“房子是我个人的,我还做不了主了?”有的埋怨,“你没钱修,给我门上贴(文保单位)牌干啥?”还有人打电话到电视台监督热线,控告文物部门不作为,房子塌了不帮忙修。更有甚者,直接喊话,不帮忙修就要拆掉。

有的坍塌后,所有人不愿上报,想私自盖新房。他们只能叮嘱文保员,“哪怕它塌了,有一堵墙在都不能动”。至于何时能修,他们也没底,只能“连哄带骗”。

杨英杰发现,少数由政府兜底修缮的古民居,大多在景区中。以平遥为例,通常有两种方式:一种是政府购买古民居后进行修缮;另一种是,产权所有人不愿卖的,以房子作为抵押,入股旅游公司,政府帮忙修缮,持一部分股份,和产权所有人共同分成。那些景区以外的古民居,投资看不到回报,“就没人管”。

即便有了修缮资金,资金怎么投放,选择修哪处,如何修,修缮后如何利用……都是难题,目前没有明确的法规,只能靠各地自行探索。

另一方面,古民居产权人没能力修,有能力修缮的城镇居民,又受限于“一户一宅”政策无法购买。

杨英杰希望,国家文物局能出台针对古民居的指导性意见,“让基层好操作”。再者,给产权所有人在修缮上提供一些优惠政策。

他对“盘活”古民居也有想法:一是连片保护,政府建一个古民居博物馆,将有价值的古民居整体搬迁,进行集中保护;二是按文物四级分类方式对古民居进行分级,这样“地方政府压力没那么大”。

在杨英杰看来,当前基层文物保护面临的困境,还有文物管理体制混乱,基层文物机构撤并,文物技术人员匮乏,防水器材储备不足等,跟领导人对文物的重视程度和保护意识也有关。

新绛县文物保护中心成立两年,经历了从正科级到副科级,又变回正科级单位的轮回,公章就反复刻了三次。申报文物抢险报项目时,省文物局只认文物行政部门,不认文物保护中心,还要文化局的公章。

唐大华走访发现,有一些县一二十年里没怎么修缮过文物,急需相关政策或监督机制。

连达分析,非景点的文物修缮就是不断投钱的“窟窿”,在一些地方看来,“塌了反而没责任负担了。”

出路在哪儿?

那些大量散落乡间的乡村古建筑,出路在哪儿?

杨英杰觉得,“利用是最好的保护”,放置不管,很快就坏了。但如何利用,是道难解的题。

他深感责任艰巨,“不能说文物传承几百年了,到咱们手里出问题了”。

2017年,山西推出“文明守望工程”,出台政策鼓励社会力量参与文物认养,目前全省文物认养项目累计238处,吸引社会资金约3亿元。但这些认养项目也出现过“认而不养”、胡乱改建等乱象。

杨英杰认为,企业认养文物带有一定的功利性,效果尚不明显,不能从根本上解决问题,只是当作协助和补充,国家可以成立针对县保的基金,或由各县成立专门的保护基金。

2019年,山西长治探索出“抢救古建撑伞行动”,给濒危坍塌、暂时没钱修的文物搭个雨棚,使其免遭雨淋,延缓垮塌进程。但它能照拂到的也是极少数。

山西省文物局文物保护利用处负责人接受《中国新闻周刊》采访时表示,低级别文物是下一步工作的重点,资源会往这方面转移。

尽管有上级文物部门回复,坍塌的魁星阁可以修,但杨英杰心里还是打鼓,它不属于文保单位,能否用文物专项经费修?“招投标都是问题,你的依据在哪儿?”

杨英杰猜测,当年没有把魁星阁纳入文保名录,可能是“漏掉了”。粗略估算,魁星阁全部修缮得七八十万,只本体修缮至少三十万,大部分构件要换成新的,那文物价值就“大大削弱了”。

10月中旬,雨过天晴,洪水退去,闫家庄的村民们忙着抢收玉米,门前、院里金黄一片,小孩在路上追逐玩耍。

仿佛,这场雨从来没有下过。

日落时的魁星阁

责任编辑:黄芳

校对:栾梦

原地址:https://www.chinesefood8.com/36993.html版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。

本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。