史金波(中国社会科学院学部委员)、李汉松(哈佛大学历史与经济中心研究员)

中国西夏语言研究专著《西夏文教程》英译本(Tangut Language and Manuscripts: An Introduction, Leiden: Brill, 2020)付梓一年后,剑桥大学亚洲与中东研究系荣休教授、英国学术院院士、研究日本书籍史卓有建树的彼得·科尼基教授(Peter Kornicki)在《东亚出版与社会》(East Asian Publishing and Society)学刊上发表了一篇视域宽宏、见解精到,但又“时而不章”“时而可商”的书评,梳理了西夏学的过去与现状,也对西夏研究的释译、西夏王朝的中国认同问题提出了意见。科尼基教授在伦敦疫情期间笔耕不辍,令人感佩。作者与译者亦撰此文,对科尼基教授表示感谢,并试与科尼基教授商榷。

Tangut Language and Manuscripts: An Introduction

一、科尼基教授对《西夏文教程》的总体评价

科尼基教授对西夏学的定位显示出了他作为书籍史家的独到视域。他认为,西夏文献的重要性不限于西夏学,也超越了亚洲书籍史的范围。近一百年来相继现世的西夏文本包括迄今为止全世界最早的活字印刷书籍,是全球书籍史的重要一章。目前,西夏学对国际文化史的影响仍具尚未完全开发的潜力,其主要制约来自多数学者对西夏语言的陌生。填补这一空白,正是此书外译之初衷。

科尼基教授的另一洞见是:西夏学术文献的多语言特性也为学者增加了研究难度。这一多语种特性归因于西夏学近数十年来作为一个学科崎岖多艰的发展史。西夏学者来自世界各国:伊凤阁(А.И.Иванов)、聂历山(Н.А.Невский )、克恰诺夫(Е.И.Кычанов)、克平(К.б.Кепинг)、捷连基耶夫-卡坦斯基(А.П.Терентьев-Катанский)、索罗宁(К.Ю.Солонин)等数代俄罗斯学者,英国之格林斯蒂德(Eric Grinstead)、美国之邓如萍(Ruth Dunnell)、日本之西田龙雄、荒川慎太郎,以及剑桥学者高奕睿(Imre Galambos)和法国史语学者向柏霖(Guillaume Jacques)等。因此,在西方学界“若欲治西夏学,必须通晓中、日、俄、法、英”诸语文,令人“望而生畏”。科尼基教授话锋一转道,“毫无疑问,最近二十年,中国学者主宰了这一领域”。科尼基教授称赞本书作者史金波是研究西夏佛教史、印刷术与西夏社会“最多产的学者之一”,也认为此书是目前关于“西夏语言和档案最全面的介绍”。 科尼基教授从书籍史专家的角度,着重介绍了第二章“西夏文献”,认为这部分是西夏书籍和文献色彩鲜明、内容丰富的大语料库。

科尼基教授还强调了西夏学发展史中那一段帝国主义与殖民主义遗产。他认为西夏学史料散布在世界各地——从柏林、伦敦、巴黎到圣彼得堡与斯德哥尔摩,是“掳掠”(looting)的后果,使用这个词“完全合理”。诚然,中国西夏学遗产受到了数代西方探险家贪婪的掠夺和严重的破坏。近数十年来,中国学者一直在呼吁重视这段历史的同时,致力于与各国学者一道发展西夏学。科尼基教授指出书中图版“大多来源于中国图书馆藏”,实际上便是中俄合作出版的《俄藏黑水城文献》,这套大型文献丛书现已出版30册,对推动西夏学发展起到了基础和关键作用。我们由衷希望世界西夏学者既铭记历史,也积极合作,推动世界学术融合发展,共创新知。

作为涉猎广泛的东亚研究者,科尼基教授的日本文化史背景起到了“它山之石可以攻玉”的效果。作为书籍史家,科尼基教授的兴趣主要在西夏活字印刷、书籍装帧、书写格式、书籍插图。他尤其感兴趣西夏的类书、辞书、韵书和法典,特意列举了西夏文《孝经》手稿:此书译自北宋吕惠卿注本,而吕注汉文本早已失传,因此弥足珍贵。教授也强调了西夏市场中流传的夏、藏木刻文本,以及西夏人出版多卷本、大部头书籍的出众能力。

科尼基教授还向国际学者简明介绍了第四章以后的主要内容:西夏文字分析、西夏语中的音韵、词类、语序、句法、格助词、存在动词、动词前置词、人称呼应以及专有名词等。他指出这些章节都提供了西夏文例句以及译者提供的中、英译文。他热情称赞“本书把西夏文化的巨大财富带到了英语阅读世界,非常值得欢迎”。

二、科尼基教授对《西夏文教程》英译的评价

科尼基教授研读此书后认为译者李汉松的英文通达晓畅,《译者序》颇有帮助:“承担英译此部重要著作的艰巨任务,应得我们的感谢。”他圈点了英译本的独特之处:译者为首次出现的西夏字附加了国际拟音,“对西方读者而言,这一特点增加了本书的价值”。

他还赞赏译者在英译西夏文例句时,逐一查证了西夏原字的释译,保证了译文不受中文阅读的先见干扰,进一步增加了翻译的准确性。

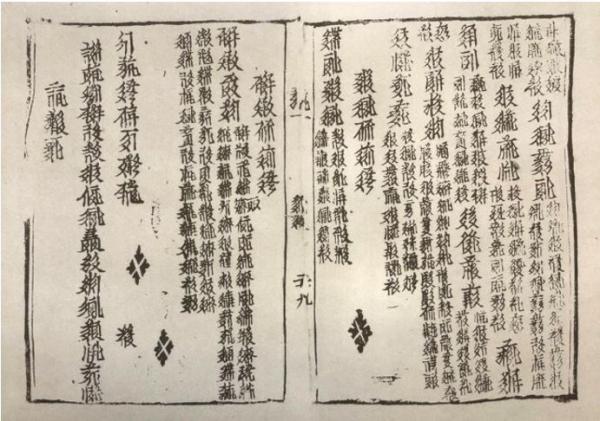

科尼基教授也就两处翻译提出了具体意见:第三十一至三十四幅图版应为正式出版的印刷本,笼统套用了通常用于表示未出版文本的manuscript,有欠妥当。当然,译者明确注明了“刻本”(block-printed)一词,因此不可能指狭义上的“手稿”。此外,图版四十三、四十四明显是两块雕版模板,英文被动译作“雕印”,亦有表示“印刷品”之嫌。我们由衷感谢科尼基教授的明察秋毫和慷慨指正。

三、与科尼基教授商榷西夏对中国的认同

科尼基教授自称唯一要对原著发的一句抱怨(gripe)和牢骚(grouse)是将西夏归入中古中国。他声称“西夏是中国中古时期的一个重要王朝”这句话有失公允,因为“西夏帝国不属于中国”而“独立于中国”。西夏为何不属于“中古中国”这一广阔范畴呢?科尼基教授认为“它经常与宋代中国(Song-Dynasty China)发生战争”。科尼基教授刻意将“宋”作为定语限制“中国”,从他使用的“宋夏战争”来看,科尼基教授实际上已经认可了辽宋夏金时期中国多元一体的基本事实。

科尼基教授还认为同一问题也适用于其他的“异族朝代”(Alien Dynasties)。显而易见,科尼基教授所指的是与“中国的汉族朝代”相对的“中国的异族朝代”,即以少数民族为主体建立的中国古代王朝。

科尼基教授的异议引出了一个更具深意的话题:中古中国的概念和西夏的中国认同。同时,他的介入也显示出,我们在书中强调指出“西夏是中国中古时期的一个重要王朝”仍有其实际意义,它有利于澄清国外部分学者在此问题上模糊甚至谬误的认识。

在此,我们从西夏的帝统观念、华夏意识、制度文化、民族认知等角度,论证西夏是中国的一部分,以供科尼基教授和关心此问题的专家们参考(详见史金波《论西夏对中国的认同》,《民族研究》2020年第5期)。

帝统沿承

西夏攀附元魏,追认唐朝,推崇唐尧、汉祖,认可古代中国帝统,自认为是其继承者之一。元昊向宋朝进表:“臣祖宗本出帝胄,当东晋之末运,创后魏之初基。远祖思恭,于唐季率兵拯难、受封赐姓”——元昊自称党项拓跋氏与北魏拓跋氏有亲缘关系,尔后先是党项领袖拓跋赤辞归唐,太宗赐姓李,后来拓跋思恭讨伐黄巢有功,僖宗封夏国公。这段叙述反映了西夏皇族的历史记忆和自我认知。

同样,西夏大庆三年八月十日(公元1038年)《大夏国葬舍利碣铭》记曰:“我圣文英武崇仁至孝皇帝陛下,敏辨迈唐尧,英雄□汉祖”(英雄后字缺,应为“等”“同”“超”“越”之类)。唐尧位列“五帝”,是中华正统的象征。而“汉承尧运,德祚已盛”,“自然之应,得天统矣”,亦是中国王朝之典范。凡此种种,可见西夏皇族在对外、对内的修辞之中,都自认为是中国正统。

再看外交辞令:西夏前期,宋辽互称“南朝”“北朝”,而称西夏为“西夏”。金灭辽后,西夏遵辽例以事金。西夏后期,宋金互称“南朝”“北朝”,仍称西夏为“西夏”。有趣的是,西夏大安八年(1081年),时值宋夏战争,凉州感通塔碑的西夏铭文因西夏地处西陲,用“东汉”称呼宋朝。而在该碑的汉文碑铭却用“南国”称呼宋朝。可见在近两个世纪中,西夏一直保持着三分天下有其一的座位,而“南”“北”“东”“西”这些方位词都明显表示了其中任意一家都只是中国帝统的一部分。

华夏概念

欲知西夏人对中国概念的认知,可以考察西夏文献如何翻译“中国”“华夏”诸语。首先,西夏人尽量淡化“夏”“夷”之别。不论指京城还是中原,西夏直译“中国”为“中间之国”。而在翻译“夏”“夷”字样时,西夏文韵书《文海》注释道:“夷者夷九姓回鹘、契丹等之谓”,明确把西夏主体民族党项族排除在外。此外,西夏文类书《类林》中音译“夷”“戎”“蛮”“狄”,或将“四夷”译为“四部”“四类”“四小国”“小地寡姓”,尽量淡化夏夷之分。

西夏还将自己控制的疆土包含在广义的“中华”之内。在黑水城遗址出土的西夏文文献中有佛学著作《禅源诸诠集都序》,系唐朝佛教大师宗密所作,在该序中有“达摩受法天竺,躬至中华”之语,西夏文译为“达摩受西天心法,来到东国”。这里西夏译者将“中华”译为“东国”,与“天竺”相对。而唐朝裴休为此序作述,有“故天竺、中夏其宗实繁”之语,西夏文意译为“故西天、东国此宗实多”,亦将“西天”与“东国”相对,可见西夏人对“中华”“中夏”广义放大到宋朝以前,包括西夏地区在内的中国古代王朝,而非只是北宋朝廷一家的势力范围。

典章制度

在制度上,西夏推崇儒学,实行科举。西夏法典《天盛律令》继承《唐律》《宋刑统》等中华法系,尤其是其中的“十恶”“八议”等主要内容,与中原皇朝法典如出一辙。

西夏仿效中原官制。西夏仁宗时编著的西夏文、汉文辞书《番汉合时掌中珠》记载了西夏自中书、枢密以下23个职司。《天盛律令》卷十“司序行文门”系统地记载了西夏五等司职的一系列职官名称,多与中原王朝相同或相近。通过汉文和西夏文资料可知,西夏基本采纳了中原皇朝职官制度。甚至,西夏文官印印文也采用与汉文官印同样的九叠篆。

西夏文贞观甲申四年(1104年)首领印

西夏继承德运传统。中国历代王朝讲究德运,各以木、火、土、金、水五德传承。辽、宋、金各朝自诩中国正统,德运分别为水、火、土,西夏也不例外,其德运为金。西夏文《圣立义海》中,有“国属金”的记载。西夏大约认为自己直接继承了唐朝土德,遂为金德。此举是华夏正统观的重要体现。这充分说明,当时各朝虽主体民族不同,但均认同中国的帝统,视本朝为其支脉,表明对中华政治文化的高度共同认知。

西夏文《圣立义海》记载“国属金”

西夏一朝如中原王朝一般,设置年号、尊号、谥号和庙号。其中,年号是中国封建王朝用于纪年之名号。因此,有无年号是中国王朝的关键标志。西夏在正式立国前已仿照中原皇朝自建年号,在近两个世纪中,西夏十代帝王先后使用了三十二个年号,始终遵循着中国王朝设置年号的传统。无怪乎北宋大臣富弼曾将辽和西夏并列,认为此二朝“得中国土地,役中国人民,称中国位号,仿中国官属,任中国贤才,读中国书籍,用中国车服,行中国法令”。

社会文化

西夏仁宗尊儒,于人庆三年(1146年)尊孔子为文宣帝。在中国封建社会中,孔子的地位不断攀升,但封谥的尊号最高是文宣王,唯有西夏仁宗时尊为文宣帝,这是中国历史上对孔子空前绝后的尊号,充分证明西夏崇儒之盛。西夏自始至终,皆以中国传统儒学作为社会和治国的指导思想,这是中国文化认同的根基。

西夏贞观元年(1101年)西夏御史中丞薛元礼上书,建议重视汉学:“士人之行,莫大乎孝廉;经国之模,莫重于儒学。昔元魏开基,周齐继统,无不尊行儒教,崇尚 《诗》《书》,盖西北之遗风,不可以立教化也。”此处,西夏大臣仍以西夏继承了中国北魏、周齐的正统,来论证儒家文化的合理性。

西夏境内,佛学广为流传,而佛经中的叙述也能论证西夏人的华夏意识。西夏文《过去庄严劫千佛名经》发愿文叙述了佛教在中土流传和译经过程:首记汉孝明帝因梦派蔡愔西寻佛法,迦叶摩腾和竺法兰东来传教,至三国、晋、宋、齐、梁、周、隋、唐八朝先后译经,五代至宋再译佛经,又在总结佛教兴衰之后,继而重点叙述西夏之译经、校经史。如此,从佛教流传史的视角把西夏认定为中国的一代王朝,是中国历史的继承者之一,当是中国的一个组成部分。

西夏民间信仰佛教,有死后转生的观念。在榆林窟第15窟前室东壁甬道口北壁上方有墨书西夏天赐礼盛国庆五年(1073年)汉文题记,内记阿育王寺赐紫僧惠聪弟子共七人在榆林窟住持四十余日,最后记“愿惠聪等七人及供衣粮行婆真顺小名安和尚,婢行婆真善小名张你,婢行婆张听小名朱善子,并四方施主普皆命终于后世,不颠倒兑离地狱,速转生于中国”。这样的地理用词,也直接表明当时西夏人认为西夏疆土属于更广泛意义上的“中国”。

民族身份

前述西夏淡化“华夷”界限,把党项族纳入“中华”范畴。尤其值得关注的是:西夏本身也是多民族王朝,不可如科尼基教授一般,概以“唐古特人”视之。西夏境内有党项羌、汉、藏、回鹘、契丹居民,不同民族之间通婚、结社、交易[详见最新出版的《西夏经济文书研究》(The Economy of Western Xia: A Study of 11th to 13th Century Tangut Records. Leiden: Brill, 2021)]。西夏多种文献都平行记述了不同民族的特点。如《新集碎金置掌文》高度概括道:“弥药(党项)勇健行,契丹步行缓,羌(吐蕃)多敬佛僧,汉皆爱俗文”。西夏法典第十“司序行文门”规定道:“任职人番、汉、西番(吐蕃)、回鹘等共职时,位高低名事不同者,当依各自所定高低而坐”,说明了西夏职官也民族不一。如辽、金一样,西夏境内的民族成分多元。可以说,辽宋夏金时期的民族融合也为元朝以中华正统身份承袭中国做了理论和实践的铺垫,打下了中国多民族一体的观念基础。

结语

辽宋夏金时期,以少数民族为主体的多民族王朝逐渐倡导“华夷同风”,或否认本身为“夷”,或模糊“华夷”界限,或以民族、方位称呼王朝,甚至将本民族及其他非主体民族纳入更广义的“中华”范畴之内,进而在民族融合的基础上探索新的正统观念。这是自南北朝时期以来,又一次的民族大融合。研究文化史,必以史料为鉴,客观看待中国的多民族交流与发展史,而非认定“古代中国史”只能是以汉民族为主体的历史。只有摆脱这种狭隘的中国史观,才能“脱心志于俗谛之桎梏”,以严谨的态度、包容的精神寻求在世界范围内推动学术进步。

责任编辑:于淑娟

校对:张亮亮

原地址:https://www.chinesefood8.com/40936.html版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。

本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。