中秋节将至时,北京街边小店上又摆出“兔儿爷”出售,可惜问津者不多。众所周知,“兔儿爷”是月宫中的玉兔在凡间的“分身”。自古月圆之时,嫦娥、吴刚、桂树、蟾蜍、玉兔这“月宫五人组”都是供文人墨客发挥想象力时缺一不可的仙物。李白在《古朗月行》中的“仙人垂两足,桂树何团团,白兔捣药成,问言与谁餐”,不知令后人产生了多少联翩的浮想……“月宫五人组”的前面几位,都是古代神话中常谈之人、之事、之物,但对玉兔及其衍生的兔儿爷,了解的人似乎不多,值此中秋佳节之际,笔者就来说说其中的掌故。

一、兔孕:哭笑不得的荒唐事

玉兔就是白兔,而玉兔之所以神圣而珍贵,鲜为人知的一个原因是:在中国历史上,白兔其实是一种非常罕见的“神品”。

据著名动物学家和文史学者夏元瑜先生考证,古代的兔子多是黄褐色,夹杂着黑色的杂毛,白色的也有,但极其稀少,直到元朝,野兔被人们普遍饲养之后,缺乏色素的纯白兔子才遍及全国,所以白兔的“普及”迄今也只有六百多年的历史,在此之前,白兔是皇家御苑、贵族花园中的宠物,普通百姓终生难得一见。

白兔跟白鹿、白雉一样,都是缺少色素的突变的结果,但因为稀少,在古代被认为是一种祥瑞,预兆着国运昌隆。如东汉《光武本纪》中记载:“建武十三年九月,日南徼外蛮夷献白兔。”魏明帝永兴三年:“大猎于西山获白兔八,京师获白兔。”唐高宗武德七年,辽州获白兔,次年汾西官员报告白兔出现,高祖还特地派人去致祭,敕建玉兔观。直到宋徽宗政和五年,泰州捉到白兔,依然要写在史书上……可见那时一只小白兔的出现是多么重大的事件。

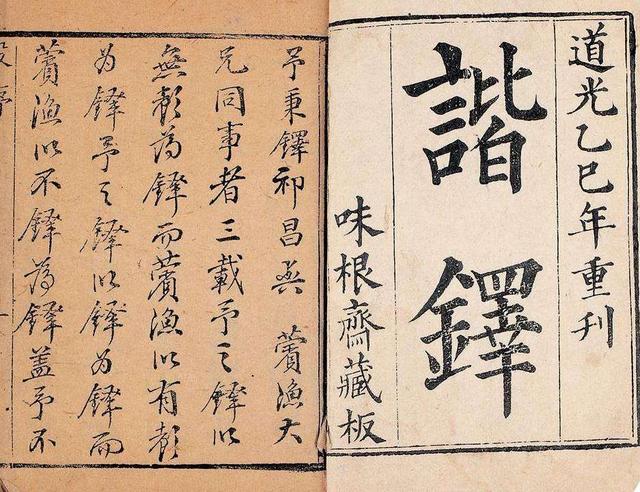

元代以后,随着饲养技术的成熟,白兔才在人们的眼中失却了神圣的光芒,反而逐渐变成对娈童、男娼、男同性恋者的蔑称。这一称呼的由来,迄今依然存在争议,但大体上都源于一种奇怪的说法,即兔子的性别混淆不明,正如木兰辞中所言:“雄兔脚扑朔,雌兔眼迷离;双兔傍地走,安能辨我是雄雌。”明末清初,“男色”之风盛极一时,但在笔记中开始以“兔”名谓之,则多见于乾隆以后。如袁枚在《子不语》中写一个名叫胡天保的男子,暗恋上了年少科第的福建巡按,不仅每次巡按大人升堂审案,他要旁听,而且还要跟着一起上厕所,结果被巡按大人逮住,乱棍打死,死后被阴官封为“兔儿神”……此类笔记还有一些,多属嚼秽为香之类,这里就不多录了。相比之下,沈起凤在《谐铎》中的“兔孕”一文,比较有代表性,足以体现这一特殊“风俗”导致的荒诞不经。

《谐铎》

襄阳有个姓韦的,家中奢豪。他有四个小老婆,分四院以居。后来又蓄一娈童,取名粲儿,“日与粲儿坐书室调笑为乐”。而粲儿又跟韦某的小老婆之一阿紫勾搭成奸。不久,阿紫怀孕了,跟粲儿商量道:“我跟主人多年不曾接触,一旦被发现身怀六甲,恐怕只能仰药以求死耳!”粲儿说:“不必惊慌,我自有办法。”

这一天,粲儿跟韦某一起吃早饭,“甫一举箸,颦眉捧腹,忽作呕逆状”。韦某连忙问他怎么回事?粲儿说:“自蒙君雅爱,如今已怀娠者三月余矣!”韦某目瞪口呆,半晌才大笑道:“你别开玩笑了,雄鸡抱卵,牡马生驹,这可是今古未闻之事。”粲儿嗔怪道:“你有所不知,我见你人到中年依然膝下无子,便日日到海棠祠下祈祷,愿转男作女,为君延一线之祧。今果神明鉴察,早晚为君抱子,没想到你却当我是拿话哄你!”韦某大喜,赶紧安排人伺候。他在家里找了一圈,家中的婢女也好,宠姬也罢,听说粲儿怀孕之事,不是嘲笑韦某,就是觉得他疯了而不搭理他,只有在西院中“养病”的阿紫同意帮忙照顾粲儿,但开出了条件:把粲儿接到西院来,从此直到粲儿“生下”孩子,韦某不得进西院半步。韦某同意了,又去找粲儿相商,粲儿装模作样思索了一阵子说:“也好,也好。男儿生产,本来就是骇人听闻的事情,我住进西院后,一旦临盆,对外就说孩子是阿紫生的,这样也可以避免将来物议对孩子不利。”韦某拍掌称善,将粲儿移居于西院,自己遵守承诺,不进西院半步,独宿外厢。

“一夕,传言粲儿腹痛大作”,韦某连忙叫来早已被阿紫和粲儿收买的稳婆负责接生。“而呱呱一声,房内诞麟儿矣。”因为粲儿无乳,韦某就让阿紫以米汁喂之。阿紫自然是母乳喂养,屋子里虽然每天乳香喷滥,但毫无育儿经验的韦某却全无察觉。孩子偶有微恙,阿紫必令心腹婢女抱入闺中,百方调护,韦某觉得阿紫不妒,连赞其贤惠。不久后,韦某以淫欲无节而病死,粲儿与阿紫竟成夫妇,“收其遗产,迁居冠盖里,称富室焉”。

二、兔儿爷:可以亵玩的目标

粲儿与阿紫“鸠占鹊巢”,虽然与很多易仆为主的故事相类,但读起来却没有那么可恶,反而给人一种滑稽的感觉,大抵除了觉得韦某脑残之外,还有就是粲儿这样的角色,在世人的眼中只是个玩物罢了——就像“兔儿爷”一样,无论怎样的披甲戴盔,坐狮乘虎,说到底也只是一种玩具。中国百姓自古就是“多神论”者,给玩具选样儿,也要防着触犯到哪路神仙,兔子既没有毒蛇猛兽的可怖,也没有狐狸刺猬这些“家仙儿”们的诡异,性格温顺、模样温婉,便成为了可以亵玩的目标。

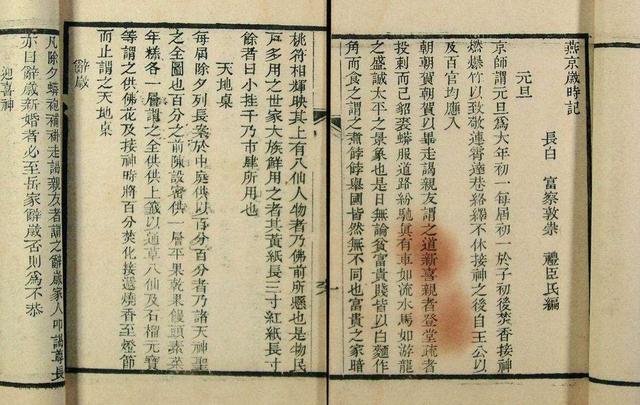

史料中最早的“兔儿爷”的记录,见诸纪晓岚的先人纪坤(明末学者)在《花王阁剩稿》中的记载:“京中秋节多以泥抟兔形,衣冠踞坐如人状,儿女祀拜之。”到了清代,“兔儿爷”逐渐成为“中秋节指定儿童玩具”。富察敦崇在《燕京岁时记》中,清晰地记录了当时中秋节“兔儿爷”热卖的情形:“每届中秋,市人之巧者,用黄土抟成蟾兔之像以出售,谓之兔儿爷。有衣冠而张盖者,有甲胄而带纛旗者,有骑虎者,有默坐者。大者三尺,小者尺余。千奇百状,集聚天街月下,市而易之。”《帝京岁时纪胜笺补》中亦云:“街上及东西庙会,东安市场皆有卖泥兔者,曰‘兔儿爷’,堆金立粉,大小不同,然极为精工。乾隆年间的诗人杨米人在《都门竹枝词》中有云:“团圆果共枕头瓜,香蜡庭前敬月华。月饼高堆尖宝塔,家家都供兔儿爷。”亦是描绘此景的名诗。

《燕京岁时记》

到民国时期,此风不减反增,尤以京城为盛。一过七月十五,前门五牌楼、后门鼓楼前,西单、东四等处,到处都是兔儿爷摊子,大大小小,高高低低,摆得极为热闹,摊前簇拥着孩子们。但最集中的销售地点还是花市大街,这里零整批发,品样俱全。北京文化学者张善培先生回忆:“我年少时每逢中秋节都要随母亲到西花市大街挑选、购买兔儿爷,摊子都呈阶梯式摆满兔儿爷,最大的三尺左右,最小的一两寸。货架子上的兔儿爷一层比一层小,色彩缤纷,非常好看。”兔儿爷是由胶泥放入模子里制作的,不论大小,一律是三瓣嘴,支棱着两只长耳朵,人形兔脸,脸上描眉,油粉有红有白,身上全披绿袍或红袍,顶盔束甲,插旌旗,骑狮虎,犹如将军一般威风凛凛——目前在市场上最多见的,也正是这个造型的兔儿爷,但很少有人知道,兔儿爷最初并不是这副模样的。

常见的兔儿爷造型

据著名戏曲作家翁偶虹先生考证,最早的兔儿爷更像是一个牵线木偶:“白垩其身,人立环臂,臂有提线,牵线则双臂上下移动,形如捣药。”到了光绪年间,有两个看守太庙的旗籍差役,失名而存姓,一个叫“讷子”,一个叫“塔子”,借供职清闲之便,用太庙里的黏土,融制胶泥,仿照戏曲里的扎靠扮相,塑制成金甲红袍的兔儿爷,利市三倍,从此成为市场的“主流”。

如果说这种兔儿爷可以通称为“戏装兔儿爷”的话,那么后来还发展出过各种各样反映日常生活的兔儿爷:虽是长耳兔首,但已经完全市民化,衣服穿着,俱作时装,体态神情,酷肖生活,什么卖油的卖菜的剃头的算命的……甚至还出现了“兔儿奶奶”,跟兔儿爷的区别,是在兔首之上,塑上“两把抓”之类的妇女发型,造型也更有女性风范:什么抱小孩的洗衣服的买菜的纳鞋底子的,极尽生活情趣。孩子们最喜欢一种肘关节和下颌能活动的、俗称“吧嗒嘴”的兔儿爷,把玩起来真跟吃草的小兔子似的。

三、兔体:昔日优伶成将军

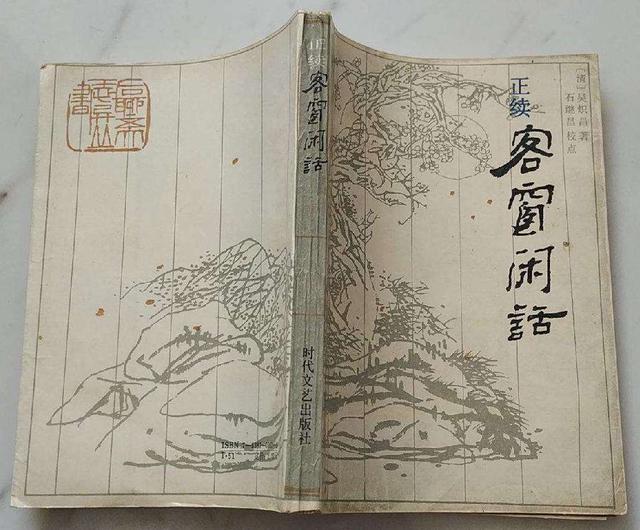

由于旧时京剧,旦角多为男扮,所以那些喜好男色者也常常以优伶为狎邪的目标,一面玩弄之,一面侮辱之,比如用“相公”甚或“兔子”之名,对他们极尽辱蔑之能事。旧社会,演员的社会地位很低,想混一碗饭吃,只能忍气吞声,在一次次“我本是女娇娥,又不是男儿郎”的吟诵中,埋葬了自己所剩无多的尊严——不过,在清人吴炽昌的《客窗闲话》中,却依然可见其内心恪守的道德和信义。

《客窗闲话》

“浙人章生,在闽游幕,应台湾县之聘,司征收。”于是章生前往台湾,同事们欺负他木讷,给了他一座僻静的旧楼居住。章生年已六旬,喜欢老庄之学,倒乐得个清净,“遂启关粪除,以安卧榻于层楼之下”。半年以后,“时值中秋,天朗气清,是夜设几席于院落,樽酒盘飧,将欲独酌”,有位自称无真叟的老人来与他对饮,聊得甚是投机,从此成为好友。

当时的台湾官员喜欢酬神演剧,每次都请来数十位优伶,他们看哪位幕席得官老爷的宠,都竞相谄媚之。幕席都嬖宠那些年龄小的优伶,有位名叫亚禄的,年龄稍大一些,所以无人理会。无真叟暗中劝章生结纳亚禄,章生从之,经常送亚禄一些礼物,“禄竟与诸稚伶争胜,有过之无不及,禄感章生甚”。不久之后无真叟向章生告别,说要到西湖去终老,临别前送给章生一张绍兴酒商贩酒的“执照”(酒票),章生虽然不明究竟,但还是收下了。

不久之后,台湾爆发林爽文起义,半月之内,连克彰化、凤山等数城,章生在逃难途中被义军抓住,献俘堂下。林爽文对他一番审讯后说:“你不是本地人,定是官府中人,伪装而潜逃!”说完喝令将他拖出去斩首。

“左右应声如雷,方欲趋缚”,突然林爽文身后有位年轻而俊俏的将领闪身跪在他面前说:“大王不要错斩了好人,这位长者姓章,与我是旧识,他实乃浙江来台从事贸易的商人,因为被官军欠了钱,困守于此。”林爽文命令搜身,果然在章生身上索得一纸酒票。林爽文相信了,下令释放。章生已经吓得迷迷糊糊,也不知道到底是谁救了他,由于战乱,一时间无处可去,就暂居军营内。这一天突然听到有人喊:“亚将军来阅兵了!”卒伍皆跪迎,章生亦随跪,见骑从如云,马上坐一年少将军,戎装而妩媚,见到章生,让人将他请到营帐之内问:“章先生还记得亚禄吗?”章生这时才发现这位“亚将军”竟是旧识,不由得喜出望外。亚禄说自己跟林爽文是老朋友了,他起义后一直追随,所以上次才救下章生,“禄受先生惠,欲图报者久矣,今两遇先生,始得伸禄之愿,亦属天幸,请先生居禄帐下,觅便遣送”。之后将他送回福建,帮他彻底躲避了战火。

吴炽昌对此事感慨道:“章生之所交者,兔也,兽其体而人其心,故藉以免于大难。”话里话外,对亚禄之类的优伶依然是“非人化”……时至今日,随着社会开放程度的不断增加,人们对性取向的不同更呈现出一种包容的态度,纵使是不喜欢同性恋者,也不赞同对他们“污名化”,百年后的我们,评价一个人是人是兽,终于从“观其体”到“察其心”,这绝对是时代的进步。

原地址:https://www.chinesefood8.com/4185.html版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。

本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。