1994年12月17日,不到半个月,这一年就结束了。

那个自建成以来负责让偶像明星发光发热的香港红磡体育馆,今晚依旧座无虚席。只是,今天在红馆上演的“摇滚中国乐势力”演唱会,跟过去所有的红馆演出相比,风格相差甚远。

但,观众的反应比以往热烈得不止一点点。

“香港的姑娘们,你们漂亮吗?”

身着海魂衫、脖子上系着红领巾的北京小伙何勇在舞台上一边弹着吉他,一边活蹦乱跳。一曲《姑娘,漂亮》,向香港的姑娘们问好。

▲演出中的何勇。图源:网络

红馆的观众都激动疯了。疯了将近三个半小时。

他们手里没有荧光棒和哨子,用了最原始的方式——挥手、顿足、吼叫和撕衣来表达自己。这个从来不让观众站起来的场馆,压不住观众的激情。

是夜,不眠。

隔天,港台媒体以空前的版面报道了这场演出:“摇滚灵魂,震爆香江”“红磡,很中国”……

一夜疯狂过后,人们久久地没有回过神来,大家不约而同地提出了一个问题:“到底发生了什么事?”

01

1980年代,北京工人体育馆里的足球赛,当中国队从0:2到4:2反败为胜,观众群情激昂,纷纷跑向天安门广场。大家紧紧地拥抱在一起,唱起了《大海航行靠舵手》《东方红》,表达那些难以言说的激动。

人群里有位叫侯牧人的音乐人,却显得有些冷静。听到这些红了快20年的歌,他脑海里只有一个想法:

“我要找一种音乐,在广场里,在这种时候能唱的。我不知道这样的音乐叫什么,(但)世界上肯定有……”

▲纪录片《老摇滚》中的侯牧人。图源:网络

“后来我知道,这个是摇滚。”

改革开放之初,中国大陆开始源源不断地去吸收外面的养料,港台流行乐是第一波唤醒人们情感的声音。

只是,这过程有些波折。最初,传入的流行乐与社会节奏仍不合拍,官方将这些流行乐定为“靡靡之音”,进行批判。

当邓丽君重新演绎《何日君再来》,引发了官方对这首产生于1937年歌曲的新一轮批判,《“抢救”历史》(刘孟洪)、《幸存者有责任讲实话》(黎莉莉)等文章相继在《北京晚报》上发表,为这首流行乐进行辩护。

刘孟洪说,“讲真话,需要勇气”。

那个年代,在中国大陆,原创音乐的土壤尚未生成,但一种追求“真实”的精神,作为人类本能,已经势不可挡地成长起来。

在这个逐步自由的时代,人们的关注点开始离开集体,聚焦个人。

而个人觉醒的第一声呐喊,来自《一无所有》。

02

1986年5月9日,崔健在北京工人体育馆演唱《一无所有》,这是摇滚乐在中国大陆的第一次公开演出。这股名为“中国摇滚乐”的生猛的新文化力量,强势地闯入大众的精神生活当中。

我曾经问个不休

你何时跟我走

可你却总是笑我

一无所有

人们胸中被压抑许久的小兽,被唤醒了。

尤其是年轻人。

他们深受“伤痕文学”“反思文学”的影响,他们在记录自己的同时,记录的也是这个时代。

▲演出中的崔健。图源:网络

黑豹乐队、唐朝乐队、面孔乐队等大大小小的乐队开始成立起来,圈里100多个年轻人来来回回可以组成很多个乐队,用不同的玩法演绎着各种风格的摇滚歌曲。

中国摇滚乐正以一种整体向上的趋势蓬勃发展着。

1989年,崔健发表《新长征路上的摇滚》,中国第一张真正意义上的摇滚乐专辑诞生了。

两年后,来自台湾滚石唱片的张培仁在对北京摇滚圈进行了长达两年的近距离考察后,心中产生了“巨大的梦想”。

于是,1991年,张培仁拉上贾敏恕,在北京创立了隶属台湾滚石的魔岩文化(后更名为魔岩唱片),创立大陆摇滚乐厂牌中国火,做出了一张“能代表当时中国摇滚乐水平”的专辑,名为《中国火Ⅰ》。

他们要用商业的方式做好中国摇滚乐。

紧随其后的几年,中国摇滚乐的发展尚算顺利,也终于在1994年,迎来了自己的高潮。

摇滚乐先锋崔健,这一年推出了又一张先锋专辑《红旗下的蛋》。

两年前已签约红星生产社的郑钧,终于发表了自己的首张专辑《赤裸裸》,里面的《回到拉萨》《灰姑娘》至今仍是口耳相传的经典作品。

比郑钧小一岁的老乡许巍,尽管飞乐队在成都、银川的演出十分瞩目,大受欢迎,但还是逃不开解散的命运。他带着作品坐上了前往北京的火车,凭借过人的才华受到了红星生产社的青睐,合作后推出的《两天》与《飞鸟》,红遍大江南北。

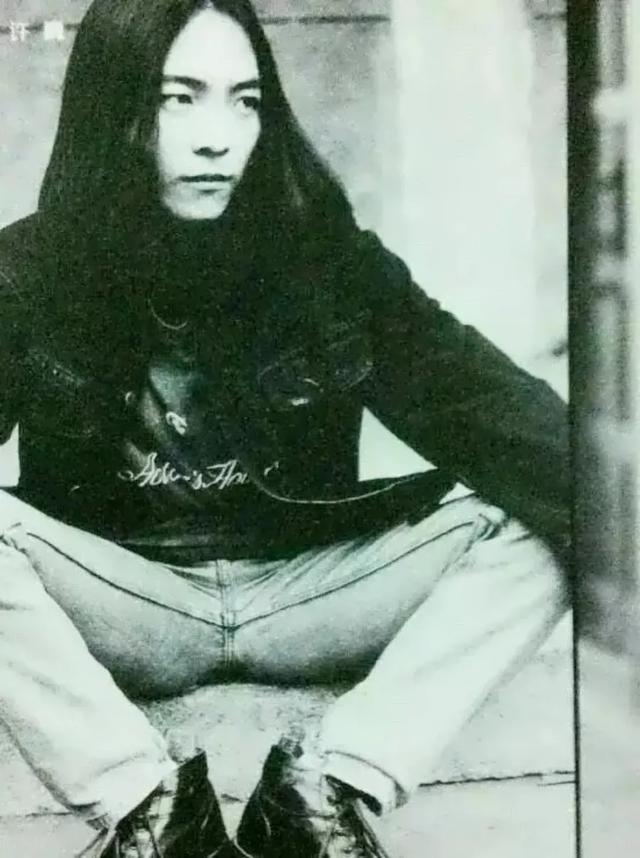

▲许巍旧照。图源:网络

如今致力于上头条的汪峰,则是刚刚组建乐队鲍家街43号,他带这支乐队承包了话剧《浮士德》的全部音乐创作和配乐演奏。

最重要的是,这一年,魔岩文化签下了窦唯、何勇和张楚,分别出品了《黑梦》《垃圾场》和《孤独的人是可耻的》三张专辑,里面装满了只有在这片土地上才能发生的故事和情感。

推出后,三人名气大涨,被合称为“魔岩三杰”,成为了中国摇滚史上,也是中国流行乐史上的重要符号。

▲魔岩三杰合照。图源:网络

直至1994年年末,香港红磡里的“摇滚中国乐势力”,给世人带来了高潮中的高潮。

03

1994年12月17日,张培仁带着“魔岩三杰”和唐朝乐队等37个人来到香港。

来香港前,何勇在采访中一句“四大天王就是小丑,张学友还可以吧。天王?是托塔李天王吗?”这样的“狂语”引发香港乐坛粉丝的不满,甚至有人因此撕毁了演出海报、广告。香港的听众们,包括乐坛同行,对何勇,以及这样的中国摇滚音乐人产生了极大的好奇心。

进场的观众,一些是送票来的,一些是为看热闹而来的,还有一些是像王菲、吕方、卢冠廷、邱礼涛和杜可风这样的文娱领域工作者,同行或半个同行,都来了。

大家都没有想到,台上这些“牛鬼蛇神”竟然让他们不自觉地站起来,沸腾了。

身着黑色西装,内敛克制的窦唯一遍遍地“问”:“幸福在哪里?”

安静忧郁的张楚则轻轻诉说:“可耻的人,他们反对生命反对无聊。”

张扬不羁的何勇开唱《钟鼓楼》前,一句“三弦演奏,何玉生,我的父亲”成为了摇滚乐舞台上的经典一幕,后边用一句北京话向所有人问好:“吃了吗?”

长发飘飘的唐朝乐队“燥”动全场:“每个人都曾渴望成为飞行的鸟……自由在大地上空飞扬。”

对于当时那些热烈非凡的反馈,参与这场演唱会的所有台前幕后的工作人员都觉得很感动。

张培仁说,也许,这都是因为在香港。

▲1994红磡演唱会现场,观众们忍不住起身、鼓掌。图源:录像截图

“人们极力在表象中汲取娱乐的养分,而忽略真实的力量,来自岛屿的文化现象,正以极快的速度席卷所有中国人的地方,浅薄正在取代深刻,简单正在取代丰厚,虚假正在取代真实……”张培仁点出了这片华人娱乐工业中心的致命弱点。

张楚认为,是人性共通的东西打动了观众。

这便是“真实”的力量。

这场由内地、香港、台湾三地的音乐工作者共同打造的摇滚乐盛宴,张培仁认为,它向所有观众证明了:“来自丰厚大地母亲的文化养分,能够让人产生新的视野和想象。”

其实,1994年大陆乐坛令人难忘的何止摇滚乐?

像《同桌的你》《睡在上铺的兄弟》这样的校园民谣开始流行,像毛宁、杨钰莹这样的流行歌手大受欢迎……

▲杨钰莹旧照。图源:网络

有人曾这样评价流行乐井喷的94年乐坛:“无数的资金洪水般涌入流行乐坛,把这个刚刚兴起的行业恶捧成一轮明日。”

但只有80年代中期至90年代中期的中国摇滚乐,1994年的红磡演唱会,至今仍被几代人津津乐道,成为了一道特别的、里程碑式的文化记忆。

张培仁谈起90年代,他说:“那是在中国人历史上,绝无仅有的,理想主义的十年。”

▲纪录片中的张培仁。图源:网络

04

当一帮桀骜不驯的青年用音乐来表达真实,另一帮人却用影像叙述了另一种真实。

属于中国人的真实。

▲张艺谋。图源:网络

1992年年中,张艺谋拍完《秋菊打官司》不久,又在紧锣密鼓地准备下一部电影。

王朔的小说,《我是你爸爸》。男主角,姜文。

剧本讨论会已经在北京新大都饭店进行了一个多星期,姜文却因临时有事,讨论匆匆结束。随后,得到的消息便是姜文另有安排,可能无法出演这部电影。

张艺谋明确,这部戏的男主角只能是姜文。于是,计划搁浅。

张艺谋打电话问编剧王斌,还有什么东西可以拍?

“余华的小说《河边的错误》,你认为如何?”

这已经不是王斌第一次向张艺谋提起这部小说,也不是两人第一次谈论这部小说的电影化,但之前张艺谋总是说“还没想好怎么弄”。

这次,张艺谋在电话里迟疑了一下,终于说出了自己的看法:“你不觉得这些理念和这个套子挺‘殖民化’么?”

“这些思想和认识我觉得都来源于西方,它不像是我们中国人的事。弄不好还有点西方警匪片的意思。我们今天拍电影,不能再迷恋这些很‘殖民化’的理念。那是前几年玩实验电影的事,今天应当老老实实说点咱中国人自己的事儿。”

▲电影《活着》中,葛优饰演福贵。图源:网络

王斌却没有放弃,他认为这部小说可以尝试弄出点不一样的东西。但四处联系,都没有找到能够改剧本的作家。一番拉扯,转眼已是年末,事情再不定下来,就要影响明年的拍摄安排。

于是,王斌决定让张艺谋和余华见一面,看看剧本能不能由余华亲自修改——此前张艺谋是不赞同的,他担心作者本人只会越写越陷入自己的框子里。

为了让张艺谋了解余华的创作实力,王斌向余华要了他过去的作品集,其中,有一篇尚未正式出版的小说排印样本,题为《活着》。

“你们必须尽快还我,因我手头就这一份。”

王斌连声答应,交给张艺谋的时候,特意叮嘱了一句:“这篇还没发表出来,余华催着要,是他最新的东西,让你看看,最好你明天就还我。”

第二天再见张艺谋,他已经是满眼红血丝。他终于找到想要的东西了。

▲《活着》片头。图源:网络

张艺谋后来说,如果王斌不说《活着》明天要还给余华,他可能不会去看。

“看到最后,福贵牵着一头老牛在黄昏慢慢走远,我觉得,咦!有意思,经受了那么多人生的痛苦和灾难,最后他一个人很平静地走远,这样一种命运的承受力,会使人升华出一种感慨。”

张艺谋认为,这是中国人身上特有的“债多不愁、无怨无恨”的人生观。

这也许会被认为是一种“苟且”,但如王斌所言,“我们许许多多的人就是这么活过来的”。

经过半年多的筹备,电影终于在西安开拍。尽管是一部悲剧电影,张艺谋却时常努力地寻找一些“幽默的点”。

原本设计的一段家珍劝赌的戏,当福贵听家珍说有了身孕,福贵一边在空中画弧线,一边做了个亮牌动作:“有了!”葛优演得活灵活现,一旁的巩俐忍不住扑哧一声,笑了,而摄像机背后的人也忍不住乐了。虽然,正片里并没有这一段。而给凤霞的孩子起名“不赌”“馒头”的一段,也流露出坎坷日子里可贵的温情。

1994年5月,电影《活着》在戛纳电影节首映。尽管张艺谋想将过去的故事尽量放轻松来讲,但还是看哭了很多人。男主角葛优则凭借精湛的演技成为了第一位荣获戛纳影帝的华人男演员。

▲1994年戛纳电影节上的葛优和巩俐。图源:网络

无独有偶,当《活着》在戛纳电影节大放异彩,隔壁同是三大国际电影节之一的威尼斯电影节,也诞生了一位华人影帝。

《阳光灿烂的日子》男主角,夏雨。

而这部电影的导演,正是那个没空给张艺谋当男主角的姜文。

05

1992年,还在北京讨论《我是你爸爸》那会儿,姜文就不时向张艺谋请教拍电影的事,那时候,他已经决定要独立执导自己的第一部电影。

那是王朔的《动物凶猛》。

两个月前,当姜文翻开这部小说,过去作为部队大院孩子的记忆一下子涌现在眼前。他边看,边在脑子里把文字翻译成画面。

“在《动物凶猛》中我找到了我当时自己认为的一种真实。”

▲《阳光灿烂的日子》剧照。图源:网络

姜文把自己关在一间小屋子里,经过一段不知白天黑夜的日子后,6万多字的原小说成为了9万多字的电影剧本。创作过程中,笔头一度跟不上脑子——这比他想象中要顺利得多。

1993年8月,《活着》开机不久,《阳光灿烂的日子》也开拍了,但与写剧本相比,拍摄显然艰难得多。

开拍前,影片的投资原本由香港、台湾和大陆三地的公司构成。但偏偏遇上了全国房地产业萧条时期,正要开拍,内地的地产公司就撤资了。

姜文不可能让这件事以逗号或是省略号来结尾,于是,剧组一边坚持拍摄,一边不断寻找新的投资。面对资金不足,随时可能停机的局面,有的人选择离开,但更多的人选择了留下,他们掏出几万、十几万,填补一个又一个资金的窟窿。

让人印象深刻的除了资金困境,大概还有姜文的“细节控”。姜文对细节的把控为拍摄增添了不少“难度”。

▲电影拍摄现场,姜文指导表演。图源:网络

记忆中,马小军的爸爸穿的一定要是洗得发白的黄军装,于是,他们费了老大劲去找这样一件衣服。

马小军跳的烟囱,颜色不对,必须要“劳民伤财”地上去染成一半红、一半灰。

小孩们在街道上打群架的时候,响起了《国际歌》。因为,在那个只有收音机的年代,当人民广播电台联播节目放完,每家每户八点半准时响起的《国际歌》,响彻街巷,姜文说,那时候“满世界都是国际歌”。为了重现那样的场景,那样情绪高昂的播音声,姜文专门请来了几个广播学院的朋友,16个字的节目结束语,录了一下午。

影片最初设定要呈现三个“马小军”的经历,从七八岁到十六七岁,再到三十多岁,成年后马小军由姜文亲自出演。但是,这样剪出来的影片4个多小时,根本没法要。最后,他把自己的戏几乎都剪掉了,只在结尾留下了不到两分钟的镜头,由夏雨饰演的青年马小军成为了绝对的主角。

1994年9月,《阳光灿烂的日子》在威尼斯电影节上首映,又出现了新的“意外”——他们居然给只能看英文的国际评委们放了意大利文版,很多评委都是在半懵半懂中把片子看完了。但最后,他们还是把最佳男演员评给了中国小伙夏雨。

▲姜文、夏雨和威尼斯电影节奖杯。图源:网络

姜文在采访中说,印象中,中国电影人总是在电影节上被问及一些与电影无关的问题,政治问题、社会问题等,但这次,大家都在跟我谈电影里的故事。

一个月后,片子“回到”北京,电影界、文化界都被震撼到了。导演孙周评价这部电影“一扫过去中国电影中常见的做作的东西,让人看到了生命的魅力和光彩。”张艺谋看完后,也很“忌妒”姜文可以把全部的人生体验、艺术感觉和生命活力都灵动地集中到人物形象上。

次年,影片正式上映后,在内地和香港都取得了不错的票房成绩,以及观众们的好评。95年岁末,美国《时代周刊》将《阳光灿烂的日子》评为年度全球十大佳片之首。

关于这部片子为什么能引得到大家的喜爱,姜文说:“这是一部能够让大家找到共鸣的电影……每个人都将从影片中找到自己。”

▲《阳光灿烂的日子》剧照。图源:网络

姜文在改编剧本前就认为,王朔对一个少年成长过程的描写远远超越了时代局限。有人喜欢问为什么是那个时候,他不止一遍地说,找自己内心充实的东西,不能够回避那一个时期,因为他就是从那个时候开始从男孩变成男人的,电影也只是在表达自己内心最真实的感受。

提起“那时候”最真实的感受,就是“那时候永远是盛夏、大晴天。太阳总是有空出来伴随我们,阳光充足,太亮,使得眼前一阵阵发黑”。

那是阳光灿烂的日子。

▲《阳光灿烂的日子》剧照。图源:网络

回溯1994,那一年的独家记忆,充满着真实、生猛的味道。

红尘滚滚,剧变的时代,总有人在观察、反思,用自己的方式记录真实,真实表达。

而从真实中迸发出来的生命力,总是不约而同地吸引着每一个活着的人。

致敬1994,摇滚和电影。

参考资料:

高原:《把青春唱完:1990-1999中国摇滚与一个文化群体的生活影像》,中信出版社,2015年

薛方明:《辉煌日:纪念“摇滚中国乐势力”演唱会二十周年薛方明油画作品》,河北美术出版社,2014年

王斌:《活着·张艺谋》,人民文学出版社,2011年

姜文等:《诞生(一部电影的诞生)》,长江文艺出版社,2005年

侯祖辛:纪录片《老摇滚》

原地址:https://www.chinesefood8.com/45581.html版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。

本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。