12月20日晚,中国嘉德2017年秋拍“清宁——国石篆刻艺术”专场在嘉德艺术中心举槌,共有298件拍品上拍。成交冠军是赵之谦刻青田石自用印章,以1050万落槌,加上佣金最终1207.5万元成交,创造了文人篆刻的最高纪录。

赵之谦是清朝末年的大才子,富二代出身,17岁那年家道中落,从此生活再也没有富裕过。本文将试着以明清印谱文献和明清文集中的序跋文章探讨明清印人到底遭遇了什么?

明清文人怎样称呼篆刻?

明清时期的印章鉴赏、收藏状况如何?

底层的文人篆刻家到底混得有多惨?

吃瓜文人对藏印集印和刻印的行为到底怎么看?

大佬们怎样劝戒热爱篆刻的后辈?

明清人眼里考据学对篆刻有多重要?

篆刻家和收藏者的内心饱受煎熬

张灏VS陈介祺——明清两大收藏家的终极PK

两百多年间的印谱序跋文风有何变化?

当代的篆刻和明清时有啥大不同?

赵之谦印谱

问题

1

明清文人怎样称呼篆刻?

序跋者每论及篆刻,不外乎以“杂技、余技、游艺”称之,篆刻在文人生活中的地位实为低下,甚至远在书画之后。这样的观念与民国以来的价值判断截然两样。

人物

观点

吴名世《翰苑印林序》崇祯七年[1634]

予弟伯闇,敏慧绝人,工词赋,旁涉杂技。

马杰《长啸斋摹古小技序》康熙三十六年[1697]

篆刻者,文人之余技也。取刀锥之末,而用力于攻错,以博一时之赏鉴,似亦无可事事已。

高绵勋《修汲堂印谱序》雍正元[1723]

印章与法书名画,鼎立为三。……石城曾君木庵,兼得此长,于诗跋传记外,尤手自摹篆,不委俗工,然雅不欲以此擅名,每有奉金来购者,概为屏谢,故其章多不传。……在曾君虽属余技,犹不苟以从事,谓学必穷源工须积,颜其堂曰“修汲”,亦足见曾君之善学,不失厥祖宗圣遗意,印章其小焉者也。

陶元藻《姚雨方印谱序》1716—1801年

余惟雨方渔猎典坟,汲古惟修,能以诗古文表见于世,篆刻特游艺中之余事耳。

吴嗣爵《闲中弄笔序》乾隆十七年[1752]

课诵之暇,借铁笔为游艺事。

钱惟乔《毛湘渠印谱跋》1739——1806年

自非毛生胸罗大雅,捥具化工,不能动与古会。若此然,其金石追摹可传不朽。雕虫之技乃余事耳。观者弗以此多之。

李亦畴《竹根印谱序》嘉庆九年[1804]

君雄伟有奇气,负经济才。善琴,工书,韵语绝佳,亦称第一手,印章特其余事。

徐元方《学古斋印谱序》嘉庆十四年[1809]

且窥其眉宇间时时有弟未成名,许武负愧之意,至性肫恳,真有大过人者。则仲友又岂但以其技重哉。

周兆基《问奇亭印谱序》嘉庆十七年[1812]

夫艺之道末矣。篆之于六书,摹印之于篆,又艺之末矣。

韦光丰《秋蘋印草跋》嘉庆二十一年

[1816]

游艺儒者事也。非通道德之愿、深心性之故者,不能神明于规矩之中。

陈嵩庆《十友图赞印正序》嘉庆二十五年[1820]

则区区篆刻之工,特其余绪,亦如右军之书法,以人重非徒以技奏也。

郭麟《种榆仙馆印谱引》道光元年[1821]

篆刻虽小,亦笔墨之别子也。

顾湘《学山堂印存自序》同治年间

虽雕虫小技,而一时精神所注,又能长存于世云。

吴云《晋铜鼓斋印存序》光绪二年[1876]

让之平生嗜学,于书无所不窥,治印乃其小技耳。

(表一)

但随着时间推移,个别序跋者的语气渐渐变得缓和。当然,在时代更晚时,也有看轻者,如顾湘所谓的“雕虫小技”,吴云所谓的“小技”,可见在这一百多年间,一部分人的心中在慢慢接受篆刻,而另一部分又一直保有着距离感。

但凡直接提到篆刻地位的文人,往往有意地将其抬高。这样的情况常出现在乾隆以后。在考据学与篆刻都有了长足的发展之后,部分学者才充分认识了两者间的内在联系,而篆刻的地位也随之水涨船高。详见表二。

人物

观点

凌廷堪《程尹谿印谱序》1757-1809年

元王冕始易以石,后人遂目为小技,而与书画玩物并类而齐观,抑何陋也。

胡承珙《吴宾门舍人印正序》嘉庆二十五年[1820]

而篆刻一技,几与小学、金石两家并埒。

潘遵祁《小石山房印苑序》清同治本

予尝谓作印首重篆体,义与小学相表里,上溯仓史,下逮召陵,源流毕宣,非可以小道轻诋。

(表二)

以上三人,虽然都是称赞篆刻,但是着眼点不同。时代最早的凌廷堪将篆刻的地位拔高于书画之上,语气较武断。接下来的胡承珙开始认识到篆刻与小学、金石学互相促进的关系,以商榷的语气将篆刻与二者相提并论。到了时代更晚的潘遵祁,不再简单论断,而是更加具体地描述篆刻与篆体、小学的关系,更能令人信服。这样由简单地是非判断,到细致耐心地说明,反映的是文人对于篆刻学术价值的越来越深刻的切身体会。

另外,颇为有趣的是,在清代,把刻刀称作铁笔已成文人间的习惯。

路德1785年—1851年,《青芙蓉室印谱序》

文人之笔,非笔也,刀也。雕劖造化,剬而不偒。篆刻之刀,非刀也,笔也。其刚则铦,其柔则韧。

毕竟文人用刀有失粗鄙,以铁笔称之较为典雅,细细琢磨,仍难免欲盖弥彰的意味。

问题

2

明清时期的印章鉴赏、收藏状况如何?

印石普及之后,印章的收藏、鉴赏和使用,开始在文人士大夫群体里流行开来,印章的需求大增。

高绵勋《修汲堂印谱序》雍正元年1723

印章与法书名画,鼎立为三。

高凤翰《六印山房记》康熙五十三年1714

鼎钟尊彝,名书异画,上者或数千金,其次数百,其次数十,非豪贵有力者不能致。贫士百亩之供,仅足糊口;间有所图,则捐妻子饮食衣服之费以给之。一纸一缣,一篆一石,而器常万状,然及其既得而乐之也。

即使是对印章没太大兴趣的人,其所使用的印章也不止一两方。

吴钧《静乐居印娱序》乾隆四十三年1778

碑额不常用,印章则自官文以及私札所需,固今世尤多工此技者。

随着文人的介入,印章的文化品位提升,士大夫们不再满足于工匠治印,自己姓名的钤印是否是当时的名家所刻,也不再仅仅是趣味的问题,而是关乎面子的大事。详见表三。

人物

观点

高出《吴亦步印章序》万历四十六年[1618]

一时学士大夫嗜好名物,非其手镌,则巾箱不贵,翰牍无色。

姜应甲《姓苑印章序》崇祯二年

[1629]

是以名公巨卿,胜流骚士,不得主臣辈一名字者,恒自鄙恡。

黄宗羲《长啸斋摹古小技序》康熙三十六年[1697]

自王公大人以下,有事于文翰者,必资之。人不一方,镌不一手,嗜好所求,有不惜金币征四方之能者,累日月为之,或百计,或数十计,爱埒奇珍,润之以金泥,用之于笺幅、罘罳、蘮轴之上,以为光辉,莫不然也。

金介復《观妙斋集印序》雍正七年

[1729]

其于篆刻,大都为相好及名流真能赏识者作;不则虽可获厚酬,辄谢不应。以故流传于世不滥,购之为艰。

高蒙《种榆仙馆印谱引》道光元年

[1821]

蒙从游(从陈鸿寿)游三十年,见其所作,官私摹印,进而益上,久而弥积,凡夫缙绅先生,以及四方仁士乡党布衣交,莫不案置一石。

(表三)

印章一直是文人士大夫炫耀品味的一种文房清玩,他们追求印章品味的同时,也是对篆刻家艺术水平的认可。至于篆刻家,则也要端起架子对求印者进行筛选,如金介復所谓“为相好及名流真能赏识者作;不则虽可获厚酬,辄谢不应”。以上引文中前四条提起求印者,都属于“学士大夫”、“名公巨卿,胜流骚士”、“王公大人”、“名流”,直到晚出的高蒙才提到购印者为“缙绅先生,以及四方仁士乡党布衣交”,可见到了清代中后期,印章鉴藏群体有了从上流社会下沉扩散到平民阶层的趋势。

问题

3

底层的文人篆刻家到底混得怎样?

文人从事刻印或出于爱好,或为生计。其实,大多数印人是科举屡屡受挫的文人,他们篆刻只是为了谋生。如邹迪光《书金一甫印谱前》里所说:

今之人帖括不售,农贾不验,无所糊其口,而又不能课声诗,作绘事,则托于印章而为业者十而九。

又如曹则古《保阳篆草序》(乾隆三十二年1767):

退翁固贫士,而郭内外有餐粥丝麻田,又有其先人庐室,不必以技博贵人金,而贵人争欲致之,数十年遨游公卿大夫间,未尝贬损其狱狱之气;与寒素人语,更见真至,索其作印,亦欣然应之。

从这几段话中,可以推知经济拮据“无所糊其口”的贫士在印人群体中占相当的比重,可以在生活上自足的印人是少数。那些贫寒的印人只能以技博金,被人轻视。故而在序跋文章往往刻意称赞篆刻是印谱主人课诵之余聊以自遣的风流雅好,对那些欲以重金求印的达官显贵嗤之以鼻,同仇敌忾,并推重主人不轻易为人刻印的士人气节。

蒋元庆《漱芳书屋集古印谱序》光绪二十三年1897

庆于篆刻家最重丁龙泓,高其品,不徒慕其艺也。闻龙泓不乐与权贵交,某显者欲求得铁笔以媚其大僚,叩门请见,方布金于席,不遑发他语,龙泓拂衣起,厉声呵之矣。

从序跋者阿谀的言辞中,可看出耿介文人对于以技艺谋利的不齿,以及那些不得已才刻印谋生的文人,其内心的矛盾和无奈。

问题

4

吃瓜文人对藏印集印和刻印的行为到底怎么看?

纵观明清两代的印谱序跋,文人对于篆刻的第一印象,或者说是先入为主的看法,就是“雕虫小技”而已,这样的观念一直贯穿印谱序跋的始终。当然,作者既是为人作序,势必以赞扬褒奖的口吻去写。所以序跋者要么先提出“雕虫小技”这一论调,再引经据典为嗜印者辩解,要么先备述印章的大用,再以此反驳雕虫小技这一流传已久的陋说。总之,各种各样的翻案文章比比皆是,要直到清末才完全消失。

然而,两百多年内的近百篇序跋异口同声为篆刻翻案,这并不能说明文人群体已完全接受了“文人从事篆刻”,或者“文人嗜印成癖”的行为。相反,倒是可以从中看出受过儒家正统教育的文人潜意识里对于篆刻的鄙夷。他们接受的只是印章文字的考据功用,只是印章中透露出的古人精神、文人品味,以及嗜印者自身的名气、人格和学养。篆刻作为文人偶一为之的怡情雅好并无不可,至于以篆刻为能事,挟技自重,甚至嗜印成癖,则不可能为传统文人所认同和赞许。

序跋者对印谱主人藏印集印和作者刻印行为的看法,主要可以分类为三种:论及篆刻与考据的关系、对印谱主人的劝戒和鼓励、篆刻的功用。以下分别讨论。

问题

05

明清人眼里考据学对篆刻有多重要?

小学金石学,甚至史学,这几门学问与篆刻的发展是相互推动的。早在元代,王沂写下《杨氏集古印谱序》时就曾认识到:“稽时世先后,书制度形象,考前代官制,辨古文、籀篆、分隶之同异,又何其精且博也。”序跋者多喜叙述印谱编辑者或者篆刻家精研小学,讲究入印文字,以此褒赏作者的学问根柢。将做学问和篆刻结合起来,一直是印谱序跋褒赏印谱主人的主题,而学问也成为了篆刻家或鉴藏家是否入流的前提。可见文人对于印外功夫的高度重视。具体见表四:

人物

观点

李继烈《金石红文》康熙四十年[1701]

自非学深于渊博,功纯于考核,而于古文不谬者,其孰能得之?

董邦达《醉爱居印赏序》乾隆十四年[1749]

凡以改篆行隶,真草杂陈,遂渐失本原,而有志字学者,非遐稽博考,兼综而条贯之,则茫无所主于中。

金德瑛《闲中弄笔序》乾隆十七年[1752]

夫雕虫虽曰小技,然非溯流穷源,深探史籀相史之奥秘者,曷由遵斯?则沈子之笃志嗜学,或于此可得一斑矣夫。

王鸣盛《唐半壑印谱序》1722—1797年

摹印小技也,其根柢深浅,波澜之大小,较之文章,相去迳庭焉,今之君子好为文章,而不能识字者何多也,半壑于此技,研精六书,一点一画悉稽之,说文汗简玉篇诸书,而不敢苟下。

沈世炜《保阳篆草序》乾隆三十二年[1767]

昧厥理者,等篆刻于雕虫,不知非明乎小学,积数年功,未可以语堂奥也。

梁诗正《飞鸿堂印谱序》乾隆四十一年[1776]

其考订之详,则许氏说文,徐氏系传,王球集古,薛尚功款识诸书,靡不依据焉。

杨峒《松雪堂印萃序》乾隆五十年[1785]

夫篆刻之学,以六书为权舆。韩退之言,凡为文宜略识字。文词通用隶书,犹必稽于古,况篆文实印章之体质乎?

吴云《两罍轩印考漫存序》光绪七年1881

盖官印关系历朝职官制度,有裨史学,故录至胜国为止。

潘祖荫《齐鲁古印攈序》光绪七年[1881]

今吾友高君辑三代、秦汉所遗玺印六百余,而所得鈢不少,可补鼎彝文字所不及,且无一伪者,非精鉴而能若是乎?

吴昌硕《观自得斋印集序》光绪二十年[1894]

不独可以考官制,辨姓氏,证异文,即字划浑朴,亦觉古趣盎然。……国朝古学昌明,学者嗜古之专,藏弆之富,即一物之微,亦讲求不遗余力。

(表四)

以上引文十条,皆是言及篆刻与考据的关系。然而细细解读,随着时间的推移,其中所指的名目则越来越清晰。如前三位,李继烈、董邦达、金德瑛,他们在谈论考据学问方面时候,所用的词汇分别是“考核”、“遐稽博考”、“溯流穷源”,用词讲究文采,专业感尚为模糊。而稍往后,“六书”、“考订”、“史学”等词汇出现,已经是后代讨论考据学的常用词汇。再看最后的潘祖荫和吴昌硕,他们论及考据时,不再用文采辞藻堆砌,也不用泛指的名词,而是更加细化具体,“补鼎彝文字所不及”、“考官制,辨姓氏,证异文”,可见晚清文人对于篆刻和考据之间关系的认识相比于之前的文人更能体贴入微。

越到清代中晚期篆刻兴盛之时,文人们不仅强调经学训诂、小学关乎篆刻规范性的问题,更进一步认识到它们决定着篆刻家的艺术水平和境界。

王家相《秋蘋印草序》道光十二年1833

然非明乎六书之源,辨乎二篆之体,博稽乎虫鱼科斗之文者,不能作,作亦弗善。

赵时棡《二弩精舍印赏》光绪二十二年1896

自扬子云雕虫小技之说兴,而一一迂拘之士,遂鄙篆刻为不屑道。不知字体之渊源,小学之根柢,胥由此出。苟非博通经传训诂,金石文字,断不能卓然名世。

第一条引文所谓“作亦弗善”,是指艺术水准,第二条则言道“断不能卓然名世”,更是语气坚决地认为学问不足者,绝不可能成为名家。显然在当今社会,成为篆刻家的门槛要低得多。

问题

6

大佬们怎样劝戒热爱篆刻的后辈?

序跋者多称篆刻一艺尚不足以展现作者或印谱主人的才情、品味、德行、志向,这不能只理解为赞扬褒奖,其实往往暗含劝戒、鼓励的意味。详见表五。

人物(按时间顺序)

观点

陆献明《承清馆印谱序》万历四十五年[1617]

若谓是区区者而足系达人之怀,又岂知吾夷令者哉?

陈世埈《承清馆印谱序》万历四十五年[1617]

然则夷令岂以此自局也与哉?轶宕之才,远大之宇,足雄古今,而特偶涉焉以寄其神兴之所到。

姚士慎《苏氏印略序》万历四十五年[1617]

今知有汉官威仪,则尔宣行事意也。然是篇不足尽尔宣之技,而镌刻亦不足尽尔宣之人。

李吴滋《学山堂印谱序》崇祯四年[1631]

人皆知其所好者一艺也,而不知一艺固尽天下之好矣。……印岂一艺云乎哉?夷令岂一艺好乎哉?

马杰《长啸斋摹古小技序》康熙三十六年[1697]

确庵为月峰先生后人,诗文书画并擅其长,而旁及于篆,乃能粹美若此,何多才多艺耶!行将出其所学,为世大用,夫岂区区以篆刻取名者?

赵英耆《斯翼堂印谱跋》乾隆时期

其性情,其学术,其经纬,其文章,绝无拘泥,政亦如此,则以此为吴子之幻象也可,以此为吴子本来面目也可。

薛雪《飞鸿堂印谱序》乾隆四十一年[1776]

其才艺不能屈指而尽,若仅以此衡量之,浅之乎视汪君也。

沈德潜《坤皋铁笔序》乾隆二十一年[1756]

篆刻小技耳,讵足以限鞠子哉?

邵自悦《竹根印谱跋》嘉庆九年[1804]

漱石年方壮,充其巧智,当必有大者远者以终其身名后世,亦固不足论,即篆刻亦足以溷漱石乎?

周鹤立《印存题词》

嘉庆十五年[1810]

假使充其好古之才,置之明光之列,黼黻天藻,炳蔚国华,又岂独以《印存》一编为世所宝?

王志瀜《画梅楼摹古印存序》道光二十五年[1845]

吾知鲤庭诗礼之教,雅人深致,必有迈于流俗万万者。他日成就,又岂仅铁书高古,遥契禹碑周鼓而已哉?

顾皋《秋蘋印草序》道光十二年[1833]

秋蘋家华膴,嗜好不群,充其所造,岂有雅量,何止篆刻为然哉?

(表五)

以上引文不约而同地用上反问语气,以为篆刻不足以限制作者的才华志向,认为除了篆刻之外,作者还有更值得为世人所赞许的地方。不得不令人感叹明清文人在篆刻一技之“小”方面的共识。

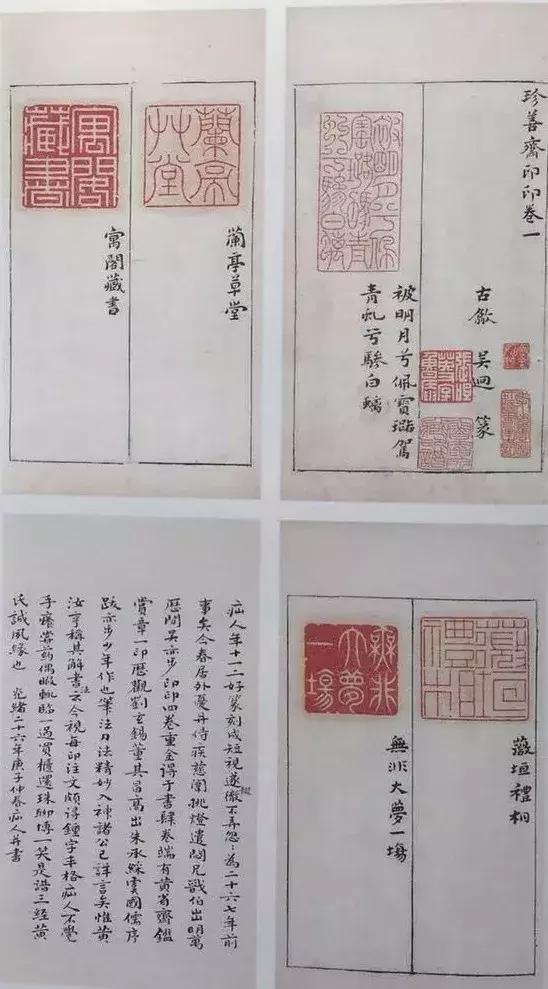

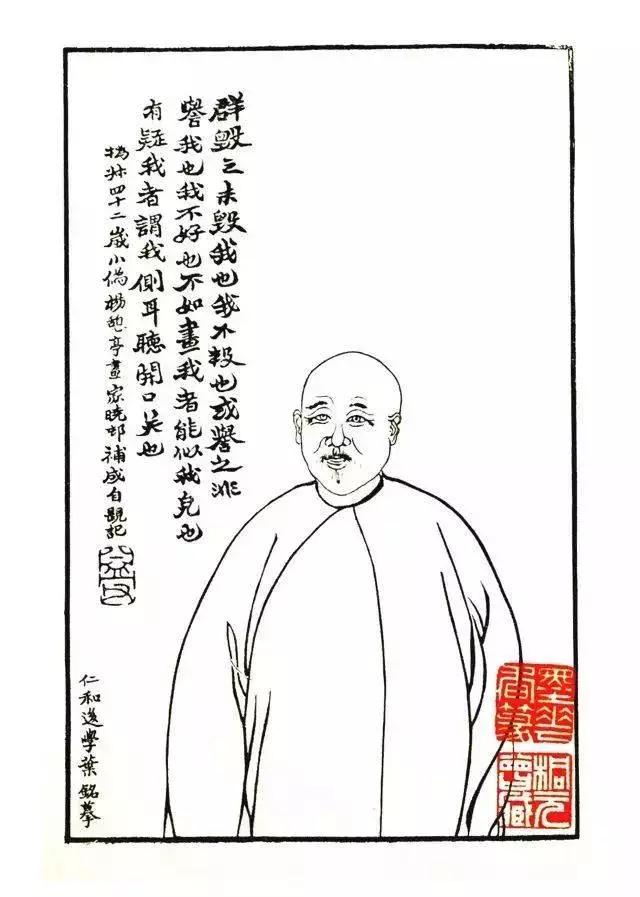

明代万历年间,古歙篆刻家吴迥在二十岁时刊印了自己的第一本印谱,从当时诸公的序文中,可看出他们对后辈殷切的期许。

董其昌《珍善斋印谱序》万历四十六年1618)

亦步才美,不名一器,吾就印章论亦步云尔。

黄汝亨《题珍善斋印谱》万历四十六年1618

吴生又似宗之潇洒少年,可坐可谈不止以刀笔见长,而将来刀笔之长,当不止此。

吴亦步印谱序

像沈德潜和翁方纲这样的大学者,还有龚鼎孳这样不羁的文人,似乎才有足够的底气直言不讳地劝戒印谱主人。详见表六。

人物(按时间顺序)

观点

龚鼎孳《黄济叔印章序》1615-1673年

学古之士,知风雅自有根柢,不区区争能于工拙之间。……勿但云一艺之工,以翰墨为君子已也。

陈梓《印谱序》1683-1759年

天地间无一物无至理。苟方寸有主,由本及末,游焉息焉,以博其趣,皆足收放心而养气质。何足为我累乎?若夫沉溺小技,滞而不化,好学深思者必不自隘如是。

沈德潜《飞鸿堂印谱序》乾隆四十一年[1776]

篆刻小道也,而心力注之如是,则以此心而泳游乎六艺,咀味乎道腴,应有其乐可寻而难以语人者,吾即于其嗜篆刻者卜之也。

翁方纲《铜鼓书堂藏印序》嘉庆四年[1799]

先生扬历封疆,勋名在青史,丹诚流露于文字。而篆仙克承家学,过庭之训,忠孝渊源,即兹鉴藏品藻之间,莫非心画所形,浑乎粹气,当与先生遗稿同观可也,而岂仅为艺术家赏玩之资已乎?

(表六)

以上四则引文,时代靠前的两位,如龚鼎孳、陈梓是毫无顾忌地劝戒。而靠后的两位,如诗家沈德潜则是加以引导。至于最晚出的翁方纲,他的语气更加婉转,看似褒扬,实则以作者的父亲功业作为提醒,要令作者时时戒惕。

问题

7

篆刻在明清人眼里到底有什么大用处?

篆刻除了具有愉悦耳目的雅玩功用之外,序跋者还阐发了其他两大类的功用,一类偏于入世治人,修身经世,从考订文字、发明经艺,推远到文章政事,或以劝善戒恶;另一类偏于出世适情,养心适志,以体会阴阳奇偶、古今正变之情,从而探讨性命之微,发怀古之幽思。前者实而后者虚。前者近于儒家,后者近于道家。序跋者所论述的功用不外乎这两大类,只是其引申的远近有所不同而已。

第一类,偏于入世,着眼天下:

人物(按时间顺序)

观点

陈子龙《题金申之印谱》1608—1647年

此集也,遵古正文,发明经萟,岂止镂刻之技,博奥之助哉?

王士祯《跋门人阎左汾印谱》1634-1711年

左汾文章妙一世,游艺篆刻,不肯屈曲以趋时好,而唯古是师,其于文章亦犹是矣。艺云乎哉!

郭宗昌《松谈阁印史序》明万历四十三年,1615年刊

考其官制之崇卑,著其人品之正邪……夫人之心,孰无衮钺哉?今考见其善足以劝,恶足以戒,即其砥行立名而湮灭无闻,亦足以不愧。则是编也,虽谓玺印春秋可矣。乃世谓宝彝器为无益之好,若印篆亦其余也,则书契可废,劝戒不足为治,而旃裘穹庐可与为治也。岂其然哉?岂其然哉?)

曹征庸《苏氏印略序》万历四十五年[1617]

余始谈一技之极,精心为之,可以居身,可以立名,可以肖古人。

姜应甲《姓苑印章序》崇祯二年[1629]

君子睹名观感,非惟景行之思已也。即谓昌符有功于春秋之笔可耳,岂惟雕虫之技云乎哉?

高兆《赖古堂印谱引》康熙六年[1667]

则此谱也,考辨其体,推远其义,可以观夫子之文章政事焉,岂止唯矜重赏识,光金石之篇已哉?

元振《金石红文题词》康熙四十年[1701]

公虽日亲政事,饶有余暇,潜心稽古,非具绝殊之才,曷克几此?……余既嘉公之才,而更服公之为政也。

胡煦《阴隲文印章序》1655-1736年

用小篆为印章,谓此可以正心,可以修身,可以训人。故不今之趍而古之依也。如但以篆刻目之曰:某也周秦,某也汉魏,则亦浅乎,观物者矣。

金堡《印确序》1614-1681年

奇正无形,始叶潜德,六龙之德,不出一潜。识此意也,可以学易,可以用兵,可以能文,可以经世。呜呼,又节之学亦从此远矣。

吴锡麟《黄宗易敦好斋印谱序》1746-1818年

是正文字同者异者,惟求所安秦欤?汉欤?观其变,以通乎六书之理,以探乎六经之源。根柢槃深,华实布濩,则印其戋戋者也。

(表七)

以上十例可以分为道德责任、经艺文章、经世致用三类。其中言及道德责任者,有郭宗昌“今考见其善足以劝,恶足以戒”、曹征庸“精心为之,可以居身,可以立名,可以肖古人”、姜应甲“有功于春秋之笔可耳,岂惟雕虫之技云乎哉”、胡煦“用小篆为印章,谓此可以正心,可以修身,可以训人”。其中言及经艺文章者,有陈子龙“遵古正文,发明经萟”、王士祯“唯古是师,其于文章亦犹是矣”、吴锡麟“观其变,以通乎六书之理,以探乎六经之源”。言及“经世致用”,有高兆“可以观夫子之文章政事焉”、元振“余既嘉公之才,而更服公之为政也”、金堡“可以学易,可以用兵,可以能文,可以经世”。

第二类,偏于自适,归于幽微:

人物

观点

张翼轸《陈氏古印选序》万历三十二年[1604]

夫鉴古与好事判为两家,而世之以阿堵收耳食名者,孰与懿卜千秋袖中冷铁也。

张嘉休《承清馆印谱序》万历四十五年[1617]

昔张子凯称王武子有马癖,和长舆有钱癖,而亦自云有左传癖,盖其胸中磊块之气,既不能与俗人言,亦不解为俗事纷扰,故不得不托一物以自喻适志,然则印章之嗜,夷令所托以寄其微尚之志者也。

王在晋《学山堂印谱序》崇祯四[1631]

因物以适情,而非撄情以逐物。然则长公所嗜者,印谱云乎哉,印谱云乎哉?

潘耒《圃田印谱序》1646-1708年

世人多趋今而背古。郑子独挟古之艺以游于世,得无落落难合乎?然今人立心行事,未必近古。而镌刻姓名未尝不欲其遂如古人。欲如古人,莫如求郑子,有以知郑子之不穷也。抑使人自视其姓名如古人而自愧夫立心行事不尽如古人,勉而为君子长者。则篆刻之功岂浅浅哉?

郑钺《立雪斋印谱序》康熙四十一年[1702]

余惟篆刻之学虽小道,然非读书博古、嘉遁遗荣之贤,则其艺虽精弗传。

钱必成《文雄堂印谱序》康熙四十五年[1706]

此非博古好学,耑精揣摹,未易言篆刻也;游戏为之,何益也?

徐赋《飞鸿堂印谱跋》乾隆四十一年[1776]

夫世之视篆刻为小技也久矣,君既肆力于古诗文词,复留心于此,汇为巨帙,流播人间,非徒有资披玩,于以究文字之源流,以古正今,由今溯古,技也通乎道矣。

王景堂《坤皋铁笔序》乾隆十六年[1751]

余既爱其精能,展玩不忍释,几几乎见猎心喜者,又嘉其适情,不以丧志也。

赵大鲸《飞鸿堂印谱跋》乾隆四十一年[1776]

君为人通而弗靡,直而有量,多能而不伐,读书所得,固有在摹印之外,技也进乎道矣。

李吉熙《陶峰小课印谱跋》乾隆五十九年[1794]

则持斯刻以公诸世,而阴阳奇偶,古今正变之情,悠然可会,夫是仅雕虫小技已哉?

潘奕隽《问奇亭印谱序》嘉庆十七年[1812]

浅之固供耳目之玩,深之可通性命之微,非玩物丧志者比也。

史兆烻《秋蘋印草序》道光十二年[1833]

虽一技一能,艺术之末,而要之游意古初,垂情金石,不徒供耳目之玩,并可通性命之微。

莫鋆《醉经书馆印谱序》道光十六年[1836]

先生敦厚有质,德行文学清粹淳古之气寓之于所好,其所得固有深邃广元而砥砺廉隅之见于外者,举可识也。

王学浩《小石山房印苑序》清同治1862——1874年间

夫篆刻虽小技,亦必有可观者焉;印谱虽闲集,亦必有可传者焉。

贺涛《题陈少室先生印存》1849-1912年

呜呼,牛君之意,岂以是为耳目之娱哉?存古之思将于是乎哉?

(表八)

为了便于解读,以上所举的十五例引文,又可以按境界归为:一己之情怀——古今之趣味——天人之哲思,三者逐渐递进。其中论及一己之情怀,多带有庄子适志、适情的思想,乃至苏东坡“寓意于物”和“凡物皆有可观可乐之处”的思想,如张嘉休“不得不托一物以自喻适志”、王在晋“因物以适情,而非撄情以逐物”、王景堂“嘉其适情,不以丧志”、莫鋆“清粹淳古之气寓之于所好”、王学浩“夫篆刻虽小技,亦必有可观者焉”。论及古今之趣味者,有张翼轸“夫鉴古与好事判为两家”、潘耒“立心行事……欲如古人”、郑钺“非读书博古、嘉遁遗荣之贤,则其艺虽精弗传”、钱必成“非博古好学,耑精揣摹,未易言篆刻也”、贺涛“存古之思将于是乎哉”。有关天人之哲思者,有徐赋“以古正今,由今溯古,技也通乎道”、赵大鲸“读书所得,固有在摹印之外,技也进乎道矣”、李吉熙“阴阳奇偶,古今正变之情”、潘奕隽“浅之固供耳目之玩,深之可通性命之微”、史兆烻“不徒供耳目之玩,并可通性命之微”。

问题

8

篆刻家和收藏者的内心有多矛盾?

印谱序跋中有相当一部分为主人自叙。印谱主人或作者要么因抱负无法施展,而寄情于篆刻,要么因沉迷篆刻而忘情于世事,在自序中往往会有自责之语。详见表九。

人物

观点

张灏《承清馆印谱自序》万历四十五年[1617]

有如武子之癖马,元章之癖石,豪宕闲远,夫各有所托而逃焉,而畴知其阴衷哉?予兹复用其所托,让世之所争,而平其难平之夙抱,子毋徒以印癖少张郎也。

孙跋《长啸斋摹古小技自序》康熙三十六年[1697]

虽然,士莫大于志道,而余乃耗心于鱼虫龙鸟之迹,而沾沾以小技乎,余兹愧矣。

袁渤《闲中弄笔跋》乾隆十七年[1752]

先生(指谱主沈策铭)曰:……至于篆章摹印,为艺尤卑,……故我虽习焉,而心实薄之。

徐坚《西京职官录自序》乾隆十五年[1754]

嗟乎,少不知学,壮迄无成,使堂堂白日消磨于抒,然遣兴之余,扬子云所谓雕虫小技,壮夫不为者,顾乃孜孜矻矻,乐此不疲,不亦重可叹乎?

(表九)

以上四例引文分别透露出四种不同的反省情绪,张灏为自赎:“用其所托,让世之所争,而平其难平之夙抱”,孙跋为惭愧:“乃耗心于鱼虫龙鸟之迹,而沾沾以小技乎,余兹愧矣”,袁渤为鄙薄:“为艺尤卑……而心实薄之”,徐坚为遗憾:“少不知学,壮迄无成……不亦重可叹乎”。

自乾隆初期的徐坚之后,自序中再也难以发现自责的只言片语,这或许说明篆刻正深入人心。而随着小学金石学兴起,与篆刻相互促进的关系愈发紧密,篆刻家和收藏家的内心渐渐坦然地接受篆刻这门技艺。

问题

9

张灏VS陈介祺——明清两大收藏家的终极PK

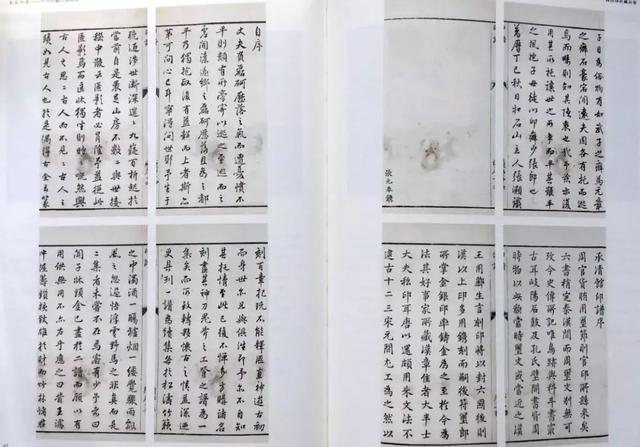

在印谱主人中,张灏和陈介祺是明末和清末两个典型时期的代表人物。此处将二人作比较,以进一步探索明清印人心态的变化。钟惺伯《学山堂印谱序》(十卷本)(崇祯七年1634)载:

“夷令(印谱主人张灏)曰:汉人有言,吾尝见高山之崩,吾尝见深谷之窒,吾尝见大都王宫之破,大国之灭,吾尝见高山之为穴,深渊之沙竭,吾尝见贵人之车裂,吾尝见稠林之无木,平原为溪谷,吾尝见君子为御仆,然则荣贵可恃乎?赀业可保乎?机智可久乎?行见一瞬而易也。”

在明末动荡的社会局势中,张灏似乎已经看到了王朝覆灭的前兆,并对个人身世产生了强烈的危机感和幻灭感。于是他放弃仕官,潜心收藏鉴赏印章,相继编成了规模巨大的《承清馆印谱》和《学山堂印谱》,开创了集各家刻印成谱的先河。而在两百多年后,也就是另一个王朝行将覆灭之际,金石学家陈介祺辑成了空前绝后的集古印谱《十钟山房印举》。

张灏和陈介祺可以作为两朝嗜印文人的典型。两个人都生活在王朝的末期,出身官宦世家,都以毕生的精力收藏印章,并刊印了规模巨大的印谱。但全方位比较二人,又可以发现诸多不同。前者生活在文人篆刻初兴之时,而后者的时代篆刻艺术已经进入成熟期,前者只是鉴赏,让别人替自己刻印,后者则亲自动手;前者只是纯粹喜爱印章,后者则是一位学者型的收藏家,在金石学方面,集藏古、鉴古、传古、释古为一身,是晚清金石学领域的杰出代表;前者在印谱刊成时,请来衮衮诸公为之题跋,《历代印谱序跋汇编》所收录《学山堂印谱》的序跋就多达十八篇,而后者的《十钟山房》刊成之初,只有一篇自序。如果再把张陈两人的自序进行比较,就能发现的更多不同:在《承清馆》的自序里,张灏以一个避世隐者的身份诉说自己绝俗的性情,和怀古而不能自已的雅志,继而描写自己玩赏印章的情景,最后例举了古人种种稀奇古怪的癖好来自己开脱,并希望世人“毋徒以印癖少张郎也”。

反观陈介祺,他把自己从迷恋古印到动起辑印的念头,再到最后成书的经历回顾了一遍。既没决绝的遗世之情,也不为嗜印而惭愧,语气平常简淡如同记流水账一般。可见在晚清时,印章鉴藏和考证已经十分普遍,此时的收藏家早已不必像前人那样克服不安的心理,急于得到士人群体的认可。从张灏知己好友杨如成的《学山堂印谱序》的述说中,更可以得知张灏所承受的舆论压力:

司空伯佐(张灏之父)神宗平藩乱,荡东倭,取金印如斗系肘后,隽勋钟鼎。而夷令兄宏才硕抱,壮心未遂,仅寄其嗜好于蝌蚪龙鱼间,不佞忝在知己,能不悲乎?

在父亲巨大的功勋和荣耀之下,张灏绝意仕途,沉迷篆刻赏鉴,形成了强烈的社会认同反差。这样的现实落差感不仅存在于张灏本人的心里,更弥漫在他的交际氛围之中。如今我们在翻开张灏的印谱时,往往只艳羡其藏品琳琅满目,却未曾将这些金石印记的流传的艰辛和印谱主人的身世沉浮联系到一起。

张灏澄清馆印谱

张灏自序

陈介祺十钟山房印谱

问题

10

两百多年间的印谱序跋文风有何变化?

从明中期直至晚清,从事篆刻的文人越来越多,其艺术风格愈多样,艺术水平和欣赏水平逐渐提高。乾嘉时期,和篆刻相关的小学、金石学也逐渐声势壮大。与此同时,明清印谱序跋的内容出现了较明显的变化。最明显的是对印谱主人或者篆刻家本身的身世品行叙述的文字比例逐渐减少。其次,关于前代印学史、书法史的铺陈,以及关于取法、技法、古今印人得失的议论逐渐减少。到清代中后期,辑印藏印和篆刻风气已经广泛养成,印人壮大,小学金石学如日中天,此时序跋更加侧重说明印谱的版本流传和辑佚过程(例如赵叔孺、王福庵跋《松谈阁印谱》,《西泠六家印存》的凌瑕、傅栻序跋,丁丙《西泠八家印选》自序,《师让庵汉铜印存》的王同序),关于小学金石学的议论增多,强调印章文字稽古的规范(例如吴云《二百兰亭斋古铜印谱》自序,《二弩精舍印赏》的徐庸序)。到了晚清,甚至有序跋旁征博引,连篇累牍,不惜笔墨以考订印章文字(如《吉金斋古铜印谱》的程瑶田序、《铁琴铜剑楼集古印谱》的季锡畴序,《续齐鲁古印攈》的宋书升序,罗振玉《赫连泉馆古印存》及续编的两则自序,《徵赏斋古铜印存》的叶德辉叙)。

以上变化趋势可以粗略总结为两点。第一,叙述的侧重点从人转移到了印章本身。第二,从单纯的史实叙述和外在审美的感性体验,转向对内在学问的理性探究。这些变化具有历史必然性。在小学金石学兴起的推波助澜下,文人对印章艺术价值的认同,和对其历史学术价值的进一步发掘,是这些变化的根本原因。

问题

11

当代的篆刻和明清有啥大不同?

前文的论述,意在探寻士大夫文人阶层对明清文人篆刻家的价值定位,乃至篆刻家对于自身生存状态的看法。文人对于篆刻的接受是一个缓慢且渐进的过程。心醉于篆刻,并身体力行的文人,必须承受来自内心的矛盾和舆论压力。尽管大多数印谱的序跋者在文人篆刻一事上表现出了宽容、褒扬的态度,甚至个别思想开明,高瞻远瞩的文人刻意提高了篆刻的地位,但也不能缓解篆刻家们的愧疚感。只有随着小学金石学的兴起,并与篆刻相互促进之时,文人内心对篆刻的抵触状态才慢慢淡化。至于完全接受,则绝不可能,毕竟文人受信奉行儒家思想,从小读四书五经,他们的理想是治国平天下。正如王家相《秋蘋印草序》(道光十二年1833)所说:“篆刻小技也,儒者或略之。”而篆刻又是极为费时耗精力的活动,顾此失彼,因小失大,在所难免。即使篆刻的理由再冠冕堂皇,也无法和他们的终极理想相比。即使在封建王朝即将覆灭的晚清,单纯沉迷刻印的篆刻家也依然不入流。

明清之际的思想家顾炎武曾说:“君子为学,以明道也,以救世也。徒以诗文而已,所谓雕虫篆刻,亦何益哉?”精通诗文尚且难免讥诮,而况于篆刻乎?然而,能否就此断定传统思想阻碍了篆刻艺术的发展么?在百花齐放的时代,从事篆刻的知识分子不可胜数,手段高明,花样百出,在技巧上甚至不逊于一些历史上的大家。但是,就其境界来说,仍普遍难与古人相接,这是值得进一步反省的现象。自文彭以后又过了三百余年,篆刻家才得以自由而自尊地从事这门艺术,我们在欣赏前人的印记之余,不能忽略他们曾经因为身份错位而面临的苦恼。

以下这两段文字可以代表明清两朝文人对待篆刻的两种截然不同的看法。

陆淘万历四十五年1617《苏氏印略序》

尔宣氏少读书,肆力于文章,居然一才士。……专而事雕虫,此宁尔宣意也?

赵时桐《二弩精舍印赏序》光绪二十二年1896)

余以为读书而工篆刻,固儒生之事,工篆印而谱古印,亦后学之责,俱不足为吾弟奇。惟愿自此博闻广见,精益求精,必使技进乎道,不致以雕虫见诮。

如果在清代任何时期的序跋中出现类似明代人陆淘的观点,那是不足为奇的。但是像赵时桐这样清醒而又成熟的见解,只可能出现在晚清。由此可见,篆刻即使成为了部分文人的谋生手段,或人生寄托,在文人群体中,包括篆刻家本身,也不可能将篆刻作为一亩可以自给自足的田地,篆刻的形式内容依然要附属于金石学、小学的研究和理论之下,其风格、刀法、技法依然要来源于书法的笔法,而审美趣味更完全由文人的文化品位主宰。在这几个因素的共同作用下,才形成了明清篆刻流派印章的特殊面貌和时代特征。这几个因素,更将印章这种艺术形式纳入了主流艺术的范畴。在文人篆刻欣赏创作全面觉醒的同时,也完成了篆刻艺术审美风雅化、人格化的过程,赋予了篆刻以儒家历史文化的厚重意义,使得篆刻真正成为了一门高雅的并且被精英阶层所认同艺术形式。

然而文人士大夫群体在近三百年的时间里,通过最严肃的学问和最风雅的趣味将篆刻推到一个令人尊敬且信服的位置上时,也正是封建社会土崩瓦解之时。从正面看,封建社会制度的土崩瓦解使得文人们更能够放下身份上的负担,全身心沉浸其中,经营成为自己的人生事业。但是从反面看,封建制度瓦解的同时,也正是传统文人士大夫阶层失势而且逐渐走向消亡之时。所以社会政治历史的大变革,促使了文人放下了篆刻创作的思想大负担,推动了民国年间篆刻艺术的繁荣。随着民国篆刻家的老去,真正的文人印时代则宣告结束。篆刻艺术进入了现当代流派异彩纷呈的时期。

来自书法杂谈

原地址:https://www.chinesefood8.com/5925.html版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。

本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

下一篇:浙江慈溪各乡镇地名的演变来历