2020年1月4日,广东行政学院张求会教授在长沙图书馆举办的《陈寅恪家史》新书分享会上,做了主题为“义宁陈氏与光绪湖南新旧党争”的讲座,澎湃新闻经作者授权,刊发讲座实录。

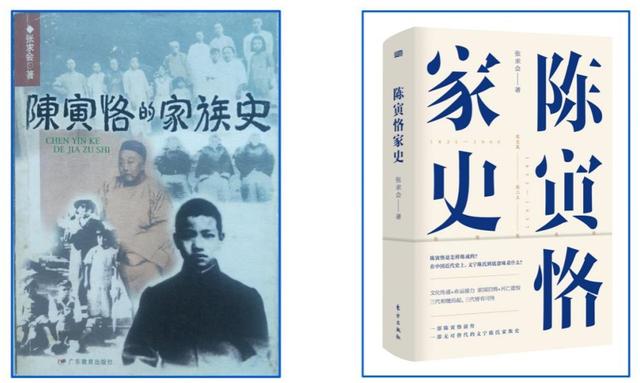

今天既然同时是一场新书分享会,我就先说说这本新书。2000年广东教育出版社的书名叫《陈寅恪的家族史》,2019年东方出版社的新版书名改成了《陈寅恪家史》。这次的新版不只是换了一个书名,内容方面也有很大改动,原版27万字,新版52万字,几乎重写了一遍。这次重写,让我对旧话题做了一次新探索,也发现了很多新知识。

《陈寅恪家史》的前世今生

《陈寅恪家史》出版之后,书评人萧轶先生对这本书比较早地作出评价,我特别赞赏他对这个家族所作的角色定位——从“客家迁徙户”最终发展成为“文化托命人”。萧轶还特别肯定了这本书的脚注,认为“重新恢复了脚注的尊严”。我觉得很感动,因为他读懂了我大量增补脚注的用心。《陈寅恪家史》是《陈寅恪的家族史》的重写本。我在重写的过程中,保留了原书的基本框架,我把更新的新史料、新结论、新感悟写进正文里,把那些和正文有关联、又不便写进正文的内容放在脚注里,结果使得脚注的篇幅和正文几乎一样长。这样的处理,居然获得了不少读者的认可,有的读者说看脚注比看正文还过瘾。说实话,我觉得有点歪打正着的意思。

我今天重点要讲三个人。三人当中,陈寅恪先生是1890年在湖南长沙出生的,按虚岁算,1898年戊戌变法失败时他的年龄是九岁。尽管后来章士钊评价说,陈寅恪少年时代就有“骯髒”之气(“骯髒”是“肮脏”的繁体字,在这里是另外一个含义,读音也不一样,念kǎngzǎng,千万不能念āngzāng),其实不过是说陈寅恪少年老成,小小年纪就有高亢刚直的精神面貌。不排除章士钊后来给他说好听的话,讲客套话。应该说,陈寅恪当年毕竟是一个九岁的孩子,戊戌变法这段历史应该对他的成长有影响,但影响不会那么大。所以,我今天演讲的主角是陈寅恪的祖父和父亲。

义宁陈氏祖孙三代都是湖南戊戌变法的亲历者,我把这种关系概括为下面这段话:

如果说陈宝箴是湖南维新运动的首创者和领导者,那么陈三立堪称这一运动的组织者和实施者;如果说陈寅恪是湖南维新运动的总结者和反思者,那么陈三立堪称这一运动从实践到回顾的连接者和引导者。祖孙三代之间早已不再是仅仅依靠着血脉之缘代代相传的简单关系,延续生命和家族的同时,更是文化传递和命运接力的痛苦历程。

这段话,我称为“一点浅见”,未必精准,而且有文学语言的色彩,但还是把我想讲的意思表达出来了。

我再把陈寅恪的一段文字拿过来,为我上面那段话做一个佐证:

咸丰之世,先祖亦应进士举,居京师。亲见圆明园干霄之火,痛哭南归。其后治军治民,益知中国旧法之不可不变。后交湘阴郭筠仙侍郎嵩焘,极相倾服,许为孤忠闳识。先君亦从郭公论文论学。而郭公者,亦颂美西法,当时士大夫目为汉奸国贼,群欲得杀之而甘心者也。至南海康先生治今文公羊之学,附会孔子改制以言变法,其与历验世务欲借镜西国以变神州旧法者,本自不同。故先祖、先君见义乌朱鼎甫先生一新《无邪堂答问》驳斥南海公羊春秋之说,深以为然。据是可知余家之主变法,其思想源流之所在矣。

这是陈寅恪在读了吴其昌的《梁启超传》之后写下的文字。康有为、梁启超和戊戌变法的关系,大家都知道,后面还会讲到。在这里,陈寅恪特意把他祖父和父亲的主张与康梁的主张做了一次切割,同时和湖南先贤郭嵩焘做了一次连接。

接下来是我对俞大纲的一个评价。俞大纲是陈寅恪的表弟,他的姑姑俞明诗是陈三立的第二位夫人,他的哥哥俞大维同时又是陈三立的女婿,他和义宁陈氏的关系非同寻常。《寥音阁诗话》原本是诗话,但很有历史评论的色彩,含义也特别丰富。俞大纲特别强调陈宝箴“未尝与康梁辈通声气”,陈宝箴、陈三立父子在湖南倡导新政,“但主设施”,开创各项新事业,“以植国本”“以培民本”。相比之下,“其于改制变法,虽未尝不措意及之,然深悉积重之势,非朝夕所可更张”。而康梁等人,“则以危言激行,邀信时主”,“欲以数纸诏书,一夕顿致中国于富强”,的确是太激进了,“虽其心迹可原,而事必败覆”,因此,绝非陈氏父子“所心许也”。俞大纲这段话,我是从李开军教授编撰的《陈三立年谱长编》里第一次看到的,之前没有发现。感谢李教授这样的研究者,让我不断丰富这方面的认识。

关于光绪湖南新旧党争,今天我只讲三个要点:“谁在争”;“争什么”;“怎么争”。

第一个要点可以称为新旧党争的阵营问题。最简便的方法是贴标签,这一边是维新派,另一边是守旧派,看起来很好,因为一分为二、清清楚楚。但历史比我们想象的复杂得多,除了维新派和守旧派,还有不少人不好归入哪个阵营。中间的这一派真不好命名,也不敢命名,你总不能称为“半新半旧派”“真新假旧派”“真旧假新派”吧?所以,我姑且称他们是“××派”。

我们先看维新派。这个阵营相对而言人员构成比较清晰,看起来没有什么大的争议。康有为(1858-1927)、梁启超(1873-1929)是维新派最大的领袖。湖南维新时,康有为没有到湖南,梁启超在长沙也就是短短几个月,但师徒二人在湖南的影响特别深,追随他们的青年学子也特别多。请注意,我在这里特别引入了一个新的视角,那就是这些历史人物的年龄。康有为光绪二十四年(1898)的年龄是40周岁,光绪二十三年(1897)虚岁也是40岁,我就取戊戌年的周岁来说事。这一年,梁启超25岁,英气勃发,广东帅哥一枚。谭嗣同那年33岁,唐才常31岁,都非常年轻。

熊希龄(1870-1937)那年28岁,比谭嗣同、唐才常还要年轻。时务学堂的学生张伯良(1872-1944)更加年轻,只有26岁。张伯良是湖南新旧党争的一个很重要的人物,可惜长期被忽视,迄今为止关于张伯良生平研究最到位的还是张宽信老师。从张老师的这篇文章我们知道,熊希龄和张伯良前前后后合作过好几次,关系非常密切。当年在时务学堂,两个人虽为师徒,但年纪只相差两岁,其实情同手足。

再来看看守旧派。湖广总督张之洞(1837-1909)当年61岁,可以说管着湖南巡抚。大幕僚梁鼎芬(1859-1919)39岁,深得张之洞信任。张之洞的外号是“大鼎芬”,梁鼎芬的外号是“小之洞”,可见两个人多么志同道合。这两位,可以说一直在观望、遥控着湖南的维新举动,在他们认为局面控制不了的时候,就会站出来予以直接干涉、施加压力,逼迫陈宝箴等人作出策略调整甚至转向。

王先谦(1842-1917),岳麓书院山长,56岁,照片上显得很严肃,深思忧虑,不苟言笑。叶德辉(1864-1927),外号“叶麻子”,那个时候还蛮年轻的,才34岁,学问很好,长得就不怎么讨人喜欢了。1934年,在北平养老的陈三立,向张伯桢(张篁溪)索要他写的《南海康先生传》,看完之后写信告诉张伯桢:王先谦不是守旧党,曾经帮助陈宝箴推行新政,张伯桢写的康有为传中有“湘绅王先谦等守旧党大攻新党新政”这类话语,陈三立建议张伯桢删掉。我第一次在《陈三立年谱长编》里看到这段文字,感触很多。谁都想不到,陈三立在王先谦去世(1917年)十多年后会主动帮他说公道话。一方面看得出陈三立在事过境迁之后确实放下了以往的争执;另一方面也间接反映了当年湖南维新运动的复杂性、多样性。我们一直视为守旧的反对派(甚至被称作“反动派”),其实也有要求改革的一面,也有通过维新改变国家命运的理念和举措,这一点,和维新派看不出什么本质区别。

苏舆

还有一个人叫宾凤阳(生卒不详),是岳麓书院的斋长,大概类似于现在的学生会干部吧。和前面那个张伯良一样,也一直找不到他的照片,甚至连生卒年都不清楚。苏舆(1874-1914)24岁,是王先谦的学生。上两次在长沙做讲座时,还没有找到他的照片,这次多亏了吴仰湘教授,吴教授让他的学生周明昭博士帮我在谷歌上找到了苏舆的这幅照片,应该没有错。说句开玩笑的话,苏舆长着一副倒霉的样子,难怪背了一辈子锅。

维新派,我在这里找了六个人,守旧派,我也找了六个人,旗鼓相当。接下来要讲的“××派”,数量上明显比前面两派多得多,这也可以间接说明贴标签的做法未必管用。

首先是湖南巡抚陈宝箴(1831-1900),67岁,在湖南获得了实现人生理想的最后机会。再就是他的公子陈三立(1853-1937),45岁。

黄遵宪(1848-1905),广东人,盐法道、署理按察使,50岁。徐仁铸(1863-1900),直隶宛平人,祖籍是江苏宜兴,湖南学政,35岁。他们俩都是陈宝箴在湖南推行维新事业的得力助手。

欧阳中鹄(1849-1911),49岁,是深受陈宝箴、陈三立信任的幕僚,也是谭嗣同、唐才常的老师。邹代钧(1854-1908),著名学者,44岁,也深受陈氏父子的信赖。陈巡抚的幕僚有很多,这两位大概是湖南本地的代表性人物。

皮锡瑞

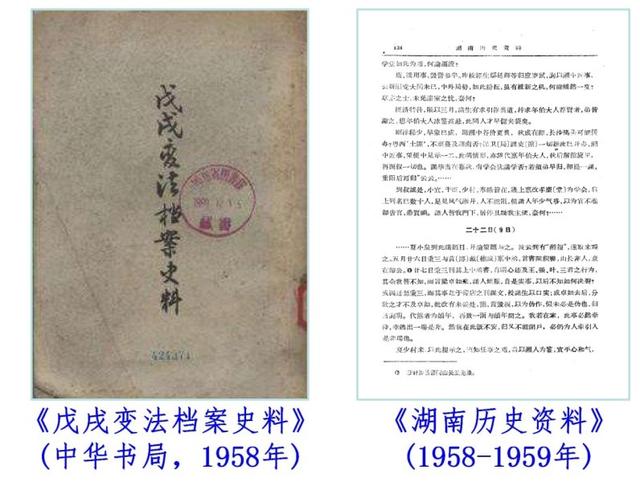

皮锡瑞(1850-1908)是经学大师,当年48岁,他的日记曾经在《湖南历史资料》上选登过,一直是研究湖南戊戌变法的重要史料,后来被吴仰湘教授全部整理出来了,功德无量。

下面这三位人物,也很重要。

第一位廖树蘅(1840-1923),58岁,做过陈宝箴家的塾师,后来被委派去常宁水口山办矿,取得了骄人的业绩。第二位蒋德钧(1852-1937),46岁,也是一位对湖南维新作出过重要贡献的人物,后面还会提到这个人。第三位梁焕奎(1868-1930),30岁,是一位杰出的矿业先驱。我之所以提到这三位人物,是因为学术界过去对他们的关注还不够,现在终于有了进步。比如,廖树蘅的《珠泉草庐师友录·珠泉草庐文录》已经出版,他的六世孙廖志敏正在编写《廖树蘅年谱长编》,这张照片就是廖志敏老师给我提供的。又比如,《蒋德钧辑》和《梁焕奎辑》作为“湘学研究丛书”的两种,也在2018年出版了,为研究者贡献了第一手的可靠史料。很多观点需要调整,很多结论需要改写。

今天,时间有限,还有许多很难贴上清晰标签的人物,这里简要提一提。比如樊锥和易鼐,大概可以归为维新派中的激进者。要知道,1898年某一期《湘报》上曾经刊登过易鼐的一篇尺度很大的文章,主张引进耶稣教来改造孔教,主张黄种人和白种人通婚来改良人种。这些惊世骇俗的言论,不但引起张之洞、梁鼎芬的强势打压,连陈宝箴也觉得难以接受。又比如李维格和李经羲。前者是时务学堂西文总教习,但是和叶德辉关系不错;后者是典型的官二代,是合肥李鸿章的侄子,担任过湖南按察使,但是和黄遵宪的关系一直处不好。皮锡瑞在日记里也认为,只有把李经羲离调湖南,维新才有希望。樊锥、易鼐、李维格、李经羲,我举这四个人为例,是想说明当年湖南维新运动的人员构成很复杂,贴标签的做法往往不一定管用,解释不了那么多错综复杂的人和事。

再举个例子。去年夏天,我在北京结识了廖树蘅的六世孙廖志敏。廖志敏老师把他写的《廖树蘅年谱长编》拿给我看,我看了才知道廖树蘅和王闿运(1833-1916)的关系相当不错,而廖树蘅和著名的反洋教的急先锋周汉也是老友。王闿运对陈宝箴和陈三立说过不少讽刺挖苦的话,一般被人归为守旧一派,但他给廖树蘅七十岁生日写的寿序,还有这样的公道话:“方其受事之时,……无尺寸之柄,而御数千万人,外排众议,内检罅漏,为湖南所恃以立国,陈抚所赖以雪谤。”至于周汉,反洋教早就出了名,陈宝箴不得不把他拘禁起来,既保全维新大业,又避免周汉惹是生非,但这种巡抚认为两全的做法,廖树蘅却不以为然。这些事情,一次次提醒我们:120多年前的湖南戊戌变法,如果从年龄大小这个角度来讲,其实是祖孙三代人共同参与、共同完成的一次超级实验。在这个过程中,不能排除年龄、身份、见解,甚至籍贯、地域等因素的综合作用,表现出来的情态必然会非常复杂,不可能那么简单。

2018年1月,我应邀在湖南大学岳麓书院做讲座,主持讲座的吴仰湘教授在小结发言中对此有十分形象而准确的概括:120年前,在湖南长沙上演了一场轰轰烈烈的变法运动,事实上,当时的情景既有“激流澎湃”的一面,又有“暗潮涌动”的一面。对于前者,学术界“比较关注”;对于后者,“注意到了”,但是“发掘、关注不够”。做这类讲座的目的,也是希望更多人关注以往关注不够的另一面。

讲完了“谁在争”,接着讲第二个要点,“争什么”。当年的湖南新旧党争,除了政治之争,还包括利益之争、学术之争,甚至还有人性之争——在这种巨大的变革和冲击面前,人性的复杂展露无遗。

先看两个年轻人之间针锋相对的斗争。谭嗣同说:“中国所以不可为者,由上权太重,民权尽失。官权虽有所压,却能伸其胁民之权,昏暗残酷,胥本于是。故一闻官字,即蹙额厌恶之。”不加掩饰地厌恶官权,痛恨官权,主张民权,伸张民权,认为官权、民权之间不可调和。宾凤阳却说:“今康梁所用以惑世者,民权耳,平等耳。试问权既下移,国谁兴治?民可自主,君亦何为?是率天下而乱耳。平等之说,蔑弃人,不能自行,而顾以立教,真悖乱之尤者!”他指责康梁和谭嗣同:你们想干嘛?你们这是造反!不难看出,彼此之间,水火不容。

这是两个年轻人之间血气方刚的斗争。转过来看另一种斗争形态。67岁的陈宝箴和56的王先谦,他们也会说一些过头的话,但总体上还是彼此留足面子,尽量不失风度。陈宝箴上奏折,请求皇帝用康有为可用之才,又要防范他的学说对年轻学子的误导,希望能够销毁康有为《孔子改制考》这本书的书板,从源头上予以掌控。上奏之前,陈宝箴先把奏稿送给王先谦看。这个举动本身就很有讲究,值得玩味。王先谦看了奏稿,毫不客气地点明陈宝箴的用心,又含蓄地提醒陈宝箴这样做可能给他带来怎样的危害。陈宝箴的回信,也是滴水不漏,委婉而得体。这是双方书信往来的文字,大家可以把全信找来看一看。汪叔子先生和我合作编纂的《陈宝箴集》里收录了这些书信,《陈寅恪家史》里也有摘选。结合当时的背景,可以更深地理解双方见解上的差异。

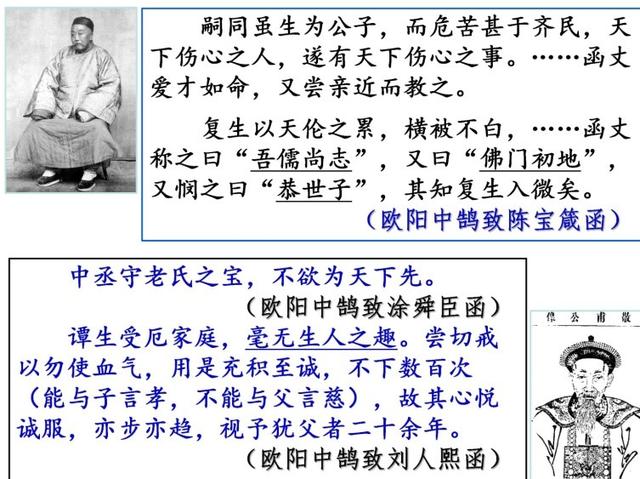

再来看看陈宝箴跟谭嗣同的关系。谭嗣同的父亲谭继洵,湖北巡抚,比陈宝箴大八岁(当年75岁),两人在湖北共事过,谭、陈两家堪称世交。谭继洵是一个“守老氏之宝,不欲为天下先”的老官僚;儿子谭嗣同,偏偏那么激进,动不动喊只有闹到新旧两党流血成河,变法才能获得成功。感谢研究者不断推出新的研究成果,下面展示给大家看的欧阳中鹄的三封信,就是《谭继洵集》披露的。我们以往只知道陈宝箴很欣赏谭嗣同的才学,看了欧阳中鹄写给陈宝箴的这封信,才知道陈宝箴对谭嗣同身世的了解、对谭嗣同的关心爱护,远远超乎我们的想象。欧阳中鹄的原话是:“爱才如命,又尝亲近而教之”“知复生入微”。“复生”是谭嗣同的字。

欧阳中鹄的三封信,图片右下方为谭继洵像

这里面有不少信息值得关注。比如陈宝箴称呼谭嗣同为“恭世子”。这里用的是晋献公和长子申生的典故,影射谭继洵、谭嗣同父子关系失和是有原因的,而且主要原因在谭继洵身上。欧阳中鹄在写给刘人熙的信里也说,谭嗣同“受厄家庭,毫无生人之趣”,又说“能与子言孝,不能与父言慈”,同情作为儿子的谭嗣同,批评作为父亲的谭继洵。作为谭嗣同老师的欧阳中鹄,还说学生对自己“心悦诚服,亦步亦趋”,二十年来师生之间情同父子。这些信息,孤立地看,好像是家长里短,但是把它们和几个人在湖南维新事业中的言行结合在一起观察,就能获得更加丰富、更有价值的内容。比如,谭嗣同以宗教殉难者的姿态投身于政治改革,为了维新变法不惜付出生命代价,难道就没有来自个人身世的影响?又比如,欧阳中鹄与谭嗣同情如父子的关系,为什么很快就在新旧党争中发生了急剧的变化?这些问题,以往关注得还很不够。

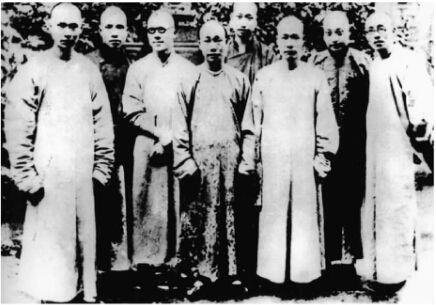

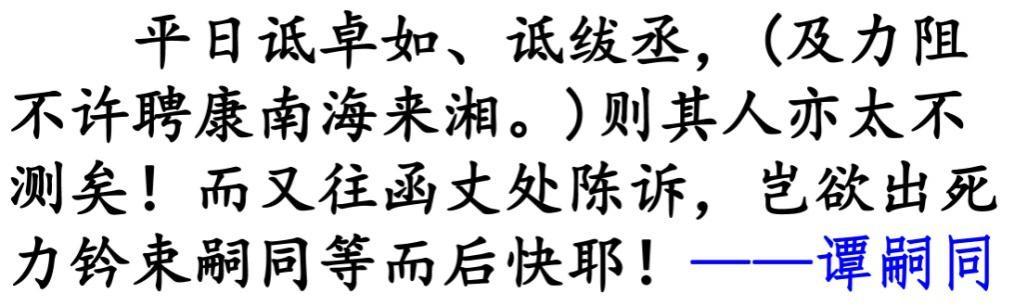

上面这幅照片,请大家重点看后排的三个人。从左到右,依次是谭嗣同、熊希龄和唐才常。下面这段话,来自谭嗣同写给老师欧阳中鹄的信。你看看谭嗣同在信里是怎么咒骂陈三立的。两家虽然是世交,但在新旧党争最激烈的时候,谭嗣同毫不客气地大骂特骂陈三立,说陈三立平时就骂梁启超、骂唐才常,又极力阻止聘请康有为到湖南担任时务学堂总教习。请注意,陈三立到底有没有极力阻止聘请康有为来长沙,至少目前还没有看到十足的证据。但是,越接近历史场景的文献,理论上应该比后来的回忆更可靠,越可能接近事实本身。此外,这封信是学生写给老师的私信,真实性也比较强。

谭嗣同诟病陈三立的话

再来看熊希龄和戴展诚、戴德诚兄弟的关系变化。1898年,湖南新旧党争最激烈的时候,王先谦等人给巡抚陈宝箴递上《湘绅公呈》,要求撤换时务学堂教习,全面予以整顿。陈宝箴的批复,走的还是息事宁人的折衷路线,含含糊糊地说这是门户之见引起的争执,又把一部分责任揽在自己身上。几天后,熊希龄为了回击旧党,利用自己掌控《湘报》的权力,在《湘报》上刊登了那份《公恳抚院整顿通省书院禀稿》,矛头直指包括王先谦在内的书院山长。下面这份禀稿的开头,熊希龄把戴家兄弟的名字一同列上了。想不到的是,戴德诚居然当面禀报巡抚陈宝箴,把自己和这份禀稿的关系撇得一干二净:“近日门户攻击之风甚盛,倘有人以德诚名并列具呈,请置弗论。”什么意思?就是说如果有人假借我的名义搞三搞四,我绝不认账!

《公恳抚院整顿通省书院禀稿》开头部分

尽管目前能够使用的资料还很有限,但足以证明新党内部并不是铁板一块,并不是始终完全同步的。在维新派内部,一再可以看到激进主张者和稳健主张者不同步、不合拍、不一致的现象,有时候矛盾甚至会公开化。

光绪丁酉、戊戌年间(公元1897年到1898年),湖南维新运动中各类斗争的聚焦点,最终落在陈宝箴、陈三立父子身上,种种矛盾最终需要通过他们来化解。特别感谢浏阳籍台湾地区学者黄彰健先生,早在1970年,也就是距今整整50年前,他就对陈氏父子在湖南新旧党争之间的总体表现作出了八个字的评价,那就是“老成持国,无可非议”。陈寅恪倡导研究历史需要具备“了解之同情”,黄彰健这八个字堪称深得其精髓,因为确实找不到比这八个字更好的评语了。

最后讲第三个要点,“怎么争”。首先是“不敢说”,其次是“不便说”,然后是“不愿说”和“不忍说”。试想,在极左思想、极左路线盛行的时代里,谁敢说唐才常等烈士也会采取不太光彩的下劣手段?谁敢说熊希龄在极端情况下也会造谣诽谤?社会在进步,至少我们现在可以对湖南维新运动的历史场景进行客观还原,而不需要有什么忌讳。至于在更深入的研究之后,进入了历史人物的内心世界,设身处地站在他们的角度去考量、去评论,那个时候也许就会“不愿说”“不忍说”了。

上图左边的三个人物,自上而下分别是:谭嗣同、邹代钧、熊希龄。在邹代钧写给汪康年的这封信里,邹代钧非常坦诚地告诉这位远在上海的朋友长沙到底发生了什么事。陈宝箴在省内省外的压迫之下,不得不对时务学堂、湘报馆进行改组。熊希龄被迫交出湘报管理权后,也和谭嗣同一样,动不动就说“流血成河”,不但和接替他的邹代钧结下“深仇”,而且对巡抚和巡抚公子也大为不满,一点面子不给。汪康年曾经劝邹代钧遇事要隐忍,要看开一点,邹代钧在这封信里回复说:我已经很容忍、很低调、很不计较了,不然的话,谭嗣同、熊希龄早就拿枪把我干掉啦!最后三行话,值得关注:“此二人者,鄙人向引为同志,本有才,从前作事尚为公,一旦陷入康门,遂悍然不顾。吁!康徒遍天下,可畏也。”邹代钧把谭嗣同、熊希龄的改变,归结为信从了康梁的学说,被那些激进的、不切现实的主张冲昏了头脑,甚至改变了性情。邹代钧的这番话,不妨看成陈宝箴、陈三立父子对于康梁之学大兴于三湘大地的担忧和不满,而这种担忧和不满或许当时在维新派内部已经形成了较为普遍的共识。

再来看“怎么争”的加强版和升级版。图中这位老先生就是黄彰健,他的祖籍是湖南浏阳,他的父亲黄颖初是谭嗣同的幕僚,与谭嗣同、唐才常曾经号称“浏阳三杰”,也是一位维新人士。黄彰健先生对戊戌变法史的研究作出了“了不起的贡献”,这是茅海建老师的评语。中间这个,就是黄彰健先生的光辉著作《戊戌变法史研究》,右边是这本书2007年在上海书店的简体版。

黄彰健先生1970年所能使用的研究材料十分有限,而像《湘报》《汪康年师友书札》《陈宝箴集》《皮锡瑞全集》等,都没法使用。但就是在这样艰难的条件下,黄彰健先生依然取得了至今仍然不可替代的成就,所以茅海建老师才会给出那么高的评价。最难能可贵的是,黄先生的这本书1970年在台湾出版,37年后才在大陆推出简体版,黄先生还对自己的旧著进行了增补,尽量吸收新材料。我们现在的条件比起他当年不知要优越多少倍,更应该尽可能地用好材料,下足功夫,而不应该偷懒,否则真的对不起前辈。

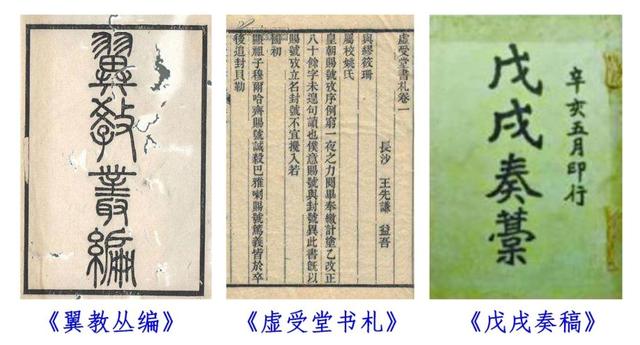

黄彰健先生所使用的有限材料(一)

黄彰健先生所使用的有限材料(二)

下面我们重点关注一下两个历史场景的还原,从中可以真实地再现新旧两派到底是“怎么争”的。

先说第一个场景。光绪二十四年(1898)春节期间,时务学堂的学生们将写有老师批语的课卷(札记册)各自带回家乡,“民权”“平等”等大逆不道之词引起轩然大波,在得知巡抚陈宝箴将要调阅课卷的消息后,时务学堂的分教习到底有没有连夜涂改课卷上的评语?

流传已久的一个说法,来自狄葆贤的《任公先生事略》。狄葆贤说:“赖陈右铭中丞早已风闻,派人午夜告任公,嘱速将课本改换。不然不待戊戌政变,诸人已遭祸矣。”巡抚一方面通知要调阅课卷,一方面又派人通风报信给梁启超,这个说法确实具有传奇色彩,事实上根本经不住推敲。黄彰健先生不但证明了狄葆贤所说是不足采信的道听途说之词,还利用他当时所能使用的有限材料,得出了这样的推论:“当时外间传说,唐竭一夕之力涂改,大概没有冤枉唐。”后来出现的新材料,一再证实了黄先生50年前的推论是正确的。各位想不到吧?伟大的维新烈士唐才常,当年为了政治斗争的需要,居然也会造假!这里做一点声明,我们经常说“是非对错”,今天只说“是非”,暂时不说“对错”,也就是说,只还原历史场景,不作价值评判。

再来说说第二个场景。陈宝箴与康有为虽非一党,但在调阅时务学堂批语后,还是湮灭了康党“叛逆”的证据,没有追究。不久,戊戌年四月二十三日(这里说的是农历),光绪帝颁布“明定国是”诏,宣布变法,新党士气为之大振。五月二十二日,王先谦等人递上《湘绅公呈》,铁证如山,陈宝箴只得“含胡”批复,随后又被逼无奈地对时务学堂和《湘报》作了改组。然而,新、旧两党均不领情,水火依然难以兼容。六月二十三日,光绪帝下旨给陈宝箴撑腰:“即如陈宝箴,自简任湖南巡抚以来,锐意整顿,即不免指摘纷乘,此等悠悠之口,属在缙绅,倘亦随声附和,则是有意阻挠,不顾大局,必当予以严惩,断难宽贷。”七月初六日,时务学堂学生张伯良受到熊希龄的鼓动,具呈指控岳麓书院斋长宾凤阳等人见到六月二十三日上谕后变羞成怒,“而又不敢彰明较著,于是造为谣谤,鼓惑人心”,在五月上王先谦函内添加诬蔑时务学堂学生的污词秽语,如“学堂教习争风,择堂中子弟文秀者,身染花露,肆行鸡奸”等,“刊刷揭帖,四处张贴分送,冀以泄其私忿”。陈宝箴接到张伯良的禀帖后,以宾凤阳等“谣散学堂、阻挠新政”,下令彻底根究;学政徐仁铸也指斥宾凤阳等“狂吠不休,毁辱桑梓”。不料,王先谦愈挫愈勇,挺身独任,更以辞馆为要挟,毫不相让。僵持不下之际,八月初,政变突然发生,这个月二十七日《湘报》所登陈宝箴关于匿名揭帖的第二份批词,换成了另一番景象:“本部院详加访察,近来匿名揭帖往往遍传各处,而省会城厢内外未见张贴,该生等所称‘并未见有此帖,以故无应辨白。又向有亲族在学堂肄业,断无污蔑之理’等语,自系实在情形。既不知为何人所增,又本非原书所有,即与该生等无涉。”最终还了宾凤阳一个清白。

陈宝箴针对匿名揭帖的第二份批词,刊载于《湘报》第一百七十四号,并没有像第一份批词那样被王先谦附入其《虚受堂书札》,1970年的黄彰健自然无从寻觅,故而他最初只能用“不了了之”四字概括这桩无头公案的结局。直到1986年,黄先生在台湾看到戊戌年《湘报》的缩微胶卷,才对早年论断作了补正:“政变后,陈终于采纳王的意见,说时务学堂学生所检呈的揭帖系痞徒所为,‘与宾无涉’。”

遗憾的是,1981年首次披露的皮锡瑞光绪二十五年二月二十三日日记,黄彰健先生应该可以看到,不过他似乎没有留意到,至少在他增补旧著的文字中没有发现痕迹。事实上,王先谦当天亲口告诉皮锡瑞:“宾凤阳揭帖有秽亵语一段,乃熊窜入。”请注意,日记里的“熊”是哪个“熊”?看来除了熊希龄,没有其他人。熊希龄与张伯良的亲密关系,我们前面刚刚做了介绍。因此,完全可以推断:宾凤阳遭到张伯良等人栽赃陷害,熊希龄正是背后推手。

最后,我想谈谈自己这些年做研究的几点感悟,或者说启示:

史实重建比价值判断更重要;

秉承“了解之同情”的态度;

在研读经典论说中获得养分;

重新解读、从新使用旧材料;

不断挖掘、有效使用新材料;

勇敢地尝试新理论、新方法;

共同完成学术研究的接力赛。

第二条是“秉承‘了解之同情’的态度”。“了解之同情”,我们大多数人是通过陈寅恪先生才知道这五个字的,陈先生在《冯友兰中国哲学史上册审查报告》里说:“吾人今日可依据之材料,仅为当时所遗存最小之一部,欲藉此残馀断片,以窥测其全部结构,必须备艺术家欣赏古代绘画雕刻之眼光及精神,然后古人立说之用意与对象,始可以真了解。所谓真了解者,必神游冥想,与立说之古人,处于同一境界,而对于其持论所以不得不如是之苦心孤诣,表一种之同情,始能批评其学说之是非得失,而无隔阂肤廓之论。”

1930年,梁启超说史学家要有“四长”,哪“四长”呢?“史德,史学,史识,史才。”把“史德”放在首位。讲得非常好!但是,拿梁启超本人,包括他的老师康有为的做法来衡量这“四长”,尤其是放在首位的“史德”,你就会发现不是那么一回事。1896年,康梁师徒通过向富人募捐,花钱买通言官,请他们帮忙上折子,针对科举制度提出改革主张。如何解释这种不怎么光彩的手段,梁启超的话可谓振振有词:“豪杰举事,但求有济!”什么意思?豪杰之士为了成功,只看结果,不看过程和手段。然而,到了1925年,梁启超在悼念孙中山的文章里,又转过来批评孙中山“为目的而不择手段”,认为政治家也必须讲道德,“因为不择手段的理论一倡,人人都借口于‘一时过渡的手段’,结果可以把目的扔在一边,所谓‘本来目的’倒反变成装饰品了”。

和梁启超的前后不一相比较,康有为在戊戌政变后的蓄意造假、持续造假,更让人难以接受。这方面的研究,随着茅海建老师等研究者的不断推进,越来越逼近历史的真相。早在50年前,黄彰健先生就已经敏锐而犀利地揭开人为构造的谜团。最难得的是,黄先生没有停步于解密,也没有一味地指责,而是留下了一些值得我们不断深思的话语:“一个人为了目的,而不择手段,久而久之,其所谓目的,可能亦变成一个幌子。”“我对康及康弟子之集体作伪,不得不表示惋惜。”“我们不必责备梁启超笔墨不谨,因为这是难以避免的。”“我们应如实地了解并同情这些爱中国的志士的救亡图存的英勇行为及其遭遇。”

与此相关,到底怎么看待维新派中激进主张者的那些惊世骇俗之说?这个问题,一直以来困扰了很多人,也不断启发我们进行深刻的反思。著名历史学家罗荣渠先生在主编《从“西化”到现代化——五四以来有关中国的文化趋向和发展道路论争文选》时,特意写了一篇总序,题目叫《中国近百年来现代化思潮演变的反思》。 在这篇大文章里,罗荣渠先生这样分析胡适的“全盘西化”主张:在胡适看来,为了改造中国,“只有努力全盘接受这个新世界的新文明”,“全盘接受了,旧文化的‘惰性’自然会使他成为一个折衷调和的中国本位的新文化”。罗先生认为,“这就是胡适坚持必须尽量承受西方文明的重要根由”。“这种看来非常过火的西化观,同我们常说的‘取法乎上,仅得其中’‘矫枉必须过正,不过正不能矫枉’,其精神是一致的。从文化人类学的观点看,可说是一种颇有独到之见的文化‘涵化’(acculturation)理论。”罗先生认为:“从几次思想论战来看,各种折衷派观点,中体西用论也好,中西调和论也好,中国本位论也好,都一直受到责难和批判。但中国的现实思想生活却正是沿着折衷的道路在走着,具体的表现为不中不西,半中半西,亦中亦西,甚至是倒中不西。这说明民族传统事实上是既离不开,也摆不脱的。”

我们把罗荣渠先生的这番话移用过来,去看待和分析康、梁、谭、唐、熊等戊戌维新派的激进言行,也应该可以获得一些新的感悟。

第七条是“共同完成学术研究的接力赛”。就拿我们湖南学者举例子吧。湖南时务学堂聘请梁启超担任中文总教习的过程,陈寅恪在《读吴其昌撰梁启超传书后》里转述他父亲的说法:先是黄遵宪向陈宝箴推荐康有为,陈宝箴征求陈三立的意见,陈三立说读过梁启超的文章,梁的论说似乎比康更强,因此“不如舍康而聘梁”,这才有了后来聘请梁启超来长沙任教。事实上,“聘请梁启超任湖南时务学堂中文总教习,蒋德钧是第一个提出者”。这是杨锡贵和李超平两位老师在《蒋德钧辑》的“前言”里得出的结论。《蒋德钧辑》和《梁焕奎辑》是“湘学研究丛书”的两种,《蒋德钧辑》的整理者是李超平、杨锡贵两位老师,《梁焕奎辑》的整理者是梁晓新老师和她的先生李自强老师。这两本书里面的不少材料,进一步丰富了湖南戊戌变法研究。类似的“接力”,相信还会不断出现。

再举一个吴仰湘教授的例子。戊戌变法失败之后,湖南的守旧党搜集了党争的一些重要文献,编了一本书叫《翼教丛编》,整理者署名“苏舆”。后来,守旧派主要干将叶德辉说这书是他编的,明显想要抢功劳。我记得2018年1月,吴教授在岳麓书院告诉我,《翼教丛编》很多地方有疑窦,整理者应该另有其人。最终他确定真正的编者应该是苏舆的老师王先谦。你看,学术研究就像侦探一样,从1898年到现在,一百多年才破案。如果没有敢于怀疑的精神,没有一种自觉接力的韧劲,真相永远无法大白于天下。

《翼教丛编》整理者实际是王先谦

今天就先讲到这里。谢谢大家!

原地址:https://www.chinesefood8.com/684.html版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。

本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

上一篇:山东好男人孙淳:娶峨眉一朵金花,坚持丁克36年,后悔过

下一篇:择一事终一生暖一城