在我们身边,有着不少名叫“建国”的人。

之所以叫“建国”,也许是父辈们对子女饱含着深情的期望,希望他们能够为建设祖国作出贡献。

在各自的人生里,“建国”们为生活奋斗着,一同见证着祖国的发展和变化,也用自己的方式为祖国贡献着力量。

为了庆祝中华人民共和国成立70周年,今日头条发起了“我的名字叫建国”图文故事征集活动,邀请了来自全国各地、各行各业的“建国”们讲述他们在时代大背景下珍藏的私人故事。

我们也从中精选出三个关于“建国”的故事,与你共同分享。

1.我的名字叫夏建国,新疆石油工人,下海25年,90年代吃千元龙虾日进数万我叫夏建国,1967年生人。上世纪六十年代初,我的父亲从部队转业到新疆来,是克拉玛依第一代石油工人。

我是家里第一个出生的孩子,当时新中国正是需要建设的时候,石油工人的精神状态是很积极向上的。父亲打破了过去排字辈的传统,给我起名叫建国。后来他又给我的三个弟弟分别起名叫建军、国强、国平,是希望国家在军队的保护下能够强盛、平安。

夏建国的父亲(左)夏建国与二弟三弟的合影(右)

我们这一代,一生大多搬过四次家,从地窖到土平房,再搬到更大的平房,现在又住上了楼房。现在想起来觉得条件艰苦,但当时并没感觉是在受苦,反而觉得一年住得比一年好。在这样的大环境里,我本本分分地上完了学。

70年代夏建国住的平房

1982年初中毕业后,我到油田安装队里当了两年安装工,又考了克拉玛依技工学校,读了三年,毕业再进厂,才算是成了正式职工,开始拿国家的工资。

当时石油上分两大类,一个是钻井,一个是采油。我在技校学的是钻井,按道理应该分到钻井队,但因为父母在采油厂,各个厂都需要自己的子弟,我就留在了采油厂的修井大队。那时候我们没什么选择权,都是父母或者单位分配,分到哪儿就是哪儿。

一年后女儿出生,我给她起名叫夏海燕,希望她能像高尔基的海燕一样,漂洋过海。我爱人是大专毕业,生完小孩后就当了干部。可当时我自己还是个小工人,觉得说不过去,就通过一年的努力,考取了乌鲁木齐的新疆艺术学院。

记得那年美术系新开了摄影大专班。我一直喜欢照相、写稿件,去艺术学院上学之前,单位刚刚把我调到闭路电视台,算是油田的宣传部门。台里一位老领导跟我说,你没有文凭,将来留在机关也只是一个普通工人,有了文凭才能有机会提拔干部,所以单位特批我带工资去上学。后来我们四兄弟都分别考上了大专、中专,家里高兴坏了,父母很是自豪。

夏建国在新疆美术学院参加毕业实习时和同学们的合影

在艺术学院上学期间,偶然的机会下,我开始做起了生意。

那时我有一个同学考到了北京石油学校,因为很多女同志正流行用摩丝(发胶),他放假的时候便会从批发市场带了些回来送人,剩下的就叫我拿去卖给周边的理发店。他批发的价格非常便宜,七八块钱一瓶,而店里能卖到二十多块,我们觉得这生意特别好做,于是他定期从北京发货,我负责接货送货,合作给理发店做代销。

后来,我边当石油工人边继续做生意。用自行车载着摩丝在市场上卖,这样的小买卖大概做了两年,就捞到了第一桶金。

有了经济基础,我就不再局限于理发店代销,开始运作化妆品,成立了克拉玛依第一家自营化妆品公司,边上班边做生意。结果公司发展迅速,陆续在市里开了6家高端精品化妆品专卖店,4家美容院,在当时相当成功。

做化妆品的那几年,其实是个新老接替的年代。父母那辈人几乎没有人用化妆品,让她们花几十甚至上百元买化妆品是不可能的,而第一代孩子还不懂得要化妆,就只是擦个雪花膏而已。但当知识分子、大学生陆续进入到油田上,他们就普遍爱美,也改变了过去对美的理念,逐步接受了化妆品的高端市场。我只是发现这个时代已经慢慢到来,并且抓住了机会。

1997年,夏建国与女儿的合影

我是克拉玛依第一批创业的人,率先成为“万元户”,真是很风光。我拿过砖块一样大的大哥大,用过第一批摩托罗拉,当时想要打电话还得点着脚尖站在高一点的地方找信号,可买部手机要花一万八。1996年我拥有了第一辆车——二手的北京吉普213,花了六万块钱。在当地人看来,我那时就像暴发户一样,女儿也跟着享受了“富二代”的待遇,吃着999元一只的龙虾,别人想都不敢想。

但不幸的是,在我买车的那一年,母亲遭遇车祸去世了。

当时我无心打理生意,把公司交给职业经理人管理,结果有人从中贪污,又碰上外地人市场的冲击,开始出现亏损,几年之内就走了下坡路。到2000年总共亏损了50万,这在当时简直是个天方夜谭的数字。无奈我只好陆续关掉所有的店面,那些淘汰下来的美容设备、产品,一大堆一大堆地堆满了家里的床头床尾,最后都当废旧物品收掉了。

前后三年的时间里,亲朋好友们看着我迅速壮大,又迅速跌下来,从一年几百万的营业额,一下子到负债累累,随之而来的还有各种官司。我从小玩得最好的朋友第一个把我告上法院,想要回他当年入股的三万块钱,其他股东也跟着起诉来要钱。

最后法官跟他们说,你们想要钱,现在看起来是没有,但如果把这条鱼放到缸里养活了,下了崽崽,没准就能把钱还给你们。他鼓励我不要停止做生意,于是我就在家门口开了采油厂的第一个自选超市。

超市开起来后,我找到烟酒、日用品批发商,跟他们协商铺货,其实就是现在的“众筹”,一个月内就把超市搞得规模非常大。就这样,我一边开超市一边还钱,生意倒是挺好的,只不过每天都有人到超市来拿钱,拿了将近三年,赚多少拿多少,折腾了一大阵,手里面连本金都没有剩下。

在开超市的过程里我又注意到一个现象,就是电脑的迅猛发展。那时候电脑是个新鲜的科技产品,政府、企事业单位采购电脑都要到北京、广州去买。关键一点是销售电脑不需要本金,它属于订制类,要先交定金再组装发货,正适合我当时的处境。

后来,我找到了一个外地人开的很小的电脑销售公司,跟他说我有些店面和人脉资源,建议他跟我成立个合作单位,我出店面,他出技术,对公销售。他对当地情况不是很了解,又想把电脑生意开到整个克拉玛依去,就同意了。短短一年的时间,我们的销售额就达到了四百多万,成了克拉玛依排名前几的电脑专卖店。

到了2003年,通过打工、合作,开超市、卖电脑,我终于把50万还掉了,又光明正大地开始二次创业。

这次我把生意做到了乌鲁木齐,成立了新科汇讯商贸有限公司,励志要做互联网巨头,那在当时是很前卫的。期间我还做过一个叫中国石油物资信息网的项目,把立足点放在了全国的石油企业,当时腾讯、搜狐、阿里巴巴都来人找过我,想谈合作,不过都被我拒绝了。这个网站我培养了十年,像我的小宝宝一样,可惜它没有长大,夭折了。

2012年,夏建国和家人的合照

重新回到克拉玛依,是因为孩子大学毕业兜兜转转几年后回了家,我心想算了,早晚也要和家人团聚,就把心思放了回来。

其实不止是我,随着年龄的增加,大多数像我们那个年代创业的,都逐步退出了市场,慢慢回归了原来的生活所在地。上学时从摄影系毕业以后,我一心做生意,再没碰过相机。可现在,我发现我又重新找回了另一个自己,又重新拿起相机,全国各地游山玩水。

2004年我换了第二辆车,开到现在已经跑了60万公里。奥运会那年我为了去西藏买了台尼康D80,顺手拍了照片回来,引起了很多朋友的关注。于是我陆续参加了些国际摄影比赛,认识了不少摄影界的朋友,也被邀请到马来西亚、北京、上海等地做摄影讲座,普及摄影知识。今年,我开始运作一个新的文化项目——美丽中国行之“大美新疆”摄影邀请大赛,第一站已在和静巩乃斯景区启幕,算是我又一次创业吧。

2015年,夏建国在连州摄影展上

这些年,我带着相机、开着车,把新疆跑了个遍,后备箱里永远备着洗得干干净净的旧衣物,碰到偏远地区的贫困户就送上几件。既然父亲给起了“建国”这么个正能量的名字,那我做人也要正能量一点。

2.我的名字叫李建国,70岁,经历知青岁月,终于实现了画家梦我叫李建国,出生于1949年,今年70岁了,是一位油画家。解放前,我的外祖父在天津经营着一个小的火柴厂,所以他有经济实力把我的母亲送去读书,而且还为她请了一位名画家教学。

小时候母亲经常将她的画挂在家里,让我和哥哥从小喜欢上了画画。后来我决定走画画这条路,还取得了一些成绩。这与家人的支持和鼓励是分不开的。

1950年,李建国(前排中间)和母亲及表兄弟们的合影

1965年,我按部就班读书读到初三,和同学们一样紧张地复习功课准备中考。忽然有一天,班主任找到我,拿了一张中央美术学院附中的招生单。

得知这个消息时我兴奋极了,因为这是一个实现画家梦想的好机会。我按照报纸上的招生要求,把画寄到了北京中央美院附中,不久他们就给我寄来了一张准考证。

得知我要考美院附中,全家人都很支持我。1965年6月,考试前一天下午,我从徐州坐绿皮火车到济南。500公里的路程走了一晚上,第二天凌晨五点才到。我在火车站喝了一碗豆浆,就坐着公共汽车直奔山东艺术学校考试去了,考的是素描和创作类的命题画。

两天后,复试名单上尚存50人。接下来要考作文和数学。之后,进入了面试阶段的只有六位同学。最终,只有我和其他三位同学被附中录取了。

就这样,在1965年9月1日,我成为美院附中新一届的一年级新生,在北京开始正式接受绘画的系统训练。

李建国和同学在附中前的合影

到了1969年7月,我们从中央美术学院附中毕业了。美院附中是属于中央直属的艺术院校,其学生原本没有“上山下乡”的任务,而是毕业后由国家分配工作。但是当年3月,中苏边境上爆发的珍宝岛冲突让年轻学生义愤填膺,保家卫国的情绪被燃起。在工宣队的宣传下,我同其他十几个同学报名去了黑龙江生产建设兵团,开始了长达六年的知青生活。

每年春季播种,夏季除草,秋季收割,冬季修水利、开荒地,农闲时段上山打石块,伐木造房子……这样的生活一年四季周而复始。

1973年,李建国与同学在松花江边防洪纪念塔前合影

大部分知青在连队里干农活,条件是很苦的。虽然不怕条件艰苦,但让我真正迷茫的是,我想画画,难道我的画家梦想就要在此破灭了吗?不过,幸运的是,这种情况在当知青的第三年出现了转机。

1974年,我与一个上海知青在团部招待所前合影。我偶然发现团部大楼缺一张毛主席像,就提出我想画一张。我的要求很快得到了批准。毛主席像画出来得到了全团称赞,我就被调入了团部机关。

后来,为了有更多的机会画画,我向领导请示将我调到电影队。因为放电影之前要画一些宣传的幻灯片。于是,下乡的第四个年头,我从生产连队调到俱乐部,工作是放电影。冬季没有农活的时候,我还有机会到兵团总部参加美术训练班,到那去画画。

那时候我要经常带着几个铁皮箱子跑连队,里面有电影放映机、幕布、胶片和小型的柴油发电机。后来团里的条件好了,就为职工们配备了一辆大客车。

一次偶然的机会,我登上了这辆大客车后,目光一下子就被车上售票女孩吸引了,她那双明亮的眸子里放射出发自内心的纯真的善意深深打动了我。从那天起,我的脑袋就整天昏昏沉沉的,做什么都心不在焉。事实上,从那天起我就十分清醒地知道,我在暗恋,我爱上了那位漂亮、纯真的女售票员——一位名字叫吴蓉蓉的上海知青。

李建国在兵团大客车上为吴蓉蓉拍的照片

从此,无论有没有放映任务,我都坐客车走一趟,只为看看她。时间一长,我的钱包也吃不消了——一趟客车一块钱,但我的工资只有32块,还要交12元伙食费。就在弹尽粮绝之前,我们明确了关系,她成了我的女友。

在北大荒的第六年,我们得到了中央美院附中开始对毕业生分配的消息,我们心想不能当一辈子知青,于是我们十几个从美院附中来的同学联名写信,要求离开北大荒,返城分配工作。国家纪委通过黑龙江省纪委给我们落实了政策,让我们恢复了干部身份,补发干部身份的工资。

终于,我们可以返城了。1975年底,我回到了家人所在的徐州,到徐州师范学院当了一名美术老师。因为吴蓉蓉是上海的知青,也面临着返城的问题,在我们的努力下,1976年,她就被招工到了江苏省第55汽车队,这样我们就到了一个城市了。

1978年,李建国和吴蓉蓉领结婚证时的照片

后来,我们结婚了。师范学院给我们分了一间十平米的房子,我们就在那个房子里添置了简单的家具,摆了两桌酒席请了亲戚和朋友们,就算结婚了。那个时候一切从简,毕竟经济状况也不允许大操大办。婚后我们继续过着平静而甜蜜的生活,我在师范学院教书,妻子在汽车队上班。

在徐州师范学院当美术老师期间,教学任务并不重,所以我有很多空闲时间可以用来创作。知青生涯给予了我挥之不去的印痕,并延续到我返城后的生活和创作之中,那时我十分热衷描绘苏北、山东交界地区的农民形象,创作了许多以农民为题材的作品。

李建国在1976年创作的《阳光•回忆》

随着知名度越来越高,年纪轻轻的我就被推荐当上了徐州美协主席。要知道,徐州市往届美协主席原本都是由资深老画家担任的。

改革开放后,我们主张将国外的现当代艺术介绍到国内,也发掘推出了国内一批优秀的艺术家,推动了中国当代艺术。因为杂志的视野比较开阔,也因此经常受到激进者和保守主义者的质疑和批评。

1985年,我们在7月刊上发了一篇很有名的文章《当代中国画之我见》,里面提到若再不改造“中国画就到了穷途末日”,随即在全国引起了轩然大波。80年代,中国还颁布了出入境管理法,出国越来越便利,终于,我也有机会出国采风了。

1993年,我第一次出国,在欧洲的一个月让我大开眼界。

1993年,李建国与画家常青在德国亥姆巴赫合影

油画是西方的画种,进入国内也就一百多年,缺少传统的积淀。解放前,包括民国时期,像徐悲鸿、刘海粟等很多艺术家到西方留学,带回了西方的绘画艺术,解放后有段时间我们强调学习苏联绘画的模式,而对西方比较进步的绘画采取抵制的态度,这种形态导致中国绘画艺术在很长时间内停滞不前。

1998年,我同中国艺术代表团在希腊圣托里尼岛写生,同时欣赏有3000年历史的古希腊文明。我认为圣托里尼岛是希腊最美的海岛,那里有很多漂亮的教堂,尤其到了傍晚的时候,远远望去美不胜收,我们在岛上画了四天时间。

2012年我从《画刊》杂志退休后被南京师范大学、西安美术学院等高校聘为教授,给学生们上课,还带研究生,给他们做讲座。除此之外还有很多的会议、展览、出席开幕式、作品评选等工作,退休后的生活还是很充实的。

李建国在高校画室,为学生和青年教师做绘画示范

正是我这代人的人生经历,让我更加关注历史,我希望把祖国的一些历史瞬间用油画呈现出来,为此创作了《1949淮海战场》等一系列作品。2016年11月,在国家重点工程"中华史诗美术大展"的大型历史画创作任务中,我的作品《尧舜禅位》通过终审评选,在国家博物馆展出,并被国家博物馆收藏。

正在创作中的李建国(左)李建国在国家博物馆里与作品合影(右)

人生有涯,画无止境。我们这一代人已经在颐养天年,建设祖国的重任就落在年轻人肩上了。我见证了共和国七十年岁月,相信以后会更好。

3.我的名字叫申建国,一家三代人的故事见证了祖国的发展我叫申建国,1949年10月1日出生在河南省新乡市辉县市农村。那一天正是新中国成立的日子,俺爹俺娘给我起名建国。

1949年底,申建国一大家子人的合照,前排左一是申建国的母亲抱着刚出生不久的他

爹说,新中国成立前,很多人过得像乞丐。我们一大家子人没地方住,就在一座寺庙里栖身,一住就是十多年。比起在战火中颠沛流离的父亲,我的童年要安稳得多。建国后,我的家族离开破庙,有了自己的房子,我也顺利地读完了小学、初中和高中。

1969年,作为乡里仅有的两名高中毕业生之一,我进入村办小学,当起了民办教师。当时老师的地位虽然很低,但是待遇相对于在家种田还是要好的多。老师的工资就是工分,干一天挣一天的工分,拿着工分也可以优先换取一些生活必需品。

1970年,为了送别去参军的堂兄(后排左三),申建国全家在合住的房前拍摄的一张合影

在村办小学任教5年后,我作为工农兵学员进入了新乡地区师范学校开办的首期音美班进修学习。同班同学四十多人,大家分别学习二胡、古筝、笛子等各种民族乐器,我根据自己的兴趣选择了笛子。从物资匮乏的乡村来到城市,食堂里供给充足、热气腾腾的白面馒头抚慰了课业重压下的我。

进修期间,我认识了现在的妻子。她当时21岁,是南寨乡卫生院的一名护士。谈恋爱时,她经常会到新乡市区来看我。几十公里的路程,现在看不算什么,当时却要坐大半天的公交汽车。虽然每月有十几元的生活费,但我的经济状况还是很紧张。记得有一次妻子可能看出了我的窘迫,见面时她塞给我几十元钱。这些钱,我也并不知道她攒了多久。

1975年,申建国和妻子在新乡市人民公园约会,在同一个地方各自拍了一张照片留念

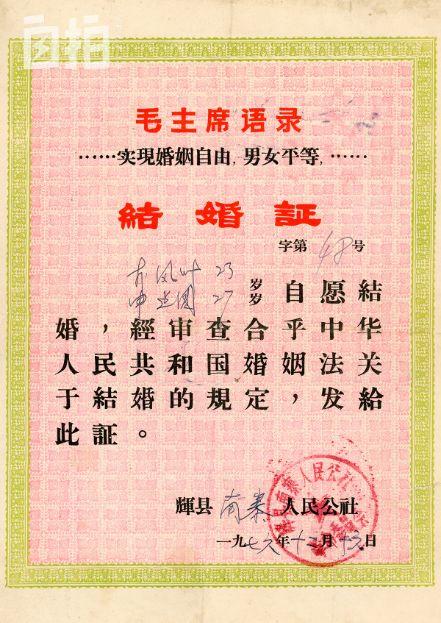

1976年12月16日,我和妻子领证了。她家什么彩礼都没要,我们去照相馆拍了张几毛钱的合影,就是结婚仪式。

申建国与妻子珍藏多年的结婚证,颇具时代色彩

婚后的日子,平淡又紧张。那时,我已是南寨镇中心学校的初中老师,一天的工作安排得密密麻麻:早上5点半起床,6点出操,然后是一天的课,晚上9点放自习后才能回家。但我从没觉得辛苦,因为身边人都是这样,那个时代的时代精神就是艰苦奋斗、刻苦拼搏。国家恢复高考后,作为教师的我能明显感觉到身边人对学习知识文化的渴求。所以我也暗下决心,立志当好老师,教好学生。

1978年8月,不到29岁的我做了父亲。遵照“中国人民香花开,社会主义永如海”的起名顺序,我给儿子取名“红义”。初为人父,除了满心的喜悦外,也觉得身上的担子更重了一些。家里添丁进口,为了补贴家用,工作之余,我和妻子养了几头猪。

看着儿子一天天长大,我们的小家也红红火火。但没想到的是,这时却传来了一个噩耗——1981年,妻子长了个很大的肿瘤。

一开始医生说是癌症,估计剩余的生命不会超过两年。听了这个结论,我感觉天都要塌下来了,她才28岁啊。不过幸运的是,在新乡中心医院治疗半年后,妻子竟然慢慢好转,最终康复出院了,一直到现在,身体都很健康。

申建国大病初愈的妻子,虽然瘦了一大圈,但精神很好

1989年7月,我们又有了一个女儿。爷爷给女儿起名“红垚”。

我的一双儿女后来陆续就读于我曾经执教过的村小。说来惭愧,我虽是老师,但基本没时间管他们兄妹俩的学习。好在两个孩子自学能力很强,也热爱读书,在学习方面也没让我费过心。早些年前家里没有书桌,只有一台缝纫机,儿子所有的作业基本上都是在缝纫机的案板上完成的。

在孩子的成长过程中,我一直是个比较温和的父亲,只有一次,发了大火。

记得那是在1996年高考前夕,老师对儿子的高考成绩预估不理想。想到为了高考,妻子专门租房辛苦陪读一年,我便对儿子撂下狠话:“学习不好能干啥,以后我不管你了。”

高考成绩出来的那天早上,妻子去学校看黑板上公布的成绩,找了好久没找到。旁边的人告诉她,儿子考得很好,“在黄线上面,分数好的都在黄线上面呢,你家红义考了690多分”。

高考分数出来后,申建国一家人到县里的照相馆拍了这张全家福。儿子因为挨骂有情绪,拍照时显得有些不开心

同年,儿子入读陕西师范大学。一年学费5000多元,但那时我的月工资才400多,为了凑足他的学费生活费,我们向亲戚借了钱。结果这小子挺争气,本科毕业后,又考了本校硕士,硕士毕业后,又考取了四川大学历史文献学博士和中山大学古文字学博士。

申建国的儿子

女儿从小受哥哥的影响,学习也很刻苦,如今硕士毕业没多长时间,还在为找工作犯愁。用妻子的话说,现在硕士都一抓一大把了,工作不好找了。其实,我想说,只要有书读就是很幸福的事,工作总会有的。

2004年父亲已八旬高龄,家里人张罗着给父亲一起祝寿,时隔55年,国家发生了翻天覆地的变化,我们的家庭人口也得到了极大的增长,从那座破庙里走出的家庭如今已是数十口人的大家庭了。

在为申建国父亲祝寿时一家人拍的合作,照片的背景也变成了簇新的砖房

2009年11月,我从干了一辈子的教师岗位上退休,退休前,我一直在一线授课。校领导说,有时间了常回来看看,但说实话,我真不想回去了,当老师,身上的担子太沉重,你的工作是否认真负责,直接影响众多孩子的一生。现在担子卸下了,一身轻松的我想干点儿别的,写写毛笔字,吹吹笛子,拍拍照,把以前放下的爱好都捡起来。

计划赶不上变化,退休后,我患上了免疫系统疾病。通过几次手术,病情有了改观,但还是需要每天吃药维持。儿子不放心我和老伴,把我们接到重庆生活了几年,但我们实在适应不了那里的气候和饮食习惯,最后还是回到了农村。

2015年冬天的申建国,拍摄于重庆儿子家,因为南方没暖气,所以在室内也穿着羽绒服戴着帽子

如今,我的父亲已是95岁高龄,依然身体健康思路清晰。他至今记得,抗战时期共产党八路军的工作队来到太行山下,工作队有这么一段描写未来社会主义的宣传语:“点灯不用油,耕地不用牛,走路不小心苹果碰着头”。父亲连连感叹,现在一看,这些描述全实现了,普通家庭的生活都比解放前地主家的生活要好,那个时候地主家也不敢天天白面大米。

申建国95岁高龄的父亲

这就是我和我的家庭珍藏了近70年的时光和记忆。回首我的一生,虽然平平淡淡,但是无愧于心。我叫申建国,我和祖国共成长。

今日互动:说说祖国发展这70年来最让你记忆犹新的一件事吧。

点击这里→「链接」,看更多“建国”的故事。

原地址:https://www.chinesefood8.com/7827.html版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。

本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。