澎湃新闻记者 徐明徽 实习生 杜奕彤

编者按:文学属于青年。每个时代,都有自己的文学记录者。虽然我们不再用“80后”“90后”这些代际标签去定义和描述那些年轻人,但他们依然在写作,在自己的一片天地,叙述着这个时代。“青年说”,试图完整记录这些青年写作者,文学的未来属于他们。

在真实与虚构交织的空间里,在诙谐与荒诞共舞的土壤上,赤裸的人性同坦露的土地一般触手可及。对于90后作家郑在欢来说,依托于故乡与成长的记忆是其创作不可缺少的源泉,那些在潦草青春中任性妄为的人们、在粗粝土地上肆意生长的生命,以其自身的浓烈诡谲演绎着一个个鲜活的故事,构建出一部迷幻又真实的“城乡结合部残酷文学”。

郑在欢,青年作家,1990年出生于河南驻马店。著有《驻马店伤心故事集》《今夜通宵杀敌》《团圆总是离散前》等作品

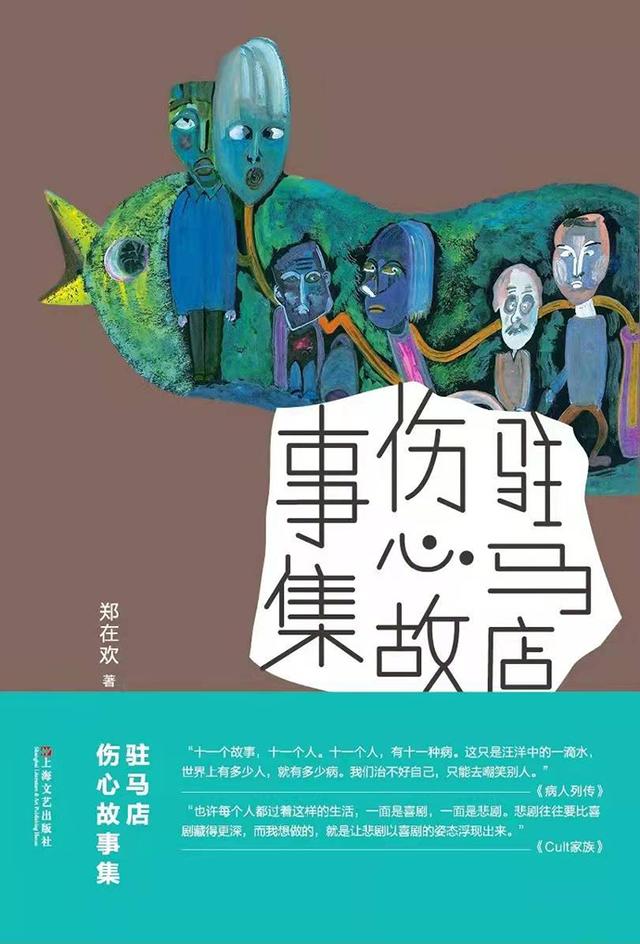

2017年,郑在欢出版了自己的第一部小说集《驻马店伤心故事集》,从此以“野生”作家形象进入文坛。作为一个16岁便退学打工同时开始文学创作的人,他的文笔因自身广泛的底层生活感悟而具生命力。4年过去了,他的驻马店故事仍在继续。近日,郑在欢的新书《今夜通宵杀敌》由上海文艺出版社正式出版。郑在欢说这是一本“元气”之作,最开始想取名“少年不死”。

《驻马店伤心故事集》

全书由15个短篇故事构成,分为“昔时少年”和“U型故事”两辑。“昔时少年”记述的是少年往事,作者用幽默的文笔回顾了九零一代的生活环境与成长经历。无论离开还是留下,故乡的记忆都流淌在每个人的血液里。而“U型故事”则着重探寻小说本身的形式与目的,在多变的题材与结构下更具游戏性。小镇、青年、爱情、梦想、音乐、文学,各种元素交相呼应、穿梭跳跃。

郑在欢是个城乡间的“破壁者”,他基于自身对当代人口流动的细致观察,打破了传统的乡村文学叙事惯性,他拿出了鲜活的东西,让读者获得了对乡村世界更进一步的认知。在他笔下,那些从乡村来到城市的小孩,他们在城市里生活、去工厂打工、卖缝纫机、干影视业、参加网络文学比赛的行为,以及发达以后回农村,过年时还想着租一个奔驰车来撑门面的心理,反映了大环境下便利交通与去边界化互联网发展带来的影响、乡村新一代人生活方式的改变与固守传统观念间的矛盾隔阂。

郑在欢还是个擅于讲故事的人,这种能力或许与民间语言滋养息息相关,他自称为“邵说叨”,就是唠叨、话痨的意思。他希望自己的语言能给人带来纯粹的快感,读上去很舒服。除此之外,他还善于把含泪的生活讲成欢乐,学会跟苦难和解才能更好地活下去。字里行间的温厚良善,是蕴藏在这些乡村故事背后人的意义与文化价值。

关于内容的真实与虚构,郑在欢认为,比起故事的真实,“感受的真实”才是其小说真正想传达的意义。“有一些小说很鲜活,像我之前动用生活经验的小说,写到农村自然就很鲜活,因为我有很多的感受,这个感受我特别想分享给大家。” 借新书出版之际,澎湃新闻专访了作家郑在欢,听他聊聊自己在写作过程中的真实感受。

【访谈】

澎湃新闻:《驻马店伤心故事集》出版后反响很好,《今夜通宵杀敌》也是同一时间期创作的,到如今才面世,这中间经历了什么?

郑在欢:这是一个很长的故事了,《驻马店伤心故事集》出版后两个月就加印了,作为一个初出茅庐的人来说,当时可说是受宠若惊。有一些资深的编辑找到我,说想把其他稿子一起出了。我就又整理出了25万字的东西,当时信心十足,我要用这一本厚厚的书轰炸一下当代文坛(笑)。

但中间,给我出《驻马店伤心故事集》的编辑就离职了,抛弃了我们这种“滞销书作家”,奔更好的前程去了,此后接替的编辑也离职了。我“熬走”三个编辑和一个出版商,导致《今夜通宵杀敌》在2021年秋冬才出来。这个煎熬不足为外人道,但是对我的影响蛮大,从以前的年轻气盛到现在很“乖”,哈哈。

《今夜通宵杀敌》

澎湃新闻:你的新作《团圆总在离散前》和《今夜通宵杀敌》是差不多时间出来的,这两本书你在写作上的感觉有什么不一样吗?

郑在欢:《今夜通宵杀敌》是我在20-24岁之间写的作品,可以说是一本“元气”之作,这本小说最开始我其实想取名“少年不死”。那时候的我是一个没有被“污染”的人,没有上班、没有任何社会活动,就在家里写小说。年少气盛,有很多崇高的理想,但是落实到写东西上还是希望大家看到它的时候是有意思的、舒服的,像刘震云常说的,给你带一乐,首先是一乐,不是苦大仇深、特别正经的。但同时那三年又是一个煎熬的时期,一直煎熬到24岁。《今夜通宵杀敌》里的同名短篇,写的是我十几岁的网吧生活的一夜,通宵去上网在屏幕里疯狂打怪。它还是带着一点年轻时候那种活力,但其实已经是一个缅怀的感觉,就不是当时少年不死那种宣言式的,不是少年永远不死,可能现在已经“死”得差不多了。《团圆总在离散前》是一个青少年变成一个中年人的作品,你可以看到一点所谓对俗世的更多体会。

澎湃新闻:文学作品中有关乡村的题材非常多,有的是充满苦难的,有的是带有美好想象的诗意化乡村。你笔下的乡村很特别,当然能看到人们生存的不易,但更能感觉到一种肆意和畅快。同时在互联网的普及下,乡村早已发生了巨大的变化,这点在你的小说中也有体现。你认为你写的乡村有什么特点?

郑在欢:其实我特别怕被归入“乡土小说”的类别,当然现在很多读者对我的评论里面,也会提到乡土两个字,但是他们是顺着文学宣传的惯性在用,他们并不是真的在用“乡土”这两个字概括我的小说,大多数会说这是“城乡接合部残酷文学”之类的。

我在乡村生活16年,16岁以后到小城,再从小城来到大城市。今年我32岁,可以说我的人生对折一下就是一半在乡村,一半在城市。以前为什么叫乡土作家,我觉得这是一个闭塞环境下的产物,那个时候流行下乡体验,就算不是乡村里的人,也要装得跟农民朋友很近,在闭塞的环境里面也只能关心乡村那点鸡鸭鱼狗的事。

现在的乡村绝对不是这样了,我小时候也不是这样了,包括现在更新一代的人。我现在回去见我的堂弟堂妹们,他们十五六岁每天玩着抖音,也住楼房了,跟城市也没有太大的隔膜。当代城市年轻人在玩什么,他们也在玩什么。甚至他们玩得更疯,你看抖音、快手都是乡村主力军在玩,他们也没有文化人的包袱,人家炸油条还要拍给你看,然后大家点赞,说这个油条炸得好、炸得棒,它就不闭塞,构成流通的东西了。所以我的小说你可以说它写得不好,但是不能说它写得土。我只有这一个诉求,就是“对”。

郑在欢家的麦田

澎湃新闻:这个“对”是指真实?

郑在欢:可以这么说,是一种真实感。不是桥段的真,不是情节的真,是感受的真,像我之前动用生活经验的小说,写到农村自然就很鲜活,因为我有很多的感受,这个感受我特别想分享给大家。所以它写出来大家会觉得这个感觉怎么那么到位、那么细微,你甚至没有体会过这个感觉,但是你看的时候还是能感受这个妙处,这是写小说的一大乐趣,就是写感受。

我一直觉得我是个很时尚的人,当然现在说“时尚”这个词好像也有点土气。首先你得发自内心有感觉的东西,它才不土,现在很多城市题材的作品也蛮土的,当然另一方面是你的手法和你给大家提供的语感。以前你问我为什么写作,我可能会挺一本正经地说是要介绍一些所谓的世界本质给大家看,但现在在我这只剩一个“时尚”或者是只剩“游戏”两个字。

最近改变我最大的一件事,是我和发小的一次重逢。我们俩从十几岁出来就各奔东西,他一直在南方打工,我一直在北方打工,我们这之间没有遇到过。他现在当了小老板,买了辆宝马,然后和我说我们去西藏玩玩。结果我们没去成,被困在云南一周,但非常开心。

他作为一个商人要谈怎么赚钱,我表达了几次我不太能进入到你的赚钱领域以后,他也不再说了。当然我也不可能跟他讲文学,也讲不了,他会说欢欢你这个《驻马店伤心故事集》写得不怎么样,我说为什么?他说你这个不就是讲事儿吗。因为有很多的事他是能看到影子的。我俩就东拉西扯地瞎聊,在这种语言里我得到非常大的快感,那种快感是特别纯粹的,和我们平时聊有意义的事时得到快乐不一样。

这也验证了我2019年恢复写作后对语言、对写作的认识,是语言最初的美感吸引了我,而不是指向故事、意义、社会深度,那些都是文学的附加值,如果指向那些就会不美,不纯粹,有杂质。让语言流动起来,就会很轻盈,所以题材、故事、道理,这些规律都可以先让步给语言。我重读我以前的小说现在依然感到很顺畅很有趣,虽然还幼稚。这种感觉在我看来目前是我比较重视的一部分。

澎湃新闻:你笔下的乡村既充满着喜剧荒诞感,又很现代,这是怎么做到的?

郑在欢:写作者是没有办法完全剥离自己的生活经验的,但要能回得去又能跳得出来。我写的是当下,就会出现当下的生活元素,我们村里的姑娘都有去当主播的,你不可能还停留在原来的苦难乡村叙事中。农村人的面貌也不是千篇一律的,我老说每次回老家10天就能写一本书出来,因为信息是铺天盖地而来的,我奶奶一个人就能和我讲半本书,都特别精彩,而且都是和时代潮流密切相关的。一些写作者认为写当下的潮流没有代表性或者不够深度,但深度取决于你怎么用这些素材,而不是素材本身。而网络已经把农村跟当下的大环境死死地联系在了一起,你不能不看到这一点。

郑在欢奶奶家门前的树林

澎湃新闻:乡村青年对文艺生活的需求并不比城市青年少。

郑在欢:我们以前玩杀马特,那也是奔着“美”去的,要让自己活在一种美的氛围里,玩杀马特造型也是一种没有其他过多工具时候的选择,这和文艺青年穿棉布长裙、匡威球鞋、背帆布袋是一样的。这是少年的本质,对生活的诉求就是美。现在你可以在抖音、快手里看到大量的农村人、小镇青年在展示他们的生活,那种百花齐放的活力我觉得比城市青年大多了。真实生活,就会有强大的生命感召力。我大部分的写作里边还是要传达这一点,就是你的感受是欺骗不了你的,你的感官是欺骗不了你的。

澎湃新闻:为什么在文学创作上,无论是写作者还是读者,我们依然对这样的乡村感到陌生?

郑在欢:对,这其实是一种自动屏蔽。首先很多农村出来的人,他自己也不会主动去谈那些鸡毛蒜皮的事,这些事牵扯到农村的生存、家庭环境等等,这是非常复杂的,他和你说了你也不懂。但这个群体又是很庞大,深入后就涉及到很多稍显疼痛或者说稍显不让人那么舒服的地方。比如说我们关注到了快递小哥,他们的处境其实比写字楼里那些办公室争斗复杂多了,他一个工作签多少份合同,自己都弄不清楚自己到底处于哪了,这种身份迷失,你怎么去聊?

我写作的目的没有什么铁肩担道义那么崇高,我为自己的趣味活着,只是他们都是我身边的群体。

澎湃新闻:你笔下的残酷青春,却又带着一种喜剧感。

郑在欢:就我们村而言,差不多是在2000年后经济环境才有好转,之前确实是比较穷,只有逢年过节吃顿肉,也没什么零食。所以我笔下写的那些偷瓜摸枣的事,一是小孩淘气,二是想吃点不一样的东西。但你现在让我的堂弟堂妹们已经对这个没有兴趣了,家里的零食吃都吃不过来。所以是因为想吃的东西,渴望很强,就带来了一种幽默搞笑,这是一种反差感。

但你又不能说这种生活很惨,我们生活在其中并不觉得艰苦,也不觉得荒诞,只有过去了回头看看才觉得荒诞。

澎湃新闻:前段时间你在一个音频节目上分享了自己的青春故事,标题是“没娘的孩子流浪记”,你在留言中特意强调“不是在聊苦难,仅仅是聊好玩的事,说破无毒,一切生活都是日常生活”。你不喜欢“苦难”、“悲惨”这类的标签是吗?

郑在欢:对,这种生活也是需要被尊重的。因为贫瘠和艰苦导致很多很小的矛盾被激化,让人们不顾一切去争取一些小利益,没有礼让的氛围,但这些都是环境造就的。当你面对别人严肃生活的时候,你不能说人惨,这对当事人本身就是一种太大的压力和打击了,因为人家就在那活着。说惨,其实就是对生活进行了标准化的评分,没达到你认为的合格线,那就是把生活单调化、扁平化了。人千奇百怪地生出来,也五花八门地长大了。我之所以对这些标签敏感,是因为成长过程中伴随了太多这种说法。当你说我可怜时,就剥夺了我作为一个普通人的权利,把我强行给降低到一个被同情的、被审视的地位。

澎湃新闻:那你怎么看待自己孩童时期的生活?

郑在欢:我11岁之前是跟我奶奶生活的,奶奶对我太好了,被呵护的比你们都好多了。也许很多觉得自己生活条件好的人,都没有得到过这种呵护。我仅仅是倒霉地在11岁回了父亲再婚的家,跟着继母生活了几年,但那几年不构成对人生的颠覆,因为那时候我已经懂事了,我感觉就像突然被人抓去,在山寨里囚禁了几年。

澎湃新闻:作品出来后,读者给了什么样的反馈?

郑在欢:现在几本书的评分还都不错,我对自己的作品都很满意。有一点我挺触动的,其实大多数读者对当下的青年作者是不信任的,都是怀着很审视的目光,我的书在豆瓣上评论不少,每条评论我都看了,他们当中有很多人会庆幸自己莫名其妙看了这本书,从而消除了一些偏见,我看到这个评论时挺震撼,他们也帮助我消除了很多偏见。

责任编辑:梁佳 图片编辑:沈轲

校对:施鋆

原地址:https://chinesefood8.com/10350.html版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。

本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。