在演讲中,她提到了自己的婚姻和写诗的爱好。她告诉记者:“母亲让我失去了选择婚姻的权利,扼杀了我的幸福,两个孩子牵绊了我的一生,最后丈夫连我这一点点(写诗的)爱好也要扼杀,我是他们每个人的牺牲品。”

11月25日,韩仕梅在北京联合国大楼参与消除性别暴力16日行动,分享自己的经历。受访者供图

回到南阳市淅川县薛岗村后,韩仕梅总想起在北京的两天,“像过电影一样”。

11月25日是国际消除家庭暴力日,51岁的韩仕梅受联合国妇女署邀请去北京参加活动并发表演讲。当天,她洗了头,穿上自己唯一的一件红色毛绒大衣,赶到位于北京亮马桥的联合国大楼。韩仕梅回忆,她当时有些紧张,只是模糊记得会场有三十多人,台上坐着有中国人、外国人,还有两个人是远程视频连线,说的什么她全都不记得了。

最后到她分享经历的环节,她走到讲台上,背后的大屏幕上出现了她的名字,上面是中文,下面是英文——韩仕梅。她看着下面的人,用河南话念出早已准备好的讲稿,“我叫韩仕梅,是一个来自河南的普通农妇,也有人称我为诗人。半个世纪里,我一直待在农村,不曾想到,有一天我会参加到联合国的活动。”

在演讲中,她提到了自己的婚姻和写诗的爱好。她告诉记者:“母亲让我失去了选择婚姻的权利,扼杀了我的幸福,两个孩子牵绊了我的一生,最后丈夫连我这一点点(写诗的)爱好也要扼杀,我是他们每个人的牺牲品。”而现在,有人听她的诗、她的故事,这对她来说很重要,让她觉得自己“还有生存的意义。”

她没在北京久留,看了升旗,参观了故宫,第三天就坐着高铁离开北京。回去的路上她看着窗外高楼大厦远去,一路向南,干枯的树木开始挂着点叶子,临近南阳还有些青绿。

但她的心回不去了,这个写诗的农妇计划出走。

“谁是我,我是谁”

韩仕梅今年51岁,刚过了农历生日,头上已经长出了白发,去年9月儿子结婚,才染黑过一次。她大嗓门,说话直爽,皮肤黝黑,脸上是皱纹,双手也是。

唯有谈起诗时,她的脸上会露出不一样的表情,有时候是狡黠,有时候是骄傲,更多是喜悦。

初二那年,韩仕梅因为交不起18块钱的学费,主动选择退学。那时候还不流行外出打工,她就留在家学织毛衣、纳鞋底、下田干农活。三年后媒人上门说亲,“木讷”是她对王中明的第一印象。她不同意,母亲说了句“就你那鳖样你还捣蛋呢。”就这样母亲为了三千块钱认下了这桩亲事。到现在韩仕梅还有些埋怨地说,母亲是“垃圾回收站”,为了一些钱就把自己的女儿嫁出去了。

韩仕梅也反抗过,王中明来看她,她躲着不见,王中明站在旁边一句话都没说。母亲见她实在是不愿意,松了口,但她想了想,还是同意了,家里盖房子花了王中明给的彩礼钱,小弟弟马上也要谈婚事了,小姐妹也劝她,一辈子不都是这样过的嘛。

22岁,她哭着出嫁了。嫁过去才知道王中明家情况也不好,一家人挤在两间小瓦房,娶她的彩礼钱也是借的。王中明在镇上摆摊给人剃头,没人理发时,他就去打牌赌博,亏多赢少。从嫁过去开始,韩仕梅就一直在还钱,“我自己花钱买了我自己”。

村子里的人说韩仕梅人好、勤快,家里的大小事都是她操持的。为了赚钱,韩仕梅养鸡、养牛,种辣椒、棉花,“啥赚钱种啥”。修高速公路时,她扎过钢筋,去了几个女的,只有她一个人留了下来,“我干的都是男人们干的活儿。”

韩仕梅觉得自己嫁得不好,总是不愿意出门。2010年,他们家新盖了房子,与村庄里的其他人家隔了一座桥,孤零零的坐落在桥的另一端。她更不愿意到村子里去了,村里的人三三两两坐在一起聊天、打牌,她更愿意自己一个人在家看电视剧。

她开始写一些她称之为“顺口溜”的东西,她说自己读书时成绩很好,小学时,老师让写命题作文,她写了一篇《蝴蝶兰》,老师在班里表扬。韩仕梅的父亲上过军校,母亲也认得字,未出嫁前,家中有《追风剑》《西游记》,她都读完了。出嫁后,也常看《妇女生活》。刚辍学那几年,她还经常做梦梦到自己在上学、考试。

出嫁后的第一年,儿子出生了,有了孩子以后,生活的重担把上学的梦和读书的习惯都磨没了,只剩下偶尔蹦在脑子里的几句诗词。“长大后我是一只折了翅膀的小鸟,有了束缚,在(再)也无力前行,只能做做上大学的梦。”

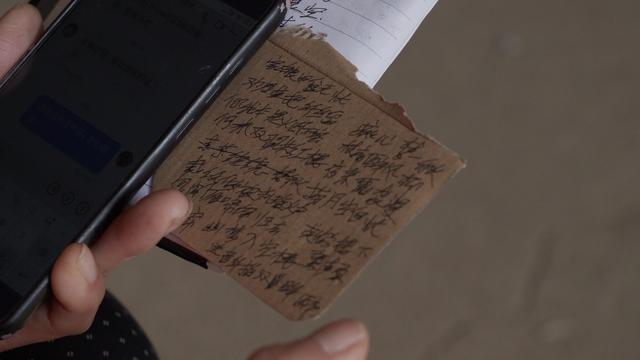

她写的倾诉心事的诗,有时过了脑子就忘记了,有的在女儿发黄的作业本背面,有的在随便一张小卡片上,在无人关心的岁月中都不知了踪迹。

韩仕梅早年间写的诗,有的在女儿发黄的作业本背面,有的在随便一张小卡片上。新京报记者 戚厚磊 摄

去年四月,韩仕梅开始在网上发自己写的诗。那时候她在村里的工厂食堂做饭,两顿饭的间隙,她喜欢呆在十平方米的宿舍里,休息、写诗。

她发的第一首诗写道“谁是我,我是谁”,她在诗中表达那时的自己“每天都过着混沌的日子,我也不知道我是谁了。”

她多次临摹陆游的《钗头凤》,写出“秋风起,繁花落,谁语倾诉,西月楼阁。莫莫莫!”她羡慕、惋惜陆游和唐婉之间的爱情,怪陆游的母亲把二人拆散,她说“母亲的包办(婚姻)也让我坠入万劫不复。”

人们好奇,一个只读到初中二年级,没有怎么出过村庄的农妇怎么能写出“雪欺月季红,茎直向苍穹”,“半生烟雨半生忧,三木交叉不成舟”,也有人评论说那不是诗,平仄韵律都是错的。

她的快手账号有9288个粉丝,每个视频下面都有一两百个评论和点赞,评论最多的是大拇指和玫瑰花的表情,说她好文采,向她问好。

她的诗歌背后所倾诉的生活和感情似乎更能引起人们的关注,她指着自己的太阳穴说,丈夫王中明这里不太好,甚至被媒体夸张的描述为“智障”。自己的婚姻是“包办婚姻”,母亲为了三千块钱,将她卖了出去。

今年1月,有媒体采访了她,“写诗农妇”“包办婚姻”成了描述韩仕梅的标签。

“我觉得我的一生完蛋了”

韩仕梅家紧邻着“内邓高速”,两层楼房。附近工厂的临时工租住了他们家的房子,占据了一多半屋子。她和丈夫挤在一楼的一间三十多平方米的房间内,煮饭、吃饭、睡觉。

韩仕梅家的房子,与村庄里的其他人家隔了一座桥,孤零零的坐落在桥的另一端。新京报记者 戚厚磊 摄

她总是孤独的,村里人拿她写的“顺口溜”当一乐。她将写好的诗念给丈夫听,大多数王中明都是听不懂的,他只读了小学一年级就辍学了,“数都不会算”,韩仕梅说。

“和树生活在一起不知有多苦,和墙生活在一起不知有多痛。”今年一月的一天,凌晨五点,韩仕梅从睡梦中醒来,脑中突然冒出了这句诗。早上,她念给睡在身旁的丈夫听,说“树”和“墙”说的就是你。这回,王中明听懂了,也只说了句,你别写我。

这两句诗成为韩仕梅传播度最广的一首,她想可能像她这样生活的人很多,只是其他人不懂得写诗表达。

对王中明来说,妻子韩仕梅在网上写诗搅乱了他们现在的生活,妻子会不会走的恐惧也一直围绕着他。

他不喜欢韩仕梅写诗,拉黑了不少韩仕梅的粉丝;他拒绝接受媒体的采访,在过去的媒体报道中,他赶记者出门,甚至打掉了一个男记者的眼镜。

王中明比韩仕梅大六岁,个子不高,穿着一件黑色外套,里面是蓝色的工服,眉头总是紧皱着,左边眉骨处还可以看到明显的疤痕,那是今年三月他骑电动车摔倒后留下的。他拒绝记者采访的理由是采访影响韩仕梅出去找工作,耽误赚钱,“我们是农村人,娃读书需要钱。”

12月12日中午,韩仕梅和王中明在家吃午饭,现在二人生活在这个三十多平方米的房间。新京报记者 戚厚磊 摄

他想要抓紧妻子,但却彻底伤了妻子的心。“我觉得我的一生完蛋了,我也想活出一点自我,但我活不了,我所有的事情都在他(王中明)的世界里面,这很让我伤感。母亲让我失去了选择婚姻的权利,扼杀了我的幸福,两个孩子牵绊了我的一生,最后王中明连我这一点点爱好也要扼杀,我是他们每个人的牺牲品。”

丈夫不愿她写诗,怕她“出名跑了”

因为去北京参加活动,韩仕梅丢了在工厂做饭的工作,换来了难得的清闲时光。天气冷,她整日呆在家中,在床上躺一整天,因为经常看手机,眼睛有些不舒服。

儿子在广州工作,女儿去读大学,现在家中只剩下她和丈夫两个人。12月12日早上六点多,王中明起床,将昨晚韩仕梅提前削好的红薯放进锅里煮了稀饭,蒸了两个馒头,他说着些什么,韩仕梅也不听。

12月14日,从北京回来后,韩仕梅丢了在工厂的工作,换得了难得的清闲,天气冷,常常躺在床上玩手机。新京报记者 戚厚磊 摄

她的手快速在屏幕上滑动,一位诗友发来消息说,对诗吧,“铁笔纵横写春秋”,韩仕梅几乎没怎么思索,对出“踏破铁鞋觅诗友”。对方又发来“心较云闲,人如花瘦”,她对“冰冻三尺,初春消融”。

一来一回五六次,对方发来消息,“不对了,我要上班去了。”“他这是对不过我,败下阵了。”韩仕梅骄傲地说,“对诗挺有意思的。”

中午,她把自己对的诗整理出来,准备发在快手上,写到“一帘幽梦秋风留”时,她决定把“秋风留”改为“入空楼”,她也说不清二者有什么区别,只是觉得“入空楼”更能表达孤独的意境。她说这些词语像天然装在她的脑中一样,她也没学过,顺着就蹦出来,“有人说我喝的是掺了水的孟婆汤”,她有些得意,家中的几个兄弟姐妹也只有她会写诗。

12月12日,韩仕梅向记者展示她和诗友对的诗,她说“对诗很有意思”。新京报记者 戚厚磊 摄

她又在纠结,将第一句“黄鹤楼下琴声柔”改为了“秋风清凉琴声柔”,因为“黄鹤楼”和最后一句的“入空楼”重复了“楼”字,一位诗友告诉她,最好不要有重复。

她第一次在快手上发诗时,一些字还不会写,就用拼音,写的是“gu灯自赏”“congcong如流水”。有人说写的不是诗,她也坦然是自己“瞎编的”,关键是表达自己的心情。她根据诗友的提示做了一些改变,有段时间她每天都会仿写一首古诗。

夏天,媒体采访时,她抱着书从楼上走下来,记者抓拍了这一瞬间,她很喜欢这张照片,将它换做了自己的头像,有评论说看她这张照片像老师,她忍不住乐了起来。

但王中明不喜欢韩仕梅在网上上传自己的诗。去年八月份,韩仕梅用自己的自拍作为诗歌的背景图片。王中明吵着不让发,工友对他说,“就你媳妇那样子还发在网上”,“谁规定长得不好的就不能发照片。”韩仕梅反驳道。

韩仕梅玩手机时,王中明就在一旁盯着看。去年冬天,有一个粉丝关注了韩仕梅,她回关后页面显示“你们现在可以聊天了”,王中明看到吵着说,“天天在网上和这个人聊天,和那个人聊天,不要脸”,韩仕梅受不了了。

那时,韩仕梅最在意的儿子的婚姻仅维持两个月就宣告失败,她正为此难过,王中明又一直因为写诗的事情和她吵架,“我都想死了算了”。那天晚上,韩仕梅喝了两斤白酒,醉倒不省人事,她吐了三次,最后打电话让王中明给她买葡萄糖,王中明一句软话都没说。

韩仕梅觉得,王中明不让她在网上发诗、不愿意她接受媒体的采访,是怕她“出名跑了”。

“我自己有分寸。”有几个男的在网上看到她写的诗,想和她“处对象”,一个自称是市场老板的男人说想娶她,许诺会“疼爱”她。韩仕梅说自己有老公孩子了,对方回复可以两家跑。韩仕梅直接把这个人拉黑了。有人私信找她聊天说“害话(不好的话)”,她恶狠狠地骂了回去。

现在,王中明下午不上班,他在房间里坐不住,在门口溜达,每十分钟就回来一趟,看到韩仕梅在玩手机,就盯着看,韩仕梅觉得丈夫是在“监视她”。此前,王中明和她在一个厂里工作,经常跑去厨房,看她还在不在,问保安有没有男的来,“如果你在我身上安一个摄像头,你就知道我过得什么日子了。”

但韩仕梅不愿意妥协,也是去年冬天,媒体采访报道了韩仕梅,不少大学生、年轻人跑到她的快手账号下给她留言,表示支持她,也肯定了她写的诗,“我的情感被接住了,这是我从没体会过的感觉。”她写下了“我已不再沉睡,海浪将我拥起”,“海浪就是网友们”。

今年2月,一家读诗平台邀请韩仕梅写一首“积极向上的诗”,“那时候我的生活中没有什么开心的事情,我上传的照片,都没有笑的。” 她改了两三版,最终写了一首《心语》“阳光透过云朵,它告诉我,我被乌云遮的时候,也会奋力向前,给你带来一丝的温暖。”

那天,韩仕梅在网上发了一条动态,“今天是我最开心的一天,我突然感到我还有生存的意义。”

离婚风波

韩仕梅决定离婚,理由是王中明“闹得太厉害了”。

韩仕梅在今年年初第一次接受采访时,便提到了“离婚”两个字,但那时她会狡黠地笑着说“吓他呢”。

今年四月,韩仕梅在网上私信了律师庄金龙,问能不能帮她离婚。“她说得很急,离婚的意愿很强烈” ,庄金龙此前在新闻报道中看到了韩仕梅的事情,关注了韩仕梅,他决定免费代理韩仕梅的离婚官司。

两个星期后,4月9日,韩仕梅和庄金龙去县法院立案。

韩仕梅“藏不住事”,第二天晚上,她和王中明与来访的记者、律师在门口的客厅闲聊拍摄,两个人并肩坐着,韩仕梅突然说“离婚吧。”

庄金龙以为王中明听到后会很暴躁、乱发脾气。但王中明只是表现得很惊讶,沉默着吸着烟,“之前多苦的日子都过了,现在的日子不比别人的差。”他拿纸巾擦了眼泪。

两天的相处中,庄金龙觉得王中明不像新闻报道中写的“脑子有问题”“脾气不好。”韩仕梅去工厂上班时,他和王中明单独在家,王中明向他讲述了农村生活的不易,“能感觉到他是一个勤劳本分的人”。

庄金龙也很纠结,他不确定离婚的念头是早已在韩仕梅心中深种,还是因为这一年与网友的交流、频繁的采访,让她突然有了这种想法。“但作为代理律师,我不能为当事人做决定,也不能牵涉于双方的感情中。”

“你们不是我,不知道我过的啥日子。”这是韩仕梅常用来反驳亲友的一句话。离婚的事在家族中传开,双方的亲戚都来劝韩仕梅,三姐给她发来一条长长的信息,说离婚影响不好,村里人都在背后议论。韩仕梅生气地回她:“你要是嫌我丢人可以不认我。”

在村里,离婚,尤其是他们这个年纪的人离婚,不常见,也会引来许多非议。

离婚最终还是没办成。当时,女儿在县城读高三,亲戚让几个同龄的孩子做女儿的思想工作,告诉她,父母离婚对她不好,会影响她学习。女儿从学校打来电话,“你离你的,别影响到我高考。”

韩仕梅考虑到女儿的学业,打电话给庄金龙,撤诉。

四月离婚失败后,韩仕梅写了一首诗“我想借着风的力量飞向高空”,她说“飞向高空”就是自由,“我想去做自己想做的事情,不让他(王中明)控制我。”

王中明不明白,日子在一天天变好,为什么要离婚。他生活中的变化不多,2007年,儿子去县里读书时,他觉得自己像是突然顿悟了一样,“娃读书需要钱,打牌赚不到钱”,他拒绝了所有的打牌邀约,开始在钒厂上班,一干就是十五年。

王中明不擅长表达,韩仕梅也是在很久以后听亲戚说才知道那段时间王中明不再上街赌牌,每天工作“恶(拼命)得很”,他在钒厂干的是卖力气的工作,工厂每个月倒两班,只上下午班时,他上午就到镇上的集市给人理发。

“我拼命赚钱,全都交给家里,不就是爱。”王中明此前对采访的记者说。

他想着,赚钱供孩子读书、结婚,等以后自己年纪大了,工厂不要他了,他就回家养鸡、养羊。

知道韩仕梅离婚的想法后,王中明反复说“再给我一次机会。”韩仕梅只是反驳“你说的话,从来也没算数过。”

对韩仕梅来说,缺失的是过去二十九年的体贴与温柔。韩仕梅抱怨,2007年之前,两个人因为王中明打牌,吵了无数次,王中明也没有改过。韩仕梅第二次怀孕时,原本不想要这个孩子,王中明让她留下,承诺说以后他来干地里的农活。但他依然是每天在镇上打牌到天黑才回家,韩仕梅怀着孩子还要跪在田里拔草,摘辣椒,生孩子前一天还在地里干活。

12月13日,韩仕梅得了一些菜种,韩仕梅和王中明一起将菜种种在自家门前。新京报记者 戚厚磊 摄

韩仕梅说,结婚二十九年,王中明送给她唯一的礼物是一个紫色带绒边的手套,买回来时,王中明什么都没说,直接塞到了韩仕梅的手中,韩仕梅收到后心中也没有欢喜。

韩仕梅想要的婚姻生活很简单,“丈夫在家做点家务,扫地、擦桌子、轧面条,知道心疼人。”而在他们家,做饭、洗衣服都是韩仕梅干的。有一次韩仕梅加班到晚上十二点才回家,王中明在家看电视,等着韩仕梅给他做晚饭,韩仕梅气得骂人。

韩仕梅觉得她和王中明之间有感情,但不是爱情。她也会对王中明好,她担心以后自己离开了,王中明生病没人照顾,给他买了两份保险,那时候韩仕梅还没想到离婚。

王中明开始改变,主动做饭、洗衣服,同意韩仕梅接受采访,写诗也可以,不出去工作也可以,他开始尝试着顺从妻子。但是韩仕梅不愿意再退让,“心已经凉透了。”

王中明说,自己在第一次相亲时就看上了韩仕梅,他觉得是几百年、几千年的缘分“遇上了”。但是没等他说完,韩仕梅就打断,“如果不是因为我妈,你想都别想。”

失败的出走

离婚官司撤诉后,韩仕梅想着,等女儿上大学了,她就跟着女儿一起去女儿读书的城市打工。

9月初,她和女儿坐了三十多个小时的火车硬座到长春。这是她第一次出远门,坐得腿都软了。可王中明不同意她出去打工,女儿也不愿意,她最终没有留在长春,送女儿到学校门口后,她就又匆匆坐火车回家了。“窝囊蛋”,韩仕梅形容自己。

家中只剩下韩仕梅和王中明两人,生活依然是写诗、工作、接受采访。

10月下旬,韩仕梅收到联合国妇女署的邀请,请她到北京参加消除性别暴力16日行动。

联合国妇女署中国办公室社会组织项目顾问陈力告诉记者,她此前在新闻报道中关注到韩仕梅的事情,“韩仕梅和老公沟通不了,也不被自己的老公所理解,承受着情感上的创伤。但她找到了写诗这一方式,孜孜不倦的去表达自己,通过诗歌展现她对自由和感情的渴望,我们看到她身上的生命力。”

负责联系韩仕梅的快手工作人员打电话给韩仕梅时,电话那头传来了王中明的声音,“不要接电话,都是骗你的”,他一度担心韩仕梅没办法参加活动。

没多久,韩仕梅给了确切的回复。韩仕梅说她不愿意再忍让,此前有三家地方媒体邀请她外出参加活动,但都因为王中明的反对拒绝了,她决定这次无论丈夫赞成与否,她都要去,“这次是一个正能量,有意义的事情。”

韩仕梅在薛家村度过了她此前的29年,她一直想要去外面看看。她的诗中有“江南小巷雾蒙蒙”,“黄鹤楼上吟诗对”,她听诗友说大理四季如春,写下“大理风景甚好,攀爬骑马逍遥……洱海波浪涛涛”却也只能“沉梦旅游一遭”。最早,一些诗友发照片给她,她看着图片写出这些远方的风景。后来,不用照片,单单是靠想象,也能写。

丢了工厂做饭的工作,韩仕梅一点都不觉得可惜。她不喜欢那份工作,一年四季,一日三餐将她的时间切碎、霸占。她每天要早早起床去做早饭,又一直等到晚餐后才能结束一天的忙碌。早期,她经常用相机自拍的照片作诗歌的背景图,“哪都去不了,就在食堂呆着。”

此前,她也想过离开,但被孩子牵绊住了。

2021年之前,韩仕梅极少离开村庄,去的最远、最多的地方是儿女读书的县城。距离她家仅三十公里的邓州,因为看望住院的亲戚去过三次;南阳市区去过三次,两次是陪亲戚看病,一次是打工,去了半个月。

12月14日,韩仕梅骑着电动车外出和村里人打招呼,韩仕梅表示,写诗后村里人对她热情了很多。新京报记者 戚厚磊 摄

12月6日一大早,丈夫王中明去工厂里上班,她策划了一次出走,决定去济南打工,只拿着手机和几千块钱离开了家。

临出门前,她唯一做的就是将家里的银行卡、存折藏了起来,她害怕王中明拿着钱满世界的找她。等上了车,她才打电话告诉王中明,自己准备出去打工,“我会回来的。”她骗丈夫说自己去的是山西。

王中明在电话那端嘟囔着,你怎么不提前和我说,提前和我说我不会让你走的。但也没办法,她已经走了。

到济南后,韩仕梅注册了几家家政公司的网上账户,填了个人信息。然后打电话告诉女儿自己到济南打工了,女儿说现在疫情严重,马上又要过年了,劝她赶紧回去。

工作的事也没个着落,她又坐了七八个小时的大巴回到了南阳,在回去的路上,她写到“望着璀璨的不夜城,轻柔的云,缝补着肉体的一道道伤痛。泪满双眸,我还在继续前行。”

回家后,王中明只说了句,回来就好。

我也有爱和被爱的权利

尽管济南之行并不顺利,但韩仕梅还是想到外面的世界去。

来采访的记者给她寄了不少诗集,她翻了几页就看不下去了,“静不下心来”。

她还要为儿子的婚事、女儿的学业操心,这都需要钱。她很重视两个孩子的学业,在他们读初中时就送两个孩子去县城读书,“在县里读书比在镇上至少多花一倍的钱”,他们是村子里少数把两个孩子都培养为大学生的家庭。

2021年12月14日,是韩仕梅51岁的农历生日。

12月12日,韩仕梅坐在自家门口将写在小卡片上的诗发到短视频平台。新京报记者 戚厚磊 摄

她起了个大早,扫了屋子,洗了头,认真地对着镜子梳了梳头发。上午,她接待了来访的记者,配合记者拍视频、采访,谈自己的生活与爱。

因为记者的到访,中午,她让王中明到镇上买个烤鸭,王中明一开始不愿意,她小声说“今天是我生日,我想吃烤鸭呢。”

晚上,记者离去后,王中明去吃酒席,留韩仕梅自己一个人在家。她没有吃晚饭,解释说自己“不饿”,只有小女儿给她打了视频电话。她不免有些伤感,“我这一生都没过过生日。”又赶紧替孩子解释说,“他们忙,记不住,农村人也不过生日。”

第二天,她在网上发了一首新写的诗,取名《心酸》,“在我最孤独的时候,身后空无一人”,她没有解释自己的难过,只说是自己随便写的,习惯写悲伤的诗。

家族的聚会上,离婚、采访、写诗还是绕不开的话题,亲戚会宽慰王中明“(她)不走了,要走早就走了。”但韩仕梅在心底里打定过完年离婚,到外地打工。

她在手机收藏夹中储存了一段视频,视频讲到“女性不要为家庭而克制,离婚不一定对孩子不好。”

韩仕梅说,两个孩子现在也支持她的选择,儿子对她说,“你做什么都可以”。

相比于报道中提及她想离婚的内容,韩仕梅更关注下面的评论。有人留言说“这么大岁数还折腾啥?”韩仕梅则反问:“为什么因为年龄大了就不能追求心中想要的东西,年龄大了也可以追求自己的梦想,也有爱和被爱的权利呀。”

“如果离婚后没有找到那个疼你、爱你的人呢?如果被人骗了呢?”

“那我也不后悔,毕竟我尝试过,起码我为自己的幸福努力追求过,不枉来这世间一趟。”

她在诗中描写自己想要的爱情,“我在书房等你,沏上热茶,品一下茶的味道,滋润一下干渴的嘴唇。我和你一起在院子里种下蝴蝶兰”。

小时候,负责登记的妇女主任将她的名字登记错了,身份证上写得是“韩花菊”。但她一直都用韩仕梅这三个字,之前记者采访时,让她以自己的名字做诗,她思索了四五分钟,写出“寒冬来临历尽霜,仕途往返添迷茫。梅花傲雪色更艳,诗出墨染溢芬芳。”

几天后,她将这首诗发在了快手上,配的背景图是她到县里起诉离婚那天,她穿着红色的外衣,站在县城公园的花坛上笑。

新京报记者 陈亚杰 编辑 胡杰 校对 吴兴发

原地址:https://chinesefood8.com/10404.html版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。

本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。