文/黄玉璐

奚志农终于见到塔黄,在行摄横断山脉、青藏高原38年之后。

他拍摄的塔黄,1米多高,凌风屹立在海拔4000多米的流石滩上。不开花时,它像一颗包菜,经历15到45年的营养积累后盛放,开出上万朵小花,结出上万颗种子。

奚志农今年57岁,拍摄中国野生动物已经38年,进入他镜头的包括滇金丝猴、绿孔雀,当然,还有今年从西双版纳出走的“网红”——亚洲象。

而奚志农的照片和照片后的故事,也像一粒粒种子,将自然保护的意识播撒进中国的水泥森林。

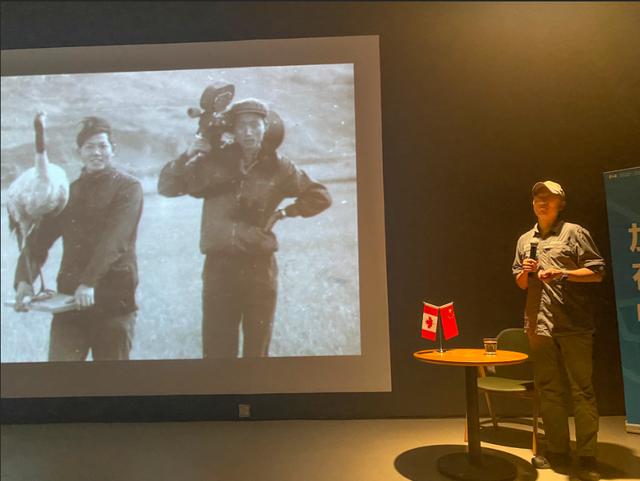

在野外拍摄的奚志农 图片来源:野性中国

人象之争

耸肩,摇头,叹气。

观影全程87分钟,坐在第一排嘉宾席的奚志农哀叹不下10次,耸肩两次,摇头两次。一如以往,即使在室内,他依然戴着顶户外迷彩帽,帽檐下的眉头不时跟随电影片段皱起。

影片伊始,在肯尼亚内罗毕国家公园,105吨、黑市价值1亿美元以上的象牙被堆成十几堆小山,最终被付之一炬。

那是6月一场由加拿大驻华大使馆在今日美术馆举办的观影会,放映加拿大纪录片《人类世》——影片探讨人类活动如何对气候环境和生态系统构成不可逆的影响。

105吨象牙被攫取,意味着有上千头非洲象被猎杀。整个非洲,每年有3万头非洲象被杀戮。

重洋之外,中国的“断鼻家族”还在远行。

8月,长途跋涉500多公里后,逼近昆明的北移亚洲象群回到传统栖息地普洱墨江县。

全家在草丛间“躺平”,小象在原野里掐架,象群的迁徙之路看起来“很下饭”,但墨江距离它们的“故乡”西双版纳还有200多公里。

奚志农自言“很惭愧”,因为真正意义上,作为出生云南的野生动物摄影师,他只追踪拍摄过亚洲象一次,他认为自己在大象迁徙话题上没有“发言权”。但1983年,他曾因拍摄鸟类纪录片而扛着摄影机深入西双版纳勐养子保护区,那里也是中国野生亚洲象的主要栖息地。

那是奚志农第一次前往西双版纳,第一次身临大象栖息地。进入丛林深处,他与同事们看到大象的脚印和粪便。快40年过去,奚志农回忆起来,那时大象栖息环境的破坏还并不严重。

过去,有些云南学生出省读书,会吹嘘自己骑着大象上学,大象和孔雀几乎成为云南的代表。奚志农同样对大象耳熟能详。所以1990年,他选择挺进独龙江,却与大象擦肩而过。一直到2007年,他终于将镜头对准亚洲象。

亚洲象渡河 奚志农/摄影 图片来源:野性中国

尽管中国亚洲象基本摆脱了非洲象那样被猎杀的厄运,但看到电影中小山一般被焚烧的象牙,奚志农还是喘不过气。他联想到50年前,国内那场以研究和观赏之名对野生亚洲象的围捕。

上世纪70年代初,上海动物园想饲养一头大象,征得相关部门同意后,为了捕象,一支50多人的捕象队在西双版纳勐养子保护区活动一年左右。

但先是因麻醉剂使用过量,捕获的两头成年象死亡;之后,一位队员遭象群攻击,用冲锋枪扫射自卫,又致一头亚洲象死亡;其后一行人再次捕获两头象,同样因为麻醉过量和饲养不善,致两头象殒命。

5头象死亡后,捕象队最终在二十多头象的族群中捕获一头7岁小象,取名“版纳”,送往上海饲养。纪录捕获全程的影片《捕象记》解说道:“版纳被捕获后的连续几个晚上,丛林里大象的嘶吼声在山谷里回荡。”后来,版纳成为上海动物园的园标,在46年里生育8个儿女。

“其实那一次开了一个非常不好的头。”奚志农知道,西双版纳的傣族老百姓对庞大有力的大象特别敬畏,但那一次捕象行动“让老百姓觉得大象没有那么可怕,是可以打死的,所以后面也发生过很多偷猎的事情”。

云南农业大学学者何謦成同样在博士论文《近50年西双版纳人象关系演变研究》中写道,捕象行动“摧毁当地民族几千年来将亚洲象奉若神明的传统信仰”。

这篇论文还提到,随后20多年,亚洲象偷猎变本加厉。1991年到1995年,有30头亚洲象因偷猎致死,绝大部分猎手是当地居民。1996年-2005年,亚洲象得到严格保护,却频繁肇事,它们在保护区周围村寨采食、践踏作物,对人类活动进行报复性攻击。

各部门对野生亚洲象的保护层层升级,人象冲突却愈演愈烈。奚志农认为国内对野生亚洲象的保护力度并不小,可以为了大象改路,也早早建立超过50万公顷的11个自然保护区,30年间,野生亚洲象种群数量从150头左右增至300头左右。可人象之间的生存冲突却一直难以避免。

保护区内的原始林木不可砍伐,但林中可供大象食用的天然植物却会因防火或种植砂仁等经济作物而被清理,因此亚洲象不得不走出“家门”。而保护区外,橡胶、茶叶等经济作物的种植面积不断扩大。

从5月底开始,一直说自己没有发言权的奚志农不时在朋友圈转发关于象群为何远行的文章,其中一篇的标题是《15头大象离开的,是残破的故乡……》。

回到故乡

奚志农和大象的故乡曾经是什么模样?

“在我童年的印象中,天是蓝的,山是绿的,水是清的。”回忆起小时候生活的云南小城——大理巍山县,本就语速温柔舒缓的奚志农像在诗朗诵。

故乡的童年是诗意的,小时候,奚志农养过鸭子,养过马。美国自然文学作家爱德华·艾比写道:“人有生有死,城市有起有落,文明有兴有衰,唯有大地永存。”后来,奚志农跟随父母去昆明,对成长在自然中的他来说,春城太大了,大得他总想回到山水之间。

机会终于来了,在他第三次高考补习之后。

那是1983年夏天,奚志农参与拍摄科教片《鸟儿的乐园》。他作为摄影助理的助理,跟团队来到香格里拉纳帕海自然保护区拍摄黑颈鹤。

那是他第一次见到这种青藏高原特有大型野生鹤类,双腿细长,体长有10岁孩子高,躯干上的羽毛洁白,黑色头颈部上有一顶红毛。藏族诗人仓央嘉措为它们写的诗——“洁白的仙鹤啊,请把双翅借我,不会远走高飞,只到理塘就行”,今年被丁真唱成了歌。

成群活生生的黑颈鹤展翅于草甸、天空间,但摄影团队却从学校借来一只黑颈鹤标本,摆在草地上,因为技术有限,摄制组拍不到近景,只能拿标本摆拍。

多年过去,奚志农依然无法接受这种拍法,他认为这几乎是“周老虎事件”的鼻祖。当时19岁的他暗自下决心,要拍摄自由飞翔的鸟儿。这是他跻身野生动物摄影师行列的初衷。

19岁的奚志农与黑颈鹤标本 黄玉璐/摄影

1990年,奚志农终于从摄影助理的助理成长为野生动物摄影师,那一年,他终于拍到了自在翱翔的黑颈鹤们——那是在云南东北部的大山包,一个新发现的黑颈鹤越冬地。奚志农抬着笨重的分体式摄影机,肩上还扛着一台录像机,他用当地人的灰绿色披风遮住设备,像一点点拉近的镜头,走到湿地深处接近这种“仙鹤”。

只要梦想拍摄哪一种动物,奚志农就会想尽办法创造机会和条件,也正是1990年,他毛遂自荐进入《动物世界》,成为临时摄影师。

他从北京坐了两天火车,“咣当”回云南,领导让他拍摄野生亚洲象,但他听昆明动物所的朋友说,有个考察队要进独龙江:“独龙江,那么神秘,又不通公路,有那么多特殊的物种!”有羚牛的指名亚种,有戴帽叶猴,还有红色的斑羚……最终,他扛着11000英尺的胶卷,满怀期待地深入独龙江峡谷。

但在独龙江峡谷的3个月,奚志农见到最大的哺乳动物是松鼠,寻找到的珍稀物种痕迹,都是羚牛的头骨、赤斑羚的皮子。

他被故乡一地残骸敲醒:只盯住鸟类远远不够,要去关注野生动物整体和它们的栖息环境。

两年后,奚志农走进滇金丝猴的故乡,他的心一度支离破碎地像滇金丝猴的栖息地。

追踪猴群

“红色的嘴唇,粉色的面庞,还是双眼皮,大家注意到没有?而且不仅仅上眼睑是双眼皮,连下眼皮都双的。”

说起滇金丝猴,奚志农像说起自家孩子,对它们的习性更如数家珍:“它们是全世界生活海拔最高的灵长类动物,通常都在4000米以上。在高山半针叶林当中,它们最主要的食物是附生在高大冷杉、云杉下面的一种地衣,叫松萝。当然了,在秋天的时候他们也会到低海拔的阔叶林当中,在绚烂的秋色中出现。”

他的确称得上“滇金丝猴摄影之父”,因为他是第一个拍摄到滇金丝猴清晰影像资料的人类。

1992年,奚志农返乡,担任云南省林业厅宣传干部,他组建了厅内的电视制作部门,虽然从他进入到离开,这个部门只有他一个人。在体制内,他遇上了有“滇金丝猴之父”之称的学者龙勇诚,那年冬天,为了寻找滇金丝猴,奚志农跟随中外联合考察队,深入云南白马雪山。

他们靠马帮驮着所有设备和粮草,在面积超过100公里、海拔超过4000米的原始森林中寻觅猴群踪迹,3年考察只和滇金丝猴打了两次照面。

不过奚志农如愿以偿拍摄到滇金丝猴——“这种恐怕是全世界和人类长相最相似的灵长类动物”。金丝猴的学名叫仰鼻猴,从五官来看,它们和人类最大的不一样是没有鼻梁骨。

在奚志农拍摄的一张滇金丝猴照片里,猴妈妈紧紧怀抱小猴,目光炯炯地环视四周,他在这张母子合照中看到了共通的情感:“这样一种亲情母爱其实是一样的,无论是在野生动物之间,还在我们人类身上,没有差别。”

滇金丝猴 奚志农/摄影 图片来源:野性中国

可过去的几十年,人类并没有把滇金丝猴当“远亲”照看。

“‘开发’这个词,在中国听得非常、非常多。”奚志农展示出一张滇金丝猴站在成堆被砍伐木材上的照片,“每当看到这张照片,都特别心酸。”

滞留在度假村的滇金丝猴公猴,这里曾经是它的栖息地,它无处可去。奚志农/摄影图片来源:野性中国

那是2000年,云南丽江老君山要修建一个旅游度假山庄,一片原始森林被砍伐,山中的滇金丝猴群被迫转移,这只站在木材上的大公猴“落单”了。

在云南德钦县,滇金丝猴在当地藏语中的意思是“雪猴子”,因为母猴有灰白色体毛,也像雪一般清冷、孤寒、远离人烟。但这只公猴浑然丧失它本该有的孤傲——它从员工手里抢窝窝头,从山庄老板口袋里掏花生,“行为变得跟猕猴一样,甚至还喜欢上另外一台拖拉机,因为它没有同伴”。

奚志农为这只公猴拍完照后的不久,有记者也前往度假山庄,拍下游客与公猴的合影,并报道称,这反映了“人与自然和谐相处”。

“事实上这是一个悲剧。”奚志农说道。因为滇金丝猴有着近乎“一夫多妻”的家庭结构,公猴成年后要通过激烈竞争夺得不止一位母猴的交配权,母猴有限,这只公猴竞争失败,需要离开原先所在的猴群,加入其他区域森林中的猴群,如此一来也有利于基因交流。

但奚志农还记得,过去走滇藏线214国道,能看到采伐后成片像墓碑一样的树桩。“事实上,在更早的时候,中国大部分原始森林已经消失殆尽。”

从上世纪60年开始,中国作出开展“三线建设”的决策,把金沙江林区开发作为攀枝花钢铁工业基地建设配套大中型项目,保证西南区“大三线”建设的木材需求。

当年,1300多人从中国的中南、西北、东北、华东各地奔赴金沙江上游,云南西北部、四川西部一带。当地百姓通常只挑选长势最好的树砍伐,但支持“大三线”建设的砍伐有时会把整座山头的原始林木砍光。

一直到1998年特大洪水发生后,国家禁止在金沙江、澜沧江上游砍伐天然林。但奚志农说:“在这样的海拔高度,森林一旦被破坏,恢复的可能性非常小,因为整个气候的改变”。

家园被破坏,野生动物们在劫难逃,这只“误落人间”的公猴就是受害者。

“我们目前知道的,大概有19个猴群是互不相连的。我们云南西北部的原始森林都是极度的破碎化,是一个一个的孤岛,它离开猴群也没有地方加入另外一个群。”奚志农说,于是这只公猴便如此委身于人类的诱惑,把拖拉机当“情人”。

类似的“孤岛求生”也出现在野生亚洲象身上。

北京师范大学全球共同发展研究院院长王宏新教授团队在调研报告中写道,亚洲象适宜栖息地大幅减少,原有连片栖息地严重破碎化和岛屿化,以致亚洲象退居“生态孤岛”,象群种群交流艰难,人象活动区域高度重叠。

所以1995年,得知德钦县为了纾解财政困难,准备砍伐白马雪山自然保护区南侧100平方公里的原始森林时,奚志农四处奔走求告,最后丢掉“铁饭碗”,保住了这片200只滇金丝猴栖息的故乡。

改写生命

奚志农想了想,报道滇金丝猴和人和谐相处这事儿,也不能怨记者。

他认为,长期以来,中国缺少自然观教育,无论在社会、家庭、学校,没有多少机会让孩子接触自然、让孩子在成长过程中建立对自然的认知,“所以很多孩子都有‘自然缺失症’”。

于是他和环保作家唐锡阳从1996年开始筹建“绿色营”,组织大学生深入野生动物栖息地,后来,绿色营成为中国自然保育行业的“学校”,从事亚洲象种群研究超20年、担任阿拉善生态基金会秘书长的北京师范大学生态学教授张立就是第一批营员。这项活动延续至今。

奚志农身上那件前襟有两个大兜儿的橄榄色户外夹克,绣着“野性中国”四个字。参加活动和接受访问时,他经常穿着有“野性中国”字样的军绿色、灰绿色、橄榄绿色户外速干衣,头上那顶迷彩帽也高频出现。

“野性中国”是奚志农在2002年创办的公益机构,旨在抢救性记录中国正在消逝的野生动物与栖息地,并用影像方式传播和推广自然保护理念。

也正是2002年,他跟踪、打磨10年的纪录片《神秘的滇金丝猴》获得“绿色奥斯卡”——英国布里斯托尔“自然银幕电影节”“TVE奖”。这是中国野生动物纪录片首次获奖,“野性中国”也第一次出现在世界舞台。

此前一年,奚志农还拿了另一项自然摄影界的“奥斯卡”——他凭《滇金丝猴·幸存者》这幅照片,成为国际野生生物摄影年赛第一个获奖中国摄影师。2009年,他把这项赛事的巡回展引进中国。2020年,中国也终于拥有本土的野生生物摄影年赛,奚志农是评委之一。

可以说,拍摄、研究、保护滇金丝猴这项事业,贯穿奚志农的前半生,让他拿了很多奖,让他开始进行自然保护理念的推广,让他的人生彻头彻尾改变。滇金丝猴的种群境遇也得以改善。25年来,滇金丝猴种群及总体数量从13个种群1000至1500只,增至23个种群3300只以上。

另一群高原“助攻”——藏羚羊,也和奚志农共同改写彼此的命运。

1997年,奚志农担任中央电视台《东方时空》记者,也由此成为第一个深入可可西里、报道反偷猎的电视记者。

他初访可可西里时,藏羚羊偷猎最为猖獗。上世纪90年代中期,国际时尚界兴起一种所谓时尚——穿着用藏羚羊绒织就的披肩“沙图什”(shahtoosh),单条价格可以到5万美元,人称“软黄金”。

商人们编造谎言,说披肩材料来自青藏高原上的一种野羊,每年特定时期,野羊会换毛,当地妇女和儿童要趴到地上,一点一点地从灌木丛上摘下绒毛,所以价格昂贵。

但真相是,每织就一条“沙图什”,要猎杀3到5只的藏羚羊。当年,奚志农与反偷猎的野牦牛队一共发现11处藏羚羊尸体,有89头母藏羚羊被偷猎份子杀死,“而且无一例外皮子都被剥掉”。

被盗猎者遗弃的藏羚羊头骨,有的角上还有小口径步枪的弹痕,摄影师特意把它们摆在这片阳光初升的荒原上,以记录下盗猎者的罪证。奚志农/摄影图片来源:野性中国

奚志农的电视报道在《东方时空》播出后,反响强烈,一些国际时尚杂志也将他拍摄到的藏羚羊残骸照片刊登:“当这样的照片在时尚杂志上、在媒体上出现,我想谎言就被打破,谁还好意思来炫耀披肩。”同时他撰写了一系列关于藏羚羊偷猎和国际贸易的报告。2012年,奚志农与《美国国家地理》共同出版了一本32页的科普图册——《与藏羚羊面对面》。

渐渐地,从民间到官方,对藏羚羊的保护形成严密网络,相关制品被严禁国际贸易,藏羚羊的数量从不足7万只增加到目前的30万只,不久前,世界自然保护联盟(IUCN)将藏羚羊由濒危降为近危。

可是奚志农依然为“顾此失彼”而自责——在他的家乡,他曾经“看不起”的一种野生动物已经不足600只。

走上法庭

2018年8月28日,奚志农以证人身份走上法庭,为云南绿孔雀作证。

当时,戛洒江水电站已经建设到第一阶段,中国绿孔雀最大种群、最完整的栖息地以及陈氏苏铁等一系列濒危动植物岌岌可危。这场官司也是中国首例濒危野生动物保护预防性公益诉讼案。

“绿孔雀和河流密不可分,历史上,绿孔雀分布在云南的所有大江大河,金沙江、怒江、澜沧江、红河……”奚志农回忆起来,云南“动物王国”的称号长期和亚洲象、孔雀挂钩,一位央视的前同事对他说,你们云南有什么了不起,不就有大象和孔雀吗?

他坦言,公众以至于他自己都曾对绿孔雀流露出轻慢。

“事实上我‘看不起’大象和孔雀,因为都太滥了,说得太多了,都成了云南的一个代表。”可云南明明还有滇金丝猴、长臂猿等数量繁多的珍稀物种。2000年,奚志农曾在澜沧江拍摄到绿孔雀,但他没当回事,当时他只拍摄到雌孔雀,“又没有拍到公的,所以都不好意思拿出去发表”。

实际上,绿孔雀才是中国唯一一种原生孔雀,世人多见的蓝孔雀,实为从印度和斯里兰卡引进。汉乐府吟诵的“孔雀东南飞,五里一徘徊”,云南民歌中提及的“金孔雀”,都是中国原生的绿孔雀。

“蓝孔雀的体型没有绿孔雀大,而且它的整个颈部和胸部的羽毛是像绸缎一样,没有任何花纹,但是绿孔雀体型比它(蓝孔雀)大很多,整个花纹像龙鳞一样,如果光线的角度不一样,会反射波粼,会发出金光,所以在西双版纳传说当中,那是金孔雀。”

绿孔雀 奚志农/摄影 图片来源:野性中国

时隔17年,奚志农重访故地,澜沧江曾经的绿孔雀栖息地已经落成一座水电站,林地、田园踪影不见。绿孔雀的种群数量从上世纪90年代的800多只剧减至300只不到,滇金丝猴、亚洲象面临的栖息地破碎化的问题同样发生在绿孔雀身上。

一位90后年轻人更着急,他是复旦大学生命科学学院博士顾伯健,曾在西双版纳热带植物园6年,从2013年便开始关注一级濒危的绿孔雀生存境况。

而后,两代人、“自然之友”“野性中国”等多家环保机构合力拯救绿孔雀的栖息地,最终,自然之友不得不对水电站的建设单位、总承包方提起诉讼。

2020年3月,法院判决戛洒江一级水电站建设项目立即停止,不得截流蓄水,不得对该水电站淹没区内植被进行砍伐。今年,“云南绿孔雀案”入选最高法长江流域生态环境司法保护典型案例和全球十大生物多样性案例集。

可是在奚志农看来,胜利只是暂时的。他对绿孔雀肯定会持续关注,因为它们依然没有脱离危机。

处在濒危中的物种也不止绿孔雀。“两爬和鱼类是最不受关注的。”野性中国连续多年开展“濒危物种影像计划”,抢救性地拍摄中国濒危特有物种,两爬和鱼类是当年支持的重点。到今天,即使中国拥有全世界最大规模的摄影爱好群体,职业野生动物摄影师依然少之又少。

奚志农那顶标志性的迷彩帽下,鬓角和耳后的发丝已经灰白,可是像四季轮回、生命复始,手中的相机也一代接着一代传递。

去年,野性中国“培养”出世界上拍到雪豹年龄最小的人——时年7岁藏族女孩康卓。

7岁藏族女孩康卓与她拍摄的雪豹图片来源:野性中国

7岁藏族女孩康卓与她拍摄的雪豹图片来源:野性中国

从2016年开始,野性中国开启“牧民摄影师成长计划”,“用影像保护自然”不再只是专业野生动物摄影师的目标。康卓与爸爸达杰都是计划训练营的学员,在三江源上,这些牧民摄影师如鹰一般敏锐、敏捷,奚志农望尘莫及。

一次野外拍摄,奚志农在深山密林中发现了云南大百合的种子,他兴奋地举起枝干,让同伴拍摄视频,随后轻轻挥动,大百合的种子像羽毛一样在空中飘舞,缓缓落下。

奚志农希望,绿色的种子、认识自然的种子,也能像大百合的种子一样,传播得更远、更广。

(编辑:黄玉璐 校对:翟军)

原地址:https://chinesefood8.com/10584.html版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。

本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。