本文刊载于《三联生活周刊》2018年第15期,原文标题《文物捐赠,上海博物馆的“半壁江山”》,严禁私自转载,侵权必究。

上世纪50年代初的上海博物馆

1952年12月21日,上海博物馆正式开馆,面向公众开放。博物馆选址在南京西路325号,新古典风格的“跑马厅”大楼,曾经是1949年前权贵们风花雪月、觥筹交错的地方。也正因如此,建筑的内部格局符合展厅的需求,够大,挑高够高。在把一些房间打通后,二楼三楼正式成为博物馆的陈列室。

上海博物馆的文物收集是从零开始的。建馆初衷并非是建一座地方性博物馆,而是全国性的中国古代艺术博物馆,这就意味着藏品的数量、质量都必须达到国家级标准。当时的上海市长是陈毅,他对文博事业的支持,让上海博物馆的筹建有了保障。解放战争时期,陈毅就命令作战部队在挖战壕时注意收集和保护地下文物及流散文物。在第三野战军主管这件事的是历史学家李亚农,在他的主持下,一共收集保管了“两卡车”文物,计2853件,它们成为入主上海博物馆的第一批文物。

在这之后几年,社会捐赠成了重要的文物来源。据博物馆统计,1950年有15人捐赠443件,1951年有138人(223次)捐赠13403件,1952年有36(40次)捐赠602件,暂得楼的胡惠春、大克鼎曾经的主人潘达于和捐赠过云楼书画藏品的顾公雄、沈同樾夫妇都是在这几年将家族收藏倾囊而出,献给正在筹建中的上海博物馆。

上海市文物保管委员会成立于1949年9月17日,李亚农任主任,副主任是徐森玉。徐森玉曾经是北京大学图书馆馆长、故宫博物院古物馆馆长,在全国文博界有很大的影响力。上任后不久,李亚农和徐森玉就找来了一批收藏家。在战乱年间,这些爱国收藏家既不愿意把名贵文物卖给古董商出口到国外去,又要千方百计防止外来侵略者的掠夺和盗贼的偷抢,家中文物能保存到解放后,大多是费了许多周折。

宋 王诜《烟江叠嶂图卷》 (现藏上海博物馆)

政府鼓励收藏家捐赠,部分还有资金补贴。在捐赠之外,博物馆也会设立专门的收购资金。上海市博物馆副馆长陈克伦接受本刊采访时介绍说,在上博的瓷器收藏中,9件汝窑中,有2件是海派画家、鉴藏大家吴湖帆旧藏。其中一只汝窑盘,是花了6000元购入,这个价格在当时也超出了预算,“徐森玉就跑到财政局长那儿去要钱,要不到,他又跑到陈毅市长办公室去拍桌子去,他说财政局长没给他钱,陈毅市长就把财政局长叫去,徐森玉要多少钱就给他,他不会瞎花的”。如今这只汝窑盘已很难再用价格去衡量了。

在上海博物馆的收藏历史中,私人捐赠有两个高峰,一个是上述的20世纪50年代初,刚经历过战争,一个在80年代,刚经历过“文革”。进入90年代,捐赠热潮退去。当文物越来越与资本挂钩,捐赠对于收藏家来说,就变得不那么现实了。现在上博负责捐赠工作的人员仅有两人,主要工作除了对接捐赠之外,更重要的是维系曾经的捐赠人关系,以博物馆的名义对他们的生活给予一些关照。这些捐赠人都在慢慢老去,一个一个离开。然而,文物还在这里,永远讲述着每一个捐赠人的故事。

胡惠春与暂得楼在50年代上海的捐赠中,胡惠春在1950年最早捐出268件瓷器,都是非常珍贵的明清官窑,这一批文物奠定了上博陶瓷收藏的基础。

胡惠春是上海著名金融家胡笔江的儿子,曾任中南银行的行长,他把自己收藏之所取名为“暂得楼”,出自王羲之《兰亭集序》中“欣于所遇,暂得于己,快然自足”。他的收藏以瓷器为主,陈克伦说:“胡惠春的瓷器质量非常高,他很挑剔,每收到一只更好的,就把之前认为不那么完美的替换掉。因此,他收藏的质量越来越高。”据胡惠春的女婿范季融回忆,岳父曾遇到一对古月轩珐琅彩瓶,其中一只因为一处有小小的缺釉,他拒绝成双收购。卖家愿意将有瑕疵的那一只半价出售,但胡惠春还是只买了完美无瑕的那一只。

他的收藏还有一个特点,要成双配对,这样陈列时才能更美观。他会竭尽所能去寻觅颜色相近的器物来陪衬原有的一件,也会不断搜寻一些颜色吻合的罐盖,或去精心设计底座,量身打造盒子。现在的上海博物馆,专门开辟了“暂得楼陶瓷馆”来展示胡惠春的瓷器收藏。在这里,可以看到一对金代青釉大碗、一对明代德化窑白釉爵杯,一对清雍正景德镇窑釉里红三鱼纹碗……都是成对收藏的。

而胡惠春收藏的清代官窑,几乎件件是精品。在胡惠春捐赠的藏品中,清雍正景德镇仿大汝窑碗(一对)、景德镇仿官窑双耳扁瓶,都是仿单色釉的佳品。

在将第一批文物捐赠给上博之后,胡惠春就去了香港定居。在香港,他做了另外一件重要的事——帮助中国政府追回流散海外的王珣《伯远帖》和王献之《中秋帖》,这两幅书法与王羲之的《快雪时晴帖》(现藏于故宫博物院)曾藏于乾隆的三希堂,被称为“三希贴”。“二希”从故宫流出后,被袁世凯手下的红人郭世五所收,郭世五去世后,由儿子郭昭俊继藏。北平解放后,郭昭俊将“二希”带到台湾,想高价卖给台北“故宫博物院”,但开价过高,郭又将两帖带到香港,抵押在某英国银行,靠贷款度日。眼看贷款即将到期,若不能及时赎回,将按惯例进行拍卖,当时很多海外藏家都盯着这两个帖子,一旦拍卖,将不知流向何处。胡惠春辗转得知这件事,秘密为两帖进行了担保,后由国家出面购回,让它们回到了北京故宫博物院。

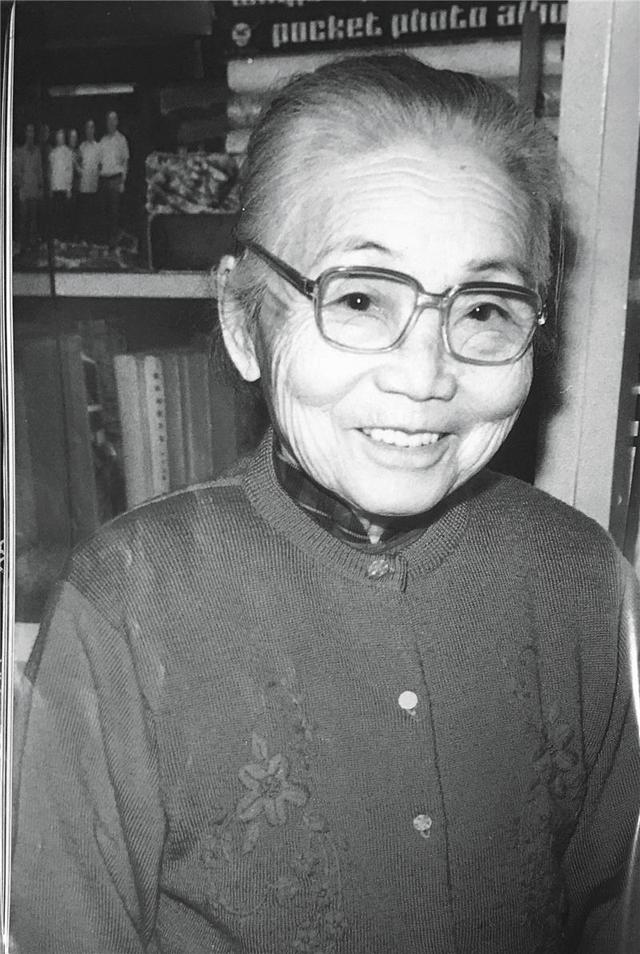

克盂二鼎捐赠人潘达于

潘氏家族与克盂二鼎在那面捐赠人姓名墙上,潘达于的名字出现过7次。从1951年向上海博物馆第一次捐赠文物,直到去世,潘达于代表苏州潘氏向上博捐赠过近千件文物。

潘家曾是清代中后期的苏州大户,分两族:一是住在大儒巷的“富潘”,这一支的后代多是经商或从事金融工作;另一支住在纽家巷,几乎代代都有人在朝中做官,被称为“贵潘”。状元潘世恩是“贵潘”中最有出息的一个,历经乾隆、嘉庆、道光、咸丰四朝,道光皇帝在位时,做了近20年的宰相。虽然他政绩平平,但学识出众,嘉庆时参与过《四库全书》的编纂和缮办工作。

潘达于就是“贵潘”这一支的后代。潘达于原姓丁,1923年,18岁的她嫁入潘家,潘世恩就是她丈夫潘承镜的高祖父,但婚后仅几个月,潘承镜就病逝了。“潘达于”这个名字也是在此之后起的,从此她便肩负起了守护家业的责任。

曾经在收藏界流传一句话:“海内三宝,潘家有二。”“海内三宝”指的是清末年间出土的三尊青铜重器——毛公鼎、大克鼎和大盂鼎,后两尊都在苏州潘家,可见当时潘家在青铜收藏上的地位。大克鼎,高93.1厘米,重201.5公斤,口沿饰兽面纹,腹部饰流畅的波曲纹,是西周晚期(孝王时期)一名叫克的大贵族为祭祀祖父而铸造的。大盂鼎与大克鼎差不多大,内壁都刻有铭文,用笔厚重质朴,笔势遒劲雄伟,在金石学和金石书法鼎盛的清末年间,这些铭文的书写风格备受追捧。

大克鼎和大盂鼎进入潘家,与潘达于爷爷辈的潘祖荫有关。潘祖荫清末在朝中为官,与左宗棠交好。根据郑重在《海上收藏大家》中的考证,左宗棠任陕甘总督时,在陕西访得大盂鼎,想起了曾对自己有恩的故交潘祖荫,他知道潘祖荫喜爱青铜器,便令人买下送给了他。至于大克鼎是如何到潘家的,通常的说法是“1890年在陕西扶风法门寺出土,被天津柯氏购得,他(潘祖荫)再从柯氏那里重金买来”。将大克鼎收入囊中的同年,潘祖荫就去世了。

大克鼎(上)(现藏上海博物馆)和大盂鼎(现藏中国国家博物馆)

几经周折后,潘祖荫的弟弟潘祖年在去世前将这两个鼎委托给潘达于保管,同时交付的,还有潘家几代人的家业和大大小小的文物宝贝。潘达于在接下这个重担时,还接下了八个字的规矩——“谨守护持,绝不示人”。

在抗日战争的艰难中,潘达于努力将这两个鼎完好地保存了下来。潘达于的长孙潘裕翼如今已经73岁,他向本刊回忆道:“小时候我们还住在苏州的宅院,这些宝贝都存放在家里的后厢房,平时不会有人去,也很少有家人知道这屋子放了些什么东西。奶奶堆了很多废旧的破烂和杂物在屋子里,窗门也都被钉得严严实实。后来,我才知道那里放了两只大鼎,还有其他很多小青铜器和一些古玩字画。”

1949年5月,苏州、上海相继解放,3个月后上海市文物管理委员会成立,颁布了一系列保护文物的法令和政策。1951年7月6日,已经从苏州移居到上海的潘达于写信给华东军政委员会文化部,希望将家中部分文物捐赠给国家,她写道:“迨八一三之役,日寇陷苏,屡经指明搜索,幸早复壁妥藏,未罹洪劫,而宅中什物掠夺殆尽矣。窃念克盂大鼎为具有全国之重要文物,亟宜贮藏得所,克保永久。”她希望这两个鼎“供广大观众之观瞻及研究,藉以彰先人津逮来学之初衷”。

然而,与书画和其他器物不同,克盂两鼎又大又沉,在当时的条件下,从苏州老宅运到上海也不是一件容易事。上海博物馆委派了重要的工作人员负责运输,同行的还有考古学家陈梦家。陈梦家当时正在清华大学任教,恰好放假在上海,便作为一个编外的专家顾问一同去了苏州。潘裕翼还记得,当时的老宅早已不如往昔那样光鲜,两个大鼎依旧放在后厢房,虽然积满了灰尘,好在完好无损。陈梦家和几个工作人员在家中一间破旧的老屋内住了两夜,他们准备了厚木板,做成大板箱,用厚棉絮把两尊鼎分别包裹起来,又用稻草棉垫四面塞紧,包装得妥妥帖帖,由铁路运到了上海。

在那年10月19日的授奖典礼上,徐森玉第一次亲眼看到这两尊鼎,感叹说:“(大克鼎与大盂鼎)乃是研究中国古代史和美术考古学的珍贵资料,它们在学术上的价值,堪与毛公鼎、散氏盘和虢季子白盘媲美,若以小盂鼎、小克鼎与之相比,真有大巫小巫之别了。”直到现在,大克鼎一直镇守在上海博物馆,而大盂鼎于1959调至中国历史博物馆(现中国国家博物馆),成为了国博的镇馆之宝。

潘裕翼说奶奶非常信任博物馆,她觉得没有任何地方比博物馆更适合成为这些宝贝的“家”,尤其是在经历战乱年代之后,安全是这些文物罪需要的保障。三年自然灾害时期,家人在苏州老宅中找出了一个大皮箱,箱子里都是家中旧藏的印章和玉器,带到上海后交给奶奶,她再次选择捐赠给了博物馆。1951年的首次捐赠后,潘达于又陆续向国家捐献了大批文物,现在分别收藏在上海博物馆和南京博物院,除了青铜器,还包括其他器物和不少元明清字画,如弘仁的《山水图卷》、倪元璐的《山水花卉图册》、沈周的《西湖名胜图册》等。

2007年,潘达于以101岁的高龄去世。她生前有一个最大的心愿,希望在有生之年再次看到大克鼎和大盂鼎放在一起。为此,2004年2月上海博物馆举办了一个特殊的展览,只有两件展品。上博将大盂鼎从北京的国家博物馆借出,分离近半个世纪的两尊鼎再次相聚。

1959年3月,“沈同樾先生等捐献过云楼书画展”在上海博物馆展出

顾氏家族与过云楼2002年2月,上博书画部研究员凌利中刚进博物馆工作不久,就赶上了“顾公雄家属捐赠上海博物馆过云楼书画精品展”。这是一个以捐赠者为核心的主题展。1959年上博也办过一个同主题的捐赠展,主角都是过云楼。

过云楼隐匿在苏州阊门内的铁瓶巷,是吴中顾氏家族的宅院。家族的收藏可追溯到清末顾文彬,他一生酷爱古书画收藏,为此特意在苏州老家修建了过云楼和怡园来贮藏这些宝贝。在楼园落成的第六天,顾文彬就辞去了浙江宁绍台道的官职,回家潜心研究这些字画养老。他在晚年编纂了《过云楼书画记》10卷,收录了250件自己收藏的书画名卷。到孙辈顾麟士时,过云楼的书画收藏已有千余幅,其中不乏中国美术史上数一数二的精品,顾麟士将其记录在《过云楼续书画记》中,过云楼藏画到达了全盛时期。

后来家道中落,又加上战争,这些古玩字画被算作家产的一部分,分成四份,顾公雄和沈同樾夫妇占其中一份,包括书画300余幅。1951年,病榻上的顾公雄做出决定:“还是捐出来吧,把我们的书画收藏献给国家吧!”沈同樾和五个儿子一起遵照这条遗愿,于1951年和1959年两次将308件书画收藏捐赠给了上海博物馆,至此,过云楼藏画中保存比较完整的一批书画得到了最好的归宿。上博副馆长陈克伦告诉我,顾家第一次捐赠时,上博给了顾家两亿元人民币的奖金,当时的旧币一万块相当于一块,也就是差不多两万块。后来抗美援朝时,顾家后人将这些钱又捐了国家。

凌利中研究员说:“过云楼的收藏之所以珍贵,是因为它以宋元以后的文人画为主。自元以后,文人画就是中国绘画的主流,赵孟頫、董其昌、沈周、唐寅、清初六家这些文人画代表人物的作品,过云楼都有。他们自己的收藏体系,就构成了一套完整的文人画历史。这300多件作品,奠定了上博书画收藏的基础。”

其中,赵孟頫的《吴兴清远图》是现在书画部最重要的作品之一。画中描绘了作者家乡吴兴城外的景色,画面下方有大片空濛的湖面,中间把环列的群山连缀成带状,参以山势起伏、开合、迂曲等细微丰富的变化,几叶舟樯荡漾湖心,清旷明洁。赵孟頫融合了唐宋遗风,又融合了文人雅兴,开拓出了元代山水画新的天地,这件作品就是典范之一。

现在的书画常设展陈列,每半年更换一次。走进三楼的绘画厅,前厅左手边就是元代绘画,张渥的《九歌图卷》正在展出,是这一期陈列的“重头戏”,也来自过云楼旧藏。《九歌图卷》有5米多长,画的是屈原像和楚辞《九歌》中的人物和故事。张渥以白描人物画著称,纯用线条来勾勒描绘人物形态,笔力流畅潇洒,优美而有骨力。与赵孟頫的文人画不同,张渥代表着元代绘画的另一种面貌。

举办捐赠文物展,既是对捐赠人的一种感恩和致敬,也是一次以捐赠人为核心的学术研究。凌利中说,重新梳理和研究这些作品和收藏家,是每一次主题展最重要的意义之一,给研究者们一个机会,去填补学术研究的空白。

《三联生活周刊》最新封面故事《奋进的时代》《最美敦煌》,点击下方商品卡即可购买

新租房时代?“80后”夫妇从巴黎租到北京,对生活的认识愈发加深

父亲走了,生命倒计时临末,回家是他最后的心愿

中年男人最叛逆?“说走就走的旅行”太过幼稚,这俩中年人叛逆出了新高度

药企巨头是抗癌药研制的绝对支柱,但新药的高昂价格让多数患者无力承担,不断被声讨的大药企是善是恶?

买房遭遇“奇葩”楼上邻居:小孩闹腾不止,姥姥蛮不讲理,妈妈没礼貌,我太难了

原地址:https://chinesefood8.com/15027.html版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。

本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。