“整个2月,我记不清回复了多少来自美国亲友们充满忧虑的电子邮件,我无数次强调我和我的家人都还好,并且告诉他们我们仍然决定留在成都。”

——何伟(Peter Hessler)

△何伟,原名彼得·赫斯勒,男,1996年牛津大学毕业,《纽约客》记者,独立作家,他因书写中国而声名鹊起。许多外国人通过他的文字,第一次了解当代中国;更多的中国人,则在他的“中国故事”里重新审视自己熟悉又陌生的乡土。

在他的“中国纪实三部曲”里,《江城》一经推出即获“Kiriyama环太平洋图书奖”;《甲骨文》荣获《时代周刊》“年度最佳亚洲图书奖”等殊荣;《寻路中国》获得2010年度《经济学人》《纽约时报》好书奖。他本人则被《华尔街日报》誉为“关注现代中国的最具思想性的西方作家之一”。

这段文字出现在一篇由美国教师何伟在美国《纽约客》杂志刊发表的文章里。在文章中,何伟记录了他于疫情期间在四川大学教授英语非虚构写作课程的任教记忆。

自2月20日中国疫情刚刚暴发时至5月27日学期末,大约17周的春季学期期间,他在四川教学也同时遵循着当地的防疫措施,他的日常生活、在任教学校的经历还有学生们的调查作业都成为了他记录的对象。

新冠疫情又逢中美关系紧张时期,何伟以一名美国教师的独到视角,透过文字,在记叙他深刻洞见的同时也传达了一份善意。

△美国《纽约客》纸质版杂志于8月17日刊登何伟在疫情期间中国的见闻。

我在校园里骑车 遇到了一台机器人 在我执教的四川大学开课教授英文非虚构写作的前几天,我在校园里骑着自行车,碰到了一个机器人。这个机器底下有四个轱辘,约莫胸口高,比高尔夫球车短点儿。前面是一个T形设备,看起来像某种传感器。它行经我身旁,电动机嗡嗡作响。我下意识地调转自行车的方向,在这个奇奇怪怪的机器人身后四五米的位置跟着它往前骑。

△“奇怪”的机器人(图片来源:四川大学)

我如此奇怪的行径发生在5月27日,距离我上次进校已经过去了三个多月。因为那时中国全国展开了防疫工作,学校的所有课程也都改为了线上教学。所以我不得不抓紧时间回趟学校取回一些需要的资料。

我们仍决定留在成都 在刚刚宣布线上教学的时候,许多人觉得离开中国似乎就可以逃离这种疾病。不少大学的外籍教师因此离开,美国大使馆和领事馆也疏散了不必要的工作人员。整个2月,我记不清回复了多少来自美国亲友们充满忧虑的电子邮件,我无数次强调我和我的家人都还好,并且告诉他们,我们仍然决定留在成都,尽管这个决定在当时看来十分吓人。就在2月20日,我回到学校取资料的时候,中国的新冠肺炎确诊病例已经升至2236例。

△当地时间3月11日,世卫组织总干事谭德塞宣布,新冠肺炎疫情已具有“大流行特征”(图片来源:世卫组织)

但从那以后,随着课程的不断推进,每个人对疫情的看法也悄然变化着。在课程第三周时,世卫组织宣布了“大流行”。但中国也是第一个控制住疫情的国家,并且每个中国人的生活确实在逐渐回到正轨。在课程的第十一周,我的双胞胎女儿们就回到学校上学了。可以说,我乘上了后新冠疫情时代的头班航班。而现在,在5月27日,我重新回到了大学课堂开始授课。

机器人的庐山真面目 我跟着这台机器人,直到它停在学生宿舍楼路旁。突然,这台机器发出一段语音:“到达终点。”但是这条街上一个人都没有,因为大多数的学生还没有返校。我把着自行车,和机器人一起等着。随后,有三个戴着口罩的学生从不同的方向走过来,手里拿着手机。他们每个人都在机器人后方的屏幕上输入了密码,然后机器人的一个窗口的铁门弹开,露出里面的快递包裹。

△在机器人后方的屏幕上输入密码取货的学生(图片来源:四川大学)

一个取快递的学生告诉我,只要通过网购快递,然后快递公司会将快递用机器人运送到宿舍附近。她和我说,当机器人快要抵达宿舍的时候,她就已经收到了通知的电话和短信。

△四川大学望江北苑菜鸟驿站(图片来源:四川大学)

接下来的半个小时,我骑着自行车,跟着它行进。我想象它最终会把我带到给它下达运货指令的地方。每当我骑太快,它都会发出警告声。如果我超过它并骑到它前方,它就会停下,但是它并不理会我对它的大呼小叫。它一次次在目的地停下,然后重复道:“到达终点。”然后,又是一个戴着口罩的学生,冲着我的方向径直走来。

最后,机器人停在校园里的菜鸟驿站前。一名身穿蓝色背心的工作人员走出来,并开始给机器人重新上货。他说:“我们现在有三台这样的机器人。”据他描述,因为菜鸟员工每晚都会回到校外的房屋居住,有了机器人,就可以减少与学生的接触。

△何伟任教的四川大学江安校区(图片来源:四川大学)

我再次骑上我的自行车,前往我的办公室。一路上,我看到了一串写有“中国健康”标语的白色小棚子。在其中一个白棚子里,有一名护士模样的人,坐在一张放有两个玻璃温度计的桌子后面。当然,她戴着口罩。她和我说,如果有人的体温监测读数过高,之后就会被送过来进行复核,如果有必要,还会进行病毒检测。从棚子里出来,我又继续骑回办公室。大学为每一名教员都提供了疫情期间的必需品,包括五只口罩、一副橡胶手套以及一盒酒精消毒湿巾。而这些已经摆在了我的办公桌上,办公室里的一盆绿植也看着生机盎然,和我三个月前离开时没什么不同。看来是有人负责给它浇水。

时隔21年 我重新走上讲台却赶上了远程授课 去年8月时,我刚刚来到四川大学教授英文非虚构写作。不过我和我家人来成都定居却是因为更早的机缘。在1996年到1998年期间,我就在四川做过教师。那时候,日子过得相对清苦一些,我大多数的学生也都来自农村。时至今日,当我再次走上讲台,已经过去了21年,跨越了整整一代人的时间。

△川大华西医院援助湖北医疗队部分队员

我怀着与年轻人结交的心态重回课堂,并希望能够继续与中国的教育行业有所关联。但是,当春季学期开始时,我却发现自己被困在了成都的家里,并为如何使用在线授课软件而竭尽心力。而全中国此时有将近3千万大学生和1.8亿儿童远程听课。

△四川大学在疫情期间采用云复课的方式进行日常教学

和美国的线上授课风格不大一样,我并不能在屏幕上看到我的学生们。据我所知,我的中国同事们也确实不用这种“面对面”的授课方式。在我最开始进行在线授课的时候,我还试图使用我的“美式风格”,进行视频直播。但是由于直播平台无数次的卡顿甚至是崩溃,我最终放弃了。所以,自那之后,我转而开始准备低分辨率的图片、地图以及课程对应的文档以便在屏幕上共享,并通过音频和打字的方式与我的学生们交流。

狄更斯式译名与传统时代 这个学期我一共教三个班,大约有60名学生。因为远程授课的关系,线下我只和其中一个班的学生见过。我常常会在课程中与学生们互动,让他们在程序里点亮麦克风图标,发表自己的见解。渐渐熟络起来后,我也能通过点名的方式与我的学生们互动。中国的学生们普遍都有英文名,在上世纪90年代,当时与外国有接触的中国人还不多,我的教室里到处都是中式的西方19世纪狄更斯风格译名。比如,给自己起名叫雏菊(Daisy)的高个子男孩、叫椰子(Coconut)的姑娘。二十年后,我仍然可以通过照片,看到名为懒惰(Lazy)长着雀斑的学生,名叫黄色(Yellow)戴着金属框眼镜的学生以及起名为房子(House)的瘦高学生。只是,相比现在,那个时候的我遇到的学生还是正正经经、认认真真地立正拍照,脸上也没有特别明显的笑容。

△何伟的代表作《江城》《奇石》《寻路中国》书影

但是现在,起名的风格似乎进入了一个更加传统的时代。仅我这个学期教的学生中,就有艾格尼丝、佛罗伦萨、詹姆斯、大卫、安迪、查尔斯、史蒂夫和布莱恩。每当这些名字出现在屏幕上时,我就会想起陪伴我在美国密苏里州中部度过童年时期的孩子们。1980年,我和三个布莱恩上了5年级。这也让我开始思考,美国人是什么时候不再起名为布莱恩的?而这似乎也预示着中国,起码是四川一代人的崛起。

△希绪弗斯是希腊神话中的人物,曾在《荷马史诗》中有所记述。故事中的希绪弗斯作为科林斯国的建立者与国王,一度曾绑架了死神。但由于触犯了众神,他被要求接受将一块巨石推向山顶,而石头一旦抵达山顶必然滚落的命运。

不过,我也很高兴在我的非虚构写作课上能够有一名英文名为希绪弗斯(Sisyphos)的大四学生,这个名字本身包含着深刻的复杂性。此外,一些不同寻常的名字也出现在了我的课堂上。比如有一个叫库里(Curry)的体育迷,还有一个叫拉基姆(Rakim)的说唱迷。库里总是穿着蓝金配色的衣服,并且在网络课上(起码在我想象中)一直叼着他的牙套。作为体育迷,他写过一篇言辞犀利、颇具深度的论文,剖析中国国足的种种。拉基姆则是分析了一档名为《中国新说唱》的说唱类真人秀节目。

疫情下的中国社会 由于我的学生们来自中国各地,我也因此常常会通过他们,得以了解疫情期间中国各地的生活。从中国南部的云南,到北方的吉林,我所教授的60名学生从中国的15个不同省市听我讲课。但是我们所有人都在同样的情况下开始了这个学期。在开始远程授课的第一周,有超过1/4的学生和我说,他们有一个月没有出过家门。

△疫情期间,多地的居委会为了方便社区居民的日常生活,推出了代购送货上门的服务

当时中国采取的管理措施是全世界最严格的,居委会作为基层自治机构严格执行了防疫规定。一些地方的居委会,要求当地居民以家庭为单位每两三天出门采买一次必需品。如果一个家庭中出现了疑似病例,那么这家人就需要被隔离。

△疫情期间,各地的机场都加强了对国际航班客机的防疫消杀工作

不过,这确实给我的家庭造成了一些困扰,因为我的女儿迫切地希望能够和同龄人玩耍。但是,在我看来这些防疫措施是有必要的。严格的隔离措施和接触者追踪,有效地阻止了新冠病毒的社区传播。2月20日,这天是我离校前最后一次前往学校的日子,而这也成为了成都报告发现社区传播新冠肺炎病例的最后一天。成都市的人口约有1600万,但是整个2月下旬,只有71例有症状感染,而所有这些病例都是输入病例。几乎每一例新增病例都与一班国际航班有关,通过搭乘飞机,从国外落地中国,然后直接在中国的机场进行检疫并得到治疗。我问过我教授的学生们,他们认识的人中是否有确诊病例,他们的回答都是否定的。

△为了实现对确诊病例的行程追溯,国务院App推出了通信大数据行程卡

在课程的第六周,我问我的学生们:“你们小区现在允许自由出入了么?有没有别的人员流动限制?”他们的回答仍是一致的。从云南到吉林,我所教授的这60多名学生所在的社区都允许他们自由出入,不受限制。

写一篇文章 展现疫情中人们的生活 当我们从疫情的限制中慢慢走出,我让我的学生们写一篇文章,展现人们在疫情期间受到的影响。在南京路附近,安迪(Andy)的家人认识一名经营通风机工厂的企业主,因此他得以进行参观,得知在疫情期间,该工厂的产量增长了10倍以上。而在北方,家住辽宁的莫莫(Momo)研究了一家销售额急剧下降的烟草公司。据我所知,在美国,有报告称疫情期间美国整体的烟草消费量上升。但是中国人吸烟往往是一种社交活动,人们将其作为礼物送出。莫莫调查的这家公司的会计告诉莫莫,这家烟草公司在疫情期间采取的销售策略是向购买烟草的零售商赠送口罩与消毒剂。

△中国各个社区和村镇在疫情期间都积极发挥了居委会与村委会的功能,部分社区采用人脸识别等设备进行人员健康管理与体温监测

通过学生们的调查文章,我见识到了中国各地在疫情下的些许改变,有些和疫情紧密相关,有些则是与中国传统观念贴近。西安的伊莲娜(Elaine)参观了一间酒吧,她说在中国传统的观念中,冷饮不利于女性的健康,所以酒吧老板反而会将啤酒温热,再出售给女性顾客。希绪弗斯则是对一名药剂师在疫情期间的经历进行了介绍,他概述了一个人如何能够通过钻空子规避政府对口罩价格的限制,但这名药剂师出于责任感并没有付诸实践。弘毅(音译)采访到了成都一家银行负责贷款项目的经理,该行在疫情期间出台了一项延期还款的规定。这名经理说,已经有370个人打电话向这名经理咨询规定细则。在弘毅的文章里,该银行已经批准了22例延期申请。

△7月底,美国失业救济计划即将到期,参议院多数党(共和党)领袖麦康奈尔于7月27日再公布1万亿美元援助提案

与美国大规模举债的救济不同,中国采取的经济刺激政策是适度的,相较于美国式的现金补助,中国给予企业家更多的空间探索他们自己的解决方案。在成都,部分商户可以来到规定的路段摆摊。这种模式在上世纪90年代十分普遍,但是后来城市化的管理逐渐取缔了路边的商贩。然而现在,摊位一下子又都出来了。每每途经,看着街市中的人群,我总是回想起二十年前的成都街巷。

有些坏消息 但中国人可以处置好 但是,疫情的影响还是会带来不少坏消息。我从不少人那里得到了他们失业的消息,工作相对的稳定的人也都降低了薪资。5月,我在一班飞往杭州的飞机上结识了一名乘务员,她和她的同事是靠飞行时间结算工资的,而现在她的工资已经降到了日常的1/4。而我认识的一名飞行员也告诉我,他目前的收入不到日常的1/10。相似的对话在我和很多人之间进行过,但是他们都告诉我,一切都还好,他们还有不少积蓄。

△疫情期间,中国各地机场都对国际航班旅客加强检疫检测

我所了解的中国人大都更能接受生活的巨大变化。他们习惯了日常生活中的种种改变。在河北省,一位名叫凯茜(Cathy)的学生采访了一位企业家,他经营着一家白酒分销企业。近年来中国酒市场的销量下降,让他的企业的营收也受到了影响。于是,这名企业家换了一种饮品——牛奶——作为销售商品。然而,新冠疫情让他的新商品又陷入了滞销。但是,这名新晋的牛奶经销商开始与他的送货员挨家挨户地前往零售商店,与每一间商店老板协商、沟通,这轮推销工作整整持续了两个月,每天10个小时。他的销售战略里包括一系列设计精巧的促销活动,而他的努力和才能也让他在5月初收获到了前所未有的高价订单。

戴着口罩吹竖笛 尽管疫情得到了控制,但是中国在公共卫生方面的相关管理并没有松懈。一直到4月初,无论国籍,所有入境的旅客都需要在国家认可的机构内接受为期两周的隔离。而由于我所处的城市和地区降为低风险地区,成都的地铁和公交车以及火车都很快拥挤了起来。当我因为工作需要与他人会面时,我们仍然像疫情发生之前一样握手、交流,尽管在室内和公共交通工具上我们仍然需要佩戴口罩,但是在其他方面,一切似乎都回到了日常的状态。

△4月27日 成都市小学开始复课(图片来源:四川新闻网)

学校复课后,我的女儿也回到了课堂上。在最开始,佩戴口罩的要求被贯彻得很到位,即便是上音乐课学习吹竖笛的时候,老师们都会演示在不摘掉口罩的情况下吹奏的方法。而老师们也都在口罩外加装了外接麦克风,通过臀部的一台迷你的扩音器将声音放大。5月中旬,教育部发布低风险地区的学生不再必须佩戴口罩的通知后,我女儿所在的学校也放宽了规定,但孩子们还是乖乖地戴着口罩听课。

对接龙的恐惧 此外,学校还设置了固定的洗手时间,并且每天下午,我都会收到一条通知“测温时间到!”。每天,我的女儿至少要测5次体温,家长还需要将体温数值发在家长微信群里。而每天最早的一次测温时间在早上的6点半。每当这个时候,家长群里就会开始一项名为“接龙”的必做项目。由一位家长以“接龙”作为编辑的消息内容开头,然后依序列出孩子的姓名、学号、体温以及“身体健康”。一个接一个,不断增加接龙的长度。我每天都会收到大约60条接龙消息。而如果到了早上8点孩子的家长都没有发送接龙消息,这名学生的家长就会被一条“某某某的父亲,请迅速接龙!”@。

△相似的接龙形式在疫情期间被各个学校普遍采用

我几乎是活在了对接龙的恐惧里,每天早上都需要手忙脚乱地摆弄手机里的各种软件。其中包括一个任教大学的日常统计表格,需要填写的内容包括我的体温、位置信息以及过去的14天内是否去过湖北或与任何相关人员有过联系。这个表格的最后提交期限是每天中午,如果错过,那么负责该工作的管理人员就会给我以和善的警告,比如“您好,何伟老师。您今天还好么?”此外,我每天还要给我的两个双胞胎女儿各扫一个健康报告的二维码。开启接龙生活的头一个月,我简直是要疯了,那一个月我总共收到了1146条有关我女儿和我女儿同学们的体温信息。

寻找替罪羊的美国领导层 但是新冠肺炎疫情,不只是一个国家的难题。春季学期的第四周,在一节课程的尾声,我收到了一名学生发来的一段文字信息:“您能谈谈美国正在发生什么吗?”而就在这周,唐纳德·特朗普提及“中国病毒”。在第六周,美国新冠肺炎疫情暴发。

△当地时间8月10日,特朗普在白宫新闻发布会上仍然称新冠病毒为“中国病毒”

此外,在整个课程后期,一些学生的作文提到了非裔美国人弗洛伊德之死。这个译名一开始让我看得一头雾水,然后我意识到这是中国媒体对乔治·弗洛伊德相关报道的说法。我意识到,尽管现代科技有所进步,让人们获取信息更加便捷,但是距离的限制仍然存在。这一方面体现在我们获得信息的方式,另一方面也体现在我与学生们目前只能通过网络远程授课上。我试图传达这样的一个观点,即当前美国的失败并不能被狭义地被描述为某种民族特征或者是价值观念的必然错误,反而是制度的崩溃——美国的领导层与组织机构的危机。

△特朗普的演讲稿中,新冠病毒被手写改为了“中国病毒”

当前显示出疲软的美国领导层总是在找寻替罪羊,有时就表现为带有种族歧视色彩的所谓“功夫流感”和“中国病毒”。整个春季,中美关系都相对紧张。而我作为一个美国人,尽管身处中国,却并没有感受到什么特别显著的影响。我和周围人的交流仍然是一以贯之的友好和谐,他们常常和我说,这是政府间的行为,与我们的人际关系无关。

“每个国家都有自己的长处和短处” 不过我确实担心我的女儿们,他们是一所有2000名学生的学校中唯一的西方人。整个春天,我们真切地感受到了一种孤立感,因为我认识的很多美国人都离开了。5月底,我的孩子们告诉我的妻子说,班上的一个男孩在班上批评了美国。就在那个星期,乔治·弗洛伊德被杀,美国新冠肺炎死亡病例数接近10万例。

△当地时间5月30日15时24分,搭载两名美国宇航员的美国太空探索技术公司SpaceX龙飞船发射成功

但是老师的反应很快,下一个周一时,她站在教室前,用中文讲了一个关于科学、教育与努力的故事。她谈到了埃隆·马斯克(Elon Musk),并描绘了他如何成功地将载人火箭发射至太空。而在故事的结尾,她说:“每个国家都有自己的长处和短处。”

这个春天的经历对年轻一代意味着什么 课程进入到第十六周,我终于回到了阔别已久的教室。而在我回来后的第一周,只有四个学生出现在了教室里。在作业中提到曾在社区居委会工作的塞琳娜(Serena),由于厌倦了长期待在家里于是跑回来上学。抱着同样理由的还有艾美(Emmy),不过她是唯一一个从农村来的学生。芬顿(Fenton)则是为了在大学医院治疗他的牙病。还有希绪弗斯(Sisyphos),作为一名大四准毕业生,必须要返校完成考试。我们几个全都用着耳机和麦克风,面对面地交流,同时也通过网络传达给另一端其他通过在线方式上课的同学们,就像多了一个录音室的听众一样。

△疫情期间,居委会工作人员承担了大量的每日体温监测和人员登记的工作

我时常在想,这个春天的经历对年轻一代意味着什么。塞琳娜(Serena)在她的最后一项作业中如此写道:“我想从现在开始写日记……这是我第一次与历史如此亲近,而我实际上就是在书写历史。”她说。因为在疫情期间,她在当地居委会工作的一段时光,让她看到了中国的官员还有警察一起与流行病作斗争。 “所有人都是好人。”

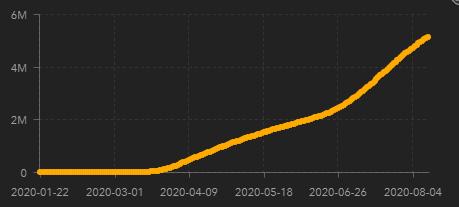

△1月22日至8月4日,美国新冠肺炎确诊病例增长曲线图(图片来源:美国约翰斯·霍普金斯大学)

而在这个春季学期中,我一直努力与网线另一端的学生们保持联系。许多学生被迫放弃了出国留学或是在美国读研的计划。在美国下令关闭中国驻休斯敦领事馆后,中国作出了反制,关闭了美国驻成都的领事馆。7月初,在我提交完学生们的结课成绩后,美国两日新增的病例数就超过了整个大流行期间中国的所有确诊病例数。

“感谢你阅读我写的这些难懂的文章(真的是难为你了)。” 在课程的第十七周,出现在教室里的学生只剩下了三位。希绪弗斯不见了,就像所有的大四准毕业生一样,他修满了毕业需要的学分。而剩下的这三位学生塞琳娜、芬顿和艾美不知道从哪里得知前一日是我的生日,专门给我搞了个惊喜派对。学校菜鸟驿站里的三台送货机器人之一送来了气球、五彩纸屑和庆祝生日贺卡。他们还点了蛋糕和冒菜的外卖。塞琳娜特意将所有通过远程授课方式学习的同学们的照片与个人信息打印下来,并且装订成册。从中文的角度来看,这些贺卡里的内容都太过自谦了。其中一个学生这样写道:“感谢你阅读我写的这些难懂的文章(真的是难为你了)。”

△2019年,何伟在四川大学教授非虚构写作课程

我用了4个月,却仅仅只是得以通过声音、文章和作品分辨他们。但是现在好了,在这本册子里,我最终看到了他们的面孔,研究新晋牛奶经销商的凯茜(Cathy),曾在一间酒吧里完成作业的伊莲娜(Elaine),调查了一家银行经理日常工作的弘毅(音译)。正如我在这个学期教授他们的一样,细节很重要。照片中,帕特里克(Patrick)戴着眼镜,道恩(Dawn)留着齐肩长的头发,以及与一条狗一起站在沙滩上的梅兰迪斯(Meredith)。所有的学生都在微笑,他们的神情自然,完全不像二十多年前的照片那样。我希望我曾与他们每个人都相知相识,但我更为他们正身处某地可以为某事奔波而感到欣喜。

(文章摘编自纸质版《纽约客》杂志2020年8月17日发表的《中国如何控制新冠病毒——大流行期间在四川的教与学》)

何伟曾在《甲骨文》中写道:“如果你的观察不加上时间的维度,你就什么也发现不了。”

正是在疫情下的中国生活了4个月,其间切实体味、观察普通中国人的生活,让他得以用真实的笔触描绘出“制度崩溃下”美国忽视的生命至上。

汇集起中国真实的抗疫点滴,或许这才是何伟在文中书写“细节”的真意。

监制丨唐怡 陆毅

制片人丨郑弘 赵新宇

策划丨关美璐

撰稿丨金律成

原地址:https://chinesefood8.com/15851.html版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。

本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。