“全国60岁以上的老人已逾2.4亿,占总人口的17.3%。”“65周岁老年人已超过11%。”这是我在2018年报道过的一系列数字,描述中国日益加深的老龄化形势。

作为毕业只5年多的80后,我从未想过父亲已经是这2.4亿老年人中的一个。已过六十的他,如今已没有一颗好牙。

搬到乡下,妈妈的新家没有广场舞

春节临近,我和我的叔叔们又在准备一年一度的长途旅行。

近十几年来,我家的春节都团圆在爷爷奶奶的膝下。爷爷奶奶年近九旬,父亲有3个弟弟和1个妹妹。他和姑姑在老家都已退休,我和三个叔叔都在外工作。

家乡湖南道县,在湘南与两广交界处。离家最近的机场在桂林。临近春节假期,我一早起来乘车到首都机场,回家的行程便开始了。

飞机降落已是下午五点。从机场打车到桂林的长途汽车站,买上最后一班开往道县的车票,六点。坐上3个小时的汽车,就完成了一年一度几千里路的回家行程。

妈妈来车站接我。车站在县城的最北边,过去往南走,今年向北去——春节前,爸爸妈妈搬进了新盖的房子。

春节前,爸爸妈妈搬进了新盖好的房子,爸爸在门前栽下了两棵桂树。屋后挖出几块地种菜。过完年,他们还打算建一个围墙,再养一些鸡鸭。

新房子盖在距离县城往北近10公里的地方,这是爸爸的故乡——梅花镇石下渡村。从车站回家,还得有十来分钟的路程。

旅行途中我不爱跟人说话,见到妈妈,才算正式开始了聊天。妈妈从见到我就是一副笑脸。她嗓门大,笑起来也很开阔。不过,一年见一次的母子俩,亲切里有些拘谨,我俩都很客气。

“住在乡下好吗?”我问。

“好啊。村里的人多,热闹啊。”妈妈说。

过了一会,妈妈又说:“不过广场舞也没得跳。倒是你堂婶她们说过不久就会请人来教跳舞,过了年就有了。”

我不说话,妈妈一边开车一边继续说。“住在县城里,你小姨她们一群姐妹们,下午就叫我唱歌。倒是我在这买了个可以唱歌的电视机,康佳的,也很好。”

隔了一会儿,妈妈又开始说道:“好是好。就是外婆跟我说,离她又远了。倒是你爸退休了也没什么事情干,住在乡下,他上午种种地,还和弟兄们喝喝酒、打打牌。嫁给他,就随他吧。”

我知道,妈妈不会习惯在父亲的老家生活。言语中,我看出她在尽自己的努力去适应新的生活。另一方面,她要让我对她的处境放心。我不说话,对于他们退休后住在哪儿,自然与我的生活也关系不大。更重要的是,我也解决不了他们退休后怎么才能更快乐的问题。

我进了屋,奶奶却还向门外张望

村口挨着县城通向北边永州市的主干道,夜里车少,不多一会儿便到了新家。

新家是一个三层小楼,与县城里的住所格局类似。房子离道路有十来米远,屋后是一片丛林。

进到家里,已经是晚上十点多。爷爷奶奶还在等我吃饭。爷爷长期患糖尿病,不饮酒,我回到家,他斟上了半杯酒。奶奶摸了摸我,走到屋门口向外张望。

妈妈拿出手机,笑着说:“你看我给你奶奶看这个照片,你奶奶就等着看孙媳妇儿了。”照片是我在朋友圈发的与一位女同事的合影。

妈妈拿着手机笑话奶奶,自己又盯着照片看了好一会儿。她哄奶奶,也骗自己。

平日这幢小楼里生活的除了爸爸妈妈和爷爷奶奶,还有我爸的一条柯基犬。这是我从北京给他买回来的短腿小狗,爸爸给他起名叫“呱呱”,寓意着“顶呱呱”。

上次回家,因为我与爸爸争执了起来,呱呱把我的脚趾头都咬烂了。爸爸把他牵出来,我有些害怕他再来咬我。他扑到我怀里,舔我的手,显然已经忘记了我是侵犯他主人的坏蛋。

爸爸的小狗忘了我是被他咬过的“坏蛋”,很快又和我亲昵起来。我回家的当晚,它就在我的卧室睡上觉了。

“我熊你爸爸,狗也咬我。”妈妈教我,只要不跟我爸吵,小狗就会很乖。

吃完饭准备睡觉,奶奶又打开大门朝外看了看。妈妈冲她说:“睡了,女孩家不让她来我们这过年,明年再来。”

“再吃一口,就能娶上孙媳妇儿了”

奶奶刚从西安做完一次治疗,清除了胸腔积液,又做了化疗,身体很是衰弱。

腊月廿九,叔叔们就要陆续回家了。小叔一家,从距离道县几百公里的株洲市驾车回来。二叔回家的行程和我一样,乘飞机到桂林,然后回家。

二叔是军医院的教授,回家前一晚上,他将一个小视频转发到我们家庭的微信群里。视频的封面是一个美女,这是自媒体传播惯用的伎俩——骗人点开。视频是一段剪接有些粗糙的“心灵鸡汤”,几句劝大家回家过年的话,配上一些农村父母与儿女团圆的镜头。其中有两句话说:“父母在,我们就是孩子。父母不在,谁当我们是孩子?”二叔转发这个视频,并在微信群里发言:“说得真好呀。”

叔叔们带了许多年货:干果、茶叶、柿饼、大枣,还有西北的羊肉。他们回来了,奶奶很高兴。我们围着她烤火,她又不时地拿起手机。

“老三怎么还不打个电话给我?”奶奶喃喃自语,想着还没回家的另一个叔叔。

“他不打电话,你打电话给他嘛。”妈妈说。

“我打电话给他,我找他又没什么事啊,怎么说呢?”奶奶又把手机放下。

一进门,二叔便让我找来听诊器,撩起奶奶的胸脯,听听胸腔有没有杂音,以判断胸腔积液是否再次形成。奶奶胸口上贴满了膏药,这是为了止痛。如果说每一种病都有不同的“长相”,奶奶的病,特征就是疼痛。

我问二叔,贴膏药能止痛吗?二叔不说话。同样从医的二婶说,没办法,如果能缓解疼痛,就贴吧。

奶奶身体弱,胃口也小。二叔蒸了鸡蛋羹,喂给她吃。吃一口,要休息一会儿,再哄她,才能再喂进一口。

因为身体的原因,奶奶变得很不爱动,她怕起身小便,因此就减少饮水。她更不爱吃饭。60多岁的爸爸伸着勺子喂她饭,骗她说再吃一口就能娶上孙媳妇儿了。奶奶用力推开爸爸的手:“不吃了,不娶了。”

奶奶已经没有身体条件应对普通的化疗药物了。饭桌上,叔叔们商量对奶奶进一步的治疗。二叔决定过完年后尝试一种从日本引进的治疗方式,能够用更少的副作用进行更精准的治疗,一次治疗大约需要几十万元。

我暗地里笑话过二叔,认为我的观念要更进步一些,比起二叔和父辈们来说,我更能正确地面对生老病死。当医生的二叔,见惯了病人的痛苦和死亡,面对自己的母亲,怎么就不“理性”了呢?

年夜饭桌上,他们已是老人了

大年三十是春节的高潮。

清晨六点多,我和叔叔们便起床,到石下渡村里祭扫祖坟,我们管这叫“烧年纸”。烧年纸要杀鸡,鸡血淋在纸钱上,纸钱一张一张叠好,放到祖坟前点火烧掉。一人插上三炷香,恭敬地作揖,如果是直系的祖父、曾祖、高祖,是还要磕头的。坟主若是男性,则要往坟头倒上酒。这便完成了“尚飨”的仪式。一切结束后,再燃放一挂鞭炮。

石下渡都姓吴,我们这一脉要祭扫直系血亲的祖坟就有十好几座,父亲的堂兄们还有他们要祭扫的祖坟。

烧完年纸已是上午十点多。回来的路上,我忽地觉得这一行祭祖的人竟是如此亲的亲人。小叔说,为什么“国之大事,在祀与戎”?祭祀祖先,就是加强家庭的联系,中国人区分于美国人,就在于中国是化家为国,家庭的大事,就是国家的大事。

由于高强度的脑力工作,长我十三岁的小叔已是满头白发。刚过六十的父亲也已经没有一颗好牙。买好菜便开始准备年夜饭。父亲掌勺,叔叔婶婶还有妈妈打下手。做好饭菜,摆桌子时,爸爸已经累得提不起桌面。

“叫你儿子弄吧。”妈妈说。站在一旁的我赶忙接过手来。

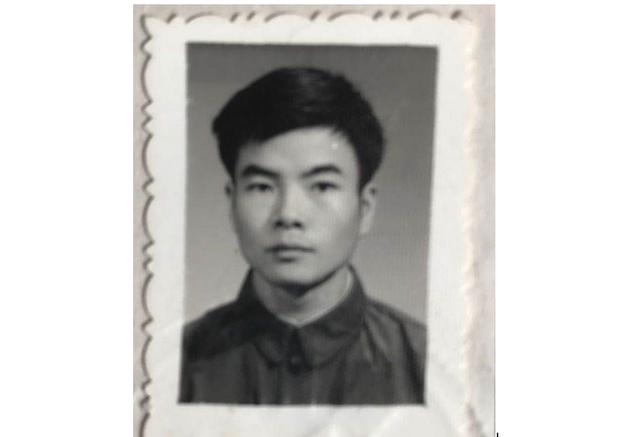

上世纪70年代,二十多岁的父亲从山东临沂退伍。这是他退伍后拍下的照片。父亲生我晚,我从未见过他年轻时的模样。

“全国60岁以上的老人已逾2.4亿,占总人口的17.3%。”“65周岁老年人已超过11%。”这是我在2018年报道过的一系列新闻数字,描述中国日益加深的老龄化形势。

在我的词典里,“父亲”从来不是“老年人”的代名词。作为毕业只5年多的80后,我从未想过父亲已经是这2.4亿老年人中的一个。

今年的年夜饭,在小叔的提议下,从爷爷奶奶开始到父亲这一辈,再到我们孙辈,每一个人都挨个发言。大家谈论得最多的是健康、团圆的话题,当然,也有鼓励我们努力奋斗,用奋斗创造属于自己的美好生活。

奶奶心情很好,她作了长时间的“发言”,像一位老领导。她指着大家说:“把你们养大,我是很坚强的。你们也要坚强,只有坚强,才能过好日子。”我们给她鼓掌,也希望她在疾病面前仍然坚强。

饭桌上,爸爸回忆,小时候二叔常常生病,不时地抽搐。奶奶为了寻到治疗的良方,抱着二叔出门找医生,一出门就是好几天,道县找不到,就到附近的宁远县、江华县去找。

“那时我埋怨妈妈一去几天不回家,现在想想,一个中年妇女带着个小孩,晚上住哪,白天吃什么?”爸爸说,奶奶没有放弃我们家的小孩,把大家养活、养大,供大家读书,我们也不能放弃奶奶。

父母与子女之间的情感,我总归无法真正理解。正如我无法真正理解他们之间的“不放弃”。

新京报记者 吴为 编辑 姜慧梓 校对 陆爱英

原地址:https://chinesefood8.com/15872.html版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。

本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。