孙洛丹

【按】“答辩”是一个围绕历史类新书展开对话的系列,每期邀请青年学人为中英文学界新出的历史研究著作撰写评论,并由原作者进行回应,旨在推动历史研究成果的交流与传播。

本期“答辩”邀请加拿大圣玛丽大学(Saint Mary's University)历史系苏夏(Bill Sewell)教授与三位年轻学者一同讨论苏氏新著《建构帝国:日本人在长春,1905-45》(Constructing Empire: The Japanese in Changchun, 1905-45, The University of British Columbia Press, 2019),本文为第一篇评论。

日本昭和时期超现实主义画家、同时也是独立美术协会创办者之一的铃木保德1935年与他的两位画家朋友清水登之、福泽一郎赴伪满洲国采风,先后在当时的长春和哈尔滨两地开设三人展,回国后他们的采风成果结集出版,取名“满蒙素描集”,其中就收录了铃木保德的作品《国都建设(满洲)》。苏夏教授(Bill Sewell)在新书《建构帝国:日本人在长春,1905-45》(Constructing Empire: The Japanese in Changchun, 1905-45, The University of British Columbia Press, 2019,以下简称“建构帝国”)中注意到这幅画上愤怒的中国工人,由此谈及日本人对伪满洲国所谓的“首都”——“新京”(即长春)态度的复杂。对于这些远离故土、居住在“满铁”附属地以及长春的日本“平民”来说,他们一方面在异乡开疆拓土、规划城市,创造出所谓的“新京摩登”,而另一方面这种“国都建设”的实践又无时无刻不被泛亚洲主义意识形态所“鼓舞”,从而转换为“建构帝国”的一部分,由此他们对“满洲”生发出非常特殊的殖民想象。

这种殖民想象出现在战后的许多叙述当中——曾任伪满洲国政府官员的古海忠之战后不止一次地描绘“满洲国”是实践民族团结的“理想国度”,而位列伪满洲国权力中枢的星野直树更是直呼“满洲国”为“20世纪的雅典”。不仅前任政治家如此,学界也出现回避日本“满洲经验”负面影响的倾向。从1993年日本著名历史学者山室信一在其代表作《奇美拉:满洲国的肖像》(『キメラ 満洲国の肖像』)出版之际所遭遇的非议即可窥见一斑;西泽泰彦也一针见血地指出越泽明在关于“新京”建设规划的研究中忽略了日本平民对帝国主义的“贡献”。苏夏教授在新作中对平民视角的强调正是对既有研究中存在的问题的纠偏。不仅如此,作为潜在的对话脉络,苏夏教授在书中也回应了近些年出版的有关伪满洲国研究的英文专著,如邵丹《遥远的故土、恢复的边疆》(Remote Homeland, Recovered Borderland: Manchus, Manchoukuo, and Manchuria, 1907-1985, University of Hawaii Press, 2011)以及埃默尔·奥德怀尔(Emer O'Dwyer)《重土:移民殖民主义和日本在“满洲”的都市帝国》(Significant Soil:Settler Colonialism and Japan's Urban Empire in Manchuria, Harvard University Press,2015)。

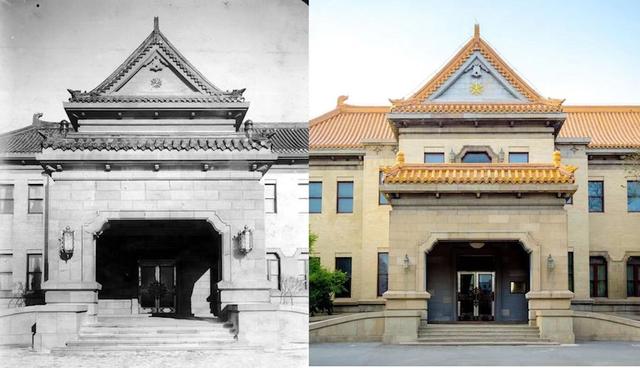

伪满皇宫同德殿

诚如副标题所提示的信息,《建构帝国》一书将时间跨度集中在1905-1945的四十年间,地理空间聚焦在长春,但并不意味着这是一个城市史或者地方史的研究。对于长春乃至东北的历史来说,1905年无疑是一个重要的年份,在这一年,日俄战争有了结果,胜利者日本得到了原由俄国租借的旅顺、大连以及中东铁路的南部权益,“南满铁路”(长春到旅顺)划归日本,俄国保留“北满铁路”(哈尔滨到长春)。由此,伸展在“南满”的“满铁”铁路及附属地和位于辽东半岛南端由旅顺、大连组成的“关东洲”,构成了九一八事变之前日本在中国东北的殖民统治空间。也是从这时起,长春成为日本和沙俄在中国划分势力范围的分界点。时间地点确定,却不能视作一个城市史研究,原因之一便在于日俄战争的世界史意义。日本战胜了俄国,黄种人战胜白种人,发源于欧洲的文明论、进化论就此发生了一个“颠倒式的复制”,新的世界史由此开启——非欧洲、非白人也能成功实现资本主义,也能进入帝国主义行列。1905是本书叙述的一个起点,但也正是这个起点将日本在中国东北的殖民统治拉回到一个更宏阔和复杂的世界史语境当中。

日本著名文艺评论家川村凑在《异乡的昭和文学》里论及“新京”的一章中选用的文本是坂口安吾《吹雪物语》,他敏锐地捕捉到小说中铺陈的“通往满洲的新航路”,在“神户/门司—大连”的海上直航路线之外,由关釜联络船从马关到釜山上陆经“新义州—安东”进入中国东北以及1930年代新开通的从敦贺/新潟/舞鹤到朝鲜半岛北部港口罗津/清津上陆再经“图门—朝阳川”抵达“新京”成为当时赴中国东北淘金的日本人选择的常规线路。与海上直航不同,后两条路线经由陆地联系将日本、朝鲜半岛和中国东北紧密地连在了一起,日本从一个海洋帝国变成了海陆两栖帝国,侵占中国东北也改塑了日本的帝国形态。小说中古川澄江要“清算”与男主人公青木卓一的爱情,毅然离开新潟奔赴“新京”,在那“北方的新天地”有一直暗恋自己的“公务员”“备胎”。这一情节被认为表现了作为普通民众的古川“对殖民主义象征性的参与”,那么在“象征”之外,当这些日本平民百姓到了“新京”,又是如何具体地、历史地投入到“建构帝国”的实践中呢?苏夏教授的新作正是围绕这个问题展开的。

本书在导论和结论之外共分四章。第一章《城市规划》探讨了日本对长春/“新京”的两种规划和建设思路,第一种是由“满铁”主导的、以“铁路镇”(railway town,主要集中在日本人所建长春火车站附近)为定位的建成环境(built environment),第二种是“满铁”和关东军共同打造的“帝都”模式。尽管这两种思路背后反映了日本帝国发展的不同阶段以及对海外殖民的不同想象,但无疑这些都根植于当时日本人对城市空间以及帝国社会的认知和感受。中国东北城市的兴起和中东铁路直接相关,长春也不例外。日俄战争后,在“满铁”高层寺内正毅、后藤新平的直接领导下,以东大毕业生为主要班底的设计师群体着眼国际视野对“铁路镇”进行规划,以期打造出一个现代的“通商口岸”。相比于其他城市更宽阔的马路以及直到今天仍然是长春道路建设一个重要特征的环路岛式的广场,正是从这个阶段“浮出地表”。广场的出现绝非只是出于交通的考虑,更重要的意义是在日本人控制的区域提供可以聚集交流的空间。而之后广场周围的建筑又通过影响城市交通节点处的城市景观进而影响了城市整体的空间结构。九一八事件后,特别是伪满洲国建立之后,日本人对长春的未来走向有了不同的声音,官方希望通过“新京”的建设诉求泛亚洲主义的“普遍”认同,以此超越西方。但这一理想只在城市局部的实现,“帝都”“新京”的发展最终还是遵循现代主义的原则,作为伪满洲国“模范城市”,“新京”的整体规划目标直指“宏大、绿色和现代”。

伪满皇宫博物院 勤民楼

如果说第一章主要着眼于日本设计师对长春的规划,那么第二章《帝国主义和帝国的立面》则关注塑造了城市建筑细节的建筑师们,他们通过自己的作品参与到对城市建成环境的改造当中,而作品本身折射出帝国逐渐形成的权力和目标。本章通过一个个具体的建筑个案剖析了体现为“帝国立面”的长春/“新京”建筑的美学追求和演进道路。在建筑设计上,如何处理现代性与亚洲元素之间的关系是耕耘在“新京”的建筑师们首先要考虑的问题。泛亚洲主义作为长春/“新京”城市规划的整体理想虽然失败了,但是作为建筑风格却保留在长春的不少伪满建筑上,并且基本上集中体现在伪满国务院、伪满司法部、伪满治安部(军事部)、伪满交通部等权力机关上,也就是所谓的“满洲国官厅建筑风格”,这一风格被认为是复古亚洲的新风格,甚至有的建筑还被媒体直接定义为“新兴满洲风格”。而在这种充满幻术的修辞背后,城市“核心”机构建筑上体现出的亚洲风格(多见于建筑屋顶,如日本的“兴亚式”、“帝冠式”以及某些中国古典建筑的元素)多半只是点缀、叠加而非融合,其建筑本质是现代的、摩登的。尽管这一被官方首肯并被媒体大肆宣扬的新风格在“新京”官厅之外的建筑上应用极少,在伪满洲国其他地方更是了无踪迹,但是这一建筑风格与伪满洲国所谓“五族协和”的“理念”倒是极为契合,建筑成为侵略者意识形态的传声筒。

伪满洲国军事部旧址

第三章从经济的角度审视日本殖民统治在改变长春既有经济模式、将其纳入帝国经济版图之中的同时如何改变城市景观。东北土地上最重要的农作物就是大豆,截止1909年占据了全球大豆出口量的90%,长春更是被誉为“豆都”,领跑伪满洲国的大豆出口。与“豆都”身份相对应的,在城市建设上体现为更多的仓库以及和大豆贸易相关的办公和住宅地点。九一八事件前,依靠其自身的农业、资源提炼以及轻工业基础,再加之“满铁”经济网络的介入,东北经济得以较快增长。这一阶段日本对于中国东北的投资也主要是通过“满铁”进行的,因而铁路及相关产业受益最多,“铁路镇”的整体规划和建设自然“占尽先机”。但是就经济增速而言,决不能忽略“铁路镇”区域外的中国人的商业贡献。1932年伪满洲国“定都”“新京”之后,长春的经济模式有所改变,“政治中心”的定位一方面使资源向城市基础建设相关产业倾斜,大量的开支被用于官方主导的建筑规划上;而另一方面限制了其重工业发展,更倾向于轻工业以及以消费为导向的产业,比如交通运输业、旅游业、银行业以及著名的“满映”。这种经济模式转向自然会反映在城市景观中,比如在1936年的“新京”街头,你可以看到11家日本私人银行10家伪满洲国的银行。

打造长春这样一个海外“飞地”,需要日本各个阶层各行各业人员的加入。第四章《殖民社会》探讨了清末以来东北地区人口统计学上的变化,可以看出,甲午战争、日俄战争之后,东北的社会结构发生了很大变化。关内人数占据主流,东北的内地化程度提高了,与中央政府的关系也更为密切,加强内政自然是与侵略者带来的外部压力有关。日本人接管“南满铁路”后,在东北的日本人数量激增,从1906年的1.6万跃至1940年的100万,朝鲜人也逐年递增,1940年朝鲜人占据伪满洲国人口总数的3.2%,超过了日本人占据的1.99%。在大量日朝移民以及蒙古人、穆斯林涌入的同时,该地区的欧洲和北美传教士的数量连年递减。从这一增一降可以看出日本对东北侵略的加剧。在分析了人口变化之后,作者重点讨论了在长春/“新京”的日本人群体的“殖民生活”,涉及公共设施、教育医疗、大众传媒、宗教治安、文体以及社会活动等,作为城市居民,他们如何组织和认识自己所处的环境,如何建立起在地的认同?日本人在长春竭力营造的与当下日本“同步”的生活方式则意味着城市的割裂,尽管他们“共享”一个“新京”,但中国居民和日本居民生活在两个平行世界。

在本书的《结论》部分,作者先是花了相当的篇幅回顾了“新京”视角下日本战败的过程,战争结束后,在“满洲”的日本人开始各自的“引扬(引揚げ)”之路。这些引扬者在归国后如何看待自己在长春/“新京”的过往?战后的殖民想象当然不能止步于日本投降的那一刻。如果说是政治家、军人“开拓”和“守护”了日本人在长春的殖民实践,那么,不论是之前的“铁路镇”还是之后的“帝都”“新京”,这个空间以及对于空间的回忆是被这些日本平民创造、记录并带回日本的。正是这段“异乡”的“过往”使得在长春的日本人将“海外飞地”毫无障碍地视作帝国的延长线,而被回忆塑造的“高光时刻”总会有意忽略和遮蔽一些东西。在苏夏教授看来,战后日本国内对“满洲经验”的正面叙事就是在这样的语境下出现的,此种叙事一味凸显所谓的“殖民现代性”,对发生在“满洲”土地上的帝国主义侵略或视而不见或点到为止。好在城市本身可以作为“记忆之场”,好在还有像山室信一、西泽泰彦这样的学者发出不同的声音。

关东军司令官官邸

长久以来对明治以降日本历史的叙述,通常都会在一个标准的“民族—国家”模式下进行,关注从“内部”叙述历史,但明治维新之后日本的历史无法割裂与外部的关系——琉球、朝鲜、中国台湾、南桦太、“关东洲”、南洋群岛、“伪满洲国”、“大东亚共荣圈”。以日本人在长春的四十年为视角,重审日本20世纪前半叶在中国东北的殖民统治,无疑为我们讨论溢出国家边界的帝国主义提供了新的内容。20世纪初的日本经历着国家建设和帝国建设的双重任务,这两者总体上相互促成,但有时也互为冲突和补充,正是这样的脉络为理解“建设新京”成为“建构帝国”的一环提供了可能性。本书一个细节令我印象深刻,即第一章提到的1927年前后日本人对长春街路的重新命名,比如将原有的街道改名为“中央通”“日本桥通”“敷岛通”等。苏夏教授认为,这是在长春城市建成环境中凸显日本人“爱国精神”一个明证。早于长春,1907年开始,日本军政机关根据“满铁”的意见就开始在大连实行这样的操作,随着城区扩大,越来越多的大连街巷改换成日式名称。1924年,居住在大连的日本诗人安西冬卫曾试图在一首短诗《鳞次栉比的街景和文明》中描绘这种变化:“新文明象征的照相馆,在风景变幻中黯然陈旧。(‘市区改正’已经来到了这条淡黄色的街)”(安西冬衛: 「櫛比する街景と文明」、『安西冬衛全詩集』第一卷、宝文館、1977年、97頁)。对于城市决策者和殖民地统治者来说,命名是权力,名称变换背后潜藏着权力关系,希望藉此召唤身在“满洲”的日本人与帝国的连带感。但对于“平民”安西冬卫来说,变换名称是文明的日新月异,是“市区改正”这一明治大正时期日本国内都市改造事业的大连翻版,是通向“现代都市”的必经之路。在安西冬卫的例子中,官方的爱国动员与平民的现代性感受之间形成一种张力,而这种张力本身是否可以用来佐证“满洲”平民建构帝国的一种努力?

拙评的尾声想就两个问题(可能不是问题,仅仅是阅读感受)请教作者苏夏教授。

首先,如何在日本对中国东北的殖民语境中理解“平民(civilian)”?阅读本书让我想到了路易斯·杨的《日本的完全帝国:满洲和战时帝国主义》,同样研究日本在中国东北的殖民,时间跨度也有重合,路易斯·杨关注的更多的是身在日本的日本人。她在书中注意到日本帝国主义的发展是和日本国家的建成(state making)、民族的形成(nation building)结合在一起的,从而成为一种她所定义的“完全帝国主义(total imperialism)”的现代帝国主义模式,而这种帝国主义的最大特点就是它体现全民的利益。路易斯·杨认为,与以往想象的国家自上而下的军国主义模式不同,在推动“满洲”的殖民和中国的战火方面,一般的日本国民在其中扮演了重要的角色。变换场景,这些在“满洲”生活的日本平民又何尝不(曾)是遥远故土上“帝国的子民”。

帝国主义时代的日本除了是一个欧洲标准上的民族国家,还是一个拥有内部殖民地、外部殖民地、合并地、租借地、军事占领地、傀儡国甚至所谓“大东亚共荣圈”等多种殖民形态的帝国,即日本民族国家的历史和帝国的历史同时展开。那么在这样的历史脉络中,如何思考和处理这些平民的民族认同和国家认同的问题?熊鹰在《帝国的书写:日本在台湾及“伪满洲国”的文学图景》中以“满洲作家”大内隆雄为例提供了一个有益的视角,她通过分析指出,1937年前,生活在“满洲”的包括大内隆雄在内的作家对日本的认同多止于民族,而他们的国家认同和国民认同却给了“满洲国”,而到了1940年代,这些作家却往往“回归日本”,将自己的国民意识和民族意识统一到日本帝国的现实当中。苏夏教授在书中也提到了大内隆雄,并把他和橘樸视作坚定的泛亚洲主义者。既然帝国主义曾是一种溢出国家边界的历史存在,那么是否应该在帝国与民族国家的夹缝和褶皱处重审在“满洲”的日本“平民”?

第二个问题,从1905到1945并不是均质的四十年,“九一八事件”是一个截然的转折,翌年伪满洲国成立,定“都”长春,更名为“新京”,直至1945年战败,这样的一个转折也内在于本书的叙述逻辑。但需要注意的是,日俄战争之后、九一八事变之前,中国中央政府和东北地方政府面对的是极为艰难和复杂的局面——铁路线和最发达的港口城市都被日俄列强占据,他们为了争取和维护自己的主权也做出了很多努力。日俄战争后,清政府已经意识到经略东北的重要性,1907年4月宣布东北改建行省以代替之前的将军制,并设置督抚,徐世昌作为首任总督全权管理东三省新政改革,积极推进东三省一体化,这是非常重要的一个变化。因而在讨论日本人在中国东北早期的殖民统治时,是否也应考虑到中央政府对东北的行政管辖能力逐渐强化的背景。

责任编辑:彭珊珊

校对:丁晓

原地址:https://chinesefood8.com/23469.html版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。

本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

上一篇:说重名 文/初红