王启发,中国社会科学院古代史研究所二级研究员。

摘要:皇侃是南北朝时期经学注疏学发展中重要的南学代表,他的《礼记义疏》和北朝熊安生的同名著述一样,在唐代孔颖达的《礼记正义》当中有比较多的保留,陆德明《经典释文•礼记音义》也有很多字词音义和断句方面的对比,使后世得以看到皇侃礼记学的基本内容,以及其在郑玄《礼记注》的基础上对《礼记》解说所体现的学术特点。通过分析孔颖达对皇侃解说所表现的取舍态度、议论和评判,还有后世礼家及学者对皇解与孔疏所作的评议,皇侃礼记学的价值和经学史意义也得以呈现。

关键词:皇侃;礼记学;孔颖达;后世礼家;经学史

一 皇侃和他的《礼记义疏》皇侃作为南北朝时期经学注疏学继承与发展中的南学代表,与北朝的熊安生齐名,在汉唐之间的经学史上有着比较重要的地位。完整的皇侃《礼记义疏》在历史上就已经失传了,而在唐代孔颖达的《礼记正义》当中,则引述和保留了很多皇侃《礼记义疏》的文字,在数量上超过了对熊安生的引述,清人马国翰辑《玉函山房辑佚书》中有所汇集[1]。粗略统计,其中称引“皇氏”有近400处,其中称“皇氏云”有200余处,称“皇氏以为”有近50处。此外,在唐代陆德明《经典释文•礼记音义》中,也保留有50余条皇侃对《礼记》各篇中一些字词音义的标注。从这些资料当中可以看到皇侃礼记学的一些特点。

孔颖达在《礼记正义序》中评价皇侃时说:“皇氏虽章句详正,微稍繁广,又既遵郑氏,乃时乖郑义,此是木落不归其本,狐死不首其丘。”又针对这样的弊病,而称其“未为得也”,并且对其解说内容大加非议的地方很多。也正因为如此,孔颖达对皇侃解说内容的保留就是比较有限的了,常常以“略而不载”的方式对待,即如孔颖达在《礼记正义•郊特牲》中所说:“皇氏于此经之首,广解天地百神用乐委曲,及诸杂礼制,繁而不要,非此经所须。又随事曲解,无所凭据,今皆略而不载。其必有所须者,皆于本经所须处各随而解之。他皆仿此。”还有在《礼记正义•曲礼上》“夫礼者,所以定亲疏,决嫌疑,别同异,明是非也”一句后面,孔颖达说:“但嫌疑同异是非之属,在礼甚众,各举一事为证。而皇氏具引,今亦略之。”因此可以说,我们今天所能看到的孔颖达《礼记正义》中所保留的皇侃之说,在内容上是有所取舍的。

因为孔颖达《礼记正义》首先是全文保留了郑玄注,而且对其他后世注者的议论和评价也都是以郑注为标准的,那么对于皇侃解说的内容,也是在郑注的标准之下加以评判的,从而既有肯定的评价,也有否定的评价,还有不确定的判断等几个方面。在我们今天看来,则可以集中概括为三个方面是皇侃对郑注的引申和发挥,二是皇侃解说与郑注的不同,三是在皇侃关注的问题上所体现出的礼学见解如何。焦桂美《南北朝经学史》一书有专门章节对皇侃《礼记义疏》的特色及经学成就有所论述,潘斌《皇侃〈礼记〉学探论》、华喆《孔颖达〈礼记正义〉取舍皇侃疏研究》等文中对其礼学特点也有探讨和概括性总结,都是值得参考的相关研究[2]。

二 皇侃《礼记义疏》的基本内容及其特点(一)对郑注的引申和发挥

正如孔颖达所评价的那样,皇侃在解说《礼记》本文章句的时候,有着“既遵郑氏”的一面,也就是在郑玄注的基础上进行一些引申和发挥。

例如《礼记•曲礼上》“敖不可长,欲不可从,志不可满,乐不可极”一句,郑玄注云:“四者慢游之道,桀、纣所以自祸。”于此,孔颖达说:“案《尚书》《史记》说纣恶甚多,不可具载。”接着就直接引述了皇侃的解说,皇氏云:“斮朝涉之胫,剖贤人之心,是长敖也。糟丘酒池之等,是从欲也。玉杯象箸之等,是志满也。靡靡之乐,是乐极也。桀之为恶,唯有民队涂炭,淫于妹嬉之事,虽史传不言四事,亦应俱有四者之恶,故纣焚宣室,桀放南巢,但‘天作孽,犹可违,自作孽,不可逭’,桀、纣皆自身为恶,以致灭亡,故云‘自祸’也。”这里皇侃以列举一些历史记载中的现象,来证明郑玄注所讲的桀纣作恶多端自取灭亡的情况。可以说是对郑玄注的引申。“斮朝涉之胫,剖贤人之心”出自《尚书•泰誓》;相关诸说多见于先秦两汉诸子记述,如《韩非子•喻老》有“昔者纣为象箸……纣为肉圃,设炮烙,登糟丘,临酒池,纣遂以亡”的记述,《吕氏春秋•过理》有“糟丘酒池,肉圃为格……截涉者胫而视其髓……杀比干而视其心”的记述,《淮南子•本经训》有“纣为肉圃酒池”,《说苑•反质》有“纣为鹿台,糟丘酒池肉林,宫墙文画,雕琢刻镂,锦绣被堂,金玉珍玮,妇女优倡,钟鼓管弦,流漫不禁,而天下愈竭,故卒身死国亡,为天下戮”,《论衡•语增篇》有“纣为长夜之饮,糟丘酒池,沉湎于酒,不舍昼夜,是必以病”之论,讲的都是殷纣奢靡无道之行。可见皇侃据以引申郑注的解说,在于表明其说的于史有据,持之有故,言之成理。

又如《礼记•月令》“命仆及七驺咸驾”,郑玄注云:“七驺,谓趣马,主为诸官驾说者也。“趣马”一词作为职官名,见于《尚书•立政》《周礼•校人》,为掌马之小官。由郑注可知“七驺”属此。皇氏则云:“天子马有六种,种别有驺,则六驺也。又有总主之人,并六驺为七,故为七驺。”这也是对郑玄注的引申,具体讲明“七驺”的含义。从此说的后世影响来看,宋明不少礼学著述多将皇侃此说淹没在了孔颖达的疏语当中,如宋卫湜的《礼记集说》卷四十、元吴澄的《礼记纂言》卷六下、明胡广撰《礼记大全》卷六、丘濬的《大学衍义补》卷一百二十四等皆是。而清代学者如郝懿行的《礼记笺•月令》、朱彬的《礼记训纂》卷六则以称引皇侃之说作为对“七驺”的解释,也可见清代学者的严谨。

再比如《礼记•丧服小记》“为慈母后者,为庶母可也,为祖庶母可也”一句,郑玄注云:“谓父命之为子母者也,即庶子为后,此皆子也,传重而已。”皇侃则有云:“此郑注总解经慈母、庶母、祖庶母三条也,皆是庶子父命之使事妾母也,故云‘父命为子母’也。”皇侃所言在于强调郑玄注文解义的重点在于“父命”上,从而使经义更为明确。

还有,《礼记·郊特牲》“故春褅而秋尝”,郑玄注云:“此‘褅’当为‘檜’字之误也。《王制》曰:‘春禴夏褅。’”皇氏云:“此既破褅为禴,故于《祭统》春褅秋尝,不复更破,从此可知也。”我们知道,所谓破字是训诂学上以本字纠正误字的意思。这里皇侃是说郑玄将错误的“褅”字转换成正确的“禴”字后,对经文中再重复出现同样的字例就不再加以指出的情况。

再有,《礼记•内则》“由命士以上及大夫之子,旬而见”,郑玄注云:“‘旬’当为‘均’,声之误也。有时適、妾同时生子,子均而见者,以生先后见之。既见乃食,亦辟人君也。《易•说卦》‘坤为均’,今亦或作‘旬’也。”于此,皇氏则云:“母之礼见子,象地之生物均平,故引《易》以为‘均’。”不过,孔颖达《礼记正义》认为,郑玄注引《易》确实有如皇侃所言“象地之均平”的意思,但是皇侃只是将郑玄的解释限定在“母之礼见子”上则是不恰当的,孔颖达认为:“若然,按《周礼•均人职》云‘上年公旬用三日’,郑注亦引《易》‘坤为均’,岂是母见子之礼!皇氏说非也。”

可见,这里孔颖达对皇侃之说既有认同,也有否定。对此,清代臧庸(镛堂)《周易郑注叙录》在引述郑注《内则》“由命士以上及大夫之子旬而见”及孔疏条下,有评议说:“按象地之均平,盖本先师《易》注,故皇氏据之以说礼。然郑注引《易》之意,则当从孔说。”[3]可以说,王氏也是一方面注意到皇侃引郑玄调易注》来解说《礼记》,同时也认同孔颖达的判断。

此外涉及一些名物制度的解释,皇侃也是在郑注的基础上有详细说明。例如《礼记•少仪》“祭祀之美,齐齐皇皇”,郑玄注云:“齐齐皇皇,读如归往之往。‘美’皆当为‘仪’字之误也。”皇氏云:“谓心所系往。孝子祭祀,威仪严正,心有继属,故齐齐皇皇。”显然,皇侃是在着重强调说明祭祀礼仪场面上祭祀者的心之所系、心之归往的状态。清江永《礼书纲目》卷七十六、段玉裁《说文解字注》卷七篇上,都对皇侃此说有所引述,可见对其说的重视。

又如《礼记•文王世子》“其公大事,则以其丧服之精粗为序……”句下,郑玄注云:“其为君虽皆斩衰,序之必以本亲也。”皇氏则云:“以为丧服以粗为精,故郑注《杂记》云‘臣为君三升半'微细焉,则属于粗。是知斩为精,齐为粗。”这是皇侃引述不同篇中有关的郑玄注而加以引申说明的例子。

再如《礼记•丧大记》“公之丧,大夫俟练,士卒哭而归”,郑玄注云:“此公,公士、大夫有地者也。其大夫、士归者,谓素在君所食都邑之臣。”皇氏云:“素,先也。君所食都邑,谓公士、大夫之君采地,言公士、大夫在朝廷而死,此臣先在其君所食之采邑,故云‘素在君所食都邑之臣’,君丧而来服,至小祥而各反,故云归也。”这里皇侃是对郑玄注的进一步引申来解释经文的含义。孔颖达评价说:“皇氏所解于文为便。”这是对皇侃解说的肯定。

再如《礼记•玉藻》“衣正色,裳间色”,郑玄注云:“谓冕服,玄上縷下。”皇氏则云:“正谓青、赤、黄、白、黑,五方正色也。不正谓五方间色也,绿、红、碧、紫、駵黄是也。青是东方正,绿是东方间,东为木,木色青,木剋土,土黄并以所剋为间,故绿色青黄也。朱是南方正,红是南方间,南为火,火赤剋金,金白,故红色赤白也。白是西方正,碧是西方间,西为金,金白剋木,木青,故碧色青白也。黑是北方正,紫是北方间,北方水,水色黑,水剋火,火赤,故紫色赤黑也。黄是中央正,駵黄是中央间,中央为土,土剋水,水黑,故駵黄之色黄黑也。”这里,皇侃对颜色上的正色和非正色的进行了细致的说明,便于理解经文含义,也有丰富和补充郑注的性质。后世礼记学及其他经学著述对皇氏此说多有称述,如宋邢昺《论语注疏解经》卷十七“子曰:恶紫之夺朱也(孔曰:‘朱,正色。紫,间色之好者。恶其邪好而夺正色。')”句后、宋孙奭《孟子注疏》在《题辞解》“佞伪驰骋,红紫乱朱”句后、卫湜《礼记集说》卷七十三、宋魏了翁《礼记要义》卷十三“五方正色间色”条下,清蔡孔圻《经学提要》卷十一引《玉藻疏》、清江永《乡党图考》卷六《红紫考》、清朱彬《礼记训纂》卷十三、清孙希旦《礼记集解》卷二十九,等等,足见皇侃说的经学影响所及。

还有,如《礼记•曾子问》有曾子问曰:“古者师行,必以迁庙主行乎?”孔子曰:“天子巡守,以迁庙主行,载于齐车,言必有尊也。”在此处未见郑玄有所注文。而对于“迁庙主行”,皇侃则有解释说:“谓载新迁庙之主。”这可以说是补充性解说。孔颖达对此称:“义或然也。”又在随后的经文中,有曾子问:“古者师行无迁主,则何主?”孔子答曰:“主命。”曾子又问:“何谓也?”孔子回答说:“天子诸侯将出,必以币、帛、皮、圭告于祖祢,遂奉以出载于齐车以行。每舍奠焉,而后就舍。”针对孔子的话,郑玄有注解释说:“以脯酿礼神,乃敢即安也。所告而不以出,即埋之。”针对郑注,皇氏则称:“谓有迁主者,直以币、帛告神,而不将币、帛以出行,即埋之两阶之间。无迁主者,加之以皮圭告于祖祢,遂奉以出。”此处可见,皇侃是在郑玄注的基础上进一步对经文的“有迁主”“无迁主”的两种情形加以解说,使经义更加明了清晰。

(二)对郑玄无注处的解说

除了引申和发挥郑玄注之外,皇侃在郑玄没有出注或未做详细说明的地方,也多有解说,这既可以看作是对郑玄解说的补充,也可以说是皇侃礼学见解的体现。尽管不一定均为孔颖达等后世经注家所认同,但毕竟体现出了南朝礼学的代表性学说风貌,反映了那一时代的学术取向。

比如《礼记•檀弓上》“子思之哭嫂也为位”,郑玄注云:“善之也。礼,嫂叔无服。”郑玄并未对子思作注解。而孔颖达《礼记正义》中说:“此子思哭嫂,是孔子之孙,以兄先死,故有嫂也。”并称:“皇氏以为原宪,字子思。”也就是说皇侃在解说中认为这里的“子思”是指孔子弟子原宪。确实,根据司马迁《史记•仲尼弟子列传》的记载有:“原宪字子思。”同时还记载其与孔子的问对:“子思问耻。孔子曰:‘国有道,穀。国无道,穀,耻也。’”又“子思曰:‘克伐怨欲不行焉,可以为仁乎?’孔子曰:‘可以为难矣,仁则吾弗知也。’”这两句问对也见于《论语•宪问》,但是原文为“宪问耻”,并没有说是子思。因此孔颖达对皇侃的解说不以为然地辨析说:“若然,郑无容不注,郑既不注,皇氏非也。”孔颖达的意思是说,如果经文指的真是原宪,那么郑玄不会不注明的;而既然郑玄没有特别就这个“子思”出注说明,也就是默认为孔子之孙子思(孔伋)而非他人,所以皇侃这里的注解是不确切的。

不过,后世学者也有认同皇侃解说而有所考辨者,如清代学者阎若璩在考证孔子之孙孔伋(子思)“无兄”的史实过程中提出:“子思有兄,生于子思有嫂;子思有嫂生于《檀弓》误解子思之哭嫂也,为位妇人倡踊。康成以子思即孔伋,皇氏以为原宪字子思,皇氏说是。”并推进一步根据《史记•仲尼弟子列传》指出,包括原宪、“弟子燕伋字思’,“当时固有三子思矣,奈何必取我乃无兄之子思坐以哭嫂哉!”[4]此外,另一位清代学者赵绍祖(1752-1833)也注意到这个问题,从古人称呼“名”和“字”的不同上而倾向皇侃的说法,称:“孔疏:‘皇氏以为原宪,字子思。郑既不注,皇氏非也。’余案:曾子,子思之师,师不当以字称弟。下章曾子谓子思曰:‘伋,吾执亲之丧也。’呼其名者是也。此恐当从皇氏,不然‘子思之哭嫂也’以下,是记礼者之辞,非曾子之善之也。又不然,此曾子是曾申。”[5]从这些分析可见,皇侃之说是有其合理性的。

当然,为孔颖达所认同的皇侃解说也是有的,比如《礼记•月令》“挺重囚,益其食”,郑玄注云:“挺犹宽也。”再无详解。因此孔颖达指出:“‘益其食’‘挺重囚’连文,郑又无注。皇氏以为增益囚之饮食,义当然也。”而对北朝熊安生之说的评价与此不同“熊氏以为益群臣禄食,其义非也”。我们参考后世的经注可知,都是将经文连读,宋人马晞孟解释说:“益重囚之食,不以其罪废不忍人之政也。”[6]元代陈澔《礼记集说》称:“重囚禁系严密,故特加宽假,轻囚则不如是。益其食者,加其养也。”清代孙希旦《礼记集解》也说:“重囚禁系严密,是月少宽之,而且益其食,恐其暑热以致也。”[7]由此可见,后世的解说与皇侃—致。而熊安生的解说将经文分为两句,意思就大为不同。

此外,涉及郑玄无详注,或诸儒无解说的内容,皇侃有解说而为孔颖达完全采用的内容。比如《礼记•内则》“蜗醢而蓏食、雉羹……卵盐”,郑玄注云:“自蜗酿至此二十六似皆人君燕所食也。”对于“自蜗酿至此二十六物”的具体所指和名目,皇侃说:“蜗,一也。窳食,二也。雉羹,三也。麦食,四也。脯羹,五也。鸡羹,六也。析稌,七也。犬羹,八也。兔羹,九也。濡豚,十也。濡鸡,十一也。濡鱼,十二也。濡鳖,十三也。自此以上,醢之与酱,皆和调濡渍鸡豚之属,为他物而设之,故不数矣。自此以下,醢及酱各自为物,但相配而食,故数之。腶脩,十四也。蚳醢,十五也。脯羹重出。兔醢,十六也。麋肤,十七也。鱼醢,十八也。鱼脍,十九也。芥酱,二十也。麋酿,二十一也。醢,二十二也。酱,二十三也。桃诸,二十四也。梅诸,二十五也。卵盐,二十六也。”对此,孔颖达直言:“诸儒更无所说,今依用之。”

(三)对郑注以及《礼记》本文的指误

皇侃除了遵照郑玄注的解说对《礼记》本文进行解释之外,当他发现郑注的疏误时,也会直截了当地指出来而不为尊者讳,这也是一种实事求是的治学态度。

比如,在《礼记•檀弓下》“弁绖葛而葬,与神交之道也”句后,郑玄注云:“接神之道,不可以纯凶。天子诸侯变服而葬,冠素弁,以葛为环绖,既虞卒哭,乃服受服也。”对此,皇氏云:“《檀弓》定本当言‘既虞'与《丧服》注会云‘卒哭’者,误也。”皇侃的意思是说,《檀弓》本文是讲“既虞”,郑玄此处注与《丧服》注都讲“卒哭”,这是有误的。而孔颖达的疏解,则说明了郑注的理由,《礼记正义》说:“云‘卒哭,乃服受服也’者,以受服者无文,故郑解不定。《丧服》注:‘天子诸侯既虞,大夫士卒哭,乃受服。’此云‘卒哭乃受服’,是不定,《丧服》以大夫以上卒哭与虞,其月不同;士虞与卒哭同在一月,故解为大夫以上既虞,士卒哭受服。”这样看来,皇侃的说法是否失之武断,也值得推敲。

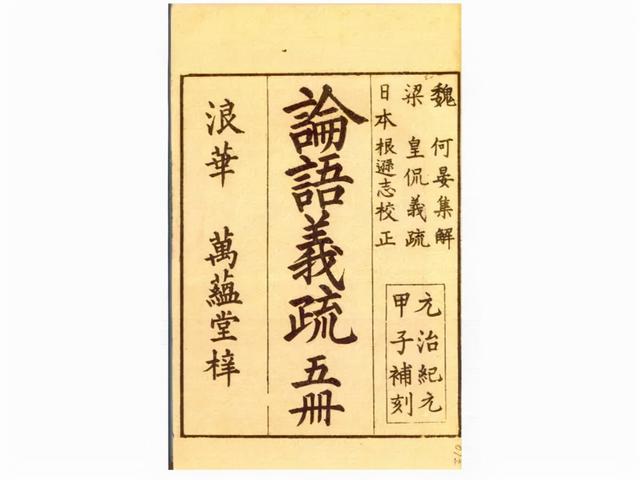

还有,不限于对郑玄注《礼记》的文字,对涉及郑玄注《论语》的文字,皇侃也直接指明其误。如《礼记•明堂位》“有虞氏之两敦,夏后氏之四琏,殷之六瑚,周之八簋”,于此郑玄注云:“皆黍稷器,制之异同,未闻。”而孔颖达引郑注《论语》有云:“夏曰瑚,殷曰琏。”皇侃显然也注意到郑玄此说,但是与其理解不同,所以他说:“郑注《论语》误也。此言两敦、四琏、六瑚、八簋者,言鲁之所得唯此耳。”其实,从《论语注疏》所引郑玄注看,不过是称“包曰”而引述了包咸所谓“瑚琏,黍稷之器,夏曰瑚,殷曰琏,周曰簠簋”的说法。对此,孔颖达折衷地说:‘如《记》文,则夏器名琏,殷器名瑚。而包咸、郑玄等注此《论语》,贾、服、杜等注《左传》,皆云夏曰瑚。或别有所据,或相从而误也。”其中,也应该是对皇侃之说的部分肯定。而且,在皇侃的《论语义疏》中也说:“《礼记》云‘夏之四琏,殷之六瑚'今云夏瑚,殷琏,讲者皆云是误也。故栾肇曰‘未详也’。”不过,直到南宋朱熹《论语集注》,还是保留了与郑玄一致的“夏曰瑚,商曰琏”的说法,所以清代王鸣盛在引述皇侃之说时又称“朱子仍郑误”,即是指此[8]。再有,《礼记•曾子问》“古者男子外有傅,内有慈母,君命所使教子也,何服之有”,郑玄注云:“言无服也。此指谓国君之子也。大夫士之子,为庶母慈己者服小功,父卒乃不服。”那么,按照郑玄《仪礼•丧服》注所云:“士之妻自养其子,则不得有庶母慈已。”所以孔颖达说:“此云大夫士者,因大夫连言士耳,其实士无庶母慈已者。”然而,皇侃则直截了当地说:“有士误也。”也就是认为郑玄在这里提到“士”是不妥当的。

另外,皇侃还有直接指出《礼记》本文当中的错误之处,比如《礼记•曾子问》“祝声三,曰:‘某之子某,从执事敢见。’”皇侃说:“于时未立子名,不得云某氏之子某从执事。下有‘某’字者,误也。”不过,孔颖达则指出:“今按定本及诸本皆有‘某’字。”再有《礼记•杂记下》“功衰,吊,待事,不执事。”郑玄注云:“谓为姑、姊妹无主,殡不在己族者。”孔颖达则说:“‘功衰,吊’本又作‘大功衰,吊’。庾云‘有大字,非’。”又说:“此云‘功衰’,他本或云‘大功衰’。皇氏云:‘有大字者,误也。’”可见,根据郑玄注,皇侃和庾氏一样认为有“大”字是错误的。这两处的指误都是涉及《礼记》传本的问题。

(四)关于异代法之说

还有几处的解说,皇侃提出了“异代法”“异代礼”之说,也就是对属于不同时代的礼法的认定和解释,更多是以周代礼制为标准。

例如《礼记•祭义》“见间以侠甒,加以郁鬯以报魄也”,郑玄注除了讲到“见间”当为“覸”—字之误外,还说:“覸以侠甒,谓杂之两甒醴酒也。”孔颖达《礼记正义》针对郑注说:“云‘两甒醴酒也’者,以《士丧礼》《既夕》等皆以甒盛醴,故知醴酒也。”并且进一步推测《祭义》本文说:“此用甒者,盖是天子追享朝践用大尊,此甒即大尊。或可子男之礼。《礼器》云‘君尊瓦甒’,谓子男也。皇氏以为异代法也。”这里,孔颖达讲明了皇侃认为《祭义》与《礼器》所记不同,两者应该属于异代法。那么对比看一下《礼记•礼器》的本文及郑注《礼器》所云“五献之尊,门外缶,门内壶,君尊瓦甒。此以小为贵也”,郑玄注云:“五献,子男之飨礼也。”孔颖达《礼记正义》则云:“‘君尊瓦甒’者,君尊,子男尊也,子男用瓦甒为尊,故云君尊。瓦甒云君尊,则壶、缶但饮诸臣也。”涉及异代法的认识,与郑玄注三礼的宗旨有密切联系,孔颖达在《礼记正义•王制》就说:“参验上下,并与《周礼》不同,不可强解合之为一。此《王制》所陈,多论夏殷之制。《夏传》所说,又非周代之礼。郑之所注者,当据异代法也。”那么,皇侃或也是遵循郑玄的原则,对《礼记》篇章中类似的相同与不同的礼仪现象均作为异代法来看待。

又如《礼记•玉藻》“君羔幦虎植”,郑玄注云:“此君斋车之饰。”皇侃则云:“君,谓天子、诸侯也。《诗》云‘浅幭’,以虎皮为幭,彼据诸侯与玄衮、赤舄连文,则亦齐车之饰。此用羔幦者,当是异代礼。或可《诗传》据以虎皮饰幦,谓之浅幭也。”“浅幭”见于《诗•大雅•韩奕》“鞹鞃浅幭,鞗革金厄。”这里,皇侃将用“羔幦”与用“虎幦”即浅幭的不同,也是当作异代法来看待的。

再如,《礼记•曾子问》“昔者鲁昭公少丧其母,有慈母良,及其死也,公弗忍也,欲丧之。……公曰:‘古者天子练冠以燕居。’公弗忍也,遂练冠以丧慈母。丧慈母自鲁昭公始也。”对此故事,郑玄先是注明此非昭公,未知何公,随后又注云:“公之言又非也。天子练冠以燕居,盖谓庶子王为其母。”而针对“天子服练冠者”,孔颖达引述皇侃的说法:‘若適小君没则得伸。若小君犹在,则其母厌(压)屈,故练冠也。所以不同大夫士为后著緦服,必练冠者,以大夫士为母本应三年,以为后压屈,故降服緦麻。王侯庶子为母本练冠,故今应(还)练冠,此乃异代之法。”按照皇侃的理解,古者原本是行“练冠”,而后来变成服“緦麻”,已是属于不同时代的礼法。孔颖达又对皇侃所谓“此乃异代之法”的说法有所说明,其云:“按《丧服》緦麻章云:‘庶子为后、为其母緦。’郑注《服问》云:‘庶子为后、为其母緦。’则是周法,天子、诸侯、大夫、士,一也。凡言古者,皆据今而道前代,此经既云古者天子为其母,则是前代可知也。以经无明文,故郑注云‘盖谓庶子上(王)为其母’。盖是疑辞也。”可以说,皇侃以“异代之法”来解释古今之礼传承上的不同,意义在于对礼仪制度和礼经理解上的通洽。

(五)对《礼记》本文及郑玄注一些字词的音义和断句的标注

在皇侃的礼记学当中还有一个重要方面,就是他对《礼记》本文及郑玄注一些字词的音义断句的标注。这方面的信息主要保留在唐代陆德明《经典释文•礼记音义》当中,有50余条。主要有读音(包括标音、反切、如字)、解义(包括解异、篇名)、绝句方面的例证。

我们知道,先秦典籍在汉唐之间传承的过程中,其文字和音义多有转变而至不易通读,所以有汉魏经师对经典加以注释,考辨字句和标音释义,以确定所要标注的字在具体语境中的读音和意思,便于读者通顺地习读经文和注文。而陆德明的《经典释文》就是在汉魏南北朝经学家工作基础上的继续。例如在《礼记•曲礼上》的“敖不可长,欲不可从,志不可满,乐不可极。四者慢游之道,桀纣所以自祸”一段中一些字的标音就有体现,《经典释文》称:“敖,五报反,慢也。王肃五髙反,遨游也。长,丁文反。卢植、马融、王肃并直良反。欲如字。从,足用反,放纵也。乐音洛,皇侃音岳。”[9]这里提到不同时代经学家的各种标音,可见这些内容也是汉唐经学的一个重要组成部分。皇侃在这个方面的工作则有如下的例证。

1.读音标注

陆德明所记皇侃对《礼记》本文或郑玄注文当中的一些字的读音标注,有标音、反切和如字的三种形式。

(1)标音

首先,在“乐”字的读音上,陆德明指出了皇侃的标音及与徐邈[10]和庾蔚之[11]的异同。比如,《礼记•曲礼上》的“乐不可极”,《礼记音义》云:“乐,旧音落,皇侃音岳。”《郊特牲》的“《武》壮,而不可乐也”,《礼记音义》云:“乐,皇音洛,下同。徐五孝反。”《乐记》的“独乐其志’,《礼记音义》云:“独乐,皇音洛,庾音岳。”《祭义》“乐自顺此生”,《礼记音义》云:“乐音岳,皇五孝反。”值得注意的是,同一个“乐”字,在皇侃那里就有三种读音标注形式,即“音岳”、“音洛”、“五孝反(音药)”,也体现出“乐”字在当时的三种读法有不同的语境。

值得关注的是,有关经典中文字读音的义理性问题,后代学者有所讨论。南宋杨简曾经说过:“古者制字,一而已矣。其有转音,多后世所增益。”但是,在不同的音读方面意思也是不同的。他指出《论语》“知者乐水,仁者乐山”两句,其中的两个“乐”字如果“并五教反’,“则尤为害道”。杨简的理由是:“夫五教反者,好乐切著之谓也。若夫‘知者乐水,仁者乐山'则不可以好乐切著为义也”。而且“自孔子犹无得而形容,姑托喻于水,托喻于山而已。圣人尚不得而言,岂好乐切着之可言哉”?杨简由此批评说:“后世陋儒不知道,拘于音训家转音一定之说,至于害道,殊为不可。”[12]可见,当同一字有不同读音时,或有各自代表着的深奥道理在其中,不可混淆。有意思的是,陆德明《经典释文•论语》此处就作“知者乐,五孝反,下同。”这恰与杨简的认识不同。无独有偶,偏偏又有清代学者潘维城针对陆德明之说指出:“笺:《释文》‘乐,五孝反’,疑误。乐当音洛,若读五孝反,则上文已有,不烦更音矣。”[13]如此说来,上引《祭义》“乐自顺此生”,皇侃作“五孝反”,应当是区别于杨简和潘维城所说的情况的吧。

其次,在“行”字的读音上,例如《曲礼上》的“敦善行而不怠’,《礼记音义》云:“行,下孟反,皇如字。”《檀弓下》的“行并植于晋国”,《礼记音义》云:“行,旧下孟反,皇如字。”《中庸》的“力行近乎仁’,《礼记音义》云:“行,皇如字,徐下孟反。《儒行》的“行必中正’,《礼记音义》云:“行,皇如字,旧下孟反。”又《儒行》的“其行本方立义”《礼记音义》云:“行,皇音衡,又下孟反。”这里,一个“行”字,皇侃有如字和“音衡”两种标注形式,以如字为多。

还有对其他包括郑注在内的以同音字作的标音,比如《礼运》“所以傧鬼神也”,《礼记音义》云:“傧,皇音宾,敬也。旧必信反。”《中庸》:“《诗》曰:嘉乐君子”,《礼记音义》云:“嘉,戸嫁反。《诗》本作‘假’,音同。假,嘉也。皇音加,善也。”《中庸》“言前定则不跲”,《礼记音义》云:“跲,其劫反,皇音给,踬也。”这三处是对本文的标音,均有指义性说明。又如《礼记•文王世子》“终之以仁也”,郑玄注云:“州里(骥)于邑是也”《礼记音义》云:“皇音冀,冀,及也;本又作恺,又作骏,骏亦作骥。”《丧服小记》“庶子不祭殇与无后者”,郑玄注云:“宗子之诸父无后者,为墠祭之。《礼记音义》云:“墠,皇音善,徐徒丹(单)反。《深衣》“纯袂、缘、纯边”,郑玄注云:“缘,錫也。”《礼记音义》云:“緆,徐音以豉反。皇音锡。”这二处都是对郑玄注文的标音。

(2)如字

如字是古代汉语中标音的一种方式,标明其作本字的读音,以区别另有的读音,除了前面提到过的“行”字外,皇侃《礼记注》中这样的例证还有不少,如《曲礼上》“礼闻取于人”,《礼记音义》云:“取,皇如字,谓取师之道。”又《檀弓上》“夫由賜也见我’,《礼记音义》云:“夫,旧音扶,皇如字,谓丈夫,即伯高。”这两处标音的指义性还是很明确的。《檀弓上》“称家之有亡’,《礼记音义》云:“有亡,皇如字,无也。一音无。《檀弓下》“故以其旗识之”,《礼记音义》云:“识,式至反,皇如字。”这两处,前者在于指义,后者只是标音。

还有与徐邈及旧有标音的对比。例如《礼运》“所以治政安君也’,《礼记音义》云:“治,皇如字,徐直吏反,下文注‘以治事’同。”又《郊特牲》“束帛加璧,往德也’,《礼记音义》云:“往,皇如字,徐于况反。《内则》“同藏无间”,又《礼记音义》云:“间,徐‘间厕’之‘间'皇如字读。”《大传》“系之以姓而弗别’,《礼记音义》云:“别,皇如字,旧彼列反,注及下同。”

(3)反切

一方面是对《礼记》本文,例如《礼记•曲礼上》“乐不可极”,《礼记音义》云:“极,如字,皇纪力反。”又如《檀弓上》“夫由賜也见我”,《礼记音义》云:“见如字,皇贤遍反。”再如《郊特牲》“所以附远厚别也”,《礼记音义》云:“远,皇于万反。”另外有与旧说的对比,例如《曾子问》“祝曰:孝子某’,《礼记音义》云:“祝,皇之六反,旧之又反,下同。”又如《玉藻》“造受命于君前’,《礼记音义》云:“造,皇七报反,旧七刀反”。还有与徐邈反切用字不同的对比,例如《檀弓下》“愠,哀之变也”,《礼记音义》云:‘愠,庾、皇纡粉反,积也。又纡运反,怨恚也。徐又音郁。”再如《玉藻》“著冠于武’,《礼记音义》云:“著,皇直略反,徐丁略反。”

另一方面是对郑玄注文,例如《表记》“则民有所惩”,郑玄注云:“惩,谓创艾。《礼记音义》云:“乂,本又作艾,鱼废反,皇鱼盖反。”再如《乡饮酒义》“主人之所以自絜而以事宾也”,郑玄注云:“絜,犹清也。”《礼记音义》云:“清如字,皇才性反。”也有与徐邈反切用字不同的对比,例如《玉藻》“士介拂枨”,郑玄注云:“枨,门楔也。”《礼记音义》云:“楔,徐古八反,皇先结反。”又如《丧服小记》“生不及祖父母、诸父、昆弟,而父说丧”,郑玄注云:“说,读如‘无礼则说’之说。《礼记音义》云:“说,皇他活反,徐他外反,注及下同。”再如《内则》“去其饵”,郑玄注云“饵,筋腱也”,《礼记音义》云:“腱,徐其偃反,皇纪偃反。”还有《中庸》“洋洋乎如在其上”,郑玄注云:“洋洋,人想思其傍儍之貌。”《礼记音义》云:“其傍,皇薄刚反,谓左右也。徐方冈反。”

2.解义

解义是皇侃对《礼记》本文或郑玄注当中的某些字的字义的标示,体现出皇侃的具体理解,在陆德明《经典释文•礼记音义》中有不少保留。

例如《孔子闲居》“弛其文德”,《礼记音义》云:“弛,徐式氏反,一音式支反,注同。皇作‘施'。”对于郑玄注所云:“弛,施也。”《礼记音义》称:“弛,如字。皇本作‘施,布也。’”可见,这里皇侃对《礼记》本文和郑玄注都有不同的文本表示。

又如《缁衣》“有国家者章义瘅恶’,《礼记音义》云:“义,如字,《尚书》作‘善'皇云:‘义,善也。’”还有《缁衣》“《小雅》曰‘匪其止共’”,《礼记音义》云:“共,音恭,皇本作‘躬',云‘躬,恭也。’”《大学》“迸诸四夷”,《礼记音义》云:“迸,比孟反,又逼诤反。诤音争斗之争。皇云:‘迸犹屏也。’”这几条是皇侃对《礼记》本文字义的解说。

再如《丧服四制》“资于事父以事君”,郑玄注云:“资,犹操也。《礼记音义》云:“操,七刀反,皇云:持也。’”《礼运》“作其祝号”,郑玄注云:“《周礼》祝号有六,五曰齍号”,《礼记音义》云:“齍音咨,皇云:黍稷。’”《玉藻》“诸侯荼,前诎后直”,郑玄注云:“荼,读为‘舒迟’之‘舒’。舒懦者,所畏在前也。”《礼记音义》云:“懦,乃乱反,又奴卧反,怯懦也。又作儒,人于反,弱也。皇云:‘学士。’”这几条则是皇侃对郑玄注中的字义所作的解说。

3.篇名、解异、绝句

皇侃还有对《礼记》篇名认识上的见解,如对《投壶》篇,郑云:“投壶者,主人与客燕饮讲论才艺之礼也。《别录》属吉礼,亦实《曲礼》之正篇也。”《礼记音义》云:“皇云:‘与射为类,宜属嘉礼。’或云宜属宾礼也。”

另外就是对文句中的加字与否的认识,如《曲礼下》“男女相答拜也’,《礼记音义》云:“一本作不相答拜,皇云:‘后人加不字耳。’”不过,对此,郑玄注有云:‘嫌远别不相答拜以明之。”又孔颖达《礼记正义》则称‘男女相答拜也’者,男女宜别,或嫌其不相答,故明虽别,必宜答也。俗本云:‘男女不相答拜。’礼,男女拜,悉相答拜,则有‘不’梁(字)为非,故郑云:‘嫌远别不相答拜以明之。’”可见孔颖达和皇侃的认识接近。但是,清代学者洪颐煊并不认同孔颖达对郑玄注的理解而提出:“颐煊案‘礼,男女拜,悉相答拜’者,是言其亲。此泛言男女当是其疏远者,故郑注:‘嫌远别不相答拜以明之。’据郑注当有‘不’字。”[14]这样,洪氏也就间接地否定了皇侃的说法。

再有在文字断句上的认识,如《内则》“鲂鱮烝,雏烧,雉,芗,无蓼’,《礼记音义》云:“烝,皇绝句,之丞反。……贺读‘鲂鱮烝雏’为句。烧如字,一音焦,皇绝句。雉,皇此一句,一读‘雉芗’为句。”按照陆德明的记述,“鲂鱮烝’,“雏烧’,在皇侃看来都做单独一句理解,而“雉”字皇侃也不与“芗”为一句,即将“鲂鱮蒸’,“雏烧’,“雉”作三项来解读。这是否就是孔颖达《礼记正义》所作解说的依据呢?其分别解说为:“‘鲂、鱮烝’者,鲂、鱮二鱼皆烝熟之。”又:“‘雏烧’者,雏是鸟之小者,火中烧之,然后调和。”又:‘雉’者,文在烝烧之下,或烧或烝,或可为羹,其用无定,故直云‘雉’。”又:‘芗,无蓼’者,芗谓苏荏之属,言鲂、鱮烝及雏烧并雉等三者,调和唯以苏荏之属,无用蓼也。”由此可见,虽然孔颖达没有明言皇侃的解说如何,但是将陆德明的记述和孔颖达解说对比却透露出皇侃说的孔颖达说的影响。

又如《儒行》“推贤而进达之”,《礼记音义》云:“旧至此绝句,皇以‘达之’连下为句。”《儒行》其全句为“程功积事,推贤而进达之,不望其报”,若按皇侃的断句,就成为“程功积事,推贤而进,达之不望其报”,这样读起来似乎并不妨碍句式的通顺,而句义上似乎更为合理。

通过上述具体的例证我们看到,皇侃《礼记义疏》的内容主要有:对郑注的引申和发挥,对郑玄无注处的解说,对郑注以及《礼记》本文的指误、关于异代法之说、对《礼记》本文及郑玄注一些字词的音义和断句的标注等。这些方面,在承继郑注的基础上而有皇侃自己的主张和判断,也将以《礼记》为核心的经典注疏学引向更为丰富,更具有时代性特色的知识关注点上,为唐代孔颖达《礼记正义》的出现提供了重要的对比和参照性解义与学说,体现出承上启下的经学史意义。那么,从孔颖达对皇侃解说的肯定、否定、存疑等多种的评议,我们又可以更为充分地感受皇侃礼记学的特点与价值。

三 从孔颖达评议及后世影响看皇侃礼记学的经学史价值在唐代孔颖达《礼记正义》当中,除了散见和数量不少对皇侃《礼记义疏》的引述之外,还常常有对比性的评议,或肯定,或否定,根据合理性以定取舍。对于一些不确定然否的解说,则以保留其说方式的存疑。从孔颖达的这些评议,也可以看到皇侃礼记学的一些特点和学术价值。而且,在后世礼学家特别是清代学者的著述当中,也有一些对皇说、孔疏等对比性的议论和评判,又可见皇侃礼记学对后世的影响和价值所在。以下通过一些例证对相关问题进行考察。

(一)孔颖达对皇侃解说直接肯定的例证

先来看孔颖达对皇侃《礼记义疏》解说内容肯定性的评议,除了本论上篇引述过的例证之外,还有不少被孔颖达判定为“义当然也’“皇说是也’“义亦通也”和“故今从焉”“今依用焉”的例证。

例如《礼记•礼器》‘郊血,大飨腥,三献爓,—献孰”一段,郑玄注云:“郊,祭天也。大飨,袷祭先王也。三献,祭社稷五祀。一献,祭群小祀也。爓,沉肉于汤也。血腥爓孰远近备古今也。尊者先远,差降而下,至小祀孰而已。”对于这样的仪节安排设置,也就是孔颖达说的“所以各言者”,皇侃解说道:“此据设之先后,郊则先设血也,后设腥与爓、孰,虽以郊为主,其祭天皆然也;大繪之时,血与腥同时俱荐,当朝事迎尸于户外,荐血、腥也,虽以大飨为主,其宗庙之祭皆然也;其三献之祭,血、腥与爓一时同荐。凡荐爓之时,皆在荐腥之后,但社稷五祀初祭降神之时已埋血,《宗伯》之文是也。至正祭荐爓之时又荐血,此文是也。若群小祀之属,唯有荐孰,无血、腥、爓也,以其神卑故耳。先荐者设之在先,后进者设之居后。”孔颖达则评议说,上述“皆皇氏之说,义当然也”。皇氏的解说,在于进一步讲明郊祭等各种不同的祭祀之礼设牲献祭的先后顺序,而孔颖达认为皇氏的解义是合理的。

对于皇解孔疏,南宋魏了翁《礼记要义》卷十《礼器》第二十一“血腥爓孰远近以尊卑递降”条下,以及魏了翁撰、方回续《古今考》卷三十二“血腥爓熟之异”条下,除了在“先荐者设之在前”的“前”字处与上述引文不同之外,其他则全文照录了皇侃之说和孔颖达的评价。清朱彬《礼记训纂》卷十在《礼器》“郊血,大繪腥,三献爓,一献孰”句下,则是稍有约略地引述了皇侃之说。另外,清孙诒让《周礼正义》卷十,在相关的讨论中也引述皇侃说而有肯定性的评价。其先引述贾公彦《周礼疏》的说法后议论说:“案《礼器》孔疏引熊(安生)氏说同,即贾所本。孔氏驳之云:‘案《诗•小雅》论宗庙之祭云“执其鸾刀,以启其毛,取其血膋”,则是有用血之明文也。熊氏云无血,其义非也。’孔又引皇氏云:‘郊则先设血也,后设腥与爓孰。大飨之时,血与腥同时俱荐。当朝事迎尸于户外,荐血腥也。虽以大飨为主,其宗庙之祭皆然也。’案皇、孔说是也。”孙诒让进一步提供证明说:“《郊特牲》说宗庙之祭,明云血祭盛气也。孔疏谓在堂上制祭后,又荐血腥,时是血与腥同荐也。”[15]由此可见孙诒让对皇侃说的重视。

再如,《礼记•祭义》“反馈乐成,荐其荐俎,序其礼乐,备其百官,君子致其济济漆漆,夫何慌惚之有乎”,郑玄注云:“天子诸侯之祭,或从血、腥始,至反馈,是进熟也。荐俎,豆与俎也。慌惚,思念益深之时也。言祭事既备,使百官助己祭,然而见其容而自反,是无慌惚之思念。”孔颖达《礼记正义》于此处先是指出:“‘反馈乐成’者,此天子、诸侯之祭,血腥而始,及至进是设馔进孰,合乐成毕。定本‘反馈'作‘及’字,至注更释。”随后又提出:“云‘至反馈,是进熟也’者,既以血、腥为始,至于反馈之时,是进孰也。但‘至’与‘反’字,于文为烦,定本又为‘及’字,故皇氏云‘初祭,尸入于室,后出在堂门,尸更反入而设馈’。故云‘及馈’,义当然也。”这几处的“反”字和“及”字的颠倒错用,使人眼花缭乱,或是孔疏传本校定方面的问题。其实简言之,根据孔颖达所引皇侃之说就可以确信,错误的是以“反”作“及”的“及馈”,而正确的是“反馈”,所以孔颖达才说“义当然也”。所以,至少是南宋卫湜《礼记集说》卷一百十、元吴澄《礼记纂言》卷二十三、清郝懿行《礼记笺•祭义》、清朱彬《礼记训纂》卷二十四、清郭嵩焘《礼记质疑》卷二十四所引孔疏均作“故云反馈”。那么,皇侃说对经注文本校勘意义由此可见。

不过也有提出对皇侃之说不同意见者,如清代常增《四书纬》卷二有说:“窃谓‘反’或为‘及’字之讹,谓血腥及馈。即依经作‘反’,应谓祭腥爓而退,又反而馈孰,故彼言退,此言反也。反,主君言,不主尸言。皇氏云祭尸入于室,后出在堂门,尸更反入而设馈,故云反馈,义当然也。不知荐孰之奠在迎尸之前,祭初尸入于室,所以行灌,至朝践坐尸于堂,所谓出在堂门,尸未入之前,当馈孰之始,是馈孰时尸仍在堂也。安得谓尸更反入而设馈乎?《仪礼》明言,祝酌奠,奠谓荐孰时也,是入而设馈者祝也,亦非尸也。窃谓皇说非也,故不直以为然。而云义当然,是本未决之辞也。”这里,常氏或是将“故云反馈,义当然也”也当作皇侃的说法吧,总之是不认同皇侃之说的。

又如《礼记•玉藻》“君子之饮酒也,受一爵而色洒如也,二爵而言言斯”,郑玄注云:“言言,和敬貌。”孔颖达《礼记正义》称:“皇氏云读言为訚,义亦通也。”对此,清人陈鳣《简庄疏记》卷十《礼记•玉藻》“二爵而言言斯”条下有议论说:“按《说文》云:‘訚,和说而诤也。从言,门声。’《论语•先进》云:‘闵子侍侧,訚訚如也。’正与‘言言斯’合。皇侃读为‘訚’是也。”[16]然而,清臧琳《经义杂记》卷十六“王肃改《玉藻》记”条下有不同的议论说:“案《说文》訚,和说而诤也。《论语•乡党》:‘与上大夫言,訚訚如也。’孔安国曰:‘訚訚,中正貌。’似与注义未背。然《说文》訚在言部,从言,门声,则訚字不得省作言,故郑如字读而不云言读为訚,皇说亦非。”[17]由此可见,清代学者对皇侃说是有肯定或否定两种不同认识的。

再如《礼记•祭义》“子曰:‘济济者,容也,远也。’”孔颖达说:“其‘容也,远也’,王肃以‘容’为‘客’,皇氏用王肃以‘客’有其‘容’之义,其义亦通。但于文势不便,至注更具详。”不过,清臧琳撰《经义杂记》卷二十一“济济者容也”条下,对此有不同的议论说:‘或‘容’为‘客’字则是‘远’义(旧作‘义远’今乙转),何须云客(此客字旧误作容)。以‘远’又容以自反,与容以远相对,一字为容,一字为客,未之有也。又王肃为客字破郑义,明郑义容字也。案此当从《正义》,本王肃妄改客字以破郑,皇侃《义疏》从之,非也。孔仲达谓皇氏即遵郑氏,乃时乖郑义。”[18]显然,臧氏是将此皇侃说归于孔颖达认为的“时乖郑义”的例证当中。

再如《礼记•儒行》“举贤而容众,毁方而瓦合”,郑玄注云:“‘毁方而瓦合',去己之大圭角,下与众人小合也。必‘瓦合’者,亦君子为道不远人。”对此,孔颖达《礼记正义》有解释说:“‘毁方而瓦合’者,方,谓物之方正有圭角锋鋩也。瓦合,谓瓦器破而相合也。言儒者身虽方正,毁屈已之方正,下同凡众,如破去圭角,与瓦器相合也。”这里,孔颖达将“瓦”将解释为瓦器,又引述皇氏云:“毁己之圭角,与瓦砾而相合。”可见皇侃是将“瓦合”直接解释为与瓦砾相合,对此孔颖达的评议是“义亦通也”。值得注意的是,关于“瓦合’,《汉书•郦食其传》有:“沛公喜,赐食其食,问曰:计安出。食其曰:足下起瓦合之卒……。”颜师古注云:“瓦合,谓如破瓦之相合,虽曰聚合而不齐同。”清代王先谦《汉书补注》引述王文彬的说法称:‘瓦合,言不相附也。《史记•儒林传》‘陈涉起匹夫,驱瓦合适戍',本书《陈汤传》‘乌孙瓦合’,与此义同。《礼•儒行》‘毁方而瓦合',《正义》引皇氏云:‘毁己之圭角,与瓦砾而相合。’亦谓以不相合者杂合之也。”而王先谦自己说:“《史记》作‘纠合’。《集解》云‘一作“乌合”,一作“瓦合”。’”[19]从王文彬的解释及对《礼记》皇侃解说的引述来看“与瓦砾而相合”之说的含义的确是有其合理性的,所以孔颖达才说“义亦通也”。

再如《礼记•表记》开篇“子言之:‘归乎,君子隐而显,不矜而庄,不厉而威,不言而信。’”孔颖达指出此篇以下称“子言之”的“凡有八所”。对于,“子言之”皇侃有云:“皆是发端起义,事之头首,记者详之,故称‘子言之’。若于‘子言之’下更广开其事,或曲说其理,则直称‘子曰’。”这是皇侃通过对《表记》本文“子言之”和“子曰”两种表述上理解,来分析其体例上的意义。孔颖达认为其说有合理性,故称:‘今检上下体例,或如皇氏之言。今依用之。”不过,清代黄以周辑《子思子辑解》卷三中就此有案语提出不同的认识,其言:“案:答述曰‘语’,自言曰‘言’。《坊记》《表记》于发端并著‘子言之’者,自道作书之大意。此篇又随文别表‘子言之’,凡八见。疏引皇侃说篇内宜分八章‘子言之’皆是发端起义……。皇说近是而实未然。”黄以周进而认为:“凡曰‘子言之’者,皆子思子之言,表明其恉趣之所在,非发端之定词也。第五章历引夫子之言,而复以‘子言之曰’申明其义,第七章先以‘子言之’表明恉趣,而更引‘子曰’结明其意,则‘子言之’与‘子曰’必两人之言,而‘子曰’为夫子语,则‘子言之’为子思子语,更何疑乎?”[20]于此,黄以周的说法无疑推进了对《表记》内容言语所属的认识,值得参考。

(二)孔颖达对皇侃的解说加以否定的例证

实际上,尽管在孔颖达《礼记正义》中保留了不少皇侃的解说,但是孔颖达不予认同而大加非议的部分也占了很大的比重。诸如“与郑注违,其义非也”“不解郑意,其说非也”“非郑义也”“文无所出”等说法,就成为孔颖达的具体评价。应该说,孔颖达的这些评价多是从郑玄注的视角判断,有些中肯,有些则不完全正确。这在后世学者的评议中有所体现。

1.违文背注的例证

这方面主要是指皇侃或自己提出解说,或采用其他礼家的解说,但是既不符合经文本义,又不符合郑玄注的,则被孔颖达《礼记正义》所批评和非议的例证。

首先是一些违背诸经本文的例证。其一,《礼记•郊特牲》有“祭黍稷加肺,祭齐加明水,报阴也”,孔颖达讲到皇侃的理解说:‘皇氏以为尸绥祭之时无黍稷,至主人绥祭之时,乃有黍稷,解此祭为主人绥祭也,违背《仪礼》正文,其义非也。”在孔颖达看来,皇侃的解说是有违《仪礼•特牲》和《少牢》经文,解义就是不正确的。其二,《礼记•杂记下》“自诸侯达诸士,小祥之祭,主人之酢也哜之,众宾、兄弟则皆啐之。大祥,主人啐之。众宾、兄弟皆饮之可也。”孔颖达《礼记正义》说:“皇氏云‘主人之酢谓受尸之酢’,与《士虞礼》文违,其义非也。”其三《礼记•郊特牲》“诸侯之有冠礼,夏之末造也”,郑玄注云:“言夏初以上,诸侯虽有幼而即位者,犹以士礼冠之,亦五十乃爵命也。至其衰末,未成人者,多见篡弑,乃更即位,则爵命之,以正君臣,而有诸侯之冠礼。”孔颖达提到皇侃说并有所非议称:“皇氏云诸侯亦三加,与《大戴礼》违,其义非也。”其四《礼记•大传》“牧之野,武王之大事也。既事而退,柴于上帝,祈于社,设奠于牧室”,孔疏说:“《武成》云:‘丁未,祀于周庙,骏奔走,执豆笾。’”之后提到皇侃的说法称:“而皇氏云:‘为柴、祈奠于牧室之时,诸侯执豆笾。’非此经文之次,又与《武成》违,其义非也。”按照孔颖达所言,皇侃对《大传》文句的解说是将“诸侯执豆笾”放在“设奠于牧室”的时候,而根据《尚书•武成》的文字,时序上是不符合的,即不是经文讲述的次序,当然意思也就是不正确的了。

再有就是孔颖达认为皇侃的既不合乎《礼记》本文又违背郑注的解说。例如《礼记•杂记上》“大夫之適子,服大夫之服”一句,郑玄注云:“仕至大夫,贤著而德成,子得服其服,亦尊其適象贤。”那么,孔颖达《礼记正义》所引皇侃的解释是:“大夫適子,若为士,为其父唯服士服。注云‘仕至大夫'谓此子若仕官至大夫,始得服大夫服,以其贤德著成。”对此,孔颖达评议说:“如皇氏之意,解此‘仕至大夫’为大夫之子,按前经注云‘士,谓大夫庶子为士’者,明大夫適子未仕官,及为士,皆得服大夫之服。皇氏之言,违文背注,不解郑意,其说非也。”按照皇侃的理解,经文和郑注的关键在于大夫之子是否为仕及仕至于相应的等级,才始得服其服。孔颖达则认为郑注的意思不是这样,而是讲明大夫適子即使未仕官,只要到了为士,就皆得服大夫之服,因此孔颖达说皇侃之说是“违文背注”“其说非也”。就后世礼家的判断而论,如宋魏了翁《礼记要义》卷二十有明确标出“大夫適子服大夫服,皇郑异义”[21];元代吴澄《礼记纂言》卷十一对比郑注、皇说和孔疏后也称:“皇说疑非郑意。”[22]清末曹元弼《礼经校释》卷十二《丧服》针对孔颖达的评价而有所认同说:“孔氏谓皇氏解此仕至大夫为大夫之子与郑意违,因推上注士谓大夫庶子为士者之意以驳之。弼案:孔义精矣。郑于此记盖取其尊德重適象贤之义。”[23]可见,后世学者对皇侃此说的质疑是比较一致的。

还有,《礼记•乐记》“散军而郊射,左射《貍首》,右射《驺虞》”一段,郑玄有注云:“《貍首》、《驺虞》,所以歌为节也。”对于《貍首》,孔颖达《礼记正义》疏云:“《貍首》,诸侯之所射诗也。周立虞庠之学于西郊,故知使诸侯习射于东学,歌《貍首》诗也。”关于《貍首》的定名来历亦即“所以歌《貍首》者”,孔颖达一方面引述了皇侃所认同的旧解说:“皇氏以为旧解云:‘貍之取物,则伏下其头,然后必得,言射亦必中,如貍之取物矣。’”另一方面孔颖达又引述郑玄《仪礼•大射》注中所说:“《貍首》,逸诗。貍之言不来也,其《诗》有射诸侯首不朝者之言,因以名篇。”从而得出判断和评议说:“不取于貍之伏物。而皇氏所说违郑注,其义非也。”对于这个问题,清代翁方纲《礼记附记》(清稿本)卷十《射义》条下有所关注和讨论。翁氏除了引证上述《乐记》本文和注疏及孔疏对皇侃说的非议之外,还注意到《礼记•射义》中有关《貍首》的文字和注疏。其云:“今验《射义》此篇云:‘貍首者,乐会时也。’郑注:‘乐会时者,谓《貍首》曰:“小大莫处,御于君所。”’疏:‘诸侯不来朝,射其首,是乐会及盟也。’“其诗有‘射诸侯首不朝者’之言,因以名篇。”故谓之貍首也。’”翁氏接着说道:“又据《乐师》注引先郑说亦以《貍首》为曾孙之篇。故此疏又言:‘此诗名《貍首》而云曾孙侯氏者,此篇有貍首之字,在于篇中撮取貍首之字以为篇首之目,谓若《驺虞》之诗,其字虽在篇内,而名《驺虞》也。”[24]可以说,翁氏如上的引证,将郑注、孔疏对“貍首”篇名意思解释梳理得更为清楚。

不过,对于皇侃“狸之取物”的说法,后世学者也多有关注和取用。如清王昶辑《湖海文传》卷十一《考》收录丁杰《驺虞考》中有云:“《狸首》诗虽不在三百篇中,其时犹见《大戴•投壶》《小戴•射义》《考工记•梓人》。康成《射人》注以貍为善抟,皇甫侃《乐记义疏》以为貍之取物必得。不能因《射义》‘乐会时’之文而云貍非兽也。”[25]清吕飞鹏《周礼补注》卷一“凡貍物注”条下有称:“案《说文》豸部,貍伏兽,似貙,从豸里声。徐锴《系传》曰:貍善藏伏也,利之反。《大射》‘貍首’,皇侃以为旧解云……据此则貍为善藏之物,凡物之藏伏者皆得取义于貍,故曰貍物。此引申之义也。”[26]可见,皇侃所认同的有关“貍首”取义的旧解,在解释“貍”字上还是有参考价值的,而清代有关《说文解字》的著述如段玉裁《说文解字注》卷九篇下、桂馥《说文解字义证》卷二十九、王筠《说文解字句读》卷九下都引述了皇侃说,意义就在于此。

此外皇侃采用了《白虎通义》中与经传不同而郑玄所不取之说,也被孔颖达所非议的。《礼记•玉藻》“狐裘,黄衣以裼之”一句,郑玄注云:“黄衣,大蜡时腊先祖之服也。孔子曰:‘黄衣狐裘。’”孔颖达《礼记正义》根据《郊特牲》有“黄衣黄冠而祭,所以息田夫”一段,“文在蜡祭之下”,而“既蜡而收民息已”,讲的“是蜡祭之后,为息民之祭也”,从而认为:“此息民谓之腊,故《月令》孟冬云‘腊先祖五祀',是黄衣为腊先祖之服。”进而提到:“皇氏用《白虎通义》云‘天子狐白,诸侯狐黄,大夫狐苍,士羔'并与经传不同,郑所不取。裘乃各有所施,皇氏说非也。”显然,孔颖达认为皇侃借用《白虎通义》讲的是狐裘的颜色问题,而郑注是在解说黄衣与狐裘的搭配才引述孔子的话的。值得注意的是,皇侃在《论语义疏》的相关解说被清代学者认为倒是符合孔颖达的意思的。清代吴骞《皇氏论语义疏参订》卷五《乡党》第十“此服谓蜡祭宗庙五祀也”句下引述了以上孔颖达《礼记正义》的内容之后说道:“今皇氏此疏,颇合于孔氏之义,殆亦与注礼各说也。”[27]从皇侃《论语义疏》完整的内容来看,确实正像吴骞所提示的那样,与上述孔颖达《礼记正义》的疏文没有什么不同。其云:“‘黄衣狐裘’者,此服谓蜡祭宗庙五祀也。岁终大蜡报功,象物色黄落,故着黄衣黄冠也。而狐貉亦黄,故特为裘以相称也。孔子为臣,助蜡祭亦随君着之黄衣也。故《礼运》云‘昔者仲尼预于蜡宾’是也。郑注《郊特牲》云‘黄衣黄冠而祭'注云:‘祭谓既蜡,腊先祖五祀也。’又云:‘《论语》云黄衣狐裘。’案:郑以《论语》黄衣,即是《郊特牲》蜡腊祭庙服也。”那么令人疑惑的是,难道当年孔颖达就没有看到过皇侃《论语义疏》的这段解说文字吗?

2.与郑注相违的例证

这是以郑玄注为标准所进行的判断,这里的郑注包括郑玄对《礼记》本文和他篇相关的注,还有郑玄对其他经典相关文句所注的内容。

例如《礼记•月令》“是月也,命大史衅龟莢占兆,审卦吉凶”,郑玄注有云:“筴,蓍也。占兆,龟之繇文也。《周礼•龟人》‘上春衅龟’,谓建寅之月也。秦以其岁首,使大史衅龟莢,与周异矣。卦吉凶,谓《易》也。审,省录之而不衅,筮短,贱于兆也。”孔颖达《礼记正义》疏云:“观郑注占兆衅之分明,而皇氏云‘唯衅龟莢,命大史,唯占视兆书不衅’,与郑注违,其义非也。”值得注意的是,清代朱彬《礼记训纂》卷六在引述皇侃的话之后又引“邱氏曰:《周礼》有衅龟,无衅兆。兆辞存于竹帛,何容以血涂之”,似乎意谓两者的认识一致在于皇氏言“兆书不衅”、邱氏称‘‘无衅兆”。按照这个线索,我们从宋卫湜《礼记集说》卷四十五相应处找到更为详尽的引述,即“丘氏曰:‘案《周礼•龟人》“上春衅龟”,无衅占兆之文。而颖达解《月令》言兼衅占兆之书,非也。且兆辞存于竹帛,何容以血涂之哉?’”再进一步寻找线索,则在五代丘光庭所撰《兼明书》卷三《占兆审卦》条下找到原始出处[28]。由此可见,后世也有皇侃说的支持者。

又如,《礼记•丧大记》有“既练,居垩室,不与人居。君谋国政,大夫、士谋家事。既祥,黝垩。祥而外无哭者,禫而内无哭者,乐作矣故也。”郑玄注云:“黝垩,垩室之节也。地谓之黝,墙谓之垩。外无哭者,于门外不哭也。内无哭者,入门不哭也。祥逾月而可作乐,作无哭者。”孔颖达《礼记正义》疏云:“如郑此注之意,以祥逾月作乐,故禫时无哭矣,则经云‘乐作’之文,但释禫时无哭之意,不释祥之无哭。”又引述皇侃的解释说:“皇氏以为祥之日鼓素琴‘乐作’之文,释‘二处两时’无哭,与郑注违,皇说非也。”又说:“定本‘禫逾月作乐',‘祥’字作‘禫’字,禫之逾月,自然从吉,乐作可知,恐‘禫’字非也。”对此,清代黄以周《礼书通故》第十《丧服通故》五第213条中有不同于孔疏的说法,而带有肯定皇侃说意思:“以周案:郑注‘祥踰月’之‘祥',定本作‘禫’。皇说于记文似合。《檀弓》‘孔子既祥,五日弹琴而不成声,十日而成笙歌’。又曰‘是月禫,徙月乐’。乐之作始于琴瑟,成于笙歌而极于金石。以琴瑟言,祥之后,已作乐矣。以金石言,禫后一月乃作乐。”

还有《礼记•丧大记》“凡主人之出也,徒跣,扱衽,拊心,降自西阶。君拜寄公、国宾于位。大夫于君命,迎于寝门外。使者升堂致命,主人拜于下。士于大夫亲吊,则与之哭,不逆于门外”,郑玄注云:“拜寄公、国宾于位者,于庭乡其位而拜之。此时寄公位在门西,国宾位在门东,皆北面。小敛之后,寄公东面,国宾门西,北面。士于大夫亲吊,谓大夫身来吊士也。与之哭,既拜之,即位西阶东面哭。大夫特来则北面。”孔颖达《礼记正义》疏称:“郑注云‘即位西阶下'未忍在主人位,是据主人也。而皇氏云‘即位西阶东面哭,谓大夫之位也’。下云‘大夫特来则北面’,皇氏即云‘是大夫之位'俱与《士丧礼》违,又与郑注《士丧礼》不同,其义非也。”

再有,《仲尼燕居》“子曰:古之人与?古之人也!达于礼而不达于乐,谓之素。达于乐而不达于礼,谓之偏。夫夔达于乐,而不达于礼,是以传于此名也,古之人也。”郑玄注云:“素与偏,俱不备耳。夔达于乐,传世名,此贤人也。非不能,非所谓穷。”孔颖达《礼记正义》说:“云‘非不能,非所谓穷’者,言夔非是不能行礼,但不特通达,非谓全不知于礼为穷困也。故《虞书》舜命伯夷‘典朕三礼’,伯夷让夔。是夔知礼也。而皇氏以达为掌,言夔掌乐不掌礼。达训为掌,于义无文,又与郑注意乖,其义非也。”这里涉及到对“达”字的解释,孔颖达认为皇侃将“达”字解释为“掌”的意思,孔颖达认为根据郑注的意思应该是作“通达”解,故对皇说加以否定。孔疏的说法得到清代陈鳣的认同,他在《简庄疏记》卷十中说道:“按,达训为掌,即《书》‘典礼’‘典乐’意,但与上文不合。”也就是说,达训为掌固然可以,就有了“典礼”“典乐”的意思,但是在这里就和礼记此篇前文的意思不合了。

又如,《礼记·玉藻》“日五盥,沐稷而靧粱,栉用禅栉,发晞用象栉,进禨进羞,工乃升歌”,郑玄注云:“沐靧必进禨作乐,盈气也。更言‘进羞’,明为羞笾豆之实。”孔颖达《礼记正义》疏云:“‘进禨进羞’者,禨,谓酒也。故《少仪》注云‘沐而饮酒曰禨’是沐毕必进禨酒,又进羞。……今‘进禨’则饮酒之进,为饮设羞,故知是羞笾羞豆。”又说:“‘工乃升歌’者,又进羞之后,乐工乃升堂以琴瑟而歌。所以‘进禨进羞’乃歌者,以其新沐体虚,补益气也。”又引述皇氏云:“进禨,谓飧。”并称皇侃此说与《少仪》注违,也“非其义也”。然而,值得注意的是,清人俞樾《茶香室经说》卷十一《礼记》三“进禨”条下对孔颖达的说法有所辨析说:“《玉藻》篇‘进禨进羞,工乃升歌’,《正义》曰:‘禨,谓酒也。皇氏云:“进禨,谓飱。”与《少仪注》违,非其义也。’按《少仪篇》‘飲酒者、禨者、醮者,有折俎不坐’,郑注曰:‘已沐饮曰禨,酌始冠曰醮。’则皇氏训禨为飱,诚与郑违。然窃谓郑注非也《玉藻》与《少仪》两‘禨’字似有异义。……疑此经‘禨当’从皇氏训‘飱’。”可见,俞樾并不以郑注为标准,且认为《玉藻》与《少仪》的两个“禨”字的意思或有不同,那么皇侃的“训禨为飱”也就未必是不正确的了。[29]

再如,《礼记•玉藻》“玄冠丹组缨,诸侯之齐冠也。玄冠綦组缨,士之齐冠也”,郑玄注云:“言齐时所服也。四命以上,齐、祭异冠。”,针对郑注,孔颖达《礼记正义》有称:“云‘四命以上,齐、祭异冠’者,以诸侯玄冕祭,玄冠齐,孤则爵弁祭,亦玄冠齐,是齐、祭异冠也。必知孤亦玄冠齐者,以诸侯尚玄冠齐,明孤亦玄冠齐也。其三命以下大夫则朝服以祭,士则玄端以祭,皆玄冠也。此云‘玄冠綦组缨,士之齐冠’,是齐、祭同冠也。其天子之士与诸侯上大夫同,故《深衣目录》云:‘士祭以朝服,谓天子之士也。祭用朝服,与诸侯大夫同。’然则天子大夫与诸侯孤同,亦爵弁祭、玄冠齐。此是熊氏之说也。”接着孔颖达提到皇侃说:“皇氏以为,天子大夫与诸侯大夫同,但朝服以祭,便与郑注‘四命以上,齐、祭异冠’于文为妨,皇氏之说非也。”这里,孔颖达是强调皇侃的说法与郑玄注有所矛盾所以不予采纳;而从上文看,孔颖达又有认同熊安生说法的意思。不过对此,清黄以周《礼书通故》第三《衣服通故》二第98条当中,对孔颖达的说法提出了异议,其云:“皇侃说天子大夫与诸侯大夫同,朝服以祭。熊安生说天子之士与诸侯大夫同。……以周案:天子朝服用皮弁,皇说天子大夫朝服以祭,谓皮弁服也。孔氏《王制》疏谓天子大夫用朝服,朝服则皮弁,从皇说。《郊特牲》《玉藻》疏谓天子大夫自祭,亦爵弁,又从熊说。两疏违异。今从贾疏天子大夫元(玄)冕以祭。皇、熊两说皆非。”

以上就是孔颖达认为皇侃说直接与郑玄对《礼记》本文注的内容相违背的一些比较典型的例证。

3.不解郑注之意、非是郑义的例证的例证

这是孔颖达认为皇侃的解说没有理解郑玄注的意思从而不能认同的一些例证。例如《礼记•乐记》“礼得其报则乐,乐得其反则安”,郑玄注云:“得,谓晓其义,知其吉凶之归。”针对郑注,孔颖达《礼记正义疏》称:“‘得,谓晓其义’者,言礼乐俱有义理。云‘知其吉凶之归’者,谓礼之与乐俱有吉凶,行礼得所为吉,失礼则凶;为乐美善则吉,为乐恶则凶。今按注意分明,兼解礼乐,故郑唯言‘得,谓晓其义’,是兼解‘礼得’‘乐得’之字,则自然吉凶之言解礼乐。”随后孔颖达简要地提出皇侃的解说称:“皇氏之意,乃谓‘晓其义’者解‘礼’,‘知其吉凶所归’解‘乐’,其义非也。”这里,孔颖达没有完整地引述皇侃的说法,按照孔颖达的说明,皇侃认为郑注分别解说礼和乐,而在孔颖达看来的“注意分明,兼解礼乐”是不相符的,解义也就是不正确的。

又如,《礼记•奔丧》“奔丧者自齐衰以下,入门左,中庭北面,哭尽哀,免麻于序东,即位袒,与主人哭,成踊”一段,郑玄有注云:“不升堂哭者,非父母之丧,统于主人也。麻,亦绖带也。于此言‘麻’者,明所奔丧虽有轻者,不至丧所,无改服也。凡袒者于位,袭于序东,袒、袭不相因位。此麻乃袒,变于为父母也。”针对郑注所谓“于此言麻者,明所奔丧虽有轻者,不至丧所,无改服也”者,孔颖达《礼记正义》引述皇侃之说称:“皇氏以为谓奔齐衰之丧,不至丧所,谓不升堂。全不解注意,其义非也。此麻则带绖变文耳。”黄以周《礼书通故》第十《丧礼通故》五第196条在对比郑玄注、皇侃说、熊安生说后提出:“以周案:注丧所谓殡宫不升堂哭,谓不哭殡处。皇氏直以丧所为殡处。误会注意。”可见,黄以周认同和支持孔颖达《礼记正义》对皇侃说不解郑注意思所进行的批评。

这里是一些孔颖达认为皇侃的解说不符合郑玄的解义,所以是不能认同的。例如《礼记•郊特牲》“郊之用辛也,周之始郊,日以至”,郑玄注云:“言日以周郊天之月而至,阳气新用事,顺之而用辛日。此说非也。郊天之月而日至,鲁礼也。三王之郊一用夏正,鲁以无冬至祭天于圆丘之事,是以建子之月郊天,示先有事也。用辛日者,凡为人君,当齐戒自新耳。周衰礼废,儒者见周礼尽在鲁,因推鲁礼以言周事。”对于郑注,孔颖达《礼记正义》明确指出在周郊还是鲁郊认识的依据上,郑玄和后来王肃说法的不同。正因此,孔颖达进—步说:“但鲁之郊祭,师说不同。崔氏、皇氏用王肃之说,以鲁冬至郊天,至建寅之月又郊以祈穀,故《左传》云‘启蛰而郊',又云‘郊祀后稷,以祈农事',是二郊也。若依郑康成之说,则异于此也。鲁唯一郊,不与天子郊天同月。”还说:“但郊、丘大事,王、郑不同,故略陈二家所据而言之也。……而崔氏、皇氏以为鲁冬至郊天,夏至又郊,凡二郊,非郑义也。”由此可见,在学说认同上,崔灵恩和皇侃都采用王肃所理解的鲁礼冬至、夏至进行两次郊祭的说法,而这和郑玄所理解的即使是鲁礼也是只进行一次郊祭的说法是不一致的。从另一个角度说,孔颖达则是更认同郑玄说的。就后世礼家的判断来说,也有不少的差异,如清代陆陇其《读礼志疑》卷二中就说:“康成于郊之祭也……所解与王肃绝异。朱子于此则从王肃。善哉。《集说》之言曰:‘郊祀一节,先儒之论不一者,有子月、寅月之异,有周礼、鲁礼之分。又以郊与圜丘为二事,又有祭天与祈穀为二郊。今皆不复详辨,而与朱说为是(定)。’”[30]由此可见,南宋朱熹、元代陈澔、清代陆陇其,都在郊祭的问题上表现出与王肃说一致的态度,那么皇侃接受王肃说,在他们那里,应该也是得到认同的。

再如《礼记•月令》“律中大蔟。其数八”,郑玄注云:“数者,五行佐天地生物成物之次也。《易》曰:‘天一地二,天三地四,天五地六,天七地八,天九地十。’而五行自水始,火次之,木次之,金次之,土为后。木生数三,成数八,但言八者,举其成数。”孔颖达《礼记正义》疏云:“‘但言八者,举其成数’者,金木水火以成数为功,皇氏用先儒之义,以为金木水火得土而成,以水数得土数五,故六也;火数二,得土数五,为成数七;木数三,得土数五,为成数八,又金数四,得土数五,为成数九。此非郑义,今所不取。”对此,后世学者也有议论,如清代姚际恒就有称:“愚按《书》之《洪范》自言五行,《易》之《系辞》自言阴阳。奇耦各不相通。郑据五行解《易》辞,分别天地生成之数,今又以解《易》辞者解《月令》并谬也。《月令》所谓‘其数八’者固以五行言,然亦非天地生成之谓。孔疏引皇氏之说所不取者乃是也。盖五行之始于—而至于五,故一二三四合五而成六七八九,以见土无定位,无成名,无专气,必以水火木金四者合之,而水火木金成,土亦成矣。若如郑分成之数,《月令》何为但言成数而遗生数乎?若曰以成数为功,故举之夫生数统于成数,成数本之生数,生数岂反无功乎?于是于中央推说不厺,则又曰言生数。窃恐作《月令》者必不举此遗彼,及此同彼异之若是耳。”由此可见,这是以郑玄的解说为谬误,反而肯定皇侃说的见解[31]。还有,清代洪颐煊《诸史考异》卷六《南齐书》在“五行成数”条下提到:“《乐志》《月令》木数八,火数七,土数五,金数九,水数六。蔡邕云:‘东方有木三,土五,故数八。南方有火二,土五,故数七。西方有金四,土五,故数九。北方有水土五,故数六。’”随之以“颐煊案”而讲到孔颖达《礼记正义》称“皇氏用先儒之义”云云并在引述后断定说:“此即蔡邕之说。”[32]这是给皇侃所用先儒之义找到来源出处,使我们更清楚皇侃礼记学的依据所在。

4.文无所出的例证

这是一些孔颖达认为皇侃的解说不知其依据所在,故而有所非议的例证。例如《礼记•玉藻》“缟冠素纰,既祥之冠也”,郑玄注云:“既祥之冠也,已祥祭而服之也《间传》曰:‘大祥,素缟麻衣。’”孔颖达《礼记正义》疏进一步解释说:“缟是生绢而近吉,当祥祭之时,身着朝服,首着缟冠,以其渐吉故也。”又引述《礼记》其他经注而论证说:“不言以素为紕,故《丧服小记》云:‘除成丧者,朝服缟冠。’注云:‘缟冠,未纯吉祭服也。’《杂记》曰:‘祥,主人之除也。于夕为期朝服。’郑云:‘祭犹缟冠,未纯吉。’《杂记》又云:‘既祥,虽不当缟者必缟。’郑云:‘缟,祥祭之服。’据此两经二注,皆云祥祭缟冠。若既祥之后,微申孝子哀情,故加以素紕,以素重于缟也。故此文云:‘既祥之冠。’《间传》曰:‘大祥素缟麻衣。’”以这些经注的文字为依据,孔颖达指出皇侃说不知凭据的问题而称:“检勘经、注,分明如此,而皇氏以为缟重素轻,祥祭之时,以素为冠,以缟为紕,紕得冠名,故云‘缟冠'祥祭之后,以缟为冠,以素为紕,亦紕得冠名,而云‘素冠'文无所出,不知有何凭据也?”值得注意的是,就孔颖达对皇侃说的质疑,清代姚范《援鹑堂笔记》卷九《经部•礼记》在“始冠缁布冠”节下有称:“惠氏云:《诗》既见‘素冠’,则皇氏之说有据,合之祥祭缟冠,其说益明。”[33]而比姚范稍晚的朱彬《礼记训纂》卷十三中则直称惠氏栋而引述了和以上同样的话。那么惠栋认为《诗经》(《国风•桧》)中有《素冠》篇(其第一句为“庶见素冠兮”),可见皇侃说是有根据的,又与“祥祭缟冠”的意思结合,其意思是很明晰的。所以对皇侃说有肯定的意思。由此说来,这也是体现皇侃说的价值和对后世学术影响的一个例证。

再如,还是《礼记•玉藻》有“君子狐青裘豹褎,玄绡衣以裼之”,郑玄注云:“君子,大夫、士也。绡,绮属也,染之以玄,於狐青裘相宜。狐青裘,盖玄衣之裘。”《玉藻》又有“羔裘豹饰,缁衣以裼之”,郑玄注云:“孔子曰:‘缁衣羔裘。’”《玉藻》还有“狐裘,黄衣以裼之”,郑玄注云:“黄衣,大蜡时腊先祖之服也。孔子曰:‘黄衣狐裘。’”孔颖达《礼记正义》在“盖玄衣之裘者”之后,一连引述了三段皇侃的解说:其一,皇氏云:“玄衣,谓玄端也。”其二,皇氏又云:“畿内诸侯朝服用缁衣,畿外用玄衣。此狐青,又是畿外诸侯朝服之裘。”其三,皇氏又云:“凡六冕及爵弁无裘,先加明衣,次加中衣;冬则次加袍茧,夏则不袍茧,用葛也,次加祭服。若朝服布衣,亦先以明衣亲身,次加中衣;冬则次加裘,裘上加裼衣,裼衣之上加朝服;夏则中衣之上不用裘而加葛,葛上加朝服。”孔颖达称“此皆皇氏之说”。又一并引述熊氏(安生)和刘氏(瓛)的解说,并称刘氏说有与皇氏同者,而且评论说:“今删定。三家之说,虽各有通涂,皆互有长短。”然而,针对上引第二条皇侃的解说,孔颖达又言:“皇氏以畿内诸侯缁衣,畿外诸侯玄衣。按《王制》直云‘玄衣而养老'不辨外内之异。又《诗•唐风》‘羔裘豹袪'卿大夫之服。《桧风》云:‘羔裘逍遥。’郑玄云:‘朝燕之服也。’《论语》云:‘缁衣羔裘’,注云:‘诸侯之朝服羔裘者,必缁衣为裼。’唐、桧、鲁,非畿内之国,何得并云‘羔裘’?若此玄衣为畿外诸侯,则郑注此何得云‘君子,大夫、士也’?又祭服无裘,文无所出,皇氏之说非也。”对于以上《礼记》本文和皇侃的解说及孔颖达的评判,清代黄以周《礼书通故》卷三《衣服通故》二第80条也有所评议,其云:“以周案:凡裘,君用全,大夫杂。羔裘豹褎,为大夫服,则此孤裘豹褎,不关天子诸侯甚明。且朝服非元(玄)端,元(玄)端朝服皆麻衣,以绡衣裼,是以帛里布矣。皇说殊谬。六冕爵弁无裘,尤为肊说,熊、孔斥之,当已。但六冕之裘皆黑羔裘,不用狐青爵弁之说近是。”这里的最后一句,是黄以周对熊安生说的肯定,而对皇侃说的批评则和孔颖达是一致的。另外,清代吴骞《皇氏论语义疏参订》卷五《乡党》第十在皇侃所言:“此是诸侯日视朝服也”句后,有所引证和评论说:‘按《玉藻》‘羔裘豹饰,缁衣以楊之’,孔颖达疏引皇氏云‘畿内诸侯朝服用缁衣,畿外用元(玄)衣,据此则鲁非畿内诸侯,不当以缁衣为朝服’,知皇释《论语》盖与解礼异说矣。”那么,这是否从另一个方面提醒读者皇侃解经存在的不一致性呢?

再如《礼记•明堂位》“爵,夏后氏以盏,殷以斝,周以爵”,郑玄注云:“斝,画禾嫁也。《诗》曰:‘洗爵奠斝。’”孔颖达《礼记正义》说:“‘周以爵’者,皇氏云:‘周人但用爵形,而不画饰。’按《周礼•太宰》:‘赞玉几玉爵。’然则周爵或以玉为之,或饰之以玉。皇氏云‘周爵无饰’,失之矣。”又《明堂位》“灌尊,夏后氏以鸡夷,殷以斝,周以黄目。其勺,夏后氏以龙勺,殷以疏勺,周以蒲勺”,郑玄注云:“夷读为彝《周礼》:‘春祠夏禴,裸用鸡彝鸟彝。秋尝冬烝,裸用斝,裸用彝黄彝。’龙,龙头也。疏,通刻其头。蒲,合蒲如凫头也。”孔颖达《礼记正义》说:“‘殷以斝’者,郑司农云:‘画为禾橡’‘周以黄目’者,以黄金为目。皇氏云:‘夏后氏以瓦泰之上画以鸡彝,殷著尊画为稼彝。’然尊、彝别作,事不相依,而皇氏以当代之尊为彝,文无所据。假因当代尊为彝,则夏后氏当因山疊,不得因虞氏瓦泰。皇氏之说,其义并非也。”还有,针对上述郑玄引《周礼》,孔颖达《礼记正义》又说:“云‘春祠夏禴,裸用鸡彝鸟彝’者,鸡彝盛明水,鸟彝盛郁鬯也‘秋尝冬烝,裸用斝彝黄彝’者,义亦然。必知一时之祭并用两彝者,以下云‘朝践用两牺尊,再献用两象尊’,牺、象不可即为二时,故知两彝祗当一节。”接着,孔颖达引述皇侃和沈重的解释并评议说:“皇氏、沈氏并云:‘春用鸡彝,夏用鸟彝,秋用斝彝,冬用黄彝。春属鸡,夏属鸟,秋属收禾稼,冬属土色黄,故用其尊。’皇氏等此言,文无所出,谓言及于数,非实论也。”以上可见,孔颖达在有关三代的礼器名物方面,连续三处对皇侃的解说提出非议[34],体现出二者对《礼记》本文和郑注理解的差异“文无所据”“文无所出”就成为一个评判标准。针对孔颖达的相关评议,清代孙诒让《周礼正义》卷三十八《司尊彝》在引述了以上孔疏引皇侃、沈重之说后称:“是谓每时唯用一彝,郁鬯无明水之配。《通典•吉礼》谓时享,王酌鸡彝,后酌鸟彝,大袷在秋,王酌斝彝,后酌黄彝。既无明水,又谓:王与后分酌二尊,并与郑说不合。江永云:‘彝尊有二者,疏说是也。’”这也可以说是间接地肯定了孔颖达对皇侃、沈重说的否定。

又如,《礼记•祭义》“是故孝子临尸而不怍,君牵牲,夫人奠盎。君献尸,夫人荐豆。卿、大夫相君,命妇相夫人”一段,郑玄有注云:“奠盎,设盎齐之奠也。此时君牵牲,将荐毛血。君献尸而夫人荐豆,谓绎日也。傧尸,主人献尸,主妇自东房荐韭、菹、酿。”孔颖达《礼记正义》有所讨论说:“云‘奠盎,设盎齐之奠也’者,此谓绎祭,故牵牲之时,夫人预设盎齐之尊。假令正祭牵牲时,夫人设奠盎之尊,至君亲制祭,夫人酌盎齐以献尸,义无妨也。”接着,孔颖达提到皇侃的说法并加以评议称:“皇氏怪此奠盎在牵牲之时,于事大早,以奠盎为洗牲。勘诸经传,无洗牲以酒之文。皇氏文无所据,其义非也。”清代陈立《公羊义疏》卷十四在“君子之祭也,敬而不黩”句下何休注引《礼记•祭义》“君牵牲,夫人奠盎。君亲献尸,夫人荐豆。卿、大夫相君,命妇相夫人”一段的疏解中说:“亦《祭义》文。《祭义》‘酒’作‘盎'无‘亲’字。”且引郑注并称“熊氏说同”,也提到:“皇氏疑此奠盎在牵牲之时于事太早,以奠盎为洗牲。经、传无洗牲以酒之文,宜为孔氏所驳也。”[35]这里,陈立是认同和肯定孔颖达对皇侃说的驳议。

(三)存疑性的例证

孔颖达《礼记正义》中还引述和保留了不少在他看来不能确定然否而表示存疑的皇侃的解说,往往用“义或然也”“未知然否”,涉及到名物、词语、仪节、文本等诸多方面。

例如,《礼记•曲礼上》“若夫,坐如尸,立如齐,礼从宜,使从俗”,孔颖达《礼记正义》两处引述皇侃的说法:“‘礼从宜’者,皇氏云:‘上二事,丈夫为俨恪之仪。此下二事,丈夫为君出使之法。’义或然也。”孔颖达的解释是:“‘礼从宜’者,谓人臣奉命出使征伐之礼,虽奉命出征,梱外之事,将军裁之,知可而进,知难而退,前事不可准定,贵从当时之宜也。”对于下半句,孔颖达又解释说:“‘使从俗’者,使谓臣为君出聘之法,皆出土俗牲币以为享礼,土俗若无,不可境外求物,故云‘使从俗’也。”并引述皇侃的说法:“皇氏云:‘上“礼从宜”,与此“使从俗”,互而相通,皆是以礼而使。’义或然也。”在这两处,孔颖达对于皇侃的解说采取了存疑的态度。

再如《礼记•王制》“凡养老,有虞氏以燕礼,夏后氏以飨礼,殷人以食礼,周人修而兼用之”,郑玄注云:“兼用之,备阴阳也。凡饮养阳气,凡食养阴气。阳用春夏,阴用秋冬。”针对郑注当中的“阳用春夏,阴用秋冬”,孔颖达引述了皇侃的解说称:“皇氏云:‘春夏虽以饮为主,亦有食,先行飨,次燕,次食。秋冬以食为主,亦有飨,先行食,次燕,次享,一日之中,三事行毕。’”孔颖达又判断说:“义或然也。”但是,后世学者有对皇侃说不予认同者,如清孙诒让《周礼正义》卷八当中就说:“今案皇说鲧渎无理,不为典要。”还有清王懋竑《读书记疑》卷三中也说:“按皇氏解兼用之之义,与郑不同。一日而行三事,其必不然。皇说非也。”[36]这些表明对皇侃说与孔颖达不同的认识。

再如《礼记•郊特牲》“祭之日,王被衮以象天”,郑玄注云:“谓有日月星辰之象,此鲁礼也。《周礼》王祀昊天上帝,则服大裘而冕,祀五帝亦如之。鲁侯之服,自衮冕而下也。”针对郑注,孔颖达《礼记正义》解释说:“引《周礼》以下者,证王礼与鲁礼不同。云‘鲁侯之服,自衮冕而下也’者,证鲁侯得著衮冕,故经云衮也。鲁公得称王者,作记之人,既以鲁礼而为周郊,遂以鲁侯而称王也。”并且引述皇侃说:“皇氏云:‘《书》用王礼,故称王。’或亦当然也。”然而对于孔颖达的解说和引述皇侃的说法,后世也有并不以为然者。如清代姚纪恒就说:“《记》文前后言郊社之礼,皆指王者,非指诸侯甚明。郑氏以其云‘被衮’,不合《周礼》‘王祀昊天上帝则服大裘而冕’之文,以其云‘象天’不合其所谓‘冕衣裳九章,无日月星辰’,故曰:‘此鲁礼也。’后儒依阿其说,皇氏曰鲁用王礼故称王。孔氏曰作《记》者既以鲁礼而云周郊,遂以鲁侯而称王。俱属不通之论。”在姚纪恒看来,皇侃和孔颖达都不过是在郑玄注的基础上力图证明此是鲁礼,但是并不能够讲通道理。还有,清人吴浩也不认同皇侃之说,他针对“皇氏云鲁用王礼故称王”而说:“鲁惟太庙用王礼,非鲁君皆得用也。周公用王礼不追王,岂子孙反得称王乎?鲁之秉礼莫大于不称王,而后儒顾诬之乎?”[37]也就是说,吴氏认为这里的王礼属周礼而非鲁礼。由此可见,在涉及经典中有关鲁用王礼与否和依据上,后世学者的理解与郑玄、皇侃、孔颖达是不完全一致的。

再如《礼记•玉藻》“玄端而朝日于东门之外,听朔于南门之外,闰月则阖门左扉,立于其中。”郑玄注云:“东门、南门,皆谓国门也。天子庙及路寝,皆如明堂制。明堂在国之阳,每月就其时之堂而听朔焉,卒事反宿,路寝亦如之。闰月,非常月也。听其朔于明堂门中,还处路寝门,终月。”针对郑注,孔颖达《礼记正义》说:“云‘听其朔于明堂门中,还处路寝门,终月’者,以闰非常月,无恒居之处,故在明堂门中。按《大史》云:‘闰月,诏王居门终月。’是‘还处路寝门,终月’,谓终竟一月所听之事,于一月中耳,于寻常则居燕寝也。故郑注《大史》云:‘于文,王在门谓之闰。’是闰月听朔于明堂门,反居路寝门。”之后引述皇侃的说法称:“皇氏云:‘明堂有四门,即路寝亦有四门。闰月各居其时当方之门。’义或然也。”对于皇侃此说,后世礼家多有引述,但是也有不同意见者,如清陆陇其《读礼志疑》卷五针对皇侃说提出质疑说:“愚按:此因路寝如明堂之说,而遂谓路寝亦四门,益难信。”又清汪绂《参读礼志疑》卷下则进一步发问说:“皇氏云路寝亦有四门,夫路寝则安得有四门哉?”[38]还有清万斯大《礼记偶笺》卷三《玉藻》“听朔于南门之外,闰月则阖门左扉,立于其中”条下说:“门即明堂之门,南乡。皇氏谓明堂有四门,闰月各居其时当方之门。恐未然。”[39]前两者并不认同路寝如明堂而有四门,后者则质疑明堂有四门。总之,均与皇侃说不一致。

再如,《礼记•明堂位》“垂之和锺,叔之离磬,女娲之笙簧”,郑玄注云:“垂,尧之共工也。女蜗,三皇承宓義者,叔,未闻也。和、离,谓次序其声县也。笙簧,笙中之簧也。《世本•作》曰:‘垂作钟,无句作磬,女娲作笙簧’”针对本文及郑注,孔颖达《礼记正义》说:“云‘无句作磬’者,皇氏云:‘无句,叔之别名。’义或然也。”也就是说,皇侃根据郑玄注中引述《世本•作》篇的话而认为叔和无句是一个人,孔颖达不能确定则称“义或然也”而加以保留。后世礼家有不少也照录皇侃说,如宋陈祥道《礼书》卷一百二十《大磬》条下有称:“盖叔与无句非二人,垂之为工非一技。皇氏谓‘无句叔之别名'其说或然。”还有元陈澔《礼记集说》卷六、明张自烈《正字通》卷七、清陈鳣《简庄疏记》卷十《礼记》、清郝懿行《礼记笺•明堂位》、清李光坡《礼记述注》卷十四、清潘相《礼记厘编》卷九、清孙希旦《礼记集解》卷三十一、清徐文靖《禹贡会笺》卷四等。不过,清代翁方纲则有与孔颖达不同的判断,在《礼记附记》卷四中他说:“叔之离磬……郑注‘叔未闻',孔疏引皇氏云‘无句叔之别名’义或然。然郑注引《世本》‘无句作磬'而又曰‘叔未闻',则无句与叔果否是一人,未有证据也,不知孔疏何以谓义或然。”这里,翁氏的质疑也是有道理的。

结 语经学在汉代以后即成为一种学问人的技艺,或熟通一经,或兼通多经,便可以立足于当时的学术界。但是,若要成为传承经学的代表人物,还是要有其个人的学术见识和历史的机遇,并且能够得到当时乃至后世学术界的认同才行。单纯从技艺的角度来说,经学还包含着对于许多相关学术领域的知识与学问、判断与思考等等方面的深度和广度上要求和切合点,也由此而构成具有学术史和思想史范畴的学说、见解与成果。这样的成果在经学史上从汉代以来即以章句注疏学的形式呈现出来,在魏晋南北朝而形成一个比较特殊的发展阶段,儒家经学的传承一方面继续以注疏学的面貌呈现出时代性的学术轨迹,亦方面以新的代表人物的出现而显出发展,皇侃和熊安生就是这个时代的南北代表。皇侃的礼记学作为南学亦脉,在孔颖达《礼记正义》的整合中面貌有着别样的呈现,在后世的礼学中依然得到关注和一定程度的肯定,这就是传统经学跨越时代的学术史意义所在吧。

[1](清)马国翰《玉函山房辑佚书》,广陵书局2005年版,第1000-1037页。

[2]焦桂美:《南北朝经学史》,上海古籍出版社2009年版。潘斌:《皇侃<礼记>学探论》,《青海社会科学》2008年第2期。华喆:《孔颖达〈礼记正义〉取舍皇侃疏研究》,《文史》2014年第3辑。

[3]《续修四库全书》,上海古籍出版社,2002年版,第1册,第72页。

[4]《尚书古文疏证》卷二,第十七《言安国古文学源流真伪》,上海古籍出版社2010年版,第64页。

[5]《读书偶记》卷三《子思之哭嫂也为位》条,中华书局1997年版,第43页。

[6](宋)卫湜《礼记集说》卷四十二、(明)邱濬《大学衍义补》卷一百七、《钦定礼记义疏》卷二十二均有引述。

[7](清)孙希旦:《礼记集解》,上册,中华书局1989年版,第452页。

[8](清)王鸣盛《蛾术编》卷六十一《说物一》。上海书店出版社2012年版,第885页。

[9]唐陆德明撰、张一弓点校:《经典释文•礼记音义》,上海古籍出版社2012年版,第254页。

[10]《晋书》卷九十一《列传》第六十一《儒林》称其:“虽不口传章句,然开释文义,标明指趣,撰正五经音训,学者宗之。”(中华书局,1974年版,第2356页。)

[11]《经典释文•序录》:“庾蔚之《略解》十卷(字季随,颍川人,宋员外常侍)。”参见上海古籍出版社,2012年版,第15页。

[12]《慈湖遗书》卷十五《论字义》《文渊阁四库全书》,上海古籍出版社1990年版,第1156册,第855页。

[13](清)潘维城《论语古注集笺》卷二《续修四库全书》,上海古籍出版社2002年版,第154册,第63页。

[14](清)洪颐煊撰《读书丛录》卷四“男女相答拜也”条,《续修四库全书》。上海古籍出版社,2002年版,第1157册,第587页。

[15]孙诒让:《周礼正义》,中华书局1987年版,第382页。

[16]《简庄疏记》,《续修四库全书(第1157册)》,上海古籍出版社2002年版,第235页。

[17]《经义杂记》,《续修四库全书(第172册)》,上海古籍出版社2002年版,第165页。

[18]《经义杂记》,《续修四库全书(第172册)》,上海古籍出版社2002年版,第204页。

[19]以上均见《汉书补注》,上海古籍出版社2008年版,第3486页。

[20]《黄以周全集(第九册)》,上海古籍出版社2014年版,第96、97页。黄以周此说前一部分并见于其所撰《礼说》六《杂著》之一《表记》条,见《黄以周全集(第十册)》,第195页。

[21]《礼记要义》,《续修四库全书(第96册)》,上海古籍出版社2002年版,第758页。

[22]《礼记纂言》,《文渊阁四库全书(第121册)》,上海古籍出版社1987年版,第285页。

[23]《礼经校释》《续修四库全书(第94册)》,上海古籍出版社2002年版,第329页。

[24]《礼记附记》,《续修四库全书(第103册)》,上海古籍出版社2002年版。

[25]《湖海文传》,《续修四库全书(第1668册)》,上海古籍出版社2002年版,第494页。

[26]《周礼补注》,《续修四库全书(第81册)》,上海古籍出版社2002年版,第431-432页。

[27]《皇氏论语义疏参订》,《续修四库全书(第153册)》,上海古籍出版社2002年版,第743页。

[28]《兼明书》,《文渊阁四库全书(第850册)》,上海古籍出版社1987年版,第236页。

[29]《茶香室经说》,《续修四库全书(第177册)》,上海古籍出版社2002年版,第536页。

[30]《读礼志疑》,《文渊阁四库全书(第129册)》,上海古籍出版社1987年版,第507页。又参见元代陈澔《礼记集说(卷五)》,凤凰出版社2010年版,第204页。

[31]清杭世骏撰《续礼记集说(卷二十五》,《续修四库全书(第101册)》,上海古籍出版社2002年版,第394页。

[32]《诸史考异》,《续修四库全书(第455册)》,上海古籍出版社2002年版,第188页。

[33]《援鹑堂笔记(卷九)》,《续修四库全书(第1148册)》,上海古籍出版社2002年版,第477页。

[34]当然,也有一处“‘周以蒲勺’者,皇氏云:‘蒲谓合蒲,当刻勺为凫头,其口微开如蒲草,本合而末微开也。’”孔颖达是直接引述皇侃的解说而没有提出异议。

[35]陈立《公羊义疏》,中华书局2017年版,第508页。

[36]《读书记疑(卷三)》,《续修四库全书(第1146册)》,上海古籍出版社2002年版,第209页。

[37](清)杭世骏《续礼记集说(卷四十八)》,《续修四库全书(第101册)》,上海古籍出版社2002年版,第722页。

[38]《参读礼志疑(卷五)》,《文渊阁四库全书本(第129册)》,上海古籍出版社1987年版,第641页。

[39]《万斯大集》,浙江古籍出版社2016年版,第114页。

原文载:《湖南科技大学学报.社会科学版)》,2018年第5期。原文转自微信公众号“经学评论”。

原地址:https://chinesefood8.com/23596.html版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。

本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。