哥伦比亚大学东亚图书馆中文部主任 王成志

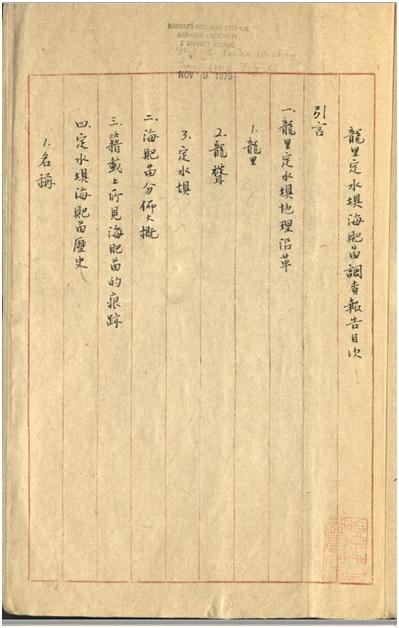

哈佛燕京图书馆藏稿本首页。来源:哈佛燕京图书馆

笔者数年前发现美国哈佛燕京图书馆藏有《龙里定水垻海(左“貝”右“巴”)苗调查报告》稿本一册,27厘米,单页10行,红格稿纸,毛笔端正小楷;含当地苗人书信和手绘海“貝巴”苗分布图等总共约80页,简单纸捻装订,封面封底仅为与正文所用一样的额外的一张的空白红格稿纸,稿本没有页码;署民国38年(1949)。多年来,该著的图书馆编目只有标题和作者。编目记录中的作者仅为汉先二字,没有生卒年月等信息。民国晚期从事民族学研究的学者中,做海“貝巴”苗族田野调查而出版调查报告和研究成果的不多。笔者仔细查找民国人物,包括民族研究学者,但不见名为汉先的踪迹。倒是有位著名的苗族学者杨汉先先生(1913-1998),自二十世纪四十年代初开始发表苗族调查的报告和研究成果;他于1949年以汉先为作者名发表过苗蛮调查文章,并涉及“海蚆苗”。作者汉先是不是杨汉先?调查情况如何?这份珍贵稿本如何得以由哈佛燕京图书馆收藏?

何为海蚆苗?

1949年有“汉先”为名发表的“龙里苗夷民族杂记”(《贵州民意》1949年第5卷第4-5期,第21-22页)考察了“海蚆苗”。“海蚆苗”应该就是该稿本中“海‘貝巴’苗”。但更早的1942年,吴泽霖有考察“海‘貝巴’苗”的专文“海‘貝巴’苗中的斗牛”(吴泽霖、陈国钧,《贵州苗夷社会硏究》,贵阳文通书局,1942,第228-232页)。

其实,该稿本比较明确地调查确定海“貝巴”苗地理分布和历史发展等。海“貝巴”苗具有明显的服饰特征:“当地的汉人都称这种苗叫海‘貝巴’苗。原因是他们的女子所着的衣服背面挂着很多的海‘貝巴’,这些海‘貝巴’是用线穿好然后连在一快四方布的底边,方布的上一边连有两根带子,可以套在颈项上的,这真是海‘貝巴’苗女子衣服的特别标记,所以这种苗也才得这样的名称。”而苗族服饰正是该稿本作者之一的美国人类学家要收集和研究的内容。

可是,新中国成立以后的苗族研著述中,包括杨汉先自己的作品中,“海‘貝巴’苗”或“海蚆苗”逐渐演变成“海肥苗”或“海巴苗”。比如,史继忠用“海肥苗”一词(史继忠,《民族识别文献资料汇编》,贵州省民族硏究所,1982,第42页)。杨汉先用“海巴苗”(回顾我的历程,中国人民政治协商会议贵州省委员会文史资料研究委员会《贵州文史资料选辑第22辑民族史料专辑》,1986年,第176页)。贵州省龙里县地方志编纂委员会编《龙里县志》使用“海巴苗”(贵州人民出版社1995年,第149页)。侯清泉也用“海巴苗”(《贵州近现代人物资料续集》,中国近现代史史料学学会贵阳市会员联络处,第78页,“杨汉先”条目)。龙基成的“社会变迁、基督教与中国苗族知识分子——苗族学者杨汉先传略”(《贵州民族研究》1997年第1期150-158页,第156页)写道:杨“曾与美国学者李桂英(P.M. Mickey)一道到贵州龙里一带调查海肥苗。杨汉先自己也搜集了不少珍贵的资料,可惜杨氏的调查笔记后来在‘文革’中损失殆尽了。”最近的石朝江和石莉的研究认为美国学者1947年调查“海肥苗”,特别指出:“米凯,美国民族学者,她曾到贵州省贵定县、龙里县一带调查,著有《贵州的海肥苗》(1947)”(中外人类学民族学对苗族的考察与研究,中国少数民族哲学及社会思想史学会第四届理事会成立及学术研讨会“内陆腹地少数民族聚居地区和谐稳定与生态文明建设”研讨会暨中国少数民族哲学及社会思想史学会2009年年会,)。

如果1949年后早期可能由于汉字简化的需要和植字的困难,使用“海巴苗”代替“海‘貝巴’苗”或“海蚆苗”,那么后来民族研究学者使用“海肥苗”很可能是因为粗心不查所致,进而普遍以讹传讹。

汉先是谁?

该稿本开篇有“龙里定水垻海‘貝巴’苗调查报告目次”,具体如下:

引言

一. 龙里定水坝地理沿革

二. 海“貝巴”苗分布大概

三. 籍载上所见海“貝巴”苗的痕迹

四. 定水坝海“貝巴”苗历史

五. 海“貝巴”苗的习俗

“龙里定水坝地理沿革”含三节:龙里;龙耸;定水坝。“定水坝海‘貝巴’苗历史”含两节:名称;移徙历史与住局年代。“海‘貝巴’苗的习俗”一章最长,为全书重点,含九节:椎牛;订婚;结婚;巫女治病;杀过年猪;新年禁忌;除夕邀牛;新年小孩拜年;除夕与新年时青年男女的活动。

该书的引言简短,引言全文引述如下:

三十八年元月,奉张校长与任教务长命,随桂玉芳女士去龙里调查海“貝巴”苗。我们是元月四日离校,七日到龙里,八日到择定的地点定水坝工作,直到二月四日离开定水坝返花溪。前后计时有一月之久。在定水坝时因要事,故汉先曾回校一次,所以在工作地点时间约二十日。这次的调查费用是由桂女士担负,工作计划则颇得鲍克兰夫人指示,这是应当特别提出感激的。三十八年三月三十一日汉先识于花溪

不难看出,首先作者的机构为位于花溪的贵州大学。1949年,校长为张廷休(1898-1961),教务长为曾先后留学美国奥柏林学院(Oberlin College)和哈佛大学的任泰。引言中特别感谢的鲍克兰夫人为德裔Inez de Beauclair博士(1897-1981),人类学家。自1941年始,在贵州、云南从事少数民族研究,特别是苗族和仡佬族的研究。在贵州大学教德、法和拉丁文,同时从事少数民族研究。二十世纪四十年代她用中英文发表多篇研究论文。1951年离开贵州大学;1952年离开中国。鲍克兰夫人后来在台湾故宫博物院和“中央研究院”民族研究所从事台湾地区的少数民族调查和研究达18年之久。单在《“中央研究院”民族學研究所集刊》上就发表多篇英文论文。1956年与芮逸夫合著《仡佬的族属问题》。1970年在台北出版《中国西南少数民族文化》。

鲍克兰夫人在贵州大学文科研究所做研究,1946年杨汉先被录用到文科研究所工作时,他发现鲍克兰夫人和自己是仅有的正常上班工作的研究人员。鲍克兰夫人的少数民族调查、研究和著述,学术影响很大。费孝通在其“少数中的少数——《兄弟民族在贵州》之七”一文中承认:“关于仡佬的历史现在还不免多属猜测性质,我把这有些地方似乎牵强的推想都写了下来,目的只在指出这里有很多问题是值得研究的,本文的历史材料很多是得自贵州大学鲍克兰教授,一并志谢。”(1951年3月31日《新观察》第2卷第12期)

可以确定稿本的作者汉先是杨汉先。杨汉先,苗族,1913年出生于贵州威宁,1998年去世,为著名的民族志学者。1933年考入成都华西协和大学,主修社会学。次年因家贫休学一年,1938年毕业。1941年,在华西大学中国文化研究所任助理研究员,1942年发表重要论文“大花苗移入乌撒传说考”(《中国文化研究汇刊》,1942年第2卷)。同年调到四川省博物馆做研究工作。1946年至1949年在贵州大学任教。1946年7月与鲍克兰夫人到黔西调查苗族;1947年又独自去大定、黔西、赫章补充调查。1948年写出《黔西南苗族调查报告》。1949年初与美国学者去龙里调查海蚆苗。1959年至1966年,杨汉先任贵州大学副校长。他兼任贵州省民族研究所所长多年。

杨汉先1949年与美国学者去龙里做调查的美国学者是谁?杨汉先1986年在贵州文史资料民族史料专辑上发表“回顾我的历程”。他回忆:“一九四九年元月,学校要我同美国人李桂英去龙里调查海巴苗,我们住在苗寨。不久就到农历年节了,我乘此机会到许多苗族家中了解情况,并看到了他们跳舞、唱歌。”(贵州文史资料选辑第22辑民族史料专辑》,1986年,第176页)。龙基成1997年发表的杨汉先传略一文明显参考引用《回顾我的历程》,虽所提杨汉先陪的美国人英文名大体不错,但也认为是李桂英。

美国学者是谁?

“美国人李桂英”明显与实际不符。写回忆文章时,杨汉先七十多岁,不排除他回忆有误。事实是,1949年1月4日至2月4日,杨汉先陪美国人类学家桂玉芳到龙里做苗族田野调查研究工作。据美国俄亥俄州奥柏林学院档案馆桂玉芳档案:桂玉芳(Margaret Portia Mickey,1889-1988),美国密西根州底特律人,1912年美国俄亥俄州的奥柏林学院(Oberlin College)数学专业毕业。多次到中国,是调查研究中国苗族和仡佬族的著名学者。如不少奥柏林学院毕业生赴华传教一样,桂玉芳大学毕业首先任奥柏林学院院长秘书,不久也赴华传教。1914-1920年,任美国公理会(American Board of Commissioners for Foreign Missions)华北教区传教教师和秘书。她在中国第一所女子高校华北协和女子大学(North China Woman's Union College)教数学,并任校长麦美德(Luella Miner,1861-1936)的秘书。桂玉芳1920返美国照顾生病的父母,同时做秘书工作,包括1931至1935年任奥柏林学院图书馆馆长秘书。1935年她又回到华北教区,在通州教会医院工作;次年到日本同志社大学(Doshisha University)教一年英语。后再返美,这期间她在哥伦比亚大学、密西根大学学习人类学、中文和日文研究生课程。

桂玉芳。来源:奥柏林学院档案馆

桂玉芳于1939年至1944年间第三次到中国,在贵州调查研究苗族。1944到1946年她转到印度北方邦的马苏里(Mussoorie, Uttar Pradesh),任教会寄宿学校伍德斯托克学校(Woodstock School)的学籍管理员。1946年她到后来并入哈佛大学的拉德克利夫女子学院(Radcliffe College)读研究生课程深造,同时继续进行人类学研究。1946年她发表贵州的海“貝巴”苗的学术论文。

1947年,桂玉芳将贵州苗族田野调查成果“Cowrie Shell Miao of Kweichow”(《贵州的海“貝巴”苗》)发表于哈佛大学《皮博迪美国考古与民族学博物馆论文集刊(Papers of Peabody Museum of American Archaeology and Ethnology)》,以九十多页单册出版。皮博迪博物馆的创始人皮博迪(George Peabody, 1795-1869)为美国新英格兰棉商,1866年捐15万美元由哈佛大学创建博物馆,1877年落成开放。皮博迪博物馆为美国最早的考古学和人类学博物馆。《贵州的海“貝巴”苗》发表后,哥伦比亚大学中国历史学家韦慕庭教授(C. Martin Wilbur, 1907–1997)在《美国人类学家》(American Anthropologist)期刊上专门写书评,大赞其优点,但也指出其理论上的不足之处。韦慕庭的父亲也到中国传教多年,在上海、东北等地任基督教青年会干事。韦慕庭幼时随父母在中国生活和成长;1931年从奥柏林学院毕业、后在哥伦比亚大学获得博士。桂玉芳也在哥伦比亚大读研究生课程。

《龙里定水垻海“貝巴”苗调查报告》稿本中夹有一封当地杨家寨的苗人乡长杨正湘致桂玉芳的信。从信中看出,桂玉芳上次调查来到杨正湘家,与杨家人成为好朋友。桂玉芳第四次来贵州,于12月初给杨正湘写信,杨于12月28日回信。从该信看出,杨正湘非常高兴、期待老朋友到来,同时谈到家里人和自己的情况。这封信随没有注明年份,但很可能是1948年12月28日。信中也提到自上次桂玉芳离开已四五年没有通音讯。1949年一月的调查中,桂玉芳很可能又来到杨家寨杨正湘家。这封信也说明该调查报告稿本是桂玉芳拥有、源于桂玉芳处。

1948年到1950年间,桂玉芳第四次到中国,由美国赖特学者项目(Fulbright Scholar Program)资助,继续做研究中国苗族的调查研究。美国国务院下面的富布赖特学者项目于1946年成立,1948-1949年成功获得此项目资助的赴华交流学者有21人。当时为中国内战时期,九人“由于中国情况没有成行而取消”。能成行的12人当中包括后来成为著名汉学家的康乃尔大学的毕乃德(Knight Biggerstaff, 1906-2001)和宾州大学的卜德(Derk Bodde, 1909-2003),二人的“海外联系机构”项下分别为燕京大学和清华大学,他们的“专业”分别为历史和中文。桂玉芳的“海外联系机构”为华西协和大学及其华西边疆研究所(West China Frontier Institute),专业为“人类学”。美国“国内机构”列为“无”的桂玉芳为1948-1950年赴华学者,1948年8月获得资助。1941年华西协和大学成立华西边疆研究所,李安宅(1900-1985)任社会学系主任和副所长,校长张凌高(1890-1955)任所长。华西边疆研究所虽然经费一直不足,但研究所成员精干,边疆少数民族的社会调查和学术研究生机勃勃,成果斐然。 桂玉芳主要在华西协和大学博物馆工作,她花很多时间做苗族服饰图案式样的研究。

1948年,桂玉芳非正式出版中国少数民族目录学著作一部“A Bibliography of South and Southwest China: With Special Reference to the Non-Chinese Peoples and Their Relation to the Peoples of Adjacent Areas: Works in Western Languages”(《中国华南和西南:非汉民族及其与邻近地区民族关系西文目录》)。1949年元月,她与杨汉先到贵州龙里定水坝做田野调查。根据二人调查结果,杨汉先于1949年三月完成调查报告的稿本。因此,该报告的资助单位应该是美国富布赖特基金学者项目,作者应该是桂玉芳和杨汉先两个人。

1950年她应该利用了1949年她与杨汉先一起合作进行的田野调查结果,非正式出版56页的《贵州的海“貝巴”苗:增补和订正》,对1947年出版的哈佛大学皮博迪博物馆论文专册《贵州的海“貝巴”苗》做适当的增订。1951年至1954年她在美国马萨诸塞州的工具书出版公司G.& C.韦氏公司(G. & C. Merriam Company)编辑部工作。后退休,到美国首都华盛顿,在国会图书馆研究苗族服饰女性服饰图案式样中体现的象征主义。最后定居于加州的波莫纳(Pomona),利用之前在中国收集的苗族资料继续做研究。

如何到哈佛大学?

据皮博迪博物馆档案馆的桂玉芳档案,1976年,已87岁高龄的桂玉芳视力明显转差,她与哈佛校友朋友任北亚利桑那博物馆(Museum of Northern Arizona)馆长的著名的人类学家内德∙丹森(Edward Bridge “Ned”Danson,1916-2000)商量她的收藏的可能去向。自三月始,他们致信给当时的哈佛大学皮博迪博物馆(Peabody Museum of Archaeology and Ethnology)馆长史蒂芬∙威廉姆斯(Stephen Williams,1926-2017),希望将桂玉芳收藏的苗族研究文献、实物、图书、手稿、信函和照片等捐赠给皮博迪博物馆。五月,威廉姆斯馆长回信同意桂玉芳的收藏比较独特,欣然接受捐赠。

哈佛大学皮博迪博物馆(Peabody Museum of Archaeology and Ethnology)

桂玉芳档案含等数百种苗族女性服饰、刺绣图案临摹稿及其说明,中国神话故事和传奇的翻译,中英文图书、中国国画和苗族宗教、音乐和工作有关的实物等。信函包括华西协和大学教授、博物馆馆长、考古学家和民族学家葛维汉(David C. Graham, 1884-1961)和1948到1950年任华西协和大学博物馆馆长白天宝(J. Calvin Bright,1915-?)等人的信件。

1976年6月12日,在给威廉姆斯的信中,桂玉芳回忆她对苗族女性服饰图案研究的缘起,与葛维汉有关:

1941年12月,我到华西协和大学校园中浸信会的葛维汉夫妇家里做客。他当时是该大学考古和民族学博物馆馆长,他把自己收藏的100件文物和川苗女性的900种刺绣服饰捐给该馆。我对这些服饰的图案设计特别感兴趣。1949到1950年,我又到华西校园。1949年12月,中共已到成都。在任命新官员之前,他们不许美国人离开成都,所以我一直在那里住到1950年8月才离开。在这7个月左右,我把这些苗族服饰的十字绣图案,全部快速临摹下来。这些服饰由深蓝棉布以以及白色和彩色丝织刺绣组成。我不得不使用在成都能找到的任何有白底、能画出图案的图纸和中国(印度)墨料和彩色颜料。我没有时间临摹缎织品的图案式样。

她写到,回美国“在克莱蒙特(Claremont)安顿下来后,为让这些图案式样保持一致和减少我之前匆忙临摹的错误,我花一年半时间再次仔细转画。我有一箱这样的图案式样。”

同时桂玉芳介绍自己对这些服饰图案式样进行深入研究。成都解放时,华西协和大学一位杨姓中国艺术教授由于所教的课程不能继续,向当时博物馆馆长白天宝建议,由杨教授为她讲解和分析这些服饰图案的象征意义。二人一起分门别类整理出30多种图案主题,并做详细笔记。1954年,桂玉芳花四个月时间到国会图书馆全面研究西文文献中图案式样的象征主义,并做了三本活页笔记。

然而,由于年岁已高、视力下降严重,无人协助的话桂玉芳打字已经很困难。她出版研究苗族女性服饰图案的著作的想法就没有实现。但她深信这些苗族文献在美国独一无二的学术价值。在捐赠时,她要保证邮寄运输这些文献到万无一失。颇费一番周折后,皮博迪博物馆通知她档案收到无虞。

其实早在1946年,国立贵州大学文科研究所和西南文化研究所致信皮博迪博物馆等,希望建立国际学术合作交换关系。1946年5月9日皮博迪博物馆唐纳德∙斯科特(Donald Scott,1879-1967)馆长写信给桂玉芳转述贵州大学的来函:“敝省的原始部落快速采用汉语和汉人风俗,将导致土著民族文化很快消失。可是,目前贵州本地民族文化实物甚丰,比如各种装饰精美的民族服装和纺织、蜡染和刺绣服饰,以及仍在使用的如芦笙、竹笛和铜鼓等各种民族乐器。敝所愿意向海外博物馆提供这些实物样本以供收藏。作为交换,期待贵方提供图书馆所需的书刊以及人类学工具和照相器材为感。地址是,贵州省贵阳附近花溪。”斯科特馆长就此事请教桂玉芳:“你知道,博物馆收藏特种实物或有展览价值的物品的兴趣,远不及对民族部落使用的日用品的完整收藏。我们愿向贵州的西南文化研究所建议是否可能建立这样的收藏,若可能,费用如何。在贵州何地、何民族部落获得这些藏品。你对贵州深为了解,我现特向你征求高见。我很感谢你的帮助。等收到你的回信后,我再回复贵州大学。”至于随后桂玉芳如何帮助贵州大学和皮博迪博物馆建立合作交换关系,皮博迪博物馆档案中没有发现直接的文献证据。

但是1946年八、九和十一月,以及后来1948年的八月,皮博迪博物馆收到桂玉芳捐赠的贵州苗族以及日本人的服饰、吉祥物等物品。而且,1947年皮博迪博物馆向代表贵州大学的鲍克兰夫人顺利购买一些代表贵州和贵州苗族民族物品和照片,1948年博物馆收到。

如何转藏哈佛燕京图书馆?

经桂玉芳同意,她捐赠的图书部分可根据图书的性质由皮博迪博物馆的档案馆确定分别转送该博物馆的托泽图书馆(Tozzer Library)、哈佛大学的佛格艺术博物馆(Fogg Museum)图书馆和燕京图书馆保存。

哈佛大学燕京图书馆

1877年皮博迪博物馆落成时,其图书馆也同时落成开放。托泽博士(Alfred Marston Tozzer,1877-1954)于1934年至1947年间任皮博迪博物馆的图书馆馆长。1973年主要利用托泽家人的捐款,该图书馆的新楼建成,为纪念托泽博士而冠名该馆为托泽图书馆。托泽图书馆于1979年正式转隶于哈佛学院图书馆系统(Harvard College Library),但仍与皮博迪博物馆保持密切关系。佛格艺术博物馆的成立与中国有渊源。十九世纪中后期源于波士顿、后迁至纽约的著名对华贸易商佛格(William Hayes Fogg)去世后,其妻佛格夫人(Elizabeth Perkins Fogg)1891年将佛格生前收藏的东方艺术品和20万美元巨资捐赠给哈佛大学创建以其丈夫名字命名的博物馆。佛格艺术博物馆于1895年落成开放。1927年佛格博物馆的维修实验室和研究图书馆等成立。1962年佛格博物馆的图书馆正式并入哈佛大学图书馆系统,与其艺术图书文献馆藏合并而成为哈佛大学艺术图书馆(Fine Arts Library)。

哈佛燕京图书馆是哈佛燕京学社(Harvard-Yenching Institute)的图书馆。哈佛燕京学社由哈佛大学和燕京大学受美国铝业大王霍尔(Charles Martin Hall,1863-1914)基金资助于1928年成立。其同时成立的图书馆名为汉和图书馆(Chinese-Japanese Library)。1965年改名为哈佛燕京图书馆。1976年哈佛燕京图书馆改隶于哈佛大学图书馆系统,但与哈佛燕京学社依然保留密切的关系。哈佛燕京学社及其图书馆对中国现当代人文科学和社会科学的发展做出了比较大的贡献。

细查《龙里定水垻海“貝巴”苗调查报告》稿本,第一页也就是目录页,在含有地址的英语哈佛燕京图书馆馆藏章下,有手写铅笔字迹两行,不大清晰。仔细辨认后可以确定为Gift of Portia Mickey (桂玉芳捐赠)和Trans from Tozzer(托泽馆转来)。紧接下面,盖有日期章:Nov 9, 1976。很明显,皮博迪博物馆档案馆收到该稿本后,先转送给哈佛托泽图书馆;托泽图书馆再转入哈佛燕京图书馆。1976年11月9日正式入哈佛燕京图书馆馆藏。

结语

《龙里定水垻海“貝巴”苗调查报告》稿本是1949年初华西协和大学的美国富布赖特基金学者桂玉芳和贵州大学文科研究所研究人员杨汉先合作对龙里定水垻海“貝巴”苗进行田野调查的中文报告,由杨汉先执笔撰写。该稿本由桂玉芳从贵州带到四川,再带回美国。1976年她捐赠给哈佛皮博迪博物馆档案馆,转送哈佛托泽图书馆后,最后转入哈佛燕京图书馆善本特藏部收藏保存。

《黔苗图说》图片来自网络

皮博迪博物馆及其档案馆除藏有桂玉芳和鲍克兰夫人有关的中国苗族实物和档案文献外,还收藏有很多中国其他少数民族的代表性藏品和档案文献,比如以照片为主的、反映中国西北和西南少数民族的伍尔辛(Frederick Roelker Wulsin,1891-1961)特藏和洛克(Joseph F. Rock, 1884-1962)特藏。同样,哈佛燕京图书馆藏有很多中国少数民族有关的善本书和档案特藏,比如,非常稀见的《黔苗图说》《苗蛮图说》《滇苗图说》,以及源于洛克的纳西族东巴文手稿收藏。此外,以照片和书刊为主的毕敬士牧师中国穆斯林特藏(Claude L. Pickens, Jr. collection on Muslims in China)和以蒙文晚清和民国图书为主的柯立夫(Francis Woodman Cleaves, 1911-1995)特藏,都非常丰富和珍贵。近年来,哈佛燕京图书馆非常重视数字化扫描工作,与国内不少机构合作,系统地将大量珍稀图书和特藏文献进行数字化,对外线上免费开放使用,真正使哈佛燕京的善本和特藏成为天下公器。这是让哈佛之外的研究者尤其感到方便和高兴的事。

(致谢:非常感谢哈佛燕京图书馆郑炯文馆长;特别感谢中文部主任马小鹤老师、古籍善本部王系老师、哈佛皮博迪博物馆Katherine Meyers Satriano和奥柏林大学图书馆朱润晓老师提供的帮助。)

责任编辑:彭珊珊

校对:刘威

原地址:https://chinesefood8.com/23891.html版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。

本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。