摘要:近年来国内外学者根据乔志强教授摘录的山西乡绅刘大鹏的《退想斋日记》进行了一些研究,现在山西省图书馆收藏的稿本《退想斋日记》将全部影印出版。该稿本原有200余册,既是刘大鹏效仿曾国藩的日记书写的“道德日记”,也是他对身边生活世界的记述和其生活哲学的表达。自号“梦醒子”的清遗民刘大鹏将自己内心拒斥却不得不生活其中的新世界视为梦境,日记中对生活世界的记录也就不得不被同时视为对刘大鹏梦境的记录。当人们利用日记展示的多是历史上的官场、世风、制度兴废和事变的时候,不能忽略日记这一个体化文类的特殊性。

由山西省图书馆藏、三晋出版社影印出版的稿本《退想斋日记》终于要问世了,尽管近年来同类个人性、地方性的文献(如《徐兆玮日记》《杜凤治日记》等)已不断被整理出版,但对学术界来说,这仍是一件具有重要意义的事情。自从已故山西大学乔志强教授发现了这份稿本并标注出版了其中部分内容至今,已经过去了30多年。其间,不少学者利用这份珍贵材料进行了不少研究,但对更多读者和研究者来说,仍只能“竹筒窥豹”,虽可见一斑,却终归不能得见全貌。如今,在山西省图书馆和三晋出版社的共同努力下,《退想斋日记》现存全部稿本影印出版,的确应该为之鼓掌喝彩。

稿本《退想斋日记》的原状

《退想斋日记》的作者刘大鹏之生平,已为研究者所熟知。他字友风,号卧虎山人、梦醒子,山西省太原县(今太原市晋源区)赤桥村人,生于1857年,卒于1942年。他于1878年考取秀才,1881年进太原县桐封书院,次年又到省城太原的崇修书院读书,1894年中举人,于1895、1898、1903年三次参加会试,均未中试,随后即归乡里。从大历史来看,在他中乡试之年,中日甲午战争爆发;入京参加会试时,亲历了“公车上书”;归乡后则经历了义和团运动、清朝覆灭和民国肇建,最终死于抗日战争的后期,假如我们承认这些重大事件是影响广泛的“全国性”事件的话,那刘大鹏无疑是中国近代历次重大变革的见证者。

关于《退想斋日记》被“发现”的详细经过,行龙教授已述之甚详。据行文,除乔志强教授于1980年代前从私人手中暂借抄录外,后主要由乔先生当时的学生行龙、徐永志、崔树民、王先明等在山西省图书馆抄录,大体上抄录了80万字左右。由是可知,包括《退想斋日记》在内的刘大鹏的诸多作品,多是在20世纪80年代前后入藏山西省图书馆的,亦可知1990年出版的《退想斋日记》是经过乔先生筛选,从80万字中选出50万字出版的。

据说《退想斋日记》凡“二百册”,但目前山西省图书馆所藏稿本为43册,从册数看相差甚远。根据图书馆工作人员的说法,“原书有些残破,遗失小部分”,不知是入藏之前即已遗失还是其他情况,如以“二百册”与43册之差来看,似乎不止“遗失小部分”,但据稿本修复人员的记录,“40多册全部为没有装订的散页”,如果是这样,似乎说明在何为一册的问题上认识并不一致。修复人员又提到他们采用“接书脑”法以“保持原装订形式”,结合前面表述的“40多册……散页”和刘大鹏自己的“二百册”说法,说明原来应该是分册装订的,只不过后来逐渐散掉了。

现存稿本43册与所谓“二百册”的说法之间的差距由何而来? 我因未见原书,不能遽做判断,也许上世纪80年代的抄录者如行龙教授等,以及图书馆的保管和修复人员能给出答案。根据现存稿本最早的一册,封皮上署“光绪十七年十二月初一日订”,然后从当日起记,记了十二月初一日和初二日之后,接下来就顺序接到光绪十八年(1892)正月廿七日,再下条即为初四日,再下条则为十五日。根据后文的“三月三日”条,可知正月廿七日条与初四日条之间定有缺页,否则不会出现缺署“二月”的情况。又本册记至光绪十八年(1892)末,且尾页复有署“光绪十七年十二月初一日订”的字样,说明刘大鹏最初可能是打算以一年为一册装订的。

会不会光绪十七年(1891)十二月并非刘大鹏记日记的开始? 也就是说,此前还会有许多册日记已经遗失了? 这一年刘大鹏34岁,假如他从这年末开始记日记的话,到底是出于何种考虑?或者,如果这的确是刘大鹏记日记的开始,后面的许多年份有无可能并非都是按年装订为一册? 我后面还要说明,至少第一种假设不太可能成立。

根据修复人员的介绍,原稿本书页大小不一,最大的书页约23cm×15cm,最小的书页约8cm×5cm,也就是说,最大者与最小者之间尺寸相差一倍多。其原因在于,现存稿本的80%所用纸张,都是用各类纸片拼接而成的,比如旧日历、旧账簿、旧报纸、收据、广告、歌谱、算数本、传单等等,经过裁切后粘接而成。这样的话,该稿本应该呈现出各册大小不同的形态,似乎与邢雅梅前揭文图6中显示的“直观信息状态”不符。如果各种纸片被粘连拼接成相似或一样大小,也就可以装订成大小相等或相似的册;但如果各册尺寸大小不等,较小尺寸书页订成书册不可能很厚,也就不可能一年一册。这一点,上述文字介绍没有交代得很清楚。

因此,200册与43册之差的原因,除了全年完整缺失光绪二十五年(1899)、二十六年(1900)、民国元年(1912)、九年(1920)、十三年(1924)、二十四年(1935)的日记外,应该就是每年不止一册的缘故。所幸自民国之后的日记各册,起始都注明日记册数,如民国二年(1913)正月处注明“《退想斋日记》第八十五册”,民国三年(1914)正月处注为“第八十九册”,民国四年(1915)正月处注为“第九十三册”,说明全年的日记分为四册。由于全部日记共涉51年,而第一年即光绪十七 年(1891)的日记仅有十二月初的两天,故大体可算50年时间,由此,我们便清楚了“二百册”的说法是怎么来的。我们也因此明白了,刘大鹏最初可能有一年一册的想法,后来很快改为一年四册,以一季为一册,按元、亨、利、贞排列(《周易》乾卦这四个卦辞常被用来表示四季)。后来装订散掉,被收藏单位按年统计为一册,除去遗失的6年日记,就被视为是43册。

由于刘大鹏开始写日记之后,有时在家中居住,有时在书院中学习,有时在教馆的东家中住,因此日记、纸笔需要随身携带。光绪十九年(1893)四月初八日他去东庄赶会,买完东西后把包袱遗落在那里,“包中无他物,只是余之日记一册,笔一支,所作时文数首,母亲所赐丸药二两”。这说明他是先用白纸装订成日记本,而不是写在散页上最后才装订成册的。至此我们可以初步认定,所谓43册应该并不是“原装订形式”。

刘大鹏家乡赤桥村是晋祠水利系统的“总河三村”之一,在清代,造纸成为本村的主要生业。不过赤桥、纸房生产的纸是十分粗糙、廉价的草纸,根本不能拿来书写,我们所见乡村中的账簿、契约等等都没有用草纸的,对于以著书立说为己任的刘大鹏来说,所需纸张也是大量的,成本也是难以承受的,因此不能不“废物利用”。甚至,据沈艾娣说,在1925年,刘大鹏记日记所用纸张就已是草纸了。当然,这也说明赤桥的草纸为刘大鹏的写作提供了最基本的条件。

我读了关于刘大鹏的大部分研究,对刘大鹏的日常收入和生活水平有所涉及的,只有行龙的论文。据此,刘大鹏的父亲在太谷有家木店,至1926年仍存在;土地约10亩,其收获可保障全家数月之食(光绪十九年四月二十五日记:“家有薄田十余亩,茅屋四五间。”);他自己还有做塾师的束脩,其间每年有白银100两;1914年起又与人合伙经营煤窑,“稍有盈余”。这些收入在其后半生用以养活全家16口老小。从上述情况看,刘大鹏一家生活虽不至拮据,但他也算不得富家翁。其实,我们还可以对刘大鹏日常收入和支出的情况做出更为细致的梳理,比如,光绪十九年(1893)七月初四日,“余去晋祠游,见一杂货坛上售一部《三国志》,爱不释手,遂用三百廿钱买之”;光绪三十三年(1907)二月初三日,晋祠文昌庙的组织文昌会请刘大鹏入会,刘大鹏“带入社钱五百文”。按光绪二十一年(1895)七月二十日,“一老丈……为鸦片烟束缚,每日必须吸六文钱的烟,不吸则不能吃饭”,可知这五百文可供该人抽两三个月的鸦片烟。他也曾在日记中记载光绪三、四年(1877、1878)大灾,粮价大涨,白面每斤一百文,酒每斤二百文;光绪十八年(1892)春,雨少粮贵,白面每斤六十文,说明正常年景白面应在每斤五十文以下,足证三百二十文或五百文并不是一笔小钱。应该说,在清末,刘大鹏一家是衣食无忧的。从日记看,一直到他的晚年,各处请他去吃席的记录极其多见。

刘大鹏曾于光绪二十一年(1895)八月初二日记:“余之父母二大人年都老大,依然经家政,劳瘁备尝,供给子孙读书不惜赀财,而诸事却俭。”也许这样一种勤俭家风对他影响很大,使他在许多事情上能省即省。由于刘大鹏著述颇丰,我们不知道他撰写《晋祠志》等书所用是何种纸张,即是否在撰写不同类型文字时使用不同纸张;也不知道《退想斋日记》各册用纸有没有不同时期的差别,与家计状况的好坏变化有无关系,但他在日记用纸上颇为俭省是肯定的。

《退想斋日记》是怎样一部日记

假如光绪十七年(1891)十二月初一日的确是刘大鹏开始写日记的时间,那么为什么他会有此一举? 在光绪十八年(1892)日记最后一册(应为原稿本第4册)的末页,刘大鹏写下如下一段话:

阅武穆诸论及诗数首,似当另立一本,以为文集稿。盖日记与文集体例不同,日记昉之《春秋》,所谓记事之史也;文稿昉之《尚书》,可谓记言之史也。特以士庶不敢僭王公,故不能直曰史传,而别其名曰日记耳。然所谓以岁系月、以月系日之实,自不可没也。间有涉于考据、议论如语录体,可耳。若成篇文字,似当更抄一本,以为文稿,庶体例不淆。尝阅陆清献公日记及蒋湘南西征述,皆如此。所见如此,敢以质之高明。

这段文字写于这一年的记事之后,似乎别有深意。因为光绪十七年(1891)只有十二月初一和初二两日的日记,所以光绪十八年(1892)可以视为他撰写日记的第一年。经过一年的记述,对于日记应该包括哪些内容,刘大鹏开始将其置于一个文献学或文体学的框架内加以思考,而不想将其视为简单的流水账式记录。这篇讨论体例的文字被置于本册之末,也可证明刘大鹏确是从光绪十七、十八年(1891、1892)之交开始记日记的。

按刘大鹏的说法,日记是普通人的史书,就是类似《春秋》那样的编年史,以记事为主,间有零散考据和议论,但不能有成篇的文章,后者则应编为文集。我们会看到,这部日记在记事之外,还有大量诗文、楹联,像笔记一样另立小标题。这也告诉我们,当私人日记成为史家手中的史料的时候,它就可能是一部大事记,而它作为日记作者本人的某种特殊文类的作品时,它就不止是一部大事记,甚至主要不是一部大事记。研究者受此引导,讨论的主题无论大事小情,大多都会集中于“事”。

《退想斋日记》并不是完全不打算给别人读的私密记录。光绪二十年(1894)八月二十四日,刘大鹏在日记中抄录了友人杜寿山为他所写的日记序,其中说到:“余尝观其日记一册……待日记功成,亟为付梓,以公同好,固引领而厚望焉。”可见士绅撰写日记并加以印行,是当时士林的风气。所以,刘大鹏在写日记伊始,便已有付梓的考虑。比如,他记载光绪二十年(1894)正月初四日来客拜年,“邻里:王向春父子二人、马骥;友谊:胡瀛先生,字海峰,晋祠人;友谊:武九如,字天授,北大寺村人;戚谊:张结锁,晋祠人;德益源,晋祠镇干菜铺”。如果是纯粹的私人记录,一般不会注明邻居、亲戚、好友这些身份,列名即可,因为看到名字,自己就会想起他们是谁,只有怕他人不知道才会专门注明。对《退想斋日记》这一性质的认识,也就是说,要特别关注刘大鹏想让读者知道什么,有助于我们对这份资料的正确使用。

假如光绪十七年(1891)十二月初一日和初二日的日记是刘大鹏最早的两篇,他在这两天记录了什么事呢?初一日,他写下了《五戒》《七惩》《十求》《八本》四篇对自己的道德要求,如《五戒》:

戒多事,多事则致侮。戒多言,多言则招尤。戒多动,多动则得咎。戒多欲,多欲则纷心。戒多费,多费则受困。

初二日,他写下两段话,第一段是对程颢“天地之间,只有一个感与应而已,更有甚事”的体会,第二段是对儒家性善论的体会。前者落到“以善感则善应之,以恶感则恶应之”;后者落到“凡人之情,趋于恶则易,趋于善则难,人苟以善自治,虽至恶之人亦可移之”。余下更无一字。从此直至光绪十八年(1892)四月二十日,全部日记内容都是读书体会。对此,关注重大事件的研究者多会置之不理,而这恰恰可以被视为刘大鹏开始撰写日记的动机。

在我看来,人类学者杨清媚的解读颇有独到之见,她说:

叔孙豹讲人有立德、立功、立言三不朽,刘大鹏所寄托的“德”,在他后来的人生实践中,似乎只有以言立德最为成功。

在某种意义上,前述行龙、罗志田和沈艾娣不算彻底误解,《退想斋日记》充满了刘大鹏对自己的道德塑造。总体上,《日记》的内容包含三个方面:政治经济、道德教化和史学,这三个方面内容交替出现。

刘大鹏于34岁时开始撰写日记,此时他尚在刻苦攻读,准备乡试,三年后考中举人。他考中举人之时正值甲午之年,时局动荡,但也是他“春风得意马蹄疾”的人生阶段,人们所关注的也大多是他此后的所见所闻,而此前的两三年,也即开始写日记的两三年,应是我们理解他撰写日记动机的关键时期。

虽然写下读书笔记是备考时的常见做法,即便是大量有关时政的文字也与会试内容有关,但刘大鹏显然更注重伦理道德上的立场。光绪十八年(1892)正月廿七日是他的第三篇日记,全部文字是这样的:

雍正三年,沈端恪公近思,字位山,号闇斋,疏言:浙省远处海滨,奢靡浇薄,以诡诈为能,以忠厚为拙,以势力为重,以廉耻为轻;以逢迎奔竞为有才,以安分守己为无用,以请托徇私为多情,以孤介刚方为刻薄,以健讼打降为豪杰,以捏词造谤为智谋,风俗人心,颓坏已极。

沈近思是康雍之际的理学官僚,浙江钱塘人。雍正时同乡汪景祺因党附年羹尧,其《西征随笔》和《历代年号论》中有悖逆之语被枭首,海宁人查嗣庭则因党附隆科多,在江西乡试中出题讪谤,被戮尸枭首,并牵连所有浙江士人,暂停浙江士人的乡试、会试。雍正四年十二月“十六日,吏部侍郎沈近思条奏整饬浙江风俗事宜。奉上谕:据沈近思奏称,浙江一省逆种双生,越水为之增羞,吴山尽皆蒙耻等语,朕谓浙省有沈近思一人,不为习俗所染,可称上智不移,实足尽洗越水吴山之羞耻矣”。同治十二年(1873)浙江书局刊刻《沈端恪公遗书》,或许与曾国藩倡导理学复兴有关,也使刘大鹏可以读到沈氏的作品。

他对沈近思当年对世风的批评显然是认同的,但他除了加强自身的道德修养,如为自己规定了“五戒”“七惩”等等之外,对于改变这种世风又无能为力,因此只好坚信善恶有报,只能从道德的自我完善做起,即他所说的“以善自治”。其具体的修身之法,应该是遵循了曾国藩的“课程”。在其第6篇日记(光绪十八年二月十六日)中就提到“曾文正公云:一生之成败,关乎师友之贤否”;三月十二日又提到“曾文正公云:凡人不敢妄议论”等等;十四日抄录《曾文正公课程》,其中就有“写日记”一条:“须端楷,凡日间过恶,身过、心过、口过,皆记出,终身不间断。”光绪十九年(1893)二月初一日,刘大鹏接到榆次的朋友赵寿天的来信,信中“另纸抄曾文正公日记数条,示余为日记之式,开列于后”。显然,遵循曾国藩的指导是《退想斋日记》形成的直接动因,而太平天国运动前后的社会情态与曾国藩对理学的倡导是其大背景。

以日记的形式记述每日过错以加强自身道德修养,与更早出现的功过格存在密切联系,这使日记体这种文类之下包含了本质上不同的文本。有些研究者认为现存最早的日记是唐代李翱的《来南录》,较早的还有北宋欧阳修的《于役志》、南宋范成大的《骖鸾录》等书,但这些均属行记或游记。即便是宋代《涧泉日记》、明代《水东日记》这样的笔记,也与曾国藩倡导的这种以修身为目的的日记全然不同。

事实上,在30年前出版的《功过格》一书中,作者包筠雅已将功过格这种善书称为“道德日记”。其影响甚远,直至今日我们的纪律处分,还有“记过一次”“记大过一次”这样的说法,只是我们大多意识不到这便是功过格传统的遗存。包筠雅指出,虽然很早就出现了行善积功的体系,但真正流行开来的文本是12世纪的《太上感应篇》和稍晚出现的姊妹篇《太微仙君功过格》,直至晚明的袁黄,才在江南地区普遍流行开来。经过袁黄和云谷的努力,功过格日益淡化了它的佛教、道教渊源,更多地从儒家学说中获取合法性,以争取更多的士大夫接受者。更为重要的是,包筠雅认为,功过格这种善书是为因应社会动荡不安的时代而出现和传播的,比如宋金之交、明清之际。无论曾国藩还是刘大鹏,恰恰也都生活在社会动荡不安的时代。

《退想斋日记》并非功过格那样的善书,但也带有“道德日记”的色彩。刘大鹏曾在光绪二十年(1894)二月十三日的日记中说:

余自来好说善恶果报,凡与乡人言,往往引《周易》“积善之家,必有余庆;积不善之家,必有余殃”,及《尚书》“作善降之百祥,作不善降之百殃”……又尝称,《太上感应篇》开首所言“祸福无门,惟人自招;善恶之报,如影随形”四句及收尾所言吉人语……尝以告人。

这显然说明他对功过格的传统是非常熟悉的。他记述说,有人质疑说,古代圣贤是言理不言数,言善恶不言果报,你这不像是读圣贤书的人啊! 他辩称,“圣贤何尝不言乎? 但其言最浑涵,不若后人之显露耳”。不过,他也坦承,“且余此言是与乡间未尝读书的人及农商贾言之,若在大雅有道之前,则不敢言矣”。这说明,刘大鹏虽是儒生,但也深深浸染于儒释道杂糅的民间文化传统之中,就好像他一方面承认儒家的“性善论”,另一方面又在日记中说“天下之人,无不欲占便宜”,于是在理学的道德追求与应对生活困境之间,体现出明显的双重立场。

杨清媚称,《退想斋日记》其实是刘大鹏多部作品的缩影,这也可与上述讨论结合来看,以使我们更全面地认识这究竟是怎样一部日记。她说,刘大鹏的《晋祠志》等作品的内容,往往是他在日记中所描述过的,哪怕只是只言片语。因此这部日记可能是“作为一种备忘和索引,同时也是作为一种使自己保持道德化的方式”。后者在前面已得到讨论,前者却的确不只是可能,比如他将日记中对梦境的记述和反思,先后写入了后来成文的《梦醒子传》。

光绪二十年(1894)二月十一日,刘大鹏在日记中写下了“退想斋课程”,与写日记之初抄录的《曾文正公课程》相比,有了自己的调整。其每日要做的功课包括:早起、洗心、养气、课徒背书、为弟子讲解、写日记、省过、读经、读史、阅先儒理学诸书、读时艺、保身、慎言、求新得、惜福、持敬、惜光阴、不管闲事、戒恼怒,共十九条。其中“写日记”一条的说明是:“端楷、不拘时刻,凡有感触即记,誓终身不间断”,所记内容已不限于曾国藩所说的“记过”,而成为一部道德日记加乡土笔记,后者可能是为前者服务的,也可能不是;其“道德化”追求也并不限于理学规训,而可以被置于刘大鹏个人的生活哲学的框架中去认识。

当然,正如下文还要指出的,在刘大鹏自己看来,其“以言立德”的努力并不算成功,而且在他的晚年,由于对自己一事无成的沮丧,导致日记的内容也发生了很大变化,直接的史学内容大部消失,道德教化的努力也逐渐淡化,只有生活世界中的“政治经济”内容日益丰富,这是我通读了稿本《退想斋日记》之后的初步印象。

《退想斋日记》中的梦境

沈艾娣不仅以刘大鹏的自号“梦醒子”作为自己的书名,而且在该书中提及刘大鹏常在日记中记录他做梦的情景,这说明沈艾娣显然是意识到刘大鹏的梦境及其觉醒的重要性,但她除了那个导致刘大鹏梦醒的梦境之外,并没有在书中详细分析《退想斋日记》中记录的其他梦境。

对比一般做梦的经验,刘大鹏的梦境往往被记得比较清楚,但也许恰恰是因为醒来时记忆比较清晰的梦被他记在了日记上,而多数梦境已被忘却了,不过也正是因为梦境易忘,日记才成为记录梦境的最佳载体。《退想斋日记》中最早记事的是光绪十八年(1892)四月二十一日的日记(这里所谓“记事”不是指读书体会和道德自省,而是指自己或他人的具体言行,即“事件”记录),那天的日记记的就是一个梦。他梦到有个人背朝前、脸向后走路,他问那人为什么倒退着走? 那人答:难道倒退着走的只是我一个人吗? 刘大鹏醒来后,想到此虽一梦,却值得自己警惕。这虽然不是记录自己的过错,但也是一种时刻内省的做法。根据司徒琳的新著《造梦的心与明代世界的终结》,16世纪中叶到17世纪末,中国的士大夫比历史上的任何时期都更关注梦和做梦,这一现象与前面谈到的功过格流行的时代完全吻合,而刘大鹏在日记中频繁记载他的梦境以表达他在道德修养上所下的功夫,使我感觉刘大鹏成为了明清之际士大夫们的“异时空伴随者”。

刘大鹏撰写《梦醒子传》的时间点也值得注意。在文中,刘大鹏记述了导致他梦醒的一个梦境:“癸巳冬至月,梦醒子于延庆节前一日,夜梦一人……。”此后,“而始豁然大醒,不作梦梦人,故自号曰‘梦醒子’”。光绪癸巳,即光绪十九年(1893),也即刘大鹏开始记日记的第三年(实际上将近两年),这年八月,刘大鹏入乡试闱,十七日返乡,即为其长子刘玠举办婚礼,至二十六日才算结束,连续经历了生命史中的两件大事。九月初八日放榜,太原县90多应乡试者无一得中。他当晚便梦见一龙潜于屋中,还向里人解释说这正是《易》中所谓“潜龙勿用”。在初十日的日记中他还写道:“近日看来,名利两个字总是一场空,不如随时寻乐,将七情六欲付之于无何有之乡,俾我胸中平平坦坦,洒洒落落,看功名富贵如浮云腐草,漠然不关于我心。”十一日的日记又特意记述乡人对他名落孙山的愤愤不平。这些自我安慰之词,难掩刘大鹏初次乡试落第的内心失落。

延庆节传为唐懿宗生日,时在十一月十四日,起于中唐,在诞日举办斋会,僧道讲论,渐为宗教节日,在民间并不流行。前一日,刘大鹏在日记中也记述了这个梦,但并未提到这个节日,说明他后来在写《梦醒子传》的时候,是有意将他的梦境重新置于一个宗教的语境中。在梦中,经梦中人点醒,他意识到“余生平大病,莫过于不诚不敬……但不知自是以来能于静敬二字上做工夫否”。他当时对自己能否做到“诚敬”并无信心,但在《梦醒子传》中同样记述此梦,却删去了最后的犹豫之语,改用“豁然大醒”这样的表述。正如他在此意识到的,“其为人也,不戚戚于贫贱,不欣欣于富贵,不殷殷于得失,不汲汲于寿夭。率性而行,随遇而安,以天地为逆旅,谓光阴为过客。箪瓢屡空,晏如也”。

这些日后的觉悟,被刘大鹏认定为起源于光绪十九年(1893)十一月十三日夜那一梦,因乡试落榜导致的郁闷心绪在不断得到调整,而《退想斋日记》也的确在这前后发生了一些变化,不再以备考的读书笔记为主,也不完全是反省己过的道德行为记录,而与他身边的生活世界结合得日益紧密。这就是杨清媚所说的,“刘大鹏的日记之所以能够容纳更多鲜活的社会史内容,其根本的原因便在于此”,但是,杨清媚所谓此即坚持以“诚敬”为表征的“心性学”,则需要有更为复杂的理解。从此时前后的言行来看,刘大鹏重视的“诚敬”“心性”不仅是理学所谓“正心诚意”,更多的是他所谓的“率性而行,随遇而安”,这一点不断体现在了此后的日记中。必须指出,这样一个对他个人来说十分重要的变化,并非因这一时期诸多重大事件的发生而出现,而是来自于他首次乡试落榜造成的挫折和托诸梦境的自我心理调适。

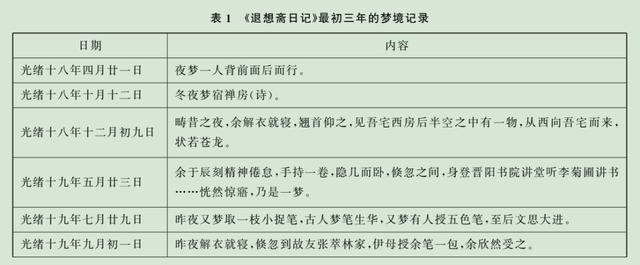

我对《退想斋日记》中最初三年记录的梦境做了粗略的统计:

刘大鹏曾称:“余梦最多,每夜必梦,但恍惚者多,真确者少。”在他开始记日记的最初三年中,共记梦24条,或者就是他所谓的“真确者”,更可能是他选择性地写在日记中。光绪十八年(1892)只有3条,十九年(1893)有10条,8条集中于九月至十一月;二十年(1894)则有11条,但在七月中到十一月中的4个月里却一条未记。因此,光绪十九年(1893)九月至十一月和光绪二十年(1894)的七月至十一月是这两年多中的两个重要时间点。究其原因,前者是因为光绪十九年(1893)八月中旬首次参加乡试并落第,颇受打击;后者则是次年再试得中,虽在日记中未显示出他因此多么兴奋,却也记录了他一个多月都在四外应酬答谢的行踪。

刘大鹏在光绪十九年(1893)九月至十一月的日记中记录下来的梦境,有几个是记录别人送他笔,可以联想到“梦笔生花”和他对自己书法较差的担心;有梦到龙飞入宅,以“潜龙勿用”来解梦;更有直接梦到路上遇到考完后的报喜人,发现并非自己时的沮丧,这些都是乡试失利后消沉心境的反映。这类梦境一直延续到次年初,而与次年考中后数月未记梦境以及此后的梦境全然不同形成鲜明对比。

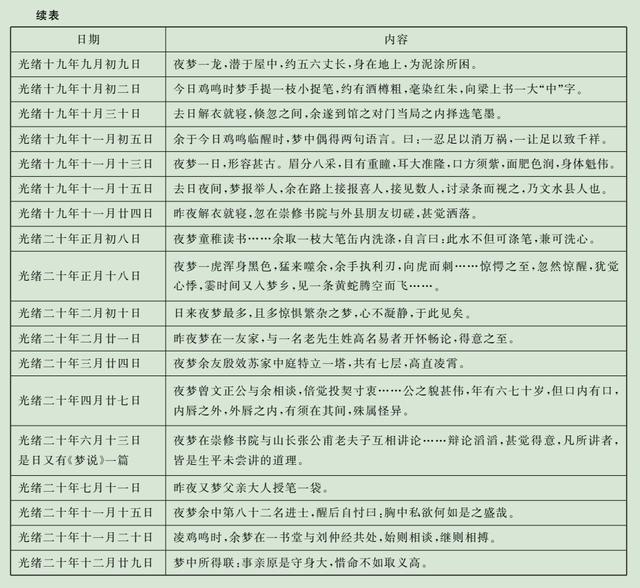

我们可以随机选取《退想斋日记》此后的梦境记录来做一比较。

这一年刘大鹏也记录了9次梦境,但怀念父母的有三条,与生子生孙有关的一条,怀念清室的两条,关切现实生活的两条,全然没有了那些可能与科举或探讨学问有关的奇幻怪异故事。在这个时候,刘大鹏已完全失去了通过科举入仕实现理想的可能性,除了短暂地担任县议会议长之职外,主要是教书和务农。在这期间,他的妾为他生下一子,他的长子也为他添一孙,但他也经历了两个儿媳先后去世的不幸。在民国肇建之初,日记中充满了对一切新生事物的仇视却无可奈何的悲哀,所记梦境比此前更为鲜明地体现出日有所思夜有所梦的特征。

中国古代早有对梦境的记录和对做梦的解析。汉代王符的《潜夫论》就有专门讨论梦的文章,他将梦分为直、象、精、想、人、感、时、反、病、性十类,其中“人有所思,即梦其到;有忧,即梦其事,此谓记想之梦也”。后人分析黄粱梦故事时也说“夫梦出于思,有思则有梦”。司徒琳在她的著作中指出,梦境的历史性可以有两层含义,从字面上说,某些梦境可以制造历史,但更贴切地说,关注梦境的程度和在特定的时期、特别是在更有权势、受教育水平更高的社会阶层中梦境被视为何物,在文化史和思想史中是不应被忽视的指示物。她之所以选择明末清初进行研究,是因为这一时期是与梦境相关的文字和图像材料最大量生产的时期,但“这并非表明中国的士大夫在这个时期做梦最多,而是表明梦境的经历和含义引发了形形色色的思想精英极为广泛的关注”。刘大鹏显然不是权势人物,虽然考中举人,也不能算作享有盛名的知识精英,但他作为非常接近社会底层的读书人,又经历过数次会试的失败和入仕之路的断绝,在一个同样是剧烈时代变革的时期,他在日记中对梦境的记录,绝大多数都是反映他无法实现的梦想,也反映了某种更接近普通人的多数下层士绅对梦境的思考。

如前所述,正是在光绪十九年(1893)十一月十三日的梦,被此后的他认为是梦醒的关键一梦。在此梦中,梦中人告诫他“从事诚敬足矣”,使他“恍如冷水浇背,忽然惊醒”。在此前的十月初二日的日记中,他已经发现“人生在世,熙熙攘攘,如在梦中一般。仔细思之,凡前日所做过的一切事与经过的一切境遇,恍恍惚惚,直如做了一场大梦”。到光绪二十年(1894)六月十三日,他又在日记中写下后来被抄入《梦醒子传》的《梦说》一文,认识到“梦者为梦,不梦者亦为梦……无一事不在梦中,亦无一时不在梦中……不但余在梦中,即天下之人亦莫不俱在梦中耳”。人们“始而为梦中之梦,继而为梦外之梦,终而由梦外以入于梦中”,也即形成了身内与身外的多重梦境。既然如此,又如何能够从梦中挣脱出来呢? 他说:“人在梦中,余亦在梦中,余不能唤人,人焉能唤余? 呜呼! 余与天下之人,不将终于梦中耶?”他的结论是,众人“纷然在梦中梦梦,无一人之能醒,亦无一人与其同时梦醒”,所以只有“大醒之人”才能把众人从梦中唤醒。这些人就是尧、舜、禹、汤、周公、孔子这样的圣人,但这样的人在今天已经找不到了,只能在梦中去寻找了。

刘大鹏对梦境的理解,让我想起2010年的美国影片《盗梦空间》(Inception),影片中的梦境设计师可以在人的现实世界外打造多重梦境,通过某种手段使入梦者从现实世界逐层坠入不同的梦境空间。由于入梦者在每层梦境中的举动可以为下层梦境带来不可控的后果,所以如果要想把人唤醒,就必须逐层进行。影片的结尾展现了一个继续旋转的陀螺,表明已经被唤醒回到现实的电影角色未必真的回到了现实。虽然这部影片被定义为动作科幻片或惊悚悬疑片,但给我们以启示的是:第一,人的梦境可以是被他人(或社会)营造的;第二,当人以为从梦中醒来时,实际上只是从被人制造的一重梦境转入到另一重梦境;第三,梦醒的方式可以是暴力的(如死亡),也可以是通过设定的某种方式。刘大鹏的讲述并不是一个虚构的故事,但他“在梦中梦梦”的说法,表达了他对多重梦境的认识。但他显然对真正“梦醒”并没有足够的信心,所以他说“近虽由梦而醒,然犹未免于瞌睡也”,也即随时可以再度坠入梦境。

到民国初年,世事大变,但刘大鹏还在不断重申这个看法。在民国二年(1913)二月初三日的日记中,他感慨说:“即现在所处之境,所作之事,亦皆是梦,数十年来竟在梦中过活,何尝有一日醒哉!”在民国二年(1913)四月廿二日梦醒后,他写下题为《闻鸟》的两首诗:“街前有鸟唤晨光,振翮迎风雅韵张。世上人群都在梦,予因鸟唤梦消亡。”“如何未晓正楼头,为唤(人)民醒语不休。天理自存私欲化,高歌泮夜尔优游。”他仍然认为自己和所有人一样,生活在梦幻世界之中;他也仍然希望有一只象征“天理”的鸟儿像唤醒自己那样唤醒民众。

在《退想斋日记》中表现出来的刘大鹏显然是一位守旧派,他指革命党为乱党,反对新式教育,仍尊清朝正朔,不用公历纪年,甚至认为乡亲们兴高采烈地参加迎神赛会的活动是浑浑噩噩,以为生活在太平盛世,但当时并不是只有守旧派才认为中国人身处梦境之中,无论守旧派还是革新派,将中国人从梦中唤醒乃是当时的一种共识。

最具代表性的是陈天华的《警世钟》,开篇即说“长梦千年何日醒,睡乡谁遣警钟鸣?”结尾又呼唤,“醒来! 醒来! 快快醒来! 快快醒来! 不要睡的像死人一般”。类似的激愤之语如署名未醒人的《说梦》,因梦中见一老者被数人残杀,自己无力相救,联想甲午至庚子列强不断瓜分中国,故撰文中大呼“醒矣哉,我数百年幕天席地酣睡之慷慨士”。从清末到五四新文化运动,唤醒民众几成“开民智”的同义语,白话报刊、宣讲、读报,乃至新编戏曲都成为启蒙的重要方式。如北京有的阅报社便起名叫“警梦讲报社”;浙江桐乡县令用白话告示号召乡民进学堂识字时说“独有你们乡下人,还像在梦里一样,糊里糊涂过时光”;梁启超号召人们像伏尔泰那样,用小说、戏本“把一国的人从睡梦中唤起来了”。

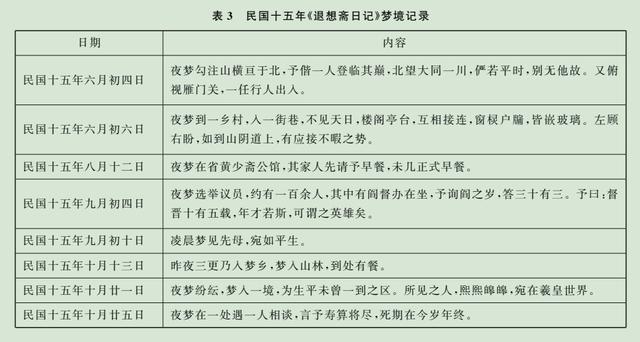

尽管作为一种政治文化动员的“梦”更多的是作为比喻性修辞,与刘大鹏在日记中记录的真实梦境不同,但刘大鹏频频将这些梦境记述下来并予以分析和发挥,应该也不是随性而为。重要的是,他对清末民初的中国社会和中国人的判断是和其他人一样的,即都身处“梦”中,需要被唤醒,但对用什么来唤醒和如何唤醒的问题,答案却是不同的,这是与他的政治-文化立场及生活环境相关的。直到民国十五年(1926),刘大鹏已年届七十,仍然在日记中记述梦境8条,但是以往日记中大量的读书体会、诗歌、对联等等几乎消失殆尽,代之以对时事和日常生活的记录。这个特点,也体现在这些梦境之中。

到此时,刘大鹏已不再幻想能从梦中醒来,他在这年正月初七日写道:“回忆前事,无一不幻,无一不空。所历之境,所见之迹,莫不归之于梦中。已往者如是,将来者亦当如是也。”三月廿七日又说:“畴昔知己为梦中人,乃自号为梦醒子,迄今思之,年益老大,仍旧未曾梦醒耳。”也就是说,当初意欲以“诚敬”使人梦醒的办法没有成功,“所悔维何生于斯世,未曾立德、立功、立言,入乎圣域贤关”(二月廿四日),没有借此成就“三不朽”,就无法梦醒,也无法唤醒众人。现实社会的剧变让一直困守在旧文化传统中的刘大鹏无法接受,也无力改变,在很大程度上类似于同时代的契诃夫小说中的套中人别里科夫,而《套中人》故事套故事的叙事手法,又颇类似于刘大鹏的梦中之梦。

《退想斋日记》终于民国三十一年(1942)七月,是年刘大鹏86岁。在这一年中,刘大鹏在日记中未记一梦,也许是因为年事已高,已经无法完整清晰地把梦境记述下来,也许是因为他认为在日记中记述梦境已完全失去了意义。自号“梦醒子”的清遗民刘大鹏将自己内心拒斥却不得不生活其中的新世界视为梦境,《退想斋日记》对生活世界的记录也就不得不被同时视为对刘大鹏梦境的记录。

生活史与心史:《退想斋日记》的史料价值

把《退想斋日记》这个充满个人体验的文本当作史料,需要沉浸在长期的阅读过程中,而不是带着对那个时代的已有的历史认识,将刘大鹏的叙事选择性地纳入一个先定的历史叙事框架当中。不过这也会有一些风险,因为我们如果真的是个很好的读者,沉浸于理解刘大鹏的所思所想,就会很容易产生移情,影响我们应该持有的更为冷静、客观、多元和开放的立场。对《退想斋日记》的认识,上述两方面都不能不顾及。

杨清媚认为,包括《退想斋日记》在内的刘大鹏的所有作品,都可以被视为“以言立德”的“心史”,这一看法值得进一步阐发。南宋遗民郑思肖在其《心史》自序中没有解释此书名因何而来,但他开篇即说:“文者,三纲五常之所寄也,舍是匪人也,又奚文之为哉。”表明了他书写宋、金、元之交历史的目的。明末士人重刊此书,则对“心史”之意加以解释,如林古度的序中说,“吾闽连江郑所南先生隐于吴门,愤宋亡国,恨已无名位,不能灭胡,每有忿懑,辄见诸诗文,又以明哲保身,不敢轻露……年己垂老,虑身没而心不见知于后世,取其诗文名曰心史”。曹学佺的序则说,“于是先生有《心史》焉,不必明言其某也忠,某也佞,某也义,某也不义,只据事直书,书详署年月,而华衮斧钺之指,已昭然矣”。这种微言大义、借史表心的做法多为易代时期的遗民所用,虽然刘大鹏在写日记之初表明日记体源自《春秋》也许是个巧合,但他在日记中始终申说他的道德立场和政治偏爱,则是显而易见的。

郑思肖在《心史》之末写下一篇《总后序》,说明了他定名“心史”的缘由:

史也者,所以载治乱,辨得失,明正朔,定纲常也。不如是,公论卒不定,亦不得当史之名。史而匹夫,天下事大不幸矣。我罹大变,心疢骨寒,力未昭于事功,笔已断其忠逆,所谓诗,所谓文,实国事、世事、家事、身事、心事系焉。大事未定,兵革方殷,凡闻语正大事,必疾走而去,不肯终听,畏祸相及,况此书耶! 则其存不存,诚非可计,纸上语可废坏,心中誓不可磨灭。若剐若斩、若碓若锯等事,数尝熟思冥想,至苦至痛,庸试此心,卒不能以毫发紊我一定不易之天。孰知心之所以为心者万万乎,生死祸福,亦莫能及之,盖实无所变,实无所坏,本然至善纯正虚莹之天也。以是,敢誓曰心史。

刘大鹏虽未将他的所有作品称为“心史”,但从《退想斋日记》来看,的确是“国事、世事、家事、身事、心事系焉”,其目的也确是“载治乱,辨得失,明正朔,定纲常”,所以将其视为一部“心史”也不为过。《退想斋日记》不仅记录了他所经历的国事、世事、家事、身事,而且将各种心事寄托于梦境而记录之,至死“心中誓不可磨灭”,以至一部编年体的生活史可以达致一部心史。

在这里,我不拟对《退想斋日记》记述的国事、世事、家事、身事,也即他的生活史记录详加论列,一方面是因为学者们已经对一些问题有所讨论,另一方面是因为相关内容丰富多样,述不胜述,论不胜论,但分析他的生活史与心史之间的张力却更为必要。

民国三十一年(1942)是刘大鹏在世的最后一年,他在大年初一的日记中写道:“本村好唱秧歌之人不知世局之危险,一味行其所快乐,午饭以后则聚集多人,鸣锣击鼓,大吹大打,在村作乐。沿街串巷,以遨以游……不知己为亡国奴,国为无君主国。”初七日又记:“赤桥村之秧歌昨日在晋祠演唱一日,到夜在槐树社唱到夜半乃止,今日仍在槐树社演唱,凡演唱之人均在迷魂阵中过活也。”二月初六日再记:“现时人民之生活程度危险已极,而我赤桥村人犹且演唱秧歌,行乐三日。社伙中人四五十名,每日所吃之饭均向村人所凑,演唱半夜又用灯油、蜡烛,其费亦多。”三月十六日记:“赤桥村人最好演唱秧歌,村人因三月十八日为蔡伦神之诞辰,造作草纸之工人每年祭……蚩蚩村人,何以不怕世局危险耶?”颇有“商女不知亡国恨”之感。

事实上,这样的记录和这样的感慨从《退想斋日记》一开始就大量存在,而不是刘大鹏晚年心态保守的反映。对于研究者来说,这些记录固然成为了解晋祠及其周边城乡迎神赛会、秧歌抬阁的一手资料,但也同时让我们能够体会刘大鹏的矛盾心态,因为他总是一方面对此采取批评态度,另一方面每逢节庆庙会,他都兴致勃勃地跑去参与,在戏台下听戏。作为一个读圣贤书的乡绅,他会以一种居高临下的态度看待民俗,字里行间总是一种局外人(outsider)的口气,但因他一生居于乡里,每日生活于这种民俗之中,又免不了局内人(insider)的情感。如光绪二十年(1894)正月二十五日所记:“午后,里中人扮一社伙,名钟馗送妹,前有鼓吹,冒雪歌舞,穿街过巷,以取快乐……余非无知草木,能不心藏心写?”因此,他专门写下一首诗来记录此情此景。

我在前面已经提及刘大鹏在政治上的保守立场,在辛亥前后的日记中对孙中山等革命党及其建立的民国均持贬斥的态度,与此同时,他对北洋政府也并无好感,甚至在抗战时期的日记中,还经常把红军和日军并提。在另一方面,他也深切感受到中国所面临的危机,在日记中不断提到俄罗斯、日本对中国的威胁,在庚子(1900)前后的日记中对周围的洋教势力(包括沈艾悌所描写的洞儿沟)有大量负面的记录,在日本占领山西后也不断表达出亡国之痛。这些表达与他所受儒家正统观、华夷观和道德观的影响有直接关系,但造成这些表达的更为重要的因素是他在生活中的切身感受,因为他不断地记录晋祠周围商业萧条、物价上涨、税收加重、鸦片泛滥、人心不古等等社会乱象,或者说,《退想斋日记》给我们展示的是一个乱世下的乡村世界,是他对这个乱世的不满和无奈。我们无法要求刘大鹏对那个剧烈变化的时代中各个政治势力的行为有真切的了解和准确的判断,我们所能理解的是,除了相对保守的政治和文化立场外,他对时局的诸多“吐槽”是出于对乱世之身边乱象的切身感受,因为在他的整个一生,还无法看出什么人能给他带来太平之世。

日记本来是一种极具个人性、甚至有可能具有私密性的文类,但非常有意思的是,在我们已经看到的若干晚清官绅所写的日记中,有关情感的内容并不多见,这一方面可能是因为前述将日记视为另类的编年史的观念,表达情感被托付给诗、词、赋或书信等另外的文类,另一方面则可能是因为,向外部世界表达内心情感是现代比之前现代文化传统的变化。因此,当我们利用日记展示的多是历史上的官场、世风、制度兴废和事变的时候,我们的研究也可能就在一定程度上忽略了日记这一文类的特殊性,而更多地将其视为正史类文献的补充。

在《梦醒子》一书中,沈艾娣以“孝子”为题,专章讨论了刘大鹏的儒家孝亲理念与生活实践,难得地呈现了刘大鹏的个人情感史。刘大鹏在日记中经常谈及他的父母,说他自己不孝,特别是觉得自己一事无成,对不起父母的期望。虽然他也经常提及自己的儿女,但很少流露出情感,大多是就事论事,只有在记录儿媳病逝或者孙辈夭折的时候流露出些许伤感。这种对上辈和晚辈情感表达的差别,在受儒家伦理熏陶的士人笔下是常见的,即注重表达对父母的“子孝”,较少体现出对子女的“父慈”。但是,毕竟刘大鹏生活在一个乡土社会中,除了读书、教书、交友和中年以后经营煤窑之外,比起官场中人享有更多的家庭生活,因此对于家人的记录还是要比同时的许多日记要丰富,包括年节时的家庭聚会、长子考中府学生员的过程、与儿子一起去庙里上香和参加祈雨仪式、因舅舅死后无嗣而每年清明要代为扫墓、为患病的儿媳寻医问药、去太谷探望长年在那里经营木厂的父亲,等等,呈现出许多细节的情感经历。因此,作为“道德日记”的心史和作为情感经历的生活史之间,形成一种叙事方式上的冲突,在除了对父母的感情表达之外的其他情况下,他多用一种比较平淡的、喜怒不形于色的口气遮掩对家人的情感态度,相反,他对邻里以及其他人的好恶臧否往往是不加掩饰的。

在这里,试图全面地展现稿本《退想斋日记》的史料价值一定是徒劳的,因为在这部延续半个世纪的日记中,涉及的历史内容极其丰富,无论如何写都会挂一漏万,草草收场。相对于以往利用日记进行的研究,本文只是想回到日记这一文类和《退想斋日记》这一文本自身的个性,即除了对其他历史文献记载的大历史和小历史有所补充和丰富的价值外,努力去理解一个特定时代特定人物的内心独白,就如同我们听到哈姆雷特在说,“活着还是死去,这是个问题”。

作者简介

赵世瑜,北京大学历史学系教授,博士生导师。全国地方志指导小组成员,中国民间文艺家协会副主席,北京市文联兼职副主席,北京民间文艺家协会主席。主要研究方向为历史人类学,先后主持完成国家社会科学基金项目和教育部人文社科项目等多项。出版《在空间中理解时间一从区域社会史到历史人类学》《小历史与大历史:区域社会史的理念、方法与实践》《大河上下一10世纪以来的北方城乡与民众生活》《长城内外社会史视野下的制度、族群与区域开发》《狂欢与日常:明清时期的庙会与民间文化》 《眼光向下的革命一中国现代民俗学思想的早期发展,1918-1937》《天地生民:中国古代对人与自然关系的认识》《吏与中国传统社会》等专著、编著、译著等20多部,发表论文100多篇。

来源:《民俗研究》2022年第2期

原地址:https://chinesefood8.com/24548.html版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。

本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。