《王屋山居手记》是孙犁散文奖、杜甫文学奖获得者青青在王屋山下山居五年创作的散文随笔集。在看山、访树、莳园、种花的生活中,她描摹山间的色、声、香、味,捕捉万物的独特性格,以敏锐而深情的视角观察自然,记述了一种与自然紧密相连、具有古朴意味又充满时尚意趣的生活方式,思索人与生态的关系,寻找蕴藏在山石草木间的文化密码。

茅盾文学奖得主、作家李洱评价,“在青青笔下的王屋山山色和古树,唤起乡愁。我在王屋山十八年,她在王屋山五年,一日长于百年,吃惊她对山中风物的观察与描摹,对草木如闺阁好友,可言可语,如怨如慕。”秋天即至,撷取书中篇章,希望大都市中的读者从中领略自然之美,找到适宜的生活节拍。

《王屋山居手记》青青 著浙江文艺出版社

树树皆秋色,山山唯落晖

霜降之后,树叶的颜色一天一个样子。柿子和梨树的叶子是红的,杨树的叶子是黄的,悬铃木的颜色是半黄半青的,好像每天夜时都有一个神秘的人在树上涂抹。每棵树用着不一样的颜色,这可是个细致的活儿,只有大自然的手才能做。

我喜欢秋天,主要是喜欢秋叶的颜色,秋叶颜色年年不同,因了当季的雨水与风、气温等不同。同样的树,颜色变化也不相同。向阳花木易逢春,最先萌绿,也最先衰老。大风过后的清晨,一地静寂的金黄,让人不忍落脚。明末清初金陵人士龚贤自称“扫叶僧”,自画了一幅《扫叶僧像》,画面中一老僧持帚做扫叶状,眼望云天,心境高远。他在清凉山隐居的居所名为“扫叶楼”。他前半生眼看明亡,晚年回到南京隐居。清凉山里树色如染,如故国血泪,每一片落叶都惊心。

在学者朱光潜的眼里,落叶是美。作家齐邦媛一度是他的学生。一次去先生家上课,院子里厚厚的落叶,踩上去嚓嚓啦啦直响,她悄悄扫起来。朱光潜立刻阻止她:他等了好久才“存了这么多层落叶,晚上在书房看书,可以听到雨落下来,风卷起的声音”。厚积落叶听雨声,诗意的心灵才会听到。清朝画家恽格云:“春山如笑,夏山如怒,秋山如妆,冬山如睡。四山之意,山不能言,人能言之。”照他所言,四季之中,秋山最美。

今秋有幸,与友走进秋山,山不高大,是王屋山的一个山谷,山下的村叫“杏树洼”,可能杏树很多吧。但此刻山谷两边时不时闯出一两株黄栌或红枫,柿子树也半红半黄。山谷叫白龙沟,没有水,满山谷都是野菊花,代替溪水流着,香气追着汽车跑着,坐在车里也能闻到。

再看那满山红的、黄的、紫的、橙的、褐色的叶子,皆有庄严宁静之色,好像一个优雅的暮年人的心灵,丰富而宁静。世界所有的好都映照在其中,星汉灿烂,若出其里,诺诺感恩,慈悲通明。秋之色丰富平静,有生命之庄严节律,因为凋零在即,挥手作别时那一抹丰润饱满的红唇,让人念之伤悲。

秋天最好看的是路边的杨树,一树黄金,飒飒地响着。好像它们是上天派来专门唤醒秋风的使者,风是从杨树上开始摇动秋天的。我家窗外是一排特别高大的杨树,秋天是从右手边那枝最高的杨树梢开始。每年秋天,那枝朝南的枝条上,树叶最先黄,黄得透明纯粹,从窗口望过去,像窗子被镶了花边,衬着黄叶,蓝天更加高远。我入迷般地观察着叶子黄的速度与广度,以此消磨着秋天的日夜。以一夜为单位计量,叶子上,黄迅速蔓延,只需要一周,这两排高大的杨树就披了满身的黄金,与秋风一起摇荡着,翻卷着。早晨,路上铺满了金黄的杨树叶子,给人以特别梦幻的感觉,好像是要排演一场电影的镜头,让人疑心旁边的河沟里有导演与摄影师在偷窥着这空旷的路。

卡尔维诺是这样观察秋天银杏叶子下落的图像:

如果银杏树上只有一片枯叶落到草地上,那么望着这片枯叶得到的印象是一片小小的黄色树叶;如果从树上落下两片树叶,会看到它们在空中翻腾,时而接近时而分开,仿佛两只相互追逐的蝴蝶,最后分别落在草地上;如果是三片树叶、四片树叶,甚至是五片树叶,情形都大致如此;但是,如果在空中飘落的树叶数目不断增加,它们引起的感觉便会相加,产生一种综合的犹如细雨般的感觉。如果这时刮过一阵微风,这些纷纷下落的树叶会像鸟儿的翅膀那样在空中做片刻停留;如果低头看看草地,会觉得草地上播下了一片闪亮的斑点。

在卡尔维诺的阐释里,漫天纷飞的银杏叶的秘密在于,当我们将视线定格在某一片上,会发现它其实是一个空洞的无感性的空间,你可以把它切割成连续的平面。只要你仔细观看,会发觉,每一个平面上都有一片叶子,而且只有那一片,无限孤独地在自己的那个位置上旋转、打圈。

卡尔维诺是个智力卓绝的作家,他的银杏叶子在他的眼睛里旋转,如细雨掠过。他要说的是世界的完整与碎片,他要说的是人世间投入做自己与被人偷窥的相互关系。是的,我们都是演员,是自己人生的本色演员,我们又都是藏身在门外的导演,看到意料之中或意料之外的命运细节,惊讶地张大嘴巴。

秋色斑斓而平静,我也是这几年渐渐领悟了秋的好。人到了中年,内心就像这窗外的秋色,如画卷一样深沉而广阔,华丽而低调。一切都在走向衰落,无可挽回地向前冲去,我们在时光的磨砺下已经不再感叹,认命一样接受了凋零与病痛,甚至还有死亡。长夜的梦里,我们看到自己年轻的身影,远远逝去的春色春光,一路恣肆汪洋又我行我素,任性任情又天真无邪,我们还是不愿意老去呀。我们还是想回到那急促而又热烈的青春。

写这文的晚上,我梦见窗外的杨树枝从秋天的大地又回来了。在高高的杨树上,每根枝条都挥动着黄金一样梦幻的叶子,叶子在半空中停顿了下来,结成一片厚厚的柔软的黄金毯。我躺在叶子上,悬空,心里有隐约的不安,就像知道所有梦境都要醒来一样。我紧紧闭着眼睛,不愿意睁开。

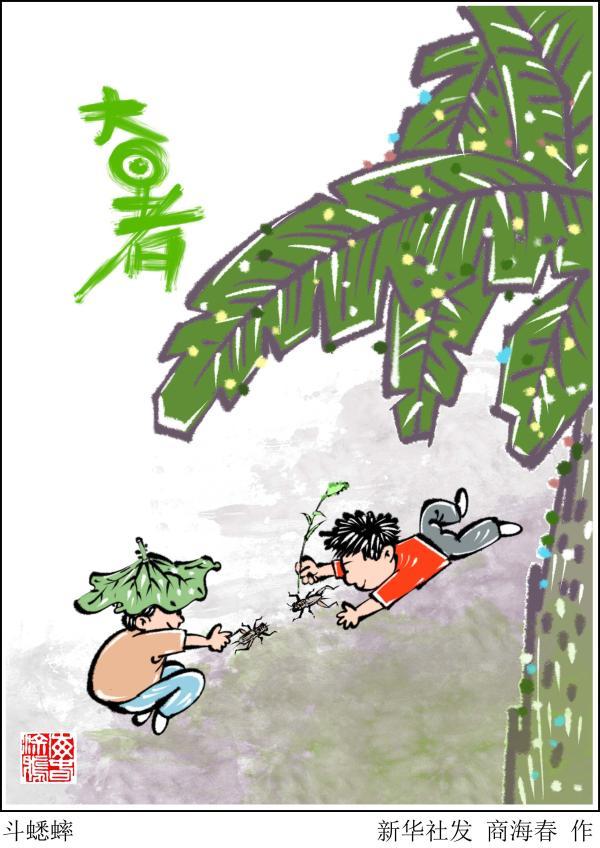

十月蟋蟀,入我床下

我喜欢听蟋蟀叫,因为它是黑暗里的声音,也是清凉的声音,好像替我当了隐士。

蟋蟀的叫声一般在大暑之后出现。今年天热得久,又不下雨,大暑后,外面像是火烤的一样。我走在竹林外,听到细弱的蟋蟀叫声,好像是被这热浪呛住了嗓子。七月最后一天,一场并没有张扬的夜雨把持续了一个月的高温拍在泥土里。气温微妙地降下来了。

黄昏走在小花园里,蟋蟀的叫声突然灌满了草地,好像喝足了雨水后无上欢喜。每年夏天,我都在等待着,细碎而悠长的声音让人对酷热的告退有了信心。蟋蟀声音繁密时,秋天的凉气已经在树叶的后面集结了。

晚上回宿舍,听到门后的花盆里有细弱的蟋蟀叫,我吓得屏声摄气,不敢惊动它。它是如何进到家里,又如何知道门边有一个花盆,这似乎是个秘密。我取了一朵南瓜花放在花盆里,据说蟋蟀喜欢吃。夜深,月光破窗,我醒,听到蟋蟀叫,是它,但声音锐利明亮,好像月光给了它胆量。它是从《诗经》里跳过来的吧。那样悠长的思无邪,从七月流火到八月剥枣,十月获稻,节令与时间流逝着,七月在野,八月在宇,九月在户,十月蟋蟀,入我床下。

夏天如火如荼,烈火烹油,好像这繁花似锦永远没有尽头。但蟋蟀声是个转折,那些凉气是从泥土里缓缓上升的吧?我们还在热浪里浮沉时,蟋蟀已经敏感地感受到了。心里烦躁,坐在自家的小院子里听蟋蟀叫,它的声音有露水的清亮,听着,人就安静下来。

今年院子里葡萄结得很多,但个头小了。黄昏时我总是站在葡萄架下,伸手摘一颗放在嘴里吃。葡萄一秒钟前还在枝头上,这一秒已在口腔里,连惊呼都没有发出来,就在我的牙齿间碎了。一股酸甜的汁液充满了口腔。我喜欢与自然的这种无隔,好像我就是那只站在石榴树枝头的喜鹊,葡萄就是我所有的欲望。葡萄的紫色是一种特别苍茫的紫,不是闪亮的、直接的,上面挂的那层白霜,让这紫色呈现了一种浑厚质朴。一木架葡萄在院子里,院子就像一幅齐白石的国画,有蝴蝶、有蜻蜓,还有麻雀和喜鹊,都是闲笔。我开门,穿过画出门;我回来,穿过这幅画归家。

下了一场雨,早晨开门,葡萄落了一地。熟透了的葡萄哪禁得起雨的打击呀。晚上散步回来,远远地已经听到清亮饱满的蟋蟀叫声,不在树丛,也不在麦冬地,就在我的小院里。两只,鸣叫声不一样,一只是高低音“唧——吱——”,满足而幸福;一只是清亮的“唧——唧——”,兴奋而欢乐。我能想象它们发现了葡萄的样子,吃一口,酸甜美味,可比植物的根或麦冬更好吃呀。太阳落了,露水迅速集结,清凉的日子是多么美好。科普书上说,蟋蟀在二十摄氏度左右的气温下最自在、开心,若气温超过三十二摄氏度,它们就不爱吭声了。我没有进屋子,直接坐在台阶上,听蟋蟀一高一低地唱。它们唱着,我觉得夜色更加宏阔起来,且在叫声中起伏不定。我感觉不像坐在台阶上,而像是在海水里。加勒比海、大西洋,我在黄昏的海浪里,被奔腾而来的潮汐托举又放下,那种载浮载沉的感觉就像现在、此刻。我很是恍然,不知道自己是坐在由蟋蟀鸣叫连成的海浪上,还是坐在台阶上。

接近处暑,是蟋蟀最欢喜的时候。凉意正好,草丛里,灌木林里,小河沟边,越是黑暗、安静的地方,蟋蟀叫声越密集。大地被这密集悠长的叫声抬高了三尺,人在黑暗里,走路都有点飘浮不定。这是一年中最好的时候,暑气正消,初秋清凉。欢乐吧,过了白露,就是霜降,它们的好日子就要到头。

清代的蒲松龄写过蟋蟀,山东不叫“蟋蟀”,叫“促织”。南阳人也说促织,但南阳话后音太强,读成“促主儿”——这只促织因为皇帝喜欢斗,就主宰了普通人的命运。为了帮助自己可怜的父亲,成名的儿子变成了一只促织,一番拼搏,献于宫中。有时看到灯下两只蟋蟀相斗,就疑心是不是《聊斋》里的促织蹦了出来。

吃茶去,吃茶去

九里沟是茶仙卢仝住的地方。

村头有一棵茶树,据说是唐人卢仝手植的。这茶树扭曲着身子,身上长满了青苔。但思礼村的老人说,茶树绝不是唐代的,也不是宋代的,可能是卢仝的后人从江南迁回时植的,不是明代,就是清末。

“买得一片田,济源花洞前;千里石壁坼,一条流泌泉……”卢仝所作《将归山招冰僧》里这样写道,可以证明他在这个溪流潺潺、云雾苍茫的地方隐居过。卢仝是中唐诗人里的怪人、逸人、仙人、苦人,给官不做,一心浪游。有一阵子为了接近韩愈,他住在洛阳城。下雪了,断米少柴,只好给韩愈写信。韩县令马上去胡同里看老友,看到的情状比信上写的还要辛酸:“玉川先生洛城里,破屋数间而已矣。一奴长须不裹头,一婢赤脚老无齿……至今邻僧乞米送,仆忝县尹能不耻?俸钱供给公私余,时致薄少助祭祀。劝参留守谒大尹,言语才及辄掩耳……”没有米了,寺院的僧人送米来,韩愈长叹一声,把自己的俸禄悉数留下。这样活着不是个事吧,老友又开始劝卢仝谒见一些官员,但见卢仝捂住耳朵,老韩只好闭了嘴巴。

几年前,我去九里沟,沟内果然小溪淙淙,青苔满地。掬水月在手,弄花香满衣。村里人说,卢仝煎茶一般用木炭火,或用藤条、硬木柴等。唐时,上层社会人士多喝饼茶、末茶,卢仝饮用茶品多用小石茶、蒲公英、红姑娘、野菊花、连翘花等野茶。

卢仝煎茶对饮茶环境、方式也有要求。“青松盘樛枝,森森上插青冥天。枝上有哀猿,宿处近鹤巢。”选泉水边大树下,大石当桌、小石作椅,慢啜慢饮,任松风吹尘,小溪清心。卢仝泉边汲水,松枝烹茶,兴致高涨。茶烟飘逸,香气弥漫山谷。几人对坐,热茶入喉,胸中一阵热流,尘念顿消。卢仝吟道:“一碗喉吻润,二碗破孤闷。三碗搜枯肠,唯有文字五千卷。四碗发轻汗,平生不平事,尽向毛孔散。五碗肌骨清,六碗通仙灵。七碗吃不得也,唯觉两腋习习清风生。蓬莱山,在何处?玉川子乘此清风欲归去。”众人叫好,花香与茶香让人迷醉。友人铺开纸笔,录下这首后来流传甚广的《七碗茶诗》。

卢仝老家思礼村流传两句话:成仙七碗茶,赴死一根钉。大意是成名成家要写诗,但给孩子们起名还是要慎重。像卢仝生了儿子顺口叫“添丁”,去世的时候被人在头上揳了个长钉子。真是一语成谶。

思礼村有两个有文化的人,一是小茶他二大伯,一是小霜他伯。两个人都爱喝茶,也喜欢斗茶。后晌三点之后,小茶他二大伯从村子东边最大的茶树下端着茶壶、哼着曲子向麦场走去。他家小茶是北京一家电视台的主任,上个月还因为拍有关卢仝《七碗茶诗》的节目,在村里住了半月。这件事像个徽章,戴在小茶他二大伯的胸前,他在村里走起路来,脸上像有一片阳光一直映照着。小茶走时,留给他一盒马肉岩茶。中午喝了,一下午人都很精神。

小霜他伯正在树下打盹。阳光透过树叶形成的光斑在他脸上晃着。一只绿色的螳螂沿着他的胳膊爬上去,站在他肩膀上四下张望。小霜他伯不知道梦到了什么,嘴里一直吧嗒着。小茶他二大伯把茶壶盖一掀,大喊一声:“马肉——”“这时候哪有马肉?”小茶他二大伯发出嘎嘎的笑声,震得树上的喜鹊都飞了。小霜他伯咕哝着“马肉——”起身,一双粗得裂口的大手端起一小杯茶。茶汤枣红,香气顺着茶烟飘逸。他一口下肚,那一团香气也随之咕嘟一声掉进肚里。

“心中无茶,才得至味。”小霜他伯语带机锋。两个老头互相不服气。这时,一只喜鹊飞来,站在茶树上,尾巴点来点去,“喳喳——吃茶去——喳喳——吃茶去——”

村头那棵老茶树也笑得满身的叶子都抖动起来。

栏目主编:顾学文 文字编辑:施晨露

图片来源:新华社 孟玉涵 摄来源:作者:青青

原地址:https://chinesefood8.com/25142.html版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。

本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。