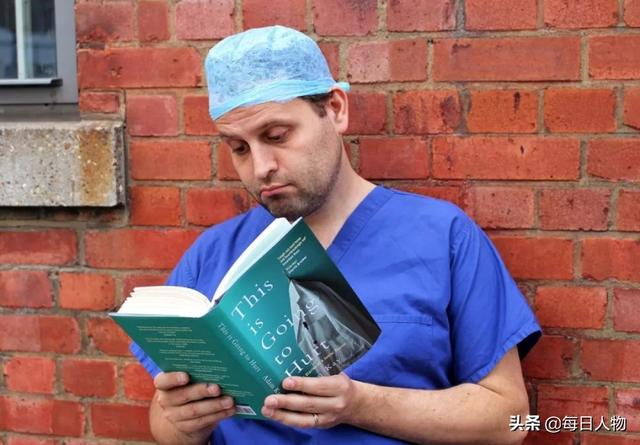

公布了日记的亚当·凯。

谁是这个世界上最会讲段子的医生?来自英国的亚当·凯应该被提名。

他曾用了6年时间从实习医生变成妇产科的副主任医生,这期间,他坚持用写日记的方式记录医生工作中的点滴——忙碌的日常,感动的时刻,崩溃的瞬间……2017年,在决定辞去妇产科医生工作的6年后,亚当·凯公布并出版了这些私密日记——这本书不仅成了当年风靡英国的畅销书,还令无数读者感慨:再也没有人能像亚当•凯一样,在哭笑之余将年轻医生的滑稽、心碎与勇气描述得如此动人。

今天,我们选取了亚当·凯日记中的一部分与你分享——它们有趣、悲伤,令人沉思。

文 | 亚当·凯

译 | 胡逍扬

2004 年 8 月 18 日 星期三

病人OM是位70岁的退休采暖工程师。但今晚,他化身为一位来自德国的疯教授,讲着完全无法让人明白的德国腔英语。其实不只是今晚,自他入院以来的每一天都如此;这都拜他的痴呆所赐,还有让他痴呆不断加剧的泌尿系统感染。

OM教授最喜欢每天早上跟着大部队一起巡房,他反穿着病号服,只要有医生张口说话,他就要时不时插一句:“没错!”“贼对了!”或者“天才之见!”

假如有主治或主任医生一同巡房,我会把他护送回病床边,然后嘱咐护士在接下来的几个小时里看死他。假如只有我一个人,我就会让他多陪我待会儿,反正我也不知道自己在干什么,倒不如让一位振奋人心的德国老朽陪在身边,至少他会时不时地替我加油,大喊一句:“聪明!”

今天,很不幸,他在我旁边的地板上拉了一泡屎,我只好要求他临时卸任了。

2004 年 10月 17 日 星期日

我得为自己正名,当巡房时一位病人大口大口往我衬衫上吐血的时候,我并没有惊慌失措。我让一旁的护士赶快去喊雨果——他是主治医生,正在隔壁巡房——与此同时,我镇定地给病人插上静脉插管,想着是不是要输点儿液。好在雨果在我有所举动前赶到了,否则我真的是黔驴技穷。

雨果诊断出这是食道静脉曲张,而我认为他说的很有道理。雨果试着在用三腔管止血,随着这根可怕的管子不断深入喉咙,病人激动地扭来扭去,抵抗着,血也喷射得到处都是:我身上,雨果身上,墙上,窗帘上,还有天花板上……

等到管子完全插入进去,他也停止了吐血。吐血总是会停的,这一次却出于最悲哀的原因——雨果宣布病人已经死亡。我剥掉自己被血浸透的衣服,在当班剩下的时间里,我们表现得像两个智障。就是这样,我第一次见证了死亡,就跟我能想象到的一样恐怖。死亡没有丝毫浪漫或美丽的色彩,它所发出的声音在我脑海中萦绕不去。雨果拉我出去抽了支烟——经历了这一切, 我俩都迫不及待地想要抽上一支,虽然在这之前我压根儿不会抽烟。

2005 年 3 月 14 日 星期一

和H(作者的女友)以及几个哥们儿出去吃晚饭。店里会给你一个小提示器,只要菜做好了,那个东西就会振动鸣叫,这时你就要踩着极具艺术气息的花砖地板,走上漫长的一段路,然后从一位表情冷漠的服务生手里取到比萨。

提示器响的时候,我大喊一声“我的天”,然后从椅子上蹦了起来。倒不是因为我有多期待自己点的那份佛罗伦萨风味比萨,而是因为那个倒霉玩意儿发出的音调和音色跟我医院里的呼叫器一模一样。H给我号了号脉:一分钟95下。

2005 年 6 月 16 日 星期四

我告诉一位病人,他得等到下周才能做上核磁共振,他听后威胁说要打断我的腿。我的第一个想法居然是“太好了,这样就能歇几周病假了”。就差那么一点点儿,我就亲自去给他找球棒了。

2005 年 8 月 8 日 星期一

这是我在产房工作的第一周。接到助产士电话,她说病人DH在产下一名健康的婴儿后突然感觉有点儿不舒服。赶到病房后,我发现鲜血正从病人的阴道里喷涌而出。我赶快按下紧急呼叫按钮,期盼某个顶用的人能够快点儿出现,一边心虚地安慰病人一切都会没事的——而此时她正在用血柱不断装饰着我的双腿。

副主任医生赶了过来,对病人进行检查,然后取出了一块导致流血的胎盘。异物刚被取出,病人就显得好多了,再输了点儿血后,她几乎完全没事了。

我回到更衣室里,准备换身干净的工作服。这是本周我第三次被别人的鲜血浸湿内裤了,这可是CK的,15英镑一条,我感觉自己是越工作越穷啊。

2005 年 9 月 19 日 星期一

第一次进行真空辅助阴道分娩让我突然觉得自己真的是个产科医生了,在第一次把一个小婴儿接生出来之前,这不过是个抽象的名号而已。虽然主治医生莉莉一直在旁边耐心地指导,但毕竟是我独自完成的,这感觉太他妈好了!

“祝贺你,你表现得真不错。”莉莉说。“谢谢!”我回答,然后发现她其实是在对孩子的妈妈讲话。

2006 年 1 月 26 日 星期四

陷入了道德迷宫之中。今天查房的时候,我看到厄尼正在和一位30多岁、谈吐优雅的女士聊天——她基本上就是个更年轻、更时髦版本的女王。她是几天前因为突发卵巢扭转入院的,不过现在痊愈了,正准备出院回家。

厄尼帮她预约了6周后的门诊复查,然后嘱咐她之后3周都不要开车了。“哦, 我的天啊!”她对厄尼感叹道,“那个倒霉玩意儿现在在你们医院停车场呢。要不在我找你看门诊之前,你来开吧?”厄尼刚要拒绝,说这可不行,结果她从手包里掏出了一串带有宾利标志的钥匙,这让整个事态变得更复杂了。

总而言之,厄尼现在每天开一辆宾利欧陆GT来上班。

2006 年 1 月 27 日 星期五

最近三个月,我都会时不时地到新生儿特殊护理病房去看望小婴儿L,这已经成了我每天回家前的例行公事,虽然只能隔着婴儿保育器的墙和他见面,但能时不时见到熟悉的面孔,真是件幸福的事。

他妈妈是在我上班后第二个星期六入院的,第一次怀孕,孕期26周,被确诊为严重的先兆子痫。被收入院后,周日,我们就把小婴儿L接生到了这个世界上,手术是我协助主任医生做的。

1970年之前,小婴儿L的存活概率还超不过10%,但如今他的存活概率已经提升到了90%以上。在这些专家鬼斧神工般的照料下,仅仅过了12周, 他就从一只浑身插满管子、皮肤接近透明的小仓鼠,变成了一个能够正常哭闹、呕吐和睡觉的小婴儿,而且今天下午就要出院回家了。

他能出院,我应该很高兴才是——我确实很高兴,毕竟产科医生存在的全部意义就在于此。但与此同时,我会想念这个隔几天就要见一面的小伙计的。

我在“朋友联盟”纪念品商店里挑了一张贺卡,把它交给儿科护士,并请她转交给孩子的妈妈。我在贺卡里写道,看到他们的故事有了个大团圆的结局我多么开心,并请她在有可能的情况下,时不时给我发几张小L的照片。

这么做可能违背了英国医学总会规章、医院本身条例等诸如此类的细碎东西,但我不在乎,为了他,我愿意沉沦这一次。

2006 年 7 月 21 日 星期五

病人CR是我上周通过急诊接诊的,当时她有严重的腹水,怀疑是长了卵巢肿块。这个晚上,她告诉我,她的卵巢肿块被确诊为了卵巢癌,已经大面积转移,医生说她只剩下最后几个月生命了。

没有医生愿意自己的病人得癌症,我尤其不愿意眼前这位女士被确诊。她友善、风趣、健谈,虽然在急诊室里我俩之间隔着让她几乎喘不过气的一肚子液体,我们却聊得很开心,就像两个好久不见的朋友在公交车站偶遇。

现在,她向我揭晓了结论。她哭了,告诉我她还有许多“永远没法儿再做”的事情,还有她如何崩溃地发现,“永远”一词不过是在情人节贺卡上装门面的字眼而已。

她儿子不久就要从医学院毕业,可她看不到了;她女儿有一天会结婚,她也没法儿在旁边帮忙安排宾客,在女儿从教堂出来的时候也没法儿撒彩色纸屑了。她没机会见到自己的孙子或孙女,丈夫也永远没法儿从她的死中释怀。“那个人都不知道怎么用控温器!”说到这儿她笑了,我也跟着笑起来,因为实在不知道该说些什么。我想撒谎,告诉她一切都会好的,可我俩都知道这不是事实。

我拥抱了她,这还是我第一次拥抱病人——说实话,从小到大我拥抱过的人加起来不超过5个,我父母中的一个还不在其中——可此刻我不知道自己还能做些什么。

我们聊了聊和死亡相关的事。我突然意识到,这可能是她第一次和另一个人坦诚地讨论这一切,即便面对家人,她也没法儿完全说实话。这样的特权让我感觉很怪异,像是获得了某种压根儿不抱希望的殊荣。

我的第二个发现是,面对死亡,她的很多担忧都与她自己无关。她担心孩子、丈夫、姐妹、朋友,也许“好人”这个词就是用来形容像她这样的人的吧。在生命的最后,她身上仍然洋溢着一种无法冲淡的无私,清醒地思考着自己的离开会给所爱的人带来怎样的影响。

这时候我的呼叫器响了,我和CR已经聊了两个小时,我还从来没跟病人相处过这么长时间呢——至少没跟非麻醉状态的病人待过这么久。回家路上我给妈妈打了个电话,只是为了说一句“我爱她”。

2006 年 8 月 16 日 星期三

刚从手术室里出来,完成了迄今为止最顺利的一次接生。助产士后来告诉我,她还以为我是位主治医生呢。

接到妈妈的一通电话,她告诉我妹妹苏菲考进医学院了。我给小菲发了条祝福满满的短信,还附上了一张我身穿手术服、竖着大拇指的照片,告诉她:“六年的快乐时光开始了!”

假如妈妈是在我今天下班时打来电话的,也许我给苏菲发的短信就会变成:“收拾好东西,赶快跑。”

2006 年 10 月 31 日 星期二

又一个累到分辨不出善恶美丑的日子。

上了整整一天班, 此刻我正站在产房更衣室里准备换衣服回家。本来该晚上8点下班的,可因为手术室里一场生产大出血,我10点才离开医院。今天晚上说好去参加万圣节聚会,可我现在没时间回家取准备好的行头了。不过此刻,我穿着手术服,从头到脚溅满了血,要是就这么去了,是不是有点儿太夸张?

2006 年 12 月 25 日 星期一

我本人其实并不是特别介意圣诞节当天还要工作这件事——医院到处都有小点心吃,人们心情都挺不错,而且几乎遇不上那种没病装病的人。圣诞节当天,没什么人还想和医院打交道。

圣阿加莎医院有这么个传统:圣诞节当天值班的主任医生当天要来病房巡房,这样就能替初级医生们分担点儿工作量。主任医生还得给病人们准备点儿小礼物,比如小化妆品、小蛋糕之类的,因为,怎么说呢,从人道主义角度考虑,在医院里过圣诞节确实挺不幸的,送点儿小礼物能让她们的心情稍有改善。压轴好戏是,主任医生当天巡房时还得按照惯例穿上圣诞老人的衣服。

所以,当今年的值班主任医生霍普柯克穿着一件套头毛衣和一条棉布裤子露面时,护士们的失望之情显而易见。她们大声嚷嚷着:“真没劲!”就在局面即将失控之前,霍普柯克解释道,上一次他圣诞节值班时确实穿了圣诞老人套装,好不容易巡房走到一半,一位老年病人突然心脏停搏,他赶快冲过去实施心脏复苏术,心脏复苏术居然很成功,病人一口气缓了过来,睁眼却发现自己在和一个6英尺高的圣诞老人激吻,对方的手还抓着自己的胸部。

“她的尖叫声至今在我耳边回响。”霍普柯克痛苦地说。

2007 年 2 月 28 日 星期三

看妇科门诊时,我准备上网查查关于某位病人的诊疗建议,然后发现医院网络部门把英国皇家妇产科学院的网站给封了,理由是:“涉黄”。

2007 年 6 月 12 日 星期二

距离下班还有 5 分钟,今天我必须按时走,因为要出去吃晚饭。果不其然,病房恰恰在这时呼我去查看一位病人的情况——她的阴道在生产过程中发生了二级轻度撕裂。

我:“今天是我生日啊!”

助产士:“这儿可是产房,每天都有人过生日。”

2008 年 1 月 19 日 星期六

今天我的斯德哥尔摩综合征彻底爆发了——在本该休息的周六,我决定去上班。“如果你是有外遇了,直接告诉我就行。”H冷冷地对我说。

我昨天刚做完自己第一台全子宫切除手术与双侧输卵管及卵巢切除术手术,急切地想知道病人情况如何了。今天早上,每次手机一振动,我就以为是周末值班的同事在联系我,告诉我病人的伤口爆开了、我刺穿了她的肠子、切断了输尿管或者导致她严重内出血去世了。得亲眼看一看,我才不至于发疯。

很显然,病人安然无恙,而且我同事弗雷德已经给她进行过全面检查了。当时我突然觉得很内疚——要是弗雷德觉得我不信任他就糟了,于是我自认为敏捷地迅速撤离了病房,结果却在出门时撞在了他身上。我只能假装自己“只是路过”,顺便来看看病人的情况。

“我不怪你。”弗雷德耸耸肩,然后告诉我他进行手术的第一位妇科病人就是死在了医院里。当时他发狂般监视着她的情况,还为她准备了一丝不苟的预后计划。结果呢,就在准备出院当天,她在吃鸡蛋芹菜三明治时被噎死了。

以防万一嘛。在“只是路过”后,我开始了长达一个小时的漫漫回家路,路上禁不住想起出门前H对我说过的话。说实话,就算想出轨,我现在真是累到连裤子拉链都懒得解开了。

2008 年 6 月 5 日 星期四

今天下午在产房值班时,我遇到了那位几天前在门诊被我诊断为胎儿子宫内死亡的全科医生。她正在等着做人工引产。

想想真是严重的缺憾:接受职业训练时,从没人告诉我们面对悲伤的父母时究竟该说些什么?最后我只能选择用自己的专业知识来应付,只是很实在地给他们讲了接下来几个小时会经历的事情。他们有好多问题,我一一进行了解答。很显然,这就是我们医生处理悲伤的方式——把它“医务化”。

我每个小时都会回来看一眼他们进展如何了。已经过了晚上8点,我决定在产房待到她顺利引产。那位母亲问我为什么11点了还在医院待着时,我撒谎说自己“要替同事值班”。虽然没法儿说什么、做什么,但只要我在场,对他们来说都是慰藉。

她在午夜过后顺利引产,我取了血样,他们选择做全部检查,这当然可以理解,但意味着我要从婴儿身上取皮肤和肌肉样本。切开小婴儿尸体的时候我感到难以名状的悲伤。我们都希望婴儿是漂亮、完美、完好无损的,可很多时候事情并不像我们想的那么顺利。他可能已经死了几周,看看他——消瘦、皮肤剥落、头部软化,几乎像烧焦了一样。

“对不起。”我对他说,然后取了样,“好啦,现在都完成啦。”我把他重新包裹好,向上看了看那位我并不相信的上帝,说:“照顾好他。”

2008 年 7 月 7 日 星期一

我被夺命呼叫器叫到了产房。有位丈夫坐着分娩球瞎他妈晃,结果摔了下来,磕碎了头骨。

2008 年 9 月 16 日 星期二

产房里通常按病情严重程度接诊,一个女人对此非常愤怒,因为比她后来的三四个人都在她之前看上了病。“夫人,假如是我去看医生,”一位助产士如此劝慰她说,“我倒巴不得是最后一个。这意味着其他人都病得比我厉害。”

2008 年 11 月 6 日 星期四

我的钢笔被五号产房里三个人中的其中一个偷了,他们分别是病人AG,她的男朋友,还有她妈妈。假如那支笔不是H送我的生日礼物,或者不是支万宝龙,可能我也不会这么纠结。再说了,我才刚刚帮他们接生完孩子啊。

做医生这么多年,我还是头一次丢东西,不过已经算幸运的了。同事中有的被人掏过手术服口袋,有人放在护士站的包被人翻了,还有人的柜子被撬过,更别提车停在医院停车场被人扎胎了,甚至还有过被人身攻击的夸张案例。

我去找洛克哈特先生吐槽了几句。他给我讲了件趣事。

到妇产科工作之前,洛克哈特先生于1970年代时在伦敦南部做过一阵家庭医生。为了庆祝获得一份稳定的工作,他犒赏了自己一辆亮蓝色名爵MGB敞篷车。这辆车成了他的骄傲和快乐之源:他不断和病人、朋友、同事讲起它的故事,每周末都要去打蜡和抛光,就差在办公桌上摆张它的照片了。

突然有一天,这一切都结束了,就像所有一厢情愿的恋情一样,有天他做完手术,发现自己的车从停车场里消失了。他报了警,可警察也无能为力。

有一天,他在门诊时把自己不幸的遭遇讲给了一位新病人,结果那个人正好是当地黑帮家族的高级成员。他对洛克哈特说,自己肯定能找到嫌犯,并说服对方把车还回来。

过了几天,洛克哈特到医院上班,发现停车场里停着辆亮蓝色名爵MGB敞篷车,钥匙就插在仪表盘上。当时他彻底松了口气,可当看到车牌号完全不对,里面的内饰也相差甚远时,他心里的滋味一下变得很复杂。

2008 年 11 月 22 日 星期六

我被叫到急诊接诊一位阴道严重出血的19岁女孩儿——我实际上面对的是一位自己用厨房剪刀做阴唇美容手术的19岁女孩儿。她勇敢地把自己的左阴唇剪掉了四分之三,这时才善罢甘休,叫了救护车。

我给女孩儿做好了手术,清理干净了伤口。说实话,她做得不算太差,至少比我见过的很多例阴唇成形手术还棒。

我给她约好了过几周来看妇科门诊,由于情况已不再危机,我俩都放松了下来,聊了很多。她告诉我,“没想到它会出血”,对此我实在不知道该如何作答;她还说“只是想让自己看起来正常些”。我向她保证,她的阴唇绝对没问题,而且看起来真的很正常。“可黄片里不是这样的。”她回答道。

媒体总在报道黄片和色情杂志会扭曲人们对自己身体的看法,但这还是我第一次亲身经历这种事——太可怕了,也太让人难过了。也许不久后,我们就会遇到为了让阴道更紧,用订书器把自己钉起来的女孩儿了。

2009 年 2 月 3 日 星期二

今天是转岗到下一个医院前的最后一个工作日。每次离开一个岗位,总感觉怪怪的,毕竟你在这里见证了一个个生命的开始和结束,花在病房里的时间比在自己家里还长,和病房工作人员待在一起的机会比和自己女朋友待在一起还多,而这一切都要随着你悄然无声的消失结束了。

不过现在我的心也逐渐变硬了。我从没收到过告别卡片,更别说礼物了。但今天,我在储物柜里发现了洛克哈特先生偷偷塞进来的包裹,里面有张卡片,写着“谢谢,再见”,还有支全新的万宝龙钢笔。

2009 年 3 月 4 日 星期三

能从产房按时下班不是件容易事,但今天我做到了,因为我约了祖母在特丁顿吃晚餐,我们俩约了好久,这次终于成行了。吃过开胃菜后,她身体前倾,舔了舔手指,然后从我脸颊上擦去一小块食物痕迹。她擦完后再准备舔舔手指时,我突然意识到那可能是病人的阴道血。

但我最终还是没说什么。

2009 年 6 月 25 日 星期四

晚上11点被急诊叫下楼查看一位病人,我一边下楼,一边快速地用大拇指浏览手机上的推特,顺便调节一下自己疲惫的精神状态。

“天呐,”我深吸了一口气,“迈克尔·杰克逊死了!”一位护士听闻叹了口气,迅速站起身,“哪个病房?”

2009 年 7 月 28 日 星期二

帮一对夫妇预定了自助选择性剖腹产,他们问我是否有可能选择某个特定日期进行手术。他们是华裔英国人,据我所知,中国的黄历把日子分为凶日和吉日,对于中国父母来说, 能在“吉日”生孩子当然是最理想的选择。

我只能尽力而为。他们让我查查9月1日或者2日是不是有可能。“吉日?”我微笑着问道。

“不是。”父亲回答道,“9月生的孩子能下一年入学,而且普遍比同龄人考试成绩更好。”

2009 年 12 月 17 日 星期四

很遗憾,直到今天,家庭暴力在英国仍旧是孕期导致母亲和胎儿同时死亡的原因之一。每位产科医生都应该对此负起责任。但实践起来很难,有控制欲的丈夫通常会陪妻子一同来看病,这就让她们不敢坦白些什么。

我们医院为此建立了特殊应对措施:每个女厕所里都有这样的告示,“假如想谈一谈家庭暴力,就把红贴纸粘在病例封皮上”。每个厕所隔间里都准备了许多张红色贴纸。

今天,我执业生涯中第一次遇到了一位封面贴满红贴纸的女士。她是和丈夫以及两岁大的孩子一起来的,情况非常微妙。我试图劝丈夫离开,可他怎么也不走,没办法,我只好叫来了高级助产士和主任,总算和她独处一室了。结果呢,不管我们怎么询问,她就是不肯开口,而且满脸恐惧和困惑。

10分钟后,我们终于搞清楚了,那些小红点是她两岁大的小孩儿和她一起上厕所时,即兴创作的艺术作品。

2010 年 2 月 16 日 星期二

听说顺产不成,孩子只能开天窗降生后,我面前的一对夫妇难过得哭了出来。他们最大的遗憾,在于父亲不能做第一个摸到孩子的人。

“我们过程中会戴手套,所以你还是第一个摸到孩子的人,因为戴手套不算。”

他买账了。

2010 年 8 月 9 日 星期一

今天,一位病人给她的孩子取了和我一样的名字。

其实,每次接生完一个孩子,我都会顺口说一句“亚当是个不错的名字”,但这还是第一次真的有人接受我的提议——之前甚至没人考虑用亚当给孩子当中间名,以纪念我为他们的家庭做出的贡献。

协助我手术的住院医生问我一共接生过多少个孩子,我算了算,说大概有1200个吧。他接着在手机上查了一通,告诉我英国每降生1200个孩子,平均有9个会起名叫亚当。而我很不幸地把这个数字削减到了1/1200。

2010 年 8 月 25 日 星期三

昨天,一位患妇科肿瘤而长期住院的85岁老太太着实让我们的心都碎了。

她每天都很想念去世的老伴,从她住院以来,孩子们几乎也没来看过她,而且她在医院里还不能像往常一样,每天睡前来杯威士忌了。我准备玩儿个猫鼠游戏,然后偷偷塞给实习医生20英镑,让他到楼下超市买瓶酒上来,每晚在药单上给她开50毫升的威士忌,好让老太太觉得医院真的能给病人开威士忌。

今天早上,护士告诉我老太太拒绝了我们的好意,并给我重复了她的话:“杰克丹尼威士忌就是猫尿。”

2010 年 10 月 27 日 星期三

去员工体检中心接受了HIV病毒检测,因为三个月前我被一位阳性病人用过的针头扎伤了。她的HIV病毒载量是无法检测级别,但毕竟还是存在风险。

抽血时,和体检中心的主治医生聊了一会儿,我问他医院会怎么处理得了艾滋病的产科医生。“肯定不能干临床了,不能进产房、手术室、医生休息室——大概只能出门诊吧,我猜。”我什么都没说,但听起来挺不错的啊。

2010 年 12 月 2 日 星期四

周日下午,和一位出色的住院医生一起在产房值班。她让我查看一位病人的产前胎心宫缩图,她评估说,因为胎儿窘迫,病人恐怕需要剖腹产,对此我表示欣然赞同。那是对招人喜欢的夫妻,刚结婚不久,这是他们的第一个孩子。

住院医生问我,是否能够在我的协助下由她进行手术。在手术室里,我看着她一层层剖开病人的身体:皮肤、脂肪、肌肉、第一层腹膜、第二层腹膜、子宫。谁知道刚一切开子宫, 流出来的不是羊水,而是鲜血——大量的鲜血。出现了胎盘早剥。

我尽量保持冷静,让住院医生继续把孩子接生出来,但她说她做不到——有什么东西把孩子挡住了。我接过手来,发现她所说的那个异物是胎盘。病人胎盘前置,事先却没有诊断出来。我把胎盘拿出来,接着接生了孩子。很显然,孩子早就死了。儿科医生尝试了心肺复苏也已经无力回天。

病人子宫大量出血——医务人员带着她丈夫匆忙离开了手术室。失血量已经达到了5升。我又试了背带式缝合,还是没用。我用尽全力双手挤压着子宫,只有这种方法才能暂时止血。

主任终于来了,又试了一遍背带式缝合,依旧没有效果。我都能看出她眼中的焦虑。麻醉室告知我们,病人失血速度太快,输血已经没什么用了,随时会出现器官损伤的情况。

主任打电话叫来了另一位外科医生——血终于止住了。一共出血12升。病人被直接送入重症监护室,那儿的同事说我们要做好思想准备。主任去找她的丈夫谈话了。我开始写手术病例,却无法下笔,一直哭了一个小时。

后 记

在这台失败的生产手术后,亚当第二天又照常回来上班了。

外表看上去他还是那个人,但从此以后他变成另外一名医生——不敢再冒任何风险,不能忍受再出任何差错。他无法接受悲剧发生时,自己是整个科室里级别最高、经验最丰富的人,“大家都依靠和信赖我,希望我能解决问题。我承担了如此大的责任,最后却失败了。”

最后,他决定离开,挂起了听诊器,一切都结束了。

辞职6年后,他开始认真筹备这本书。关于这本书,他在后记中写道:这本书里记录的只是我的个人经历,从这些个人故事里,也许读者能一瞥医生这份职业的真实面貌。

亚当·凯现在的身份是英国喜剧作家、畅销书作者、独角喜剧演员。

本文节选自《绝对笑喷之弃业医生日志》,有删改

《绝对笑喷之弃业医生日志》

[英]亚当•凯/著

胡逍扬/译

北京时代华文书局

文章为每日人物原创,侵权必究。

想看更多,请移步每日人物公号(ID:meirirenwu)

原地址:https://chinesefood8.com/25674.html版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。

本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

上一篇:全国首支聋哑人快递队伍的起与落