为什么在琉璃厂有了这么多的浒湾人呢?按照申晓飞的说法,在琉璃厂附近有一座金溪会馆,这是我未曾了解到的事实,因为琉璃厂附近各地的会馆确实不少,但我却从未听说过这一家,看来有必要继续穿行在琉璃厂附近的小巷之内,想办法打听到金溪会馆的原址在哪里,但申晓飞却在该文中说了这样一句重要的话:“在琉璃厂出没最多的,是金溪书商。”可惜该文中未曾说明他这句断语的出处。

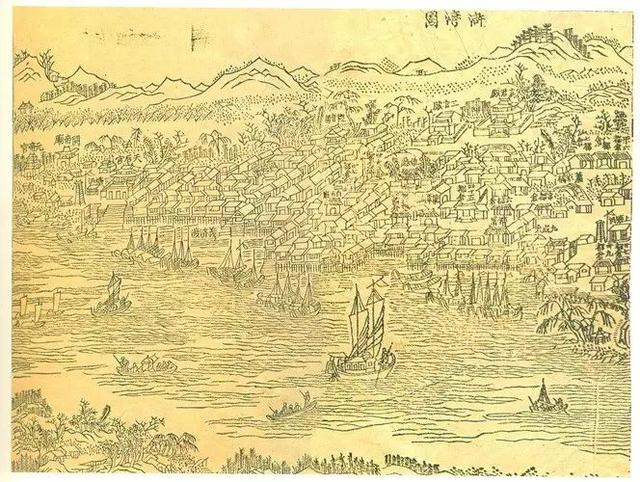

浒湾当年的盛况,摘自《浒湾刻书——那时的斯文》

申晓飞的这篇专文采访到了当今一位名叫王加泉的老人,按照文中叙述,老人已经过了80岁,是“把技艺坚持到现在的唯一一人”,金溪是不是仅剩下王加泉一位刻书匠人,这一点我不了解,但是该采访文中有王加泉家里成排的活字,而该文的图注中说是“铅活字”,但我从照片上看,总感觉这是一种木活字,不知自己的判断是否正确。

这一户在朝中有人

然而新出的《金溪县志》中,列出了浒湾红杏山房所出版之书,该书坊刊刻过:“《乐善堂全集定本》三十卷,(清)高宗弘历著;《二思堂文集》四卷;《诗集》二卷,叶世倬撰,清道光十四年(1834);《增订汉魏丛书》王谟辑,清光绪二年(1876);《汤文正公集》清同治十二年(1873);《壮悔堂文集》十卷;《遗稿》一卷;《四忆堂诗集》六卷;《诗集遗稿》一卷,清光绪四年(1878)”等书,而后还有一部“《史忠正公集》四卷,(明)史可法撰,同治十年(1871)活字印本4册”,并且明确称是同治十年的活字印本,而在那个时段红杏山房不太可能用铅活字来刷印书,故其所用活字基本上可断定为木活字。这样分析起来,当年的浒湾出版物虽然以木刻本为主,但依然有木活字本,这也更加印证了浒湾镇入口处那个巨大牌坊上所写字句的全面。

关于本镇名称的来由,新修的《金溪县志》上有如下几个说法:

1986年版《金溪县地名志》载,明初,许氏从本邑后潭许家迁此,因建村于抚河湾上而得名许湾,后雅称浒湾。

1992年续修《许湾许氏族谱》新序载,文焕公十一世纪末(即北宋哲宗赵煦在位时)自郡城(今抚州市)大巷迁于金溪归德乡中洲里之西溪金官渡,尔后子孙繁衍,人咸以所居之地名曰许湾。

徐正付在《浒湾琐琰》一文(载《抚河》1982年第二期)中写道:明朝年间,这里只有一个渡口,河岸有一棵大杨柳树,人们因此叫它杨柳渡(即现在的杨柳坡)。一日,许、宋两家到此争地,互不相让。最后议定,各推选本姓壮丁一名,穿着烧红了的铁靴竞走,以竞走倒地为界。许姓壮丁从洲头走到洲尾才倒地而死,而宋姓壮丁只走到现在的宋家亭就倒下去了。于是,许姓占据了大片地盘,传说浒湾因此而得名。

但无论哪个说法,都是讲述这里本名“许湾”,可是如今所见者却是“浒湾”,然而当地人却一律把这个“水浒”的“浒”字读作“Xǔ”。如果按照《辞海》上的解释,这个字本来就有两个读音,所以读“Xǔ”并不为错,但是这样的严谨说法显然不如民间传说来得生动,而《金溪县志》中对于该镇名称这个特殊读音解释,竟然列出了三种不同的说法,我也不知哪一种说法更接近正确,我还是在此做一回文抄公吧:

传说之一

许湾古名金冠里,三个字的地名,喊起来很不顺口。因坐落在水边,街巷多弯多曲,有人翻书查字,提议不如改名浒湾更好听。一来二去时间久了,也就喊出来了。到了清朝,这里的木刻印书业十分发达,加上交通方便,市井繁华,连乾隆皇帝游江南时,也带着纪晓岚几个大臣,慕名乘船来到这里。乾隆坐在船上,老远见码头上立着一块大石碑,碑上刻着“浒湾”二字,又见车马往来,热热闹闹,不觉脱口夸道:“好一个许湾!”皇帝乃金口银牙,说一不二,浒湾从此就读许湾。(见《抚州地区民间文学集成•金溪县卷》。

传说之二

浒湾,在历史上曾经是金溪、临川、南城三县交界的重镇,水陆交通发达,物产丰富,文化繁荣。随着我国雕版印刷的出现,民间印刻事业出现了私人刻本和作坊刻本,给浒湾带来了盛名。明清二代,浒湾刻印的书籍数量之多、范围之广、质量之优,都达到空前的程度。镇上的书坊,已不是几间几所,而是形成了两条街,一曰前书铺街,一曰后书铺街。一部部在浒湾精工刻印的线装书籍吸引着四方文人商贾,自然也到了皇宫。一日,乾隆皇帝一边翻阅一边说:“许湾书籍著中华!”如是,浒湾只好读许湾,沿袭至今。(见林抒《书乡,浒湾散记》)

传说之三

浒湾早先是唐、黄、许、宋四大姓,后来又增加赵、李、姜、周四大姓。在八大姓中,因许姓人才出得多,地方官也多,故以许姓命名为许湾。到了清代,赵姓的读书人逐渐多了起来,他们向皇上奏了一本,说许湾已有上百个姓氏,再称许湾不妥,应予更名,皇上考虑到许湾已是江南十分繁华的集镇,名气不小,改名弊大于利,于是就在许字旁加上三点水,从此,许湾就变成了浒湾。

有意思的是,《金溪县志》把浒湾书铺街一些刻字坊的经营者称之为“老板”,这种称呼方式不知算不算是与时俱进,比如该文中讲到的第一位老板的情况则是:

杨随,金溪人。原在四川泸州开设药铺,其从兄同在泸州经营书肆,因经营不善而亏损,杨随将自己的药铺让给从兄,自己转业经营书铺。多年经商的他,头脑活络,把浒湾的书籍视为祖业对待,经营理念新颖,经营方法灵活。年终结算,书肆赢利比药铺大得多。人们对此不解,杨随回答说:“书可资博览,且祖业也。”

看来,原本开药铺的人都会转行开办书籍作坊,可见这个行业当年有着较大的吸引力。而对于我未能入得其门的旧学山房,《金溪县志》中有如下的记载:“谢甘盘,浒湾较有名气的学者,也是浒湾文人中的后起之秀,对书籍有着特殊嗜癖,筑有旧学山房精舍,广为搜罗旧刻书籍,重新刻制木版印刷以自娱。”

门楣上刻的字,毛静说他几次来都没注意到

俗话说“万事开头难”,浒湾镇的刻书,浒湾镇为什么形成了一个著名的出版中心呢?它是从哪里学到的这种技艺?《抚州文史》2008年第1期载有陈笑涛所撰《浒湾木刻印书考究》一文,该文中详细叙述了浒湾刻书的来龙去脉,在谈到起源的问题时,该文中写到:“浒湾木刻印书起源于部分商人贩卖建阳书本,进而传承建阳一些刻书世家的家传技艺。乘他们转事他业之机,广为收购书版带回浒湾,开办刻书坊,并迅速崛起,填补了建阳书业衰败后留下的空白。”

一侧是砖石,一侧是木料

看来,浒湾人最初经营书只是转卖而非制作。他们是到从宋代以来的刻书中心——建阳去进货,再后来他们就发展到把建阳的书版买回来到浒湾去刷印,到了明末清初,建阳书业已经衰落了下来,而浒湾的崛起恰好填补了这个空白。

对于这一点,《金溪县志》也有相应的论述:“浒湾木刻印书起源于部分商人贩卖建阳书本,进而传承建阳一些刻书世家的家传技艺。乘他们转事他业之机,广为收购书版带回浒湾,开办刻书坊,并迅速崛起,填补了建阳书业衰败后留下的空白。”

读书人家

拿这段话跟陈笑涛的文章进行对比,发现这两段文字的叙述完全一样,不知是不是《金溪县志》抄录了陈笑涛的文章,但也有可能《金溪县志》中关于浒湾刻书这一段正是出自陈笑涛之手。但相比较而言,还是《抚州文史》上的所写更为详细,因为其文中还谈到了浒湾人的经营模式:“经营者均采用生产与经营合为一体的模式,且多是家族独资经营。也有合股经营的,但以亲戚或朋友合股为主,不接受外族股份,也不带外族徒弟。他们一方面是书籍印刷生产者,另一方面又是书籍流通的经营者。皆精通生意经,善于把握时机,谋求发展。”更为奇特者,该文中还提到了浒湾刻书所用的板材:“先是上山选择雕版所需要的优质树材,多用樟木、梨木和荷木。接着是将砍下的原木锯成两厘米厚的板材,放置通风处阴干。然后是制版,每块的正反两面刨平磨光。”

衰败之中

古人把出版著作形容成“付之梨枣”,由此可知,古代刻书的书板其材质主要是梨木和枣木。陈笑涛在文中虽然也提到了梨木,但他又说到了樟木与荷木。关于樟木的书板,有的文献中则称,建阳本很多就是用樟木所刻者,因为这种木料的材质太软,所以建阳本落下了刊刻不精的恶名,但至少说明樟木的确可以用来刻书;然而荷木是一种什么木料,我对此完全不懂,但肯定不是荷花的杆。所以,这段话至少写明了浒湾刻书还有这样一种特殊的木料。

一家大的商号

关于浒湾最早的刻书时间,《金溪县志》列出了明代当地的四个刻书堂号:

万历、天启间,金溪出现了四个刻书堂号。

一为金溪王世茂车书楼。万历四十三年(1615)刻《当代名公鸿笔百寿类函释注》八卷,万历四十七年(1619)刻《车书楼汇辑各名公四六争奇》八卷,天启间(1621~1627)刻《尺牍争奇》八卷。

二为绣谷周氏万卷楼。万历二十七年(1599)刻《官板举业卮言》四卷。

三为金溪书林周文明坊。万历年间刻《易会》八卷。

四为金溪王氏一贯斋。天启七年(1627)刻《明便通书》四卷。

刻书有了堂号,应该说具有了商业性质。从其刻印书名来看,也超出了文人自刻己著、广赠师友以求立言传世的初衷,而是刊刻士子的实用书籍,以售书谋利为目的。

看来,直到明万历年间,浒湾人才开始独自刻书,而此前主要是转卖成品和收购书板,清代的乾嘉时期乃是浒湾刻书的鼎盛。

只能把相机伸进去拍

关于浒湾刻书的衰落,陈笑涛在文中写到:“至清同治年间,浒湾的木刻印书开始衰落,但经营铺栈、书店仍有60余家,其中有47家聚集在前、后书铺街,其余十几家则散居在该镇其它街巷和附近的中洲等村庄。它们中较大的有两仪堂、余大文堂、文德堂、文奎堂、文林堂、善成堂、三让堂、可久堂、红杏山房、旧学山房、漱石山房、文信堂、四友堂、忠信堂等。这些铺栈、作坊的木刻印书不光在本地销售,而且在全国的一些大中城市,尤其是地处长江中下游水路交通畅达的口岸,如南昌、南京、芜湖、安庆,均设有分号分店。”

没有了人,衰败得更快

浒湾竟然形成了如此大的经营规模,那为什么又迅速地衰落了呢?当然,这跟当时的历史变化有很大关系。因为石印技术的普及,使得这种传统技艺越发显得笨拙,而他们原有的书板也渐渐地损失了。关于书板的结局,陈笑涛在文中写到:

清末民初,随着石印技术的推广,浒湾木刻印书每况愈下。到了民国中期,就已经被淘汰。原刻雕版因没有经常印刷而遭霉烂和虫蛀鼠咬,以致残缺不全。民国三十一年(1942),日军侵扰浒湾,纵火焚烧,使浒湾四分之三的店铺变成焦土,雕版也遭到损毁,几乎殆尽。中华人民共和国成立后,一部分雕版被书铺老板的后人当柴烧掉,一部分被文化馆收藏,且均为残次版。仅有合市后斛塘村保存有文德堂书局所刻的《皇朝经世文编》雕版和双塘竹桥村镇川公祠保存有余大文堂刻书坊所刻的《十三经不二字》雕版全套。“文化大革命”中,文化馆和后斛塘村及镇川公祠保存下来的雕版成为‘四旧’之物,被当众焚毁。

其实浒湾镇内不仅仅是刻书作坊,因为当地也有藏书人,而这些所藏之本也因为历史的原因,最终大部分被毁掉了,陈笑涛的文中也谈到了这一点:

金溪人不仅印书、著书,且有藏书之风。清末以后,随着木刻印书的凋敝,金溪的藏书楼和藏书量也随之减少。民国三十一年,日军侵扰金溪,在浒湾、县城、双塘等地大肆烧杀抢掠,藏书楼遭受极大的破坏。民间的木刻书也多被烧毁。20世50年代三让堂书局老板后人吴文丁,将家藏先辈刻印的书籍上万册,送交县图书馆。印山藏书楼砚雨楼原主人后代徐善男也献交了几土车书籍。“文化大革命”中,县图书馆藏的木刻书籍作为“四旧”之物,被全部烧毁,唯有县档案馆保存的一部清同治九年版《金溪县志》幸免。在破“四旧”中,个人藏书者中属“黑五类”的,因风险大而暗中将藏书烧毁。大部分人则顺应潮流主动将藏书或卖给商店做包装纸,或当众烧毁。木刻书能躲过那场浩劫,的确属凤毛麟角。

除此之外,浒湾镇还形成了完整的出版业态,因为出版书籍最大的原料就是纸和墨,所以浒湾也有许多的纸店,申晓飞在文中写到:

浒湾镇有大小纸店、作坊140余家,纸槽300多个,事实上,“书、纸、笔、墨”这文房四宝,浒湾皆能生产。

进入民国之后,浒湾便逐渐不再做纸,而是从其他地区购买纸张。当外地的纸张来到浒湾之后,书铺老板还将它们染成各种颜色纸,以丰富取胜,所以有了“纸不到浒湾不齐”一说。谈到纸张的选择,其实仁者见仁,智者见智。

可惜当我来到浒湾古镇时,已经看不到这样有机的鲜活场景,眼前所见已经变成了少有生机的固态,而且这种固态也在衰败之中。我在一些街区上看到了不少倒塌的房屋,如果没有人维修,这里的老房屋还会继续地倒塌下去,真不希望在中国出版史上有着如此重要地位的浒湾,就这样被时间这个“恶魔”,一点一点地吞噬掉,盼着能够有更多的有识之士像当地那位房地产商一样,投入巨资把这个古镇恢复出原有的生机。

人去楼空

虽然说这个世上的一切没有长久,但正如谭咏麟唱的那首《水中花》,我总想“强要留住一抹红”,尽管它“奈何辗转在风尘,不再有往日的颜色”,但总比《红楼梦》中所说的“落了片白茫茫大地真干净”要好得太多。幸运的是,当的地旅游局局长胡军民先生也有着这样的共识,在当晚吃饭时,他讲述着自己正努力的招商引资,为此他欢迎任何一位描绘浒湾镇的人,也正因如此,我今日的寻访成为了他的座上客,虽然我人单力微,但我还是希望能够有大力者出手来做这件功德之事。

原地址:https://chinesefood8.com/44814.html版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。

本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

上一篇:被“预订”的胎儿:一起生母卖子案

下一篇:请帮我起一个女孩的名字,姓栾!