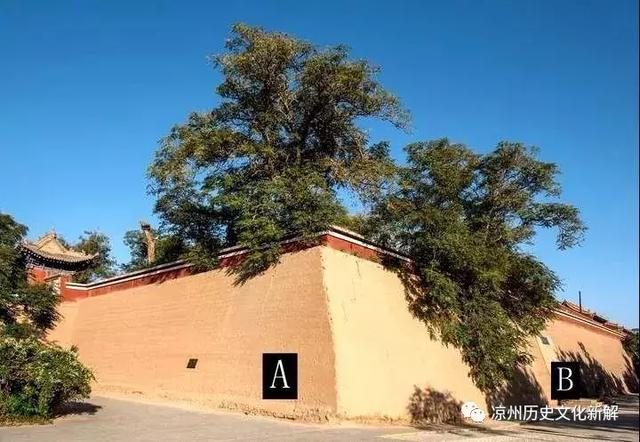

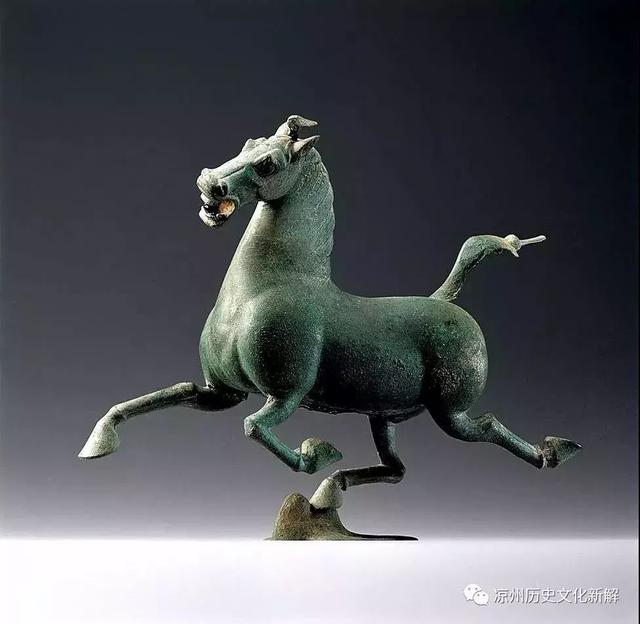

近日召开的铜奔马出土50周年学术活动上,何双全教授有关铜奔马断代的学术主张,引起广泛认可。雷台汉墓被误叫了50年,现在应该还原陵墓的真实年代,相信不久,铜奔马和雷台古墓应有突破性的学术攻关成果。

首先,雷台古墓应是前凉古墓。何双全教授认为,墓葬年代是该墓的关键所在,一切问题由此而产生。我们提出它非汉墓而是晋墓,是基于近十年来在河西发掘汉晋墓所感悟。从1984年以来,我们在武威韩佐五坝山、武威市区西关、敦煌辛店台(飞机场)、武威柏树早滩坡等地发掘了一大批西汉、东汉、晋、前凉、唐代五个时期的各种墓葬,再结合1972、1977年发掘的嘉峪关和酒泉丁家闸晋、十六国墓,综合对比研究,使我们认识到:尽管河西的汉晋墓比较复杂,但也有明显的时代特征,划分它们之间的界线并非难事。只要将这些资料做系统排比,可以列为:汉→晋→前凉三大段。汉墓包括西汉中晚期、新莽、东汉三段,往往同属一墓地,比较集中,未见有晋墓夹入者。如五坝山、磨咀子墓群,基本特征是:西汉、新莽时期以土洞为主,东汉出现砖室。结构相同,即单室或双室、狭长的斜坡墓道、小型耳室、土坯封门、室内多弧顶,也有人字顶。砖墓用砖大而厚重,火候不高。随葬货币,有五铢和大泉五十两种,陶器组合:罐1、壶2、盆1、灶1、奁1、仓1,棺木不见铁钉,榫卯套合,黑漆髹棺,棺呈长方形。墓的规模有大有小,一般为二人合葬。晋墓和前凉墓往往同属一地,多见纪年青瓷瓶和木牍文牒,故时代明确,以武威旱滩坡、西关、敦煌辛店台、酒泉晋墓(武帝司马炎咸宁至愍帝建兴)为例。其特征是:墓葬结构一改东汉葬俗,厚葬峰起,一般规模均较大,普遍用砖砌筑,地表有高大的坟堆,斜长的墓道,并竖石为志。墓室均较深,由门、甬道、前中后和耳室组成。多盝顶、穹隆顶,顶中嵌方砖藻井莲花图案,又有用黑白二色装饰室内者。墓门口上方皆构筑仿木构建筑照墙,装饰或用砖雕、或用彩画。用砖皆长条灰色,薄而坚、火候高,长32-38、宽16-19、厚4-5厘米,干砌,间夹砂土或小石子,不用草泥,主室内四角筑灯台。陶器组合,首先是成套饮具(釜、甑、壶、盆、罐、钵、碗等)置于前室左右耳室,并用砖筑成灶和案,组成了厨房场景。其次前室布置碗、盘、碟、杯、灯等日用器具,显得井然有序。后室置棺,常见铁钉封棺。随葬货币有半两、莽钱、五铢,以五铢为主,品种甚多。墓均早期被盗。前凉墓(321--368年),以武威旱滩坡和敦煌辛店台为例,其特征是:墓葬结构、规模承袭晋代之风,高大宏伟、结构复杂,但仅仅是空架子。砖墓渐衰,以土洞为主,无装饰,随葬物少而粗糙,金属品少见,大都用木器,钱币量少质劣。由此看出,河西汉晋乃至前凉墓的盛衰与当时政治、经济形势的变化有着密切的关系,其鼎盛期在西晋一代。我们把雷台墓与之相比,完全符合这一实际。如规模、结构、形制都与上述晋墓一脉相承。甚至那些细微处也不例外,如仿木建筑照墙、藻井图案墓顶、用砖、筑墓法、室内装饰,随葬品中的陶器、铜叉、铜削、琥珀珠等与敦煌辛店台晋墓出土者基本相同。又如铜俑、铜马、铜独角兽、木牛(原文如此,疑为“铜牛”——“哲学家的客厅”注)与武威旱滩坡19号前凉初期墓中的木俑、木马、木牛、木独角兽,不论是造型,还是着彩都基本一致。又如所出钱币与嘉峪关、酒泉晋墓出土者亦相同。所有这些共性,明确告诉我们雷台墓非汉墓,其相对年代应在晋末前凉初,即愍帝建兴元年(313年)以后。这是大势所趋,铁证如山。

其次,几十年来,人们从雷台出土物铭文入手,认为“冀张君”即为墓主人,他的官职为“守张掖长”。至于张奂、张绣、张江等,以铭文为入手,选择东汉时期的张姓显贵,挖其隐潜,颇似“拉郎配”,没有完整可信的学术链。有的人为了证明自己的见解,刻意隐瞒出土器物的其他证据。就是说,研究方向一直就存在片面性、趣从性、盲目性。

何为片面性?迷信铭文,以铭文为纲,罔顾出土地域环境和同类古墓的横向联系;迷信“左骑千人官”这一东汉官职,罔顾魏晋地方性官职变异,硬钻东汉武威历史名人的死胡同;迷信“四出文五铢”是东汉灵帝时期铸币,没有几人愿意在考证这一论断的失误上发出不同的呼声。

何为趋从性?在铜奔马的研究问题上,看似人喊马叫,其实寂寞无几,文博系统有许许多多的专家擅长为某方面的所谓权威站台,人云亦云,暴露其学养的浅薄和时俗功利。目前为止,大多的声音在考据马踏的到底是什么鸟这样一个避重就轻的话题,对雷台墓的断代和墓室出土器物的综合研究,没有有理有据的发声,没有对铜奔马的文化内涵做出丰度阐述。

何为盲目性?纵观几十年铜奔马研究的诸多论文,多为片面切入,自圆其说;有的人从小概念入,从大概念出;各自为阵而从无学术联合攻关意识;没有系统的研究总目,也就是说,直到今天,铜奔马的研究还没有建立起考古环境学、文化比较学、考古方法学、历史索隐学、姓氏伦理学等等的框架。

第三,东汉、魏晋、十六国武威史学没有基础,还潜隐在典籍中,没有得以系统的挖掘整理。纵观几十年铜奔马研究的诸多论文,这一时期的武威史引证,严重存在同质化、传抄化,引证史料缺,大同小异。铜奔马的研究,应当基于东汉、魏晋、十六国武威史学、文学、姓氏学 和河西文化遗存的广泛根基,缺一不可。

这些话是共性的问题。铜奔马的研究经过50年,现在又在相互否定,近乎归零。“四出文五铢”是东汉灵帝时期铸币这一观点被否定,“左骑千人官”这一东汉官职遭遇质疑,墓主人疑似张奂、张绣、张江等逐一被否定。唯独站住脚的是何双全的考古环境学观点。

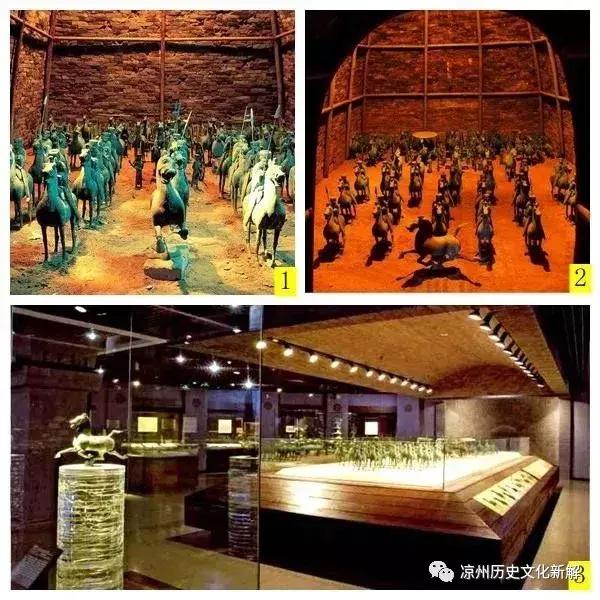

大浪淘沙!杂驳观点的归零,等于铜奔马研究有了突破点。第一,铭文的全面考查提上了桌面。除了“左骑千人守张掖长”等铭文,还要重视“张家臣益宗”、“臣李钟”、“臣李”、“家奴”等之前被忽视的证据,恰恰这些铭文,在说明雷台古墓的主人属于王侯的等级,在说明雷台葬品是他人赠送的。除了被盗和1969年遗失的,230多件雷台古墓的出土物无法复原既定位置,铜车马仪仗俑的布置必然存在差错和不确定性。既然如此,为什么许多人还继续要根据今人布置的车马站位去考证古墓器物的原有站位?学术界怎有削足适履的做法?

第二,墓主人的断代已从东汉扩大到十六国时期。早在90年代,有人就质疑铜奔马不是汉代的,而是晋代的。这就使一些人敏感起来,包括官员和断定马是汉代的专家。官员认为,马如是汉代的,那么,雷台古墓就不叫雷台汉墓;有些专家为了捍卫70年代的断代,也在阻碍研究继续向前。其实,如果铜奔马是晋代马,一点都影响马的艺术价值;并非汉代的早的东西,就是值钱的有影响的,这一认识误区应予抛弃。随着近来研究的推进,大多专家默认雷台汉墓为前凉国王之陵墓,而且证据链齐全。如果是前凉国主陵墓,铜奔马的历史价值将更大,雷台古墓的历史地位会更高。

本人在此补充一些姓氏方面的史料,以备研究者参考。雷台墓最终将向张轨家族方面倾斜,张轨的世袭和履历,何双全教授可能由于研究仓促,有所误差。在此补充:

《晋书》“张轨传”记:张轨为常山王第十七世孙,《十六国春秋》为“十七世”。如平均一世正常按35年计算,则250-280年间为十五世张轨,与史吻合。如十七世,则张轨出生在320年以后,显然不符。常山王为西汉初张耳的封号,都城在冀,史书记其系大梁人氏。本人辗转获取〈大梁张氏谱系》,查核其中的漏失,理出从张耳到张轨的世袭表,为十五世:

张耳----张敖(前182年死)——张侈——张星——张廉——张胃——张宥——张基——张校——张元——张贡——张达——张载——张烈——(张温、张悌一作张锡)——(张肃、张轨)

从风水学角度看,雷台古墓座庚向甲,是典型的庚三甲布置,水自坤来,出艮,是王造之象。可惜缺气,艮位低陷,子孙寿不长。又造灵渊池补气。试想,如非凉州之能开府者,谁敢动役民工开挖大池?所以,风水角度看,属于前凉张氏家族墓,其三甲正布,属猪的张轨才能兴旺子孙,属兔的张实才配此墓。

从张轨的著名卦《泰》之《观》看,初九爻为墓,是海中金,主座向为庚辛金,与雷台古墓座向一致。从九二爻人位寅木看,属兔的张实和张骏应是雷台墓主。

基于种种考虑,雷台古墓1、2应为张轨家族的陵墓,不排除还有3号、4号墓的可能。雷台古墓是张实的可能最大。也可能是张轨为其先祖张耳所建的衣冠墓,取名灵钧,以应上天东井。目前尚无过硬证据链,留待专家参考研究,以期突破。

附本人2004年发表在《武威文史资料》上的小论文,或许能抛砖引玉:

张轨早期仕历考述

李林山

前凉国的奠基人张轨(255-314),46岁之前的生平事迹,各种史书鲜有记载,《晋书》中简短的记述,又与史实不尽相符。张轨早期的生平事迹,目前学界存在三种疑问,特考补如下:

张轨出生地问题

张轨(255-314),寓居河南宜阳,祖籍安定乌氏人(一说宁夏固原人,一说平凉人,一说泾州人)。考:西晋安定郡,属凉州刺史部辖,北抵今白银,西接陇西,东达宁夏固原,南跨泾阳。乌氏,安定郡属县,跨甘宁二省之固原、平凉。张轨家族“世居孝廉”,在晋九品中正制度下,理应居县城或郡城,则不可能处固原一带的乡里,排除固原的可能性。

历史真实情况是,张轨家族早在张轨祖父张烈时,即因官迁居河南内黄县(今河南杞县)。张烈在曹魏时期,任内黄令。子张温官至太官令,“秩比六百石”,掌管皇帝御膳。张轨幼年时,张氏家族居宜阳,有史可证:“欲遣主薄尉髦奉表诣阕,使遣脂辖,将老归宜阳。”“老归宜阳”,可证张轨在宜阳有田居之所。至少在出生至10岁前,张轨在宜阳老家生活过。

张轨家族可能离开祖籍安定乌氏的时间更早,但能明确推断的年限,应是张烈仕内黄令时。张轨及其子孙据凉境割据一方,安定郡乌氏县也属前凉之境,但张轨及其子孙并未留有去安定郡乡祀的任何资料。可见,张轨家族被史书冠以“安定乌氏人”,系郡望雅荣的缘故。安定郡是中国张姓最重要的郡望地之一。唐人杜宝撰《姓纂》,列安定等43地为张姓郡望;北宋人陈彭年撰《广韵》,列安定等14地为张姓郡望;明代宋濂撰《张氏谱图》,列安定等43地为张氏郡望。《广韵》、《张氏谱图》等书,亦列“武威”为张姓郡望。近年,宁夏固原、甘肃泾川二地争注张轨为各自邑人,泾川人甚至考订今人张艺谋为张轨后裔。这些纷争,实乃一厢情愿。公允的史实是,张轨祖父辈时期就已居河南,“安定乌氏人”,系郡望。

张轨早期仕官问题

《晋书》述张轨早年仕历,过于苛简,不足百字。张轨46岁前的仕历,主要有“与同郡皇甫谧 ,隐于宜阳女几山。泰始初,受叔父锡官五品。中书监张华与轨论经义及政事损益,甚器之,谓安定中正蔽善抑才,乃美为之谈,以为二品之精”,“卫将军杨珧,辟为掾,除太子舍人,累迁散骑常侍、征西军司。”但这些记述与其它史书所载多有矛盾之处,因此,张轨早年仕历成了谜团。

那么,张轨的早年仕历究竟是怎样呢?

1、女几山读书时期。“轨少明敏好学”,可见张轨接受启蒙教育的时间很早。“泰始初,受叔父锡官五品”,“泰始”为晋武帝年号,凡10年,“初”则指前3年,因此,张轨少年时期的经理就有两重推测:一是受了叔父的袭爵,赐官五品秩,离开女几山去了洛阳;二是虽受了叔父的袭爵,除五品官秩,但未离开女几山,仍在女几山皇甫谧处学习,张轨受叔父官五品,可见其叔父张锡无子嗣,张轨承祧 ,过继于张锡,袭取了张锡五品官的优待,否则 ,应是张锡子“受官五品”。另外,张轨之父张温,侍官为太官令,是“秩此六百石”的显职,位在五品之上,张轨理应受张温之官。他不受张温之官,却要受地位不如张温的张锡之官,必是张锡缺子嗣之故无疑。

汉晋时,官吏生前之官爵,允许子继,叫“嗣之”,这种记载比比皆是。但大多数情况是,官吏死后,其“嗣子”,一般只配享俸粮、地位,多不再任乃父生前之职。张轨“受叔父锡官五品”,是他承祧嗣之,叔父即死,嗣子配享俸粮、地位,但不出仕 乃父实职。当时,张轨约10岁至13岁间,尚属童蒙年龄,断无离乡出仕的可能。因此,张轨受了叔父“五品官”,但仍在宜阳女几山读书,并未去洛阳。假如是去了洛阳,则一个只有5年多读书积累的儿童,后来怎么能出现“中书监张华与轨论经义及政事损益,……以为二品之精 ”的奇谈呢?张华,西晋大学者,“以文学才识,名重一时,论者皆谓华宜为三公”。可见,张轨在女几山隐读的年限至少在他娶妻辛氏之前。

张轨在青年时期,因其师皇甫谧与张华过去同朝为官,志气相投。皇甫谧荐书于张华,张轨登府拜望,以求荐掖,二人“论经义及政事损益”,比较符合情理。

综上所述,张轨早年经历可表述为:张轨幼年接受家学,读儒术,稍大些后入女几山,拜隐士皇甫谧为师,接受系统经义之学。13岁前,叔父死,承祧延嗣,享五品俸位,仍留女几山读书。18岁前,娶宜阳著姓辛氏女为妻。辛氏,断文识字,贤妻。276年左右生长子张实;278年生次子张茂。青年时,通过皇甫谧推荐,拜望当时中书令张华,受到张华器重。在经过张华推荐,出仕卫将军杨珧的掾客,即幕僚。

2、太子舍人时期。267年正月,晋武帝立司马衷为太子。274年7月,太子生母杨皇后病逝。276年11月21日,晋武帝依故皇后遗求,立皇后妹妹杨芷为新皇后。12月,晋武帝拜新皇后叔父杨珧为卫将军。281年,杨珧与其兄杨骏(杨皇后生父)、弟杨济“始用事,交近请谒,势似内外”,史称“三杨”。杨珧至迟在本年,已把持东宫一切事宜。至迟在这一年,张轨做了杨珧的掾客。因为,281年2月18日,张华被排挤出朝,“都省幽州诸军事”,直到晋武帝驾崩后复入朝为官,外放时间长达10年之久。因此,281年至291年间,张华远在幽州,是不可能与张轨坐论经义的。

张轨担任杨珧之“掾”的时间,在276年至281年之间,张轨年龄在21岁至26岁间。张轨之父张温为太官令,职位显赫,加上张轨受叔父五品官的承嗣,出任时间不可能延迟到20多岁。又,杨珧任卫将军职时,为276年,张轨时年21岁。因杨珧在276年前的史料记载中,无职衔,即使杨皇后新立时,“帝初聘后,后叔父珧上表……”也无职衔。《资治通鉴》述人必先冠以郡望、职衔体式,杨珧在史书上首度登场,仅以“后叔父珧”身份出现,可见之前无实职。但到277年,《资治通鉴》中却突然出现“卫将军杨珧”的记载,可见杨珧最早封为卫将军,应是276年底至277年7月。

《晋书·官职纪》中载,杨珧任卫将军后,即掌管东宫事宜。证明张轨先入卫将军府掾客,后经杨珧奏调,任太子舍人。这时就出现了两种推测:一是张轨先任“掾”,后任太子舍人;二是张轨任掾,兼太子舍人。太子舍人,汉官名。秩比二百石,掌太子宫宿卫。张轨初入仕途,杨珧不可能将太子宿卫要职授与一个不知根底之人,因此,先为掾,后掾与太子舍人 同兼,比较符合情理。“卫将军杨珧辟为掾,除太子舍人”,是先“辟”后“除”,也印证是先为掾后为太子舍人。

综上所述,张轨出仕的经历,公允地说,应是:张轨20多岁时,经张华推荐,被卫将军杨珧上疏,求为“掾”,即卫将军府主簿。西晋“三杨”擅权时期(281—290),张轨经杨珧奏调,晋武帝下诏任他为太子舍人,负责东宫宿卫。290年4月20日,晋武帝驾崩,太子司马衷即位,是为晋惠帝。东宫旧人一律解散,大多东宫官吏被重用。因为张轨掌管宿卫要职,旋即被擢拔为散骑常侍。

3、散骑常侍时期。散骑常侍,汉官,本是皇帝仪仗队随员。西晋时,散骑常侍成为“显职”,“备切向近对,拾遗补阙”,是皇帝的重要谋臣,地位很高。从《晋书》“累迁散骑常侍、征西军司”的记载看,张轨在惠帝即位不久,授了散骑常侍一职,但不是两职同时实授的。

再从“正月,以散骑常侍安定张轨为凉州刺史”的记载看,参祥诸史,可推断张轨出为凉州刺实前,已是两职同兼。

“征西军司”,系征西大将军麾下佐职。290年至301年间,西晋朝廷只有296年正月下诏,任命梁王司马肜为征西大将军的史料记载。马肜被授予征西大将军,依旧制朝廷要委派征西大将军府官吏,张轨当在此时被调任“征西军司”。

一些史书片面认为,张轨出为凉州刺史,是曲意求得相国司马伦好感,才“阴图河西”的。其实,张轨在296年兼“征西军司”后,是坐镇西京的梁王与朝廷联系的关键人物。“征西大将军”兼职“都雍、凉诸军事”,是朝廷专门外派掌管西北边防事宜的大员。至301年前,张轨已非常熟悉雍、凉军事、地理形势。另外,征西大将军统辖护羌校尉部,而护羌校尉必由凉州刺史兼任。张轨为凉州刺史,由“征西军司”调“护羌校尉”,人事关系上比较合乎情理,这是张轨能出任凉州刺史兼护羌校尉的一个原因。

其次,张轨“求为凉州刺史”,应是先通过西北封疆大吏梁王、征西大将军司马肜的关系,还要通过相国司马伦的关系,还要博取惠帝的好感。三者缺一不可,尤其是司马肜、司马伦间要有平衡。司马肜在司马伦擅权时,就晋为征西大将军,司马伦倒台后,又被新的擅权者司马冏重用。张轨任“征西军司”,属于司马肜部属,自然一荣俱荣。否则,若是由司马伦单方面擢拔,从司马伦被赐死后,“凡百官为(司马)伦所用者皆斥免,台、省、府、卫,仅有存者”的记载看,张轨则被一刀切式地罢免凉州刺史职。张轨能取得凉州刺史一职,司马肜是最关键的支持者。

“二品之精”争议问题

《晋书》中载有一段有关张轨的趣史:“中书监张华与轨论经义及损益,甚器之。谓安定中正为蔽善抑才,及美为之谈,以为二品之精。卫将军杨珧辟为掾……”从这段史料看,张华与张轨“论经义及政事损益”的时间,应是张华升为中书监的291年至296年之间,张轨时年37岁至42岁。这样,张轨早年仕宦生涯就有了现在一些人所作的如下推测:少年受叔父五品官,青年时期不得志,直到了36岁后到长安去游历,与张华“论经义政事损益”,受到张华器重,向杨珧推荐,当了杨珧掾人。不久,出仕晋惠帝太子舍人。知道301年前不久,才升为散骑常侍。

这个推测有几处与史实、情理相悖:一是张华出仕中书监的时间为291年6月,“乃以华为侍中、中书监”但张华为中书监时,杨珧早于本年3月8日被贾皇后所杀,史载:“珧临刑,告东安公鲧曰:‘表在石函,可问张华’。……珧号叫不已,刑者以刀破其头。”杨珧既然早在张华任中书监时就已经被杀,张轨怎么能当杨珧“掾”呢?显然存在时间矛盾。

二,假定张华第二次入朝为仕,从幽州调往朝廷任太子太傅,时间是290年8月。张轨与张华“论经义”,受到器重,荐与杨珧为掾。那么,张轨既属杨珧“掾”人,理应属于张华一党和杨珧一党的党羽,则第二年3月,贾皇后发动政变后,杨骏、杨珧的党羽“皆夷三族,死者数千人,”张轨必属斩杀之列;300年4月3日,司马伦发动政变,杀张华,张华一党“遂皆斩之,仍夷三族”,张轨为张华“器重”之人。必属斩杀之列。张华与司马伦之间仇怨日深的时间是290年至300年间,其间若是张华初仕,则仰托张华、杨珧,是张、杨的门生,必为贾皇后、司马伦所嫉恨,杨、张相继被杀,张轨岂能逃生?可见,张轨初仕的年限至少不在281年后。因此,上述推测是不成立的。

张轨早年仕宦简表:

公元255年(曹魏正元二年):张轨生于河南宜阳,属猪。

公元260年—268年(曹魏景元、成熙年间,西晋泰始初年);张轨入女几山,拜皇甫谧为师,学习经义。

公元265年—268年(西晋泰始初年);张轨受叔父张锡官五品;仍在女几山求学。

公元270年(西晋泰始六年):张轨娶妻辛氏。

公元271年(西晋泰始七年):张轨长子张实出生,属兔。

公元278年(西晋咸宁四年):张轨次子张茂出生,属狗。

公元276年—281年(西晋咸宁、太康年间):张轨客居洛阳,拜张华,为张华其中;不久,卫将军杨珧辟张轨为掾,即卫将军府主簿。

公元281年—290年(西晋太康年间):杨珧奏调张轨为太子舍人,掌管东宫宿卫。

公元290年(西晋永熙元年)后:张轨任散骑常侍。

公元296年(西晋元康元年)后:张轨兼征西军司。

公元301年(西晋永宁元年):张轨求为凉州刺史,兼护羌校尉。

公元307年(西晋永嘉元年)张骏出生于凉州,属兔。

来源:凉州历史文化新解

原地址:https://chinesefood8.com/46840.html版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。

本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。