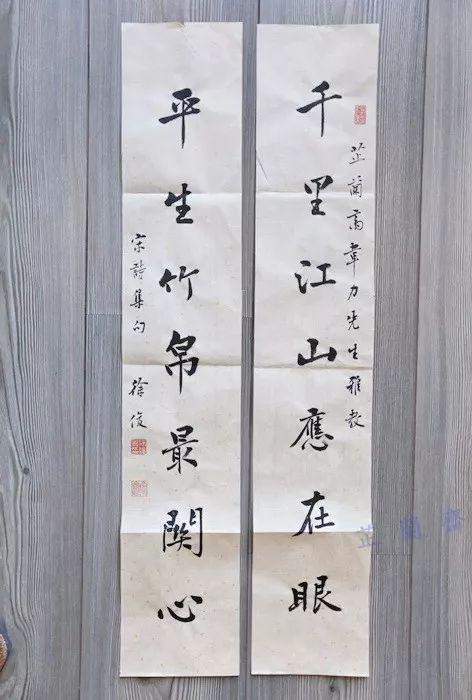

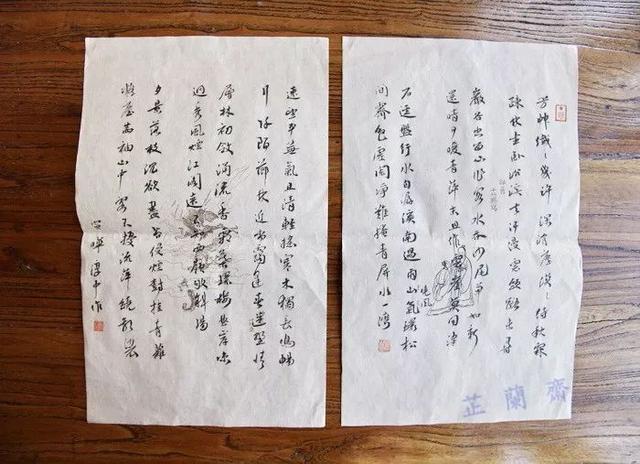

“徐俊先生楷书宋词集句对联”

前一度我在微信圈看到徐俊先生发出一副对联,写得颇为精彩,尤让我喜爱者,乃是对联的内容特别适合悬挂于书房。如果更确切点说,就是只有藏古书的书房才配得上该联,因此让我瞬间冲动,立即微信徐总,向其索要此联。

然而徐总回微信称,这副对联已经送给了深圳的一位朋友,但既然我喜爱,他会另写一副给我。而此时我也意识到了自己的唐突,但话已出口,也只能连说几个谢谢。

过了一段时间,徐总在微信中发来此联,称这副宋词集句更符合我的书房。这上下联读来果真气势宏伟,恕我愚钝,我却完全不知道它们的原始出处,于是上百度查之,竟然没有结果。而后进一步搜索,终于知道此上联是出自许景衡的《题竹阁》。下联的查找更为困难,只是模糊查得这句诗应是出自宋人项安世,但究竟出自哪首诗,或者到底是不是项安世的作品,却始终查不到标准答案。这也让我由衷的佩服徐俊先生读书之广博,他竟然知道这么偏僻的诗句,并且如此贴切的将其组成一副对联,这样的本领背后需要多么强大的阅读来做支撑。

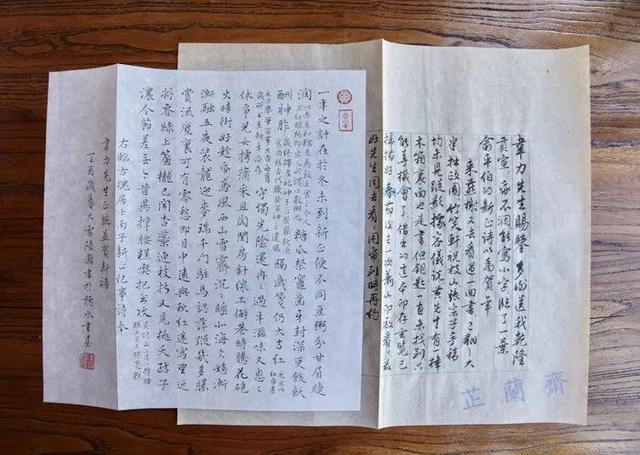

“陆灏楷书录俞平伯《丙子新正纪事诗》”

五六年前,我在琉璃厂杰云轩定了一批宣纸,原本是用来做旧版新刷,但阴错阳差的原因,这件事未能进行下去,而所定纸张有一半存在了杰云轩。时间拖了几年,近日理清旧账,于是给杰云轩主人陈真电话,请其将当年的底账查清楚,因为时间有些长,这样查账颇为费时费力。而在聊天中陈真告诉我,他的公司要做品种上的调整,我注意到他的调整品种中有几种颇为难得的宣纸,其中仿乾隆贡宣最不易得。

近几年我得到了多位朋友所赠书法作品,按照传统的作法,至少要送一些纸来答谢朋友的情谊。想到这一层,我觉得杰云轩的仿乾隆贡宣是不错的品种,于是跟陈真说要买下一批。其经过查库,仿乾隆贡宣仅有十刀,可是因为我手快,已经跟十几位朋友说过要奉上此纸。到此时,话已出口,不知如何收回来,于是只好让陈真先给几位朋友寄上,其他的我另想办法的。故在此慎重地申明,这件事不是我小气,而的确对方没有了库存,故所欠之情只能陆续弥补。

所寄之人其中有陆灏先生,未成想,陆先生以此纸书写了一页俞平伯的作品,而后寄赠于我。其在信中说:“多谢送我乾隆贡宣,纸不洇,能写小字,临写一页俞平伯的新正诗,以为贺年。”看来,陆公子认为我寄上此纸乃是变相索要法书之意,这正是冤枉乎哉。但我觉得这是个美丽的误会,如果每一位得纸者都有这样的误会,就能让我得到更多的书法作品。期待这个误会能够传导下去。

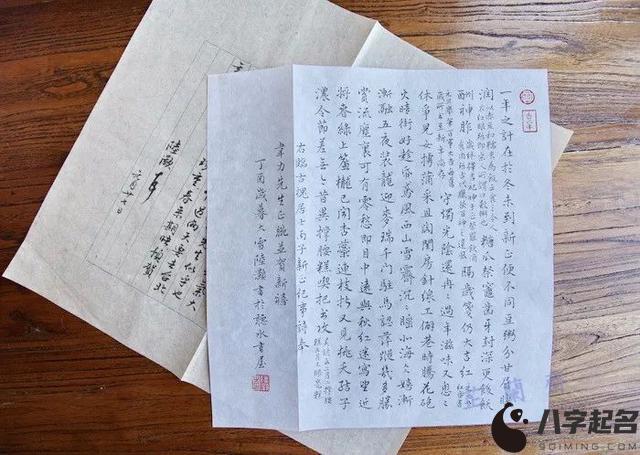

贾建刚所书小篆法书

年前的几天,再一次见到了贾先生,他告诉我说,自己现在主政本校的学术期刊,希望我能请一些专家予以写稿。为此,我对其校刊的办刊宗旨以及方方面面的细节跟贾先生进行了仔细地探讨。他也直言不讳地跟我讲到了该刊的利与弊,但无论从哪个角度来看,能将学术期刊让更多的人关注到,这毕竟是一个好想法。但在现有的状况下,有些事情并不容易随己所想。但我赞赏他努力做事的进取之心,于今而言,这是难得的好品质。

关于贾先生的书法,其实我最为欣赏者就是他的篆书,从近几年的情况看,凡其所赠总有进步,这正是其努力向上的表徵。在治印方面,他也跟我探讨了自己近期的计划,而我也提出了相应的建议。总之,他的努力总能给我以振奋,因此我始终把他视之为一位难得的益友。

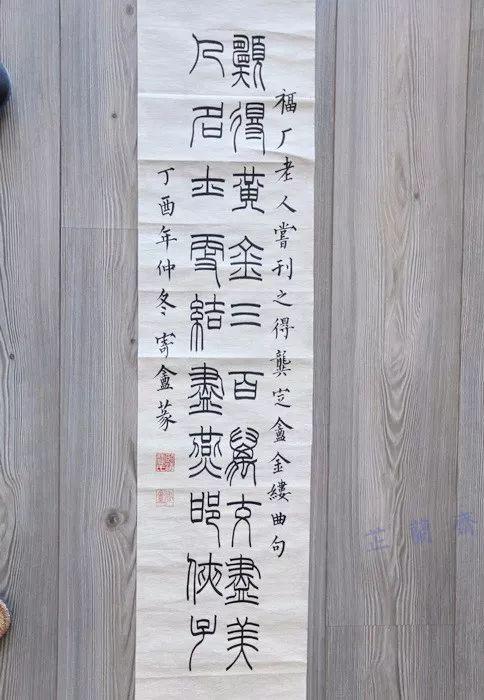

宣晔先生法书

我最初看到宣晔的法书乃是在黄丕烈故居遗址——平江华府内。他将那长长的《百宋一廛赋注》一丝不苟地书写了下来,其笔墨之成熟令我心羡。而后我跟马骥先生提到了宣晔,马先生立即称他跟宣先生是很好的朋友。为此他特意将宣晔请来与我见面,没想到眼前所见是如此有朝气的一位年轻人。而后我们共同有了半天的寻访之行,竟然有两处寻访点借宣晔之力才得以入内。这让我更加佩服这位年轻人,有如此成熟的社交能力。

而后我在不少的地方都看到了宣晔的书法作品,年前的几天,我收到了他三件法书,这当然是开心之事。宣晔在信中告诉我,其中一副书斋联乃是睢阳武先生所撰。因为我在著作中多次提到芷兰斋对联之事,而武先生是位有心人,他特意撰写此联而后此宣晔先生来书写。这样的情意,真是令我心暖。

在邮寄对联的同时,宣晔还赠给我两张小楷作品,他说此诗稿是其近期中山水画中所题的七绝。宣晔对诗词还这么在行,之前我却未曾听闻过这样一位年轻人,在传统文化的方方面面都做出了如此的成绩。这也是斯文不绝的一种现实表达吧。

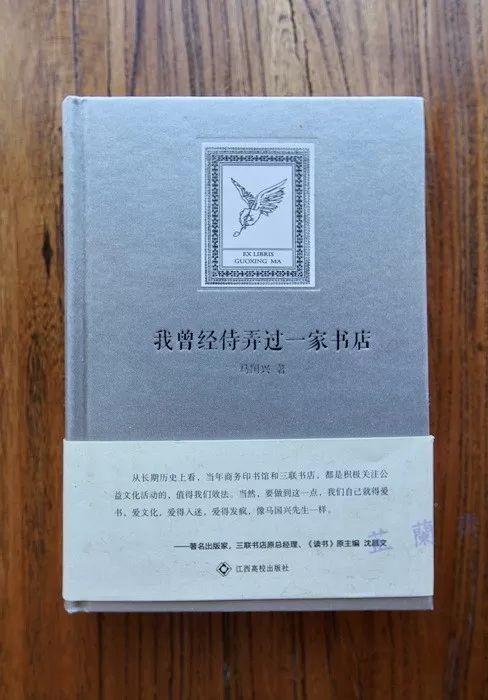

《我曾经侍弄过一家书店》,马国兴著。

同时收到马先生寄来两部书,此为其中之一。该书的前扉页有作者像,恍惚间在哪里与之见过面,然而我记人的水平太差,无论这个名字如何熟悉,我还是想不起曾经的场景。无论书名还是内容,均为我感兴趣的话题,翻看这本书,书前有沈昌文先生所写序言,该序的内容则是沈先生创办三联书店郑州分店的详细过程。对马国兴的本书可谓不着一字,细看作者介绍,可知马国兴曾在郑州三联书店工作过多年,这也应当是两者之间的唯一联系吧。

本书中提到的话题基本涉及到了书店经营的方方面面,我感兴趣的篇章有《排行榜说》。我对于排行榜这件事,可谓爱恨有加,近几年出的几部书约一半以上都上了所谓的排行榜,因此我也会留意其他上榜之书。应该说,上榜的书大多都有其上榜的理由,但也有一些书莫名其妙,我买来翻看,实在找不到这本书能够上榜的由头。而马国兴的这篇文章,则以业内人的姿态,揭示了排行榜的运作方式,以及他的心路历程。以他的话来说,如今的排行榜更应该叫做新书推荐榜。

我还是觉得排行榜这件事儿有其存在的必要。每年新书的出版浩若烟海,没有人能够包打天下,翻看所有的出版物,而排行榜倒可视做一种新书购买指南。打开窗户放进来一些新鲜空气与阳光,便同样也会飞进来几只苍蝇,因噎废食的事件,还是不要再做了吧。

其实,与排行榜相仿佛者乃是当今的书评,而马国兴的《所谓书评》一文就表明了他的立场与态度。马国兴也曾写过此类文章,可是他对这种做法却有着自己的检讨,其在文中写道:

其实,这种雇人作评之风早已袭及书业,成为许多出版商宣传策划的一个“固定动作”。记得在书店时,阿来的《尘埃落定》还未出版,我们就收到了人民文学社寄来的几篇书评,其后附有评论家的联系方式,言及发表后请寄样报样刊云云。这些书评自然不只是让我们看看而已,其意更在让我们推荐给本地媒体发表,为图书造势。我猜测,评论家已由出版社“润笔”,而随着书评的遍地开花,样报样刊飞去的同时,稿费也是少不了的。这是一件多赢的事儿。几年以后,受朋友之托,我也友情炮制过一篇这样的书评,当时那本书尚在运作中,自己仅凭目录和序言,勉力而就。如今想来,汗颜不已。

关于出书这件事,马国兴写了一篇《出书记》。出书乃是每位文青的最高追求之一,马国兴当然不能免疫,他也写到了自己当年努力想出书的心态,但自从他在三联书店工作后,眼睛所看到的现实,让他对自费出书这件事望而生畏:

“我去的是三联书店郑州分销店。除了一直以来对书店的好感,加盟其中的原因,还缘于经营者有做书的计划,呼应了自己的幻想。然而,出书的不易,我是在这里才体会到的。时常有作者找上门来,要求代销自费出版的书,而那些书的销售态势,十之八九如同蜗行。由于书店的空间有限,每隔一段时间,我们就会清理书架,把滞销书退回仓库。那些代销书,如果作者不及时取走,限于当时的保管条件,便难逃鼠咬雨浸灰袭的命运。见多了代销书的冷遇,我对自费出书心生畏惧。”

自费出书有着爱书人皆知的潜规则。约二十年前,我曾到一位作家府上去作客,那种老居民楼本来客厅就不大,然其客厅约有一半的面积堆着整包整包的书,这位作家告诉我,这是他自费出的一部书,印了两千册,因为印刷费用是他自付,所以这些书都拉回来了,他堆在这里,逢人便送,但毕竟相识者有限,绝大多数送不出去,又不忍心处理给收废品者。他向我讲述时,面庞上显示出的复杂的表情,令我记忆深刻。如今,我仍然看到一些朋友自费出书,今日进入了网络时代,处理这些印刷物应该比二十年前方便了许多,不知道这种便利会不会促进自费书的风行。

马国兴的这篇文章还让我读到了他从1995年开始,办过一份名为《我》的手抄报,这段故事突然唤起了我的记忆:几个月前,诸暨举办了第十五届民间读书会,按照惯例,每场年会的一个重要环节是申报下一届的主办权,下次申办地有哈尔滨、郑州和苏州,三地代表分别阐述了申办理由与条件,其中印象深刻者则是郑州。郑州总计来了三位,由一位年轻人来陈述申办理由,他介绍说另外两位是当地的文化官员,他以此来表明得到了当地有关部门的大力支持。

在申办提问环节,有人说民间读书年会原本是民间办刊人所组织的一场会议,故每次承办者均为某份民刊的主持者,而郑州的这次申办却打破了这个惯例。面对这样的质疑,郑州的这位年轻人回应说,他早在二十年前就开始自费办刊,刊物的名称叫《我》。这个刊名给我留下了深刻的印象,而今在书中读到《我》,让我意识到马国兴正是那位郑州申办人。

《唐才子传选译》,张萍、陆三强译注,黄永年审阅

此书为陆三强先生所赠,而《唐才子传》正是我前几年写《觅诗记》时案着的长备之本。陆先生乃是黄永年师的著名弟子之一,早年就听黄师多次提到过三强兄,然直到几年前方在陈根远先生的安排下第一次见面。

关于《唐才子传》的史料价值,本书译注者张萍和陆三强在前言中有着详细的交待,这篇前言从唐代诗歌的兴盛原因讲起,然后提到了唐诗的别集与总集选本,之后则提及唐诗作者的小传问题,虽然说,《旧唐书·文苑传》和《新唐书·文艺传》中也有一些唐诗作者生平史料,但两者加在一起,即便不剔除重复,也不足两百位,然仅《全唐诗》中提到的作者,就达2273人之多,虽然说《全唐诗》并不符合一个“全”字,因为后世仍有不断的发现,但即便如此,正史中的唐代诗人传记跟《全唐诗》中相比,还不足十分之一。这么大的差距,显然不能满足研究者的使用,好在后来又出了一部与唐诗作者传记有关的重要著作。本书的前言中写道:

到了宋代,在南宋初年有位叫计有功的编写了一部八十一卷的《唐诗纪事》,收集作者多到一千一百五十家,超过了《旧唐书》《新唐书》立传的诗人十多倍。可惜这一千一百五十家中有许多只记他的诗,没有写他的传,有些虽写了传可太简单,往往只有几句话,叫人读了提不起兴趣。要使人读了有兴趣,而所记载的作者又不要像《旧唐书》《新唐书》那样只有寥寥几十位,就得推在《唐诗纪事》以后出现了另一专著――在这里要给读者选译的《唐才子传》。它的卷数看起来倒不多,一共才十卷,但每个卷的分量大,十卷一共收了作者三百九十八家,这在数量上当然还不如《唐诗纪事》的一千一百五十家,可是除了附见姓名的一百二十家外,立专传的即有二百七十八家之多,每个专传少则一二百字,多的有一千多字,和《唐诗纪事》相比,可说迥然不同了。

虽然《唐诗纪事》收录了一千多位唐代诗人的传记,可惜的是这些材料太过简单,因此说,《唐才子传》一书的价值正在于此。从传记的数量来说,它超过了《旧唐书》和《新唐书》,虽然比不过《唐诗纪事》,然而每一篇传记的详细程度却远在《唐诗纪事》之上。也正因为如此,张萍和陆三强才对该书进行了选择性的翻译。而我在写《觅诗记》时,从《唐才子传》内找到了不少的线索,但同时也遗憾于某些重要的唐诗作者,依然无法寻得踪迹,有时也只能通过翻阅该书,用过屠门而大嚼的方式,寥慰自己的遗憾。比如李贺,虽然他只生活了27个春秋,但他所作的每一首诗都几乎成为了名篇,确实不愧“鬼才”之名。对于其为人之特别,《唐才子传》中有着如下的描写:

贺为人纤瘦,通眉,长指爪,能疾书。旦日出骑弱马,从平头小奴子,背古锦囊,遇有所得,书置囊里。凡诗不先命题。及暮归,太夫人使婢探囊中,见书多,即怒曰:‘是儿要呕出心乃已耳!’上灯,与食,即从婢 取书,研墨叠纸足成之,非大醉吊丧率如此。

正是他奇特的个性,才使得上帝派人将他招上天界,请他去写诗作文,幸耶,悲耶。翻看这本译注,更让我时不时有莞尔之情,这部书更可视为唐代诗人的八卦集,其故事性之强远远超过当今的娱乐圈,可惜娱乐圈的人少有留意这些。

该书也有其小遗憾,因为这是一部丛书之一,总编要求每本书体量相当,故而这部《唐才子传》确实成为了“选译”,本书仅选择了一百位诗人的故事,其体量只相当于原书的三分之一,如果能将其全部翻译过来,肯定能让读者得到更多的收获。

《百年风雅》,刘宜庆著。

我与刘先生的相识颇具戏剧性。去年上海书展期间,主办方给我安排了几场采访,其中之一乃是青岛《半岛都市报》的刘宜庆先生,然而那几天的日程像是行军打仗,节奏十分紧密,故刘宜庆的这场采访安排在两场讲座之间的半小时休息期间。前一场讲座完毕之后,我立即回到休息室,在此见到两位先生,其中之一就是刘宜庆。

虽然初次见面,刘先生给我留下美好印象,这缘于他言谈举止间透显出的儒雅,他完全不像一位到处赶场子的记者,说起话来轻声细语,有着或隐或现的民国风范。刘先生告诉我,因为主办方安排的时间太短,在这么短的时间内他无法与我展开细谈,而恰巧他的一位南京同行也想对我进行采访,于是他决定将机会让给自己的朋友,而自己在旁边只是作陪。这等客气的记者倒真是少见,他把我让给了别人,于是我坐在一个角落接受那位南京记者的采访,而刘宜庆只是坐在旁边用笔时不时地记录着什么,没听到他任何的言语。

一个多月后我又前往青岛,在青岛书城举办讲座,当地新华书店集团邀请的嘉宾中,赫然有着刘宜庆的大名。那场讲座让我得以与薛原先生第一次见面,同时还见到了上海书店出版社副总编杨柏伟先生。当晚青岛新华集团负责宣传的刘晓群经理赏饭,大家吃得十分开心,在座的每一位都主动揭掉自己的画皮,以真实面目示人,然而即便在这种氛围下,刘宜庆仍然是不失文雅,真令人绝倒。

而今接到了他的这部大作,书名是《百年风雅》,可见“雅”乃是他人生追求的最高目标。翻看这部大作,其中涉及者均为近代著名文化世家,比如陈宝琛、陈三立、陈寅恪家族,黄炎培家族,张君劢家族等等。而刘宜庆在寄书前于微信中告诉我:“书中写到了诗人陈三立,以及义宁陈氏家族的百年沉浮。”这段话读来没有由头,然事后细想,应当是我在微信中发出过关于陈三立一文,想来我的文中所写有什么疏漏,刘宜庆含蓄的让我读他所写,以此来弥补我所写之误。

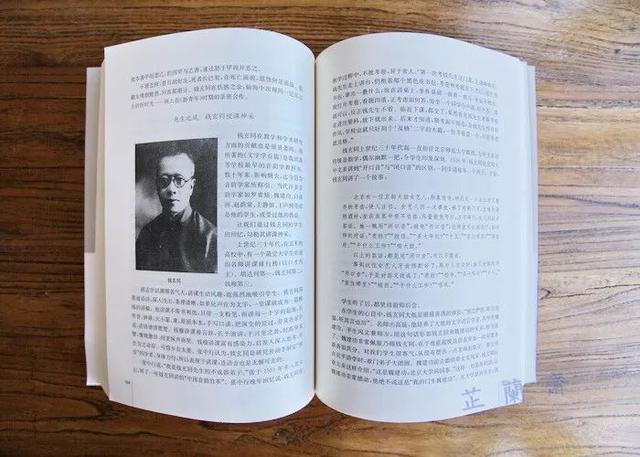

然我却最喜欢他在本书中写到的史学大家朱希祖家族之事。我对朱希祖感兴趣,当然缘于他的藏书之好。刘宜庆在书中也提到了这一点:

朱希祖到北京执教后,更是南北奔走,东西驱驰,节衣缩食,以求善本。藏者,欲也,癖也。癖者,病也。鲁迅有诗云:有病不求药,无聊才读书。乃藏书人的一种境界。在鲁迅的日记中,可以看到两人一起逛琉璃厂买书。

然而读刘宜庆的这段话,我难以品评出他对藏书之癖是褒是贬,可见其行文的克制。相比较而言,我更喜欢周作人在《知堂回忆录》中谈到的朱希祖购书之疯狂:

尤其是在旧书业的人们中间,提起“朱胡子”来,几乎无人知,而且有点敬远的神气。因为朱君多收藏古书,对于此道很是精明,听见人说珍本旧钞,便揎袖攘臂,连说“吾要”,连书业专门的人也有时弄不过他,所以朋友们有时也叫他作“吾要”,这是浙西方言,里边也含有幽默的意思。

虽然说,民国时的著名教授都有着不低的收入,但能够到玻璃厂狂买善本,也不是一般收入能够应付得了。当然朱希祖是北大的名教授,这一点毋庸置疑。五四前后的北大,被称为台柱子的教授有“卯字号”之誉,因为当时北大的几位大师级人物都属兔,比如说陈独秀、朱希祖、胡适、刘半农、刘文典等等,甚至包括北大校长蔡元培也属兔。朱希祖为著名的“兔子”之一,他的收入想来不低。

可是,人有所好,必为所累,朱希祖爱好买善本,当然会令其有着付款压力,刘宜庆的这本专著中录有朱希祖的孙子朱元曙的一段话:

先生一教授耳,哪来巨金,又何能“悉付以现”?我手头有一份希祖先生附在日记里的账单:1929年2月4日,本日先生连薪金加稿费共收入458.8元,支付三十一家书店欠款527.25元。2月9日日记写道:“(今日)阴历除夕,上午8时起 ,各书店前来索书债,约二十余家,一一付给。”他在日记里也常有“书价太巨,未购”的记载。

看到所爱之书却无钱购买,这其中的心理煎熬非同道之人绝不能解。而刘宜庆在其文中能够录下这样的话,可见他对藏书之事似乎也没有太多的偏见。而对于朱希祖家族的关系,刘宜庆的确做到了爬梳剔抉,由此而厘清了一些名家之间相互的关系,比如他在文中提到,章太炎的外祖父朱有虔就是朱希祖的族人,而朱希祖的夫人张维又是张元济的本家堂妹,这些大家旺族有着这么多的联姻关系,这才是百年风雅的底蕴所在。

《藻丽嫏嬛――浒湾书坊版刻图录》,毛静著

关于浒湾刻书在中国出版史上的地位,以往我对此一无所知,直到认识了毛静先生,才让我弥补了知识上的缺失。我印象最深刻之事,乃是毛静告诉我,中国最大的古旧书交易中心――琉璃厂乃是由江西金溪的浒湾人创建的。他的这个说法颠覆了我以往固有的认定,因为琉璃厂一向是衡水帮的天下,而毛静却称是金溪浒湾人最先创造了琉璃厂的辉煌,后来因为太平天国战争,使得南北阻隔,浒湾人都返回了家乡,琉璃厂形成了暂时的真空,才让衡水人渐渐代替。经过毛静的提示,我查看了一些史料,果真如其所言。虽然毛静对我的描述中有着乡贤回护之嫌,如果按照严格的法律语言来界定,他的所言“基本属实”。

有一度,毛静先生供职于江西人民出版社,他邀请我为该社写一本关于江西藏书史的书,我不揣谫陋,竟然满口答应,但我强调要保持自己的写作特色,那就是以寻访的方式来写江西藏书史。毛静的想法与我不谋而合,与之聊天中,让我得知他竟然也有此好,而他的寻访远比我要细腻得多,因为他是骑着摩托车,在江西境内,一个地区一个地区的往下跑,故而后来我在江西的寻访就变得省事很多,因为他完全了解我应当跑哪些地方,才不会有遗漏。

经过一番商议,于是我在毛静先生和潘旭辉先生的陪同下,在江西境内进行寻访,此程寻访中当然要安排浒湾之行,在这里终于让我见识到了浒湾刻书规模之大,以及保留之完整。难怪郑振铎把金溪浒湾、北京琉璃厂、武汉汉口和福建连城四堡并称为“清代四大出版中心”。虽然郑振铎的此说似乎没有受到其他书史专家的响应,但毛静却常把郑振铎的这番话挂在口头,以此来证金溪刻书确实有着曾经的辉煌。

可是,在我的藏书生涯中,却很少遇到金溪所刻之本,对于这一点,我跟毛静进行了探讨。他也承认金溪在宋元时期并没有商业化的图书产业,而他在本书的前言中,也提到金溪理学家陆九渊的弟子彭世昌,他在为老师筹建象山书院时,就曾经感慨金溪不生产图书,为此彭世昌只得到福建建阳去采购典籍。那金溪的刻书始于何时呢?毛静在本书的前言中写道:

浒湾书业伴随着商业的兴趣,是因为明代中期旴江改道而产生的。河道地理形态的变化,使浒湾逐渐取代附近的苦竹墟而崛起为一座港口和商镇。在长达五百年时间里,浒湾一直保护着商业发达、经济繁荣的良好局面,这些都是为书业的崛起提供了物质条件。明末清初,本地出现规模化的图书编印与发行活动,甚至大批外地雕版也流向浒湾。书业的崛起,使浒湾一跃成为具有全国影响的重要图书产业基地,并开辟了湖湘、川渝、滇黔、秦晋的新兴市场;同时挺进北京,为琉璃厂的创建与发展建立了嚆矢之功。

即便按毛静所言,浒湾刻书在明代中期就已形成,可是明代版本的金溪所刻之书也同样难以见到。翻看毛静这本厚厚的图录,我没有看到明代版本,即便是清代版本,年代较早者也就是首都图书馆所藏《词醉》,该书乃是乾隆二十七年玉田斋刻本,而后还翻到了玉田斋在乾隆二十二年所刻《诗学切玉活法大成》,这些版本都有明确的牌记和年款。图录中还有一部雍正元年玉田斋所刻《四书易简录》,本书的牌记上刻着“壬寅秋镌”,故该书的刊刻年代应当是毛静根据此牌记推算而出者。我所看到该图录中,最早的明确年款乃是康熙五十五年郁郁堂所刻《五经大全》,此书收藏于北师大图书馆。

如此说来,想看到明代版本的浒湾刻书不是件容易的事。关于本图录中所收书影的来由,毛静在该书的前言中写道:

《浒湾书坊版刻图录》所选书影,系从北京大学、清华大学、南京大学、辽宁大学、山东大学、香港中文大学图书馆以及首都图书馆、天津图书馆、南京图书馆、徐州图书馆等几十家公共图书馆藏书,以及金溪吴定安、王冰泉、吴凯春等人的藏品中遴选而出的浒湾版刻精品。

查阅了这么多公私藏书,也没有找到明代浒湾所刻之本,足见其流传是何等的稀见,而这也正是该图录的价值所在,因为没有也是一种结果,这至少让爱书人可以更多的去留意浒湾明代所刻之本。所以毛静的这部大作,亦可视之为江西浒湾刻书的购书指南。然而从书的品种上看,浒湾刻书少有精本,对于这一点,毛静也有留意,其在序言中称:

从目前掌握的数据来看,浒湾的图书出版品种应在五千种以上,内容涵盖文学历史、小说掌故、科举蒙学、医学医药、堪舆星相、日常生活等门类。从大部头的《历代名臣奏议》《皇朝经世文编》到民间唱词;从本地乡贤的遗著到汉满对照的词典,浒湾刻书可以说是包罗万象、珠玉并呈,这些版刻产品与历史文化交融绣错,形成了丰富多元的浒湾书坊文化现象。

这恰好也反映了浒湾刻书的特色所在。由于长相不俊俏,而相应的书价也一定较为便宜。但从史料角度来看,无论俊丑都有其一定的价值,而恰好浒湾刻书价格亲民,正可让爱书人少花些银两,也能抱得心宜之物。

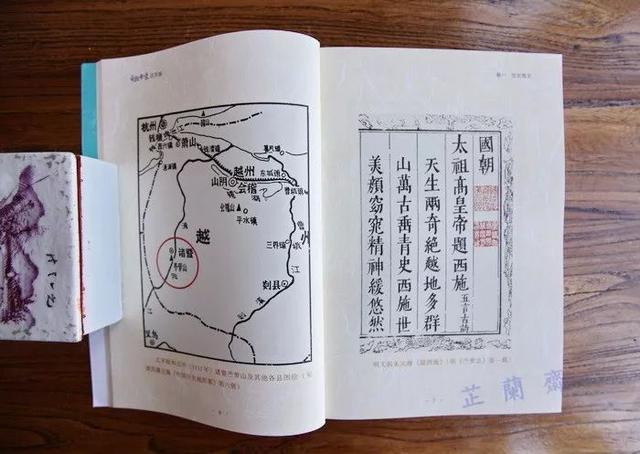

《古往今来说西施》,陈侃章著。

此书为诸暨周音莹所赠,她何以寄赠这本书,其在微信中并未解释,我本想问她,后来转念思之,将这样的书给我,也是一种猜谜游戏,细想了一下,果真想到了端倪。几个月前在诸暨举办的第十五届民间读书年会,真正操作人就是周音莹,而这场会议环节中,还专门举办了一场关于西施的研讨会。

这场研讨会我也被邀请参与其中,但说实话,我对西施没有什么发言权。虽然我对历史遗迹的寻访进行了近二十年,所列的专题也足够广阔,但将西施放入哪个门类,我却想不出答案。近两年,关于西施故里,萧山和诸暨不断地打着笔仗,我也看到周音莹写过多篇文章反驳萧山的正名要求,我想她在读书年会上特意举办西施研讨会,应该跟这件正名之事有很大的关系。

但即便如此,我来到诸暨也没去探访西施的遗迹。以我有限的了解,西施更多应该归为间谍,我用这个词来形容西施,定然令爱西施之人大感不快。可是,东汉赵晔在《吴越春秋》中明确地写道:

十二年,越王谓大夫种曰:“孤闻吴王淫而好色,惑乱沉湎,不领政事,因此而谋,可乎?”种曰:“可破。夫吴王淫而好色,宰嚭佞以曳心,往献美女,其必受之。惟王选择美女二人而进之。”越王曰:“善。”乃使相者国中,得苎萝山鬻薪之女,曰西施、郑旦。

这段记载恰好说明,西施就是诸暨人。但西施的出身只是卖柴女,虽然长得漂亮,但其他方面并无优势,于是《吴越春秋》记载越王派人训练西施和郑旦达三年之久,然后才将两位美女献给吴王。越王的计策也有人看得明白,比如伍子胥就坚决阻止吴王接受这两位美女,直接向吴王点明了勾践的阴谋。但吴王实在喜欢这两位美女,还是笑纳了,最终的结果亡国。

如此说来,西施乃是吴国亡国之根由。但是任何评价,都要看是站在哪个角度来说,西施虽然是吴国的祸首,却同时又是越国的功臣,而诸暨乃是越国属地,当然本地人要竭力地赞扬这位美女。但也有人能够看出西施的历史作用所在,比如唐代女诗人鱼玄机就曾写过一首《浣纱庙》:

吴越相谋计策多,浣纱神女去相和。

一双笑靥才回面,十万精兵尽倒戈。

范蠡功成身隐遁,伍胥谏死国消磨。

只今诸暨长江畔,空有青山号苎萝。

那一天,与会的各位代表从不同角度来论证与西施有关的方方面面,比如王稼句讲到了苏州灵岩山上的馆娃宫,正是夫差得到西施后为其安排的住所。而我也曾往灵岩山探访此地,但我要声明,自己去那里的确不是为了寻找西施遗迹,而是因为馆娃宫后来变成了灵岩寺,此寺涉及到一位高僧,我来此是为了寻找高僧的遗迹。王稼句的所言倒并没有凡苏皆好的倾向,他的言语中并无痛恨西施之处。范笑我讲到了嘉兴的范蠡湖,此湖边也有一处西施雕像,然而他却称,西施其实没有到过嘉兴,而范蠡湖也是因为谐音之讹而产生,其实与范蠡没啥关系。我在现场看着一帮大老爷们纷纷探讨美女西施,不知为什么,总感到场面有些滑稽,但既然是正经的研讨会,于是乎,我也一本正经的坐在那里,做认真聆听状。

可能是我的形像太过端庄,以至于周音莹觉得,我对西施很有兴趣,而后就寄给我这部专著。本书称得上是图文并茂,编排上颇具特色,其卷一乃是历史图文,其中当然少不了不同时代的西施像,因为审美情趣的变迁,我确实看不出画中的此女何以能让吴王丧国。但是,这部分却收录了不少古代舆图,也将一些古籍中涉及西施的图页以书影的方式呈现,这也是他书少见的视角。除此之外,本书中收录了大量历史文献中对于西施的记载,而对于西施的结局,我翻到了《东周列国志》上的一段话:

过数日,句践班师回越,携西施以归。越夫人潜使人引出,负以大石,沉于江中,曰:“此亡国之物,留之何为?”后人不知其事,讹传范蠡载入五湖,遂有“载去西施岂无意?恐留倾国误吴王”之句。按范蠡扁舟独往,妻子且弃之,况吴宫宠妃,何敢私藏乎?又有言范蠡恐越王复迷其色,乃以计沉之于江,此亦谬也。

这段话读来令人沮丧,一代美女竟然是这样的结局,但愿这只是个传说吧。但我还是要感谢周音莹,正是她赠给我的这本书,使我对西施的印象更为立体了。

《越览:年会专辑》,周音莹编

春节前的最后一天收到了周音莹所寄此书,由此而看出她对该刊的编辑付出了怎样的心血。周音莹组织了第十五届民间读书年会,为了联络上的方便,她特意组织了一个微信群。我在该群中时常看到她催促参加过会议的师友尽快缴上为本会所写之文,那一遍遍的催促远远超过一些出版社的专业编辑。这要有怎样的热忱才能做出如此无功利的一件事。

对于她所主持的这场年会,周音莹看得颇为重要。她在后记中写下了这样的描述之语:“丁酉诸暨年会,又一场书友欢聚,留下珍贵的集体记忆,而它于我的一生,必是诸多聚会中最值得回味的。从二〇一四年十月到二〇一七年十月,从初涉读书年会,到成功举办年会,四年,如同四档阶梯,层层向上,这样的经历是独一无二的。在这个过程中,个人记忆如同一粒火种,纳入书友们的集体情怀,显现它的特殊意义。这样的四年,也算没有虚度。”

虽然这场会议早已结束,但周音莹称会议结束后的两个月,她的神经依然紧繃。这原因之一乃是关于年会文集的编纂,周音莹说本次参会者最年长的武德运先生乃是交稿最早者,因为武先生在前来参加年会之时就已经写好了这篇文章。故而,此文排在了本专辑的最前面,细读武先生的这篇文章,可以看出他已经参加了七次这样的年会,为此对一些问题有了深度地思索。为什么这样无功利的年会能够一届一届地长期办了下来?武德运认为:“我认为主要还是因为年会的风气正。它既没有繁文缛节的条条框框的限制,也没有头头脑脑的选举,既无名可争,也无利可图。看到的是以文会友,以书会友,无名利之争,无得失之虑,大家相处和谐、友善,正应了‘君子之交淡如水’那句老话。操办年会的一些热心人士,各展所能,为大家服务,使一次一次年会都办得成功、圆满。”

其实读书年会最初只是民办读书报刊研讨会,而参会者主要是民刊的编纂者。而后与会的内容逐渐丰富了起来,但对于民刊的存在价值以及民刊对书香文化所传播的正能量,武先生在文中不吝夸之词:“说到民刊,自然想到编刊的幕后英雄。在这物欲横流,唯利是图,普遍浮躁的当今社会,还有一些人,为营造阅读氛围,给热爱读书不甘寂寞的知识分子提供一个展示良心的平台,而默默奉献,让人肃然起敬。先不说他们为筹措经费、编印刊物付出的辛劳,仅就成百上千份刊物每期都要包封邮寄,看似简单,集中在一起,就是大量的繁琐事务,工作量是相当可观的让人感动不已。”

我是第二次参加这样的年会,为此写了篇与会之文,周音莹将此文收录专辑之中,其将此文的名称改为“第十五届全国民间读书年会之旅”。其实我的所定主要是与会的流水帐,而周音莹则在后记中夸赞说,我的这篇小文:“记录的文字亦是最细致的了,点滴不漏。”当然这是夸之语,毕竟我的视角不可能涵盖本会的方方面面,而我在读本专辑之时,也了解到许多未曾留意的细节。

温州图书馆的何泽女史乃是第一次参加这样的年会,她的所记显然没有多次参会者的思维定式,故而读何泽的文章,能够让我体味到旁观者的视角。

童银舫先生所写《诸暨年会琐记》则是以日记方式逐日记录下来每天的活动,但他的所记也有选择,比如他在写到十月二十九日早上七点半,他把一箱书交给韵达快递寄走的事情。其实在那个现场,我也有书一同寄回,但因为快递公司不收现金只用手机支付,而我的手机没有支付功能,故我的快递费也是由童银舫的好友励双杰先生一并付之。这件好人好事童银舫却代朋友一并“谦虚”了。

童银舫在文中还提到了古琴文献研究专家严晓星先生,在此前我跟严先生仅有短信交往,因为阴错阳差的原因他两次来京却未能谋面,而本次却在诸暨会上与之相见。童银舫在文中透露说,严晓星正在主编一套十册本的《上海图书馆藏古琴文献珍萃·稿钞校本》。这样的深挖掘的确令人佩服,但童银舫对严晓星的形容却称得上是先得我心。他认为严晓星能够如此熟识古琴掌故,显然应该是一位馆学之士。然而他见到严先生时:“似乎与他这张充满青春朝气的脸对不上号。”

同样,夏春锦先生所写《诸暨行脚》也是日记体,他的所记言简意赅,他同时在文中也谈到了自己上台讲话时所提出的观念:“读民刊的审美价值应包括内在美和外在美。内在美首先体现在选题美,好的选题是刊物质量的决定性因素,也是成功与否的关键。《梧桐影》反响最大的就是做成专辑的几期。其次是文章美,没有可读性的文章,受众受影响。外在美体现在装帧设计、用纸、排版之上,要有书卷气和艺术气质,外观令人爱不释手,心生怜爱。”

夏春锦与周音莹共同编了一部《蠹鱼文丛》,为此本年会特意举办了相应的座谈会。参会人士大多夸赞此书各方面之好,而出版《蠹鱼文丛》的浙江古籍出版社社长寿泽勤先生则希望大家多提一些不足的意见,以便该文丛在之后的编辑中能得到更多的改善。为此,陈子善先生谈到了裸脊装容易产生的问题,而我却觉得蠹鱼二字已经被书界默认为乃是书话之文的代名词。可是在本会上得到的该文丛所谈内容却大多非书话体,于是我也很认实地讲出了自己的观念:本文丛所收文章,按照编纂者夏春锦先生的所言均为浙江人所写或者是写浙江人之文,这似乎叫浙江文丛之类的名称更为恰当,而不应当起名为《蠹鱼文丛》。为此夏春锦不同意我的看法,他在本文中也提到了这一点:

韦力感觉“蠹鱼”二字和书的内容之间有些文题不符,他认为既然叫“蠹鱼”就应该和藏书有关。其实这是他的误解,我们之所以以“蠹鱼”为文丛之名,是立足于要做读书人、爱书人喜欢的书,仅此而已。

正如其所言,其实名称并不重要,更为重要者则是书稿的质量,我的所言确实有些太过较真。

本专辑所收还有叶瑜荪先生所写《诸暨文缘》、黄岳年先生所写《诸暨诗文》、杜鱼先生所作《浙江纪行十首》,以及刘涛先生所作《诸暨年会散记》。刘涛先生此文颇有小说家笔法,他在文中提及原本想去参加本届年会,但因年会的时间与其工作安排有冲突,他只能给主办者周音莹发微信请假:“周女士接到我的微信,什么也没有说,就发了一个表情图标,似嗔似怨,似憾似叹,似无奈似理解,似有种种情绪尽在不言中。这个表情图标深深地萦绕在我的脑际,挥之不去。西施故乡的美女不仅美丽而且富有智慧,回复我一个表情图标,起到了‘此处无声胜有声’的交流效果。”

这真可谓此时无声胜有声,周音莹所回微信仅发了个表情符号而没有任何的文字,这让刘涛大感不安:“直到会议报到的前一天,检查村里扶贫工作有些松动,正好会议又是周六日,周女士发的那个小图标时时在我的脑际萦绕。于是决定前往参会,便定了第二天的飞机,并立即给周女士发了微信说:‘我定了机票,咱们的会太有诱惑,我从村里偷偷跑出来了。’周女士又回复了一个掩嘴而笑的小图标,什么也没有说,那图标笑得特别灿烂开心。周女士,真有你的!”

仅凭这两段描写,我就觉得刘涛先生有成为小说家的潜质,而他在文中还提到了对我的观察,其观察之后颇有夸赞之语。而我们在聊天时,他又得知我曾经在太原住过一年,而我所住之处竟然离他的单位很近,这也正是冥冥中的因缘吧。

本专辑所收最后一篇文章乃是马国兴所写《追寻》,关于马先生的情况,我在其所赠之书中已经谈及,于此不同赘述。

原地址:https://chinesefood8.com/7783.html版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。

本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。