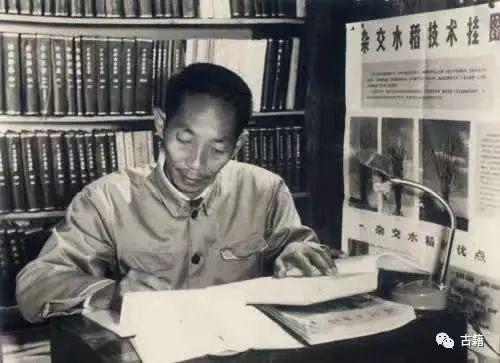

国际水稻研究所所长斯瓦米纳森说:“我们把袁隆平先生称为‘杂交水稻之父’,他是当之无愧的。他的成就不仅是中国的骄傲,也是世界的骄傲。他的成就给世界带来了福音。”

这是我们知道的袁隆平。

光环背后,还有一个不为人们所熟知的袁隆平——母亲从小教他说英语;因为带着弟弟逃学被父亲“打了一餐饱的”;考大学时选农业作为第一志愿,刚开始并不被理解;差点成为专业游泳运动员,险些去当空军飞行员……袁隆平的口述,带我们去认识一个杂交水稻之外的他。

我要感谢我的“贤内助”

我和邓则的结合,在当时堪称“门当户对”。我们是1964年2月结婚的,那时我已经超过33岁了,货真价实的晚婚。

此前我也谈过恋爱,未成功。那时安江农校对门是黔阳一中,是个重点中学。1956年的时候,这所中学也要开一门农业技术课,而普通中学没有讲农业课的教师,就要我去代课。在这期间我认识了一位教化学的女老师,我们在一个教研组里,谈了三年恋爱。我们两个人家庭出身都不好。后来她跟我讲,她要跟别人结婚了,我们不能在一起了。她找的那个人,第一是出身比较好,第二是在大学当助教,第三是工作在长沙,这些条件都比我优越。实际上她对我的感情是真实的,只是迫于对当时社会现状的无奈。对此我感到很痛苦,我也很痴情,等了她三年呢。后来她生小孩了,我就彻底断了念头,之后她曾说过她一失足成千古恨。

1963年冬,学校老师和过去学生中的热心人关心我的婚姻大事,帮我物色了对象,她就是邓则,我过去的学生,小我8岁。她1959年从安江农校毕业后,分配到黔阳县农业局两路口农技站,从事农业技术推广工作。她也是由于家庭出身不好的原因,一直没有考虑婚姻问题。经过她的两位同学谢万安和王业甫的撮合,我非常愿意,就去找她。两个人的家庭出身都不好,谁都不挑谁;加上原本是师生,互相熟悉和了解。她对我印象比较好,认为我的课讲得好,爱打球,爱搞些文艺活动啊,又会拉小提琴啊。她也很活跃,喜欢唱歌、跳舞,也喜欢运动,爱打球,还是黔阳县篮球运动代表队队员呢,因此我们很情投意合。

1964年春节前夕,黔阳县组织篮球比赛,那时邓则是县代表队的,要打比赛了,比赛场就设在安江农校。农校几位热心的老师觉得这是天赐良机,鼓动我把婚事办了。热心的“红娘”曹延科老师更是“趁热打铁”,抓住练球空隙请邓则来我的宿舍喝茶休息。为这弄得我还很尴尬和措手不及,因为我的洗脸盆漏了个洞,只能歪在一边接点水请邓则洗手,而且我宿舍的墙脚边还丢了我几双臭袜子。但后来邓则跟我说过,就是因为这种状况,她深深感到“老师”身边应该有个人照顾。

有人牵线,速战速决!从介绍到结婚不到一个月时间。就在比赛中间休息的时候,我把邓则从赛场上拖下来,要骑自行车带她去打结婚证。邓则说比赛还没完,我跟她说打结婚证比打比赛更重要!她有个叔伯哥哥,说你怎么搞的,比赛都不比了?我说比赛明天再比吧,今天这个结婚证更重要!

农校的老师们都很热情地帮我们布置,在我的单身宿舍里,只有一张单人床和一张书桌。曹老师拿出5元钱,买回了喜糖;女体育教师周琼珠将刚买回的绣着一对红蝴蝶的平绒布鞋送了来……这样,为我们举行了一个简单而又热闹的婚礼。结婚时,我只穿了很一般的衣服,本来也不帅嘛。

我为了庆祝我们的新婚,曾邀请邓则去游泳。记得有一天开会到晚上11点,但在新婚的激情和游泳的兴致的双重驱使下,尽管黑灯瞎火,我还非拉上邓则去游泳不可。为此我还特意拿上一把小剪刀,以防河里有渔民布下的渔网,碰到鱼线时可以剪开脱身,然后我们去游了个痛快。

很长一段时间内,她叫我“袁老师”,我一直称她为“贤内助”。最有意思的是,前几年我和香港中文大学的辛世文教授(现在也是中国工程院院士)见面时,我们互相介绍自己的夫人,他说“这是我的太太”,我就说“这是我的贤内助”。后来他太太就说“以后不能叫太太啊,要叫贤内助,贤内助比太太好”。

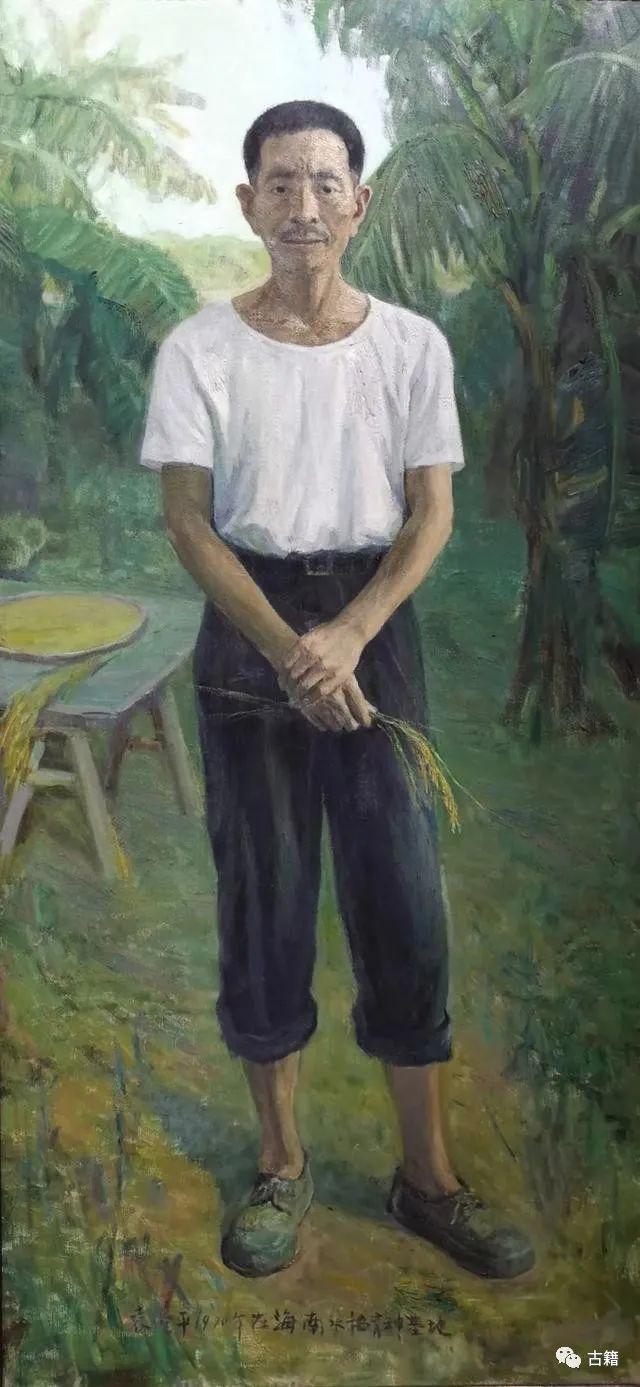

在我事业最艰难、工作最困难的时候,邓则却最坚定地支持我,她付出的确实太多了。在上世纪70年代,因为我一直在外面搞科研,家里的担子都由她挑起来。我曾连续7个春节都没有回家,是在海南岛过的。小孩都是我的贤内助带的,二儿子出生才3天我就南下了,但我的贤内助也没有埋怨我。她知道这个事业很重要,毫无怨言地支持我。特别是我父亲去世后,为了照顾我母亲,直到母亲去世,邓则才带着3个孩子来长沙和我团聚。从1964年到1990年,26年里我们基本是分居。

邓则很厚道、善良、贤惠。我们之间顶多有几次争争嘴,不是什么原则问题。她偶尔发脾气,我笑一笑就算了。我抽烟,她唠叨几句,说你少抽点咯。现在,我每次应邀出访,或是参加活动,只要条件允许,我就带着我的“贤内助”一道去,让她走一走散散心。如果是出国,我就耐心地给她当翻译兼导游,她喜欢旅游呀。这样,带她去过5个国家和国内很有名的一些景点;即便没有机会带她去,也会给她买一些礼物,我能记得她穿的衣服、裤子和鞋子的型号。

母亲对我的教育影响了我一辈子,她教导我做一个有道德的人。她总说,你要博爱,要诚实

我对我家祖上事情的了解十分有限,只是有位叔叔,曾经整理过千份《西园迁徙》的小资料,对此有很简要的概括。从中我了解到,袁家中我们这一支脉,在明代的时候落脚在江西德安县南郊坡上的青竹畈,在那里世代务农。清代雍正年间,从第11世祖开始,我们家的族谱排辈的字序是“大茂昌繁盛,兴隆定有期,敬承先贤业,常遇圣明时”。我是“隆”字辈。

我父亲袁兴烈生于1905年,原来住在德安县城北门。他毕业于南京的东南大学,就是后来的国立中央大学和南京大学,毕业后也在县里担任过高等小学的校长和督学。20世纪20年代到1938年在平汉铁路局工作。我父亲很有爱国心,在铁路上做了很多为抗日战争运送军火和战略物资的工作。在抗战期间他还曾发动一个企业家捐献了500把大刀,赠送给西北军的“大刀队”。可能是因为这个机缘,后来他受到西北军的爱国将领孙连仲的器重,做了这位上将的秘书。再后于1947年底调到南京国民政府侨务委员会任职,做事务科科长。

我母亲华静,原名华国林,是江苏镇江人,生于1902年。母亲有个妹妹,叫华秀林,是协和护士学校毕业的。我外公去世早,外婆年纪轻轻便守寡了,后来母亲就随外婆寄居在舅公家。舅公叫许忠真,我们小的时候都曾去过舅公家。舅公有两个儿子和一个女儿,我们也都见过。

我母亲早年在江苏镇江教会学校读高中,毕业后就在安徽芜湖教书。在这期间,认识了在南京东南大学读书的父亲,后来他们结了婚。

母亲是知书达理、贤惠慈爱的人。她是当时少有的知识女性,我从小就受到她良好的熏陶。我的英语是我母亲发蒙的,很小时我就跟着她念,后来上学,我的英语课从来不复习就都是高分,我觉得很容易,因为我有基础。母亲对我的教育影响了我一辈子,尤其在做人方面,她教导我做一个有道德的人。她总说,你要博爱,要诚实。

我家兄弟姊妹六人,在那战火纷飞的年代,我父亲对我们的教育从未有过丝毫的放松,不管辗转到哪里,都把我们送进学校读书。我们家自曾祖起,就有一个重视教育的好传统。我生长在这个家庭中很幸运,是这一传统的受益者。

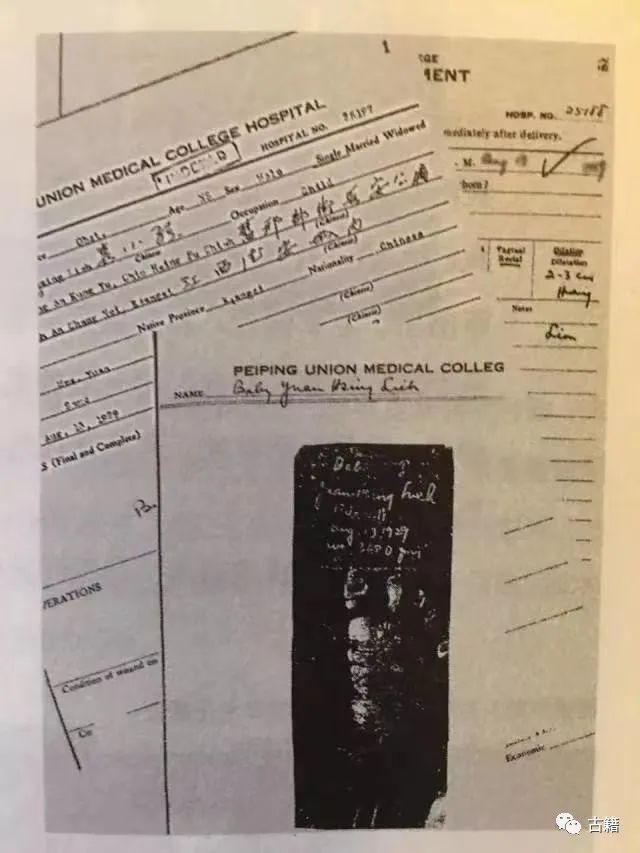

我家虽然祖籍是在江西,我自己却是出生在北平协和医院。因为生在北平,便取名“隆平”。当时,我的姨妈华秀林是北京协和医院的护士长。最近欣然获得了我在协和医院的出生证据,并根据协和医院的记载荣幸得知,我是由林巧稚大夫参与接生的。查了一下林大夫的传记资料,她生于1902年,和我母亲同岁。她1929年6月毕业于协和医学院,7月成为协和医院妇产科的第一位女大夫。我很感谢林大夫,感谢协和医院。

一次我带上我的弟弟隆德逃学去游泳,被父亲用望远镜远远看见,打了一餐饱的

我的童年和少年生活是在动荡的战争年代中度过的。然而,父母始终没有放弃过我们上学读书的机会。在颠沛流离中,我先后进过三所小学,先是汉口的扶轮小学,然后是湖南澧县的弘毅小学,后来是重庆的龙门浩中心小学。

在班上,成绩最好的是三个女同学,我和玩得好的一位同学黎浩常排名在第四到第十之间。我们一起上学,放学一起回家,在回家的路上经常背诵诗歌,在一块做游戏。有时需要出点儿小钱时,只要我口袋里有,我就愿意拿出来请客。

我小时候很贪玩。1939年春,我们一家六口随父亲辗转湖南等地逃难到了重庆。那时日本飞机经常来轰炸,经常会拉空袭警报,警报一响,我们就不上课了,就要躲到防空洞里去。但防空洞里很不舒服,憋闷得很,我们就跑出来,到河边去游泳。一次我带上我的弟弟隆德逃学去游泳,被父亲用望远镜远远看见,他气得提了拐杖就到江滩上来将我俩揪了回去,打了一餐饱的。我以为拉上弟弟,两个同时犯错误,罪责会轻一点,各打五十大板。结果哪晓得,逃学游泳不讲,还拉上弟弟,罪加一等!最后挨板子狠狠地打了一回。

重庆在抗日战争期间是陪都,当时已沦陷或部分沦陷地区的机构和学校,有很多都迁往重庆等大后方,汉口博学中学(后简称“博中”)就是迁到重庆的一所学校。抗战胜利之后,1946年我们家迁回到武汉,博中也迁回汉口,我仍然继续在博中读书,前后有四年多时间。所以说我的青少年时期大都是在博中度过的,她是我最感亲切的母校,她给予我培养和教育,对我的成长起了决定性的作用。

博学中学是英国基督教伦敦会创办的教会学校。虽是教会学校,学校里的宗教活动并不多,信教与否,完全自觉自愿。在校四年多,我只参加过两次宗教活动。

抗日战争时期,生活很艰苦,吃的是糙米饭,点的是桐油灯,一两个星期才打一次“牙祭”。学习紧张而有规律,早上6点钟起床,10分钟后就得洗漱完毕在操场集合做操,但学校的学习和生活气氛仍然很浓厚和活泼。我们的校长胡儒珍博士,毕业于香港大学,称得上是一位教育家。他不仅对学生在学习上的要求很严,而且要求品德、学习、文体全面发展。因此,学校经常开展文娱、体育等方面的活动。我在这些方面的受益也不浅,喜欢各种球类运动,尤其游泳一直是我的强项,至今我还非常爱好音乐和游泳。

重视英语教学,是教会学校的特点之一。在那种几乎全是英文的环境中学英语,我当时达到了看英文电影百分之八九十都听得懂的程度。我现在之所以能在频繁的国际学术活动中运用英语进行交流,诸如学术讨论会、合作研究、技术指导和宣读论文等等,主要是母校给我打下了良好的基础。当然,我母亲对我的英语启蒙也是很重要的,她毕业于教会学校,英文很好,对我的影响也是很大的。

很多人对学农业专业有想法,可我从来没有后悔过

我考大学的时候,大半壁江山已经是共产党的天下,全国大部分都解放了。我是1949年9月上旬进大学的。当时我知道重庆北碚有一所与复旦大学有渊源关系的相辉学院,于是我选择了进相辉学院,农业是第一志愿。

我之所以选择学农,其实缘于从小产生的志趣。那是在汉口扶轮小学读一年级的时候,老师带我们去郊游,参观一个资本家的园艺场。那个园艺场办得很好,到那里一看,花好多,各式各样的,非常美,在地下像毯子一样。红红的桃子结得满满地挂在树上,葡萄一串一串水灵灵的……当时,美国的黑白电影《摩登时代》也起到推波助澜的作用,影片是卓别林演的。其中有一个镜头,窗子外边就是水果什么的,伸手摘来就吃;要喝牛奶,奶牛走过来,接一杯就喝,十分美好。两者的印象叠加起来,心中就特别向往那种田园之美、农艺之乐。从那时起,我就想长大以后一定要学农。随着年龄的增长,愿望更加强烈,学农变成了我的人生志向。到了考大学时,父亲觉得学理工、学医前途应该会很好,但我却想学农。母亲也不赞成我学农,她说学农很辛苦,那是要吃苦的,还说要当农民啦等等。我说我已经填报过了,还说她是城里人,不太懂农家乐,有美好的地方她没看到。我说我以后办了园艺场,种果树、种花卉,那也有田园乐!我还跟她争辩农业的重要性,说吃饭是第一件大事,没有农民种田,就不能生存……

父母最终还是尊重了我的选择,我如愿以偿地进了私立相辉学院的农艺系。1949年11月,重庆解放。1950年,经过院系调整,私立相辉学院与四川大学的相关系科、四川省立教育学院的农科三系合并组建为西南农学院,我们这个系就改称农学系了,校址在重庆北碚。我在这里学习了四年,直至大学毕业。

说实在的,很多人对学农有想法,可我从来没有后悔过学农。

我只得了个第四名,前三名都被吸收进了国家队,我差点就变成专业游泳运动员了

大学期间我有几个玩得很好的同学,梁元冈、张本、陈云铎、孙昌璜等。梁元冈会拉小提琴,我们就跟他学着拉。我喜欢古典的小提琴曲,它能把你带到一个很舒服、很美好的境界。我不是书呆子气十足的人,我什么都想学一点,什么都会一点。当时,由于我唱歌声音较低而且共鸣很好,同学们给我取外号叫“大Bass(编者注:大贝司)”。我在大学里面是合唱团的成员,就是唱低音的。我喜欢比较经典的音乐,那时候是解放初期,唱前苏联歌曲《喀秋莎》、《红莓花儿开》等等;我也会唱英文歌。每到课余时间,我和梁元冈、陈云铎、孙昌璜等爱唱歌的同学常常聚集到一个宿舍里一起唱歌。

上大学时,我始终喜欢运动,游泳技术是一流的,可说在西南农学院也是首屈一指的,没有哪个能游得赢我。不吹牛,在游泳方面我读高中时就有段“光荣史”,拿过武汉市第一名、湖北省第二名。但打球只是三流候补队员的水平。

因为我游泳游得好,就由我当同学们的教练,教他们游泳。在北碚夏坝的时候,前面是秀丽的嘉陵江,我们经常沿着一溜下到江边的石阶去游泳。有时为了去对岸看电影,我就将衣服顶在头顶上,游过去了再穿,这样就省下渡江的几分钱。你想想,三分钱可买一个鸡蛋呢。

1952年抗美援朝时我还参加过考空军,那时空军从西南农学院800多名学生中选拔飞行员,只有8个人合格。我被选上了,让我参加空军预备班。我好高兴,还参加了庆祝八一建军节的晚会,第二天就要到空校去正式受训了。结果呢,那天晚会之后宣布大学生一律退回。

他们欢送了我们,我们又被退了回来。原因是那时候(1953年)朝鲜战争已经有些缓和了,国家要开始十年大建设,开始第一个五年计划了。那时候大学生很少,全国大概只有20多万大学生吧,所以大学生要退回,只要高中生就可以了。不好意思,我们又回来了!

那时四川省分了四个行政区:川东、川南、川西、川北,我们北碚是川东区的首府。1952年,贺龙元帅主持西南地区运动会。我参加了游泳比赛,先是在川东区比赛中拿了第一名,同学们好高兴,因为这是西南区游泳比赛的选拔赛。我并没有经过正规训练,但他们说我潜力很大。后来我代表川东区跑到成都去参加比赛。成都小吃又多又好吃,什么龙抄手、赖汤圆、“一蹦三跳”等等,我吃多了,把肚子吃坏了,影响了比赛的发挥。比赛中,我前50米是27秒5呢,当时世界纪录100米是58秒,这么算跟世界纪录差不多。后面50米就游不动了,最后搞了个1分10多秒,只得了个第四名。而前三名都被吸收进了国家队,我就被淘汰掉了,要不然我就会变成专业运动员了。

空军把我淘汰了,国家游泳队也把我淘汰了,两个都把我淘汰了。

大学同学都了解我是这种凭兴趣和爱好的性情,到毕业时,他们说要给我一个鉴定:爱好——自由;特长——散漫,合起来就是自由散漫。哈!说实在话,直到现在我也还是这样。

本文摘自《解放日报》2010年11月12日第19版,作者:袁隆平 口述 辛业芸 访问整理,原题:《杂交水稻之外的袁隆平》

附

郭久麟:袁氏宗族

为了了解你们袁氏祖辈的历史,我2015年10月第二次到长沙采访你时,在刚好到长沙来看望你的家乡亲人袁隆环和袁定贵一行的热情邀请下,到你的老家江西省九江市德安县河东乡后田村袁家山进行了调查采访,拜访了德安县委副书记、组织部长李广松,参观了德安县博物馆,采访了博物馆专家和工作人员,采访了多位袁氏亲人。

你的袁氏宗亲有久远的历史。东汉时期著名的袁京,就是你的先祖。袁京(公元69-142),字仲誉,河南汝阳(今河南商水)人,后隐居于袁州郡(今江西宜春市袁州区),东汉司徒,是当时研究《易经》很有成就的名士,代表作有《难记》,16万字。袁京先在京城担任郎中,后升任侍中(亲近皇帝,类似现在的机要秘书),不久又调任蜀郡太守。因看不惯东汉末年宦官专权,诸侯割据,政界混乱,力求修身养性,离任后到江西宜春五里山隐居,以讲学为生。后世将五里山改称袁山,秀水改为袁河。隋朝时撤安成郡改郡址为袁州。明朝时将袁京与东汉著名隐士严子陵并称媲美,在袁山建高士坊,立高士祠,建高士书院(均于民国时期被毁)。现宜春城内的袁山大道、袁山公园、高士路,均为纪念袁京。袁京系三国名将袁绍和袁术的祖父。

你们袁氏宗亲还有一位著名人物,是宋代大司马、吉州刺史袁敖。袁敖(923—999),字巨卿,相山镇人,因为官清正,教子有方,卒后被宋高宗追赠为枢密使,建炎二年(1128)再加敕枢密院正卿、护国佑民大夫。

公元2011年4月3日,岁次辛卯三月初一,清明之际,九岗袁氏子孙齐聚袁家坑,虔具时果鲜花、香蜡纸烛,致祭于九岗袁氏始祖敖公夫妇之墓前,日:“岁在辛卯,时届清明。敖祖墓地,水秀山清。九岗裔孙,肃立墓前。百里祭祖,缅怀先人。远祖黄帝,百族共钦。维我袁氏,中华望姓。涛涂开姓,肇吾袁氏。西汉袁政,立姓之祖。六字归一,功垂千古。能臣袁安,光前裕后。卧雪清操,郡望汝南。四世三公,天下扬名。吾祖敖公,九岗始祖。世居袁州,后徙崇邑。后周显德,进士及第。初为府尹,后守吉州。乐善好施,闻名乡里。生有九子,皆中进士。分徙九岗,繁衍后世……敖祖至今,历岁千年。宗族繁盛,胄裔绵延。奇才躔接,名家纷呈。文武代显,科甲蝉联。祖德流芳,惠及子孙。树高有本,水长有源。躬逢盛世,共祭祖灵。先祖其鉴,伏维尚飨!”

这篇袁氏家族的清明《祭祖文》说明袁氏旺姓的立姓之祖乃袁政。中经袁安光前裕后,复由九岗始祖敖公再次发扬光大。袁敖九子均为进士,分徙九岗。祖德流芳,惠及子孙。

2010年、2011年和2012年,湖南省袁氏宗亲联谊会暨袁敖研究会的族人几次拜访你,请你题写了“先祖京公墓”“袁氏敖公故里”和“袁敖故里”的碑文。你亲切和蔼地对宗亲们说:“希望各位宗亲为国家和社会多做贡献,多做好事,赚好钱;不要做坏事,赚坏钱。弘扬祖德,造福人民!”

你的祖籍是江西省德安县。你的祖辈在明代的时候落脚德安县南郊的青竹畈,世代务农。清代雍正年间,从你七世祖开始,族谱排辈的字序是“大茂昌繁盛,兴隆定有期,敬承先贤业,常遇圣明时”。你是“隆”字辈,这个族谱排辈的字序实际上是一首五言绝句,共排了20代人的辈分。

你的曾祖袁繁义是“繁”字辈,他有兄弟四人,取三纲五常中的“仁、义、礼、智”排名,他是老二,故名繁义,生于1840年,就是鸦片战争爆发的那一年。后来在太平军起义的战乱中,因偶然的机会,你曾祖父弟兄们得到了一笔意外之财——那是押运银饷的清兵遭遇太平军的追杀而丢弃的银钱。他们四兄弟从此离开了青竹畈,去德安县城经商,在县城里建起了大约一千多平方米的住宅,成为县城中的“望族”。

我10月份到德安采访,在你同父异母的妹妹袁惠芳的儿子家里看到了一份民国时期前国务院秘书长高鳢祥先生写的《德安袁公子辉先生墓志铭》(以下简称《墓志铭》)。《墓志铭》写了你祖父的经历和为人。文中写道:

公讳盛鉴,字子辉,别号退如。袁其姓也。世居德安县城西园。民国六年,卜居县城北门另建新园,名其园曰颐园,颜其庐日退庐。祖讳昌富,父讳繁仁,皆一乡善士。公亦被举为一邑贤老。生同治治酉(公元1872)年二月十四日亥时,卒民国二十二年四月四日。享年六十有一。

附

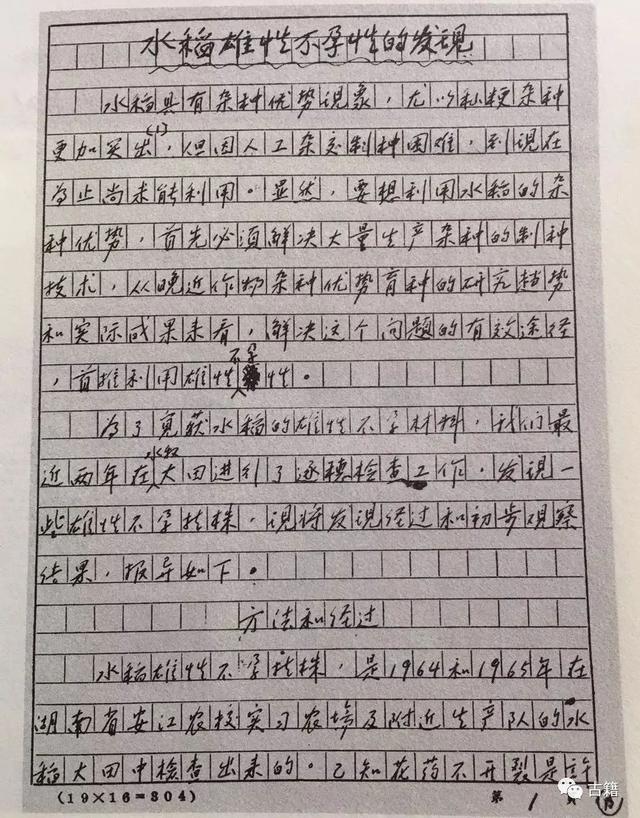

袁隆平:水稻雄性不孕性的发现

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。

本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。