深黑色的山崖好像一堵高耸的城墙,山脚下堆积着破碎的石块。远处的山丘上披着洁白的积雪,绵延起伏直至远方。岩石裸露的山坡和积雪消融的海滩上,数也数不清的企鹅面对着浪花飞溅的海边礁石,远远地站立着。

这是颜其德在船上看到的,他是中国首次南极考察队科考班班长。

1984年11月20日,中国首次南极考察队的591名队员和海员官兵乘坐“向阳红10号”船和“J121号”船从上海出发,开始远征南极。

12月26日,经过了30多天的旅程,船只在南极洲南设得兰群岛的麦克斯威尔湾抛下了铁锚。

自此,来自12个小时时差和11171海里之外的中国人,终于叩响了南极的大门。

向南极进军

1981年11月,正是南极的夏季,但大名鼎鼎的“风极”依旧刮着快要把人撕碎的狂风。

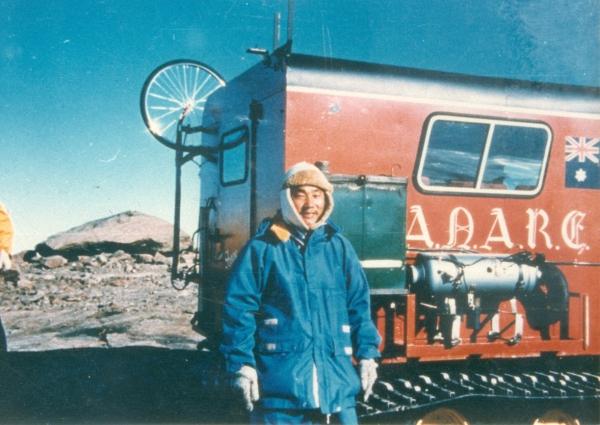

41岁的颜其德正在和澳大利亚南极科考队进行合作考察,他所乘坐的抗冰船“内拉顿”号,像是一片树叶,在南极的暴风区中随着海浪上下剧烈地颠簸起伏。

“名义上是合作考察,其实就是坐着人家的船,跟着人家的计划,到人家的站上去打小工。”他一生的极地征途自此开始。

1982年1月26日,颜其德在南极内陆朗杜尔山进行地质考察。本文图片均为受访者供图。

1981年,比起正处于人生拐点上的颜其德,很多人还在按照既定的人生轨迹前进。

那一年,海洋生物学家杨关铭17岁。作为恢复高考后第三批大学生,他考上了厦门大学的海洋系海洋生物学专业,成了班里最小的学生。

33岁的地质学家刘小汉也在上学,无数个相同的深夜,在法国郎盖多克科技大学地质系的实验室里,法语不甚熟悉的他正在努力阅读同学的笔记。

26岁的汪海浪则驾驶着“向阳红10号”船劈开迎面而来的风浪,在东海上执行代号为580的弹头打捞任务。

那时,分散在世界各个角落的他们不会想到,三年之后,他们将共同成为中国首次南极考察的亲历者。

80年代初,国内正值改革开放初期,南极对于中国人来说,还仅仅是一块代表着神秘和未知的白色大陆。彼时有16个国家在南极建立了考察站,已多次开展度夏或越冬考察。

到20世纪初,已有多个国家在本国立法和国际声明中,对南极洲的部分地区做出了正式的、单边的领土主权要求。

早在1959年,英、美等12个国家签订了《南极条约》,并于1961年正式生效,有效期30年。《条约》内容包括签订各国对于保护南极的公约,以及历次协商国会议通过的对于南极考察和保护的建议和措施。

签订了《南极条约》的国家被分为协商国和缔约国两类,协商国享有对南极事务的发言权和表决权,申请加入南极条约但还没在南极建站的国家成为缔约国,在国际南极事务中仅享有发言权,不具有表决权。

1983年6月8日,我国向《南极条约》保存国——美国政府递交了加入书,正式成为了《南极条约》的缔约国。

而在当年9月第十二届《南极条约》协商国会议上,南极事业刚刚起步的中国就被刺痛了。

在这场有16个协商国代表团和9个缔约国代表团参加的会议上,中国作为缔约国,也在受邀之列,时任国家南极考察委员会办公室主任郭琨以观察员的身份出席。他发现,协商国代表团的文件柜里装满了大会讨论议程的相关文件,而缔约国代表团的文件柜只在开幕时放进了大会议程和代表团名单,之后便再无新的文件。

每当会议讨论到实质性的内容或进入议程表决的时候,会议主席就会请缔约国代表团到会议厅外面喝咖啡,甚至最后连表决的结果都不通告。

1984年2月7日,中国科学院召开“竺可桢野外科学工作奖”大会,获奖的32位科学家以“向南极进军”为题,联名致信党中央和国务院,建议中国到南极洲建立考察站。

这在当时并不是一件容易的事情。

1984年,中国呈现了商业力量的初步兴起。比起孤立而寒冷的远方,似乎更需要在身边创造经济效益。因此,科学家们给出10年1.1亿元,一年1100万元的南极科考预算提案,引起了国务院主要领导人之间的内部讨论。

经过四个半月的讨论,花两千万元在南极先建一个无人站“占坑”,成为一个得人心的解决方案。6月12日,国家海洋局、国家南极考察委员会、国家科委、海军和外交部五家单位联合呈报国务院、中央军委“关于我国首次组队进行南大洋和南极洲考察的请示”,申请于1984—1985年度赴南极进行科学考察,在南极洲建立科学考察站。

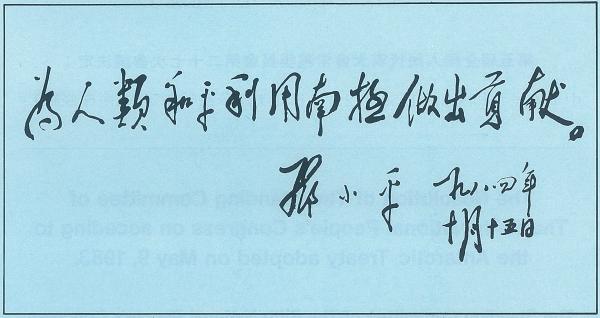

邓小平南极题词。

1984年10月,国家领导人万里(左一)、胡启立(右二)在北京接见准备出发的中国第一次南极考察队队长郭琨(左二)和副队长董兆乾(中间)、张青松(右一)。

“批下了,用了2000万。”时隔35年,颜其德的脸上露出了如释重负的笑容。

出发

1984年11月20日,国家海洋局东海分局码头。

远洋考察船“向阳红10号”和海军打捞救生船“J121号”承载着591名科考人员、工作人员和海军官兵,两艘万吨巨轮发出的巨大轰鸣,驶向南极。

那一年,地质学家刘小汉36岁。

1983年12月,他刚刚从法国拿到了自己的博士学位回国。不到一年,他便再度远赴重洋,参加了首次南极考察的任务。白天,他看着码头边上飘扬的彩旗和送行的队伍消失在视线的尽头,心中澎湃汹涌。到了深夜,他枕着浪涛,通过舱底的圆窗,看着海水像墨一样冲刷着船舷。

他辗转难眠。

考察团准备了许多大的黑色塑料袋,用途是收殓不幸遇难的队员遗体,临行前他的爱人签下生死文书的场景此刻也历历在目。他心想,哎哟,这一趟,不一定回得来了。

过往的经历给了他挑战南极的胆量,但同时也让他懂得敬畏。

十多年前,刘小汉作为知识青年,在西藏上山下乡。先是在当地种田放羊。两年以后,地质第四普查大队来到当地招学徒工,刘小汉去了可可西里,跟着队伍一起找石油。为了温饱,他有时会和几个藏族朋友上山打獐子和黄羊,带着帐篷,在山里住上三四天。

西藏复杂的气候地理环境和简陋的条件,让他成为了“死过几次”的人。正因为如此,比起船上的其他人,他更知道前路凶险。

房间中室友的鼻息声,“J121号”船的汽笛声,这些声音让他的心逐渐放了下来。“我一看,还有那么多人呢,我怕什么啊?我们就算是撞冰山了,后边还有军舰救我们呢。”

同样刚刚走出校园就去往南极的,还有海洋生物学家杨关铭。

1983年,19岁的杨关铭从厦门大学海洋生物学专业毕业,进入位于杭州的国家海洋局第二海洋研究所(现自然资源部第二海洋研究所,简称“海洋二所”)担任实习研究员。1984年,20岁的杨关铭成了南极考察首次队里最年轻的队员。

离开校园之后,他的生活始终都被海水包围着。作为海洋所的一名实习研究员,杨关铭每天的工作就是进行东海近海海域的海洋生物调查,一年当中的100多天,他都乘坐着科考船出海、返航。

因此,当成为海洋二所28位首次南极考察队队员其中之一时,除了感到光荣,还有一点对于年轻的自己究竟为什么会中选的疑惑之外,他并没有什么特别的感觉。

同样来自海洋二所的技术员胡钦贤说,在当时,很多科考队员临行前都是会写遗书的。但是在海洋二所前往南极的28名科考人员当中没听说有人写过,“很自然的,都是在海上考察,只是这次走的远了一点。”

船上的生活简单而枯燥,除了完成每天两次的采水观测之外,杨关铭都会和其他队员待在一起,看从国内带来的武打电影录像带。电影看了几个来回便无人问津,于是大家就在船舱里的乒乓球台上写日记。

过赤道时他写道,一九八四年十二月一日九时十二分五十五秒,太平洋上空,一声汽笛长鸣,我国首次南极考察队乘坐“向阳红10号”远洋科学考察船于东经170°25'25.3"处胜利通过了赤道,从地球的北半球走到了南半球。为了庆贺这一胜利,全船同志在飞行甲板上举行了过赤道典礼,总指挥给每位队员颁发了横跨赤道证书,四个化装的伪面人跳起了驱“鬼”舞。此情此景,令人难忘。

1984年12月1日,杨关铭、陈时华、叶荣亮(从左至右)过赤道。

随着航行海域的风浪越来越大,很多人开始晕船。海洋二所的队员们因为有常年海上作业经验,症状并不严重。

“在船上的时候,我还搞了一个大工程。”眭良仁说到这里,露出了一点得意的表情。

那年眭良仁47岁,时任海洋二所地质研究室主任,在南极考察首次队担任南大洋考察队地质组组长。他找到了一根高约3米的不锈钢立柱,一个多月的航行,他空闲时都会到下方船舱,在这根立柱上,一笔一笔刻上海洋二所28位科考队员的名字,还有“中国·杭州”的字样。

这根柱子,后来被留在了一个为长城站提供淡水的冰湖边上,海洋二所的队员们将它命名为“西湖”。

他们在地球的最南端想念自己的家乡。

“那根柱子现在应该还在那里,去年去南极考察的同事拍过照片。”杨关铭说。

明月如鉴,星光如水,这根立柱在寒风中长久站立,遥望着长城站的方向。

去年,海洋二所南极考察第35次队队员和立柱合影。

选址

1984年11月20日,中国首次南极考察队从上海起航,经宫古水道、关岛、吉伯特、社会群岛,由社会群岛海域按照大圆法航行,直插南美洲最南端的合恩角,驶入阿根廷的乌斯怀亚市,横渡德雷克海峡,最终抵达南极洲。

1984年12月22日,海洋二所生物室7位队员在阿根廷乌斯怀亚。

12月26日,中国队的两船停泊在南极洲麦克斯威尔湾锚地,却很快传来了不好的消息。

距离船舶停放地不远的海滩,是我国之前已经选好并向《南极条约》提交过的站址,一周之前,被乌拉圭派出的一支考察队捷足先登了,原定的站址上搭起了两三间简易的房子,还插着一杆乌拉圭国旗。。

在南极,这种“先到先得”的情况并不罕见。曾经的南极并不具有民主主权,因此南极领土在当时甚至被几个领土要求国进行过单边的瓜分。直到《南极条约》的签订,这种情况才有所缓解。

遇此情况,中国队不得不另觅他处。

便于科考,淡水充足,交通方便……站址的选择需要考虑方方面面。因此,虽然南极洲的面积有1390万平方公里,相当于地球上土地的十分之一,但是适宜建站的地方并不多。

长城站的站址最终选定在了菲尔德斯半岛西南端,是全球南极科学考察站最为集中的地区之一。那里滩涂开阔,海岸线长,因此长城站可以独门独户,不容易出现与别国考察站发生摩擦的情况。同时,那里有充足的淡水水源,长城站附近发现了三个符合卫生饮水标准的淡水湖。岸滩登陆条件也很好,三面环山,避风避浪,有利于小艇运输,卸载物资运往工程点的工作量并不大。

12月29日,编队总指挥陈德鸿与北京电话汇报,中国南极长城站确定在菲尔德斯半岛建站。

两天后的12月31日,1984年的最后一天,上书“中国南极长城站奠基石”字样的白色岩石,永远立在了南纬62°12'59",西经58°57'52"的地面上。

1984年12月31日,长城站奠基。

1984年底,中国首次南极考察队登陆南极。临行前队员们签下生死状,下定誓死决心。视频拍摄 杜心羽;编辑 曾怡文;调色 王基炜

建站

凌晨4点。

太阳从云层中露了一会儿脸,又被云遮住,天地之间静悄悄、白茫茫一片,只有几只企鹅远远站在礁石上张望。

队长郭琨已经醒了,他戴上眼镜,从帐篷里钻了出来。他拉开了离自己最近的一个帐篷,一把将睡梦中的队员拽起,在他的耳边喊一声“起来”之后,走向下一个帐篷。

刚刚被喊醒的队员眯缝着眼睛,从帐篷的缝隙里看到他熟悉的背影,转眼间又兀自倒在睡袋里,鼾声阵阵。

队员们每天只能保证四个多小时的睡眠,南极的夏季不会天黑,队员们每天劳动长达十几个小时。

数万年的冰冻在南极大陆上平均一米的深度形成了坚硬的冻土层,挖好的地基里面全是冰雪融化后的积水,水泥又难以凝结。随时会来的巨浪和狂风像是大自然很随意的一声叹息,能顷刻让几天的劳动化为乌有。

颜其德至今还记得抢建码头的那几天。

在站建起来之前,科考班长颜其德更像一位工人。“我们首要的任务是建站,站建不起来,没办法科考。”

为了把五百多吨建站物资从船上卸运到长城站的建筑工地上,需要在岸边建设一个码头,以便运送物资的小艇停放。

1985年1月1日至1月5日,长城站奠基后第一天,南极便以五天五夜的暴风雪送来了最初的问候。队员们穿着水衣站在冰冷的海水当中抢建码头,有人一次又一次地被海浪掀翻。冰冷的海水灌进衣服,冻麻的身体甚至感受不到肌腱被砸断。

颜其德已经几天几夜没有合眼了,站在海水当中,眼皮沉重,好像两座山压在上面。队长郭琨在耳边喊,“老颜你下来!换个人来!”

“我不能下去!”他头也没回。

提起长城站,刘小汉脑子中冒出的第一个字就是“累”,抛去动辄每天十几个小时的重体力劳动。南极变化多端的天气,让队员们连睡一个囫囵觉都成了奢望。

凌晨两点,队员们刚刚睡下不久,又被郭琨队长从帐篷里拎了出来。帐篷外面的世界,狂风大作,刚刚盖到一半的房子摇摇欲坠。尤其是房顶的木板,已经被风掀起了角。

刘小汉急了,拿起绳子和锤子就跑了过去。气象班队员卞林根更是直接趴到了房顶上,用自己的身体压住了那些即将四散开的木板,刘小汉怕他被风吹跑,就拉着他的腿。

用来过渡的临时木板房盖好后,队员们终于从充气帐篷搬到了房子里。温暖明亮的房间里,队员们聚在一起,喝酒,唱歌,只要有人牵头,不会唱的歌也会跟着吼两嗓子。不会抽烟的人也接过了递到眼前的烟卷儿,后来烟抽光了,大家就把茶叶卷起来当烟抽。

那么,当时的心情是什么?

刘小汉想了想,说:“特别高兴 ,感觉好像从来都没有这么高兴过。”

“一·二六遇险”

许多年过去,杨关铭还是会在睡梦中被钢板相互倾轧摩擦的声音惊醒,举目四顾,看到周围熟悉的环境之后,长舒一口气。

1984年,我国南极考察首次队在菲尔德斯半岛站址卸货完毕后,队伍被分成了两队,一队留在岛上建站,另一队乘坐“向阳红10号”船出海,对南大洋进行海洋调查。

南大洋考察队全体队员合影。

对于17000多公里外的北京来说,南大洋是世界南方尽头一片陌生的海域,却隐藏着宝藏:海底的多金属锰矿资源非常可观,还有石油天然气分布在多片海域的陆架区。

更重要的是,南大洋的南极磷虾,资源蕴藏量保守估计在6亿吨至10亿吨,在不影响南大洋生物链平衡的情况下,人类每年可以在南大洋捕捞6000万至1亿吨的南极磷虾资源量。而这个数字,相当于全世界海洋水产品年捕获量的两倍。

陈时华对南极磷虾进行生物学测定。

1984年,中国南极考察首次队乘坐着一条不具备任何抗冰能力的远洋考察船,在这里进行了最初的探索。

谁也没有想到,南大洋考察会成为整个首次南极考察中最危险的部分。

1985年1月24号,“向阳红10号”船正载着大洋考察队的队员穿过别斯林高晋海,进入南极圈。

太阳从云层中露了一会儿脸,之后又消失。海平面上的阴霾越来越重,一点也没有要散的意思。“向阳红10号”船以17节的航速向南航行。

海面风高浪急,“向阳红10号”船上却很欢乐。队员们都在忙着为首次挺进南极圈的纪念章设计图案,并满怀期待地等待着晚上的加餐。

胡钦贤现在回想起来,两天后的那场巨大风暴其实是有预兆的。24日晚上,当队员们聚集在餐厅和底舱,分享着在国内都很难吃到的美味佳肴时,十级大风裹挟着巨浪好像一只看不见的大手狠狠地向船上拍来,很多人甚至还没来得及吃上一口,眼前的美味就像被线牵扯着一样落在餐厅一端的地面上。

餐厅座位不够,只能跑去底舱吃饭,胡钦贤却因祸得福。船底摇晃的幅度并没有位于船体上方的餐厅大。当他在摇晃中享用完了这一餐准备继续工作时,一位来自上海电影制片厂的队员拿着两只虾走了下来,对胡钦贤苦笑一声,说:“我总算是抢到两只虾……上面没法吃。”

没有人把这次闹剧当作南大洋的警告。

一切都在按部就班地进行着,绞车将玻璃取水器放下几千米又拉起,捕获磷虾的网子和从前一样满载而归。大洋考察队也结束了海域最南端“21位站”的考察。

向阳红10号用拖网打上100多公斤大磷虾。

没有人能说得准风浪究竟是从什么时候开始的,只是在不知不觉中,本就不平静的海面,风浪更大了。

“当时我们南极首次队条件苦的一个方面,就是我们没有气象预报。”杨关铭说,“我们靠的是美国的卫星云图,每天两张图片,船上的气象学家靠这两张云图来分析接下来的情况。”

1月25日,海面上已经吹起了十级以上的大风,很快雷达便发生了故障,卫星云图消失在了电磁波里。

而这也就意味着,接下来的12个小时,“向阳红10号”船上的每一个人,对于眼前这片漆黑的海域一无所知。

据气象资料的统计,整个南极地区每三到五天就会出现一个气旋。而在别斯林高晋海这种气旋高发地区,这个周期只会更短。

在事发后杨关铭才知道,1月26日,没有卫星云图的“向阳红10号”船一头扎进了气旋里,船员们驾驶着巨轮与风浪搏斗了9个小时。当气旋终于过去,大家发现,在这9个小时里“向阳红10号”一共前进了不到3海里。

“向阳红10号”成功脱险之后,伤痕累累的巨轮选择了返回乔治王岛进行休整,之后再出海也选择在南极圈外围的海域进行调查。船上的所有人在遇险之后都达成了“安全第一”的共识。

向阳红10号到达南极阿德利湾。

等到能够走出舱门时,队员们发现后甲板上的水文绞车、采集器的钢架被大浪打扁,暸望塔上的玻璃全部粉碎,船尾用作仓储的房间铁门不翼而飞。当“向阳红10号”成功返航,送到船厂维修时,检修人员在船体上发现了18条裂缝。

回忆起1985年1月26日,杨关铭连续两次用“终生难忘”来形容这段经历。

最初遇险时,队员们都坐在舱房里聊天,忙着把从床上、桌上滚落下来的杂物收好。很快,大海发挥出威力来,船舱迎来了更为激烈持久的摇晃。实时测定的风速达到了每秒34米,海面上刮起了超12级的阵风。

十二三米的巨浪当中,“向阳红10号”好像跳水一样被高高拱起,再重重落下。船头扎进水中船尾悬空,螺旋桨失去了水的阻力,在空气中飞速旋转——这种被称为“打空车”的情况,是轮船在海上最危险的情形之一。失去阻力的螺旋桨转速过高,会导致引擎被烧坏;失去了动力的轮船,在这样的风浪中随时都有可能解体。

这一天,“向阳红10号”光是“打空车”的情况就出现了9次。

当时的舱室里很安静,没人说话。高度紧张的状态下,平时晕船最严重的那些人也完全没有不适。

杨关铭看着舷窗,那一片小小的圆窗时而被海水淹没,时而又露出灰色的天空。远离驾驶室的他们虽然不知道外面究竟发生了什么,但他们从剧烈的晃动和船体刺耳的呻吟声中,知道“这次可能要危险了”。

事后回忆起来,眭良仁说,当时一个巨浪打过来,钢板发出“sa—sa—”的声音,感觉船体好像要裂开一样,很恐怖。

杨关铭说,当时的想法就是,我们如果真的在这里出事了,也就听天由命了。

但他心中还有一种巨大的不甘:“我们中国人第一次出来,就出这个事儿,真的是丢大脸了。“杨关铭说,“我自己死就死了,这没有办法,我们国家好不容易出来到这个地方,本来想为国争光,变成为国丢脸了。”

眭良仁也说,就是国家的荣誉感,(这种情感)是超越生死的。

1984年,金涛作为《光明日报》的随行记者参加了首次南极科考,著述了《暴风雪的夏天——南极考察记》一书。在对一·二六遇险的记录中,他描述了这样一件事:三位科学家在得知位于后甲板上昂贵的进口捕捞设备和网具都被巨浪卷走摧毁之后,这几位“书呆子”打开水密门冲进风浪中抢救设备。一位科学家去抢救一个价值2万美元的网具探头时,被巨浪狠狠推向甲板后边的水文绞车上,瞬间被海水淹没。还有一位,大浪直接把他拍进了急流,差点就被卷入海中,险些丧命。

6个多小时之后,自1月26日中午就开始肆虐的风暴终于在傍晚出现了转机,气压逐渐开始回升。杨关铭从逐渐放缓的风声和舱室内松动的气氛中读出了劫后余生。

“向阳红10号“船立刻调整航线,回到乔治王岛处休整避风。

第二天晚上八点三十分,乔治王岛熟悉的冰原海岸出现,铁锚沉入海底溅起了细小的砂石——得救了。

最后的八个人

原本,颜其德是没有想过会继续在南极呆上大半年的。

这个中年男人在漫长而艰苦的建站后已经筋疲力尽。孩子年幼,妻子也准备动手术,一家人都指望着他早点回家。

直到2月16日,长城站建成前夕,编队总指挥陈德鸿和队长郭琨才共同告知颜其德,他将担任中国首次南极考察队越冬队队长完成在南极越冬的任务时,颜其德才明白,家是没有那么好回的。

南极一年只有寒、暖两季,每年的11月至3月是南极的夏季,沿岸气温通常都在零度以上,每年的4月至10月是南极的冬季,沿岸气温为零下二十至零下三十摄氏度,内陆地区气温更是低达零下四十至零下七十摄氏度。

因此,各国都会选择在南极的夏季建立考察站。根据其他国家之前越冬的经验,考察站建成之后,关闭站门,人员撤离,无人站经过一整个冬季极夜狂风暴雪的考验,第二年的夏季再派人去修缮房屋建筑和发电系统等。如此往复,到了第三年的冬天,考察站在各个方面确认具备越冬的条件,才会组织越冬队进行科学考察。

眼看《南极条约》1991年即将到期,而中国如果想要升级为协商国,必须要完成两个条件,第一,国家必须要在南极建立考察站,第二就是国家还要在南极进行实质性的科学考察。

《南极条约》大会每两年召开一次,也就是说,在1985年长城站成功建站后,距离1991年条约失效,只有短短的6年的时间。为了防止日后产生其他的变故,在长城站的建站期间,编队总指挥陈德鸿和队长郭琨就在和中央讨论南极越冬的相关事项。

就这样,颜其德留在了这里,和其他队员一起成为了长城站留下的最后八个人。

越冬的生活是单调的,早晨八点,颜其德起床,如果没有暴风雪,他就会走出考察站,监测一下环境和通讯情况。

队员们通常会在十点起床,这并不是一个很早的时间。原因有些令人啼笑皆非:越冬是抵达南极之后才做出的决定,因此站内使用的还是度夏队剩下的柴油,队员们担心柴油不够用,往站里背了几十箱蜡烛。燃油的短缺,使长城站不能保证全天供电,没电的长城站室温会直接降到零摄氏度左右。因此,队员们通常会在晚上十点停止供电之前钻进被窝,再在早上十点恢复供电后醒来。

用饼干解决了早餐之后,队员们开始了一天的工作。发电班检查发电机组的运转情况,气象班去气象观测场记录数据以及检查设备运转。通讯、发电、科考,八名队员各司其职,长城站像是一台小小的仪器,就这样开始转了起来。

中午一点开始吃午饭,八名队员轮流下厨,一边吃饭一边向队长颜其德汇报工作。午饭结束后是简短的午休,长城站的工作并不多,因此下午就成为了大家自由活动的时间。打球、滑雪,举办各种名目的比赛,几个人闹做一团。颜其德说,漫长的极夜,需要这样丰富的方式来队员们缓解思乡的情绪。

天气好的下午,智利站的队员就会跑来串门。比南极更冷的是南极的冬天,作为这块遥远大陆最后的“守夜人”,队员之间关于国家和民族的隔阂也逐渐消弭。长城站距离前苏联的“别斯林高晋站”和智利的“费雷站”不远,队员们去串门是常有的事情。中、苏、智三个国家的国庆节,智利首个“南极婴儿”的一岁生日,都少不了兄弟考察站队员的身影。

当中国南极考察二次队到达南极时,智利站的直升机往返了30余次,将二次队的50余名队员送到了长城站上。

寒冷荒芜的南极,就这样开出了一丛友谊的小花。

现在听起来很日常的生活里,在当时满是琐碎的艰辛。取水就是一个大难题。南极冬季,平时用来取水的淡水湖湖面全部结冰,队员们每次用水都要把湖戳一个大概一米多深的冰窟窿。五月份,南极进入隆冬,天气极冷,水泵刚刚抽上来一点水,水管就直接冻住,忙了一天,一滴水也没取到。

还有似乎永远都不会停的风与雪。1985年7月的一场暴风雪,全体队员连续26天没能出站。将近一个月,每天几乎都是11级以上的暴风雪,地面上平均的积雪大概有两米多,房子被雪淹没,不但窗户被封死了,烟囱都封上了。

在南极,考察站被卷走的情况时有发生,美国就曾遇到过。今年夏天盖好的考察站,第二年再去就找不到了。花了一两个月在雪堆下面找到了,挖出来,南极的冬天到了,队员们不得不离开。第三年再去找,又找不到了,于是只能报废掉。

那时的颜其德有一种无奈的豁达,“房子在,我们就在,房子卷走了,我们也就‘光荣’了。”

在不见天日的极夜里,来自祖国的书信是越冬队最期待的暖意。书信总是太慢,长达九个月的越冬,颜其德只收到了三封家书。薄薄的信件跨越了千山万水,先从杭州出发,乘坐国际航班抵达南美,在晴好的日子搭船来到南极,再由智利站的队员转交到他的手上。

每次智利站来送信,都是队员们情绪差异最大的时候。收到信的兴高采烈回到房间读信,没收到信的“失落感一下子就能看出来”。

家信的内容一律简单明快,夫人“总是选好的写”,说到这里,颜其德脸上露出了小孩子一样的表情。“先是问好,说一下小孩的学习情况,两个孩子,一个小学,一个初中,喜欢踢足球,参加了什么比赛。”

孩子们的只言片语也一起寄来,一张纸裁了半截,写着歪歪扭扭的几行字。小小的孩子也知道不让地球一段的父亲操心,信里只说请爸爸放心,自己学习取得了什么成绩,比赛拿了第几名。颜其德过生日的时候,夫人和孩子也寄了信来,祝福他生日快乐。

他看着信,像看着南极漫长极夜尽头的阳光。

不少首批登陆的考察队员自此与南极科考结缘,有人多次前往南极科考,有人一生魂牵梦萦南极。视频拍摄 杜心羽;视频编辑 曾怡文;调色 王基炜

余生

杨关铭的微信头像是一只帝企鹅。照片是他在海洋馆拍的,企鹅昂首挺胸,很神气的样子。

首次南极考察除了给了他长久的辛劳和无尽的荣光之外,还有一段奇妙的缘分。在返航的船上,胡钦贤在甲板上神秘兮兮地和眭良仁说:“这个杨关铭不错的,不如你把他和你女儿介绍介绍?”

“行啊!”眭良仁对这个性格温和,做事踏实的小伙子十分满意。

几年之后,杨关铭和比他小一岁的妻子结婚,30余载经过,依旧伉俪情深。

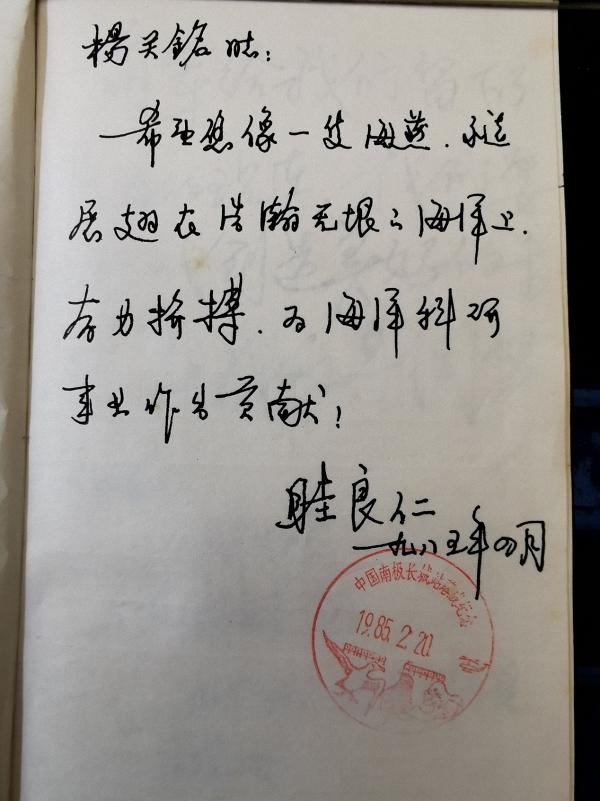

首次南极考察返航后,眭良仁为杨关铭所写赠言。

1985年2月,“向阳红10号”船从乔治王岛出发,返回了祖国大陆。在那之后,眭良仁再也没有去过南极,他的研究方向在回国后立即发生了变化。作为首席科学家,他跟随队伍去夏威夷东南部找了十余年矿,并于2001年成功找到。用他自己的话说,就是“从最冷的地方跑到最热的地方去了”。

这块位于东太平洋的多金属结核勘探矿区,是中国大洋协会在世界上获得的第一块专属矿区。

胡钦贤也回到了海洋二所,继续从事东海海域的海洋生物研究。1996年,香港回归前夕,他作为副总指挥,带着船队在香港水域进行调查。

刘小汉回去之后,一直在中科院地质研究所从事着有关极地和青藏高原地质方面的研究。1998年,刘小汉带领三名队员,驾驶着一辆雪地车去气温零下四十摄氏度的南极内陆寻找格罗夫山岛峰,没有人知道那片冰原岛峰群究竟在南极的什么地方。那时,他们所能够依托的只有一张很不清晰的卫星地图。

组织给他们提出的要求很简单:抢在美国和澳大利亚等国之前找到格罗夫山、活下来、看看有没有什么可以进行的科学考察。

刘小汉一行不仅最先找到了格罗夫山,还在山上采集到了4块南极陨石,实现了中国在南极采集陨石零的突破,也是人类历史上第一次从陆路进入到这一地区开展科考活动。

而代价,就是伴随了他20多年的耳鸣。刘小汉也说不清楚,究竟是南极内陆极寒的气候还是雪地车过大的噪音导致了这个结果。他时常提醒旁人,“您说话大点儿声,我这耳朵不太好”。

当眭良仁在夏威夷的烈日下,刘小汉在南极的风雪中时,颜其德正在为筹建极地研究所(现中国极地研究中心)四处奔忙。1986年,刚从南极越冬回来不久的颜其德拿着一张“关于筹建中国极地研究所”的批文,和“老哥们”董兆乾从杭州来到上海,开始了奔波的“单身生活”。

1989年,极地研究所终于顺利落成,颜其德作为“元老”,在所内担任党委书记,直至2001年退休。

他很少再去南极,但是之后的每一次南极考察,都少不了极地中心的参与。

三十多年转瞬即逝,许多“老极地”回忆起南极首次考察,唤醒得更多的还是自己那时的情绪。前两年,颜其德去青岛开会,刘小汉也参加了那次会议。科考老班长和队员再度见面,二人都格外兴奋。会后聚餐,酒过三巡,聊着聊着刘小汉泪流满面,他说,“老颜啊,越冬那次一别,我是真不知道还能不能见到你了啊。”

颜其德2010年因身体原因将科研工作放下,他终于可以做一个“快乐老头”。关于南极,关于那次史无前例的冒险,只有记者、学者来找他,他才会追忆。

杨关铭把所有从南极拍回来的照片都塑封起来,装在了影集里面。日记本、用来收集签名的信封,干干净净,好好地摆在他的办公室里。有点泛黄的照片里,20岁的杨关铭手扶着长城站的奠基石,国旗飘扬在他的身后,笑得无比真诚。

杨关铭和长城站奠基石合影。

1984年首次南极考察队中,“向阳红10号”船的三副汪海浪算是很幸运的一个。2015年,他作为中国南极考察第31次队副领队,在雪龙号上受到了习近平主席的接见。恰逢那年是中国南极考察30年,主席在听说他是首次队的队员之后,他说,30年,你们不容易,真辛苦。

“这段记忆,我相信我们这591个人一辈子都不会忘。”颜其德说。

1992年,杨关铭的儿子出生,夫妻二人请眭良仁给孩子取名。老人想了想,给孩子定了一个“企鹅”的“企”字。

企鹅是南极的符号,这段珍贵的回忆,他也想和下一代分享。

眭良仁今年82岁了。每天清晨,都会到西湖边上骑自行车,孩子和老伴管了又管,前脚刚刚说完,后脚老人又推着自行车出了门,谁都拿他没有办法。

骑累了,他就会停在湖边,和晨练的老头聊几句天。

他没告诉他们,在11000多海里以外的地方,也有一个美丽的西湖,像镜子一样,镶嵌在南极的冰雪大地上。

参考资料:

《心系长城站》,郭琨,海燕出版社,2005.12

《暴风雪的夏天——南极考察记》,金涛,湖南教育出版社,1999.8

原地址:https://chinesefood8.com/17579.html版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。

本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

上一篇:慕容姓有哪些名人?