成蟜叛秦廷:成见与新说

秦老爹庄襄王子楚,确实是个很厉害的角色。本来不过是一个很不受待见的“诸庶孽孙”,没有继承王位的机会。可是,为了当上太子,他可以放着自己亲妈不管,认太子妃华阳夫人为娘;妈都不管真假了,儿子是谁种下的,也就更无所谓,当吕不韦献给他的美姬一生下那个叫“正”的孩子,就马上把她立为夫人。这样,从接班为王,到传位于子,上承下续,三下五除二,该安排的,就都毫不犹豫地早早安排妥当了(《史记·吕不韦列传》)。

由此看来,说他颇有一番雄心大志并不为过,给自己的第一个宝贝儿子取名为“正”,不仅与孩子的生日契合,同时还借此体现他的政治抱负,这应该是合情合理的推测。历史研究,总是根据有限的史料,来以管窥豹,推测历史的本来面目。这样做当然会有很大局限,甚至常常要冒失误的风险,但这就是历史研究,没有什么好的办法可以替代。我们所能做的,除了不断加深拓宽研究者的史学修养之外,只能是尽量从另外一些角度多窥探到几块豹皮上的斑点,这样就能最大限度地减少研究者的局限性和盲目性,减低其主观认识的偏差。

有意思的是,秦始皇有个弟弟,名叫“成蟜”。《史记》对他这位老弟的记载很少,主要见于《秦始皇本纪》。《战国策·秦策》也提到了他,名字或书作“成桥”或书作“盛桥”(《中华再造善本》丛书影印宋绍兴刻本《战国策·秦策四》)。另外《史记·春申君列传》也是书作“盛桥”,应当是承用了《战国策》的写法。目前在没有其他史料相勘比的情况下,我认为,两相比较,还是姑且以《史记·秦始皇本纪》的写法为准会更稳妥些,过去清人梁玉绳就是持这样的处理意见(梁玉绳《史记志疑》卷三〇)。这是因为《史记·秦始皇本纪》有秦国官方的史书《秦纪》作依据,自然会更准确。《战国策》的“盛”应是通作“成”,“桥”则通作“蟜”。

其实《史记·秦始皇本纪》载述的成蟜行事,只是他去世的缘由和经过:

(秦王政)八年,长安君成蟜将军击赵,反,死屯留,军吏皆斩死,迁其民于临洮。将军壁死,卒屯留、蒲鶮反,戮其尸。河鱼大上,轻车重马东就食。

上面文句的标点,都依从中华书局新点校本《史记》,其中有些句读,并不妥当。但这段内容的问题,主要不是其点校者的判读,而是前人的解读。自古以来,读史者的解读就大可斟酌。

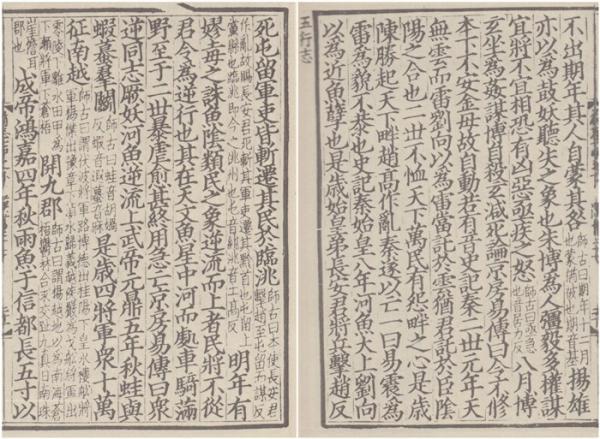

后世对《史记》上述记载的解读,其基调,最早可见于《汉书·五行志》中之下:

《史记》“秦始皇八年,河鱼大上”,刘向以为近鱼孽也。是岁,始皇弟长安君将兵击赵,反,死屯留,军吏皆斩,迁其民于临洮。明年有嫪毐之诛。鱼阴类,民之象,逆流而上者,民将不从君令为逆行也。

刘向是西汉后期人,可见这样的解释,渊源之早。对这段文字的涵义,唐人颜师古注《汉书》,复进一步清楚阐释说:

本使长安君击赵,至屯留而谋反作乱,故赐长安君死,斩其军吏,迁其黔首也。

这样的表述,就把这些人的解读展示得一清二楚:赵正的弟弟长安君成蟜在率兵击赵的途中反叛,结果却反被秦王赵正处死。后世有许多人又相继做过多次解释,大体上都没有逸出于这一思路之外。

日本朋友书店影印米泽上杉藏宋庆元本《汉书》

按照这样的解读,我想,不管是什么人,阅读《史记》,在读到这一段记载时,都会感到十分突兀:没什么呢?这位老弟怎么会突然反了呢?他和接下来犯事儿的嫪毐不一样。嫪毐深得赵正之母欢喜,二人还育有两子,因得意而忘形,一时心血来潮,想要嫪家的种来接秦家的班以继位成王,才斗胆犯上作乱(《史记·秦始皇本纪》、《史记·吕不韦列传》),可成蟜自己就是赵家人(当然,更准确地说,当时还应称作“秦家人”),是秦王的一母同胞的亲兄弟(虽然两人生物学意义上的父亲并不相同),他反的究竟是哪一门子事儿呢?

清朝乾嘉时期的学术为什么那样强调“实事求是”,你只有通过具体的研究才能有切实的体会。因为事实的认定,是第一等重要的工作,这是一项追求客观真实面貌的探索。历史的真相是什么,这是他们努力求索的核心目标。为什么?因为解释历史事实比认定历史的本来面目,会有更大的主观发挥余地。存在的不一定就是合理的,但只要是存在的,人们总是可以找到解释的途径,而且每个研究者总是可以做出自己的解释。

事实上我们看《史记》和《战国策》相关记载,是看不到任何成蟜反叛于秦廷的迹象的,而且他一直是被秦王赵正委以重任的。尽管如此,只要是认定了确实是有过这么一个事儿,研究历史的人,就总会给它做出一个合理性或者说是必然性的说明。

就在绝大多数人都稀里胡涂地判定长安君成蟜的反叛行为时,清朝嘉庆时期有个名叫吴裕垂的人,写了一本“史论”的书,名叫《史案》。这种“史论”性质的书籍,在乾嘉考据学术风潮下,主流学术界是不予一顾的,所以其书在道光年间刊行后也基本没人理睬。原因是发议论和考史事不一样,许多人只是放飞自己的胆子随便想,想到什么就说什么。做学问的人,对此当然很不屑。

与普通“史论”性著述不同的是,这《史案》的作者还特别在意于人所习知的成案之外,对那些“贤奸心事未经人道者,皆别出心裁,畅所欲言,发先儒未发之蕴”,以力求“无一语拾人牙慧”(《史案》卷首吴世宣撰《凡例》),所以,他才会对所谓“成蟜叛秦”这个前人一向说不清、道不明的事件做出独到的解说:

子政为太子,其次子成蟜,封长安君,当与始皇异母,必素闻羣叔流言,辄谓兄非嬴种,身合继体,豫谋夺适矣。始皇八年,成蟜将兵击赵,赵人窥悉其隐,欲离间其君臣骨肉之际,引为已用,因使军士咻之,辨士激之,约为和亲,一求赂以故地,一求纳为秦王。成蟜得全赵为外援,群叔为内应,故行至屯留而遽反也。反则必资乱宗易姓为号召,被围时或且登陴辱骂,故贼党虽死犹戮其尸。(《史案》卷五“文信侯”条)

若是把这段俨乎其俨的论述翻译成现在大家都好懂的大白话,其大意,就是说成蟜跟秦始皇不是一个妈生的(这一点是天知道的事儿),所以他知道秦始皇其实算不上根正苗红的赵家人,因而就想动粗,想要横着膀子夺下本该属于自己的王位。于是,就在阵前发动了这场兵变。

这说法确实是够“别出心裁”的了。可是,根据呢?不过“脑洞”一开,顺着这个思路,使劲儿往下想,想着想着有时说不定也会在史料中找到相应的依据。关于所谓“成蟜叛秦”这一问题,清代很严谨的学者黄式三,真的就在切实可靠的史料中找到了成蟜与赵人勾结的证据,并做出如下论断:

秦王弟长安君成蟜将军击赵,至屯留,有叛谋,赵封以饶,受之。事不克,成蟜自杀,军吏皆斩死。卒之从叛而死者,戮其尸。徙屯留之民于临洮。(黄式三《周季编略》卷九)

他的史料依据,除了前引《史记·秦始皇本纪》之外,还另有一条,这就是《史记·赵世家》,因而也可以说,黄式三主要是依赖《赵世家》的记载,才支撑他得出了上述认识。

成蟜叛秦说的根据与不合理

现在有很多学者,年轻的新人尤甚,看待一项既有的研究成果,往往只在意作者的名头有多大,或是特别关注其视角有多新,却不大审视这些学术观点所依据的史料是不是足以支撑他的结论,甚至这些史料是不是足够可信,是不是该看该用。在我看来,在史学研究中,与其所依据的史料相比,任何一种观点都是第二位的,至少在未经审核其史料依据之前,我是不会盲目崇信任何一种新颖的见解的。我写文章,尽量多直接引述一些重要的史料,正是想让读者和我一道从最基本的依据出发,相并相从,辨难析疑,以揭示历史的真实样貌。

那么,在黄式三所依据的《史记·赵世家》中,又有哪些相关的记载呢?其实就下面这一句话:

(悼襄王)六年,封长安君以饶。

赵悼襄王六年,正是成蟜将兵击赵的秦王政八年,他这位长安君在这一年出兵击赵,赵国又正在这一年给了长安君饶这块封地,乍看起来,黄式三的认识,好像真的有根有据,信而可从了。

研究历史,重视相关要素的联系,从中捕捉史事的真相,这是一项最最基本的工作,学者对此一定要予以充分的重视。但在联系这些相关的要素时,一定要首先注意,表面上的相关性并不等同于内在的实质性关联,有时,只是一种偶然的巧合。真真假假,虚虚实实,而祛伪存真,正是研究者的职责。这正是需要学者们付出更多努力地方,同时也是能够更多体现其研究能力的地方。

其实我们只要稍加分析,就会看到黄式三等人这种说法的不合理性。

首先,还是前面谈到的那个问题,成蟜自己就是王室的人,在我看来,他是没有叛秦归赵的理由的。吴裕垂说成蟜与赵正不是一个妈生的,这纯属信口开河;至少直到目前为止,我还没有看到说明成蟜另有其娘的材料。俗话说:“打仗亲兄弟,上阵父子兵。”古今都是同样的道理。秦王赵正既然委派成蟜统兵出征,就说明对他这位弟弟很是信任。此前不久,成蟜还曾受命出守于韩而“以其地入秦”(《战国策·秦策四》),为大哥立下颇受时人称道的功劳。这也体现出兄弟二人的关系是很融洽的,成蟜本来一直很受大哥的倚重。

再者若如黄式三所说,成蟜叛秦,不过是为了得到赵国赏给他的一个封邑,可他在秦本来已经受封于咸阳近旁富饶的长安,所以才会有长安君的封号,废了好大劲儿叛逃到赵国,丢掉已有的长安封邑,换来的只是一个富饶程度远不及长安的饶邑,代价却不仅是抛下了老大哥,也背弃了老祖宗(当时成蟜他们家早就改而以“秦”为氏,不再是与赵国相同的赵氏),那他又何苦来的呢?我们现在,不管是谁,换了你,你会干这种傻事儿么?

另外,不管如黄式三所说,是为了跟赵国讨一个自己早就有了的封邑,还是像吴裕垂所讲的那样,他是想和赵国串通勾搭在一起,然后杀个回马枪,重归秦国去抢下大哥赵正的王位,成蟜都一定会与赵国方面协调好,赵国的军队对他应该有所策应。那么,在这种情况下,身统大军出征的成蟜,怎么竟会被秦国方面轻易剿灭?

这种种情况加在一起,实在太不可思议了。所以,吴裕垂和黄式三的说法,在史实上一定存在很严重的偏差。其实只要像上面分析的那样,有一个全面看待史事来龙去脉的平常心,再稍微静下心来翻一翻书,这里边的问题,并不难发现。这就是赵国自己另有一个长安君,《史记·赵世家》里讲到的,是彼长安君而不是此长安君。

赵国这个长安君,对于清代初年以后的很多人来说,其实比成蟜要有名得多,虽然说他最早是见于《战国策》的记载,但康熙年间以后通行的发蒙读物《古文观止》选录了相关的那一部分内容,这就是著名的“触詟说赵太后”那个段子(《古文观止》卷四)。这个段子的内容,大致如下:赵惠文王死后,儿子孝成王刚刚继位,由太后出面主持朝政。太后因溺爱小儿子长安君,舍不得答应齐国的要求,送长安君到齐国去做人质,以换取齐国出兵,帮助赵国对付秦国的攻击。因为这事关赵国的生死存亡,要完大家一块完,臣子们为国为家都免不了要强力谏争,太后听得不耐烦,于是放出狠话:你们统统给我闭嘴,谁要敢再来劝她,她就唾一脸吐沫给他。最后,是很会揣摩女人心理的左师触詟巧言示意,令赵太后幡然醒悟,痛痛快快地把他的心肝儿少子打发去了齐国(《战国策·赵策四》)。司马迁在写《史记·赵世家》时,也从《战国策》中采录了这一史事。

赵国这位长安君其最初的封邑在哪里,史籍中虽然没有留下具体的记载,但《战国策·赵策》和《史记·赵世家》都同样提到,触詟在劝说赵太后时有“今媪尊长安君之位而封之以膏腴之地”云云的说法,这表明这位长安君在当时不仅确有封邑,而且他的封邑是“膏腴”良田,肥得很。既然如此,有人或许会问,那怎么还要再封给他一个饶邑,这个“饶”是在哪里呢?饶这个地方实在算不上很好,它地处黄河尾闾段的两条汊流之间,地势下洼,免不了常遭水淹。那为什么赵悼襄王会把它封给长安君呢?因为这是一块新得到的土地。两年前,也就是赵悼襄王四年,赵国刚从齐国手中夺得这块地方(《史记·赵世家》。附案《史记·赵世家》原文为“庞暖将赵、楚、魏、燕之锐师,……攻齐,取饶、安”,今中华书局点校本《史记》),把“饶、安”连读为一个地名,作“饶安”,这是错误的)。现在把它封给长安君,属于“益封”的性质,也就是在原有的封地之外,再多给长安君一处封邑,这是当时的各个诸侯国间通行的做法,没有什么特别之处。

通读《史记·赵世家》上下文和它的记述形式,对“封长安君以饶”这样的纪事,只能这样理解,而绝没有把这个长安君理解为秦国那个长安君的理由。做学问谁都会错,但黄式如此三张冠李戴,错得未免有些过于离谱。

不过从另一角度看,吴裕垂、黄式三两人所持看法的荒唐,实际上是由于在他们之前(甚至直到现在)的其他那些人对《史记·秦始皇本纪》前述那段记载的解读一直颇有错谬。关于这一问题,所谓前人旧解,主要是指《汉书·五行志》暨唐颜师古注和《史记》三家注,下面就把他们提出的那些需要讨论的看法,简要归纳如下:

第一,这一事件的核心问题,是谁“反”了秦?从西汉后期人刘向,到东汉的班固,以及后来的所有学者,无一例外,都认为是成蟜反秦。

第二个核心问题是:被戮尸的人是谁?南朝刘宋时期的裴骃认为是“士卒死者”,意即随同成蟜反叛的士卒死后都被秦廷戮尸。

这是两点最为关键的核心问题,不难看出,吴裕垂和黄式三的发挥,都是由此生发。

由于按照这样的注解,《史记》的内容,确实还有很多问题不易理解,撰著《史记志疑》的梁玉绳就对此很挠头,老老实实地讲道:“此节文义最难解,注亦欠明。”(《史记志疑》卷五)于是又有人对文中其他一些细节,提出新的解读,如钱大昕、许宗彦和李慈铭等,但在我看来,到目前为止,所有这些学者的释读,尚且都未能切中其肯綮。

重读新解:“反”秦非叛秦

解读古代典籍,一项最基本的工作,或者说是最重要的出发点,就是句读。因为句读对,要以文义明为基础。反过来说,若是读者不能明晰其文义,我们首先应该检讨的,便是核定现有的句读是否正确无误,或者说是不是十分清晰准确。

为此,下面我就先尝试提出自己的句读,同时结合对所做句读的具体说明,一并疏释一下与之相关的既有观点。对《史记·秦始皇本纪》这段内容,我的标点如下:

(秦王政)八年,长安君成蟜将军击赵,反,死屯留。军吏皆斩死,迁其民于临洮。将军壁死,卒屯留蒲鶮反,戮其尸。河鱼大上,轻车重马东就食。

下面,我就逐一解说自己如此标点的缘由。

听人讲,一些欧美人士在学中文时,总结出汉语行文具有一个很大的特点:这就是需要先读懂通篇的文章,回过头来,才能明白每一个具体的字词是什么意思。我看这话讲得很有道理,至少在判读中国历史文献时,通读串讲,才能更好地把握文意。

前面已经谈到,解读《史记》这段文字,最核心的问题是:到底是谁反叛了秦廷?如果像古往今来所有学者那样,把反叛者解作统兵出征的将军成蟜,那么,下文又一次谈到的反卒,他们反的又是谁?如果像裴骃以来的那些学者那样认为这些反卒就是随同成蟜一起反叛秦廷的士卒,那么《史记》的行文未免太过于怪异,太令人费解:即作为罪魁祸首的成蟜,被秦国平叛的军队杀死之后,并没有做出何种特别的处置,却在将其下属“军吏”统统处斩的同时,还要对这些士卒加以戮尸。——似此本末倒置,岂非咄咄怪事?

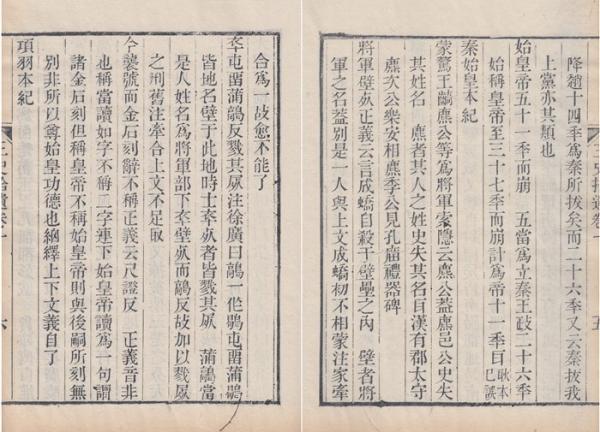

理讲不通,就有人换个法子来做新解。在这当中,清代最著名的史学考据家钱大昕率先站了出来。本来过去都是把《史记·秦始皇本纪》“壁死”理解成丧身于军壁,死去的将军便是成蟜(《史记·秦始皇本纪》唐司马贞《索隐》、张守节《正义》),钱大昕却对此提出了不同的看法:

“壁”者将军之名,盖别是一人,与上文“成蟜”初不相蒙,注家牵合为一,故愈不能了。(钱大昕《三史拾遗》卷一)

钱氏又云:

卒屯留蒲鶮反,戮其尸。注:徐广曰“鶮一作鹖,屯留、蒲鹖皆地名,壁于此地时,士卒死者皆戮其尸”。“蒲鶮”当是人姓名,为将军部下卒。壁死而鶮反,故加以戮尸之刑。旧注牵合上文,不足取。(钱大昕《三史拾遗》卷一)

这样的解释,当然颇显新颖,不过钱大昕没有明确交待这位名叫“壁”的将军,是属于哪一方的人,把上下文义连起来看,似乎与成蟜不是一伙的,应该是忠实于秦王室的。

清嘉庆稻香吟馆原刻本《三史拾遗》

稍后,有许宗彦者,更清楚地讲明了这一点:

“壁”者是将军者之名,当即是讨平成蟜之人,而壁旋亦死,军中无主。“蒲鶮”者是卒之名。盖“蒲鶮”屯留人,闻屯留人尽当迁,故因将军之死而反,反亦即死,故戮其尸也。(清李慈铭《越缦堂读史札记》卷一引述许宗彦说)

这么讲,通,好像是比原来通了一些,可是一者赶得有点儿太寸了:一个大将军刚被斩杀,斩杀他的另一个大将军却又莫名其妙地说死就死了。司马迁对这,并不加任何说明,这也太不合乎情理。二者若是作这样的理解,未免需要对《史记》的原文,添增太多司马迁没有写上的文字,例如在“将军壁死”之前,非添加相应的文字则不成章句,太史公何以如此吝啬笔墨而把文义弄得这般隐晦?

做文史研究的人都知道,所谓增字解经,是深受学人诟病的做法,非万不得已不宜轻易为之。读史也是同样如此,史书原文要是能够讲得通,最好还是先别这样另辟蹊径。

钱大昕等人上述认识,总的结论,虽然我不能认同,但他们把“蒲鶮”理解为士卒的名字,不管是从上下文义来看,还是从前后时代我们能够看到的地名来看,都是合理可信的。所以上面所列我对《史记》的标点,就采纳了这一见解。

我对这段文字的理解,最主要的切入点,就是前文所说,我们看不到成蟜有反秦的动机;假如一定要认定他率兵反秦降赵,那么在秦、赵两方也找不到任何相应的迹象。这不管怎么说,在当时也是一件十分重大的事件,而史籍的记载却呈现这样的情况,实在是很不应该的。

那么,唯一能够说明成蟜反秦的那个“反”字,真的就只有“反叛”这一项语义了么?难道不能做出其他的解释么?事实并非如此,在秦汉以前的文献里,这个“反”字,常常是被用作“往返”的“返”义使用的,即“反”可以通作“返”,而在我看来,《史记·秦始皇本纪》这个“反”字,正是这样的用法。

现在就从这样的理解出发,按照我给《史记·秦始皇本纪》这段文字所划分的三个层次,做一串解。

第一个层次:“长安君成蟜将军击赵,反,死屯留。”这是讲成蟜统兵征赵,在返回的路上途径屯留时,死在了那里。至于成蟜这次出征的具体作战地点和战绩,《史记》都没有讲,我们也找不到相应的痕迹,这很可能是因为成蟜在进军的路上突患急症,使得他不得不退兵回国,但病发太急,还是没有能够来得及回到关中,就死在了屯留。

第二个层次:“军吏皆斩死,迁其民于临洮。”这两句话是讲秦国方面对反叛士卒的惩处。“军吏”即军中官吏,其所以被处以斩刑,应是缘于附从反卒作乱。被迁徙到秦西北边地临洮的居民,同样是缘于其响应或是服从于反叛作乱的士卒。其中“军吏皆斩死”的“死”字,在此似嫌累赘,且不见于前列《汉书·五行志》转述的同一内容,清人许宗彦和李慈铭都认为是衍文(清李慈铭《越缦堂读史札记》卷一引述许宗彦说),其说可从,当删。

第三个层次:“将军壁死,卒屯留蒲鶮反,戮其尸。”这是用倒叙的笔法,追加说明上述第二层内容的事发原委,即将军成蟜病故于军垒之中,军中来自屯留的士卒蒲鶮兴事造反,结果,被秦军平定,“戮”了这位蒲鶮的尸体,也就是陈尸示众,以儆效尤。另外,与王弟将军成蟜相比,屯留之卒蒲鶮地位更低得不知多少倍,刘向所说“鱼阴类,民之象,逆流而上者,民将不从君令为逆行也”,这一解释与蒲鶮的地位其实更加契合,亦即这样的解释,与《史记·秦本纪》中这一年“河鱼大上”的记载并没有什么矛盾。

除了这重倒叙的笔法,有些人或许有些生疏之外,我想,这样的解读,上下行文的逻辑应该是比较顺畅的,也符合成蟜与秦王室的关系和其他相关的记载。

《史记》行文中像这样的倒叙笔法,其实在早期文献中,也并不稀见。昔杨树达撰《古书疑义举例续补》,列有“文中自注例”一条(见该书卷二),若是循此通例,“将军壁死,卒屯留蒲鶮反,戮其尸”这几句话,似乎也可以看作是对“军吏皆斩死,迁其民于临洮”这两句话的自注,这样讲也是讲得通的。又孙德谦撰《古书读法略例》,其中所列“统下文而义自明例”(见该书卷二),《史记·秦始皇本纪》对成蟜亡故引发之事的叙述,同这些事例也多有相通之处,感兴趣的朋友不妨找来比照。要之,书要读得多,才能看得通,少见就难免多怪。

另外,寻绎史籍,屯留士卒蒲鶮趁成蟜病故之际起事造反并获得当地居民支持,也自有其特殊缘由。屯留地属上党,其地本属韩国,赵孝成王四年“发兵取上党”(《史记·赵世家》),而在秦庄襄王三年复被秦军攻取(《史记·秦本纪》《史记·六国年表》)。据《史记·赵世家》记载,在赵国取得上党之地前夕,“韩氏上党守冯亭使者至,曰‘韩不能守上党,入之于秦。其吏民皆安为赵,不欲为秦。有城市邑十七,愿再拜入之赵,财(德勇案:此字清何焯《义门读书记》卷一三《史记》上以为当正作“听”)王所以赐吏民’”。这里所说“其吏民皆安为赵,不欲为秦”,应当就是蒲鶮以一区区士卒竟能起而反秦并获得当地群众广泛支持的民意基础。

了解到这样的历史背景,就更容易理解屯留卒蒲鶮起事反秦的合理性,从而也就更加清楚秦始皇的老弟绝没有卖身投靠赵国。不仅如此,他还一直紧跟着大哥往死里走,最终竟死在了血腥征服他国的路上。

既然同是赵家人,有其兄,自有其弟,这本是理所当然的事情。转了这么一大圈,现在回到我们在这里谈论的主题,看看“成蟜”这个名字。“蟜”本来是毒虫的意思,秦老爹庄襄王子楚不会给孩子取这么招人讨厌的名字。那么我们就来看这个字的另一重涵义,即“蟜”还可以通作“矫”,意思是变“不正”为“正”。按这个意思,这位小老弟的名字,可就同他大哥的有一搭了:一个叫“正”,还有一个备胎叫“成蟜(矫)”,也就是形成变“不正”为“正”的状态。看见没有,不管是从周人之制父死子继,还是循商人之规兄终弟及,怎么着都是那么一个以己身“正”天下的做法,秦老爹早就算计好了(附案据清顾炎武《日知录》卷二三“排行”条和清人陆以湉《冷卢杂识》卷一“兄弟联名”条考述,兄弟联名这一制度似正式兴起于东汉末年。若然,则秦始皇兄弟这样的命名方式,或可称其滥觞),这天下好像真该着就是他们赵家的了。

不过从秦老爹,到“始皇帝”,依赖惨无人性的暴力,他们席卷大地平天下,他们再以一己之意“正”天下,看起来,好像都天遂人愿,心想事成了,可是大秦帝国不过维持了短短的不足十四年而已,最后秦始皇的孙子子婴想退回去,还是蜷缩在西北边陲,对付着做个谁也看不起的小小诸侯国,这也做不成了。真是眼看他起高楼,眼看他楼塌了!自己做得不正,还想“正”人“正”天下,结局只能如此。

(本文标题与小标题为编者所拟。)

原地址:https://chinesefood8.com/8325.html版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。

本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。